对索绪尔语言理论的科学精神与科学方法的探析与反思

2013-12-03朱文茜

周 频 朱文茜

(上海海事大学,上海,201306)

1. 引言

今年为纪念索绪尔逝世一百周年,中西语言哲学研究会在浙江工业大学举办了主题为“索绪尔语言哲学思想研究”第二届高层论坛。然而,我们在《普通语言学教程》(2011)和《索绪尔第三次普通语言学教程》(2007)中几乎没找到他关于语言哲学的论述。据王寅(2013a:12)的统计,索绪尔仅在一处提到“哲学家”,一处提到“语言哲学家”,但却发现他频繁提到“科学”和“语言科学”的字眼(《教程》中共计52次,《第三次教程》中有22次)。由于他的思想主要由学生根据听课笔记和索氏札记重新组织综合而成,给后人揣测和解读(甚至过分解读)留下巨大的空间和随意性,也导致无穷尽的争论。

尽管索绪尔已故去了一个世纪,我国学者对其的研究兴趣仍经久不衰①。究其原因,恐怕主要有两点:一是出于“崇拜”,二是困于“迷惑”。由于索绪尔被尊为“现代语言学之父”,他提出的理论被誉为掀起了“语言学中的哥白尼革命”,这些头衔和谥号多少让我国学者油然而生景仰之情(国人似乎更容易崇拜权威,而不是质疑和挑战);另一方面,近年来,我国学者已不满足于当西方理论的消费者和“二传手”,而希望追根溯源,找出他们理论产生的根源(从“西语哲摇篮”里寻找根据,便是一种自发的努力)——他们不仅想弄明白,为何我国学者只能就语言现象进行零散的具体问题研究(大多应用外国理论解释汉语现象),却始终未能建构一套能屹立于世界的“国产”理论体系。他们也想搞清楚,西方的理论体系究竟是用什么方法建构出来的。

要弄清我国理论创新力匮乏的根源,可从科学史、特别是中西文明孕育出的完全不同的自然认识方法上找原因。本文将基于著名科学史家弗洛里斯·科恩(2012)对西方近代科学产生的缘起和演进脉络的剖析,解读索绪尔理论的现代性或科学性之所在,理清西方语言理论构造的机理和方法论原则,并以史为鉴,真正理解西方的理论从何处来,向何处去,以期对我国今后语言学的科学发展提供启示。

2. 为何称“父”?

王寅认为,索绪尔之所以被尊为“父”的原因不外乎二:一是理论新奇。他说,索氏所确立的结构主义语言学理论“走了一条与当时流行的历史比较语言学完全相反的进路,掀起了一场语言研究领域的哥白尼式革命。他独具匠心地将语言定义为‘一套形式要素之间关系的总和’,首开‘关门打语言’之先河,仅以语言系统为对象而排除其他一切要素,只研究语言系统内部的单位及其间关系即可”(2013a:8)。二是影响深远:“他在1916年《普通语言学教程》中所论述的基本观点,几乎影响了整个20世纪的语言学研究,大多数语言学家都在阐发、应用、发展索氏语言理论……就连当下亦成主流的认知语言学派,也接受了索氏很多观点……索氏所倡导的结构主义理论还波及到其他人文和自然学科”(同上)。

王寅还认为,索绪尔不仅是一位语言学家,也是一位语言哲学家。理由在于,他提出的许多思想不仅与一些哲学家的语言观不谋而合,他的理论基础也符合语言哲学的三大原则,即“以形式逻辑为基础,以语言为研究对象,以分析方法为特征”(王寅2012a:13)。他认为,只有从这种渊源关系的角度出发,才能更深刻地解读索氏哥白尼革命意义之所在。

然而,如果仅因索绪尔的思想与一些语言哲学家的观念存在共鸣,就被尊为“现代语言学之父”,或因“理论新奇”、“影响深远”,就赢得“哥白尼革命”的美誉,未免有些牵强——这些理由既不构成充分条件,也不是必要条件。第一,仅因为他走了一条与当时流行的历史比较语言学完全相反的进路——“关门打语言”,并不能说明他的理论就是“哥白尼革命”。这好比有人故意与乔姆斯基或拉考夫唱反调,于是就说他就掀起了“哥白尼革命”,这不仅在逻辑上不成立,也没有解释清他理论的科学性所在。第二,索绪尔的思想是否真的与分析哲学的原则一致,值得商榷。事实上,分析哲学的真值语义观与索氏的结构主义语义观的第一原理(即论证的起点)根本不同(周频2011)。前者关注语言符号与实在的关系,极力排除语言使用者的心理因素。如逻辑实证主义假定语言、思维和实在(简称三元关系)是逻辑同构的,语哲家试图通过对语言进行逻辑分析,揭示世界的逻辑构造(图1)。而结构主义语义观把语言视为自足的符号系统,通过抽象化和理想化,排除心智和实在,认为语义仅取决于语言符号之间的对比或差异(图2)。最后,即便凭后见之明,发现其理论思想与哲学家们的语言观扯上联系,索氏也未必能凭此“附和之能”荣登“学科之父”的宝座。倘若如此,伽利略也不会被尊为“现代科学之父”了。

图1分析哲学关于三元关系的假定

(周频2011)

图2结构主义语义观的三元关系假定

(同上)

之所以被尊为“父”,顾名思义,表明他建立的理论开创了现代科学意义上的语言学。所谓“现代(科学)”,指西方启蒙时代以来,科学家不再基于形而上学的思辨或恪守亚里斯多德等哲学家们的经典教条去认识世界、解释自然,而是以抽象的-数学的、理论推导、实验验证等方法展开专门化、建制化的自然认识活动。且各个领域的研究逐渐从哲学中分化为独立的学科。学科的确立一般需包含三个基本要素:(1)研究对象或研究的领域,即独特的、不可替代的研究对象;(2)理论体系,即特有的概念、原理、命题、规律等所构成的严密的逻辑化的知识系统;(3)方法论,即学科知识的生产方式。以此为标准,看看索氏对开创现代语言学的贡献。

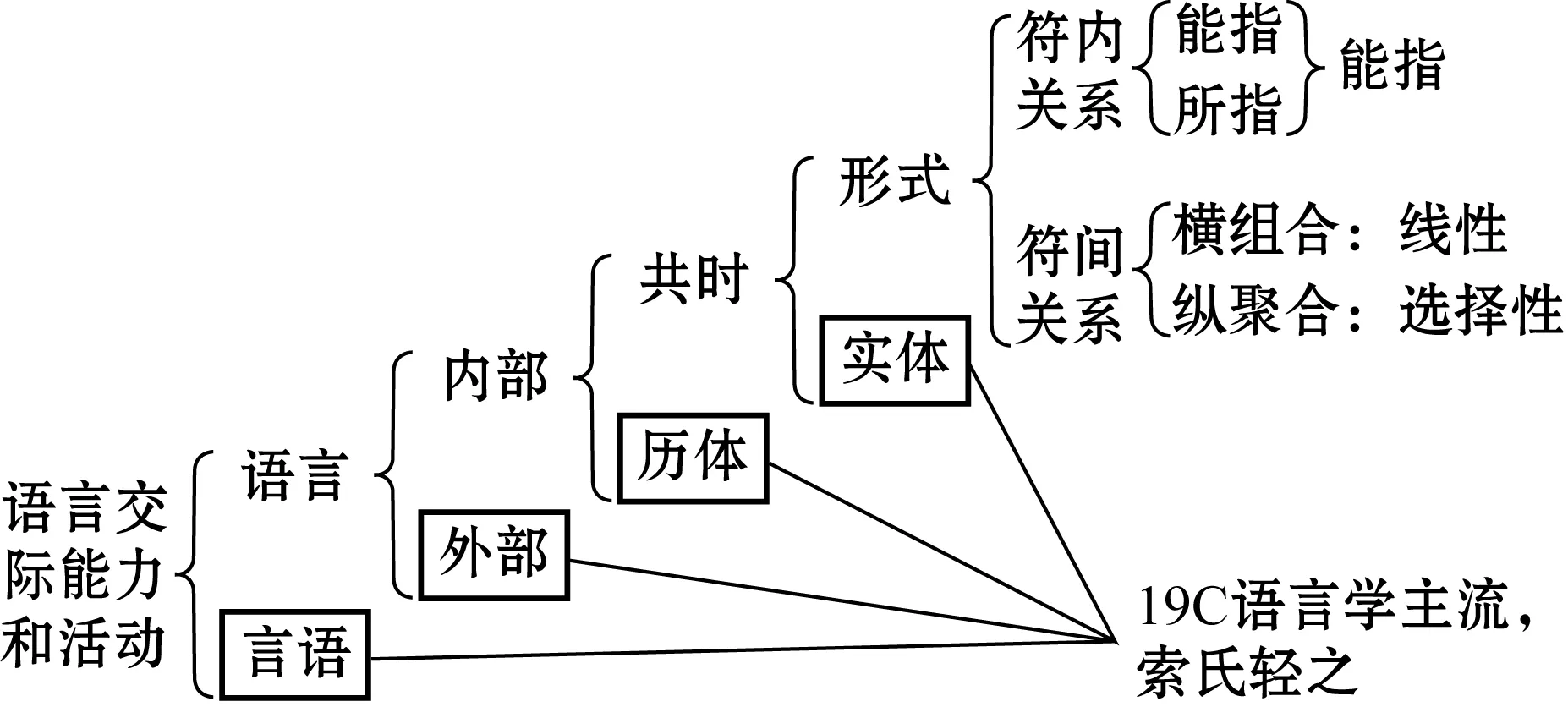

众所周知,在明确研究对象上,他通过区分语言和言语两个概念,排除言语,将“语言”确立为语言学的研究对象。他说,“语言学的一个目标,就是要界定自身,识别所统领的范围”(索绪尔2007:4)。他还说,“在静态语言学里,正如在大多数科学里一样,如果不按惯例把事实材料加以简化,那么,任何论证都是不可能的”(索绪尔2011:140)。

在建构理论过程中,他把语符的任意性或不可论证性选定为第一原理,由此推演出一套内部逻辑自洽的理论体系。试将他的论证思路概括为:由于语言是任意的符号→不同语言团体的人被强制(不随个人的意志为转移)使用特定的语言进行交流→语言学研究的重点应放在语言的规约性、社会性或整体性而非个体性上。另外,语言随时间而变化→不同时代的人使用不同的语言系统→同一时间截面的语言规律无需通过追溯语言的演化史获得→仅通过研究共时的、静态的语言就能发现语言的普遍规律→只有排除语言研究中的时间因素,才能发现语言的普遍规律。由此,他建构了关于语言符号的系统理论。他说,“语言学家的任务是要确定究竟是什么使得语言在全部符号事实中成为一个特殊的系统。如果我们能够在各门科学中第一次为语言学指定一个地位,那是因为我们已把它归属于符号学。”(索绪尔2011:25)或许受西方数学思想的影响,索绪尔的“符号”是与日常实在无关的理想实在。

在知识的生产方式方面,他拒斥历史比较语言学家的经验归纳法,崇尚理性主义的公理-演绎法。他强调,其所要建立的语言学与历史比较语言学的本质区别在于“科学性”。他说“恰恰是科学这词使其与其他所有早期阶段的研究区别了开来”(同上:3)。他特别强调语言科学研究的目的,须从一切语言本身的历史中得出最为普遍的规则,并尖锐地批评历史比较语言学家只是在玩“为比较而比较的游戏”——既不关心整体语言存在的条件,也无法上升到普遍的规律。

总之,索绪尔因明确或限定了语言学的研究对象,建构了系统的理论,阐明了对语言进行科学研究的方法(仅就当时科技水平而言),使得语言学成为一门可进行科学研究的专门化学科,才被誉为“现代语言学之父”。下面具体讨论什么是“现代科学”?索绪尔理论的现代性或革命性究竟体现在何处?

3. 何谓“现代”

要认识索绪尔理论的“现代性”,须从“现代科学”的意义上去把握。然后,很多对索绪尔的解读忽视了这一点,导致“知其然,却不知其所以然”。所谓现代科学,简单来说,指16到17世纪,哥白尼、开普勒、伽利略、笛卡尔、牛顿等开创了全新的自然认识方法,从而彻底改变了人们看待世界的方式。哥白尼、开普勒和伽利略都采用抽象的-数学的方法“让自然获得了理性”(克莱恩2007)。之后,培根提出了自然认识的“发现的-实验的方法”,他认为科学研究不能仅靠寻找亚里斯多德的形式因或终极因(formal or final causes),而应用系统实验对论断进行验证。笛卡尔提出,数学和几何是逐步建构科学知识的思维模型,并提出机械化的世界图景。牛顿综合了前人数学的、理论推导的、实验观察和归纳法等自然认识方法,提出了运动定律、万有引力定律和光学理论,从而完成了近代科学革命,其影响一直持续至今(科恩2012)。

关于研究对象的确定,王寅(2013b)认为,索氏先确立了一系列二分观点,切下了四刀:切除了异质的言语表达、复杂的外部干扰、多变的历史因素,然后锁定了“同质的语言内部的共时形式系统”为其惟一的研究对象(图3)。不过,这只是我们所见之“果”,背后之“因”是什么呢?他缘何要如此切分?(何不问问,难道这样切分就一定是“革命性创举”吗?)此外,在阐明研究目的时,索氏反复强调,应寻求整体语言的普遍规律。他为何有此诉求,背后的机理又是什么呢?(我国的语言研究者们是否常心怀此愿?)要回答这些问题,需将目光投向西方近代科学发展史的背景下,方可领会索氏理论的现代性意义和科学精神。

图3 索氏二分法下确立的语言研究对象

3.1 索氏理论源于西方的自然认识方法:公理-演绎法加抽象化-理想化所结之果

索绪尔把语符的“任意性”作为构造理论的第一原理,其他论断则由此演绎出来,这种方法叫作“公理-演绎法”。而他排除“言语”,将研究对象确立为抽象化的“语言”,属于“抽象化-理想化”的研究方法。按照科恩,这两种方法都起源于古希腊,但分属不同进路,前者是以雅典为中心,后者是以亚历山大为中心。

3.1.1 源于雅典的公理-演绎法/形而上学思辨法

两千多年前的雅典产生了四个哲学学派——柏拉图的学园、亚里斯多德的吕克昂、斯多亚派和伊壁鸠鲁的花园。各派讲授的内容各不相同。但它们有一个共通点:解释巴门尼德提出的变化问题。之所以要解释此问题是因为,在日常生活中,我们感知到的是斗转星移、生老病死、花开花谢等千变万化的世界。但人类追求自然认识是为了发现所有变化中的永恒性和规律性。巴氏认为,感知到的变化只是假象,世界上只有存在和不存在,没有中间形式,否则就会产生矛盾。感官无法使我们获得关于实在的可靠知识。由此,提出巴氏悖论——变化是不可能的,尽管有其外表。后来,此悖论被改造为巴门尼德问题:如何才能既承认这个悖论本身,同时又使其无害,即通过一种同样严格的思想来拯救变化?

对此,柏拉图区分了不完美的现象世界和完美的理想形式世界,前者可凭借感官知觉到,后者则不能被可知觉的现象充分反映。比如,虽然存在着各种可能的树,但真正重要的是那永恒不变的树的理念,即理想的树,所有具体形式的树都源于它。他认为,认识自然、人和人类社会的努力总是以认识其理想形式为旨归,认识的途径在于数学。对于理想世界,我们只能思想,不能感知。亚里斯多德则区分了两种存在:潜在的存在和现实的存在。由此,变化可以理解为,作为可能性处于事物之中的东西朝着现实存在状态展开。如一颗橡籽(只是潜在的一棵橡树)长成成熟的、真正的树。变化就是所有变化者从一开始就承载着的目标的实现。伊壁鸠鲁的“原子论”认为世界由无法察觉、不可再分的原子组成,世上所有变化最终都是这些原子持续不断的重新组合。斯多亚派认为,变化表现为弥漫于整个宇宙的普纽玛(Pneuma)之中无时不刻、无处不在的张力改变。

这四种对变化的解释和由此产生的自然图景之间的分歧引起了无休止的争论,也无法取得进展。科恩指出,他们有一个共同点:“都提出了一些第一原理来说明我们周遭世界的性质。每一套原理都具有绝对的确定性,其正确性不容怀疑,当然也无法反驳。但其解释力是有限的,任何经验事实都可以毫无问题地纳入某些观察事实来说明第一原理”(科恩2012:11)。具有讽刺意味的是,雅典人对可靠知识的追求,却因各学派不同的第一原理,而争执不休。看来仅靠哲学思辨无法获得确定可靠的知识。

3.1.2 亚历山大的抽象的-数学的自然认识方式

亚历山大的研究重点不是哲学而是数学,其主要代表人物有欧几里得、阿基米德、托勒密等。不过,希腊人所创立的数学与其他文明的数学有本质的区别,前者是理性主义的,而后者属于经验主义。希腊数学家从一开始就拒绝从经验中获得知识(因为他们认为感官经验是不可靠的),而使用证明。比如,他们不是用量角器,而是靠证明三角形三内角和为180度。又如,阿基米德使用抽象和数学的方法研究杠杆定律和浮力定律。通过抽象过程,他把所有物质性的东西消除:把杠杆表示成直线,重物并不是真的悬挂起来,而是设想用直线与之相连。这种研究不考虑实际物体的各种形态,而是把物体抽象成几何图形。同样,托勒密构造了复杂的数学模型来解释天体的运行规律。

总之,科恩认为,“雅典”与“亚历山大”属于两种根本不同的自然认识形式,他称前者为“自然哲学的”,后者为“抽象的-数学的”。雅典人着眼于日常经验的实在,希望把自然现象置于一个整体之中来解释它们。“在讲授哲学学说时,每一位哲学家都偏爱那些最符合自己学派观点的现象。自然哲学家所关注的是:根据一劳永逸确定的、完全用语词表述的第一原理,导出定性的、非定量或近乎非定量的无所不包的解释”(同上:15)。亚历山大人研究抽象的数学实在,其自然认识与实在几乎没有什么联系,仅仅代表自身。他们不做解释,不转弯抹角地用语词作定性说明,而是用可做计算的数学单元——数和形描述和证明。

3.2 近代科学的三种革命:伽利略、笛卡尔和培根

文艺复兴时期出现了三种自然认识形式,它们的代表人物分别为伽利略、笛卡尔和培根。伽利略的研究方法与亚历山大人一脉相承(科恩称之为“亚历山大加(plus)”),他把数学称为书写自然之书的语言,并区分了三种实在层面:日常的、理想的、居间的实验的。而他所研究的是与阿基米德和其他亚历山大人一样的理想层面——将所有干扰情况抽象掉,或者说在思想中被排除掉——没有空气和摩擦表面对理想运动构成阻碍。因此,这种现象不是发生在日常经验的物理空间,而是发生在一个理想的几何空间之中,我们能够思想它,甚至接近它,但永远不能实现它。笛卡尔则继承了“雅典人”的理性传统,发展出他的自然认识观——所有自然现象都须通过某些特定的第一原理来解释(科恩称之为“雅典加”)。培根等人发展出了第三种自然认识形式——发现的-实验的系统研究法,其特点是精确的观察和以实际应用为导向。他的思想为通过系统实验获得知识开辟了道路。牛顿的研究中一直由数学推导的确定性与追求一致的世界图景这种幻想性的东西之间的张力支配着他,他由此完成了近代科学革命的大综合。

总之,人类认识自然的进程是从蒙昧走向理性和科学的过程,从靠经验归纳、哲学思辨、随意猜测走向通过数学抽象和系统实验寻找确凿证据的科学之路。正如科恩说的,

我们越来越清楚地看到,自然的奥秘几乎无法通过显而易见的手段、常识和单纯的感官来揭示,也不能由第一原理思辨性地导出,而一些纯粹定性的描述只能非常有限地理解自然。要想彻底理解自然,就必须深入下去,学习数学的语言,(尽可能通过精确的测量)把实验当作实在的源泉和检验标准。(同上:201)

现代科学如此,现代语言学(作为研究语言的科学)也概莫能外。那么,索氏理论的现代性何在呢?

3.3 索绪尔语言理论的现代性和科学性特征及其不足之处

索绪尔理论的构建主要采用了源于“雅典”和“雅典加”的公理-演绎法。在确定研究对象上,他采用了“亚历山大”和“亚历山大加”的抽象化-理想化的方法。同时,从他的符号观中,能明显看到西方数学思想的影响。

数学是利用符号语言研究数量、结构、变化以及空间模型等概念的一门学科,其研究对象与实在无关。数学的演进可看成是持续的抽象化,或是题材的延展过程。数字是最早被抽象化的概念,比如,“3”不代表3个苹果、3头羊、3根手指等等具体对象。随着数学的发展,数的概念变得更加抽象,人们发明了有理数、无理数、虚数等等。但这些抽象的数学概念始终与实在无关,仅表示更加抽象的关系。卡西尔指出,自然数、分数和无理数等数不是对具体实物、物理对象的描述或映象,而是表达了非常简单的关系。数的自然领域的扩大,比如虚数的产生,仅仅意味着引入了新的符号,这种符号易于描述更高层次的关系。他说,“这种新的数不是简单关系的符号,而是‘关系的关系’的符号,‘关系的关系的关系’的符号,等等”(卡西尔2009:294-5)。

不过,以今天的眼光看他的理论,或许因缺乏数学训练和现代科技手段,不难发现许多问题和不足:(1)其理论的思辨成分远多于实证研究;(2)对语符关系的描写,多使用语词,而不是数学方法。虽然他曾指出“在基本性质方面,语言中的量与量之间的关系可以用数学公式有规律地表达出来”(转引自冯志伟2011:1),还把语言比作一个可以归结为一些待证定理的几何系统。但仅仅停留在想法阶段,并未用数学实际地研究语言;(3)他排除“言语”,将语言学的研究对象限定在抽象的“语言”上,也带来了巨大的弊端——使得语言学局限于研究语符关系(即“关门打语言”),忽视了从认知科学等角度对语言产生和理解的认知机制进行实证研究和科学解释。例如,他注意到布洛卡(Broca)关于脑损伤导致的失语症和失书症,但把这些现象都归于言语现象而有意忽视。他说布洛卡“发现说话的机能位于左大脑第三额回,人们也就根据这一点认为言语活动有天赋的性质。但是大家知道,这个定位已被证明是跟言语活动的一切,其中包括文字,有关的”(索绪尔2011:18)。

4. 余论:中国语言学界为何没有产生理论体系?

钱冠连(2004)曾一针见血地指出,中国语言学界有学术却无学派。长久以来,国外的理论推陈出新,学派纷呈,而我国学界则零敲碎打,始终聚焦于具体语言现象研究。为何我们偏向研究具体问题,却不擅长构建理论体系呢?科恩说,中国没有出现伽利略或牛顿,这不是纯粹的巧合。同样,中国没有出现索绪尔、乔姆斯基、韩礼德或拉考夫,也不是巧合,这或许是语言学界的“李约瑟难题”。

究其原因,科恩认为,中国的自然认识方法主要以经验事实和实用为导向。相对于希腊人,中国人偏重以观察为基础的“自下而上”的经验法,并倾向于把宇宙理解为万物相互联系的有机体——强调“关联性”,而非“因果解释”。对中国人来说,万物构成了一个有机织体和循环过程,这种世界图景使中国人很容易接受任何能够表明这种关联的东西。尼德汉姆和若南指出,中国人把宇宙看成是一个巨大的有机体,世界是一个无限精细的织体,每条纹路都与其他纹路交织在一起。要想理解这种多重性,就必定需要一种关联的、相互联系的思想。道、气、五行、阴阳这四种基本概念反映了这种思维方式,并最终发展成为中国的世界图景(参见科恩2012:25)。

而希腊的方法是“自上而下”的——普遍化先于资料收集,经验事实被纳入一种理性框架,与实际问题的联系几乎不存在,思想非常抽象和理论化。近代科学最终是基于希腊而非中国的版本。从乔姆斯基(基于理性主义哲学)、韩礼德(基于社会建构论)和拉考夫(基于涉身哲学)等理论中都能看到它们基于不同的哲学假定(光有哲学是不够的,现在乔姆斯基、拉考夫等都试图从进化生物学、神经科学中寻求验证他们理论的科学证据)。反观历史,答案或许在于:中华文化中缺乏西方人那种基于公理-演绎法展开哲学思辨的思维方式、抽象的-数学的自然认识方式、也缺乏通过系统的控制实验,发现和检验假说。

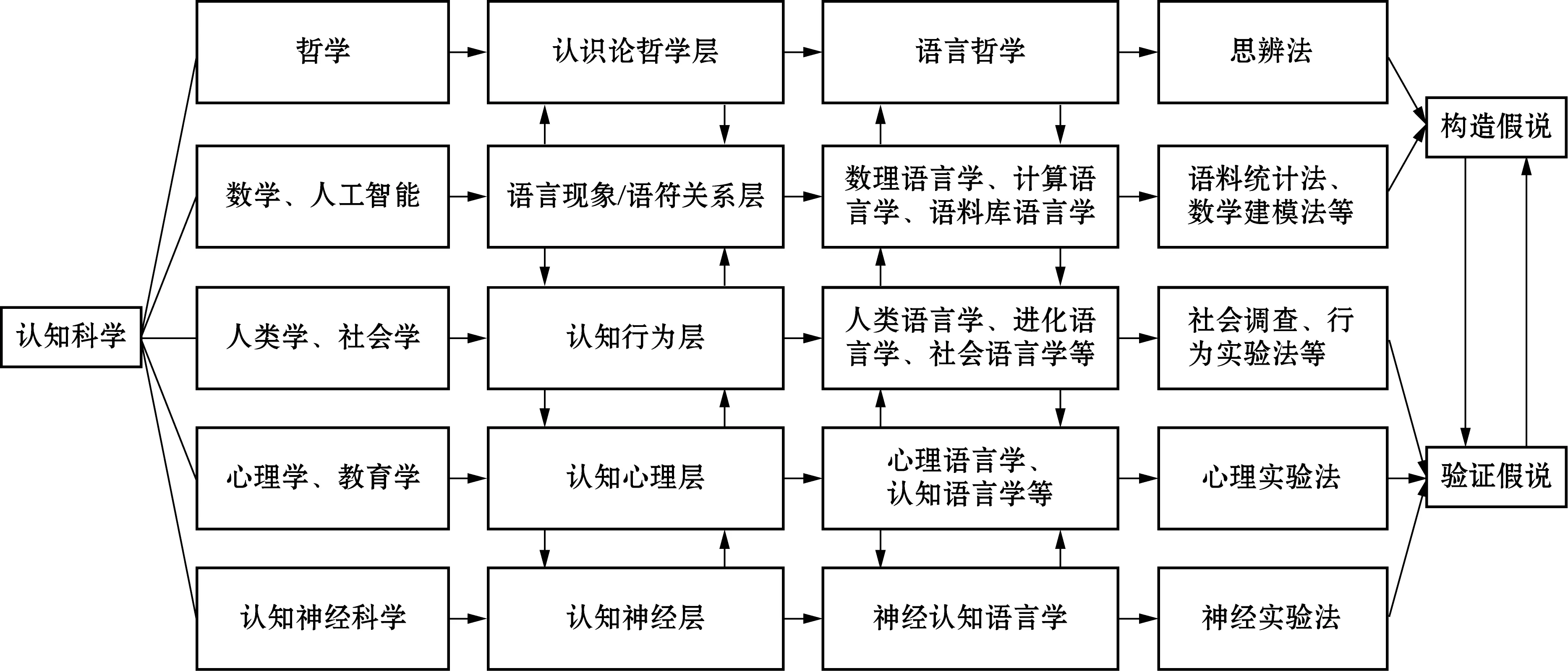

今后如何借鉴西方,让中国的语言研究走向科学的发展轨道呢?我们提出,应该将语言置于认知科学的大视野下,进行系统研究的五层次方法论。周频(2012,2013ab)认为应从①认识论哲学层②语言现象/语符关系层③认知行为层④认知心理层和⑤认知神经层这五个层面形成“自上而下”和“自下而上”的有机互动,其中①②两个层次旨在构造假说,③④⑤意在验证假说。这五个层次在语言学中对应的研究方向则分别是:①语言哲学②数理语言学、计算语言学、语料库语言学③人类语言学、进化语言学、社会语言学④心理语言学、认知语言学和⑤神经认知语言学。它们分别使用的研究方法为:①思辨法②语料统计法、数学建模法③社会调查法、行为实验法④心理实验法和⑤神经实验法。其相互关系如图4所示。

图4 认知科学超学科化发展视野下的语言学方法论

基于科恩的科学史观,我们对索绪尔理论的现代性和革命性进行了剖析,发现其理论的科学性在于他以抽象化-理想化的方法,限定了语言学的研究对象;并基于公理演绎法建构了语符关系的理论;其研究目的旨在揭示所有语言的普遍规律。索绪尔被誉为”现代语言学之父”,是因其开创了现代科学意义上的语言学。

同时基于科恩关于中西文明截然不同自然认识方法的论述,本研究还想要指出中国无学派的根源所在:自古以来,在中国的自然认识方式中,积淀出我们的研究偏重自下而上的观察,而非以寻求普遍规律为导向;另一方面,我们的语言研究有较多主观性、猜想性和随意联想的关联性,而不是对现象寻求理性的因果解释。

进入21世纪,我们认为,语言学将与认知科学的相关学科——哲学、心理学、教育学、人工智能、神经科学等交叉融合,形成理论的建构和验证的自上而下和自下而上的有机互动的方法论原则,使语言学真正走向科学发展的轨道。

培根曾用蚂蚁、蜘蛛和蜜蜂来比喻三种不同的自然认识途径。他说,我们不能像蚂蚁那样只是耐心地收集材料——这是经验主义的做法(中国古代多采用此方法),它不能使我们走远;也不应像蜘蛛那样只顾自己吐丝织网——这是雅典人的理性主义的做法,也不会达到目标;而须像蜜蜂那样从花中吮吸花蜜,并且在蜂巢中加工成蜂蜜。单纯收集事实,或者仅有概念框架,都还不是真正的科学。只有使两者形成富有成效的相互关系,才能产生真正的科学(科恩2012:31)。

附注

① 在CNKI网上可以搜索到近3000条关于索绪尔研究的文章(从1962年至今)。

E·卡西尔.2009.人论(甘阳译)[M].上海:上海译文出版社.

冯志伟.2011.语言与数学[M].北京:世界图书出版社.

H·F·科恩.2012.世界的重新创造:近代科学是如何产生的(张卜天译)[M].长沙:湖南科技出版社.

M·克莱恩.2007.西方文化中的数学(张祖贵译)[M].上海:复旦大学出版社.

钱冠连.2004.以学派意识看汉语研究[J].汉语学报(2):2-8.

F·索绪尔.2007.索绪尔第三次普通语言学教程(屠友祥译)[M].上海:上海人民出版社.

F·索绪尔.2011.普通语言学教程(高名凯译)[M].北京:商务印书馆.

王寅.2013a.再论索绪尔和语言哲学[J].山东外语教学(1):8-14.

王寅.2013b.索绪尔语言学哥白尼革命意义之所在(之一)[J].外国语文(1):1-7.

周频.2011.再论语言、思维和实在三者的关系——基于科学实在论的立场[J].科学技术哲学研究(3):28-33.

周频.2012.论科学轨道上的语言学学科建设[J].当代外语研究(10):2-8.

周频.2013a.语言学专业研究生课程体系改革探索:基于认知科学超学科化发展视角[J].外语界(2):2-10.

周频.2013b.语言科学研究方法学探索——以认知神经科学为基础[J].外语学刊(1):37-45.