徽州诉讼文书所见清代县衙门判词的制作*——兼评清代州县不单独制作判词

2013-11-27郑小春

郑小春

清代保存下来的众多刊刻成卷的判词文集,是中国法制史研究的不可多得的重要文献资料。然而,此类判词在刊刻时或多或少地存在着一些人为加工因素,实属二手资料。正因为如此,学术界围绕着清代判词也产生了不少的疑问。其中,清代州县在讼案审理结束之后是否要单独制作判词?对于如此重要的基层司法制度问题,由于缺乏判词文书原始实物的佐证,以致学术界目前尚存在较大的分歧。幸运的是,我们在徽州文书中新发现了三件清代判词文书正本,弥足珍贵。通过对其细致考察,不仅可以了解清代州县判词文书原始制作的格式和要求,还可对以上学术分歧作实物辨正,学术价值不言而喻。

一、三件徽州判词文书所再现的制作格式

清代徽州保存下来了相当多的判词,这在康熙初期休宁知县廖腾煃著《海阳纪略》、康熙后期徽州幕友吴宏著《纸上经纶》以及光绪、宣统年间徽州知府刘汝骥著《陶甓公牍》等官箴文集中皆有收录。此外,在一些徽州诉讼案卷、谱牒以及誊契簿之类的家族记事文书中也有判词收录,并不鲜见。毋庸置疑的是,这些判词对研究清代基层司法制度具有非常重要的史料价值。然而,这些判词皆属后来刊刻或传抄的判词,因此难以从中管窥其原始的制作格式和制作要求。

与以上判词不同的是,新发现的三件徽州判词文书则较为完整地再现了清代县衙门判词文书的制作格式和要求。为便于解析,特将三件判词原文完整迻录如下:

1.正堂审语

审得胡瑞寿,乃狂暴不法之徒也。族人胡可佳有园地,土名高坵,承父先年买自其继母金氏之业,交管多载,斯时金氏未立瑞寿为嗣也。迨后瑞寿借序 (续)得承,以此地契未奉书,突于本年三月,遂将其地围占,并怒其论而殴之,此可佳有“势占降杀”之控也。讵瑞寿不自悔过,犹以“契属造伪”,呶呶置辩。拘审验契,则金氏之婿周楚珍代笔,房长胡可桂居中,质证明确,夫继嗣未立,即婿犹子,奉命代书何伪之有?况可佳执出分阄书,此地系其父买分,阄书内又有瑞寿之父胡有缘居间,尚可谓之造伪乎?胡瑞寿占杀情真,本应重惩,姑念同族,薄罚城砖以儆狂暴,断令地归胡可佳,照契管业,余审无干,相应逐释。立案。

康熙五十五年四月 初四 日①王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书》(清民国编)卷一,花山文艺出版社1991年版,第175页。

2.正堂审单

审看得汪大囝,乡愚藐法,恃强逞蛮。生员吴家驹有坟山壹号,土名万子山中带,于康熙四十一年间买受倪姓之业为茔葬之地,赤契炳据,与囝无涉,本可相安无事也。乃因两姓山地相蒙,大囝遂起谋占之意,于本年二月间,猝将石碑暗立吴地,以为侵占之基,致该生有“势占惨屠”之控。当经查勘质讯,字号各别,其山属吴姓,不问自明。大囝虽百喙狡饰,焉能释其罪戾乎?一杖示儆,法无枉纵,取供立案,以杜后起之争端,该生亦可永远保业矣。

康熙五十八年六月 廿三 日②王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书》(清民国编)卷一,第181页。

3.休宁县审单

审得姚子聘,乃监生程昭五之邻人也。本年正月十三日,因子聘幼童与昭五之子口角,昭五率侄兰孙持棍将子聘之妻黄氏殴伤额头,赴县呈验,而昭五遂认子聘为仆,以“抗役□伤”具诉。庭讯之下,据昭五将嘉靖年间姚庆云投身文契、康熙年间姚七等服役甘约为凭,且云门牌所开仆人秋力即系子聘,及诘其文契因何涂抹?则称被姚窃去所致,夫当日果欲窃契背主□□即□销毁,岂肯仍留在手被程姓追回?而门牌者所开,系门内家口,若将外□列名为仆,即可执据,则□人得指为仆矣。再讯之住屋葬山,据称□□□买屋居住,伊父曾经买地葬祖,以前他祖俱葬程姓之山,若不□□,即当发掘等语,迨质讯子聘,初不知庆云、姚七为何许人,伊祖□□俱葬雁塘地方,并非程姓之山,凡在程姓山任发掘等语,□出验□□昭五之父永明,其兄周五均列居间。世岂有仆人买屋主人□□之理乎?显子聘的非程姓仆人,而昭五压良为贱,恃势行凶,了如指掌。姑念其身为监生,将伊侄薄责。间乃昭五咆哮公堂,目无官长,则其平日籍恃肆横、欺凌小户更觉昭彰,倘再怙恶不悛,劣迹他发,定行详革,以端士习也。判此,立案。

雍正十年四月 十九 日发①王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书》(清民国编)卷一,第256页。

从内容来判断,三件徽州判词皆为民事判词,属于散判文体,与其它清代文集中的民事判词没有任何两样,关键是它们的制作格式。

判词1,是康熙五十五年 (1716)徽州府黟县对胡瑞寿与胡可佳告争园地一案制作的审语。该审语记入在上下30公分、横幅50公分的长方形用纸上,用纸四周印有单线边栏,内分24行格。自右至左,第一行顶格刻印“正堂审语”四个方正大字,往下,压线斜钤一方黟县满汉双文县印。从第二行开始,用行书体记入了审语正文,皆为墨迹。最后的日期“初四”二字,用朱笔草书填入,是为判日 (按:判日是指判词制作完成之后,由正印官朱笔填写日期)。在最后的年月时间上,又端正地钤有一方黟县满汉双文县印。

判词2,是康熙五十八年 (1719)徽州府祁门县对汪大囝和吴家驹互争坟山一案制作的审单。该审单记入在上下35公分、横幅48公分的长方形用纸上,用纸四周印有单线边栏,内分上下两个部分,上部为梯形,刻印“正堂审单”四个方正楷体大字,下部分20行格。行格自右至左,用行书体记入了审单的正文,墨迹。在正文的第一个字“审”字上有朱“ヽ”,亦即标朱,正文结尾有点扣标志朱“∟”,亦即朱勾。具体日期“廿三”二字用朱笔草书填写,是为判日。在最后年月时间上,端正地钤有一方祁门县满汉双文县印。

判词3,是雍正十年 (1732)徽州府休宁县对监生程昭五诬告姚子聘为仆一案制作的审单。审单上下30公分,横幅49公分,用纸四周印有单线边栏,内分20行格。右边一大行格,刻印有“休宁县审单”五个方正楷体大字,压在“审单”二字上正钤一枚休宁县满汉双文县印。在接下来的行格里,用行书体记入了审单的正文,墨迹。在正文的第一个字“审”字上有朱“ヽ”,亦即标朱,正文的结尾也有点扣标志朱“∟”,亦即朱勾。具体日期“十九”二字用朱笔草书填写,是为判日。在年月上,再次正钤休宁县满汉双文县印一枚。

根据以上对三件判词格式的描述来看,首先,三件判词都是独立制作的单件判词文书,完全不同于审官在堂讯时于招书①黄六鸿曾规定:“审时止许招书一名,在堂左侧,详听口供,挨次写录……”参见 (清)黄六鸿《福惠全书》卷之二《莅任部·堂规式》,清康熙三十八年金陵濂溪书屋刊本。记录的“供单”上所拟的堂断②关于审官在供单上直接记录堂断 (又叫堂谕)的文书,参见王钰欣、周绍泉主编《徽州千年契约文书》(清民国编)卷三,第214—215页。,也不同于判词文集中的刊刻判词;其次,三件判词都记录在线格用纸上,线格以及题头“正堂审语”、“正堂审单”、“休宁县审单”等文字,都是刻印上去的,可见这样的线格纸应当是官府制作判词文书的专门用纸,并且应当普遍使用。尽管彼此外观样式略有不同,但其制作的主要格式类似,既有“审语”、“审单”等判词文书的固定名称,又有朱点、朱勾、判日以及县印等官府原始文书的固定标志,并且分属徽州府三个不同的县,说明当时徽州府各县在审理案件时都应当制作此类判词文书,近似的固定格式已经走向了程式化;再次,正文中的朱点、朱勾,尤其是县印,表明这些判词文书都是经过了正印官 (即知县)的审阅和批准,否则不可能会有县印。对此,清代法律有严格地规定③详细规定,参见《大清律例》卷七《吏律·公式·封掌印信》,法律出版社1999年版。。虽然后来汪辉祖曾在衙门中设立“门上司印”、“签押司庖”④(清)汪辉祖:《学治臆说》卷上《用长随之道》,清同治十年慎间堂刻汪龙庄先生遗书本。,亦即官印的实际保管者为长随,但无论实际的保管者是谁,正印官都是县印的主要负责者,出现问题将会对之给予严厉的罪罚;复次,朱笔“判日”,这是正印官的专属判署权,他人不可取代,对此大清律也有严明规定⑤具体规定,参见《大清律例》卷七《吏律·公式·同僚代判署文案》。,说明判词必定是通过了正印官的批准;最后,判词正文使用行书字体,应当不会是吏书所为,否则字体应当是漂亮的楷体,这在其它清代的徽州诉讼文书中可以得到证明,说明这些判词应当出自正印官的亲笔。

基于以上几点我们可以判断:这三件判词应当是由正印官亲自制作的判词文书正本;前文所描述的格式,其实就是清代徽州县衙门制作判词文书的原始格式。

二、三件徽州判词文书所显示的制作要求

三件判词文书皆为清代早期所作,分属徽州府下辖的三个不同的县。根据以上详细描述,可以看出清代徽州各县衙门判词文书的制作要求基本相同。

首先,在内容上,判词制作应当遵照固定的结构。下面仅以判词1为例说明。

从“审得胡瑞寿”至“斯时金氏未立瑞寿为嗣也”这个开头,首先用简练的文字点明了案件双方当事人以及案发的“背景事实”。背景事实一般根据两造的状词而作,主要交代案情原委,通常并非是争执的问题所在。

从“迨后瑞寿借序 (续)得承”至“呶呶置辩”一节,点明了当事人双方的“争议事实”。争议事实主要体现为当事人的诉讼请求、争议标的、各自理由等,在叙述时一般要概括而准确地阐明双方的争执焦点。

从“拘审验契”至“尚可谓之造伪乎”一节,点明了官府受理案件之后的“查证事实”。查证事实是判词中必备内容之一,是官府在调查取证之后对整个案情作出的如实描述,在叙述时一般都实事求是、客观真实,通常要把当事人行为的动机、目的、手段、过程、原因、结果以及其他相关要素逐一交代清楚,因此查证事实是审官最后推理断案的根据。

从“胡瑞寿占杀情真”一直到判词结尾,皆为官府最后对本案所作的简要断语。审官在裁判时一般都要将裁判理由与裁判结果相联系,在阐明理由的基础上再对当事人争议的实体问题作出权属判定。当然,有时还免不了对刁讼的当事人附带判定施以笞杖之类的责罚,以示惩戒。实体问题解决了,整个案件在程序上也就可以终止了,因此判词结尾固定的“立案” (或“销案”)二字表示该案审理程序全部结束。

将判词1与另外两件判词进行对比,可以看出它们的结构是完全相同的。

黄六鸿曾对“审语”解释说:“所谓审语,乃本县自准告词,因情判狱,叙其两造之是非,而断以己意者。”①(清)黄六鸿:《福惠全书》卷之十二《刑名部·看语赘说》。可见,“审语”属于州县官对有管辖权之“自理”案件 (即民事案件)所作的判词 (所引三件徽州判词即是),其结构主要包括两个部分:首先是“叙其两造之是非”,即案件事实;其次为“断以己意”,即审官断语。再结合以上对徽州判词结构的分析,可以看出,清代州县判词制作的结构主要包括两个部分,即“案件事实”与“审官断语”。其中,案件事实主要包括案发背景事实、案件争议事实、官府查证事实三个方面,是审官最后拟断的基础和根据,是判词的基础环节,适用法律的前提条件,因而判词的事实部分应当清楚、明确,并有充足的证据予以证明。而审官断语,亦即最后的裁判,则是对案件实体问题和程序问题最终作出的处理决定,是案件事实部分的逻辑结果。因此,作为完整的判词,“案件事实”与“审官断语”应当是其同时具备的两个固定组成部分,一个都不能缺少。如果没有“案件事实”部分就不能称之为完整的判词,而缺少“审官断语”部分则根本就不是判词。应当说,一件完整的判词,从中完全可以管窥整个案件的大体争议情况和最后的判决结果。

其次,在形式上,判词制作必须要具有显示司法效力的相关标志。总体上看,主要有两点:第一,判词必须记入在官府专门制作印刷的格式化公文用纸上;第二,判词应当具有标朱、朱勾、判日以及官印。这一点也是最为重要且不可缺少的。这两点形式上的制作要求,直接关系到判词文书的司法效力和真伪等重要问题。使用格式化公文用纸,可以起到辨别真伪的作用;使用标朱和朱勾,是为了标明判词正文的起处与尽处,可以起到防止书吏人等擅自增删文字私下作弊的目的;钤于年月处的官印以及朱笔判日,不仅可以表明判词文书的正式司法效力,还可以防止书吏人等改篡年月日期以向当事人恶意索诈的企图②清代书吏压搁公文以索取贿赂,从而篡改文书月日的现象并不少见。参见 (清)祝庆祺、鲍书芸编《刑案汇览》卷七《增减官文书》,北京古籍出版社2004年版。。一件判词一旦具备以上形式上的相关标志(尤其是第二点必不可少),即可判定该判词必然出于官府,且具有正式的司法效力。

以上两点关于原始判词文书的制作要求,直接关系到判词文书的完整与否、司法效力和真伪辨别等重要问题。从那些刊刻成集的判词中,我们一般只能对内容上的制作要求作解析,即判词的结构,而形式上的相关标志是不可能看出的,这一点恰恰展示了清代州县判词文书制作的原始面貌。

三、关于清代州县不单独制作判词的辨析

在真实地再现清代州县判词文书制作格式和要求的同时,三件判词文书还为州县在讼案审理结束之后单独制作判词文书提供了实物佐证,对澄清清代基层司法中的判词制度具有重要意义。这也是它们最重要的学术价值所在。

由张晋藩先生主编的《清朝法制史》一书,在对清代民事司法制度介绍中指出:“至于审理结束,是否要单独制作判决书、裁定书?答案是否定的。就像斩绞重案以皇帝在三法司题本上的‘批红’作为最终判决一样,民事案件,由州县在当事人的具结、保状、呈状上作批示,也就是判决。”“关于州县判案,常有一种误解,认为刊刻成册的‘判词’就是典范的‘判决书’。其实,清代的判词不是单独制作、送达当事人的法律文件,只是一种批示,通常非常简略的,刊刻的判词多为骈体,用词华丽工整,是某些州县官为舒展才华或为宣扬政纪而作,在州县审判实际中是很少的。”①张晋藩:《清朝法制史》,中华书局1998年版,第625页。为证明上述观点,该著还列举了一些以批代判的文书例子。可见该著的观点是:清代州县在当事人具结、保状、呈状上所作的批示就是判决,不存在单独制作判词之类的判决书。

判决书,即判词是否要单独制作,关涉到一项重要的清代司法制度。那么,清代州县是否要单独制作判词呢?根据前文对三件徽州判词文书所作的解析来看,答案无疑是肯定的,即清代州县在民事案件审理结束后需要单独制作判词文书。

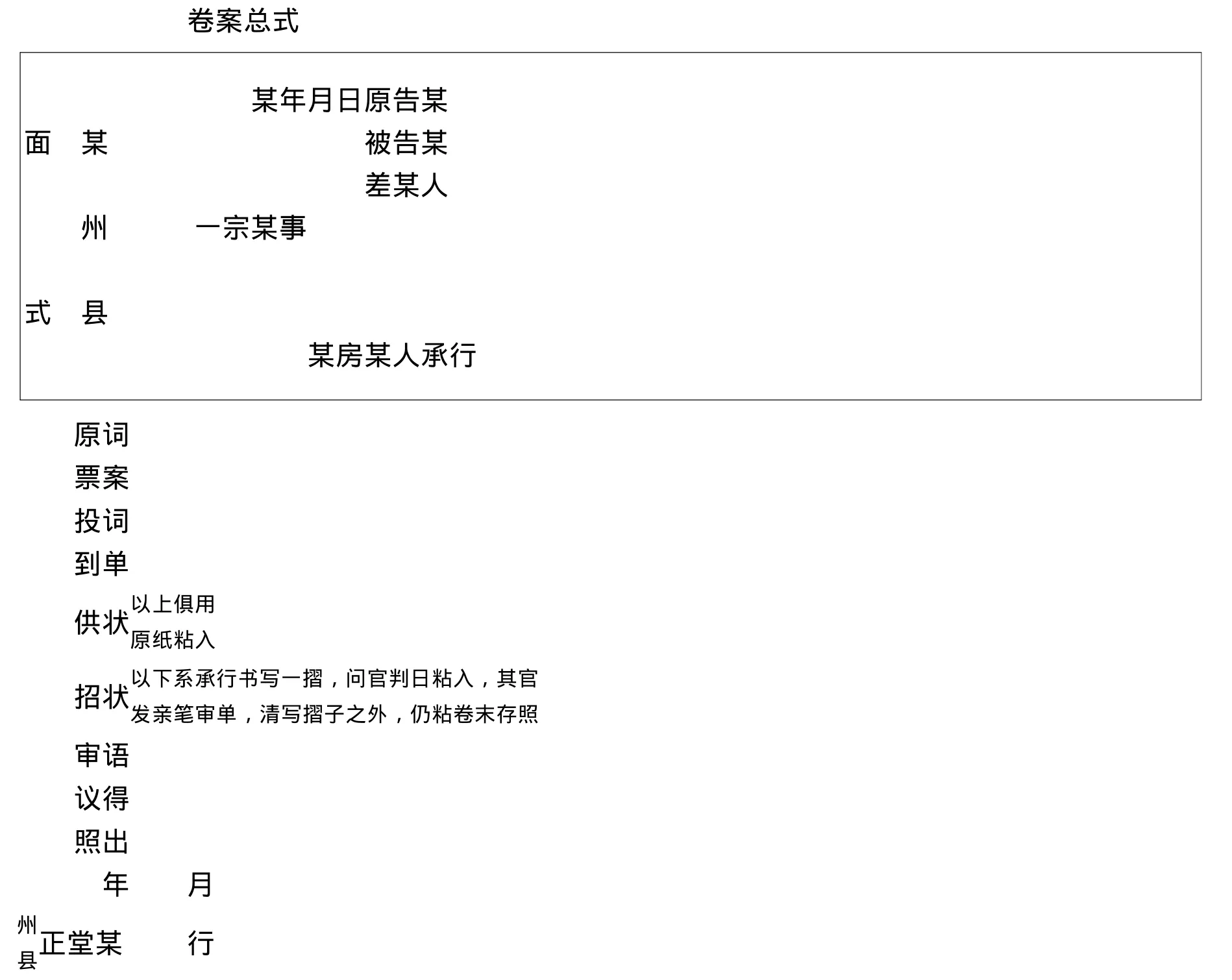

这个结论在黄六鸿著《福惠全书》的记载中可以得到印证。该著对清代州县官府存档的“卷案总式”,即最后封印归档案卷的文书种类及其顺序和存式等进行了介绍,具体如下:

亲笔审单②(清)黄六鸿:《福惠全书》卷之十二《刑名部·卷案总式》。

卷案总式首先是一个“面式” (按,以上面式的外框系笔者所加),即案卷的封面。之后,依次是两造“原词”、“票案”、“投词”、“到单”、“供状”等文书,这些文书“俱用原纸粘入”,亦即必须是文书原件粘存。接下来的是“招状”、“审语”、“议得”、“照出”四类文书。关于这四类文书的入档存式在“招状”条下有要求:“以下系承行书写一摺,问官判日,粘入。其官发亲笔审单,清写摺子之外,仍粘卷末存照。”就是说,“招状”、“审语”、“议得”和“照出”四类文书,都是由承行书吏根据审官所发“亲笔审单”来“清写”,要单独存一摺,并由审官判日后粘入存档。清写之后,“亲笔审单”仍要粘在“卷案”的末尾,以备稽考,以防承行书吏抄写时作弊。以上案卷总式所列的最后一项就是官发“亲笔审单”。

由此可以判断,黄六鸿所指官发“亲笔审单”必定包括了“招状”、“审语”、“议得”和“照出”四类文书,而前引三件徽州判词文书,或名曰“审语”,或名曰“审单”,其实属于官发“亲笔审单”中的一个重要组成部分,应当是下发承行书吏专门清写“审语”之用的判词文书正本。从清代官府公文用印规范来看,判词1的正面斜用印分明属于下行文书的用印法①关于清代官府公文用印规范,参见 (清)黄六鸿《福惠全书》卷之四《莅任部·用印式》。,判词2的日期后也有一个“发”字,一定程度上皆可作为佐证。此外所谓的“清写”,就是要按照官发判词文书正本如实誊写,不准有任何增删错漏之意。因此审官制作的判词文书正本与“卷案总式”中“审语”的内容应当完全一致,属于“审语”的原件文书。

此外,黄六鸿介绍的“卷案”,最终是要“粘接成卷,用印存案”的。既然要用印存案,也就极其严格,显然在“亲笔审单”中如此重要的判词文书正本也就决不可以省略。况且,用印存案的目的,主要是为了应付上司的严格稽核。大清律例即规定:州县官府受理的讼案,皆须钤印存案以备上司定期查核,像每月月底如期将审案循环簿送该管知府查核注销等②详细规定,参见《大清律例》卷三十《刑律·诉讼·告状不受理》附例。。这将关系到审官的考绩,为此绝不能含糊。因此在讼案审理结束之后,需要对照清写“审语”和用印存案备核的判词文书是必须要如式制作的。《福惠全书》的记载确实可信,三件判词文书与之互为印证。

其实,有关县衙门制作判词的文书例证在徽州还有很多,下面再举两例。

在徽州诉讼文书中,保存了不少“抄招”案卷文书。“抄招”,即官府给帖抄招。日本学者熊远报认为,“抄招”是指讼案审理结束以后,参讼者向官府提出抄存申请,由县衙书办依照双方互控状词原件代为抄录并钤上县印的文书③[日]熊远报:《清代徽州地域社会史研究——境界、集团、ネツトトワーヶと社会秩序ー》,汲古书院2003年版,第254页。。由于是依照原件抄录,因而抄招案卷应当与官府存档卷宗的存式与文书内容保持了一致,与之具有同等的研究价值。徽州诉讼文书中的祁门县李梦鲤与李应明互控案卷④王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书》(清民国编)卷一,第71—77页。,即是康熙十二年 (1673)八月十二日由祁门县给帖李梦鲤收执的抄招案卷文书,该抄招除了官给帖文以及两造禀状、诉状、投到状等文书之外,就收有一件完整的正堂审语。这说明,原始的官府存档卷宗必然存有祁门县正印官对本案专门制作的判词文书。

即便是息讼案件仍需要单独制作判词。此类徽州判词文书,清代的很少发现,下面仅以明代息讼判词文书来管窥之。如明天启、崇祯年间休宁县余、潘两姓告争地仆一案,崇祯二年(1629)十一月十九日调处人向休宁县递交了和息状,知县朱陞即于和息状上批示道:“准,附卷。”同意两造息讼结案。这仅仅是对息讼结案的简单表态,并不意味司法程序全部结束,之后朱陞还是制作了完整的息讼判词—— “朱公审语”:

朱公审语

审得余希圣有夜字乙千九百二十三号祖坟山,税四分七厘九毫,此原余姓己业。左边二十二号,税二厘乙毫,与潘嵩各半,每股乙厘五系【丝】,两家葬祖,顶旁巨木二株,众留荫坟者也。因 (潘)国宝买 (潘)嵩名下五毫,又转卖汪至,即嘉庆钉界,将二木尽号,削及 (余)希圣自己坟木,故 (余)希圣以占杀言矣。今汪至见其告争,嫌太窄不便扦葬,愿退业求价,归并与余 (希圣)保祖,同生员吴福大、汪士鳌等告息。应准和议。但 (潘)国宝不合赎卖影骗,余希圣告占杀不实,各拟杖儆。⑤(明)余显功辑:《不平鸣稿——天启崇祯年间潘氏讼词稿》,手写本,南京大学历史系资料室藏。

根据以上文书例证和律典文献记载来看,清代州县在当事人具结、保状、呈状上所作的批示,即便有时确实可以起到“判决”的效果,但并不能以此来否定判词文书的实际存在。三件徽州判词文书,其内容结构完整,显示司法效力的标志清晰,文体皆为民事案件的散体判词,并非骈体,也无华丽辞藻,属于非常普通的判词,丝毫看不出审官事后“为舒展才华或为宣扬政纪而作”的意向①笔者所见,清代徽州包括文集中流传下来的状词,都是很普通的散体判词,并非骈体,也无华丽辞藻。参见 (清)廖腾煃《海阳纪略》卷下,清康熙三十二年刻本;(清)吴宏《纸上经纶》卷四,清康熙刻本,载郭成伟、田涛点校整理《明清公牍秘本五种》,中国政法大学出版社1999年版。,亦即根本不存在后期人为加工的因素,完全保留了判词的原貌。因此,三件徽州判词文书为清代州县制作判词提供了最为真实的实物佐证。

《清朝法制史》所列举的一些以批代判的文书例子,如:“准,从宽免究销案,仍取两造尊允,送查。”“钱已清楚,伤已平复,姑准从宽免究,准息销案。”“如结完案,倘有不符之处,定于重究”等等,文字都极其简短。根据前文对判词结构的解析来看,其实都缺少了作为完整判词文书的第一个重要组成部分—— “案件事实”。列举的这些起到“判决”效果的批示,其实仅仅是完整判词文书的第二个重要组成部分—— “审官断语”,即审官当堂对案件审理结果作出的简要断语②此类简要断语在徽州文书中也可见到,一般只用寥寥数语将案件的处理结果表达清楚即结束,缺少完整判词的第一个部分,即“案件事实”。参见王钰欣、周绍泉主编《徽州千年契约文书》(清民国编)第三卷,第253、346页。,充其量也只能说是极其不完整的判词。应当说,事后再单独制作完整的判词文书,方才符合清代基层司法办案以及卷宗归档的制度性规定。

总之,文书档案多为原始记录和原始材料,其特点在于它的原始性,属于第一手资料。文献记载,即便是当时的记载,也存在人为加工因素,实为二手资料。原始文书对文献记载一定程度上可以起到印证、补充乃至辨正的重要作用,比较而言,其真实性超过了历史文献的记载。王国维先生所提出的“中国纸上之学问赖于地下之学问”,即著名的“二重证据法”③有关论述,分别参见王国维《最近二三十年中中国新发见之学问》,载《王国维遗书》第五册《静庵文集续编》,上海古籍出版社1983年版,第65—66页;王国维《古史新证——王国维最后的讲义》第一章《总论》,清华大学出版社1994年版,第2—3页。,已经被20世纪的学术研究证实它是一种科学的方法。三件清代徽州判词文书,除了本身固有的史料价值以及真实地再现判词文书制作格式和要求的同时,与清代一些地方官员流传下来的官箴文献记载以及相关的法律条文也相互印证,为清代州县单独制作判词文书提供了原始实物佐证。因此,否定清代州县在讼案审结后制作判词文书的学术观点应当辨正。