产业链空间集聚对区域经济增长影响的实证研究——以皖江城市带制造业为例

2013-11-26张倩

张 倩

(巢湖学院经济管理与法学院,安徽巢湖 238000)

1 引言

建设皖江城市带承接产业转移示范区已上升为国家战略,这是安徽省第一个上升为国家战略层面的区域性发展规划.目前“长三角”地区产业转移的重要特点就是以向具有一定产业配套能力的地区转移劳动密集型制造业为主.皖江城市带要很好地承接产业转移,必须大力发展制造业产业集群,形成产业配套能力.空间集聚是产业集群特有特征,也是产业集群识别和分析的核心.因此,研究皖江城市带制造业的集聚问题就尤为重要.本文通过计量方法研究皖江城市带制造业产业链空间集聚问题,由此得出结论和政策建议.

近年来,不少中国学者对中国产业集聚度进行了实证研究.从总体上看,产业集聚的研究主要集中在以下五个方面:(1)关于产业集聚的概念、分类及度量研究[1-2];(2)关于产业集聚与技术创新、组织创新、社会资本的关系研究[3-6];(3)关于产业集聚机理的研究[7-9];(4)关于产业集群与经济增长的关系研究[10-11];(5)关于产业集聚的实证分析与产业政策研究[12-13].

事实上,产业的空间集聚不仅是单个产业的地理接近,更多地是多个产业的空间集聚.有投入产出关系的上下游产业更有可能在空间上集聚,上下游企业为节约运输成本和享受外部经济而在空间上接近.因此,产业链空间集聚度研究就显得尤为重要.目前,关于制造业产业链空间集聚度的研究并不多见.本文的结构安排如下:第二部分介绍本文的研究方法及统计分析;第三部分是实证分析部分,主要分析第二部分测算的空间集聚度与经济增长之间关系;第四部分是结论和政策建议.

2 研究方法

2.1 产业空间集聚度测度方法

(1)产业集中度指数

产业集中度是指某几个地区的某产业销售额、职工人数、资产总额等占整个地区的比重,是衡量某一产业集中程度的重要指标.其计算公式为:

其中,CR代表X产业中规模最大的前n位地区的市场集中度,Xi代表X产业中第i地区的生产额或销售额、职工人数等.产业集中度能够地反映产业集中水平.在产业分析中,一般取m=4或m=8,计算前4个地区或前8地区的集中度.这里,本文作适当改变,采用制造业产量为前三的地区来测度产业集中度.

(2)产业间空间集聚度测度方法

Ellison和Glaeser等人在产业集聚度的基础上,对产业间集聚度(Co-agglomeration)进行了研究,提出多产业间地理集中度可通过r个产业总的地理集中度减去加权后的各自产业内部的地理集中度,除以相应权重计算所得.

其中,Sn为某产业第k个地区的销售收入占该产业全国销售收入的份额,K为地区个数.Cr值越大,产业间集聚度就越高.

2.2 数据来源和统计分析

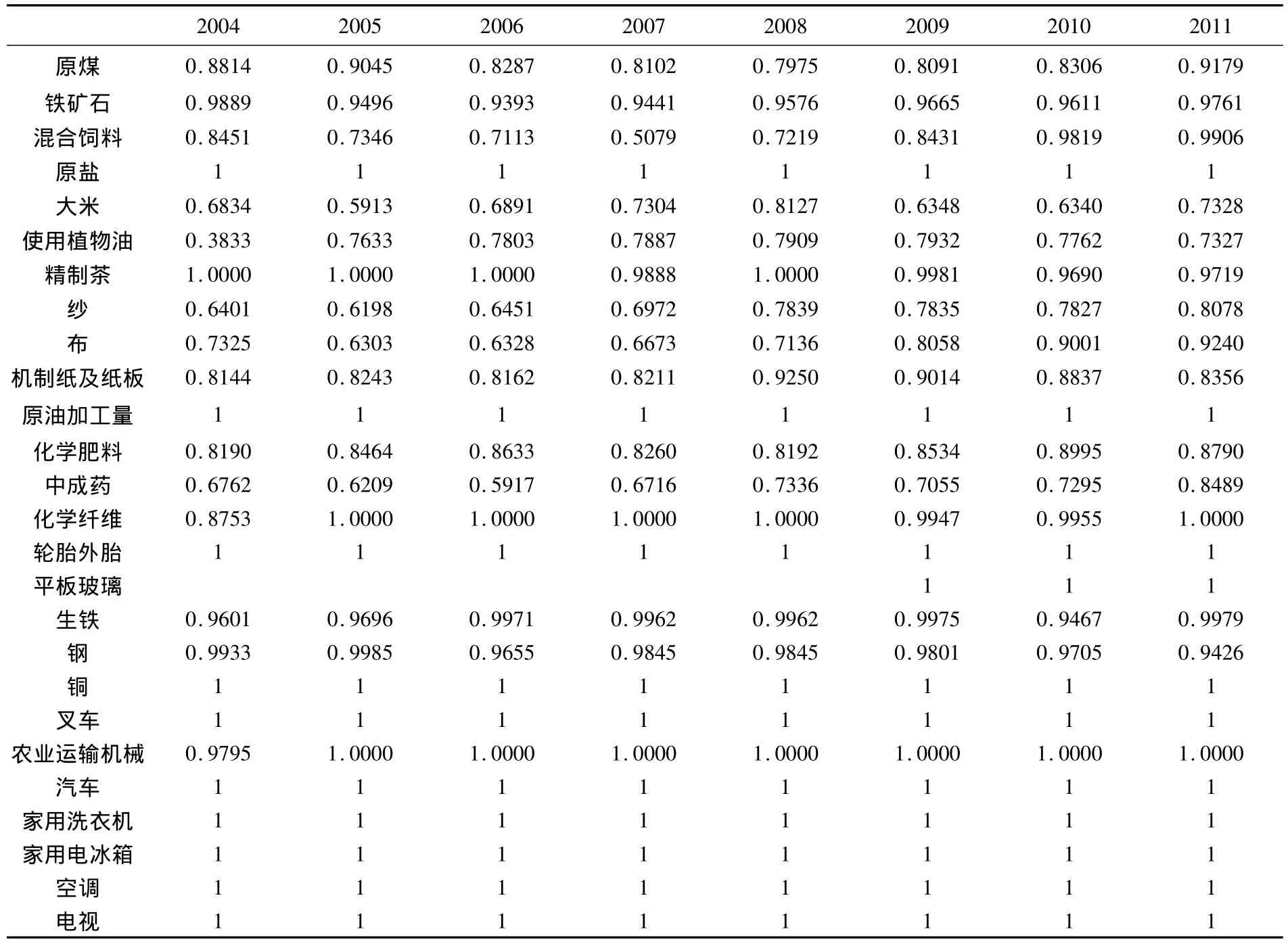

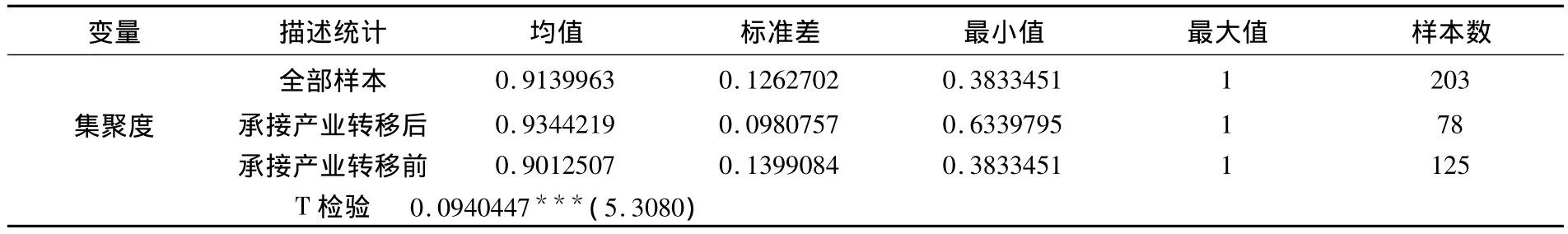

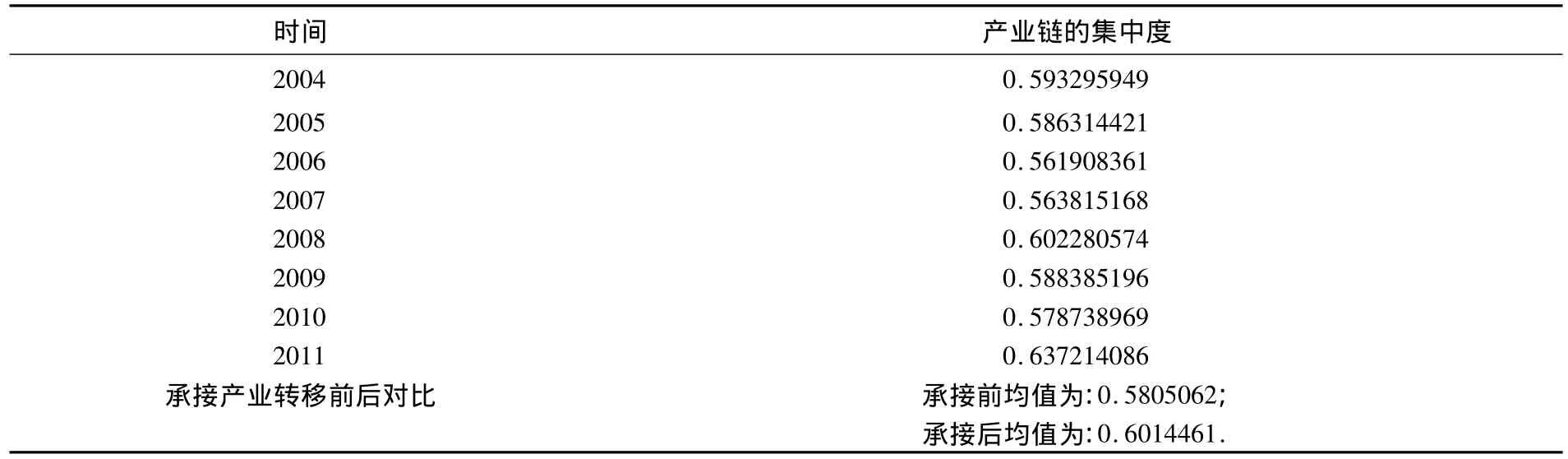

本文运用上述两种方法使用制造业最终产品产量数据来计算产业集聚水平.利用2004-2011年的数据作为样本对对皖江城市带的原煤、铁矿石原矿量、混合饲料、原盐、大米、食用植物油、精制茶、纱、布、机制纸及纸板、原油加工量、农用氮肥磷钾化学肥料总计、中成药、化学纤维、轮胎外胎、平板玻璃、生铁、钢、铜、叉车、农业运输机械、汽车、家用洗衣机、家用电冰箱、房间空气调节器、电视机制造业产业集聚程度进行测度和分析.本文数据主要来自《安徽统计年鉴2005-2012》、《中国统计年鉴2005-2012》、《中国工业统计年鉴2005-2012》和《中国投入产出表2007》.由于皖江城市带承接产业转移示范区的规划期为2009-2015年.因此,在对比分析皖江城市带承接产业转移前后制造业空间集聚度时,以2009年为分界线,统计分析2004-2008年和2009-2011年皖江城市带制造业空间集聚度的差别,通过T检验分析皖江城市带承接产业转移后制造业空间集聚度是否明显得到提升.具体的数据分析见表1、表2、表3.

在采用制造业产量为前三的地区来测度产业集中度的情况下,由表1可知,皖江城市带制造业空间集聚度较高,样本产业空间集聚度均值为0.9139963,并且产业空间集聚度随着时间的推移不断的提升.

地理集中度,Gj指单产业形成的地理集中度.Gr和Gj使用赫芬达尔指数计算,公式为:

表1 2004-2011年皖江城市带制造业市场集中度

表2 皖江城市带承接产业转移前后制造业空间集聚度对比

表3 2004-2011年皖江城市带制造业产业链空间集聚度

由表2可知,在采用三个市进行测度产业集聚度背景下,经过统计分析得出的结论显示,皖江城市带承接产业转移前后,制造业空间集聚度发生了显著的变化:承接产业转移前,皖江城市带制造业空间集聚度均值为0.9012507;承接产业转移后,皖江城市带制造业空间集聚度均值为0.9344219.通过均值T检验,t值为5.3080,在1%水平上显著,说明承接产业转移后,皖江城市带制造业空间集聚度显著提高了,提高了0.09404470个单位.

由表3可知,皖江城市带制造业产业链空间集聚度较高,样本产业空间集聚度均值为0.5889941.并且制造业产业链空间集聚度随着时间的推移不断的提升.承接前均值为0.5805062,承接后均值为0.6014461,提升0.0209398 个单位.

3 实证分析

3.1 研究假设

产业在特定的地理区域内集聚,聚集区内各组成部分之间形成有机的网络关系.高度的专业化与精细化的分工、激烈的竞争与紧密的协作是网络关系得以延续并产生竞争力的源泉,产业集聚所带来的集聚效应使集聚区域内的个体获得区域外个体所无法获得的竞争优势,从而促进个体的发展,而这又进一步促进了整个集聚区域的扩展和壮大.这些集聚效应主要表现在:

(1)降低交易费用

产业集聚可以从实物的角度对产品的差异性进行直观的比较,降低由空间距离而产生的不确定性.由于区域内存在众多供应商,因此可以提高谈判的效率,降低谈判的成本.

(2)规模经济效应

区域分工和区域差异化促使产业集聚的形成,同时产业集聚进一步强化了分工,扩大了专业化,使集聚区内企业达到经济规模,提升其竞争优势.专业化是达到规模经济的最有效途径.产业集聚使专业分工以一种独特的方式获得了空前发展,通常以“大而全”、“小而全”的方式存在于一个企业内部的生产环节.

(3)知识技术的溢出效应

同类产业的企业或具有密切相关的企业集聚,促进了相互间知识、技术、信息、经验的交流,实现了资源共享、优势互补.与此同时,同业竞争,可以迅速提高技术水平和管理水平,增强竞争实力.某一产业或产品生产的有关技术、技巧、技能与经验的形成与发展需要一个较长的积累过程,一旦产业集聚开始形成,就会出现一个个自我强化的循环.产业特定性知识与技术在集聚区域内的企业间扩散,并形成掌握产业特定性知识与技术的特定劳动力的集聚地,集聚的加强会吸引新的企业加入集聚区,集聚规模越来越大,形成动态的、持续的正外部性.

(4)持续创新效应

产业集聚是产业纵向、横向的一体化区域集中,而不是单一企业的一体化发展,但产业集聚的形成过程中,一般通过关键性企业的衍生、裂变、创新与被模仿而逐步形成产业集聚.创新在产业集聚群中发生的机率要远远高于孤立的区位,这是因为同类产品生产企业的大规模集聚可以扩大产品差异化程度,提高满足不同消费者偏好的能力,但同类产品的地理集聚容易产生竞争压力,使得技术进步、生产工艺改进等创新活动持续展开.

根据产业经济理论,地区经济的发展主要的动力是地区内的各产业间的合作和分工.地区内各个产业的聚集形成规模经济和集聚效应推动地区经济的增长.一个经济区域的核心组成部分就是聚集在该经济区域里的各种产业,各个产业的集合和发展组成了地区经济总体的增长.因此,在这里可以采用面板模型来分析地区产业集聚对经济增长的贡献.

3.2 研究模型

模型一:经济增长与产业空间集聚度的实证关系分析

其中,GXLt为第t年的皖江城市的制造业总值对该区域生产总值的贡献率,FOCUSt为第t年第i个产业的地理空间集中度,由于在模型中是比率的关系分析,避免了通货膨胀的干扰,所以没有在模型中增加消费价格指数.

上述模型的含义是:在控制通货膨胀的条件下,地区内各产业的地理集中度对该地区的生产总值的贡献或解释力.

模型二:采用Pearson相关系数法测度GXL与产业链空间集聚度的实证关系

本研究采用STATA10软件对面板数据进行分析.

3.3 实证分析

模型一:经济增长与产业空间集聚度的实证关系分析

根据面板模型的理论和实证要求,本文实证分析的步骤如下:

(1)对数据进行平稳性检验

表4 单位根检验

由表4可以看出,GXL和Focus不存在单位根,数据是平稳的.

(2)实证结果

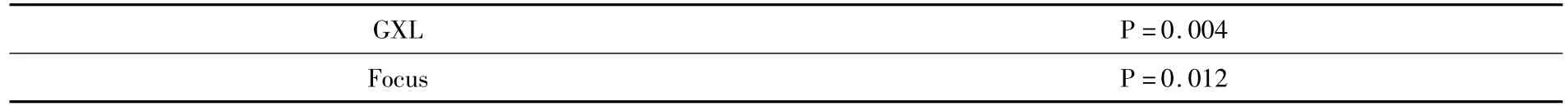

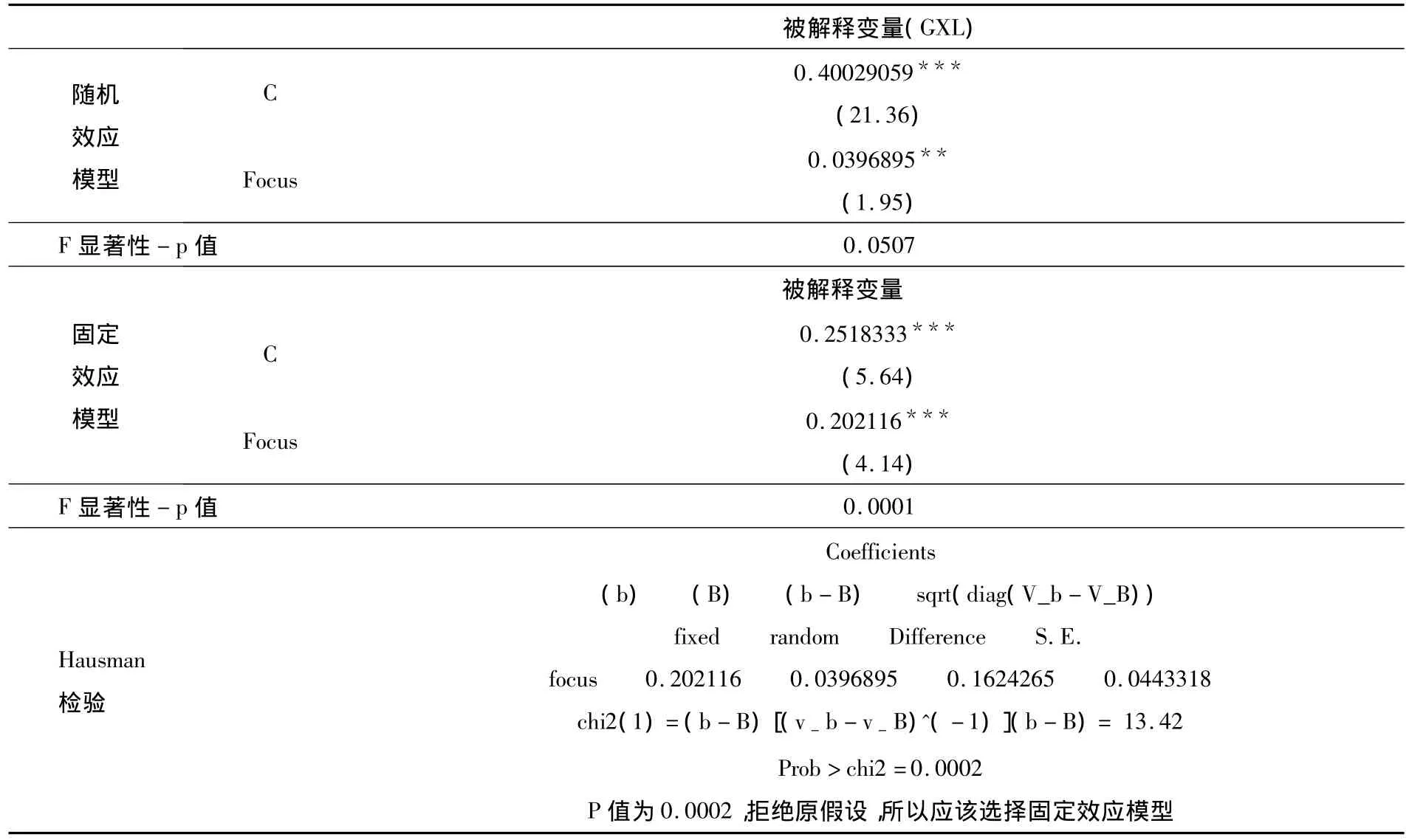

根据实证分析,得出实证结果如表5所示.

表5 实证结果

由表5可知,固定效应模型F显著,模型具有较好的解释力.Focus的系数为0.202116,t值为4.14,在1%的水平上显著.说明皖江城市带的产业集聚能显著地促进当地经济的增长,集中度每提高1个单位,制造业对当地经济的贡献率会提高0.202116个单位.这就证明了产业经济理论关于规模集聚效应的实证假设.

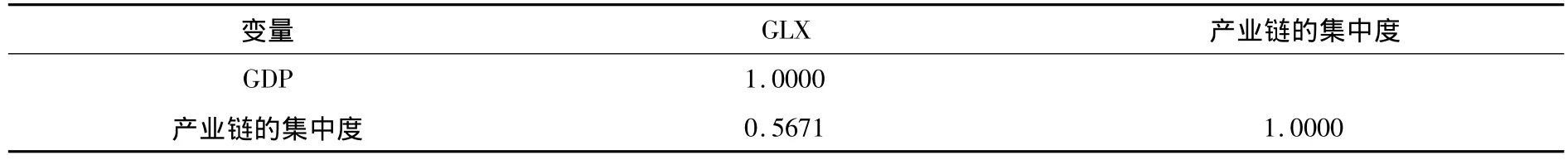

模型二:采用Pearson相关系数法测度GXL与产业链空间集聚度的实证关系

根据实证分析,得出实证结果如表5所示.

表6 Pearson相关系数法分析结果

由表6可知,GXL与产业链空间集聚度高度正相关.

结合上述的实证分析可知,产业链空间集聚度的提升有利于当地经济的发展.

4 结论及政策建议

4.1 结论

总体上看,皖江城市带制造业已经有一定的集聚度,包括原煤、铁矿石原矿量、混合饲料、原盐、大米、食用植物油、精制茶、纱、布、机制纸及纸板、原油加工量、农用氮肥磷钾化学肥料总计、中成药、化学纤维、轮胎外胎、平板玻璃、生铁、钢、铜、叉车、农业运输机械、汽车、载货汽车、家用洗衣机、家用电冰箱、房间空气调节器、电视机制造业.经过实证测度,得出的结论是,皖江城市带制造业空间集聚度较高,样本空间的产业的空间集聚度均值为0.9139963.并且产业空间集聚度随着时间的推移不断的提升.皖江城市带承接产业转移前后,制造业空间集聚度发生了显著的变化,承接产业转移前,皖江城市带制造业空间集聚度为0.9012507,承接产业转移后,皖江城市带制造业空间集聚度为0.9344219,通过均值T检验,t值为5.3080,在1%水平上显著,说明承接产业转移后,皖江城市带制造业空间集聚度显著提高了,提高了0.09404470个单位.

皖江城市带的产业集聚能显著的促进当地经济的增长,集中度每提高1个单位,制造业对当地经济的贡献率会提高0.202116个单位.这就证明了产业经济理论关于规模集聚效应的实证假设.产业链空间集聚度与制造业对经济贡献率高度正相关,产业链空间集聚度的提升有利于当地经济的发展.

由于皖江城市带承接产业转移实施的年限较短,产业集聚效应全面发挥还需要一定的时间.因此,这需要政府对于皖江城市带承接产业转移给予更加积极的支持.

4.2 政策建议

(1)皖江城市带的各个地区要充分利用已有产业结构以及区位优势,大力发展制造业.以发展主导产业为主,培育和发展与之相关的产业配套设施和基地,形成一个可以凝聚具有纵向和横向联系的工业一体化布局.

(2)要以皖江城市带内现有的工业园区为基础,大力培育和发展一批产业集群.以中心城市为依托,建立城际协作机制,根据各自的比较优势,在各个城市之间进行合理的专业化分工和协作,形成产业优势互补,最大限度地发挥产业集群效应.通过产业的集群效应,加快企业技术创新升级,提高皖江城市带的竞争力和承接产业转移的能力.

(3)皖江城市带不仅要努力提升承接产业转移的能力,而且还要根据自身的地理环境优势,发展地方特色产业,形成自己的绝对优势和比较优势,同时以科学技术为指导,努力优化当地产业结构,使得产业结构能够随着技术的进步、人员素质的提高而不断升级,这样即使经营竞争加剧,皖江城市带也会使得自身在承接产业转移时具有一定的优势.

(4)皖江城市带在承接产业转移时,必须要考虑到自身的承受能力,如资源、环境、人员、技术、资本等.尤其是对环境的保护,因为皖江城市带处在产业发展中低端,在承接产业转移时,很容易承接一些对环境影响比较大的产业,此时,当地政府一定要权衡利弊,既要考虑当地经济的发展也要考虑到产业对环境的影响,要两手抓,两手都要硬.

[1]刘春玉,杨蕙馨.产业集聚对经济增长的“后向关联”效应分析[J].产业经济评论,2005(4):82-94.

[2]陈建军,胡晨光.产业集聚的集聚效应——以长江三角洲次区域为例的理论和实证分析[J].管理世界,2008(6):68-83.

[3]王家庭,张俊韬.我国IT产业的空间集聚:基于30省区面板数据的实证研究[J].当代经济科学,2011(1):85-127.

[4]郑江淮,高彦彦,胡小文.企业“扎堆”、技术升级与经济绩效——开发区集聚效应的实证分析[J].经济研究,2008(5):33-46.

[5]安徽省财政厅课题组.皖江城市带承接产业转移示范区财政政策研究[J].财政研究,2009(10):39-41.

[6]程必定.产业转移"区域粘性"与皖江城市带承接产业转移的战略思路[J].华东经济管理,2010(4):24-27.

[7]傅德汉,等.金融支持皖江城市带承接产业转移的途径和模式[J].中国金融,2010(7):90.

[8]刘名俭,黄茜.武汉城市圈旅游产业空间集聚的动力机制研究[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2010(5):70-74.

[9]罗勇,曹丽莉.中国制造业集聚程度变动趋势实证研究[J].经济研究,2005(8):106-127.

[10]唐根年,沈沁,管志伟.中国东南沿海产业空间集聚适度与生产要素优化配置研究[J].地理科学,2010(2):168-174.

[11]文玫.中国工业在区域上的重新定位和聚集[J].经济研究,2004(2):84-94.

[12]吴义刚,方劲松.商务成本与皖江城市带产业转移承接[J].科技和产业,2010(6):25-27.

[13]郇恒飞,等.皖江城市带城乡协调发展差异性分析[J].安徽师范大学学报(自然科学版),2011(2):171-175.