凉血止血法与活血通络法调节RVO兔模型凝血因子及微循环作用机制的研究

2013-11-26烈桑子瑾唐棠夏燕婷吴建国张楠马菊梅康玮杨迎新张国亮武丹蕾

吴 烈桑子瑾唐 棠夏燕婷吴建国张 楠马菊梅康 玮杨迎新张国亮武丹蕾

2北京中医药大学东直门医院

3北京中医药大学

4中国中医科学院西苑医院

视网膜静脉阻塞(retinal vein occlusion,RVO)是继糖尿病视网膜病变之后第二位最常见的视网膜血管病,也是我国主要的致盲眼病之一。RVO的病因病机十分复杂,属于难治之证,西医尚无特效疗法。该病属中医“血证”范畴,临床以《血证论》“治血四法”为理论指导采用凉血止血法及活血通络法取得良好疗效。但两法在治疗过程中如何协同作用,作用有何不同,并没有十分精准的阐述,作用机制也尚未阐明。本研究采用光化学方法建立的RVO兔模型,选择功效凉血止血的十灰散,以及功效活血化瘀、兼以行气通络的血府逐瘀汤进行干预。通过观察微循环及凝血相关生物学指标,探讨凉血止血法及活血通络法在RVO治疗中的作用机制。

1 材料和方法

1.1 材料

1.1.1 实验动物:新西兰白兔39只,雌雄不限,体重2.3 kg~2.5 kg,兔龄 12~16 个月,健康无眼疾,普通级环境分笼饲养。所有动物由中国中医科学院广安门医院实验动物中心提供。

1.1.2 主要药物:十灰散:大蓟、小蓟、荷叶、侧柏叶、茅根、茜根、山栀、大黄、牡丹皮、棕榈皮。血府逐瘀汤:当归、生地、桃仁、红花、枳壳、赤芍、柴胡、甘草、桔梗、川芎、牛膝。水煎制成浓缩液,剂量相当于临床剂量2倍,参考《药理实验方法学》与人折算。

1.1.3 主要试剂:孟加拉玫红(Sigma公司),TXB2及6-Keto-PGF1α放免试剂盒、ATⅢ及PLG试剂盒 (北京华英生物技术研究所提供),荧光素钠注射液。

1.1.4 主要仪器:眼底照相机、荧光素眼底血管造影仪、倍频Nd:YAG激光仪、r-911全自动放免计数仪、ACL TOP全自动血凝分析仪(北京华英生物技术研究所提供)。

1.2 方法

1.2.1 分组方法:将39只实验兔以完全随机法分为4组。正常组3只(6眼)不造模,予生理盐水;其余4组各9只(18眼)建立RVO模型:模型组予生理盐水,止血组予十灰散,活血组予血府逐瘀汤,止血+活血组予十灰散合血府逐瘀汤。

1.2.2 造模方法:麻醉后经耳缘静脉注射30 g/L(50 mg/kg)孟加拉玫红溶液,应用氪-绿激光(波长530 nm、能量300 mW、光斑直径100 μm、持续时间 0.2 s)距离视盘1 PD进行光凝,避开伴行动脉,光凝静脉选定点的两侧,见静脉收缩后再光凝中央,形成一段约1/3 PD的静脉阻塞区域,观察静脉血流逐渐变慢直至血流被阻断,静脉局部变白。激光干预后,行FFA检查确定静脉阻塞形成。激光击破血管造成玻璃体混浊明显、影响眼底观察者、激光误伤伴行动脉者,排除在本实验研究范围以外。

1.2.3 给药方法:造模后1 h开始给药,空白对照组用生理盐水灌胃,2次/d,5 ml/次;中药各组分别用不同汤药灌胃,2次/d,5 ml/次,连续给药 28 d。

1.2.4 观察内容:(1)FFA检查:观察视网膜荧光素渗漏、静脉阻塞情况。(2)血浆抗凝血酶Ⅲ(ATⅢ)及纤溶酶原(PLG)水平测定:耳缘静脉采血1.8 ml,注入0.2ml枸橼酸钠管,即刻混匀,3000r/min离心10min,取上清于-40℃保存待检。采用发色底物法测定ATⅢ和纤溶酶原水平。(3)视网膜组织TXB2、6-Keto-PGF1α水平测定:摘除眼球仅留全部视网膜,立即用无菌冷PBS缓冲液漂洗去表面色素及出血,称重后剪碎,加入9倍重的冷生理盐水,充分手动匀浆。将匀浆液于4℃,3 500 r/min离心15 min,取上清于-80℃保存待检。按TXB2、6-Keto-PGF1α放射免疫试剂盒说明书操作。

1.3 统计方法

采用SPSS 13.0软件进行整理和统计分析,检验水准均设立为双侧检验P=0.05。总体均数的估计采用配对样本t检验;等级评分比较采用多样本秩和检验(Kruskal-Wallis H Test),若有统计学意义,采用Mann-Whitney U Test两两比较。检验结果以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

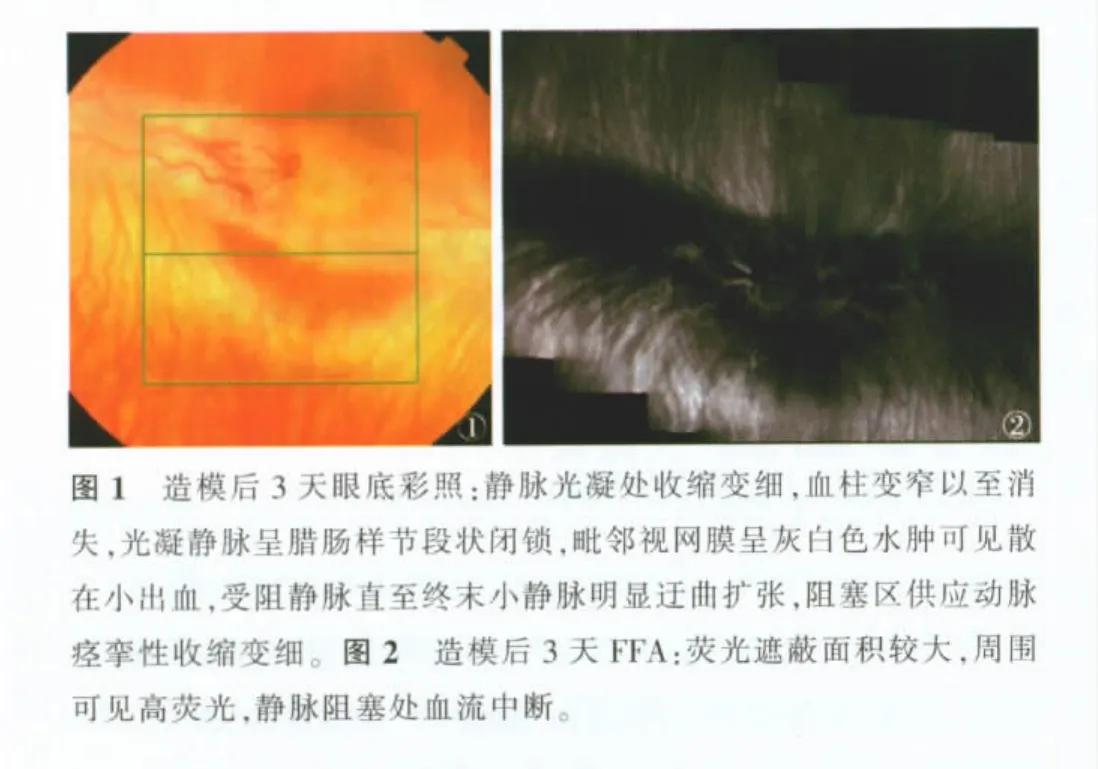

2.1 FFA视网膜静脉血管情况(图1-2)

静脉光凝处收缩变细,血柱变窄以至消失,光凝静脉呈腊肠样节段状闭锁,毗邻视网膜呈灰白色水肿或见散在出血,受阻静脉直至终末小静脉明显迂曲扩张,阻塞区供应动脉痉挛性收缩变细。

2.2 兔血清ATⅢ、PLG水平

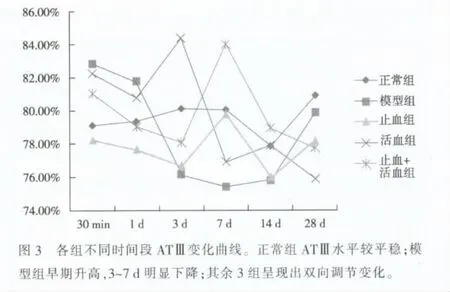

2.2.1 各组ATⅢ水平变化:正常组ATⅢ值:79.54%±1.04%(±s)。 模型组:造模 30 min~1 d,ATⅢ水平高于正常组;3~14 d下降并维持在低于正常组水平;28 d缓慢回升接近正常组。止血组:30 min~3 d,ATⅢ水平低于模型组;3~7 d缓慢上升,并高于模型组;14 d逐渐回落至模型组水平;28 d ATⅢ水平缓慢回升但略低于模型组。活血组:造模30 min~1 d,ATⅢ水平与模型组接近;1~3 d持续上升,高于模型组;3~14 d逐渐回落但仍高于模型组水平;28 d ATⅢ水平持续低于模型组。止血+活血组:造模30 min~3 d,ATⅢ水平低于模型组;3~7 d 持续升高;7~14 d 逐渐回落但仍高于模型组;28 d ATⅢ水平低于模型组。各组ATⅢ水平变化见图3。

2.2.2 不同时间段用药各组与模型组ATⅢ水平比较:造模30 min~1 d,止血组与模型组比较差异有统计学意义(P<0.05),其余各组间差异无统计学意义;造模3 d,模型组与活血组差异有统计学意义(P<0.01),止血组与活血、止血+活血组差异有统计学意义(P<0.01);造模 7 d,模型组与止血+活血组、活血组与止血+活血组差异有统计学意义(P<0.01);造模14~28 d,各组间两两比较差异没有统计学意义

2.2.3 各组PLG变化规律:正常组PLG值:76.42%±1.37%(±s)。 模型组:造模 30 min~1 d,PLG 水平高于正常组;3~14 d下降并维持低于正常组;28 d缓慢回升至正常组水平。止血组:造模30 min~1 d,PLG水平与模型组接近;3 d明显下降低于模型组;7~28 d迅速回升并持续高于模型组。活血组:造模30 min~1 d,PLG水平缓慢升高,并持续高于模型组;3~7 d仍高于模型组但开始下降;14~28 d下降并保持在模型组以下。止血+活血组:造模30 min,PLG水平接近模型组;1~28 d走势与模型组类似但始终略高于模型组(图 4)。

2.2.4 不同时间段用药各组与模型组PLG水平比较:造模30 min,PLG水平各组间均无差异;造模1 d,活血组与模型组、止血组差异有统计学意义(P<0.05),其余各组间差异无统计学意义;造模3 d,模型组与止血组、活血组,止血组、活血组、止血+活血组之间差异有统计学意义(P<0.01);造模7 d,止血组与模型组、止血+活血组差异有统计学意义(P<0.01);造模 14 d~28 d,活血组与止血组、止血+活血组差异有统计学意义(P<0.05)。

2.3 兔视网膜匀浆TXB2、6-Keto-PGF1α水平

2.3.1 各组TXB2变化规律:正常组TXB2值:9.82±0.77(pg/mg,±s)。 模型组:与正常组相比,造模 3 d,TXB2水平低于正常组,后持续升高;造模14 d接近正常组;14~28 d持续升高,高于正常组。止血组:造模3 d TXB2水平高于模型组;3~14 d保持平稳;14~28 d接近模型组,持续升高。活血组:造模3~28 d TXB2水平持续升高;均高于模型组。止血+活血组:造模3~14 d TXB2水平接近模型组,持续升高;14~28 d继续升高,高于模型组。

2.3.2 各组6-Keto-PGF1α变化规律:正常组6-Keto-PGF1α值:10.27±0.74(pg/mg,±s)。 模型组:与正常组相比,造模3 d时6-Keto-PGF1α接近正常组,后持续升高。 止血组:造模 3~14 d,6-Keto-PGF1α水平缓慢升高,高于模型组;14~28 d,仍升高但低于模型组。 活血组:造模 3~14 d,6-Keto-PGF1α水平缓慢升高,高于 A 组;14~28 d,仍升高,至 28 d 低于模型组。止血+活血组:造模3 d,6-Keto-PGF1α水平高于模型组;3~14 d, 逐渐降至低于模型组;14~28 d,水平升高但仍低于模型组。

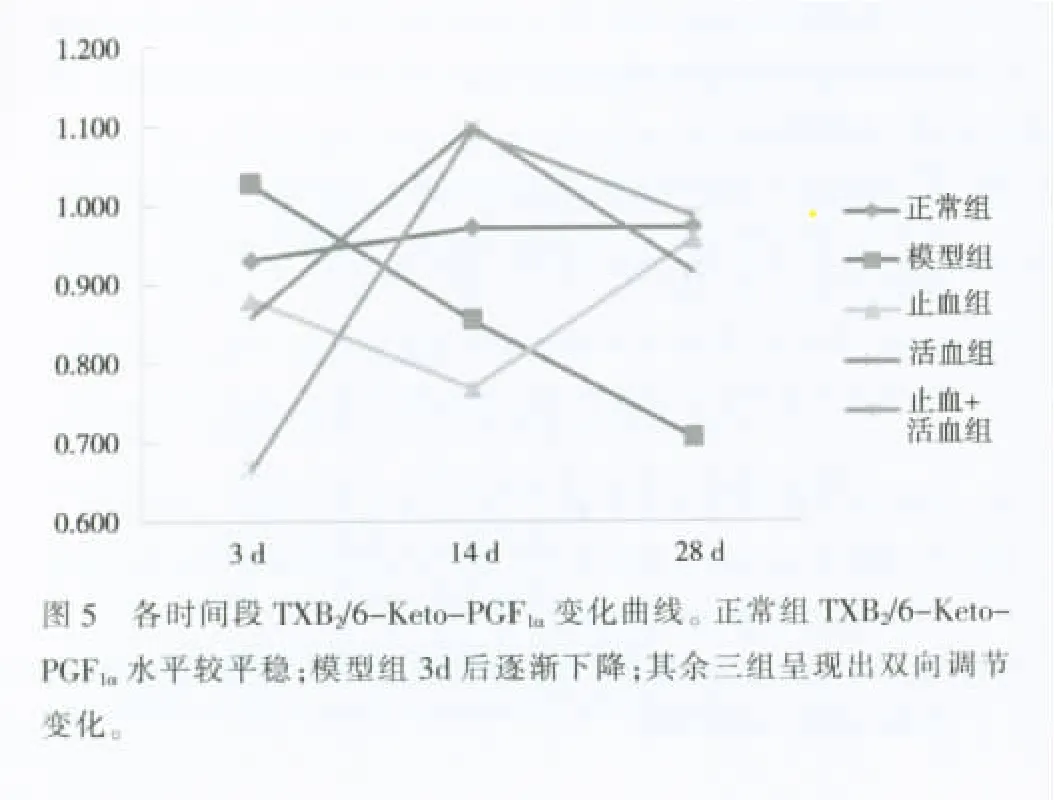

2.3.3 各组TXB2/6-Keto-PGF1α变化规律:正常组TXB2/6-Keto-PGF1α值:0.96±0.02(±s)。 模型组:与正常组相比,造模3 d时比值高于正常组,后持续下降,14 d以后低于正常组。止血组:造模3~14 d比值缓慢降低,低于模型组;14~28 d升高至接近正常组。活血组:造模3 d比值低于模型组;3~14 d缓慢升高,高于模型组;14~28 d转而下降至接近正常组。止血+活血组:造模3 d比值明显低于模型组;3~14 d升高,高于模型组;14~28 d比值降至接近正常组(图5)。

2.4 不同时间段用药各组与模型组TXB2/6-Keto-PGF1α 水平比较

造模3 d,模型组与止血+活血组差异有统计学意义(P<0.01),其余各组间差异没有统计学意义;造模14 d,活血组与止血组、止血+活血组差异有统计学意义(P<0.05);造模 28 d,模型组与止血组、活血组、止血+活血组差异均有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

视网膜静脉阻塞(RVO)是由于视网膜中央静脉的主干或分支发生阻塞所致的视网膜血液循环障碍〔1〕。当发生RVO后,视网膜血液循环会出现急性的病理改变,早期血液回流发生障碍,管腔压力增高,小血管及毛细血管破裂出血,继之出血凝固并残留于视网膜;微血管反应性扩张,毛细血管通透性增加,视网膜充血水肿加重;后期(1个月后)病情加重者其毛细血管闭塞形成无灌注区,组织缺血、缺氧加重〔2〕。在这一系列病理过程中其凝血机制和微循环调控发生变化,特别是凝血因子及微血管调节因子随着时期不同发生相应变化。

抗凝血酶Ⅲ(ATⅢ)是主要的血浆抗凝物质,对凝血酶的灭活能力占所有抗凝蛋白的70%~80%,此外,ATⅢ还能抑制凝血因子Ⅹa、Ⅸa、Ⅺa、Ⅻa 以及纤溶酶、胰蛋白酶、激肽释放酶等,已有研究报道〔3〕血浆中的抗凝血酶Ⅲ在血栓栓塞性疾病的形成和发展过程中起重要作用。纤溶酶原(PLG)是纤溶系统的最基本核心成分,存在于血液中,在活化素作用下转变为纤溶酶,其含量减少,表明纤溶活性增强;含量增加,则表明纤溶活性减弱,因此测量血浆中ATⅢ及PLG含量能够了解机体凝血、抗凝及纤溶系统状况〔4〕。其含量增高则起抗凝作用,含量降低则起促凝作用。

血栓素 A2(TXA2)、前列环素(PGⅠ2)以及血栓素/前列环素的比率(TX/PGⅠ)是影响血管舒缩的重要因素。Yamanobe 、Mizugaki等〔5,6〕研究认为 RVO 的病变过程与 TXA2、PGⅠ2及其比率(TX/PGⅠ)增高有一定关系。血栓素与前列环素系花生四烯酸的代谢产物,前者是最强的血小板致聚剂,有强烈的缩血管作用;后者有扩张血管的作用,抑制血小板聚集。正常情况下二者处于动态平衡,以维持正常血流状态。TXA2升高,PGⅠ2下降,即比值升高,则导致血管痉挛、闭塞,加重缺血,反之则导致血管扩张。而血栓素B2(TXB2)和6酮前列腺素 F1α(6-Keto-PGF1α) 是血栓素 A2(TXA2)和前列环素(PGⅠ2)的稳定代谢产物〔7〕。 故实验中选用TXB2/6-Keto-PGF1α比值作为检测指标。

RVO属于中医“血证”范畴,历代医家以《血证论》〔8〕“止血、消瘀、宁血、补虚”治血四法为理论基础指导临床治疗,取得良好的效果,其中凉血止血法及活血通络法在RVO治疗中是最常用的治法,且常以两法合用。血府逐瘀汤、十灰散是临床治疗RVO最为常见的基础方。以往研究表明,血府逐瘀汤能够促进组织血管的血液循环,有舒张血管,增加血流量,降低血管阻力的功能;可调整凝血及抗凝血系统,防止血栓形成〔9〕。十灰散中的成分能不同程度地缩短出血和/或凝血时间;能增加体内血小板促进血凝〔10〕。从以往的经验看,凉血止血法具有促凝作用,能够激活凝血系统和血小板,降低毛细血管通透性,起到止血及减少水肿等作用;活血通络化瘀法具有抗凝和舒张血管作用,能够改善微循环,起到促进出血、水肿吸收、增加视网膜供氧等作用。而两法在治疗过程中如何起作用,其分子生物学作用机制有何异同,并不十分清楚。

为了探讨中医药对RVO病理过程中其凝血机制和微循环调控的作用机制,本实验从血清抗凝血因子ATⅢ、PLG及影响微血管舒缩状态的TXB2/6-Keto-PGF1α比值途径进行初步的研究,以期能说明凉血止血法及活血通络法在RVO治疗作用中的异同。本实验结果表明,当RVO发生后凝血因子及微循环调控因子在不同时段会发生不同的改变。从动物模型检测结果发现,在凝血机制方面表现为病变早期(3天内)血清抗凝血因子ATⅢ、PLG较正常组升高,血液系统呈溶血状态;3天后即开始下降,呈凝血状态;28天后趋于正常。在微循环方面表现为病变早期(3 天)TXB2/6-Keto-PGF1α比值升高,微血管呈收缩状态,7天时接近正常,14天后比值降低,并一直保持较低水平,呈舒血管状态。

中药对凝血因子及微循环的影响呈双向调节。在凝血机制方面:凉血止血法在RVO病变早期(3天内)能降低抗凝血因子ATⅢ、PLG,起促凝血作用,利于止血;7天以后(早期)则提高抗凝血因子ATⅢ、PLG水平,可减少血栓形成,14天后该作用减弱;活血通络法在早中期具有抗凝作用,7天时最强,可减少血栓形成,14天以后作用减弱,后期(28天)有轻微促凝作用;两法合用组则以抗凝作用为主。在调节血管平滑肌方面:三组药物在RVO病变较早期(7天)均降低TXB2/6-Keto-PGF1α比值,微血管均呈舒张作用,可能有利于改善组织缺氧,相对而言,两法合用组早期舒血管作用较强,凉血止血法早期舒血管作用较持久;中期以后(2~4周)比值提高,表现出收缩血管趋势。

中医药的良性双向调节作用一方面证明了中医治疗的安全性,另一方面我们在临床应用上应根据疾病不同时段或不同疾病,针对不同的病理状况进行辨证施治,以提高疗效。从本实验结果看,RVO发生早期(3天),血液系统呈溶血状态,3天后血液系统开始向凝血状态发展,因此,临床上1周内应以凉血止血法治疗为主,利于止血,而活血通络法在早期有抗凝作用,应慎用,以防再出血;发病1周至2周之间,血液系统呈凝血状态,而这时两类中药的作用是向良性调节,凉血止血法和活血通络法均起抗凝作用,故应两法合用,且两法合用在这时舒张血管作用最大,可减少血栓形成。RVO发病2周至4周,血液系统凝血状态趋于正常,但微血管开始扩张,通透性增加,易造成视网膜水肿、充血,治宜收缩血管,而这时两类中药均有收缩血管的作用,同样应联合应用。针对RVO的治疗,早期应考虑凝血状态为主,后期则应考虑改善微循环为要。对于4周以后,视网膜毛细血管闭塞形成无灌注区,组织缺血及新生血管增生,这时中医对改善凝血及微循环的作用机制如何以及对新生血管增生是否有调控作用,由于本实验尚未涉及,尚无分析结果。中药在凝血方面及微循环调节方面的作用特别是它的双向调节功能比较复杂,仍然有待于进一步的深入研究。

[1]李凤鸣.中华眼科学[M].北京:人民卫生出版社,2005:2080-2081.

[2]张惠蓉.眼微循环及其相关疾病[M].北京:北京医科大学中国协和医科大学联合出版社,1993:118.

[3]BezemerⅠD,Bare LA,Doggen CJ,et al.Gene variants associated with deep vein thrombosis[J].JAMA,2008,299(11):1306-1314.

[4]彭黎明,邓承祺.现代血栓与止血的实验室检测及其应用[M].北京:人民卫生出版社,2004:59.

[5]Yamanobe S,Nakagawa Y,Hishinuma T,et al.Analysis of urinary 11-dehydrothromboxane B2 in patients with occluded retinal vein using GC/SⅠM[J].ProstaglandinsLeukot Essent FattyAcids,1998,58(1):65-68.

[6]Mizugaki M.Establishment of microanalysis of prostaglandin metabolites by GC/MS and its clinical application[J].Yakugaku Zasshi,1999,119(1):61-80.

[7]荣亮,任大元,房强.视网膜静脉阻塞患者血浆TXB2、6-K-PGF1α改变与气血辨证关系的研究[J].国际眼科杂志,2007,7(2):277-278.

[8](清)唐宗海 原著.血证论[M].上海:上海人民出版社,1977:18.

[9]段海霞.活血化瘀与软坚散结方药对实验性玻璃体积血Fe2+浓度的影响[D].成都:成都中医药大学,2006.

[10]崔箭.十灰散止血、凝血作用机制研究[J].山东中医药大学学报,2004,28(6):463-466.