《南赣乡约》在潮州的施行

2013-11-21黄挺

黄 挺

(韩山师范学院潮学研究院,广东潮州 521041)

一、明代前期乡约在潮州的举行

乡约的创设和施行,开始于北宋蓝田吕氏兄弟。吕氏乡约有四项条款:“一曰德业相劝,二曰过失相规,三曰礼俗相交,四曰患难相恤。”到南宋时,朱熹本吕氏乡约,又博取它书,并按自己的想法加以增删,对乡约的组织机构、施行办法、集会礼仪,都作了具体的说明①朱熹:《增损吕氏乡约》,见《晦庵集》(卷七十四):杂著”,文渊阁《四库全书》集部。。虽然当时闽学在潮州有很大的影响,但乡约并未在本地流行。

明朝朱氏兴起于社会下层,对乡村社会情况了如指掌。建国初年,帝王们就十分注意用宋儒正统来教化基层百姓。王樵《金坛县保甲乡约记》说:

我太祖高皇帝致治实远……亲降德音以代面命,令布满天下,所谓圣谕六条者是已。主之以三老,家临而户至,朝命而夕劝,如父母之训子弟。至成祖文皇帝,又表章家礼,及取蓝田吕氏,列于《性理》,成书颁降天下,使诵行焉。②王樵:《金坛县保甲乡约记》,见《古今图书集成·明伦汇编·交谊典》,中华书局,1934年版。

用保甲限制百姓活动,以保证社会治安秩序和国家财税收入;同时用乡约教导百姓,使他们懂得正统文化的善恶标准,循礼而行——这种制度上的构想可以说相当完美。永乐间潮州社会似乎很安定,但乡约实际运作的情况如何,则不得而知。

正德十四年(1519)薛侃从赣州回乡,拟重新举行乡约,作为普及正统文化于乡村基层社会的有效工具,曾经回顾明代前期潮州举行乡约的经过,说:

国朝每里百户之内,令民立坛事土谷之神,就中祭祀行会,读抑强扶弱之誓,务在恭敬神明,和睦乡里,以厚风俗,此乡约意也。本府林太守、王韦庵先生,皆曾举行。府治西湖山尚有会约旧址。③薛侃:《薛中离先生全书》(卷十九):“乡约”,公昌印务局,1915年版。

正德以前潮州知府姓林的,只有林和一人,成化年间在任。上面引文里的林太守,大概指他。但林和举行乡约的实况,也已经不可得知。王韦庵即知府王源,他是有文献可稽的在潮州推行乡约的第一人。

宣德十年到正统六年(1435~1441)间,王源重整本府官学之外,又遵照朝廷诏令,“立社学千余所,诲民间子弟;置乡校数百余处,设约正副,萃诸儒士,月朔讲论理致,旌淑别慝”①王源:《海阳县学文庙记》,见吴颖《(顺治)潮州府志》(卷十二):“古今文章”,潮州市地方志办公室,2003年版。。方志所说的乡校,就是乡约。这事在《明史·王源传》里也有记载:

刻蓝田吕氏乡约,择民为约正、约副,约士讲肄其中,而时偕寮宷董率焉。②张廷玉:《明史》(卷二八一):循吏传·王源,中华书局,1974年版。

从这条记载看,王源所行乡约,完全依照蓝田吕氏提倡的办法,组织结构既相同,讲习的内容大致也不会有差别。因为那是以明成祖颁降天下的《性理大全》作为典范罗列出来的。王源这种由官府推行乡约的举措,尽管声势甚壮,却好象没有多大的收效。当时就已经有不服吏治的“刁民”把他告到皇帝老儿御前,弄得他差点丢了乌纱帽③张廷玉:《明史》 (卷二八一):循吏 传·王源,中华书局 ,1974年版。。

到正德间,随着士大夫阶层的壮大和阳明学说的风行潮州,重整乡约制度,用国家正统礼教文化改造地方社会,又在潮州士大夫心里激起了义不容辞的责任感。

二、王阳明的赣南之治和薛侃季本在潮州推行乡约

正德十三年(1518),王阳明在赣南倡举乡约。所行乡约内容,现在还以《南赣乡约》为题,保留在王阳明的文集里[1]。《南赣乡约》在吕氏乡约四事之外,又增加了明太祖“圣谕六句”的内容,把两者杂糅为一体。并且,针对当时南赣情况,增加了有关“破山中贼”、安定地方治安的一些条文。在组织的设计方面,设立约长一人,约副二人,约正四人,约史四人,知约四人,约赞二人,由推举产生;每月望日会于约所,赴约者自备伙食费用。这显然要比朱熹的《增损吕氏乡约》细密得多。

这一年,薛侃正在老师王阳明的官署中。师生相处十分密洽,《传习录》的刊刻,“去花间草”的问答,都是这一年的事情。薛侃对举行乡约的具体措施,一定熟知。隔年(1519),薛侃回到潮州。看到家乡族人有到官府打官司久讼不决的,就亲自为他们开解。纠纷平息之后,便教他们如何举行乡约,以达到地方自治。他拟订了十项乡约条规,并呈报潮州府,给照在家乡施行[2]。

薛侃对当时的潮州社会病态作了这样的分析:

其初,乡人有不平,每每因小成大,皆由无事之先,罔有训诲,有争之际,乏人劝处,以至东起西灭,甲唱乙和,习嫌构怨,坐取倾覆。又官民势分悬隔,上德弗宣,下情罔达。奸民柔者唆讼,刚者凌制愚弱,武断乡曲。墨吏朋比,罗织为奸,穷乡细民,莫能自直者多矣。④薛侃:《乡约续议/后跋语》,见《薛中离先生全书》卷十九。

由于在制度上产生断层,官府无力控制乡村社会,豪强墨吏横行,乡村间缺乏正统文化的训诲劝导,容易引起讲霸力不讲道理的争纷。基于对社会弊病的这种认识,薛侃认为,举行乡约,以教育百姓,沟通上下,对官府来讲已经非常迫切。

嘉靖五年(1526),薛侃的同门、御史季本因为上言论事获罪,谪为揭阳主簿⑤陈树芝:《(雍正)揭阳县志》(卷五):“宦绩”,潮州市地方志办公室,2003年版。。到任以后,锄奸伐梗,改变了本地政治松弛、多盗寇诉讼的局面。一年后,季本又把薛侃所定乡约条规增加到三十四条,推行到整个揭阳县⑥薛侃:《乡约续议/后跋语》,见《薛中离先生全书》卷十九。。薛侃为季本增订的乡约做了一篇《序》,申述自己对施行乡约利弊的看法:

愚以为行约之便有十:官弗约则事繁,农弗约则力分,善者弗约则势孤,恶者弗约则祸延,富弗约则难守,贵弗约则难靖,贫者弗约则易凌,贱者弗约则易虐,老者弗约

无以明其养,子孙弗约无以习成其德。若夫

不便者亦有之:吏之墨者,民之奸者,约长

之不得其人者。①薛侃:《乡约序》,见《(顺治)潮州府志》(卷十二):“古今文章”。

嘉靖七年(1528),王阳明开府广州,季本赴省,呈报揭阳举行乡约后风俗移易、境内清宁的情况。王阳明称赞季本,有“爱人之诚心,亲民之实学,不卑小官,克勤实务”,把他留在帐下听用。并委任揭阳县丞曹森继续管理该县乡约,“毋令废堕”②王阳明:《揭阳县主簿季本乡约呈》,见《王阳明全集》,上海古籍出版社1992年版,第632页。《薛中离年谱》谓此文批委潮州府通判张继芳,督促各属县勤习;其实,王阳明委令张继芳在潮州施行的,是十家牌法,并非乡约,《年谱》误读王阳明此文。。

实际上,国家正统文化的推行,对地方文化来说,本来就是一种入侵,它必然造成对地方社会权力的一定程度的篡夺,而引起地方既得利益者的反对。因此,乡约在地方的推行并不能够一帆风顺。季本离开潮州以后,墨吏奸民们就对乡约实施过程的某些过失,例如约长的徇私,加以播扬,使人以为乡约的实行有太多的弊病。薛侃依然坚持着正统文化理念,坚持推行乡约。他总结本地推行乡约的得失,发觉“间有惇义之乡,其约每每可观。其无士夫君子去处,类多疏漏”,就用浅易的文字,重新写下乡约的仪式和规条,甚至采用图解的方式,希望“使穷乡僻谷,皆可通晓”③薛侃:《乡约》,见《薛中离先生全书》卷十九。。在薛侃的文集里,他所定的乡约仪式条规,现在仍然保留着。

三、乡约的准国家法律性质

我们对于薛侃所推行乡约内容的研究,依据两个材料:《薛中离先生全书》卷十九《乡约》和《(顺治)潮州府志》卷十二所载薛侃《乡约序》。

在薛侃看来,乡约显然具有准国家法律的性质。《乡约序》说:

古之盛时,化行俗美,人人君子,无所事于约矣。自世之降,欲为善者,而寡其与,则就其类,互相规劝,是故约斯立矣。迨世又降,欲为约者,而寡其应,则必有在位之人,倡率纲维,是故约斯行矣。故自上行之之谓政,自下行之之谓约,其实一也。④见《(顺治)潮州府志》(卷十二):“古今文章”。

在建构乡村立约的历史时,薛侃把它分成“古之盛”、“世之降”、“世又降”三个阶段。这样一个虚拟的历史过程,其实只是为了强调两点:一是乡约和政令性质相同,二是乡约必须有“在位之人”,即地方官师来倡率实行。换句话说,它强调乡约的准国家法律性质。

薛侃和季本在潮州推行的乡约,组织方面完全采用《南赣乡约》的做法。《乡约》说:

各约置四籍,一书约众姓名,一彰善,一纠过,一纪约中公费出入,约史掌之。

约所,有力建造,无力就社中或宽大人家行之。总约亦然。

各约以朔望会,会乡民也,尊卑咸集。众以奇月会,会各约也,约长、约副、约正、约史、知约、约赞咸集,余不预。⑤薛侃:《乡约》,见《薛中离先生全书》卷十九。“一纠过”中“一”字为引者所补。

案例11:讲“数学归纳法“时,可由下例实验导入:按顺序摆放一排立起来的长方块(如军旗粒),每两个长方块的距离一定,确保前一块倒下,能推倒后一块。动手推倒第一块,让学生观察结果。然后,由第二块,第三块,……开始,多次重复上述实验。实验条件是什么?实验结论是什么?以十分贴切、形象的诠释,使学生兴趣盎然,对“数学归纳法”的理解入木三分。

《乡约序》也说:

乡立约长以总其教,约副以助其决,约正司训诲,约史主劝惩,知约掌约事,约赞修约仪。月朔会民读约讲义,开其良心,又彰其善,纠其恶,以振劝之。数约复为一总约,以察诸约之邪正。月终,轮二人至县,传训诲之语。⑥见《(顺治)潮州府志》(卷十二):“古今文章”。“知约”原作“约知”,据上下文和《乡约》文例校改。

这两段文字告诉我们,薛侃推行的乡约,在组织结构上有一个“乡约—总约—县”的链接,这个链接实际上把国家和地方社会系联在一个系统之中,同时也重申了乡约的准国家法律性质。

四、国家正统的树立——乡约图和约仪记录的示例

薛侃等人在潮州所推行的乡约,虽然也着眼于地方社会的自我管理,却明显地要比宋代《乡约》更加强调帝王和官师的权威。

薛侃的《乡约》,一开始就是洪武皇帝的“圣谕六句”,其次又全文记录“县谕”和“申戒”的内容,而针对本地社会管理开列的申论县谕的“约议”22条放在最后①见《薛中离先生全书》卷十九。这22条约议的条目是:冠婚,丧祭,祀先,闺法,蒙养,隆师,安分,谨言,处事,待客,忍气,戒争,淫博,弥盗,节财,自立,复古,长善,听讼,均益,约长,良知。。这一文字结构上的处理,已经显示了帝王和官师在乡约中的权威。

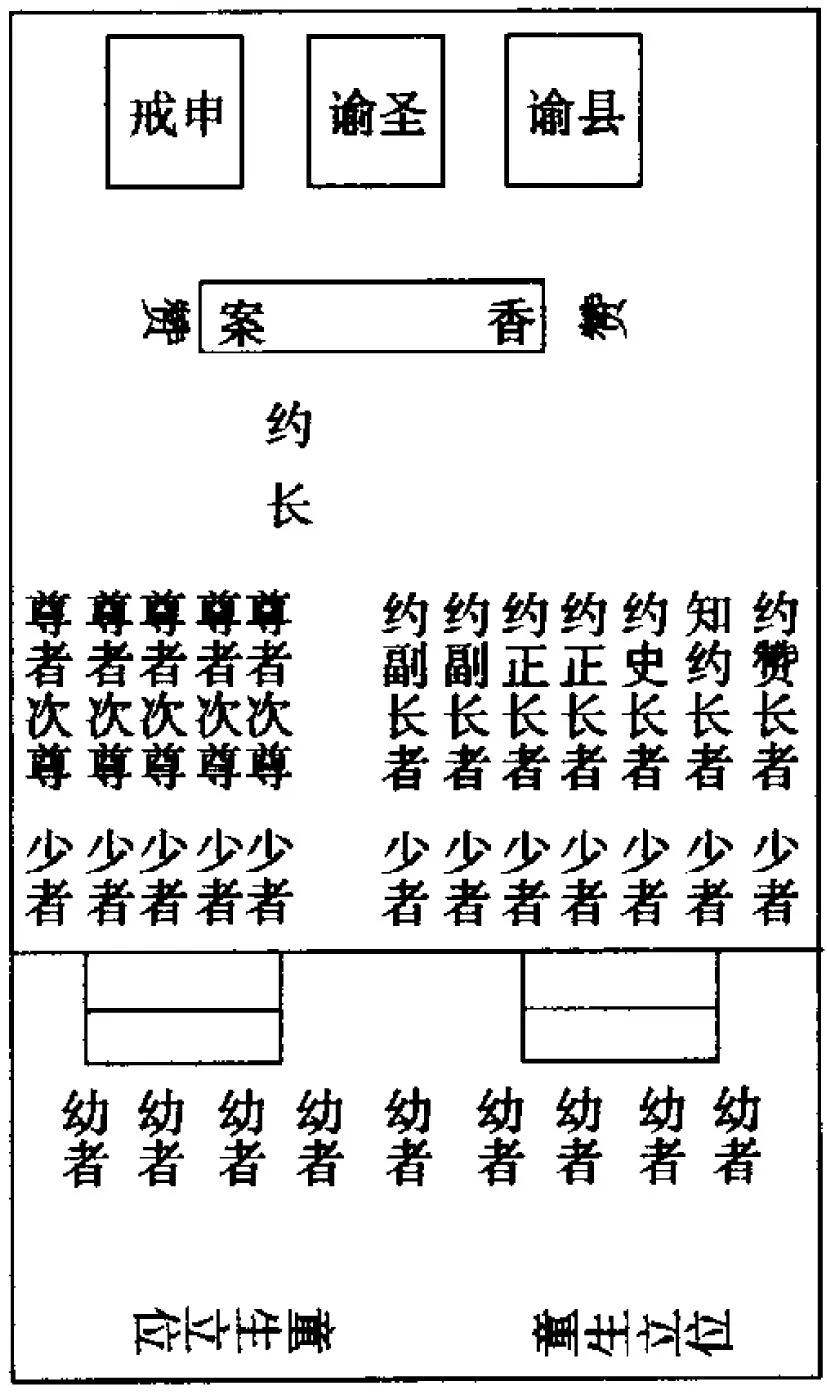

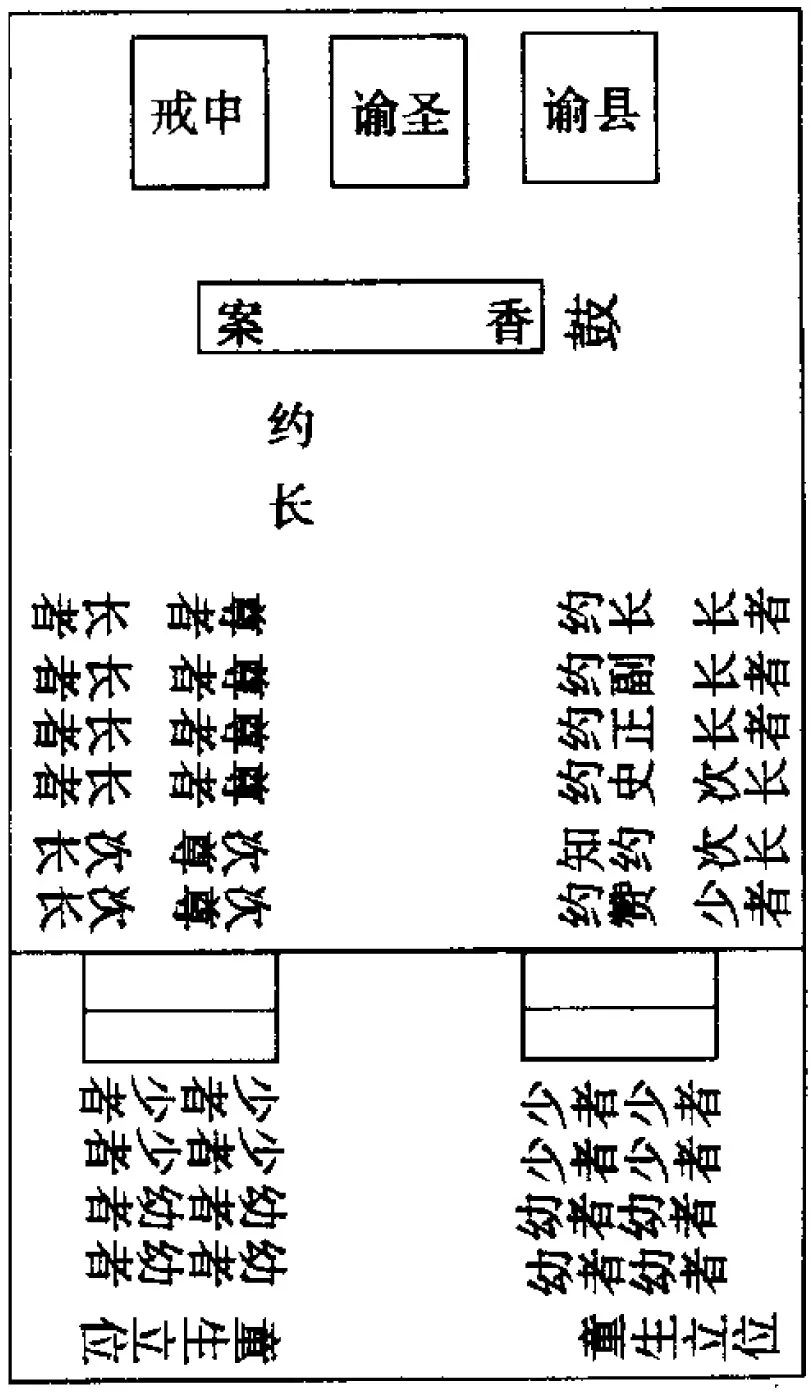

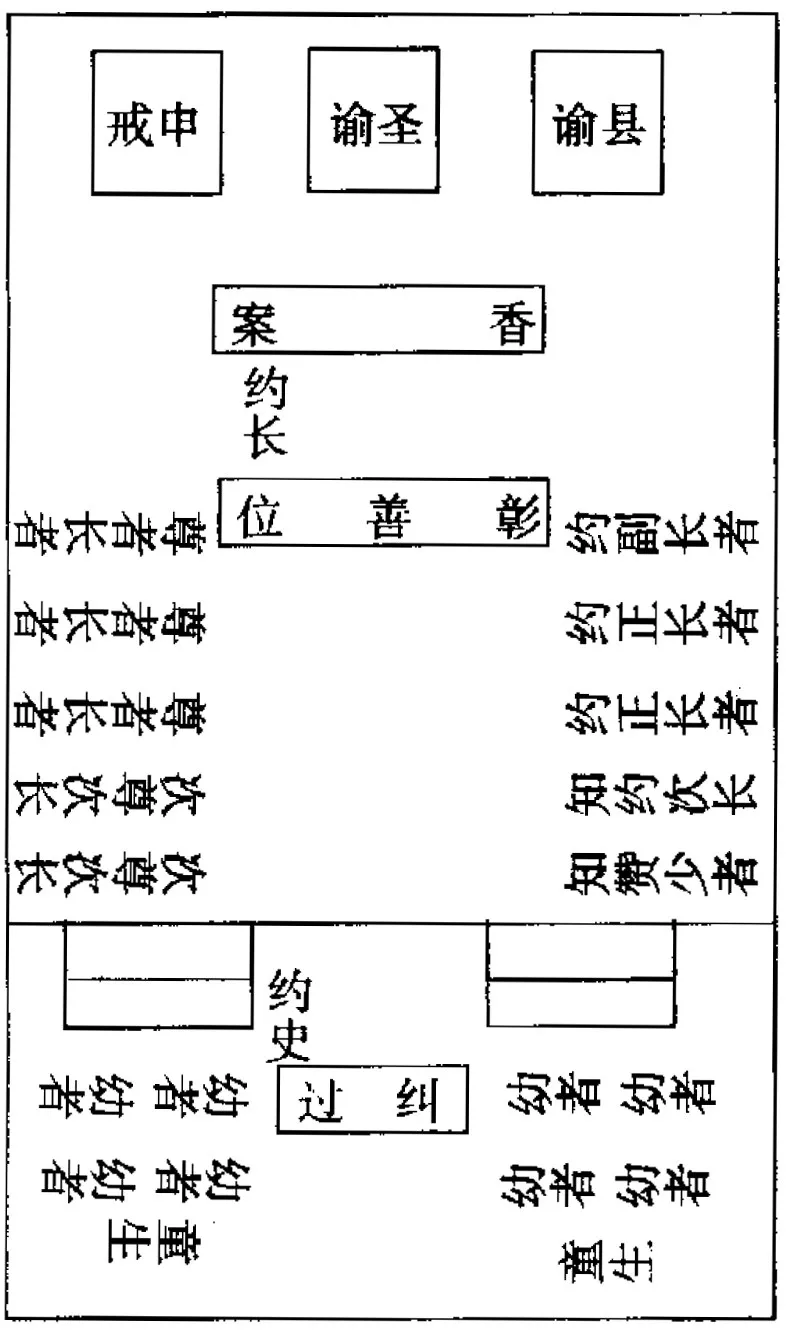

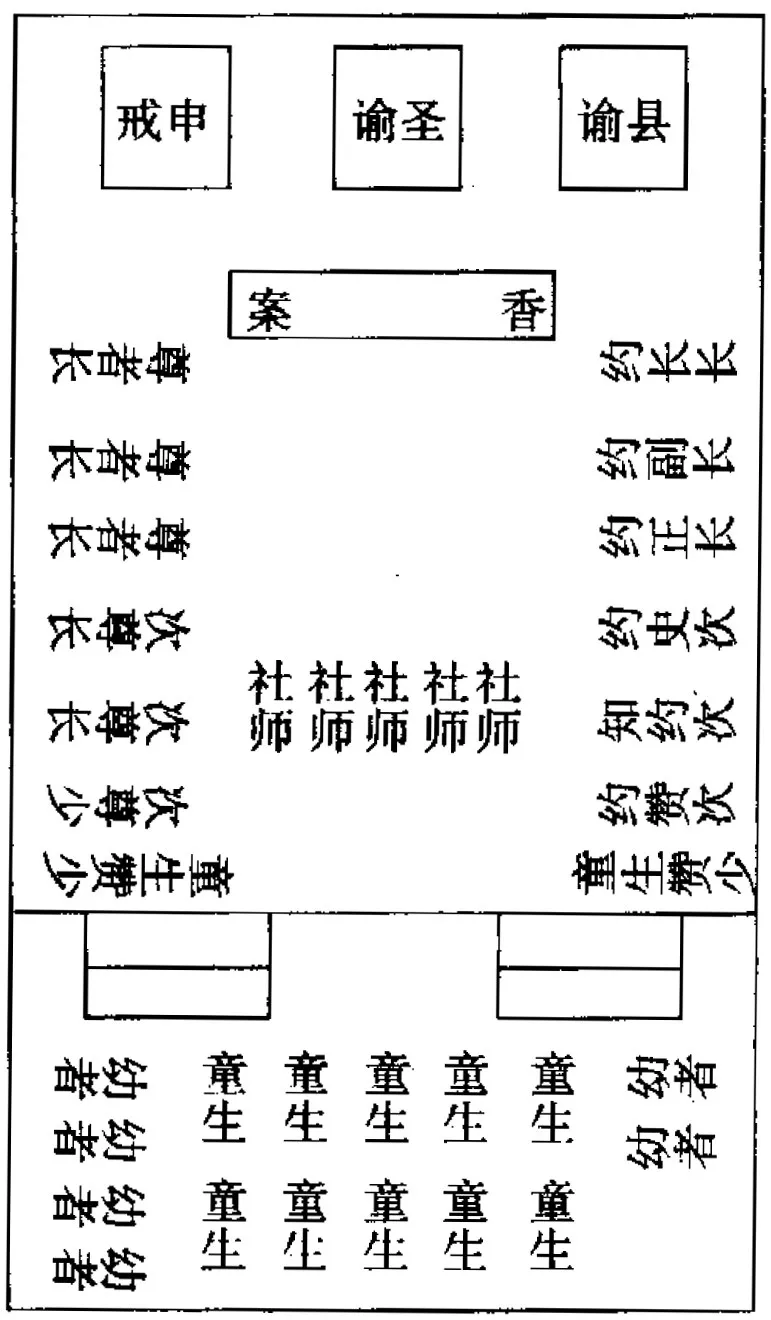

《乡约》中附有四幅“乡约图”和记录约会举行的仪式过程的“约仪”,更是十分形象地在我们目前再现了帝王和官师的权威如何在乡间百姓心中树立起来的经过。先看“乡约图”:

图1 约长约众序立图

图2 分班相见图

图3 彰善纠过图

图4 社师童生进见图

图示,乡约有堂,下二级台阶是庭。约长以下,分尊卑长幼,序列于堂上庭下。而大堂上边,坐北面南,中间安放着圣谕牌,而两边是县谕牌和申戒牌。按照《乡约》所记载的“约仪”讲,约会的仪式是这样开始的:

会前一日,知约洒扫约所,设香案告谕牌,至日,同约毕集,鸣鼓三通,约赞唱曰:“序立,跪。读圣谕。”约正取牌南向,读毕。“俯伏,兴。读县谕。”读毕。约长扬言曰:“自今以後,凡我同乡之人,祗奉戒谕,齐心合德,同归於善;若有二三其心,阳善阴恶者,神明诛殛。”众答曰:“若有二三其心,阳善阴恶者,神明诛殛。”赞唱:“鞠躬,拜,兴。拜,兴。拜,兴。平身。”②薛侃:《乡约》,见《薛中离先生全书》卷十九。

在仪式中,这三面谕牌,实际上是以话语形式标示出来的帝王和官师权力的象征符号。它们高高在上,“照临下土”。参加约会的约众,也恭恭敬敬地,对它们膜拜不已。在这里,对帝王和对官师的礼拜,也大有差别:读圣谕的时候,约众要跪着,听完宣读之后,要对着圣谕牌俯伏行礼,方才起身。接下来约众站着听完县谕,发了誓,对着县谕牌鞠躬,三拜,平身。约会虚拟了庙堂和官厅的环境,而那些甚至老死不入城市官府的乡下人,便通过仪式虚拟的内容,接受了以“礼”为核心的国家正统文化的理念,接受了帝王和官师的权威。

五、国家正统的树立——从思想到制度

首先,我们发现,与“圣谕”和“县谕”并列的“申戒”牌,其内容取材于王阳明的《南赣乡约》。薛侃的《乡约》中“申戒”的内容如下:

呜呼!我同约之人明听戒:人孰无善,亦孰无恶?为善虽人不知,积之既久,而不可掩;为恶若不知改,积之既久,必至恶极而不可赦。今有善而为人所彰,固可喜,苟遂以为善而自幸,将日入于恶矣。有恶而为人所纠,固可愧,苟能悔其恶而自改,将日进于善矣。然则今日之善者,未可遽以为善,而今日之恶者,亦岂遂终于恶哉!①薛侃:《乡约》,见《薛中离先生全书》卷十九。

在《南赣乡约》末尾,王阳明规定了乡约约会过程的全部仪式,午饭后有一段“申戒”仪式:

饭举,约赞起,鸣鼓三,唱:“申戒!”众起,约正中堂立,扬言曰:“呜呼!凡我同约之人,明听申戒,人孰无善,亦孰无恶;为善虽人不知,积之既久,自然善积而不可掩;为恶若不知改,积之既久,必至恶积而不可赦。今有善而为人所彰,固可喜;苟遂以为善而自恃,将日入於恶矣!有恶而为人所纠,固可愧;苟能悔其恶而自改,将日进於善矣!然则今日之善者,未可自恃以为善;而今日之恶者,亦岂遂终於恶哉?凡我同约之人,盍共勉之!”

只要将这两段文字稍加比较,我们就可以了解,薛侃的《乡约》中的“申戒”,源出师门。《传习录》记薛侃去花间草,问:“天地间何善难培,恶难去?”王阳明教导他说:“天地生意,花草一般,何尝曾有善恶之分?”“无善无恶理之静,有善有恶气之动。”他们正是把这种善恶观念,用到乡约彰善纠恶的规条中去的。

如果说,上面的例子还是王阳明自己先行把思想制度化,而薛侃只是仿效老师的做法,那我们再看看薛侃的《乡约续议》最后“良知”一条:

良知者,人心自然明觉处也。见父知孝,见子知慈,此良知也。遇寒知衣,遇渴知饮,遇路知险夷,此良知也。当恻隐自恻隐,当羞恶自羞恶,当恭敬自恭敬,当是非自是非,此良知也。人惟是欺此良知,则争讼诈罔,无所不至。若依而充之,知是则行,知非则止,有则曰有,无则曰无,人人自太古,处处自羲皇矣。竟有何事?

这一条可以说是前二十一条的总括,薛侃直接把王阳明的“良知”思想,用到乡约制度里了。

六、乡约与乡村社会

乡约实质上是一种在官方力量作用下组合起来的村落联盟。乡约在地方控制方面有着重要作用。

在制度上,乡约总是与保甲相配合。薛侃《乡约》所载“县谕”讲得很清楚:

谕曰:仰尔各役前去本乡约束保甲内人民,互相晓谕:父慈子孝,兄友弟恭,夫和妇顺。毋以妾为妻,毋以下犯上,毋以强凌弱,毋以富欺贫,毋因小忿而害大义,毋以新怨而伤旧恩。善相劝勉,恶相规戒,患难相恤,婚丧相助,出入相友,疾病相扶持。小心以奉官法,勤谨以办国课。毋作非为,毋学赌博,毋好争讼,毋藏奸恶,毋幸人灾,毋责人不备。事从俭朴,毋奢靡以败俗,毋勉强以邀名。毋论财而失婚期,毋当丧而设酒肉,毋久停棺,毋忍火化,毋作佛事,毋信妖巫。仍各用心修立社学,就为约所,公同选择良师,教子弟以孝弟忠信之行。毋利人酒肉而徇匪人。

又曰:每遇朔望,遣持铎一人,以教民榜文往来徇私、众,择日会同保甲内人民,聚于约所为约。凡有斗讼等事,即与和解,反覆教导,开其良心,毋使陷于不义。劝善惩恶,各书于籍,约长掌之。每月终至二十五日,轮流二人至县论所以教民之道,其有民间疾苦、冤抑无从申告者,许合约之人,开具实情,通来禀白。各要同心合德,秉公竭诚,务行教化,以成善俗。其余土俗未尽事宜,俱各从便处置。甲内人民,有不从约及阻挠行事者,一从约长区处。再三教训不悛者,呈官问究。但不得徇私灭公,损人利己,及分外生事,自亏本心。申问若有不体至公,阴济己欲,不愜众论者,许甲内人公同告易。告谕尔众,咸仰知悉。②薛侃:《乡约》,见《薛中离先生全书》卷十九。

保甲制度是一种政令,保甲的施行是为了国家赋税的征收,地方治安的稳定;而乡约制度是推行政令的辅助手段,乡约的施行是为了改变民间风俗,使之合乎正统文化理想。季本在揭阳行乡约,吴继乔积极响应,他在《乡会条约记》里这样说:

揭虽岭海遐陬,礼教风行,旧称海滨邹鲁。历岁久远,世变风移,渐有不可长者,至今极矣。识者忧之,乃于乡约之会,共议先其甚者革之,其余以渐删涤。务尽黜去浮靡,以还淳古之俗。同越君子,尚同心协德,期在必行焉。①刘业勤:《(乾隆)揭阳县志》(卷八):“艺文志”,成文出版社,1994年版。

这就是薛侃所说的“自上行之之谓政,自下行之之谓约,其实一也”。出于这种原因,官师们在推行乡约时,总是把它和保甲相提并论。《惠来县志》所载嘉靖三十至三十四年(1551~1555)知县林春秀的《乡约文》②《(顺治)潮州府志》(卷四)“官师部”有林春秀小传:“林春秀,闽县人,兴学校,招集流移,清理官地,在任四年,治绩多可纪云。”,也是这样看待乡约的:

本县新设,礼教未敷,悖伦伤理之事,犹不免焉。是以风俗未正,讼狱繁兴。虽有司教导之无方,亦父老之教不先,子弟之修不谨。故尔,查得蓝田吕氏《乡约》,敦化厚俗,乃古□□,试之成规,虽近迂缓,实切体要,词简义备,行之可以经久为照。本县要务虽多,其关于理道之尤者,急先施行。乃今乡村设立保甲,防范周密。然政教贵于相因,民愚锢于习染。今将蓝田吕氏《乡约》,抄写一通,而以本县六事附于其后,如蒙准拟乞发下本县,刊刻成书,给付约长正副人等,着实举行。虽未必顿回淳俗,亦庶几渐靡之一端。申蒙分签佥事尤批:“据申具见本官为政之实,仰行本官照议施行。本道有此意久矣,恐诸司习为文具尔。尔□既为之倡,庶有闻而兴者乎!本官即刊刻成书,一本缴报。”蒙此,今将刊成书册,发仰约长正副等人,遵照着实举行。务要家喻户晓,耳提面训,以回淳俗,以臻实效。有所条约,须至册者。③张玿美:《(雍正)惠来县志》(卷十七):“艺文志”,潮州市地方志办公室,2003年版。

林春秀所施行于民间的,是蓝田吕氏《乡约》,而不是王守仁的《南赣乡约》,可以推测其人并非王门后学,也当与阳明殁后功业不能彰显于嘉靖一朝有关④张廷玉《明史》(卷一九五)“王守仁传”(中华书局1974年版)记载:阳明殁后,为桂萼等所谤,皇帝下诏停其世袭新建伯爵位,更未给予相应恤典。直到隆庆初年,廷臣都颂扬他的功业,王阳明才重新得到肯定,新皇帝下诏追赠新建侯,谥文成,隔年又赠予世袭伯爵。。不过一如上文所说明,《南赣乡约》其实也以吕氏《乡约》增补而成,两者有详略之分,实质并无区别。

既然乡约事关风俗,其实施内容也一定要注重养与教。尽管大多数乡约文件显示出官师和士大夫们更加注重礼教,但养育的重要性并没有完全被黜弃。万历二十五年(1597)惠来县举人陈尚志在呈给县令的《乡约所议》一文里头,就提到这样的内容:

一、约以教之,而贫民无卓锥之业,驱而之善实难。今会约之内,无赖者十余人。有查本地方之荒埔,及本户之芜园如下:清圣珓、瓦窑庭、北山埔等处,总约有三十亩,资之牛种,劝其垦辟,亦可度活,俟其成熟,量约纳租,为约内分用。庶几以养以教,民乐有约。而我公造福地方,其永无穷矣。⑤张玿美:《(雍正)惠来县志》(卷十七):“艺文志”,潮州市地方志办公室,2003年版。

养与教本来是官府的责任,是国家对地方社会的回报。而在明代,这种责任也有一个逐渐自官府移到地方士大夫肩上的过程。从《乡约所议》看,乡约可以说是这一责任下移过程的一个环节。

责任下移实际上也隐含着权力下移的内容。在乡约这个责任下移过程的环节中,乡村士大夫实际上也逐渐主掌了地方控制权。这种对地方控制权的主掌,在乡约约会当中,表现得相当突出。我们还是再看看薛侃《乡约》“约仪”部分为我们重演的约会的过程。上面讲过,约会仪式开始后,约众在约长、约副、约正、约史、知约、约赞等主持下,用一种毕恭毕敬的态度,聆听宣读圣谕、县谕和申戒。实际上,在这时,约长等人已经用宣讲谕示的形式,确立了自己作为官方正统文化代言人的身份。紧接下来的彰善、纠恶的场面更富有戏剧性。且以纠恶为例:

知约设纠过位:设于阶下,置笔砚,陈纠过簿。鸣鼓十声。约史在位:立于纠过位之西。请纠过。约史曰:“约史所知未的,请众举。”众曰:“是在约史。”约史巽语曰:“闻某有某过,未知是否?”约正遍询于众曰:“约史之言何如?”众有知则必曰:“约史之言是。”约史未知者则众举之。约正揖过者进纠过位,立于阶下。约长、副、正引咎自责,曰:“某等不能躬率以善,有不能尽劝谕之道,致子陷于此,实某之过也。”过者跪曰:“某实自迷,何预长者!今蒙诲谕,敢不速改!”约长、约史量其轻重,初犯候改,再犯则书于簿。年幼者轻则略加责罚,重则呈官究治。过者拜谢约长,约长答。过者揖众以示知改之意。撤纠过位。①薛侃:《乡约》,见《薛中离先生全书》卷十九。

约长、约副、约正、约史等对约众进行奖惩,至少在形式上,已经表现为一种官方行为。换言之,他们也就在这一过程里,实施了对整个村落联盟的控制权力。

但是村落联盟的巩固程度有赖于地方社会的整合,共同信仰体系的建立和有号召力的地方精英的出现是其必要条件。而这种条件并非时时具备,当条件失去,官方实际上缺乏力量推行乡约,地方控制权只好让度并分散到宗族手中。

七、简短的结论

本文通过王阳明《南赣乡约》在潮州推行的案例,探讨了士大夫们如何将习得的符合国家正统的知识——以“礼”为核心的伦理道德——付诸实践,把国家文化正统制度化为乡村社会的思想行为准则。

在这个案例中,我们可以观察到宦潮官师和本地士大夫协调配合的共同行为。不过,在地方学术传统的背景下,潮州士大夫们强调践履的重要,强调学不离于用,将道德的政治实践认定为学道的终极目标,他们在这一过程中明显比地方官师起着更加重要的作用,可以说是国家文化正统在地方社会制度化过程的真正参与者和主导者,特别是在乡村建设之中。

[1]王守仁.王阳明全集[M].上海:上海古籍出版社,1992:599-604.

[2]饶宗颐.薛中离年谱[G]//黄挺.饶宗颐潮汕地方史地论集.汕头:汕头大学出版社,1996:486.