港口与腹地关系研究综述*

2013-11-20王爱虎

王爱虎,肖 平

(华南理工大学 工商管理学院,广东 广州 510640)

随着对外开放的深入,国民经济得到了飞速发展,海运的经济地位不断得到提高。根据有关权威机构2010年公布的数据,国际贸易总运量中的2/3以上是通过海运运输来完成的,我国进出口货运总量约90%都是利用海上运输来完成的。[1]如此巨大的需求拉动了港口建设的高潮。国际物流系统是由港口、货源地、海关、出口加工区、第三方物流服务提供商等多种实体组成的复杂网络系统。[2]116-118随着全球经济对外贸易的发展,国际货物流动越发频繁,在中国沿海形成了以共享腹地为特征的港口群。后金融危机时代的到来,意味着同质化程度较高的共享腹地港口群之间对货源地的争夺将日趋激烈。因此,对港口与腹地二者关系的研究不仅可以指导港口群间港口竞合关系的确定,而且对疏运网络和港口布局的优化有直接的指导作用。此外,港口群和腹地间疏运网络的日益完善,对网络环境下界定港口和腹地间关系的新方法提出了客观需求。为此,本文对港口与腹地间关系的研究进行系统的归纳和总结。

一、港口腹地隶属关系划分研究的重要性

港口是供船舶安全进出和停泊的运输枢纽点,腹地是就港口而言的,港口的腹地又称为港口的吸引范围,是为港口城市提供出口货物以及消耗由该港口进口的内陆区域。港口和腹地的之间是同步发展的,二者联系紧密。从我国的情形来看,众多的腹地依靠当地的港口形成了独特的经济结构,逐渐形成了以港口为支撑的港口城市,如深圳、大连等; 同时,港口也依托城市产业的不同结构特点形成了自己的特殊功能,如虎门港,其主要业务是针对中小型制造企业的进出口货物。就港口与腹地的关系而言,有两种不同的说法: 从港口的角度看,将其称为“港口的腹地”,从腹地的角度看,可以称为“腹地的港口隶属度。”[3]

港口腹地划分方法一直以来都备受关注,对港口腹地划分方法的研究具有重要的现实意义。第一,对港口业未来的发展能起到经济指导作用: 截止2010年末,全世界80多个国家和地区有海港9800多个,吞吐量大于100万吨的共有500多个,世界上主要海运贸易港口有3157个,其中,我国有88个(含台湾省)。[1]到2008年,我国拥有14个亿吨级的大港,但港口的货物来源有限,许多港口吞吐能力过剩、扩张过度等问题日渐突显。因此,随着我国港口建设的发展,亟待运用科学的理论和方法对港口腹地进行定量划分,以从宏观上促进港口健康有序地发展; 第二,对港口组织的运营具有指导作用: 港口货物吞吐量的多少决定了港口的兴衰程度,货物吞吐量的多少主要来自于腹地的覆盖范围。通过对港口腹地的研究,运用合适的划分方法,港口运营方将更清晰地了解自身的竞争力水平,从而有针对性地制定发展策略,使各港口得到良好健康地发展。

二、研究综述

(一)国外研究现状

国外港口贸易的发展起步较早,高兹(E.A.Kautu)于1934年发表了《海港区位理论》,把港口与腹地联系起来,认为港口最优区位与良好的腹地支撑是密不可分的。[4]到了20纪50年代,巴顿等人发现港口所在区域位置对港口的自身形成以及后续的发展都有重要影响。[5-8]到了60年代,学者们对港口腹地的依存关系有了更高的认识,认为港口发展与区域的经济是互相依存的,港口建设应成为经济建设的重心。[5]到70年代,全球贸易开始出现集装箱运输,港口与内陆城市之间的进口出贸易更加频繁,学者们开始从区域的角度研究港口之间对腹地的的竞争关系,在这一时期,腹地竞争由早期的内陆转身海上,海向腹地的竞争开始兴起。[7]此外,这一时期的学者们还对港口自身的可达程度,交通网络的连通程度,劳动力成本等进行了分析。[9-10]到80年代以后,随着经济一体化的形成,港口之间的频繁贸易为港口提供了大量货源,快速地促进了航运技术的发展。海乌斯(Hayuth)、斯莱克(Slack)等人认为,在经济和技术的推动下,“旱港”开始出现,腹地开始以多样化形势呈现,港口腹地的隶属关系也逐渐变得复杂,传统腹地的概念受到冲击。[11-13]直到21世纪,港口与经济腹地的关系划分研究也从未间断过。

(二)国内研究综述

我国东部沿海拥有众多港口,但港口的发展起步较晚,直到上个世纪80年代后,随着对外贸易的提升以及国民经济与全球经济的接轨,大量的专家和学者们开始对港口腹地的关系做研究。许继琴以宁波港为对象,探讨了港口与城市发展之间的互动关系,认为港口是城市发展最重要的动力;[14]吴松弟主要研究了我国开埠以来,港口城市与其经济腹地的双向联动关系,并认为中国区域现代化受这种关系的影响;[15]黎鹏等人认为港口腹地系统的形成受到当地的资源、人口、科技等六方面因素的影响;[16]郎宇系统地研究了有关港口与腹地发展的动力机制、演化规律等问题;[17]后来,古继宝等人总结了港口空间的发展模式并认为港口经济区与全球化、科技进步、港口城市之间有依赖关系。[18]

此外,这期间很多学者在以上研究的基础上提出了很多界定港口与腹地之间范围的方法。张晋等引用地理信息系统的方法模拟了环渤海湾港口群覆盖的经济腹地的范围;[19]刘力等引用重力模型的方法,对图们江港口群的腹地划分作了研究;[20]董洁霜等以区位商为基础,对上海、宁波两地港口的腹地范围进行了划分;[21]王杰等把地理学中的圈层法和点轴法引入到港口腹地范围的划分,并与传统方法进行了对比;[22]甘国辉等建立空间经济模型,定量分析了影响腹地范围的各种因素之间的相互关系;[23]许云飞采用图论的方法,引用O-D对的方式建立了港口的内陆腹地范围的计算方法,并对山东省港口吞吐量做了实证分析;[24]杨家其和刘欣则提出模糊综合评价法与引力模型相结合的方法,能更有效的确定港口的有效腹地范围。[25-26]冯社苗探讨了前人对港口腹地划分方法的局限性,引入蚁群智能算法并做了实证分析以证明其方法的有效性;[27]计明军和圆茂英认为单个港口的结构和布局优化已经不能满足港口群系统的整体性和动态要求,提出了在动态腹地条件下,构建以区域港口群总运输成本为上层优化目标,以个体港口的经济效益为下层目标的双层规划模型以满足区域港口群的整体性和动态性要求;[28]李振福、苑庆庆等在考虑到港口及腹地地区综合影响因素的基础上,综合城市腹地划分的断裂点模型和电子云模型,建立了断-电模型,进一步较准确地划分了港口的腹地范围。[29]

(三)港口腹地隶属关系划分的主要方法及比较

在港口腹地的范围界定上,国内很多研究者提出了不同种类的方法,从各个方法的参照标准来看,主要分为经验判别法、实证分析法和数理分析法三大类。每一类下有数种方法,如图1所示。

图1 港口-腹地范围界定的主要方法

1. 经验判别法

人们根据实际情形,凭借以往的经验和直觉,定性地划分港口的腹地范围的方法称为经验判别法。这种方法一般以行政区化、地理空间、交通路线等角度作为划分标准。

①行政区划法和经济区划法

按照国家行政的标准区划,把港口实际所在行政区域作为腹地的划分方法称为行政区划法; 以港口所在经济区域范围大小来衡量腹地的方法称为经济区划法。我国在计划经济时代,确定港口的腹地区域主要是行政区划,比如上海港的腹地范围主要是杭州、苏州等周边城市; 深圳港的腹地是深圳、广州及其他有货物通往的周边城市。[26]

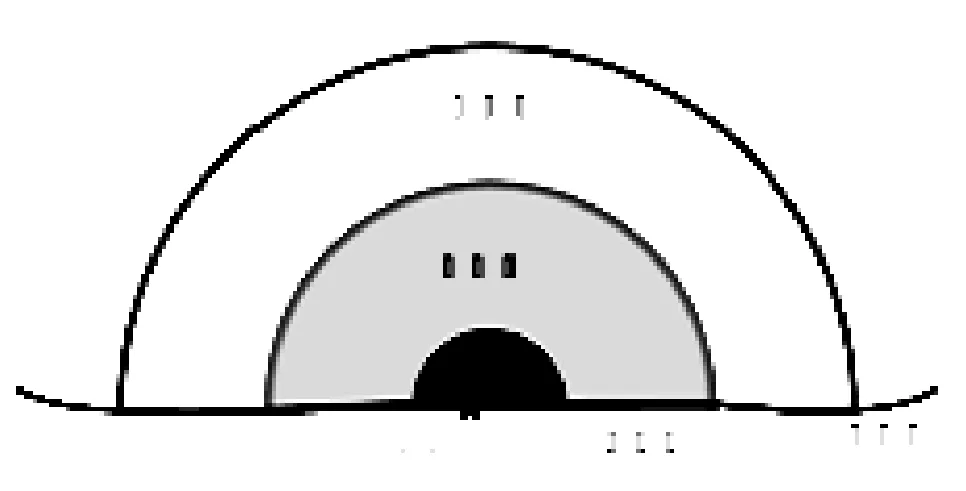

②圈层法

图2 圈层结构示意图

港口与腹地是互补互利的有机整体,港口对经济腹地着吸引作用,反过来,腹地对港口提供货物喂给,但这种关系会受地理距离的限制,离港口越近的区域,吸引作用越强,形成以港口为圆心,吸引区域逐渐向外围扩散的圈层结构。其中内圈层以临港工业为主要体现,外圈层则表示港口辐射较弱的间接腹地。圈层法示意图如图2所示。

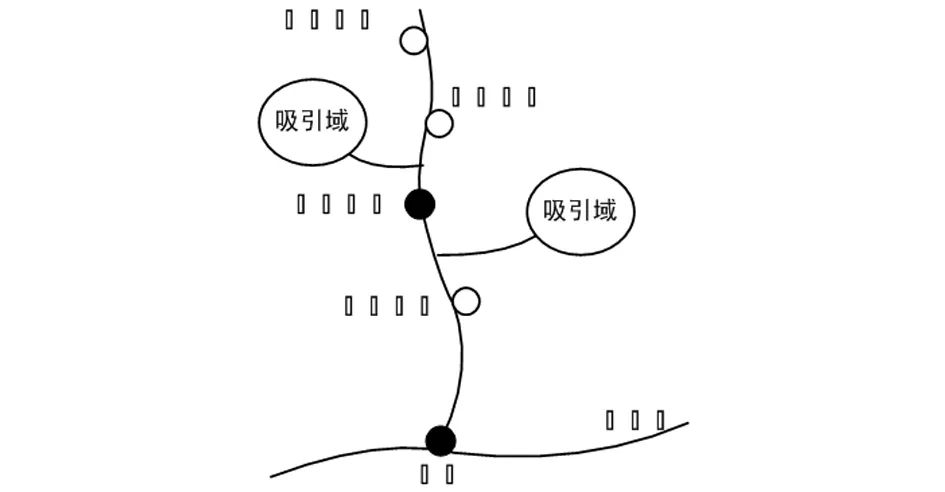

③点轴结构划分法

腹地与交通设施是密切相关的,随着腹地发达水平的提升,配套的基础设施也不断被完善。研究发现,目前港口与货源地之间多以交通设施为主线,若干重点城市分布在轴线上,轴线周边再设置多个喂给城市,形成交通经济带,见图3所示。这样不仅实现运输资源的共享,还能带动港口-腹地经济带的进一步发展。[22]以武汉-深圳运输通道为主轴的经济带是我国南北走向最后成熟交通经济带,以京广铁路和京珠高速公路为主线,沿线覆盖鄂、湘、赣、粤四省的经济区域,核心城市主要包括武汉、长沙、株洲、广州等城市,该线还与浙赣—湘黔—贵昆铁路线及多条支线交汇。广东省的轻工制造业、两湖境内的矿业、株洲长沙境内的重型制造业成为该通道内的主要支柱产业。

图3 港口与腹地间的点轴结构示意图

①总结

行政区划法和经济区划法这两种划分方法可以相对容易的确定腹地范围,对于经济处于较低水平的国家或地区比较适用。但这种方法的缺点是对腹地范围的界定非常模糊,科学性较差,既不能体现港口对货源地的发展产生的效用,也无法衡量货源地对港口的具体贡献,将不利于港口的定位与健康发展。圈层法和点轴结构划分法这两种方法的思想比较接近,圈层法是以港口的为中心,划分港口覆盖腹地的范围; 而点轴法以交通枢纽为中心,确定港口的带状范围。二者的比较可概括为以下几点: 首先,圈层法和点轴法都对港口的直接腹地作了细分,规避了传统划分方法对腹地的单一无差别对待; 其次,圈层法注重于面的研究,点轴法则注重于点和轴,即圈层主要是以港口为中心,向外围扩散,而点轴法以主要核心城市为主线呈带状分布; 再者,两种方法有不同的适用范围,圈层法适用于城市群密集的港口区域,如长三角港口城市群,而点轴法适用于交通通道发达的独立港,如以大连港为主要进出口通道的“哈(尔滨)大(连)”交通沿线城市带。

经验判别法从根本上讲,是基于前人的经验,对早期的港口腹地在宏观上的一类划分方法的总结,具有简单实用、表述直观等特点。缺点是港口的腹地范围没有给出清晰的界线,仅是宏观描述,因此在实际的港口自身定位和规划研究中不能发挥理想的作用。

2. 实证分析法

这种方法是通过对港口货流量的数据进行综合分析,考查各个经济腹地到港口货物量的相对量,以界定港口的腹地范围。此类方法有区位商法和隶属度法等。

②区位商法

区位商是一种较普遍的集群识别工具,可用于定量分析产业在某一特定范围内的集中程度,可用于衡量对腹地范围吸引的大小程度。有关腹地与港口的区位商表达式如下:

式中:LPij为港口的腹地区位商;xij表示腹地第j区内任一目标区域在港口i内转运的货物量;hij表示腹地第j区在港口i内转运的货物量; ∑ihij表示腹地第j区的货物流量; ∑jhij表示腹地经过港口i内转运的货物总量; ∑i∑jhij表示腹地总货物量。若LPij大于1,表示第j区的货物量主要经过港口转运出港。LPij值越大,则表明第j地区受港口i的影响也越大。[30]这种方法也可以延伸到评价N个港口对同一腹地的区位商,可以用来衡量多个港口在同一货源地竞争状况。[31]1-10

隶属度法

隶属度法是计算腹地与某港口的贸易额占该腹地的贸易总额的百分比来衡量港口与腹地的密切程度(R),表达式如下:

R=Ti/T(0≤R≤1)

其中R为隶属度;Ti为腹地与港口之间的进出口贸易额;T为该腹地的贸易总额。R越大,表明腹地与港口的贸易往来越频繁。按R水平的高低,港口城市的腹地又可分为紧密腹地、竞争腹地和边缘腹地三种。[32]368-370

③总结

实证分析法确定城市腹地关键在于如何选择最合适的评价指标。不管是区位商法还是隶属度法,都是通过考察某项经济指标(如货流量、集装箱吞吐量、贸易总额)来判断该经济区域与港口之间的隶属关系。对于不同区域,指标的适用性范围会有所不同,不同城市在不同的发展时期,各指标的适用范围都有可能发生改变; 另外,考虑单一因素来划分港口腹地隶属关系已经不能说明实际情形; 此外,港口腹地的隶属关系的划分方法对经济区域范围的要求需要细化到更小的颗粒度,但这方面的数据来源少,获取难度也较大。

3. 数理分析法

这种方法是通过建立数学模型的方式研究港口腹地的范围界定问题。按划分原则的不同可分为两类: 一是求解一个目标区域,确保该区域内任意一个地点的货物通过该港口进出口的成本最低。另一种是在相关假设的情况下,建立数学模型并引入综合性的统计指标进行求解,再把计算的范围在地图上标识出来就能确定腹地的覆盖范围。

①基于数学分析的方法

a. 图表法

图表法是用平均划分的思想界定腹地范围,代表性的方法主要有两种,一是平分角法,这种方法是以夹角等分的方式把交通线两侧的区域等距离分开,两侧的闭合多边形区域即为该交通线的腹地范围。示意图见图4。另一种方法是垂直线法,是在平分角法的基础上,考虑与港口或中转站之间的距离,画出连接线的垂直平分线,形成的多边形区域则为这条交通干线的腹地范围。示意图见图5。

图4 平分角法划分腹地范围

图5 垂直线法划分腹地范围

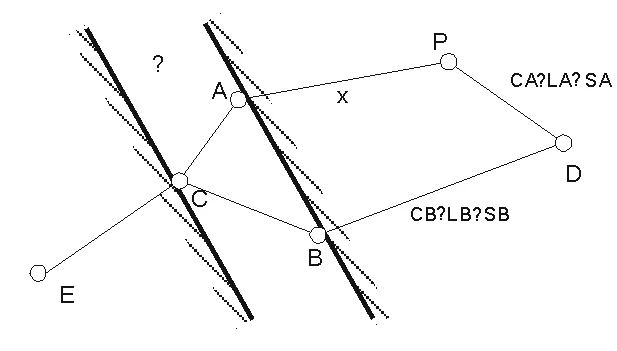

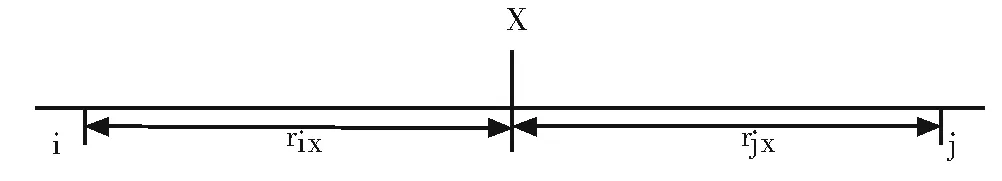

b. 分析法

分析法是确定分界点的位置以达到总费用最低的目标,连接起各个分界点即为该港口的腹地范围。示意图见图6。其中A,B均为出口港,C为进口港,D为内陆城市,E为收货城市,AD段内吨公里费用为CA,BD段内吨公里费用为CB;LA和分别为AD、BD间的距离;SA(km/d) ,SB(km/d)分别为AD和AD段的运输速度,FA、FB、FC分别为A、B、C三个港口的单位吨总费用,FD为在城市D中转产生的单吨费用。设AP=x,AC、BC的航班密度为U1,U2;T1,T2,C1,C2为两段航线运输时间和费用; 若货物的价值为M,且货物在途一天的时间成本为M的万分之一,设E1和E2为时间的函数,表示跟时间有关的费用。则在P点处,单位吨货物通过港口的费用为:

F1=x×CA+FA+FC+C1+E1

在P点的单位吨货物通过B港口的费用为:

F2=(LA-x)×CA+LB×CB+FD+FB+C2+E2

通过对F1与F2的作差值,来确定港口A和港口B的腹地范围,如果F1-F2<0,则认为途经港A是较经济的,在AP段小于x值的区域内,则认为则认为P点选择从A港口进出口货物的效益是大于选择B港的,反之亦然; 若F1=F2,则认为两个港口对P点的吸引力相当,港口A在未来发展中,可通过降低运输费用或入港停靠费用等措施来扩大腹地范围。对于多港口的情况,这种方法也可以适用。[28]

图6 分析法划分港口腹地示意

图7 蚁群算法划分港口腹地范围示意图

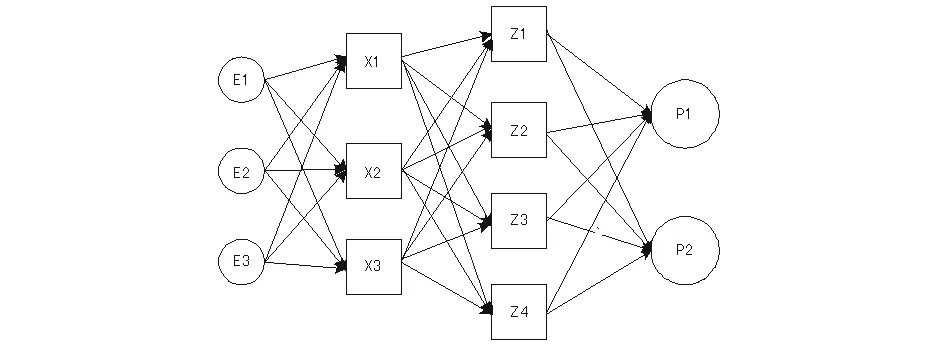

c. 蚁群算法

冯社苗[27]在2008年根据蚁群算法的思想,对港口腹地的隶属关系提出了一种对内陆城市最佳出海运输通道选择优化的计算方法。假设E1,E2,E3为三个货源地,这三个城市的产品出口需要途经节点X1,X2,X3中的任意一个和枢纽城市Z1,Z2,Z3,Z4中的任意一个中转到港口P1,P2完成出港。如图7,这些中转城市和交通干线构成了港口腹地之间的交通网络。设运输干线上有n个城市带,城市带内的城市用eij表示,城市的数量用mi表示,peij={teij,seij是在城市eij产生的各项成本指标集合,teij为时间成本,seij为换装成本;peij={teij,seij}为从一个城市到达下一个相邻城市带的城市epq的运输成本,其中i,p=1, 2, …, ;j=1, 2, …,mi;q=1, 2, …,mp。C,T,S分别表示从内陆城市到港口总运输成本、总时间成本以及总换装成本。这个问题要解决的目标是选择一组节点城市F={f1,f2, …,fn〗 使得minC,minT,minS采用如下函数作为优化目标:

minZ=W1C+W2T+W2S

式中:Wk(k=1, 2, 3)为权重,且W1+W2+W3=1。

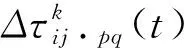

蚂蚁从一个城市转移到下一个城市过程中,以一定的概率选择每一个可行的点。第k只蚂蚁在第eij个城市选择下一个城市epq的概率为:

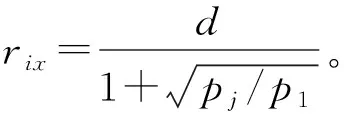

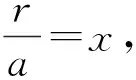

其中:τij·pq表示蚂蚁从城市eij到相邻城市带节点epq的路线上的信息量,τij·pq∈(τmin,τmax);ηij·pq表示从节点eij到达相邻城市带节点epq的运输线路上的启发信息,用于反映蚂蚁从节点eij转移到节点epq的期望程度,α表示信息启发式因子,β表示期望启发式因子。

蚂蚁k根据以上规则沿着不同的城市爬行直到寻找到港口城市,它的爬行路线是源问题解集中一个子方案。根据此方案,蚂蚁更新爬行路线,就可以累积计算蚂蚁k爬行路线的综合成本。在蚁群系统中假设只有全局最优的蚂蚁才有资格进行全局更新。当m只蚂蚁都完成爬行之后,找出成本最小的那只蚂蚁,记录的线上的息素浓度并做全局更新。规则如下:

Q为信息素强度;Ck为蚂蚁k形成的货物运输路线; Z(Ck)为目标函数。

d. 总结

图表法较为简单,只要确定港口与腹地之间的交通线即可确定腹地范围。但这是一种非常机械的划分方法,仅仅考虑运输距离,而没有考虑到地理因素对运输的影响,也了忽略了区域经济水平、运输成本等因素的影响,因此,这种方法只能用于辅助估计腹地范围[28]。分析法考虑了众多因素,包括时间、费用、距离、运输速度、航线密度等,建立了线性数学式,以求得成本最小化。这种方法直观明了,可以有效地划分港口腹地的范围,成为中小型企业最常用的方法之一。但在现实生活中,E1、E2这两个与时间有关的费用很难界定,时间与费用之间的由于考虑多因素的影响,较难确定二者之间的权重值。这种方法为通过计算机仿真研究港口腹地的划分方法提供了依据。蚁群算法是从众多可行方案中逐步优化,找到最优解。这种方法能避免人为因素的干扰,具有客观性,在考虑了众多有关因素后建立的模型,能有效根据运输路线的最优解作客观决策。缺点是考虑的变量过多,对海量数据处理需要计算机等工具的协助,此外,各参数需要设置合理水平,如果设置不当,将可能导致得不到全局最优解。

①基于数学模型的划分方法

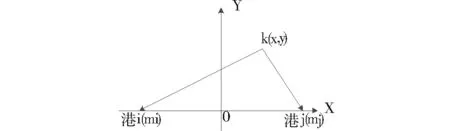

a. 牛顿引力模型法

图8 港口腹地吸引范围计算示意图

b. 断裂点公式法

1949年,康维斯(P.N.Converse)在对“零售引力规律”加以研究时,认为当两个城市对某一个地点的吸引力达到平衡时,这一点就是空间上的断裂点(breakingpoint)。如图9所示,在x点上,两个港口城市对这点的吸引力相同。[33]

图9 城市对线性市场的分割

c. 威尔逊模型法

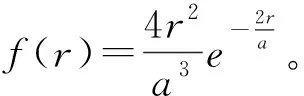

1970年数学家证明二维空间上不存在牛顿势,威尔逊开始从数理统计的角度研究,完善了威尔逊模型[33]。在威尔逊模型中,港口k对区域j的货物吸引力可表示如下:

Tkj=KOjPkexp(-βRjk)

其中:Tkj为港口k对城市j的吸引力,Oj为城市j的货物总量,Pk为港口k的吸收总量,Rjk为城市j与港口k间的距离,β为衰减因子,用于衡量港口影响力的衰减速度,exp(-βRjk)为港口k与城市j的相互作用力。K为系数,在大多数研究中,经常令K=1。威尔逊模型又可表示为:Tkj=αPk=Pkexp(-βRjk);θ=Pkexp(-βRjk)。

d. 断-电模型

e. 总结

牛顿引力模型法和断裂点公式法这两种方法的基本思想是一致的,都是考虑的两个(或多个)港口对腹地的吸引力范围,求得港口i与港口j之间的临界点位置,把所有的临界点连接起来,即可确定腹地范围。但是这类方法通常情况下是以货流量或贸易总量做吸引力的主体,两港口中间模糊地带不容易界定,同时忽略了交通状况对腹地范围的影响,因此这种方法推算出的腹地范围有失准确性。威尔逊模型在牛顿引力模型的基础上,克服了牛顿模型只考虑单一因素的缺陷,综合了货物总量、距离、港口对腹地资源吸引力能力衰减因子等多种因素,建立起来了一个较精确的模型,该方法比牛顿引力模型划分法更加科学、准确。

断-电模型近年有关学者提出来一种新模型,通过计算概率密度得到港口从腹地吸引来的实际货运量,再通过断裂点公式精确计算出港口对腹地和非腹地的断裂点,划分断裂区域。这种方法综合考虑了多种因素对港口腹地隶属关系的影响,与其他方法相比,能进一步准确划分港口的腹地区域,但在实际应用中,运用断-电模型计算电子云分层时采取的方法和计算断裂点时因素选择的问题都没有详实的参考标准。

三、港口腹地隶属关系界定方法的研究方向

本文对腹地的港口隶属关系做了详细的整理,对港口腹地隶属关系的划分方法发展历程进行了归纳。国内外的研究不仅有理论、还有实证; 既有定性分析也有定量分析,同时结合了经济学、地理学、交通学等多个学科,对全球范围内港口发展具有很大的促进作用。港口腹地的隶属关系的发展从单一的行政划分、经济划分等宏观研究发展为考虑单个因素的港口腹地范围的划分方法。但随着区域经济的发展和运输模式的多样化,部分因素被弱化,同时也使部分因素被强化,传统的界定方法已经不能适应经济发展给港口腹地带来的新变化,对界定方法要求越来越高,也越来越迫切。基于对相关文献的综述和作者对该领域的理解,对未来的研究热点和方向予以展望:

探讨疏运网络对港口与腹地间隶属关系的影响将成为发展的必然: 随着时间的推移,港口与腹地间的联系从单一模式发展到多种模式(公路运输、内河水运或铁路运输)共存、从单一通道发展到疏运网络(公路运输网络、水运网络和铁路网络),基于圈层和点轴原理的各种港口与腹地隶属关系的研究方法基本上已经不再适用。所以,对由多种运输模式组成的疏运网络对港口与腹地隶属关系的影响分析将成为该领域的研究热点之一。

复杂网络理论在港口与腹地关系研究中的作用有待发挥: 无论是宏观的国际区域网络系统还是微观的港口群系统和疏运网络系统等都是复杂网络系统,而物理学和社会学研究的最新成果——复杂网络理论和方法在港口和腹地关系的研究中仍然没有得到普遍运用。

从港口与腹地静态隶属关系到动态隶属关系的研究有待开展: 公路网络、水运网络和铁路网络对腹地的网格化在客观上造成了腹地货物港口隶属关系不确定性的增加,而交通路况信息的实时反馈以及货车司机行为决策能力的发挥,均要求对港口与腹地关系的研究从静态走向动态,并能够融入行为决策的最新研究成果和方法。

计算机仿真分析将成为港口与腹地关系研究从理论走向实践的有效途径: 物流系统规模和结构复杂性的日益增加,使得基于定性分析和传统解析分析方法与实践脱轨的弱点变得越来越突出,基于各种软件系统平台的计算机建模、优化和仿真方法将成为建立港口与腹地关系理论研究与实践探索间有效途径。

参考文献:

[1] 北京正点国际投资咨询有限公司. 2011-2015年中国海运行业投资分析及前景预测报告[EB/OL]. (2011-06-01) [2011-12-15] http: //www.ocn.com.cn/reports/ 2006100haiyun.html.

[2] 王爱虎. 国际物流管理[M]. 北京: 清华大学出版社,2009.

[3] 百度百科. 隶属关系的定义[EB/OL]. (2011-06-10) [2011-12-15] http: //baike. baidu. com/view/2094509. htm.

[4] 赵林. 港口与腹地关系研究——以大连港和其腹地为例[D]. 东北财经大学公共管理学院,2004.

[5] D J Patton. General cargo hinterland of New York,Philadelphis,Baltimore and New Orleans [J] . Annals of the Association of American Geographers,1958,48(4): 436-455.

[6] H M Mayer. The port of Chicago and the St. Lawrence Seaway [J]. Development of Geography Research Papers,1957,49(1): 30-34.

[7] G Weigend. Some elements in the study of port geography[J]. Geographical Review,1958 ,48(4): 185-200.

[8] FYV Morgan. Ports and harbors. London: Hutchison Press [M ]. London: Hutchison Press,1958.

[9] J Kenyon. Elements in interport competition in the United States[J]. Economic Geography,1970,46(6). 1-24.

[10] H M Mayer. Current trends in Great Lakes shipping [J]. Geo Journal,1978(2): 117-122.

[11] BS Hoyle,D Hilling. Seaport System and Spatial Change,Technology,Industry and Development Strategies[M]. New Jersey: John Wiley & Sons Ltd. 1984.

[12] Y Hayuth. Rationalization and Concentrations of U. S. Container port system[J]. The professional Geographer,1988,10(3): 279-288.

[13] Slack B. Intermodal transportation in North America and the development of inland load centers [J]. Professional Geographer,1990,42 (1),72-83.

[14] 许继琴. 港口城市成长的理论与实证探讨[J]. 地域研究与开发,1997(4): 12-15.

[15] 吴松弟. 港口—腹地与中国现代化的空间进程[J]. 河北学刊,2004,24(3): 160-167.

[16] 黎鹏,张洪波. 论港口—腹地经济地域系统客观存在性及其形成发展的主要影响因素[J]. 长春师范学院学报,2004(4): 79-83.

[17] 郎宇,黎鹏. 论港口与腹地经济一体化的几个理论问题[J]. 经济地理,2005,25(6). 767-770.

[18] 古继宝,张军. 关于港口经济区空间发展几个问题的认识[J]. 价值工程,2006(6): 6-8.

[19] 张晋,王劲峰. 中国大渤海圈沿岸港口外向型经济腹地的划分模拟[J]. 地理研究,1990,9(2): 113-120.

[20] 刘力,丁四保. 图们江地区港口腹地变化趋势研究[J]. 经济地理,1999,19(1): 85-88.

[21] 董洁霜,范炳全. 区位商法在港口腹地分析中的运用[J]. 上海海运学院学报,2002,23(3): 50-53.

[22] 王杰,杨赞,陆春峰. 港口腹地划分的两种新方法探讨—以大连国际航运中心为例[J]. 中国航海,2005,64(3): 57-61.

[23] 甘国辉,王健. 腹地空间经济模型在港口服务潜力评估中的应用—以大连港为例[J]. 中国科学院研究生院学报,2005,22(3): 364-369.

[24] 许云飞. 山东省港口经济腹地计算方法的研究[J]. 山东交通学院学报,2003,11(1): 39-42.

[25] 杨家其. 基于模糊综合评判的现代港口腹地划分引力模型[J]. 交通运输工程学报,2002,2(2): 123-126.

[26] 刘欣. 港口腹地划分问题研究[D]. 上海: 上海海事大学交通运输学院,2006.

[27] 冯杜苗. 基于蚁群算法的港口间接腹地划分模型[J]. 水运工程,2009(5):47-50.

[28] 计明军,贺茂英. 基于双层规划的动态腹地二级港口物流网络优化[J]. 交通运输系统工程与信息,2010,10(6): 89-94.

[29] 李振福,苑庆庆,闵德权. 港口腹地划分的断-电模型研究[J]. 水运工程,2010,45(2): 71-76.

[30] 郎孔山. 港口腹地范围界定方法应用研究[D]. 辽宁: 大连海事大学交通运输管理学院,2008.

[31] 王铮,邓悦,葛昭攀等. 理论经济地理学[M]. 北京: 科学出版社,2002.

[32] 复旦大学历史地理研究中心. 港口—腹地和中国现代化进程[M]. 济南: 齐鲁书社,2005.

[33] 王杰. 基于牛顿模型的港口腹地划分研究[D]. 大连: 大连海事大学交通运输管理学院,2010.