反语言与反语言族群

2013-09-01吴海彬

吴海彬

(广东工程职业技术学院,广东 广州 510520)

反语言(anti-language)是社会方言的极端形式,是由处于社会边缘地位和不稳定地位的次文化及其群体滋生出来的,因为这些群体的主要行为是游离于法律之外的,或者有意识地规避主流社会的权力控制。在通常情况下,这类次文化或反社会(anti-society)族群与主流社会存在敌对的关系,对局外人产生怀疑感,因此,反语言致力于构建不同于主流社会的社会结构和社会身份,以维护自身的利益。这种反制模式要么是被动互利共生的(passive symbiosis),要么是主动敌对的(active hostility)。1976年,M.A.K.Halliday在 AMERICAN ANTHROPOLOGIST杂志上发表题为Anti-languages一文,首次明确提出“反语言”这一概念,它是反社会(anti-society)产生的一种特殊的语言形式。他在文献资料中对反语言包括英国伊丽莎白时期的流浪汉语言(pelting speech)、波兰监狱中囚犯使用的语言(grypserka)和孟加拉的黑帮语言等进行了研究。[1]后来国外相续出现了对儿童的秘密语言(children secret languages)[2]、早 期 英 格 兰 的 罪 犯 黑 话 (criminal cant)[3]和库姆兰希伯来语(Qumran Hebrew)[4]的反语言研究分析。反语言是对现实的处理,是构建出有意义的反社会的一种装置。反社会生成反语言,反语言构筑反社会。近年来,国内学者也进行了有关反语言的研究,如2010年丁建新教授的《作为社会符号的“反语言”——“边缘话语与社会”系列研究之一》[5],2010年李战子教授等的《反语言、词汇语法与网络语言》[6]等。当反语言刚出现的时候,很难将其与语言区分开来的,如个体的精神疾病在发病初期是很难与所谓“正常”的表现区分。要想进一步研究其社会语义,我们还得借助社会病理语言学的研究。反语言研究的重点之一是揭示语言与权力和社会结构之间的深层关系。

一、反语言的语言特征

反语言是意识转换强有力的工具,其研究需要大量的语言实例,而早期记录反语言的素材大多来自于“海外奇谈”。我们对有限的例子进行分析,发现反语言的语言特征是相当明显的:否定投射、重新归类、重新词汇化和过渡词汇化。

(一)否定投射

诗歌是世界上最古老和最基本的文学表现形式,是一种阐述心灵的文学体裁。它可以被认为是世界的影像,可以构建超越现实的世界。诗人用自有的形式描绘其反世界,建筑其思想得以寄居的边缘社会,诗人笔下勾勒的是其独特的领地。我国唐代诗人李白的诗词充满对现实的荒唐和生存的不协调感,借古讽今,表现出强烈的抗争精神。如《古风》中“抱玉入楚国”的卞和,向三个楚王献玉而“良宝终见弃”的“弃”,投射出诗人对统治者的不识良才使贤能沉沦草野的愤怒,是对现实的强烈不满。《行路难》中“君不见淮阴市井笑韩信……君不见,昔时燕家重郭隗……”连续两个“君不见”投射出士人实现人生抱负的社会已成过去。这些否定表述都直接投射出诗人社会现实的不满,是试图构筑理想领地的方式。“否定”是构成反社会的最直接形式,它直接否认或转换对现实的叙述。在英语中常见的完全否定形式有 not,none,no,nothing(ness),还有前缀 un-。部分否定的有 scarce,light等等。另外一种比较隐晦的否定形式是时态系统(system of tenses)。如 Were I a man,that I were one,/I needs must know.这是一个表示假设的形式,表示一种不能实现的可能性。If I were a man…but I'm not.这一类表示微小可能性的用词隐含着一股否定的力量。

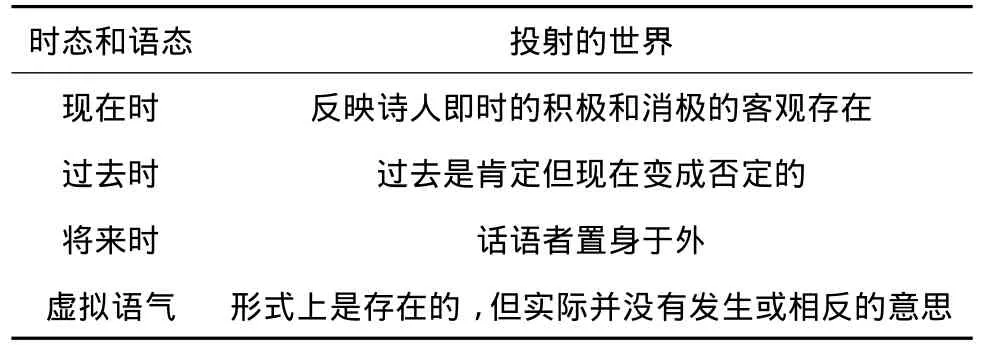

同样的规则也见于其他的时态。在一般过去时中,'love wrought new alchemy or oft did/to be two chaosses'形式上是对过去的一种肯定,同时这种对过去的肯定与现在的情况形成了对照,爱对于诗人来说并不美好,他的爱人已离他而去,不能相依,一切都在混沌中。因此,在这里一般过去时揭示的是一种“一切不再”之意,将来时和祈使句同样具有相似的隐含意思,只有现在时表示的是现存状态。因此,时态能投射出四种世界(见表1):

表1 时态和语态投射的四种世界

(二)重新归类

在诗歌里,存在着另外一种不显眼的否定形式。在 A NOCTURNAL UPON ST.LUCY'S DAY,BEING THE SHORTEST DAY.中,day是一个肯定的单词,night是否定的;类似的还有life and death,laugh and cry,full and empty,summer and winter,all and nothing等等。在这首诗歌中,诗人Donne意识到这种潜在的界线,但是在其字里行间中却表达一种公然反抗的态度。Day's(midnight)的midnight被删去,是对一般人常识的反制。Midnight又怎么会是day的呢?诗人这种自相矛盾的观点尝试去把事物再分类,把day归类到night中去。诗歌中的life也经历了类似的“重新归类”(reclassification)的过程。在诗中,life不仅仅shrunk(萎缩和枯竭),它是走向dead(死亡),事物一步一步走向其反面。Donne把约定俗成的分类尝试再划为肯定的和否定的意思进行重新分类,因此,否定意义的词向肯定意义的靠拢。如,night→day,death→life,nothing→everything这是反语言中最常用的装置。再如Hell's angles,你可以赋予hell以肯定之意,而同时angles也可以贴上否定的标签了。

“重新归类”的过程实际上是母语的自我否定,具有内驱力。人类被降格为非人类,有生命的被降格为没生命的(见图1)。

图1 “重新归类”装置

(三)重新词汇化

另外,反语言主要产生于“重新词汇化”(relexicalization)的过程,实际上就是Halliday所说的“旧词换新貌”(new words for old)。[1]母语的语法规则被保留下来,但其独特的词汇被发展起来了。越是处于次文化的中心,这一类的词汇就越多,而且这样更有助于次文化族群有效地隐匿于主流社会之中。例如,在流浪汉语言的叙述中,描述流浪汉群体的术语就多达20种,rogue,wild rogue,prigger of prancers(horse thief),counterfeit crank,bawdy basket等。同样,在加尔各答地下语言中就有超过40个词语是用来代表警察的,有不止20个表示炸弹。

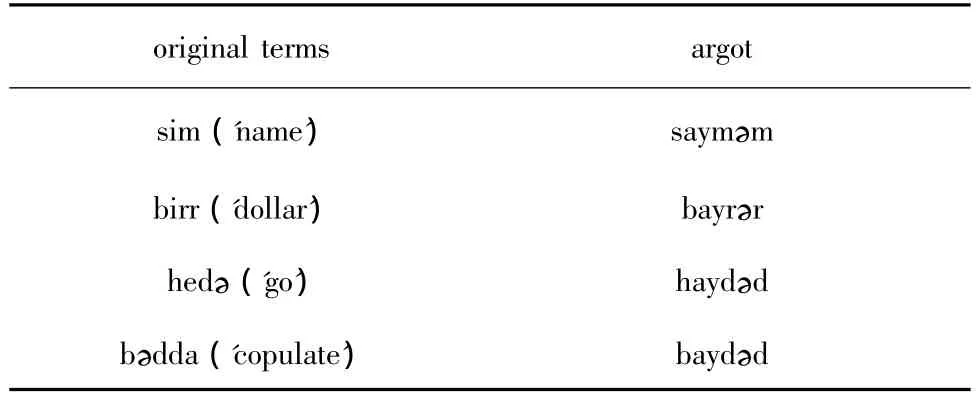

在反语言里,词汇的繁殖是永不停息的,不断地从母语中吸取养分,但是,这种词汇却很难被记录下来,因为他们很快就退出舞台。但是,在“重新词汇化”(relexicalization)的过程中,一些非常简单的策略出现了。在亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚首都),酒吧女所使用的行话就有这样一些策略:该词的第一个元音统一用/ay/代替,而最后一个辅音后加/?/,并重复辅音(见表2)。[7]

表2 酒吧女使用的部分行话与原词汇对照

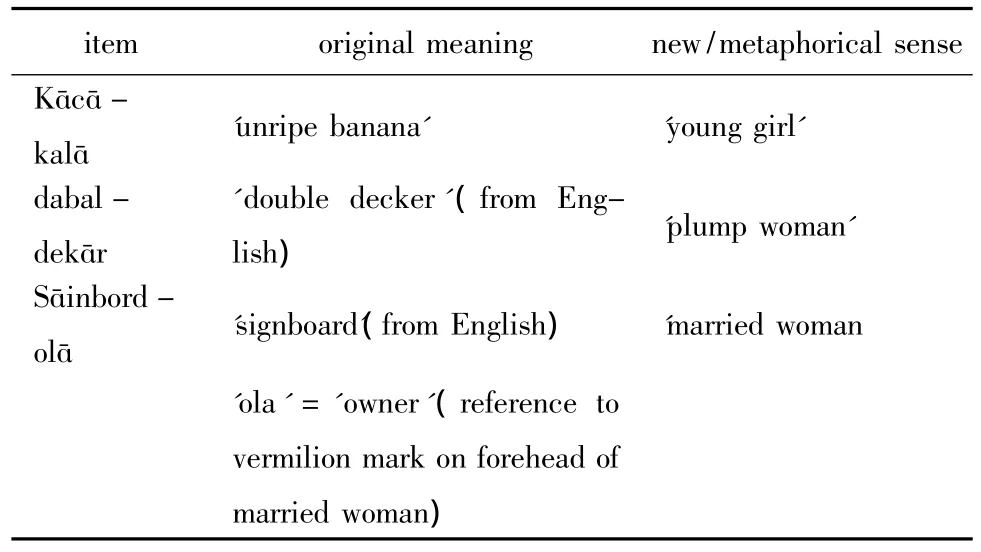

隐喻(metaphor)和借用(borrowing)也是反语言繁殖的途径,从加尔各答地下语言的实例可见一斑(见表3)。[8]

表3 加尔各答地下语言实例

当然,某些新的词汇与母语的原词汇是一致的,并可以互换的。但在某种程度上,词汇的演变和主要领域术语的繁殖,使反语言在意思上与母语更易于区别开来。在“重新词汇化”的过程中,要么新的意义用旧词来表达,要么旧的意义换上了新的表达。在此过程中,语法相同,词汇不同。

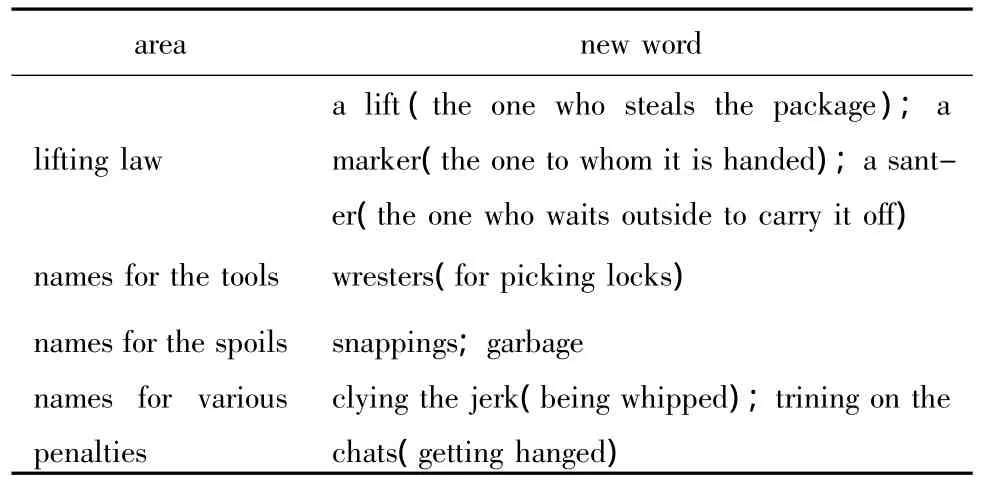

这种不同只是在某些特定的领域,特别是在次文化活动的中心,与主流社会激烈对抗。“重新词汇化”的现象常见于犯罪行为、受害人种类、作案工具、警察、司法和刑法机构等。流浪汉群体为了掩饰其恶行就发展出高度复杂的名称(见表4):[8]

表4 流浪汉群体发展出来的部分词汇

(四)过度词汇化

以上讨论的特征相似于行话或黑话(argot),这些本身是一个特殊语域里面的技术和半技术特征。他们之所以被称为是反语言是因为它们跟罪犯的反文化活动联系在一起,这是反语言与母语之间的依附关系,相当于生物之间的寄生关系。而这种寄生生物的另外一面就是自我繁殖,繁殖过度了,就产生“过度词汇化”(over-lexicalization)现象。这种现象可以通过校园里学生的俚语来解析,学生在不断追求独创性、生动活泼和幽默。在某些情况下,保密性(secrecy)也是关键因素。

Hip-hop是20多年前始于美国街头的一种黑人文化,也泛指rap(说唱乐),以在机械的节奏声的背景下,快速地诉说一连串押韵的诗句为特征。除了韵律和押韵这些独特的形式,说唱乐极大地从俚语演唱曲中吸取营养,具有强烈的黑人和城市方言的根基,以此构筑自己的地盘,并限制局外人的参与。由于乐手所使用词汇的不同特点,因此在网络和其他形式的媒介上就出现了几种类型的划分。这些划分具有一定的地区性,例如:美国的东海岸与西海岸、加州旧金山湾与纽约地区;甚至有些类型具有个人特点。音乐之魅力部分原因就在于它的地域性和次文化的专属性。看起来有点悖理,在获得广泛的欢迎和巨大的商业成功的同时,Hip-hop音乐通过其语言特点孕育了次文化群体的高特异性。

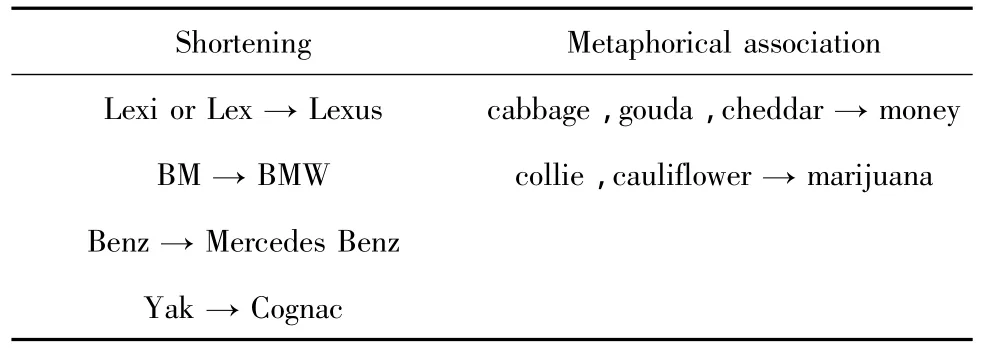

说唱乐的用字遣词具有变换和多样性,这与反语言的“过度词汇化”现象密不可分(见表5)。[9]

表5 说唱乐的用字遣词

在各主要领域的在这种“过度词汇化”的现象俯拾皆是,表示'guns'的词汇就有 biscuit,click -clack,chrome,niner,thumper,tray eight,tec niner,Thompson,strap,shotty 等等;表示'cars'词汇就有AC,AK,Beamer,BM,Benz,box chevvy,bucket,da mobie,Lex,Lexi,the nifty,the 50,SL,sagging deuce等等;表示'money'词汇就有 bank,cabbage,chalupas, cheddar, cream, feddie, gouda, grip,mail,paper,scrilla,scratch,scratch paper,snaps等等。Mallik就列举了girl的24个同义词,包含了所有可想像的含义。他还说,罪犯世界里的语言本质上是男性语言。[10]27

这些例子都体现了反语言的“过度词汇化”的现象。在某一特定领域,词汇表达形式的过度繁殖是现实的需要,现实需要细腻的区分。如shotty(shotgun)与 ninner(9 millimetre),tray eight(a.38 calibre hand gun),Thompson(sub-machine gun)都是不一样的,各自指具有不同性能的枪支。然而,有些术语的过度繁殖只是出于玩弄的需要。我们现实生活里究竟需要多少表示'money'的词汇呢?

以上述例子为代表的某些领域词汇的产生,往往需要一些策略:缩略(shortening)、隐喻(metaphor)(见表6)。[9]

表6 “过度词汇化”的策略

值得我们注意的是,次文化在试图寻找一种尤其重要的身份认同感,它尝试通过符号手段来表达对主流社会的不满和反制。说唱乐以其地区性和群体性暗语的特点衍生出来的表达形式是多种多样的。在酒吧和迪斯高的现场表演者中就普遍采用强烈的暗语表达形式,宣泄对主流社会的不满,构造属于自己的领地,同样也体现了反语言的特点。

除了以上涉及到的语言特征,反语言还有四个特点:

第一,反语言具有寄生性。其规则系统来自于母语;第二,反语言具有防御性。保卫其语言社区不为有争议现实的直接掌控。反语言不是思维语言,是逃避思维的语言,通过遁逃,反语言社区实现了对现实不满的反制;第三,反语言具有反抗性。其反抗是通过颠覆母语的分类系统表达;第四,反语言具有无法解释性。离开了反社会,反语言将无法理解。

二、反语言的隐喻性

社会与反社会之间存在着一种张力(tension),任意个体就在两者之间游走。牢狱外的犯罪次文化就存在于“第二生”和现实社会之间。Mallik发现使用Bengal这种下流社会语言的群体有三类:罪犯、准罪犯和学生;他们之间使用的语言从内容和表达方式来说具有很大的不同。“罪犯带有特殊的声调,学生和其他人以平常的语调说活”。语言与反语言具有连贯性(continuity),正如社会与反社会。他们之间的张力反映出的是一种隐喻变体(metaphorical variant)的关系,具有根本的符号学意义(semiotic),他们表示不同的社会结构,都是共同的社会系统下的组成部分。

反语言构建的是反现实(counter-reality),是一种社会结构和等级制度。它暗示着对于某些信息和知识的特殊概念,具有一定的保密性(保密性的来源:现实是秘密的,因此语言是秘密的);它暗示着社会意义都是对抗性的(价值观可以用其反价值来定义,就像镜中之世界(Looking-Glass World),看起来没什么不同,但物质特性却完全相反的这样一种存在)。Mallik从语音体系(phonology)和词汇形态学(morphology)为切入口举例分析Calcutta的下流社会语言,标准Bengali的隐喻变体。

在语音系统层面,构成隐喻变体的方式有:“音位变换”(metathesis)、“逆构法”(back formation)、“辅音变化”(consonantal change)、“音节插入”(syllabic insertion)、“鼻音化”(nasality)或“发送气音”(aspiration)等。

在词汇形态学层面,构成隐喻变体的方式有:“加后缀”(suffixing)、“复合”(compounding)、“简化”(simplifying)、“词类转换”(shift of word class)、“借词”(borrowing)等。[5]

除此之外,在语义学层面,语义变体是指那些在标准语言中没有语义对等形式的新形式。Halliday&Matthiessen和学者Ravelli提出,语法隐喻不是体现在词汇-语法层次上的表达同一意义的一个形式变体,而是体现在词汇-语法层次上的表达复合语义选择结果的一个形式兼意义的变体,正好体现了系统功能语法的基本原则,即选择就是意义。[11]

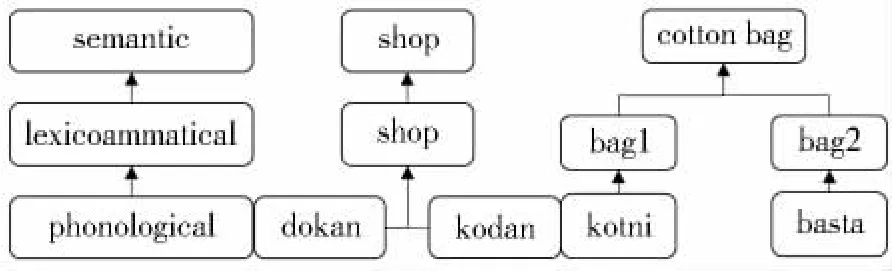

藏在变异背后的原则是复杂的,尽管Halliday曾借用 Labov的变异理论(theory of variants)[12]来解释以上反语言各个层次的隐喻化过程。Halliday在论述隐喻的含义时也明确指出:“传统上该术语仅用于指词汇转换,并被阐释为'同样的能指,不同的所指'……但我要讨论的是语法转换;我对语法转换的解释是'同样的所指,不同的能指'”。反语言的重新词汇化就是利用隐喻以多种方式构建不同“能指”的过程,在大部分情况下,我们可以把变异看成是“对某个元素的另类实现”。[5]例如,kodān 和dokān是同一单词shop的变体。同样,kotni和标准的Bengali都是cotton bag的变异(另类的词汇语法实现)。假如语义层级(semantic stratum)是语言系统中最高的层级,我们可以画出下面一幅关系图(见图2):[1]577

图2 反语言重新词汇化的关系图

不是所有的隐喻变体都能在标准Bengali语言中找到对应词汇。这并不意味着他们就不能被翻译成标准的Bengali语言,它们只是不作为语义系统的编码元素。

这些隐喻变体跟日常用语是否具有等值意义,或者说它们是否符合Labov所谓的变异就是“说同一件事情的另类方式”,这并不重要,真正重要的是这些变体具有隐喻性。反语言是语言的一种隐喻,隐喻性是反语言的常态。

据Levi-Strauss对隐喻与转喻(metonym)的区分,在社会结构和语言的实现上,反社会是对社会的转喻,是社会的一种延伸。[13]就社会结构和语言本身而言,反社会是社会的一种隐喻,这为我们研究反社会和反语现象提供了方法。

三、反语言族群的构建

按照麦克米兰人类学词典的解释,族群是指一群人或是自成一部分,或是从其他群体分离而成,他们与其他共存的、或交往的群体具有不同的特征,这些区分的特征可以是语言的、种族的和文化的。语言是族群认同与区分的要素和重要标志。反语言是“重新社会化”(resocialization)的载体,“重新社会化”的过程形成新的社会结构。它通过重构来创造了一个另类的现实。貌似可信(plausibility)的结构之存在为转换的实现提供了可能性。这种结构是有“意义的他者”传达给个体的,并利用它来构建强烈的身份认同。没有人以反语言为母语,它只是存在于重新社会化的语境中。宗教性的对话则不一样,它是以所谓的“现实”来反作用于个体的。早期的基督教族群(Christian Community)就是一个反社会,它用的就是反语言。

(一)反语言的社会意义

语言以各种形式折射社会结构,社会结构是权力和社会功能的排序和分配。在同一个国度里,权力也需要在不同社会阶层、不同国籍和不同人种之间进行分配。这种分配是通过阶层语言,区域和社会方言的不同形式来实现的。

反语言的出现对于族群有何意义呢?Mallik曾经在400名罪犯与反社会分子中进行过调查,结果发现:158(39.5%)名调查对象把反语言作为他们族群的保密性之需要,132(33%)名调查对象把反语言作为交际用意(communicative force)或口头艺术。在Podgorecki对囚犯的“第二生”(second life)的描述中也同样看到类似的动机。Grypserka是一种被极度仪式化的狱友语言,它有专门的一套语法系统,同样也被称为“仪式侮辱”(ritual insult)。该等级社会的运作依赖着复杂的游戏规则进行,而在这个游戏里grypserka起着重要作用。在等级社会里“人”被降格为“吸血鬼”通过两个途径来实现,其一,打破固有的语言规则;其二,把隐秘的语言出卖给警察。“第二生”反映了的是一种明显的社会结构,并且这种社会结构恰恰就是一种另类社会现实的寄居体。“第二生”的形成不是因为监狱本身或者监狱的条件,而是监狱以外的犯罪次文化入侵到监狱;同时也是为了维护其内部团结的需要。

个体想融入此群体就必须接受一个共同的契约。新狱友要融入族群,就必须接受grypserka的规则。反语言构建的世界的特点跟主流社会是完全相反的,它在决定话语者在反社会中的地位方面起着更关键的作用。

反语言阐述了在英语语言社区中“黑人话语”(talking Black)复杂的社会意义。所谓“黑人话语”不仅指黑人所说的语言,而更是包含特殊的黑人文化,例如说唱文化(American rap culture)。该话语实际上是黑人社区的一种土话,它可以构筑社会关系和身份。在语言学上,黑人英语起源于加勒比的克里奥耳语(Caribbean Creole),主要是牙买加地区,这种变体的英语与在现今加勒比海地区所发现的克里奥耳英语有着惊人的相似之处。土语不专属于某一地域,而是属于某一个特殊的社群。简单的说,要想跟黑人社区完全融合,就必须承担一种阶层的义务,也就是经常使用该群体的土话,并表现出出色的驾驭能力。但是,这些土话的运用也取决于某些关系网络,网络本身也承载着更加巨大的社会意义。“黑人话语”体现的是话语使用者之间的一种休戚与共的关系,他们是一个利益共同体,同时它也昭示了其族群身份,与主流社会保持一定的距离。要与地道的英语语言规则区分开来,就只有给自己更多的标签。语言学上的区别越大,两个族群之间的社会距离就越大。在土话中的非洲印记(语音和语调),就得到有力的验证。“黑人话语”在语言学层面为美国黑人抵制主流社会提供了一种模式。土话的这种反制模式在一定程度上就与反语言相一致了。

我们强调反语言具有强烈的身份认同感(identification)和排它性。反语言生成反社会,反社会往往是被边缘化的。这种边缘社会被主流社会所孤立,并为了接受主流社会的规则而承受巨大的压力。从“人”(people)到“吸血鬼”(suckers)涉及到一个复杂的种姓制度,所谓种姓制度是指由社会内部逐渐产生不同的等级,并形成一种严格的社会等级;受制于一种神奇的魔幻规则,这些规则不作用于社会系统,只作用于维系种姓制度。充斥着各种价值观体系、没收制度和奖惩制度。人游走在其中,一旦到达了最顶层(highest category)或最底层(lowest category)就会停留在那里,跟反社会成员使用的反语言(grypserka)有一定的关系。

在日常使用的语言中,概念意义和人际意义与经验意义是相互交织并形成语篇的。在所有语言中,词汇、发音和结构都伴随着社会价值观。在反语言中,社会价值观就更是置于突出的位置。Bernstein曾经提出“社会语言学编码理论”,意义的某些形式与特定的社会情境相联系。[14]对于反语言现象的任何诠释都涉及到在同一种文化里的不同环境中哪些类型的意义被交换了。这一切进一步增强了语言游戏的魅力及其反社会的展示。反语言的内涵更难为局外人所了解,次文化成员之间的团结得到维系和增强。这一族群常常流连于酒吧、生活馆和街道上,极可能会在半秘密的状态下实施违规的行为和交易。

(二)反语言构建族群的机制

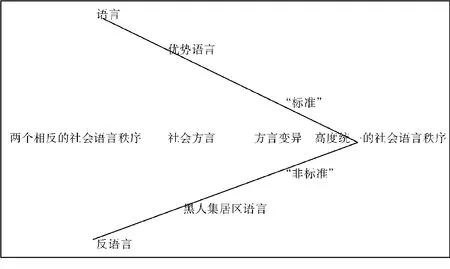

反语言为我们理解社会方言提供了一个相反的视角。假定存在着两个同类的理想化社会。其中一个没有劳动分工,没有社会等级,社会成员都说着相同的语言,没有方言变体(dialect variation),正如Barbel Tower所描述的一样;另外一个则是存在着两个利益对立的群体,泾渭分明,说着两种完全不一样的语言,一种称为语言,另外一种反语言,H.G.Wells在The Time Machine中提及过的那样。人类现实社会里所使用的语言就落在这两种语言的渐变群(cline)里。作为一种内置的机制,语言驱逐反语言,受欢迎的标准方言排挤非标准方言。但是非标准方言的使用是有意识和有目的,它维系某一特定的社会现实,还有的用来抵制或抗议,其极处就是反语言。如美国黑人集居区语言(ghetto language)和轻歌舞剧语言(vaudeville language)等。

社会方言跟种姓制度和阶级的关系不是绝对的;宗教、世代、性别、城乡经济差异等都是影响因素,它体现的是一种等级属性。方言变异的目的是为了使该族群的社会秩序(social order)得以表达、符号化和维系(见图3)。

图3 方言变异与社会语言秩序

反语言是观测语言意义变化的一个维度,另类语言的作用是创造另类现实。社会方言是不同世界观的反映,如果与优势群体不妥协,必将成为其威胁。因此有人说“I don't like their vowels”,言外之意是“I don't like their values”。

反语言语篇同样具有对话性。Berger and Luckmann在The Social Construction of Reality中认为,对话就是在规则(norm)的基础上利用编码(code)和一致性(congruence)来构建语篇;语篇一旦形成,就会容忍其它不和谐的成分,并从“非编码”(没有跟系统完全融合)部分吸取养分,不断成长。[15]Halliday也尝试从意义选择的过程、语言学系统和社会符号构建等对反语言语篇进行过分析。[16]

从创造和维系社会现实的角度考量,反语言和语言是一致的,两者都是社会现实生成机制(reality-generating systems)。Berger and Luckmann提过,对话是维系社会现实的最重要工具,对话装置(conversational apparatus)的运行使主观现实(subjective reality)不断地得到修饰和重构。对话对现实的维系在大部分情况下都是隐性的,非显性。[15]对话不会利用很多的词语来定义环境,语境都是预设的。一旦预设的语境被打破,话语双方的交际共有场被破坏,信息的可及性((accessibility)就会减弱。语言可以是世界的具体化,把流动(pantarhei)的经验转换成连贯的秩序(cohesive order),从而实现了世界的构建。语言既可以用来解释世界,也可以用来创造世界。在对话里,语言的对象化(objectification)成为了个体意识的对象。因此,维系现实的根本途径是不断用同一种语言使不断被丰富的经验对象化。换句话说,谁能够掌握某种语言的话语权势,谁就可以把其创造的社会现实强加于“他者”。

个体主观现实(subjective reality)的创造和维系是通过“有意义的他者”(significant others)来实现的。这种互动往往是口头的,以对话的形式出现。对话是随意的,为何随意的对话有如此大的魔力呢?Berger and Luckmann说,我们在一个不断改变的主观现实中谈论转换(transformation),这涉及到“改变”(modifications)的层级问题。另类世界,一种完全的转变,是不可能实现的,因为主观现实是不会完全被社会化(socialize)的。被转换的个体至少保留同样的躯体和生活在同样的物理世界中。

(三)反语言与校园俚语

校园俚语是大学生在校园内广泛使用的一种语言,是大学生在校园内交际的重要工具,以网络语言为主,类似于一种社会方言变体。校园俚语来源于官方语言,但往往又超越了某些常用规则,形成了一个变体。大学生生活在他们自身相对封闭的次社会文化圈里,也就是他们的地盘-校园,同时又是一个有着较高文化层次和参与热情的群体。因此,校园俚语是在一个特殊语境下,有着特殊使用者的一种反语言,是语言的变异。校园是这些“另类语言”存在的空间,在这里大学生创造了校园俚语,表达他们的喜怒哀乐,宣泄压力和释放情绪。符合大学生群体追求语言形象生动、新鲜有趣和标新立异的心理。

新颖是校园俚语给人留下的最深印象,大学生学习和应用新事物的速度惊人,他们需要创造出众多新的语汇和表达方式来对传统主流语言在各个层面的颠覆与消解,这实质上就是重新词汇化的过程。校园俚语的重新词汇化也存在于语言系统的各个层面,可以有多种方式来实现(见表7)。

表7 校园俚语实现重新词汇化的方式

重新词汇化导致网络语言中过度词汇化的情况出现,如“是”的意义可用“是”、“素”、“系”、“4”等形式出现;“我”的意义可用“我”、“偶”、“俺”等形式出现。[6]著名社会语言学家Deborah Cameron在1990年春天通过对威廉玛丽学院(The College of William and Mary)的大学生调查,就收集到关于penis的183个同义词,它们的数量远远多于主流社会所需要的词汇。[5]

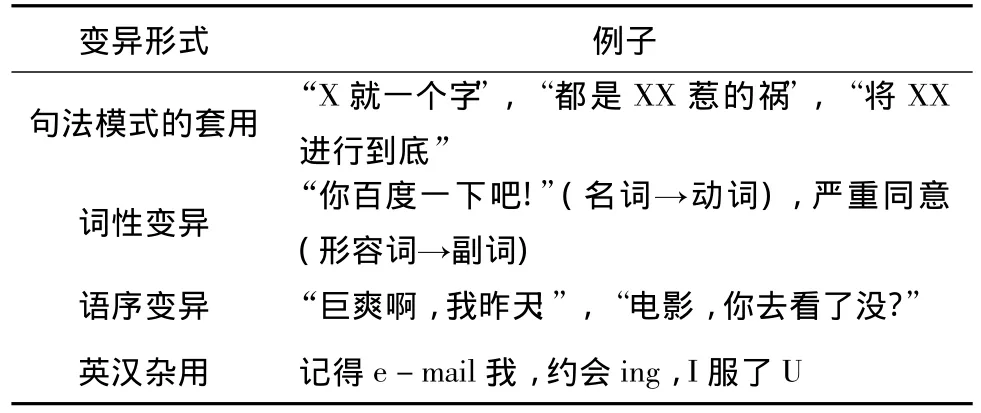

反语言群体千方百计去维护承受极大压力的反现实,这就导致了该语言的词汇与表达模式的变换频繁。据Burke报道,1595年被捕的一位罗马地区的乞丐曾向当局交代说他们在来年的五月份“将修改他们的暗号,因为它们中许多已经被外界知道了”。[17]在语法方面也出现了变异,体现了是特殊语法隐喻的过程(见表8)。

表8 语法变异

从语言本身看,符号的能指和所指之间有一定程度的任意性,大学生主动改变原有的能指和所指间的关系,创造出校园俚语,创造出自己的“语言与文化孤岛”。当面对这些语言变体时,那些“岛外之人”往往感到不知所云,像撞到一堵墙一样。

同时我们也应该看到,校园俚语只是根植在特定范围内少数人使用的一种反语言形式。校园俚语只有在校园内才能得到群体的认可与传承,一旦脱离了这个环境,必将受到其它语言社区以及他们所用的个体语言排斥。校园俚语受到性别、年龄、场合和对象的约束,有许多形态各异的形式。校园俚语存在着不规范化和粗俗化的特点。校园俚语具有时代性,有些校园俚语有旺盛生命力,经过很长年代依旧被沿用,而大部分俚语使用不久就被放弃。

反语言是实现社会权力结构的一种语言;反语言的表达模式是非常规的、扩散的和具有隐喻性的。语言与反语言共同构筑现实构建的强大语言系统,构建的另类现实是“真正”现实的隐喻性转换。反语言可以用来解析语言族群的含义,而语言社区包括一系列不同的语言形式,但是这些不同的语言形式在语言学上是平等的。抛去语言学上的平等,不同的语言形式也在不断地繁殖与演变,都想凌驾于他者之上,进而划地为营。从反语言的视角出发,这些语言社区实际上是归属与敌对关系的角力场,不断构建形形式式的社会关系。

[1]Halliday MAK.Anti- languages[J].American Anthropologist,1976(3):570-584.

[2]Rodney Giblett.Childhood Secret Language as Anti- language[J].Eophilologus,1991(1):1 -10.

[3]Byran Reynolds.Criminal Cant:Linguistic Innovation and Cultural Dissidence in Early Modern England [J].Literature Theory,1988(3):369-395.

[4]William M Schniedewind.Qumran Hebrew as An Antilanguage[J].Journal of Biblical Literature,1999(2):235.

[5]丁建新.作为社会符号的“反语言”——“边缘话语与社会”系列研究之一[J].外语学刊,2010(2):76-83.

[6]李战子,庞超伟.反语言、词汇语法与网络语言[J].中国外语,2010(3):29-35.

[7]Demisse T.,Bender M L.An Argot of Addis Ababa Unattached Girls[J].Language and Society,1983(3):339 -347.

[8]Halliday MAK.Language as Social Semiotic[M].London:Edward Arnold,1978.

[9]Martin Montgomery.An Introduction to Language and Society[M].London:Routledge,2008.

[10]Mallik B.Language of the Underground of West Bengal[M].Calcutta:Sanskrit College,1972.

[11]何伟.语法隐喻:形式变体和意义变体[J].解放军外国语学院学报,2008(3):1-6.

[12]Labov W.Contraction,Deletion,and Inherent Variation of the English Copula[J].Language,1969(4):715 -762.

[13]Levi-Strauss Claude.The Savage Mind[M].London:Weidenfeld and Nicholson,1966.

[14]Bernstein Basil.Class,Codes and Control:Theoretical Studies Towards a Sociology of Language[M].London:Paladin,1974.

[15]Berger Peter L.T Luckmann.The Social Construction of Reality:A Treaties in the Sociology of Knowledge[M].New York:Doubleday,1966.

[16]Halliday MAK.Learning how to mean[M].London:Edward Arnold,1975.

[17]Burke P.Languages and Anti- languages in Early Modern Italy[J].History Workshop Journal,1981(1):24 -32.