环保基金资助视角下的环境公益诉讼之思考

2013-11-20杜志欣

杜志欣

(肇庆学院 政法学院,广东 肇庆 526061)

一、我国目前对环境公益诉讼研究现状

我国关于环境公益诉讼的立法呼吁和司法实践至2008年成为了社会热点。全国“两会”代表的呼吁[1],无锡市确立多元的环境公益诉讼的原告,比如有检察机关和环保团体以及各级环保行政部门,许多地方也纷纷呼应,建立环保法庭等。国内关于环境公益诉讼方面的研讨日趋热烈。但是,相比较美国的公民诉讼、德国的团体诉讼、日本的公害诉讼等为典型代表的环境公益诉讼形式而言,我国在公益诉讼方面的研究还比较落后,环境公益诉讼领域则少有人问津[2]。国内学者对于环境公益诉讼的研究也受到了卡尔·拉伦次的“类型化思想”的影响,对环境公益诉讼予以类型化研究,将环境公益诉讼分为环境行政公益诉讼和环境民事公益诉讼。因此,我国学者对环境公益诉讼的研究基本上都是从这两个方面开展的。

随着环境公益诉讼的研究热潮的到来,更多的是许多关于环境公益诉讼理论方面的争议。首先,是关于环境公益诉讼是否具有独立性的地位方面的争议。韩志红将其归入经济公益诉讼[3]。郑少华将其归入社会公益诉讼法机制[4]。但现在大多数研究者都承认环境公益诉讼应作为独立的诉讼类型。环境公益诉讼应该“是一种为了环境公益的特殊诉讼类型”。其次,对于环境公益诉讼原告资格范围是否应该扩大化存在较大争议。日本学者室井力认为,原告资格是指可以合法提起诉讼的资格,也可以称为诉讼的主观利益[5]。学者颜运秋认为,原告资格是指当出现了权力和权利滥用或者误用时,可以提起诉讼的资格[6]。学界对此也是颇有争议。张平认为任何人、公民或组织对违反环境法律的任何人和单位可以提起诉讼[7]。还有些学者认为环境公益诉讼的原告应包括民众、受害人、环保团体、检察机关。最后,是环境公益诉讼的理论依据,这是最大的争议也是最重要的争议,其起诉的正当性基础是什么?奠基于约瑟夫·萨克斯教授“环境公共财产论”和“环境公共委托论”的环境权得到了极大认可,蔡守秋教授认为环境权是环境法的一个核心问题,是环境诉讼的基础[8]。熊亮则认为除了环境诉讼理论发展、宪政上的人民民主思想成熟外,环境权与扩大适合原告的立法趋势均是理论依据[9]。伍玉功认为私人检察总长理论、公共信托理论对公益诉讼具有重大的理论推动作用[10]。在环境法的研究中,以权利为本位的吕忠梅教授认为应该将环境权私权化,但还是承认其作为环境公益诉讼的理论基础,而以义务为本位的徐祥民教授认为环境权不可能成为环境公益诉讼的理论基础。

但是,笔者认为环境公益诉讼制度的建立除了受到理论没有拓清和立法不明确之影响外,更多的还是受制于经济的发展,环保基金寥寥无几,除了中华环保基金建立比较早之外,中国环保明月基金2009年才建立,中海油海洋环保基金2012年才提出建立申请,其他地方的环保基金也是最近两年才开始建立而且数量极少。民间环保团体也只有区区数十个,比如中国环保基金会、自然之友、中国环保记协、江西联合环保会等。所以应该认真思考一下我国环保基金以及环保团体等是否具备建立环境公益诉讼的条件,其特征是组织化程度不高,数量少,实力薄弱,与国外的环保基金在质和量方面相比差距很大。政治学家托克维尔曾指出:所有的美国人,不论年龄大小、境况的好坏、意向的异同,都经常不断地结成社团。他们不仅拥有人人都参加的商业和制造业公司,而且拥有成千上万形形色色的社团组织,如宗教的、道德的、严肃的、无聊的、一般的或有限的、规模庞大的或范围狭小的……你将会发现,无论在哪个地方,一些新兴事业的倡导者在法国是政府,在英国是贵族,而在美国必定是一个社团组织[11]。环保基金不仅能够为环境公益诉讼的配套制度建立和完善提供经济力量的支持,而且还能使越来越多的人认识到环境对我们的重要性,对环境公益事业的发展起推动作用。

二、环境公益诉讼破冰

我国“环境保护法”第6条“一切单位和个人都有保护环境的义务,并有权对环境污染和环境破坏的单位和个人进行检举和控告”。这只是说明了检举和控告的权利,也就是说并没有规定环境诉讼的诉权[12]。然而,我国的《行政诉讼法》第2条规定“公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯了其合法权益,有权依照本法向人民法院提起诉讼”。也就是说只有针对具体行政行为,其合法权益遭到侵犯才能提起行政诉讼,这也就是我国环境行政公益诉讼不发达的立法原因。根据《民事诉讼法》108条“原告是与本案有直接利害关系的公民法人和其他组织……”这也成为了环境民事公益诉讼起诉的立法障碍。

按照我国原有的诉讼法,提前诉讼的原告必须与案件有直接的利害关系,国内的环境公益诉讼由于缺乏法律依据,这样导致了直接的利害人由于诉讼经济能力的原因无力提起诉讼,有志于环保的民间NGO又无权提起诉讼。这就是为什么那么多关于环境公益诉讼的案件不能立案的原因。传统的原告适格制度,造成了涉及环境污染等方面事项的公益诉讼的曲折发展。新民事诉讼法的修改为环境公益诉讼立法和理论来带了破冰之意。2012年8月31日,经过三审,第11届全国人大常委会第28次会议通过了“关于修改《中华人民共和国民事诉讼法》的决定”,决定中采纳了建立公益诉讼制度(含环境公益诉讼制度)的建议。该“决定”规定,“对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼[13]。”

然而,新《民事诉讼法》的修改虽然为环境公益诉讼制度的建立带来突破,但是就如本文前述,我国环境公益诉讼不发达的原因除了立法的不明确外,更多的受到经济因素的掣肘。因此本文转向了制约我国环境公益诉讼的经济因素的研究,其中最重要的就是环保基金对于环境公益诉讼的意义和价值的研究。

三、我国环境公益诉讼的实践现状

基于对环境公益诉讼划分成环境行政公益诉讼和环境民事公益诉讼,本文在此基础上对我国的环境公益诉讼的实践状况进行分析,以探析制约我国环境公益诉讼的因素。由于环境公益诉讼制度没有建立,因此在环境公益民事诉讼中,按照别涛的观点,公民的环境权是用民法的生命权和健康权来保护的,关于环境公益民事案件的统计情况包括在一般的民事侵权案件中,所以环境民事公益案件的数据难以查询。因此本文从环境行政公益诉讼的案件数据的基础上来进行分析。

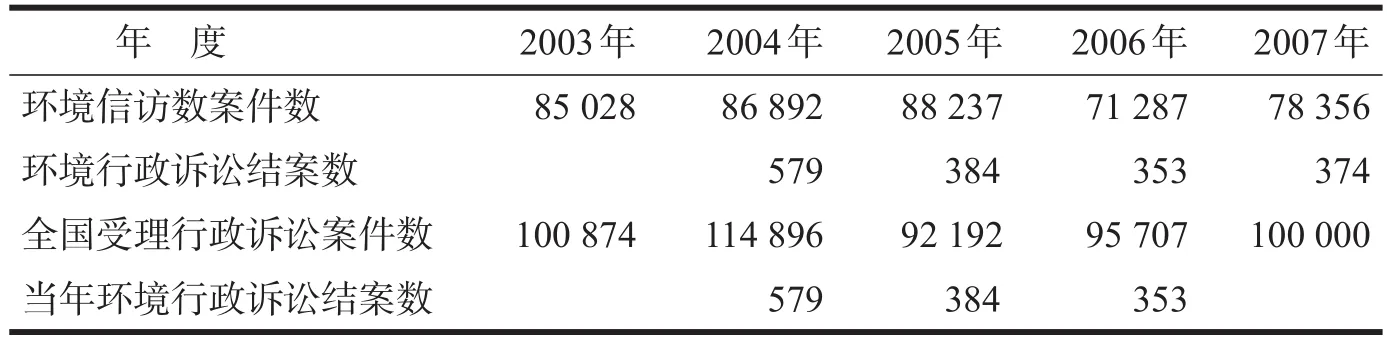

从最高人民法院《人民政府工作报告2003—2007年》和《中国环境统计公报2003—2007年》中的相关数据对比(见表1)中可以看出,每年的环境行政诉讼结案数就区区几百件,当然这些数据还包括了环境行政公益诉讼的案件,可以推知,环境行政公益诉讼的案件更是屈指可数。推理的合理理由在于:(1)我国环境遭到了严重的污染,破坏。(2)环境纠纷数量巨大,每年关于环境信访数量的都在上万批次左右。(3)环境行政诉讼案件数量极少。我国环境信访数量之多和我国面临的严重的环境问题是一致的,但是环境信访数和环境诉讼的案件数量明显的不匹配,环境公益诉讼的案件就更少了。中华环保联合会此前发布消息称,据不完全统计,我国每年的环保纠纷案件有10多万件,但起诉到各级法院的不足1%。

表1 环境信访数、环境行政诉讼结案数、环境行政诉讼案件数量对比表

四、制约我国环境公益诉讼的诉讼经济因素

每年的环境诉讼公益案件相比环境信访案件和行政诉讼案件,显得微不足道。这说明了什么问题呢?除了立法的不明确以外,我认为更重要的原因是经济因素的制约。就经济因素而言我认为有以下两方面的主要原因。

(一)环境公益诉讼的鉴定费用高。这使得环境公益诉讼的原告望而却步。对于环境污染范围、污染的程度,以及污染造成的经济损失,这些都需要由具备评估能力和司法鉴定资质的相关机构作出鉴定。如果没有生态环境损害评估鉴定,即便胜诉,法院也无法判定被告的赔偿金额。而且生态环境损害评估是技术性很复杂的工作,涵盖了多学科,极具综合性。目前,在我国既具备相关的评估能力,又有司法鉴定资质的机构是比较少的。因此,鉴定的费用非常高是意料之中的。比如,2011年10月19日下午,云南省曲靖市中级人民法院正式受理了自然之友、重庆市绿色志愿者联合会及曲靖市环保局作为原告提起的关于云南省陆良化工实业有限公司和云南省陆良和平科技有限公司的曲靖铬渣污染事件的公益诉讼,这也是国内首例由草根环保组织提起的环境公益诉讼[14]。但是“自然之友”向一家具有司法评估资质的机构提出过鉴定请求。对方提出的报价是700万元,这完全超过了“自然之友”的承受能力。2011年,这个公益组织全年总支出亦不过500万元。而且一旦官司没有获胜,这个评估费用如何落实,也将成为难题。“自然之友”一度寄希望于原告之一的曲靖市环保局提供帮助。但环保局表示,部门预算有限,无法分担这笔鉴定费用。鉴定费用如此巨大,即便是几十万到百万也不是一般人能够承受的,因此环境公益诉讼每年案件极少可见其主要原因还是经济因素的制约。

(二)诉讼费用的成本大。日木学者棚獭孝雄将诉讼费用称为“生产正义的成本”。实践中公益诉讼费用成本高具体表现为:公益诉讼取证难、涉及的人数众多、诉讼时间长、费用高。由于环境侵权受害人不确定、受害人众多而难以确定代表人、或者受害人众多但确实缺乏应有经济能力、公民环境意识和法律意识薄弱等特殊情况,现实生活中,许多情形下,个人面对污染破坏环境的公司法人或者组织,常常因为经济上处于弱势地位而惧于提起诉讼。诉讼费用制度价值追求之一就是保障诉权的实现。但是就目前我国的诉讼费用制度来说,收费是比较高的。因此,作为一个“理性的经济人”,诉讼成本和收益成为了不可逾越的坎儿。

五、从环保公益基金资助看我国的环境公益诉讼

从上面的两个主要的经济方面的原因可以看出,鉴定费用和诉讼费用的成本高从很大程度上阻碍了我国的环境公益诉讼制度的构建与完善。进行环境公益诉讼不仅需要投入很大的精力,还有要有资金上的支持,只有经费的问题解决了,环境公益诉讼制度才可能得到顺利的推进。要进一步的完善我国的环境公益诉讼制度,还得从环境公益诉讼基金和奖励机制方面入手,即使立法带来了环境公益诉讼的破冰之旅,解决了立法不明确和理论基础的争议,但是只有解决了最大的经济制约因素,才能迎来环境公益诉讼的春天。环保公益基金资助对于环境公益诉讼的意义:

(一)解决鉴定费用和诉讼费用成本高的问题。原告要起诉,必须要有诉讼经济能力。调查单位或者个人的开发项目、排放污染物对环境的影响,需要借助于专门的鉴定部门,专业的调查人员,对此必然要花费巨额的费用。如果缺少资金的支持,就无法获得提起环境公益诉讼所需要的有效和有用的证据。只有那些具备了相当诉讼经济能力的原告才有足够的资金以支付庞杂的诉讼费用,才可能提起环境公益诉讼,才可能获得环境公益诉讼的胜诉。

(二)推动环保NGO的发展。污染或者环境破坏一般都会产生较大的社会损失,而这些损失如果由许多受害人来共同分担的话,平均分配到每个人头上的损失就显得很小,由于受到“理性经济人”的假设和“搭便车”的影响,这样一来提起环境公益诉讼的几率就更小了。所以,在这种情况下一些民间的环保NGO更可能来承担环境公益诉讼原告的责任,那么环保基金的资助就必然是不能少的,有了环保基金的资助,环保NGO会越来越多,从而促进环境公益诉讼的完善。

(三)唤醒更多的人关注环境的保护,也为环境公益诉讼的建立和完善打下舆论基础。由于环保基金的建立,运作等等都会牵涉到很多普通的老百姓,这样就可以使越来越多的人了解到环保基金,了解到环境公益诉讼。从而为环境公益诉讼的建立、完善、监督起到推动作用。

事实上利用环保公益基金资助环境保护诉讼,在我国已有成功的例子,如:2010年中华环保联合会作为原告起诉贵阳市某造纸厂水污染侵权纠纷,由于检测费用和鉴定费用都比较高,其向贵阳市“两湖一库”基金会提出污水检测费申请,基金会进行资助。“这是我国首个环境公益诉讼案件中鉴定费用得到基金会资助的案例。”这不是凭空就可以申请的资助,法院在其中也起到了引导的作用。2010年3月,贵阳市中级人民法院和清镇市人民法院出台的《关于大力推进公益诉讼制度的意见》中规定,环境公益诉讼的原告如果诉讼经济能力弱,其检测费用和鉴定费用可以申请公益基金资助。国外经验表明,提起公益诉讼的原告在遇到经济困难时可以就诉讼费、鉴定费等诉讼支出可以向公益类基金申请费用,这也是国外环境公益诉讼推进顺利的原因之一。

六、环境公益基金资助环境公益诉讼的建议

环境公益基金对环境公益诉讼的资助,从一定程度上解决了原告诉讼经济能力弱的问题。但是,要使环境公益基金更好的资助环境公益诉讼,还得从环境公益基金本身解决。环境公益基金遇到的两个方面的难题,一方面是环境公益基金资金不足,全国有那么多的环境公益诉讼案件,怎么来解决这样一个缺口?另一个方面就是如何保证环境公益基金在资助环境公益诉讼过程中透明化的运作,因为环境公益基金作为公益事业的支持,必须有较高的社会公信度,才能得到社会广泛的认可,这样对于环境公益诉讼才会得到社会大力的支持。

(一)丰富环境公益基金资金结构,投资渠道多元化,保证环境公益诉讼资金稳定的资助。我国的环境公益基金目前的状况就是环境公益基金资金不够,而且资金结构单一,多来自于民间的捐款。而要使环境公益诉讼得到环境公益基金的资助,务必要保证环境公益基金的增值,以及使其资金结构丰富。

首先,就环境公益基金本身来讲,因为是涉及到公益,在没有法律依据的情况下,只能投资于银行或者债券以获得银行利息和债券利息,禁止从事营利性活动,在这种情况下就环境公益基金增值的幅度是极其有限的。所以应该在投资合法和安全的情况下,从法律上解决环境公益基金投资的障碍,鼓励环境公益基金投资市场化,并且聘请专业化的资产管理人才,以降低环境公益基金投资的风险,获得稳定的收益。

其次,加强环境公益基金的宣传力度,使越来越多的人了解环境公益诉讼,在这种情况下,环境公益基金的社会募捐就会获得较多的资金。当然这还有赖于环境公益基金本身的社会公信度高的前提下,做大力的宣传。

最后,增加政府拨款,对于环境公益基金所面对的最大问题就是资金缺乏,而如果在环境公益基金的社会募捐和投资增值较小的情况下,政府的拨款对于环境公益基金的运作就显得非常的重要。而且就国外的情况来看,政府的拨款在环境公益基金中所占的比例达到了1/3左右,这就成为了环境公益基金可观的稳定的来源。所以,政府不仅要从其他软环境方面为环境公益基金保持增值提供一个良好的外部环境,更要从资金上对环境公益基金做到大力的支持。

(二)加强环境公益基金对环境公益诉讼资助的透明化运作。这是环境公益资金对于环境公益诉讼资助所面临的一个重大问题。因为环境公益基金运作的透明度就关乎到社会大众对于这样一种诉讼的态度,如果环境公益基金运作本身就不透明,那么社会大众就会对环境公益基金资助环境公益诉讼持怀疑态度,在这种情况下就会越来越少有人再向环境公益基金捐助,对于环境公益诉讼的发展显然是致命的伤害。所以要使环境公益基金对于环境公益诉讼的资助在“阳光下运作”。

首先,环境公益基金应该加入到中国基金会行业信息披露平台,如果加入到这样一个平台,公众可以在线查询环境公益基金的联系方式、财务信息、项目信息和捐赠人信息。这就使环境公益基金的社会公信度得到很大的提高。当然中国基金会行业信息披露平台不是一个排名的平台,是通过基本信息、财务信息、项目信息、捐赠信息等60个指标来衡量环境公益基金行业透明的实际情况,从而以这样的一个平台来推动和促进环境公益基金公开透明。

其次,就环境公益基金本身来讲,要建立内部控制报告制度,这有利于管理者对内部控制存在的缺点加以完善,提高环境公益基金财务报告的可靠性。完善环境公益基金的内部审计制度,以保证内部审计部门在环境公益基金中相对独立的地位,约束经营管理者出于私利而干预正常的会计审计工作。建立和完善环境公益基金内部责任追究制度。对于信息披露过程中违法违规的责任者,要求承担民事赔偿责任。

最后,对于环境公益基金开展公益资助项目,应当向社会公布所开展的公益资助项目种类以及申请、评审程序。就是说对于环境公益基金资助的环境诉讼案件,对于当事人的申请资助的程序,以及环境公益基金管理者在对环境公益诉讼资助作出决定的过程都要向社会公开。并且在评审结束后,应当公布评审结果并通知环境公益诉讼的申请人。公益资助项目完成后,应当公布有关的环境公益基金资助的资金使用情况,事后对项目进行评估的,应当同时公布评估结果。

总之,环境公益诉讼的理论基础的争议和立法的不明确将随着新民事诉讼法的修改得到一定程度的解决,但是只有解决了制约环境公益诉讼的经济因素,才能迎来环境公益诉制度构建和完善的春天。环保基金资助对于环境公益诉讼制度的意义是不言而喻的,本文希望从这个角度的分析,引起更多的关注,为环境公益诉讼的构建和完善献出绵薄之力。

[1]步雪琳.全国人大代表吕忠梅建议:建立公益诉讼制度[N/OL].中国环境报,http://news.xinhuanet.com/environment/2008-03/14/content_7790237.htm.

[2]傅剑清.环境公益诉讼若干问题之探析[M].北京:科学出版社,2006:98.

[3]韩志红.经济公益诉讼的理论与实践[M].北京:法律出版社,1999:125-126.

[4]郑少华.生态主义法哲学[M].北京:法律出版社,2002:77-78.

[5]室井力.日本现代行政法[M]吴微,译.北京:中国政法大学出版社,1995:212-222.

[6]颜运秋.公益诉讼理念研究[M].北京:中国法制出版社,2003:152-155.

[7]张平.浅谈建立我国环境公益诉讼制度的必要性与可能性[J].天府新论,2005(4):43-45.

[8]蔡守秋.环境权初探[J].中国社会科学,1982(3):54-57.

[9]熊亮:论我国对环境公民诉讼制度的移植[J].内蒙古农业大学学报,2006(4):23-25.

[10]伍玉功.公益诉讼制度研究[M].长沙:湖南师范大学出版社,2006:269-271.

[11]托克维尔.论美国的民主(下卷)[M]//董果良.北京:商务印书馆,1988:211-213.

[12]徐祥民,胡中华,梅宏:环境公益诉讼研究[M]..北京:中国法制出版社,2009:67-68.

[13]制度破冰环境公益诉讼师出有名[N/OL].中国教育装备采购网,http://www.caigou.com.cn/News/Detail/1062-52.shtml.

[14]李禾.草根组织当原告,环境公益诉讼能否破局[N/OL].科技网,http//www.stdaily.com/stdaily/content/2011-11/03/content_391934.htm.