售后警示义务:公平与效益的平衡

2013-09-24李运华

李运华

(肇庆学院 经济与管理学院,广东 肇庆 526061)

一、售后警示义务与相关概念的关系

(一)售后警示义务与警示义务之关系

警示,是指对产品潜在的危险及产品的正确使用、保养方法予以说明,提请使用者注意并避免危险的发生,以防止或者减少对使用者的损害。警示的内容和方式本身就是产品设计要求的体现,因此,生产者的警示义务在产品设计时便已产生。当产品投入流通时,生产者如果知道或应当知道自己生产的产品存在潜在风险,若使用、储运、保养、维护不当,可能造成产品本身损坏或者可能危及他人人身、财产安全的,应当对此予以说明或警告,该义务为一般警示义务或售前警示义务。我国《消费者权益保护法》和《产品质量法》都对售前警示义务作了明确规定。然而,警示义务并不因产品投入流通而终止。产品进入市场后,生产者仍应继续观察,及时发现危险资讯,并以适当方式向使用者或消费者作出合理说明警告,此即为售后警示义务。所谓售后警示义务,是指产品提供者如果知道或应当知道自己已经出售的某种产品存在缺陷的,其应当采取某种措施,对此予以警告,以便使用者在使用、消费此种危险产品时,能够采取措施避免因产品危险造成的损害[1]。我国《侵权责任法》第46条规定,产品投入流通后发现存在缺陷的,生产者、销售者应当及时采取警示、召回等补救措施。根据该规定,生产商对产品承担的警示义务从售前扩张到售后。

(二)售后警示义务与警示缺陷之关系

警示缺陷与售后警示义务有密切的关系但含义不同。以产品投入流通为分界点,生产者先后承担售前警示义务与售后警示义务。当产品投入流通前或投入流通时,生产者或者销售者(多数情况下是生产者)违反警示义务,就产品的正确使用方式和潜在危险未有适当说明和警告而使产品具有不合理危险的,构成产品警示缺陷。若产品投入流通时即存在设计或制造上的缺陷,生产者、销售者因技术水平限制未能发现产品有缺陷,在售出后才发现,则生产者、销售者应承担售后警示义务。若违反该义务,生产者、销售者对此产生的损害需承担侵权赔偿责任。因此,售后警示义务是生产者、销售者警示义务的延伸,属于警示缺陷产品责任的范畴。

(三)售后警示义务与发展风险之关系

所谓“发展风险”是指在现有科技条件下无法认知的风险。包括我国在内的很多国家都将发展风险作为生产商的免责事由,即生产者对产品投入流通时的科学技术水平尚不能发现的缺陷所导致的损害不负赔偿责任。但是随着科技的发展,产品更新换代速度的加快,售后产品新发现的危险也越来越多,因此,不得不对发展风险抗辩作出一定的限制。售后警示义务就是对发展风险抗辩的限制,即生产商可以发展风险为由提出抗辩,不予承担产品缺陷责任,但仍应对新发现的危险作出警示。随着新技术的发展,新发现的危险可能是制造、设计或警示上的问题,但不管属于那一种危险,生产者都必须积极采取警示措施予以避免,尽量减少损害的发生。

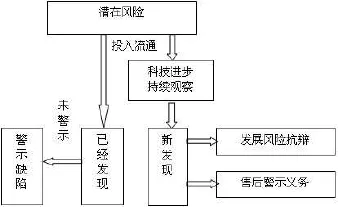

综上,售后警示义务属于警示缺陷产品责任的范畴,它既是警示义务的延伸,又是对发展风险抗辩的限制。其与警示缺陷及发展风险的关系如下图所示:

图1 售后警示义务与警示缺陷和发展风险之间的关系

二、售后警示义务的立法价值目标选择——公平与效益辨析

(一)在公平与效益间博弈

公平(保护信息、资本处于弱势地位的消费者的利益)与效益(以最小的投入防止损害的发生)是产品责任法重要的价值目标[2]。法律既要强调消费安全权的享有,也要保护经营者的生产积极性。美国产品责任法的发展即是公平与效益价值目标不断博弈的历程。20世纪60年代,严格责任的确立标志着美国产品责任法的发展进入了“倾向原告”时代;70年代甚至呈现出严格责任向绝对责任发展的势头,法律对消费者的倾斜性保护进入前所未有的黄金年代。然而,这一切导致了严重的诉累和产品责任保险危机。法经济学派的学者们开始质疑:过分倾向于原告是否真正体现了法律的公平?对产品责任法的探讨也在“倾向原告”和“倾向被告”立场之间摇摆。1997年,经过长达6年时间的激烈争论和12稿草案修改的《侵权责任法第三次重述:产品责任》(以下简称《重述三》)终于出台,从严格责任到疏忽原则的变迁反映了产品责任制度“倾向被告”立场的回归。

在我国,售后警示义务的产生也反映了产品责任法律价值目标的变迁。1993年产品质量法颁布时,将发展风险分配给产品的使用者承担,主要是基于当时的社会现实及经济济发展状况的考量。《侵权责任法》第46条的规定事实上限制了生产者、销售者免责事由的适用,体现了对消费者保护的日益重视。将产品缺陷跟踪警示义务分配给生产者和销售者更符合公平原则[3]。一方面,使用者的人身安全显然要优于生产者承担警示义务的成本;另一方面,相较于使用者,缺陷产品的制造者拥有更多的专业知识,具备更雄厚的经济实力,将责任分配给产品提供者合乎情理。

(二)完善的售后警示制度是公平与效益充分权衡的结果

公平与效益孰先孰后,是否为了其中一个必须以牺牲另一个为代价?由于现代社会价值主体的多元性、社会需求的广泛性和复杂性等因素,产品责任法的价值冲突在所难免。法律所追求的效益与公平价值如何在产品责任法领域实现平衡,确实是一个难题。《重述三》颁布之前,美国虽有多个州以判例的形式肯定了售后警示义务,但却提出了一大串的限制条件。法官和立法者主要担忧的是:过多地要求生产者对一切售后发现的风险作出警示将造成一种无法承受的负担。因而《重述三》第10条通过一系列规则对售后警示义务做出了界限判定,包括售后警示义务产生的前提条件、理性人标准、过错责任原则等。

在我国《侵权责任法》的制定过程中,也有相当一部分学者反对引入售后警示制度,其主要理由为:(1)售后警示义务妨碍科学进步和技术革新。如果要求制造商对因科学发展而发现的产品缺陷承担责任,将大大打击他们技术创新的积极性,导致严重的低效率,并最终损害消费者的利益[4];(2)售后警示义务责任的不确定性会引发责任保险危机,甚至导致企业破产;(3)售后警示义务导致产品提供者的可责难性与其法律责任范围的不成比例性,有违法律公正。以上担忧有一定道理,但事实证明,我国现有法律体系对消费安全的保护还远远不够,引入售后警示制度不会产生矫枉过正的后果。何况发展风险抗辩本身已经体现了对生产者创造财富和推动科技进步的鼓励,而产品缺陷不仅涉及消费者个人的利益,更多时候关涉整个社会的安全与发展。基于公平理念,生产者较消费者更有能力认识到风险的存在并能采取有效措施防范损害的发生。因此,要求生产者承担售后警示义务以限制发展风险抗辩是合理的,它体现了法律在生产者和消费者之间做出了既符合公平原则又符合效益原则的权衡。

公平和效益同为法的价值追求目标。尽管人们对公平的涵义有不同的理解,但是从终极意义上来看,公平是法的最终价值目标。罗尔斯认为正义即公平,同时,正义为社会制度的首要价值,而正义原则的要义是将各项权利和义务平等地分配给不同的社会主体;同时,一切正当或基本权利都不允许以实现最大增量的名义来侵犯[5]。罗尔斯的正义原则表明,公平优先于效率,效率要用公平来权衡,缺失公平的效率不是真正的效率。从根本上说,公平与效益是相辅相成的关系。美国产品责任法发展历程已经证明,过于严格的责任看似对消费者公平,实则是对效益的损害。产品责任法的规定关系到消费者的权益能否实现,但是消费者权益能否实现还是有赖于生产者赔偿损失的能力,若使生产者承担过重的赔偿责任,而导致其经营困难甚至破产,必然不利于国家经济的发展,也不符合效益原则,最终损害的是消费者的利益。产品责任法发展至今,已不再仅仅强调保护消费者权益,而是更多地注重生产者与消费者利益的动态平衡。

三、售后警示义务的司法适用与立法完善

(一)归责原则的适用

如果生产商违反售后警示义务,并因此导致产品的使用者遭受人身或财产损害的,根据《侵权责任法》第46条之规定,生产商应当承担侵权赔偿责任。问题在于,该责任是严格责任还是过失责任?对此问题,法律规定并不明晰。过错责任原则和严格责任原则的区别在于,前者要考虑责任人在主观上是否存在过错,后者仅考虑责任人是否应当警示而未予警示,而不需考虑其主观上是否存在过错。在美国的司法实践中更多的判例认为生产商承担的是过失责任而非严格责任。“在严责责任的框架下承认售后警示义务,绝不意味着售后警示义务亦以严格责任为归责原则。恰恰相反,售后警示义务从产生那天起,就显示了其与严格责任的离心力,这或许就是售后警示义务的持续性所致”[6]。因为在严格责任的框架下建构售后警示义务,将使销售者或生产者处于两难境地:改进产品,将使其原先售出的产品变得有缺陷,因而要负严格责任,这必将为诉讼所累;不改进产品,则产品老化,而终将被市场淘汰。正因为如此,《重述三》第10条将生产商违反售后警示义务的责任限定为过失责任,判断生产商是否承担责任的依据是“理性人”标准,对过失的定义采用了汉德公式。即通过界定损失几率(P)和损失额(L),并用B表示预防成本,只有当B<PL时,加害人才构成过失。

在我国,支持严格责任原则者认为,产品缺陷责任总体上来说是一种严格责任(根据《产品质量法》第41条,生产者就产品缺陷承担无过错责任),其产生、发展有一定的政治、经济原因,当前我国产品质量与产品安全成为主要社会问题,售后警示缺陷责任也应以严格责任为归责原则。本文认为,基于公平与效益平衡原则的考量,我国产品责任法应适用过失责任原则。原因有三:其一,现代社会科技迅猛发展,几乎没有完美无缺的创新型产品,如果要求生产者对违反售后警示义务承担严格责任,那么似乎每个产品事故都可以归责于生产者,这必然会影响生产者的创造积极性。而过失责任原则相对较宽松,只要生产者尽到了合理的注意义务,主观上没有过错则不必承担侵权责任,因而可以避免生产商陷入两难境地,有利于平衡消费者和生产者之间的利益冲突。其二,过失责任原则的主旨是理性人以合理的谨慎防患于未然,而不是事后的补救,这更符合售后警示义务的立法宗旨,即并非要求生产者承担巨额赔偿责任,而是建立消费安全。

(二)售后警示义务的认定

1.要考虑时间因素

首先要考虑的是售后警示义务的起始时间。各国产品责任法一般以产品投入流通为分界点来考察产品缺陷与发展风险。那么,对“投入流通”应作何理解?斯特拉斯堡公约6第2条第4项规定,如果生产者已将产品交付给另一人,则该产品即为“投入流通”。依学理解释,不论采用何种方式(包括出租、出售、出借等),也不论是否有代价,只要是基于营业目的而转移给他人,即可构成交付。因此,在产品因营业目的转移给他人之前,生产者都负有消除危险的义务。如果此时危险为已知的,发展风险抗辩就不能成立。对于已投入流通的缺陷产品,制造者在发现风险后,即使可以提出发展风险抗辩,仍负有及时充分警告的义务。

如果生产商承担售后警示义务的起始时间是投入流通的话,那么何时终止呢?如果超过了产品责任除斥期间,生产商是否还应承担售后警示义务?在美国,大多数判决均肯定除斥期间适用于售后警示义务领域。根据该观点,除斥期间既适用于售前警示义务,也适用于售后警示义务,超出除斥期间生产商即不负售后警示义务。然而也有少数州的判例持相反的观点(如俄勒冈州和佐治亚州),认为如果生产商在除斥期间经过之后得知自己提供的产品存在危险,他们仍然要承担危险的警告义务,不得以除斥期间经过为由拒绝承担责任。如佐治亚州最高法院所援引的法律规定:“本分条中规定的任何内容不得免除生产商承担的危险警告义务,如果生产商知道使用其生产的产品会产生危险的话。”[7]根据立法精神,在认定售后警示义务时,除斥期间应当适用于售后警示义务领域。因为除斥期间适用于一切产品缺陷引起的损害赔偿,包括警示缺陷在内,而售后警示义务是警示义务的延伸,除斥期间适用于售后警示义务既符合该制度的立法意图,也利于合理地保护生产者的利益,不至于使其承担售后警示义务的时间过长。

2.产品的性质不影响售后警示义务的认定

当认定生产商是否应承担售后警示义务时,是否需要考虑产品的性质呢?从现有的国外立法来看,售后警示义务并不适合于所有的产品。根据澳大利亚法律,售后警示义务并非一项绝对义务,产品提供者是否有发布售后警示的义务,取决于多方面的因素,如危险的程度、产品的性质、产品的寿命周期和可能的使用者,等等。美国各州在肯定售后警示义务的同时也提出了一系列限制条件,但是究竟哪些产品适合售后警示,法律并没有明确规定。这给司法实践带来了很大的挑战。有观点认为,对于日常家用品,生产商不用承担售后警示义务,因为日常家用品是大规模生产、大规模销售,让生产商对每一个消费者承担售后警告义务几乎是不可能的。事实上,根据《重述三》第十条的规定,成立售后警示义务的前提条件之一就是“那些应该被提供警示的人能够被确定”。即生产商承担售后警示义务的产品要么是非大众化的产品,要么是可以直接知道最终顾客名单的产品。如果销售者无法明确对谁发出警示才会真正有效,则可能不负售后警示义务。然而,结合我国当前现实,在认定售后警示义务时不应将产品性质作为判断依据。原因如下:首先,日常家用品潜在危险往往涉及广大公众的安全,若生产商不予以警告,损害后果将更严重,社会影响更大;其次,售后警示义务并不要求生产者将产品缺陷确实地通知每一个消费者、使用者,对于广大身份不明的消费者、使用者,即便生产商不能确切地知悉其具体信息并与之建立有效的联系,也可以通过大众媒体发布危险警告,使消费者可以迅速地知情,以便采取有效措施预防危害的发生。可见,产品性质并不影响售后警示义务的认定,在产品投入流通后,只要发现产品存在危险,就应该履行警告义务。

(三)违反售后警示义务的责任的认定

1.应当警示而未警示

产品投入流通后,基于科技的发展和持续的观察,若已经发现该产品存在威胁人身或财产安全之虞,那么就有必要对此新发现作出警示,这一点毫无疑问。但是,侵权责任法第四十六条规定的“发现存在缺陷”是否包括应当发现而实际上没有发现的情形呢?如果从督促义务主体勤勉地履行售后警示义务的角度出发,本条应该理解为既包括已知的,也包括应知的危险。危险已知或应知的认定标准,应采用客观标准,即国际最先进的科技标准。只要本领域科学技术的最新发展见诸于出版物,一个勤勉的厂商就应该予以关注并及时发现自己生产的产品是否存在潜在的危险。另外,虽然售后警示是针对已经售出的产品,但与该产品是否仍在生产无关,即便已经停产,仍应对其危险发出售后警告。若应该警示而未警示,即违反了售后警示义务,应承担相应的责任。

2.警示不当

售后警示义务的正确履行要及时、有效。具体而言,是指发出警示的时间、内容、对象和方式都应合理。在警示内容方面,生产者应对所知悉的重大危险及预防措施作出准确、清晰、完整的警示。在警示对象和方式的选择上,应以有效性为准。警示对象应是能够采取有效行动降低风险者。同时应采取最为有效的警示方式:当可以确定消费者的信息时,可以通过电话、信件、登门拜访等方式直接警告;若直接警告不可行,则可通过大众媒体通报危险及防范措施。综上,判断警示是否恰当的标准是合理人标准[8]。如果争议产品的经营者在履行售后警示义务的过程中不符合合理人标准,则可认定经营者存在过错,应承担由此导致的侵权责任。

四、结语

售后警示义务作为警示义务的延伸及对发展风险抗辩的限制,拓展了生产者、销售者的警示义务和侵权责任,更好地保护了消费者和使用者的人身和财产安全。与此同时,为了促进技术创新,保护生产积极性,在建构售后警示义务时要考虑诸多复杂问题,从效益出发还是从权利出发,如何在效益和公平之间取得平衡,如何充分考虑生产者和消费者经济实力和有关产品信息上的不平等,如何在推动生产创新与切实保护消费者合法权益之间取得动态平衡,现代美国产品责任法的理论与实践对我国产品责任制度的司法实践及立法完善极具启发和借鉴意义。

[1] 张明安.美国侵权法上的售后危险警告义务研究[J].北方法学,2008(6):41-60.

[2] 周新军.我国产品责任法价值目标的选择与权衡[J].求索,2008(7):124-126.

[3] 姚建军.侵权责任法视野下产品责任问题研究[J].人民司法,2012(5):20-24.

[4] 徐勇前,韩晓琪.论产品责任之发展风险抗辩[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2010(10):104-108.

[5]廖申白.《正义论》对古典自由主义的修正[J].中国社会科学,2003(5):126-137.

[6] 陈承堂.售后警示义务——严格责任抑或过失责任?[J].江淮论坛,2003(3):74-78.

[7] 美国法律研究院编著.侵权法重述第三版:《产品责任》[M].肖永平,龚乐凡,王雪飞,译.北京:法律出版社,2006:274.

[8] 董春华.产品责任法上的售后义务及其对中国的启示[J].东方论坛,2012(2):39-45.