国家的社区权力结构:基于案例的比较分析*

2013-11-16郭圣莉

郭圣莉

(华东理工大学,上海 200237)

经过多年的房地产改革,中国城市社区已经从集体权属的单位社区转向了个人权属的居住社区。由此带来的社区组织形态和社区治理方式的变化引起了大量讨论。与这些讨论相关的一个问题是,建立在私人产权基础上的社区是否导致了社区权力结构的变化?研究者认为随着私有产权的确立,以三驾马车为代表的社区权力架构取代了居委会的一元权力格局(李友梅:2002)。然而,组织层面上的架构并不等于权力的实际状况。在三驾马车的构架下,谁是社区中真正的有权者?社区权力的核心是个人还是组织?其权力来源为何?由于以往的研究多是组织层面上的定性研究,带有强烈的理论上规范倾向,对社区权力的实然状态缺乏实证的微观测量。本文希望借助于社区权力的传统测量方法和社会网分析工具考察到底谁才是握有实权的社区领导者,并进一步分析社区权力来源和组织关联。通过在微观层面上对社区权力的测量及其权力属性的分析,我们可以廓清一些争论,展示出国家在社区中地位及其对社区的控制程度。

一、文献:社区权力结构变迁

自亨特和达尔经典社区权力研究后,社区权力研究主要围绕着精英论和多元论展开。但亨特和达尔所针对的是城区范围的社区权力运作,关注的是权威的资源分配。而中国城市社区则主要囿于街-居范围,权力指向的是生活社区的自治机制。因而有不同的路径。最早有影响的从权力角度研究街-居权力结构变迁的是朱健刚(1997)以上海五里桥街道为观察对象的研究。他认为建国之后社区权力结构是一个由虚拟状态向一级政府实体化的“社区行政建设”过程。伴随着单位制向社区制过渡,社区“权力中心正在由以往的单纯的政府行政控制向半行政半自治的社区管理委员会过渡”,形成了党组织、行政管理以及非政府组织构成的行政支持网络并置的“权力的三叠组织网络”。之后的社区权力研究则主要以居住小区为对象,多元社区权力框架成为关注的重点。从早期居委会、物业与志愿者团体所组成的“权力的三位一体组织网络”的构想(陈雅丽:2000)到“三驾马车”(李友梅:2002;2003),“四位一体”结构(王冠:2005)都强调随着社区管理对象由行政属性的居民(户籍居民)转向以房产所有权确定的具有多重身份属性的居民,以行政管理为主要手段的单一社区转向了多样化管理的复杂社区,从而使居委会的功能相对弱化而形成了“由国家、社会组织和体制外精英组成的三重权力结构”(李友梅:2002;李金红:2004),而党则通过行政组织系统成为领导性力量,从而在城市社区“构成了一个以执政党为圆心的同心圆状的中心——边缘型组织体系”(李金红:2004)。总之,这些静态权力结构分析认为,社区内部权力结构经历了从国家垄断社会资源所形成的单一行政性社区权力结构到权力主体多元化的转变,构成了以街道办事处-居民委员会的行政权力网络;以业主委员会、议事会等组织为代表的社会自治权力网络以及对上述两重网络的渗透而构成的党组织网络(李金红:2004)。另有一些研究从动态角度考察社区实际的权力运作过程。张虎祥(2005)通过对三个“关键性事件”的描述认为“权力是在社区组织的关系实践过程中不断再生产出来的”,行动者在遇到特定事件时会运用各种策略和手段来扩大自己的“自由余地”,由此掌握权力关系中的主导权。而金桥(2010)通过观察居委会进入国际社区的艰难过程,考察了居委会在社区的实际运作过程中的多层权力逻辑,发现社区运作中缺乏自组织逻辑与民主逻辑。闵学勤则对居委会作为一个组织的声望与权力进行了定量研究。认为居委会的权力主要来源于行政性,并有相当的局限性(闵学勤:2009)。

总体说来,这些研究认为随着产权房和单位制的变革,中国城市社区正在呈现出多元化的社区权力格局和社会化的治理模式(夏建中:2003;刘春荣:2007;李友梅:2003;闵学勤:2011),居委会扮演的政府行政末稍角色使其日渐边缘化,除了满足社区弱势群体部分需求外几乎无法回应社区大部分居民的需求。不断成长起来的业主委员会、物业公司、社区居民代表大会、社区议事会等营利或非营利社区组织显著的协商、交换、合作等行动方式正逐渐地消弭着居委会在社区中的权力,促使了社区权力的分化和重组(闵学勤:2009;郑杭生、黄家亮:2012)。因此,在旧式的低档小区居委会仍然能在一定范围内发挥影响力,而在商品房小区中,居委会越来越边缘化,业委会处于相对主导地位。小区愈高档,居委会所能为居民提供的服务越有限,也就越不具有影响力。

二、假设

根据以上研究,可以得出以下假设:

假设1:商品房小区较其它类型的小区更具有多元化的权力结构。

假设2:商品房小区中居委会影响有限,业委会等其它自治组织是社区的主导组织。小区越高档,居委会权力越小。业委会权力越大。

由于居委会的准行政化组织身份,有些研究者对它在各类低档小区中的地位评价也不高。由于实际承担大量行政事务,“上面千条线下面一针穿”使其不堪重负,严重阻碍了自治与社区的发展。研究者由此论断居委会“行政化困境”阻碍了它成为真正的自治组织,也阻碍了它获得大多数居民(除少数弱势群体)的认同(郑杭生,黄家亮:2012)①。故有:

假设3:即使在低档小区中居委会也是形式化,不具有实质影响力。

然而,笔者认为居委会作为国家代理人仍然是社区主要权力组织。首先,政府事务中也包含着大量的社区事务,如政府对老人、弱势群体提供的各种扶助政策,以及社区卫生、福利和社区文化等各项事务。很难清楚地划分何为行政性的,何为社区内生的。其次,居委会作为一个准行政性组织,在当前社会结构下其合法性、组织和动员能力都远优于业委会、物业等社区组织。也就是说,居委会的行政性在某种程度上反而是其获得社区权力的优势。因为当前社区权力的资源主要来自于国家,社会性权力生长缓慢。基于此,本文提出竞争性的假设:

假设4:在现有社区管理框架下,至少在低档小区中居委会仍然处于主导地位,且具有实质影响力。

为了对以上观点进行验证,本文选择了上海两个小区,一个为高档商品房小区,一个旧式拆迁的低档小区作为对照案例。结合声望法、提名法和社会网络方法考察社区中拥有权力的组织和个人,以及权力与组织的关系,并进而对社区属性进行分析。

三、研究设计

韦伯对权力的定义强调在社会关系中,行动者利用地位,不顾反对行使自我意志的能力。有学者依此将社区权力定义为达成自己(个人与群体)目标的能力(卢秀员:2002)。它包含着四个基础性来源:经济、文化、军事与宗教(威廉·多姆霍夫:2009)。徐震(1986:60)认为传统的社区领导人士,多是知识人士和政界人士 ,由经济地位而分,由社会阶级所形成,通常不属于一个职业团体,而系基于地方宗亲关系。但在现今的大陆城市社区却不能辨识出这样的社区领导群体。每一居住小区具有相当高的同质性,缺乏阶层分化。更关键的是社区具有很强的行政属性(国家属性),因此,组织资源就成为社区权力的主要提供者。故研究者主要从组织层面讨论不同组织的权力属性与功能。然而,社区事务的属性与个人也有高度相关性。社区自治有赖于少数对社区事务特别热心、对社区事务决策拥有影响力的社区领袖及其同仁与社区居民构成的网络(卢秀员:2002)。社区权力结构即是指决策人士或领导人士权力的分配(徐震:1998:99)。这意味着对社区权力的分析不能脱离对社区权力领袖的研究,不能直接将组织等同于权力。而需要深入到个人层面,通过发现哪些人在社区中掌握权力以及这些权力是来源于组织授权,还是以个人魅力获得了居民支持。因此,本文测量社区权力时,使用了类似多姆霍夫(2009)在用阶级支配理论解释美国的权力现象时的网络分析方法。我们测量不在组织层面,而以个人为研究单位。通过具体的指标衡量谁是社区真正的掌权者,进而根据这些社区领袖的地位身份界定权力主体。

对社区领袖的测量方法主要有职位法、声望法、决策法和综合法(文崇一:1989:292)。职位法是通过正式职位或官职来定义领导人。其基本假定是认为那些在社区主要的社会、经济和政治机构中占据关键职位的人就是社区领导者。②亨特的声望法认为组织中声望最高者就是最高领导者。这一方法的核心是列出有声望的人,然后访谈并证实这一列表。亨特还认为这些精英人士大多相互认识来往,互相磋商社区事务,从而结成紧密的权势群体(夏建中,2001)。决策法则追踪事件,分析哪些人在具体决策。即以考察谁制定社区重大决策作为衡量领导权的标准 (Jackson,1978,Robert Dahl,1958)。当然更多的学者认为应该同时使用声望法和决策法来研究社区权力(Conway,1973)。本文采用的综合法除了包括以上的职位法、声望法外,还应用了社会网分析方法。

社会网络分析是通过人与人之间的社会关系来解释社会资源掌握情况的社会研究方法。“社会网络分析的核心在于,从‘关系’的角度出发研究社会现象和社会结构”(刘军:2009)。它是通过对网络中关系的分析探讨网络的结构及属性特征,包括网络中的个体属性及网络整体属性。社会网作为一种研究方法在中国主要应用于城乡居民社会网络、社会支持网络以及社会网对职业地位影响等方面的研究。近来有学者将社会网应用于社区研究,如用社会网研究社区内部社会支持网络、社区内部家庭联系、社区内外的网络联系等(齐心:2007)。而本文尝试将社会网分析方法应用于测量社区微观权力结构。“从社会网络的角度来看,一个抽象的人是没有权力的。一个人之所以拥有权力,是因为他与他者存在关系,可以影响他人。或者说,一个人的权力就是他者的依赖性”(刘军:2009:97)。然而,考虑到人际网络的多重特征,本文并不直接将处于网络中心的人等同于权力核心,而是将其视为研究的基础。由于拥有权力的人一定是网络关键人物。因此,本文首先通过社会网方法发现处于网络中心的是哪些人。之后再应用职位法、声望法发现社区领导者是否与此网络中心相符合来确定社区权力的真正拥有者。具体步骤如下:

第一步,抽取样本,并以其为调查对象进行整体网分析以发现网络中的关键人物。

第二步,采纳了声望法中的经典问题以及职位生成表和社会网自我中心分析问题(问题详见附录)向被调查对象提问,寻找社区领导者及其网络。声望法的问题如下;

问题1:请列出在社区事务工作中,您最认可他或她意见的5个人的职务或名字;

问题2:假如社区面临一项重大工程,需要大部分居民都能接受的一群领导人来决策,您会选择哪些人组成这个领导集团?

第三步,对照前两步的分析,确定社区领袖,并根据其所处的职位、身份上升到社区组织层面进行分析,并对前面的假设加以验证。

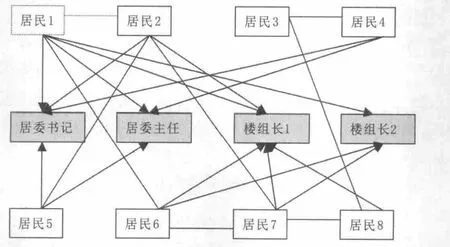

这一方法的关键问题在于被调查群体的有效性。样本的大小和代表性对结果的有效性会产生关键性影响。我们没有在社区进行概率抽样,其原因在于普通居民间熟悉度不高,更少介入社区事务,很难形成有效的网络。故我们将调查对象限定为对社区事务参与较多的特殊群体。为了测试这些群体的有效性,我们在案例中的低档小区(D)中随意选取了一楼栋,并随机抽取8位居民调查普通居民间熟悉程度以及对楼组长和居委会的熟悉程度。结果如下:

我们从中可以发现社区书记、主任、楼组长被居民熟悉的情况不一,但相对居民之间被熟悉度更高。其中1号楼组长最高,有5位熟悉的居民。其次是居委书记4位。居委主任和楼组长2也都有3位。而居民之间即使有联系也是单点的。在这一小范围的试调查中,居委会的体系可看作是社区的网络中心。限于网络调查的复杂及社区实际,我们舍弃以普通居民为调查对象,选择了与社区组织有更多联系的群体。事实上,无论是何种类型的社区,社区组织主要是通过与其联系较为紧密的一些特殊社区成员达致普通居民。因此,我们在D小区进行声望调查时选择了小区中30个楼组长。在A小区是42位社团成员。D小区的整体网是以20位楼组长构成。具体情况下文会进行介绍。在此需要说明两个小区选择了不同的调查网络的原因。D小区是一个拆迁小区,经济情况一般。有效的社团活动很少,而楼组长体系健全。A小区是一个高档小区。社团活动十分活跃,号称十几个,保持经常活动的也有4-5个。参加活动和担任楼组长都以退休老人为主体。为了验证商品小区中居委会被边缘化的假设,我们选择了与居委会联系较少的社团成员作为调查网络而不是隶属于居委会的楼组长。其推理是:如果在社团群体中居委会处于权力核心则在属于居委会的楼组长体系中毫无疑问更是权力核心。这是对假设一、二的强验证。

四、案例与社区网络调查

1.案例情况

D社区位于上海某区,由五条里弄构成,共有38幢居民楼1970户,人口5880人。社区是为拆迁建设的小区。1993年开工建设。开始时主要是拆迁人员,整体生活水准较低。但也包括了单位福利房和少量商品房。D社区居委会成立于1995年,由书记、主任、三名委员及两名专职社工组成。从1995年至今D社区共进行过5次居委会改选。负责D社区的物业公司是由原来的房管所转制而成。业主委员会于2004年成立。成员5人,其中4人同时担任楼组长。D社区内共有楼组长65名,居民代表75名。作为老小区,他们中的大多数人在D社区居住年限较长,多为退休赋闲在家的中老年人,热心社区事务,居民们对他们的认可度也较高。因此我们将楼组长群体作为主要调查对象。

A小区是高档商品房小区,2001年开盘,当时市价即在2万以上。小区有56幢居民楼,总户数为2350户,4920人。社区居民基本由三口之家构成。社区居民的受教育水平与收入水平相对较高,从事的职业层级也比较高,即使退休人员经济条件也很好,对居委会物质需求较少。A社区以社团活跃著名,在社区中活跃着若干由居委会发起、居委会和居民共同维护的社团,主要以声乐班(在册人数78人,经常活动人数30-50人不等)、摄影沙龙(在册人数48-52人,活动人数30人左右)、大学教师联谊会(在册人数30-40人,活动人数20人左右)为主,其它还有编织班、拳操、英语班、知心交友沙龙、舞蹈班等都是活跃组织。很多社团远近闻名,吸引一些来自区外的居民,这可能与社区居民素质较高有关。比如声乐班的负责人和摄影班负责人退休前都是高级专业人士。而大学教师联谊会负责人则原为某上海高校的副校长。

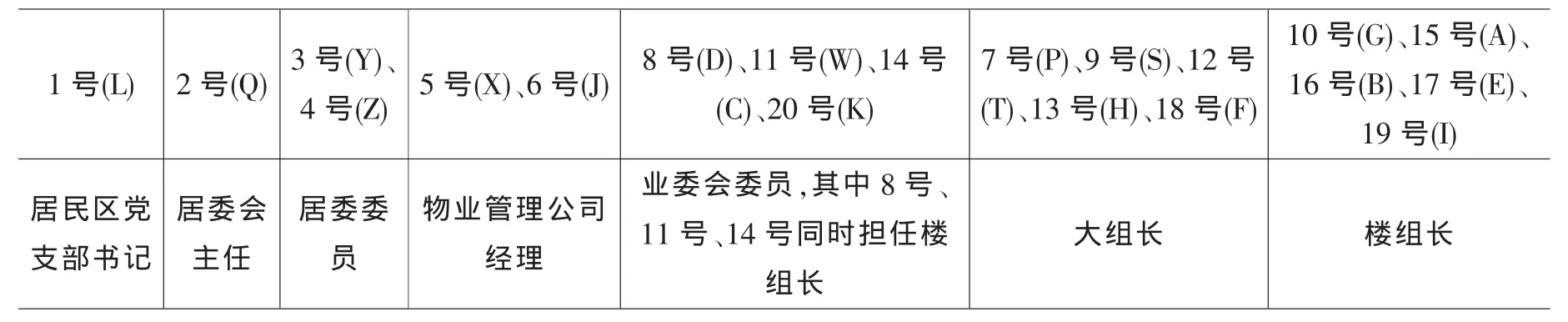

2.D社区的内部网络和派系结构

我们应用社会网方法分别在D社区和A社区进行了整体网和自我中心社会网调查,获取了各个行动者之间的关系数据。整体网调查要求有边界。D小区有楼组长数十人,但真正活跃的只是少数。根据我们的长期跟踪,我们选择了经常参与的20人作为整体样本调查网络间交往数据。此20名行动者详细情况如下表所示:

表1 D社区整体交往网络行动者构成

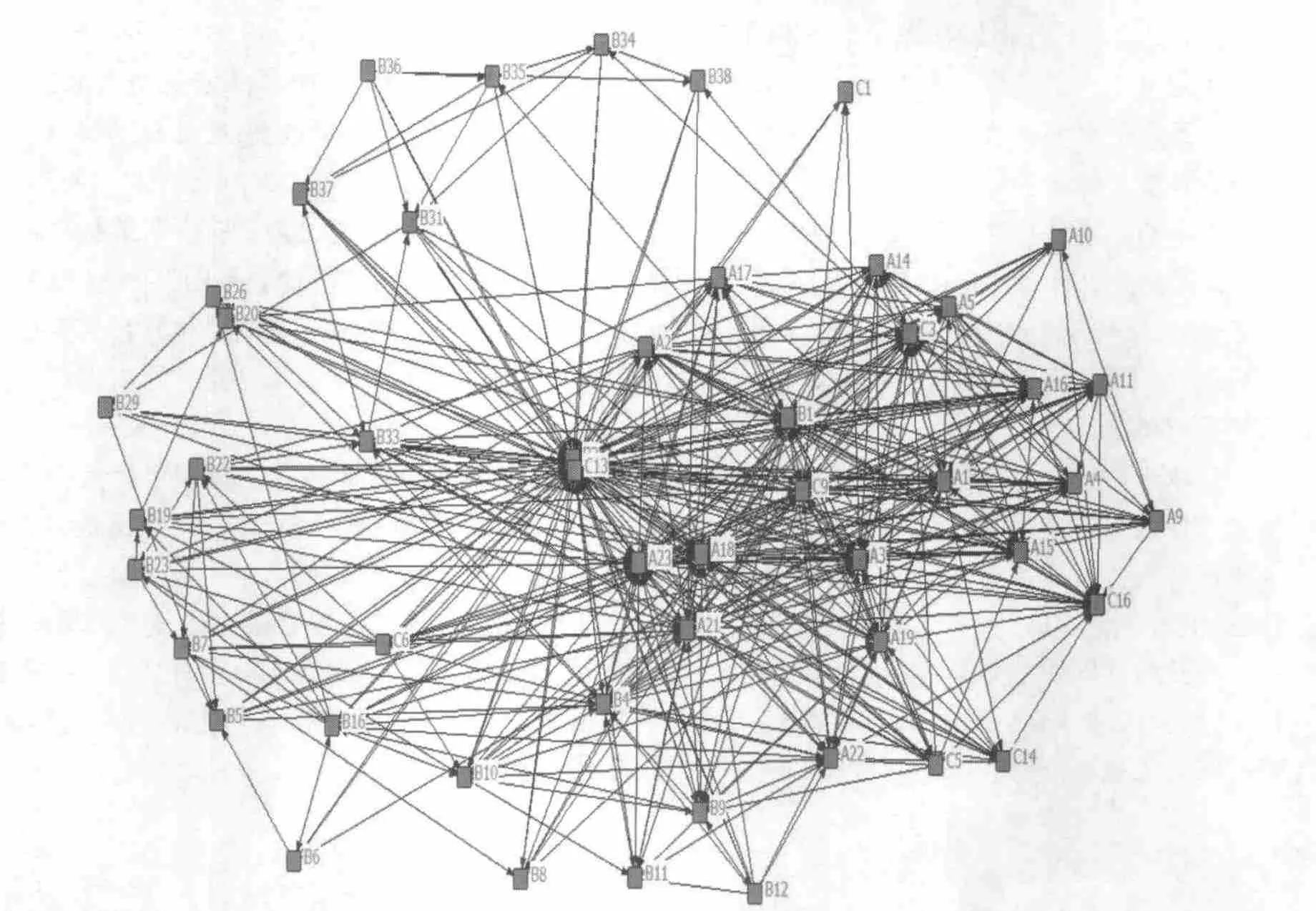

根据这20人间相互选择的情况,如一方选择对方标记为1,不选择标记为0,用UCINET进行数据录入后产生的二值矩阵,根据这一二值矩阵后绘制出的D社区交往整体关系图如下,从图中可以看出较为清晰的网络结构形态:

图1 D社区交往整体关系图

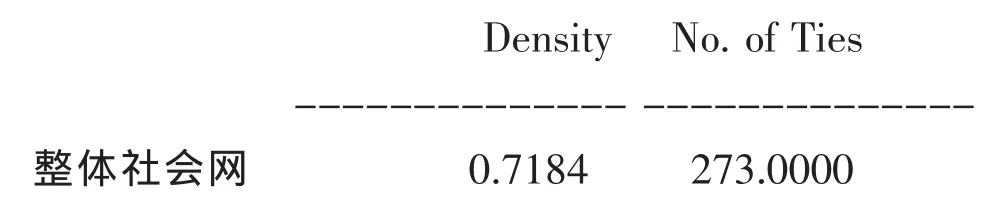

这一网络显示成员之间的交往十分密切。我们对其进行了网络密度测量③。

表2 整体社会网密度

分析显示这20人中共有273个联系,密度为0.7184。这一密度相当大。其原因是因为整体网规模较小且限定条件较为简单,只要行动者彼此间有交往关系就成立。但这依然反映了这20名行动者作为社区主要行动者彼此之间交往频度相当高。说明D小区存在着一个细密的社区管理网络,它以居委会为核心,物业、业委被纳入到其中。D小区日常管理中确实存在着三家联席会议制度。当然在业委委员也是楼组长的情况下,亦可以说是居委会内部的会议。从整体社区交往网络的关联性和关联度数④可以发现这一网络活跃性。所谓的关联性是指“如果一个集体的成员之间的社会关系把该集体团结在一起,我们就说该集体具有关联性”(刘军:2009:155)。根据UCINET的计算结果,此网络每对点的平均距离为1.2829,而点对间最大的途径的是2,也就是说每两个行动者之间最多通过两步就可以达到对方。说明这一网络保持着频繁的日常互动。

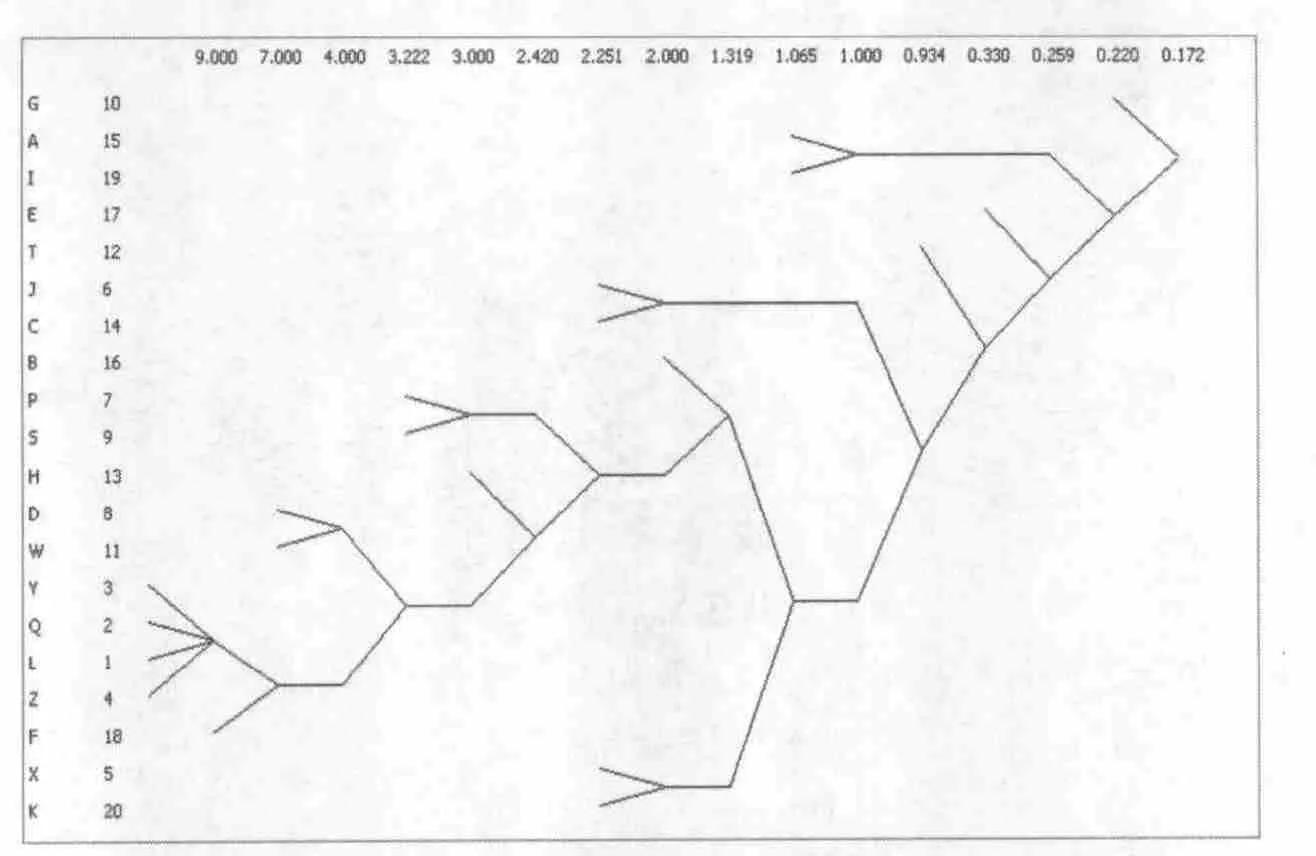

社会网分析的优势在于可以通过定量化的“关系”数据对网络的中心进行测量。通过D社区整体交往网络的中心性指数(表略)发现,1、2、3、4(居委委员)四个点的中心度数均达到100。显示这一网络中居委会委员与所有网络成员都存在联系,且只有他们是关系全覆盖的。其次是大组长。虽然存在着个体差异,但5名大组长中4名点度数都明显高于普通楼组长,最高者是18号。说明在居委会的楼组长体系也存在内部层级。另外值得注意的是8、11、14、20作为业委会委员(前三同时还是楼组长)相对于组长普遍高,特别是8号。这既可能是由于业委会委员被赋予其更高的权能,也可能是由于原来比较积极故能被处于主导地位的居委会看中而选入业委会。第二,接近中心性指数(指一个点与其他点接近的程度,如果该点的接近中心性程度高,则其在传递信息方面就更容易,因而更可能处于网络的中心和中间中心性。它测量对资源控制的程度。依然是1、2、3、4最高。其他指数相对较高者分别是7号、9号、13号、18号大组长,以及8号。可见除了12号,大组长显然处于次级核心地位。再次证明了居委会在这一网络中的核心地位。但居委会成员之间无差别,而楼组长中却划分出了大组长层级。即居委会在此网络中是作为整体影响楼组长的,楼组长内部存在着一定梯级制。这亦可以从社会网的派系分析中得到补充证明。虽然此处网络较小但为了验证上面的发现,我们仍然进行了凝聚子群分析⑤。从以下树形图也可得知,1、2、3、4、8、11、18号组成一个派系,他们分别是4名居委委员、2名业委会委员(兼楼组长)与1名大组长。他们是此网络中联系最为紧密的小群体,对应了前面8、18号的高中心数值。居委会成员参与所有的派系中且均位于核心。而普通楼组长仅属于一个派系。由此图可以看到,居委会的影响基本是沿着居委委员、大组长、业委委员(兼组织)、普通楼组长扩散。

图2 整体社区交往网络派系树形图

总之,从以上D社区整体交往网络分析看,D社区内部网络密度很大,各行动者之间联系紧密,每人最多通过两人就可到达另一行动者。居委会委员总是处于网络的中心位置,掌握着最多的信息与资源,与其联系较为紧密的是大组长和兼业委会的楼组长。但是,居委会书记、主任与普通委员未区分开来,所有委员都处于中心位置。其次是大组长和具有业委会委员身份的楼组长。说明社区网络存在着梯级结构,大组长和兼业委会的组长都获得较普通楼组长更高的权力。这个梯级结构内部联系相当细密,说明居委会对楼组长具有实质的影响力。因此,可以推想,只要普通楼组长与居民间能够建立一定的联系则此细密的网络即可达致居民。这也对居委会普遍存在着的以积极分子为抓手的工作机制的证明。它强而有力地解释了居委会何以能够有效地展开工作,即使在直接选举中亦能够有效地“合乎程序地”操纵选举结果⑥。

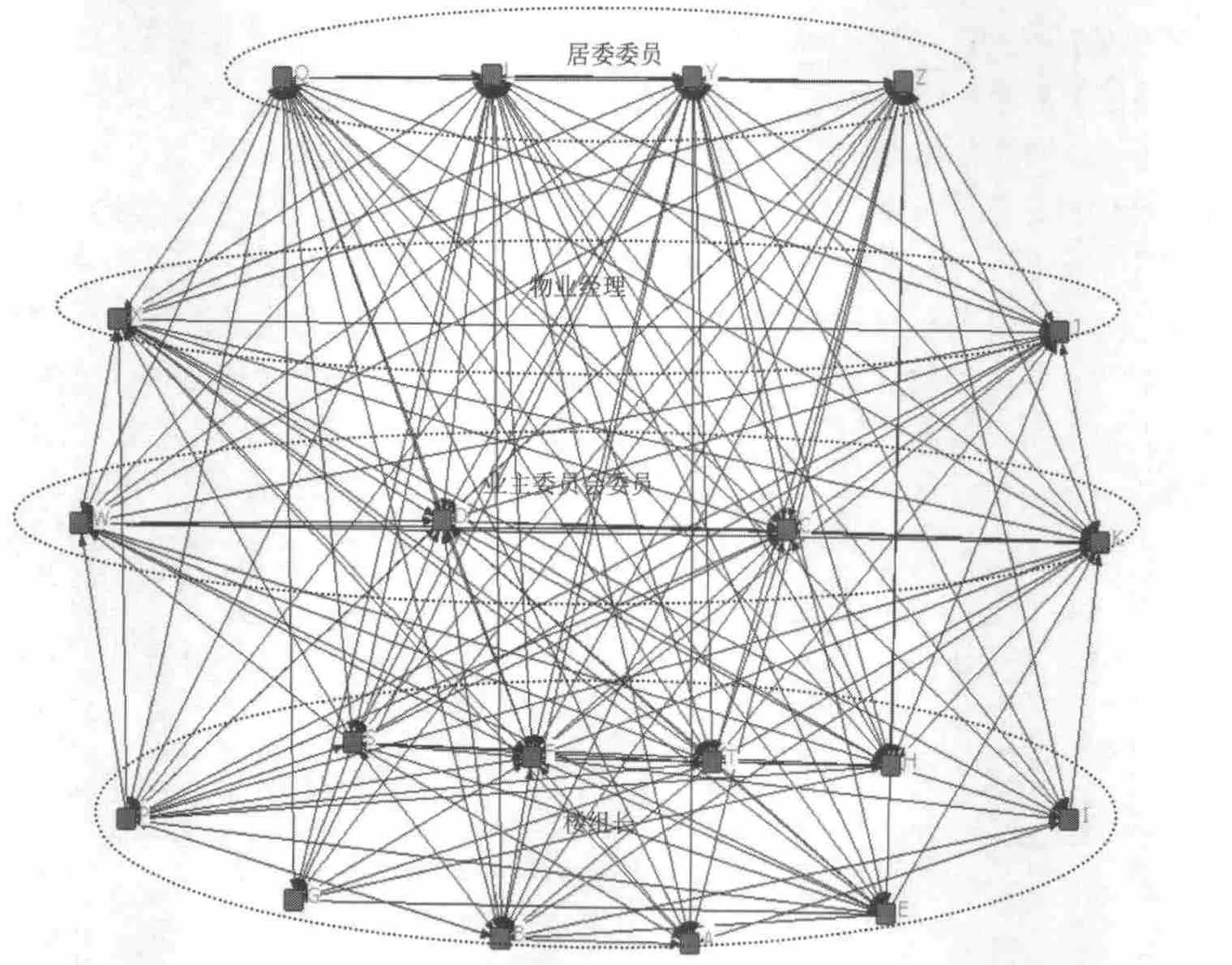

3.A社区内部网络情况

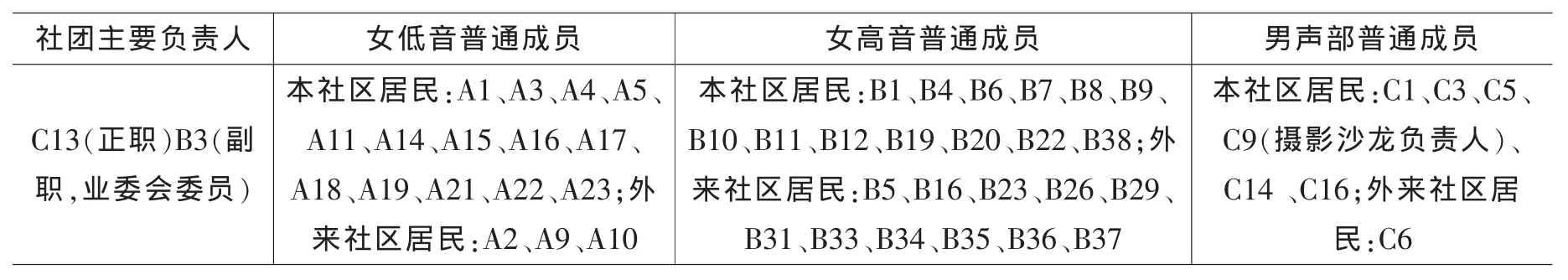

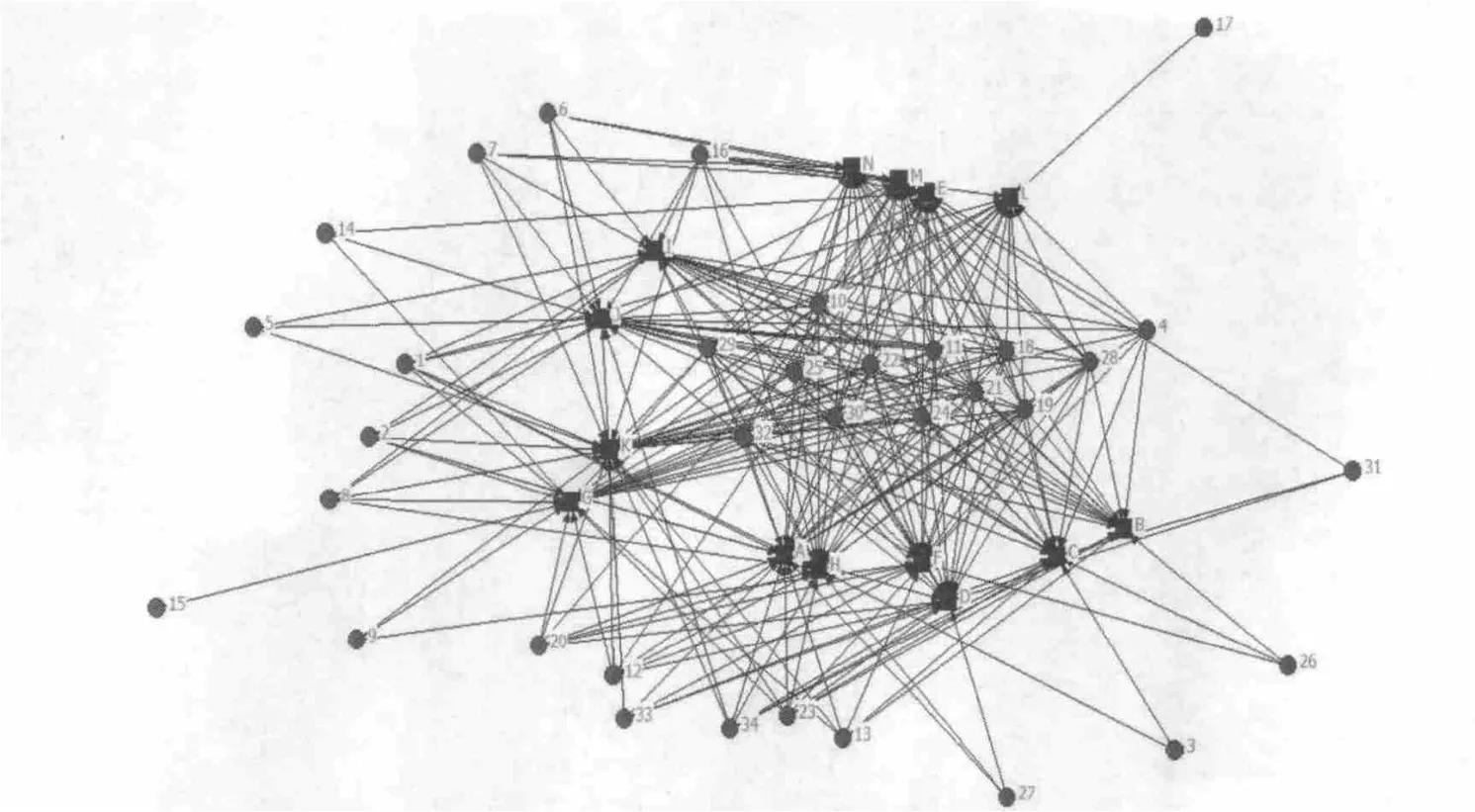

为了对A社区进行权力多元化分析,我们选择了社团网络而不是楼组长网络作为调查对象。这些社团的建立多少与居委会有所关联,特别是与居委会具体条线负责人K关系密切。这使调查结果难免产生一些向居委会的偏离,但此社区里并无纯粹民间自发的社团,即使有也是小圈子个人人际交往。从这个角度来说,居委会扶持的社团可算是社区中楼组长之外的更具民间色彩的网络。我们分两次对A社区进行了调查。第一次是对声乐班的50个人进行的对称性调查。第二次是以居委会、社区负责人等行动者为对象对声乐班34人进行的非对称调查。二次调查对象的具体构成如下:

表3 A社团声乐班整体交往网络行动者构成情况(第一次调查)

表4 A社区声乐班与居委会网络行动者(第二次调查)

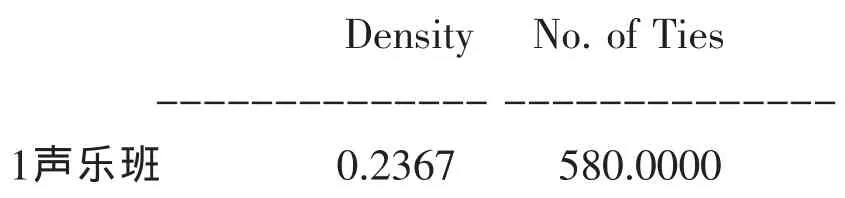

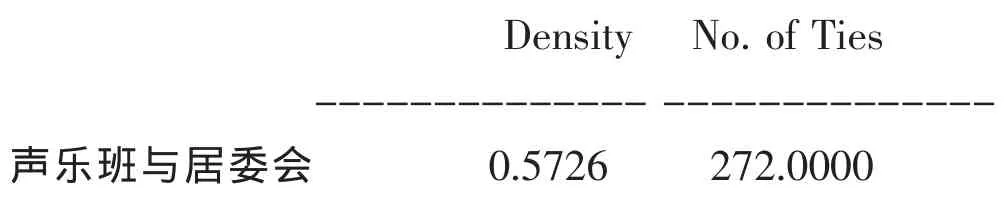

第一次调查完全针对社团内部网络且成员数较多,故网络密度不高(表6)。但将居委会成员纳入后密度明显增大但均小于D社区⑦,说明居委会作为行动者在网络联连中具有实质性影响。两次调查的内部交往整体关系分别见图3和图4

表5 声乐班整体社会网密度

表6 声乐班与居委会整体社会网密度

图3:A社区声乐班内部交往关系

图4 A社区声乐班与居委会整体社会网络关系

图3、图4的交往呈现出不同的样态。后者明显有两个中心。显示出声乐班虽然是居委会主导成立的,但内部已形成自我网络,有自己的中心。图4中居委会成员和社团核心成员均是网络中的节点,但同时在这些行动者之外普通成员之间也有着自己的网络联连和中心点。说明A社区已发展出居委会之外的民间网络体系,但居委会仍具有影响力。

从中心度指数上看,除了C13和B3为声乐班负责人点度数达到100之外,其余有一定职务的也较高,如A2曾先后任摄影沙龙负责人和业委会主任,A16曾任声乐班负责人,A3、B1是楼组长,C9是摄影沙龙负责人。值得注意的是,一些普通楼组长在此网络中与一般社团成员未能区分开来,反而一些普通成员中心度数较高,如A21、A23、C3等构成了中心。因为是非对称调查,此处分别列出了普通成员和核心成员的中心性指数。 从一般成员看,分别有10、11、18、19、21、22、24、25、28、29、30、32等处于中心。说明普通社团成员网络内部有自己的核心成员且中心较为分散,符合一般社团的特点。而居委会成员与其它社区负责人区别不明显。但居委会负责社团工作的委员K位于最高。其次是居委会主任和另一核心成员A,再次是社团负责人F、G以及核心成员H。而书记和其它居委成员并不高。由于第二次调查是非对称调查无法进行派系分析,第一次调查的派系则是社团内部的子群不是我们要分析的对象,故亦不再分析。

总体来看,我们的调查显示,即使是以社团成员为调查对象,A社区居委会和楼组长仍占重要位置,但随着社团活动的日常化,同时也发展出社团自己的网络联连。在社团网络中,社团负责人和一些核心成员与居委会成员一样占据着较为重要的地位。同时,普通社团成员也形成了自己的网络核心。但需要说明的,由于社团与居委会关联性,所有的社团负责人与居委会保持着密切的联系,被视为当然的社区积极分子,有的充当楼组长和业委会成员。因此,在某种程度上也可视为居委会的扩张。A社区的业委会和物业未包括进来,是因为此届业委会由于一些特殊情况除1人外全体辞职,新一届尚未选举产生。而物业与社团网络几乎没有关联。

五.社区权力调查与分析

以上调查中,D社区网络是以居委会为核心构成的,大组长也较普通楼组长占据着更重要的位置。而A社区中居委会、社团负责人和一些社团普通成员均构成网络的中心。但网络中心虽然意味着更多的信息传递和资源机会却未必等同于权力中心。为进一步探究这些中心点是否同时具有权力的维度,即是否对社区有实质性影响,我们配合了声望法和决策法进行进一步的调查验证。即对前述两个问题和自我中心网调查。

在D小区进行声望法调查是利用楼组长会议时进行的。我们选择了30位楼组长。前述问题的结果如下:

(1)对于问题1,即在社区事务工作中,最认可的人,提名集中在居委会主任、党支部书记、居委委员之间,只有一位楼组长与一位居民被提名。大多数的楼组长只填写了两到三人,显示出了在他们的心目中认为对社区事务有影响力的人选有限且限于居委会,其中尤以党支部书记与居委会主任为主,两人分别被提名了28次与30次,其余的三位居委委员及社工也共被提名了18次。业主委员与物业没有人员被提名。由此反映出了在D社区楼组长网络中,社区中的声望人物几乎全部集中于居委会与前面的网络中心点高度吻合。不过,这一提名区分出了居委会内部成员,提名集中于主任、书记,显示了权力与职位高度相关。

(2)对于问题2,社区中如果面临重大事务选择哪些人组成领导集团这一问题,所有的楼组长都选择了居委会成员。因为此题为多选题,共有12人同时选择了社区积极分子,8人选择了业委会成员,14人选择了社区中较有社会威望者。楼组长们普遍认为社区中的公共事务应主要依靠居委会成员来领导。不过,回答开始有多样化色彩,虽然居委会仍无可置疑地处于核心地位,但问卷显示存在着由共同协商决策公共事务的倾向,即以居委会为核心的多元化权力结构倾向。

(3)同时进行的职位生成表和社会网自我中心调查主要是想区分出居委会、业委会与物业。在调查的30位楼组长中,28人认识党支部书记、25人认识居委会主任⑧、8人认识物业经理,3人认识业主委员会委员。这一结果表明楼组长对于居委会的熟悉程度远胜过物业管理公司与业主委员会。且认识的年数与该被调查者在社区居住的年数或者他担任楼组长的年数相关。大多数的楼组长认识党支部书记和居委会主任的年数要超过其担任楼组长的年数。其次,15位楼组长选择了每周都会与支部书记与主任有接触,另15位选择了每月一次。从他们这里获得的信息最主要的是与社区事务相关的,也包括社会信息和聊家长里短。此处居委会领导层与普通成员也被区分出来。在楼组长中最熟悉交往最多的5人中,党支部书记和居委会主任均被提名15次,其余三位居委委员共被提名17次,业委会委员2次,另有三人提名的5人均为其邻居。所提名的人与被访问者通常都有5-10个共同认识的人。此处,居委会主任、书记同样处于最高提名,同时邻居开始出现,说明自我中心网作为人际关系网络确实反映了个人间的联系,但在这样的网络中,主任书记和委员仍然位于最高,说明楼组长与居委会之间的联系是实质性的,居委会成为一些积极分子在社区中的主要交往对象。

由这些问题的回答可以证实在D社区中,存在着一个以居委会为中心的楼组长网络,前述的网络中心也同时是权力中心,至少居委会的权力获得了楼组长普遍认同,且认同度与职位高度相关,显示了居委会权力来源的制度属性。

下面我们再来看A社区的情况,在A社区我们选择了42个社团成员进行上述问题的调查:

(1)调查网络中最认可社区事务意见人的提名同样集中于居委会主任、党支部书记、居委委员之间,以党支部书记与居委会主任为最。两人分别被提名了37次与35次,负责文教工作的K委员次之,被提名27次,其余的三位居委委员提名数约在20次左右。另有些楼组长、业委被提名1-2次。物业没有被提名。由此反映出,在社区社团网络中,本社区中的声望人物也主要集中于居委会中,并同样显示出权力来源于职位。而那些位于网络中心的普通社团成员并没有被提名,可见一般社团成员只是社团网络的交往中心而非同时为社区权力中心。

(2)对于社区中如果面临重大事务选择哪些人组成领导集团这一问题,出现与D社区的明显不同。不像D社区居委会获得了全票,A社区只有22人次选择居委会成员,却有31人次选择了社区积极分子或居民,29人次选择了业委会成员。而且选择居委会的大多同时还选择了其它选项。可见,在A社区的决策程序中,居委会不再无可置疑地处于唯一的领导地位,而呈现出多元化的权力格局。

(3)职位生成表和自我中心网调查结果与D社区相类。42位被调查者中认识居委会党支部书记和主任的分别是28和33人,认识物业经理的26人,认识业委会的14人。绝大多数老年人认识书记的时间相对集中在2-3年之间,认识主任的时间则集中在3-4年⑨,同样远低于在小区的居住时间。认识物业的时间则相对分散,从1年到9年不等;认识业委会的时间很多都是1年,只有个别在9年。可见业委会的变动性相当大。从接触频率上来看,与D社区一样,书记、主任基本每周接触⑩,物业则大多每月接触,主要是物业费和维修等事务。从书记和主任处主要获得社会信息,偶尔聊家长里短。在最熟悉交往最多的5人中,书记、主任以及K委员提名最多,三者分别出现了19次,26次和23次,社区积极分子共提名33人次。另外楼组长和邻居分别出现了8人次和6人次。交往频率上绝大多数都是1周1次;在共同认识的朋友上,凡是选择居委会成员的,共同认识的朋友数量绝大多数都在10人以上,只有2人在5-10人。而选择楼组长、邻居或社区积极分子时,共同认识的人数则相对分散,有认识10人以上的,也有仅仅认识2-5人或5-10人的。可见在A社区,居委会是一个网络和信息中心,通过与居委会的联系,居民间也扩大了在社区的交往圈。

根据以上的调查可以发现,两个社区中居委会都处于社区的核心。声望法中提名对居委会领导人的高度集中反映了居委会作为一级组织具有实质的影响力。这一影响力与职位的高耦合性说明居委会的权力主要来自于国家而非个人魅力。事实上,被访居民都清楚居委会实质上是街道的下级组织,拥有国家赋予的资源和上面的支持。更不用说书记是上级直接任命的。因此,对书记与主任提名的高度集中反映了调查群体对居委会上级授权的认同。这就是在居委会的选举中积极分子能够配合居委会将上级看中的人选入居委会的原因所在。尤其值得注意的是,如果说D小区作为低档小区且调查的对象是楼组长结果是顺理成章的话,那么,A小区作为高档社区且调查群体是社团网络成员,在前述社会网调查中同样显示了居委会仍较业委会具有更强的影响力。而且在网络调查中具有最高中心度数的居委委员K在声望法和职位调查中远不及主任、书记。说明在高档社区中,体制内的正式职位仍然是权力的主要来源。而一般社团网络的中心并非社区权力中心,以居委会成员为中心的网络则较业委会和物业居于权力的核心。也就是说,在高档商品房小区中,虽然从理论上居民具有更高的财产性相关利益,而对居委会几乎没有多少物质需求,但却并不必然导致居委会的边缘和业委会的主导。不过,相对于D小区来说,A小区确实表现出了不同的特征,这主要反映在第二题对业委会和其它居民的提名使A小区呈现出更多元的倾向,也意味着居委会的核心地位正在受到挑战。这证实了假设1,但否证了假设2;证实了假设4,否证了假设3。

六、结论与讨论

本文得出以下几个结论:

第一,居委会作为实质上的街道下级组织仍然处于社区权力中心。相对于业委会、物业、社团等其它组织,居委会仍具有核心影响力。即使对于高档商品社区来说,居委会也不一定会被边缘化,不一定弱于业委会。对于一部分高档社区来说,居委会同样处于权力中心。其奥妙在于居委会所构建的以其为核心的楼组长、社团等积极分子网络和这一网络成员对居委会地位与权力的认同。

第二,居委会的权力来源于国家,来自于一部分居民对国家控制管理社区的认同和支持,而非居委会成员个人的能力和居民的授权。同时,居委会也满足了此部分居民的物质或精神需求。

第三,相对来说,低档小区的权力更为一元,且内部具有层级。高档商品社区呈现出更为多元化的权力格局倾向。一方面,居委会仍然主导社区社团网络的建立与日常运转,并通过楼组长和社团网络发挥影响力。另一方面,这些在居委会主导下建立起来的社团又发展出自己的网络和交往,并在此基础上发展出对多元权力格局倾向和认同。

这些结论在方法论上是有局限性的。

首先,权力的测量是通过特定对象的问卷实现的,难以科学地反映社区整体。不过,我们认为作为一级组织,无论是居委会还是业委会等其它组织都不可能依靠自身在多达数千人的社区建立与居民的直接联系。何况,现代城市社区的多数居民对社区事务持相对冷漠态度是很普遍的现象,积极参与社区总是少数。我们证明了社区确实存在着以居委会为核心的以积极参与居民为主体的内部网络,且这些网络对居委会及其职位权力具有高度的认同。

其次,我们的结论是建立在两个个案调查上,推论是受限的。但个案的调查至少可以否证高档社区居委会必然边缘化的想象,也否证了居委会的行政性必然阻碍它在社区的渗透和作用。如果我们在A社区也以楼组长为调查对象则结论对居委会倾向性会更强。而D社区的研究证明了在一些低收入社区居委会具有垄断社区权力的权能。这既对现有社区研究文献中居委会的积极分子现象、选举的实际运行、选举的效用性做了进一步验证和解释,同时可以引发我们对现有社区中国家与社会关系的思考。以往的研究主要是从组织功能角度研究居委会的地位与作用,从而认为高档社区中居委会将渐让位于业委会。然而,我们的研究显示国家之所以仍然能够透过居委会控制管理社区在很大程度上依赖于积极分子对居委会角色和权力的认同,也即对国家权力进入社区的认同。个案中的两个社区都发生了居委会成员的变动。两个社区中现任主任任职时间都超过书记,但书记仍然是最高领袖。如A社区中评价甚好的前书记离职后并不影响大家对新书记权力的认可。我们在私下访谈中发现D社区中主任在楼组长中的权威更高,但提名法和决策法显示书记仍然具有最高权威。显然,居委会成员的权力却是来源于职位。对积极分子来说意味着国家的授权。相反,业委会由于民间身份,由于不具备国家权威的支持,反而容易遭到居民的挑战。比如A社区原业委会成员也是高素质的退休人员,但运作起来困难重重。在遇到个别人员反复“刁难”后集体辞职。当然,居委会的权力不可能脱离功能。居委会的国家性为社团活动提供了政治安全和一定的资源与活动平台。如A社区的所有社团都与居委会有关的原因之一在于只有经居委会社团才是合法的。访谈中,社团负责人坚决地说“我们不会自己组织社团”。同时,居委会凭藉组织优势为社团提供了场所、协调、资源等多方面帮助。这有助于居委会垄断社团的主导权。它一方面满足了高档社区中的退休居民的精神需求,另一方面也与社团核心成员建立了合作关系,使其成为居委会的依靠对象和支持核心。

然而,这些社团虽然是在居委会主导下,但是随着活动的日常化,社团内部发展出了自己的网络,建立了民间的联系和新的权力观。何况,居委会的国家性限制了它权力的行使方式和功能。像在业委会与物业的冲突维权中,居委会就很难代表居民。在这类事务中居委会的角色十分尴尬。随着越来越多的社区进入维修阶段,业主与物业的冲突以及与政府管理方的矛盾将呈高发之势,也势必对居委会的权力与地位形成挑战。如居委会不能改变目前的角色与工作模式,就会为业委会等其它社区组织腾出空间。这不限于高档社区,对低档社区亦然。然而,就目前来说,在现行城市管理模式下,居委会仍然具有核心地位。这反映了国家权力对社区的控制与管理仍然具有合法性,也反映了国家对社区的控制虽然是有限的,但也是有效的。不过,随着受到传统教育的老人不再成为社区志愿者主力,居委会这种依靠积极分子构成社区管理网络的工作方式是否还会有效是值得观察的。而这一网络如果瓦解则居委会的权力也就会失去依托,这必将改变社区的权力格局,并进一步影响国家与社会关系。

注释:

①居委会行政性和其“上有千条线下面一针穿”的困境是阻碍其自治和居民参与以及社区发展的主要原因几成社区研究的主论题,此处不一一注出文献。

②这些标准往往与经济相关,详细见高鉴国.美国社区权力研究方法[J]].社会.2002.7。

③在一个有n个行动者的有向整体关系网中,其中包含的关系总数在理论上的最大可能值是n(n-1),如果该网络中包含的实际关系数目是m,则该网络的密度就是“实际关系数”除以“理论上的最大关系数”,因而该网络的密度等于m/(n(n-1))。刘军:《整体网分析讲义——UCINET软件实用指南》,格致出版社,2009年,第11页。

④点关联度表示的是行动者之间的独立性和脆弱性,每个数字表明的是一个行动者要去掉其他多少个点才会与另一行动者没有联系,也即数字越大表明关联性越强,在网络中作用越强,数字越小就越边缘化。从表中同样看出由强至弱分别是居委委员、大组长、业委会委员、物业经理与普通楼组长。

⑤因为此次用于研究的是二值矩阵,且所有的点都是可达的,这个图就只有一个成分(component)存在。派系是指至少包含三个点,其中任何两点是直接相关,不能向其中加入新的点的小群体结构。对于有向数据先要进行对称化处理。

⑥对于居委会选举的研究都证明积极分子对于选举“有效”进行的关键性作用(社区选举文献部分可见耿曙、陈奕伶、陈陆辉:《有限改革的政治意义:中国大陆动员式选举参与对其城市居民参与意识的影响》,《人文及社会科学集刊》2008年第4期。此处的网络证明了居委会对积极分子的影响力,说明居委会为何能够通过积极分子“操纵”选举的结果。

⑦网络密度也受到人数的影响。三个网络密度与人数成正比。

⑧书记虽然是后来调来的,但两次调查其认识的人并不少于居委主任。但在楼组长内部的访谈中主任更具有权威。

⑨这可能与主任、书记的任职时间有关。主任是上届(2009年)选举上任的,书记是选举后调来的。

⑩业委会委员也是每周接触,但此人同时为社团负责人并不能反映业委会的性质。

[1]徐晓军.城市社区自治:权力矛盾及其协调——以武汉市X社区为个案[J].广东社会科学,2005,(1).

[2]朱晓彦.社区居委会“开证明”的尴尬与矛盾[J].社会,2003,(6).

[3]闵学勤.转型时期居委会的社区权力及声望研究[J].社会,2009,(6).

[4]闵学勤.社区权力多元认同中的公民性建构[J].社会,2011,(4).

[5]陈伟东.权力平衡模式:居委会“两难困境”的破解[J].红旗文稿,2008,(22).

[6]熊易寒.人民调解的社会化与再组织——对上海市杨伯寿工作室的个案分析[J].社会,2006,(6).

[7]朱健刚.城市街区的权力变迁:强国家与强社会模式——对一个街区权力结构的分析[J].战略与管理,1997,(4).

[8]朱健刚:社区组织化参与中的公民性养成[J].思想战线,2010,(2).

[9]朱健刚.以理抗争:都市集体行动的策略——以广州南园的业主维权为例[J].社会,2011,(3).

[10]刘春荣.城市基层重建的原理和策略[J].探索与争鸣,2011,(7):25-26.

[11]刘春荣.国家介入与邻里社会资本的生成[J].社会学研究,2007,(2).

[12]夏建中.中国公民社会的先声——以业主委员会为例[J].文史哲,2003,(3).

[13]陈雅丽.城市社区的组织建设与权力协调[J].社会,2000,(8).

[14]李友梅.城市基层社会的深层权力秩序[J].江苏社会科学,2003,(6).

[15]王冠.当代中国城市社区权力分布与思考[J].重庆社会工作职业学院学报,2005,(6).

[16]李金红:城市社区建设中社区权力结构的重组——以武汉市前进街永安社区为例[M],华中师范大学,2004.

[17]张静.发展中的公共空间的社会基础[J].社区理论与社区发展,2001,(3).

[18]金桥.基层权力运作的逻辑:上海社区实地研究[J].社会,2010,(3).

[19]齐心:走向有限社区——对一个城市居住小区的社会网络分析[M],首都师范大学,2007.

[20]刘军.整体网分析讲义——UCINET软件实用指南[M].格致出版社,2009.

[21]威廉·多姆霍夫著.谁统治美国:权力、政治和社会变迁[M].译林出版社,2009.

[22]文崇一.台湾的社区权力结构[M].台北:东大图书公司,1989.

[23]张虎祥.社区治理与权力秩序的重构对上海市KJ社区的研究[J].社会,2005,(6)。.

[24]耿曙、陈奕伶、陈陆辉.有限改革的政治意义:中国大陆动员式选举参与对其城市居民参与意识的影响[J].人文及社会科学集刊,2008,(4).

[25]杨毅:业委会之惑——中国一线城市业主委员会现状调查[J].住宅与房地产,2006,(11).

[26]陈幽泓:社区组织是最自然的组织,南方者市报,2011.8月15日.

[27]邹小平、黄俊桦、罗刚.泸州市住宅小区业主委员会发展现状、问题及其对策[J].中国房地产.2011(12).

[28]卢秀员.社区结构与社区发展功能[M].台北:洪叶事业有限公司.2002.

[29]徐震.社区与社会区发展[M].台北:正中,1998.

[30]徐震.社区一词的有衍及其演进[C].社区发展的回顾与展望.1986.

[31]刘少杰.新形势下中国社区建设的边缘化问题[J].甘肃社会科学,2009,(1).

[32]郭圣莉.加入核心团队:社区选举的合意机制及其运作基础分析[J].比较公共行政,2010,(1).

[33]郑杭生、黄家亮.论我国社区治理的双重困境与创新之维——基于北京市社区管理体制与改革实践的分析.东岳论丛,2012,(1).

[34]高鉴国.美国社区权力研究方法[J]].社会,2002,(7).

[38]Bott.Elizabeth.Family and Social Network:Roles,Norms,and External Relationships in Ordinary Urban Families.London:Tavistock,1957.

[39]Floyd Hunter.Community power structure:a study of decision makers[M].The University of North Carolina Press,1953.

[40]R.A.Dahl.Who Governs?Democracy and Power in an American City[M].New Haven Yale University Press,1961.

[41]Jackson ,Pamela Irving..Community Control ,Community Mobilization,and Community Political Structure in 57U.S.Cities.The Sociological Quarterly 19,4(Autumn)1978.

[42]Gamson,William A.Reputation and Resources in Community Politics.The American Journal of Sociology 72,2(Sep.)1966.

[43]Conway,William J.Economic Dominants and Community Power:A Reputational and Decisional Analysis.American Journal of Economicsand Sociology 32,3(Jul.)1973.