战国时期楚方言第一人称代词系统研究

2013-11-16尹喜艳邵慧君

尹喜艳,邵慧君

(1.广东农工商职业技术学院,广东 广州510507;2.华南师范大学文学院,广东 广州510631)

上古时期的第一人称代词比较复杂,从历时的角度分析,殷商时期只有3个:“我”、“余”、“朕”;西周时期增加了2个,共有 5个:“我”、“余(予)”、“朕”、“卬”、“吾”;春秋时代达到6个:“我”、“余(予)”、“朕”、“卬”、“吾”、“台”,到了战国时期“卬”、“台”消失,第一人称代词稳定为“我”、“吾”、“余(予)”、“朕”4个。从共时的角度分析,上古时期人称代词的地域差异早已引起学者们的关注:黄盛璋(1963年)认为:“从殷周到秦的统一,历时很久,地区也相当广大,语言是发展的,不可能没有时间和空间上的差异”,同时他指出“《楚辞》是上古汉语人称代词地域性上的代表。”[1]周生亚(1980年)在讨论上古汉语人称代词繁复原因时,提出了“殷方言”、“洛邑方言”、“鲁方言或其它某些北方方言”[2]。张玉金(2004年)在研究西周汉语第一人称代词的时间性和地域性问题时,提出了“宗周方言”的概念,同时指出“黄盛璋认为《楚辞》是上古汉语人称代词地域性的代表,这是可信的。这种现象可以看作是语言类型地理推移的表现。”[3]可见以《楚辞》为代表的战国时期的楚方言人称代词系统是有着鲜明的方言特色的。然而战国时期楚方言第一人称代词系统的具体情况如何,目前尚没有学者进行过专门研究。本文将以《楚辞》①本文所引《楚辞》原文均引自林家骊译注《楚辞》,北京:中华书局,2010。中战国时期作家作品以及楚地出土战国简册为语料,在全面整理与统计分析的基础之上研究战国时期楚方言中的第一人称代词系统。

一、考察战国时期楚方言的材料

《楚辞》是战国时期楚方言的典型传世文献。宋黄伯思《翼骚序》云:“屈宋诸骚,皆书楚语,作楚声,纪楚地,名楚物,故可谓之‘楚辞’”。从《楚辞》(东汉王逸《楚辞章句》)所收篇目的作者年代来看:有战国时期的屈原、宋玉;有西汉的贾谊、淮南小山、东方朔、王褒、严忌、刘向;还有东汉的王逸。作品的年代前后跨度达500余年,为准确了解战国时期的语言面貌,本文以战国时期的屈原与宋玉的作品为研究语料。《楚辞》中屈原的作品共23篇[4]132:《离骚》、《九歌》(11篇)、《天问》、《九章》(9篇)、《招魂》;宋玉的作品有《九辩》。

文化丰富的楚地出土战国简册是战国时期楚方言的真实反映,主要包括:长台关楚简、望山楚简、九店楚简、包山楚简、曾侯乙墓简、郭店楚简、曹家岗楚简、葛陵楚简、五里牌楚简、仰天湖楚简、杨家湾楚简、夕阳坡楚简②长台关楚简(见河南省文物研究所编撰,《信阳楚墓》,文物出版社,1986年);望山楚简(见湖北文物考古所和北京大学中文系合编《望山楚简》,中华书局,1995年);九店楚简(见湖北文物考古所和北京大学中文系合编,《九店楚简》,中华书局,2000年);包山楚简(见湖北省荆沙铁路考古队,《包山楚简》,文物出版社,1991年)、曾侯乙墓简(见湖北省博物馆,《曾侯乙墓》,文物出版社,1989年);郭店楚简(见荆门市博物馆,《郭店楚墓竹简》,文物出版社,1998年);曹家岗楚简、葛陵楚简、五里牌楚简、仰天湖楚简、杨家湾楚简、夕阳坡楚简(见陈伟等《楚地出土战国简册十四种》经济科学出版社,2009年)。。这些简册可分为两类:一类是档案,即文书;另一类是典籍,即古书。在这两类出土文献中,“文书类的比古书类的更能保持原貌。”[5]古书类简册情况稍有些复杂,因为有时存在出土地域虽在楚地,但存在作者地域与曾经流传地域并不在楚地的情况。如郭店楚简中既有道家的著作《老子》等,又有儒家的著作《缁衣》等,老子是楚人,《老子》一书也主要在楚地流传,那么其写作的背景肯定是楚方言,而《缁衣》等儒家著作很可能是以鲁方言为背景写作的,所以在研究战国时期楚方言的情况时,对郭店楚简笔者进行了区别性对待,仅以明确为楚方言背景的《老子》甲、乙、丙和《太一生水》为考察语料。

二、第一人称代词的使用频率

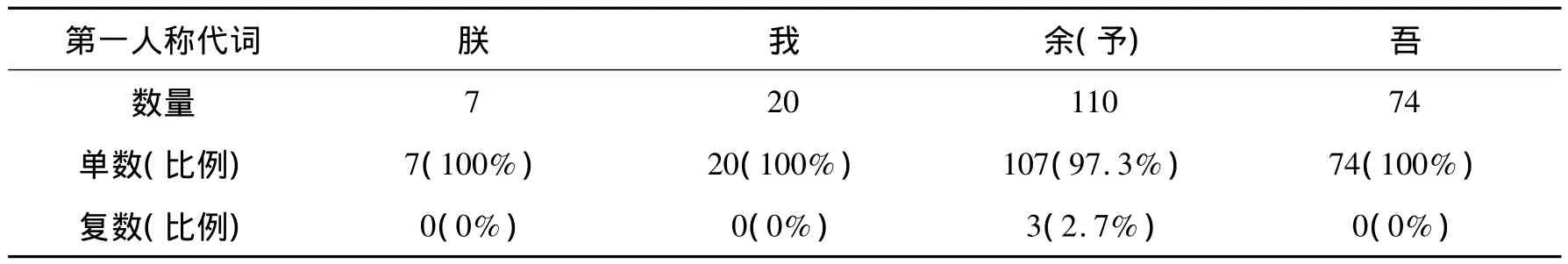

战国时期共同语中的第一人称代词有“吾”、“我”、“余(予)”、“朕”。“‘余’和‘予’两个字虽然写法不同,但是,它们的古音相同,都属于鱼部定母。它们所记录的应是同一个词。”[6]战国时期楚方言中的第一人称代词也是“吾”、“我”、“余(予)”、“朕”,但楚方言中各人称代词使用的频率较共同语却存在较大差异。战国时期楚方言中使用的第一人称代词“朕、我、余(予)、吾”共使用211次,见表1。

表1 战国时期楚方言第一人称代词的使用频率

通过对《楚辞》以及楚地出土战国简册中第一人称代词的研究,笔者发现几点特别之处。

(一)在战国时期楚方言中,“余(予)”是使用频率最高的第一人称代词,而“我”却只是非常弱势的第一人称代词

在战国时期共同语中第一人称代词系统以“我、吾”为主,根据邹秋珍(2010年)统计,“‘吾’、‘我’它们出现的次数分别占第一人称代词总数的48%、40.4%。”[7]贾则夫(1981年)认为:“‘余’的活动量在春秋战国时代大为削弱,一般不用于口语中,而只是表示某种身份或态度。”[8]张玉金(2004年)也进一步论证了从西周到战国时代“余”在共同语中越来越少见了[3]。然而战国时期楚方言中的“余”使用次数达110次,占第一人称代词使用总数的52.1%,是比“我、吾”更为活跃的第一人称代词,可以说“余(予)”是战国时期楚方言中最常用的强势第一人称代词。

第一人称代词系统中“余(予)”成为强势的同时,与此联系着的是另一人称代词的弱势化,这个人称代词就是“我”。在战国时期的楚方言中只出现了20次,只占第一人称代词使用总数的9.5%,非常明显,在战国时期的楚方言中“我”只是一个非常弱势的第一人称代词。

如何理解楚方言中的“我”如此弱势,而“我”在后来的汉语共同语中却又一直保持第一人称代词强势的稳固地位?这可能要从方言与共同语的关系上来寻找部分答案。商代从盘庚迁殷以后,殷都是商王朝政治、经济和文化的中心;到了西周时期,首都镐京就成了当时天下的中心,与此相应,张玉金(2004年)认为:“(迁殷后)殷方言应是雅言,也就是共同语。到了西周,宗周方言(中心地点是镐京)逐渐取得了共同语的地位。春秋战国时代,虽然不及殷商、西周时代那样统一,但当时天下的共同语是存在的。”[3]游汝杰(2000年)也指出:“在西周时代,就有所谓‘雅言’的存在,‘雅言’是周族王畿所在地的镐京话;西周或后来正经的书、文都是用雅言写的,如《易传》、《论语》。”[9]可见,从商代一直到战国,共同语是存在的,虽然建立共同语的基础方言不一样,但从来都没有以楚方言作为基础方言。“我”在殷墟甲骨文中常见,在西周金文中常见,在春秋时代的《诗经》以及《春秋》中也常见,“我”是殷方言、宗周方言、共同语中共同拥有的最强势第一人称代词,然而楚方言中“我”使用比例不足十分之一,这种现象只能算是楚方言第一人称代词系统不同于殷方言、宗周方言以及共同语的显著特点,是地域差异的体现。随着时间的推移,战国后期楚国的灭亡以及秦汉朝代的更替,楚方言的影响力也在逐步减弱,楚方言第一人称代词系统在与上古共同语的竞争过程中,不断被共同语影响,接受共同语的同化,这样一来,在上古时期共同语中就已奠定强势地位的第一人称代词“我”,并没有因为其在楚方言中的弱势地位受到很多冲击影响,而是始终保持着其在共同语中的强势地位一直发展到近代、现代,直到今天。

(二)在战国时期楚方言中,“朕”仍然存在口语之中,虽然使用频率已不高

“朕”作为第一人称代词,在战国时期的共同语中已经基本消失了,周生亚(1980年)认为:“西周以后‘朕’已成为十足的古语成分”[2]贾则复(1981年)认为:“‘朕’在西周以前属于口语,春秋以后就在口语中消失了”[10]。张玉金(2004年)通过对传世文献中“朕”的使用情况的详细调查统计,论证了西周前、中、后期“朕”的使用频率在明显减少,“到了西周晚期(传世文献),‘朕’已不再使用了。”[3]在战国时期的楚方言中,“朕”共使用7次,占整个第一人称代词使用总数的3.3%,虽然使用的频率并不高,但这些典型的语料证明“朕”在当时的楚方言口语中仍然存在,并没有成为古语词,也并不是模仿古人或是引用古书的特殊用法。具体语料如下:

[1]朕皇考曰伯庸。(《楚辞·离骚》)

[2]曾歔欷余郁邑兮,哀朕时之不当。(《楚辞·离骚》)

三、第一人称代词的称数功能

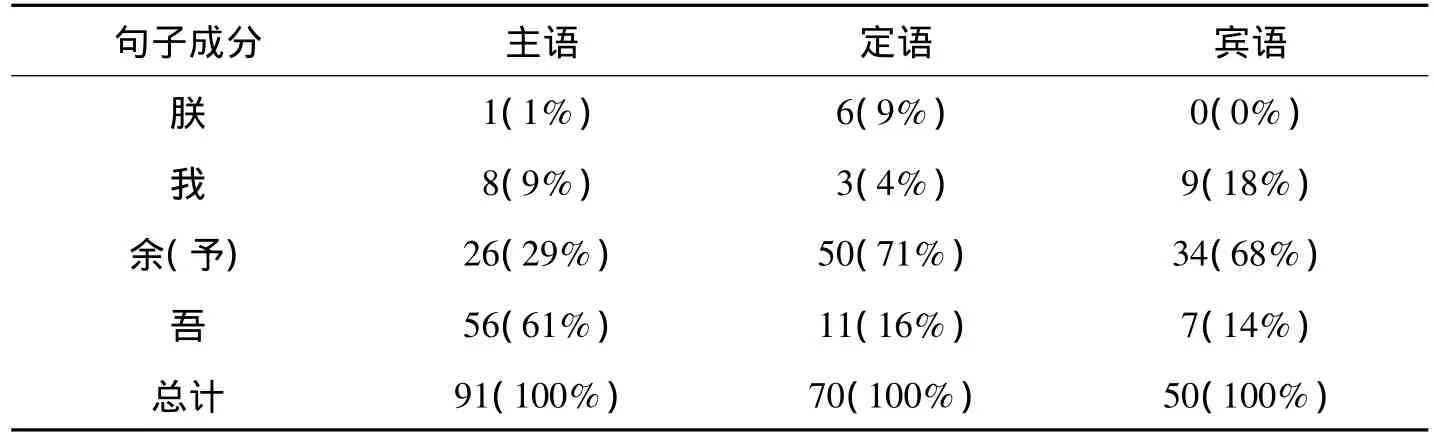

根据胡伟、张玉金(2010年)的研究,从殷商、西周至春秋时期,第一人称代词在称数功能方面经历了一些变化,到了战国时期,“‘我’和‘吾’都已经是没有称数方面的限制了,既表单数也表复数;“余”、“朕”则是一直表单数。”[11]战国时期的楚方言中的情况与当时的共同语存在差异:“朕”、“我”、“吾”、“余”均只表单数,见表2。

表2 战国时期楚方言第一人称代词的称数

(一)第一人称代词“朕”、“我”、“吾”仅表单数

“朕”在殷商、西周、春秋时期都是表单数的;到了战国时期,“朕”只是作为古语词出现,基本从口语中消失了,作为古语词出现时也只是表单数;秦代以后,“朕”仅供皇帝专用,当然也只是用来表单数。“朕”在战国时期的楚方言口语中并没有消失,共出现了7次,从称数方面来看,全部是用来表单数的,没有用来表示复数的。在《楚辞》(战国楚简中“朕”未出现)中出现的“朕皇考”、“朕车”、“朕时”、“朕情”、“朕辞”、“朕形”、“朕”都是表单数的称代。

[3]憍吾以其美好兮,敖朕辞而不听。(《楚辞·九章·抽思》)(“朕”为屈原自指,表单数)

[4]回朕车以复路兮,及行迷之未远。(《楚辞·离骚》)(“朕”为屈原自指,表单数)

“我”在殷商时期只表复数,西周时期表复数为主兼表单数,春秋时期、战国时期表单数的频率大大高于表复数。战国时期楚方言中“我”共出现20次,全部表单数。究其原因,笔者只能猜测或许是因为缺少表示复数的语境,或许这是战国时期楚方言中的“我”在称数方面与当时共同语的差别。具体语料如下:

[5]悟过改更,我又何言?(《楚辞·天问》)(“我”为屈原自指,表单数)

[6]帝告巫阳曰:“有人在下,我欲辅之。”(《楚辞·招魂》)(“我”为天帝自指,表单数)

[7]我無事而民自富。我亡为而民自化。(《郭店楚简?老子(丙)》)(“我”为圣人自指,表单数)

“吾”最早出现在西周末年的《周易·中孚》:“鸣鹤在阴,其子和之。我有好爵,吾与尔靡之。”这仅有的一例,表单数;春秋时期“吾”的使用数量大大增加了,但仍然表单数;战国时期“吾”已经发展成为当时最高频的第一人称代词,这时的“吾”没有数的分别,可以表单数也可以表复数,且表单数的频率大大超过了表复数的频率。楚方言材料中“吾”共出现74次,全部表单数。

[8]美要眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟。(《楚辞·九歌·湘君》)(“吾”为湘君自指,表单数)

[9]广开兮天门,纷吾乘兮玄云。(《楚辞·大司命》)(“吾”为大司命自指,表单数)

[10]吾幾(豈)不智(知)才(哉)。(《长台关楚简》)(“吾”为圣人自指,表单数)

(二)第一人称代词“余”表单数

在殷商、西周、春秋以及战国时期,“余(予)”一直都只是用来表单数;战国时期的楚方言材料中“余”共使用110次,其中单数107次,占“余”使用总数的97.3%。

[11]世并举而好朋兮,夫何茕独而不予听。(《楚辞·离骚》)(“予”为屈原自指,表单数)

[12]交不忠兮怨长,期不信兮告余以不闲。(《楚辞·九歌·湘君》)(“余”为湘君自指,表单数)

[13]凌余阵兮躐余行,左骖殪兮右刃伤。(《楚辞·九歌·国殇》)(“余”表复数,指我们的军队阵列)

[14]吴光争国,久余是胜。(《楚辞·天问》)(“余”表复数,指我们的国家)

“凌余阵兮躐余行”是指敌军侵犯我军阵地,冲乱我军队列。这里的“余阵”、“余行”中的“余”带有表复数的功能,不过也可认为是“余”在这里面的复数功能更多地是受到了后面的集体名词的影响,其表复数的功能并不纯粹。“吴光争国,久余是胜。”指的吴王阖闾与我国相争,多年来一直战胜我们。这里的“余”则是非常明确地具有复数功能,但是从整个楚方言的语料来看,这也可以说是微乎其微的了。

四、第一人称代词的句法功能

表3 第一人称代词的句法功能

通过表3,可以发现:战国时期的楚方言中,主语功能主要由“吾”、“余(予)”承担,定语功能主要由“余(予)”、“吾”承担,宾语功能主要由“余(予)”、“我”承担。

(一)“朕”在楚方言口语中仍然存在,可作定语、主语,但不作宾语

根据邹秋珍(2010年)的统计:“‘朕’在殷商时期作主语、定语;西周时期以作定语为主,其次可以作主语,还可以作判断句的谓语;春秋时期可以作主语和同位语;”[12]战国时期,“朕”已从口语中消失了。战国时期楚方言中的“朕”仍然存在口语之中,为数不多的“朕”的语料多数用作定语,也可以见到作主语的情况,但没有作宾语的情况。

[15]固朕形之不服兮,然容与而狐疑。(《楚辞·九章·思美人》)(“朕”作定语)

[16]回朕车俾西引兮,褰虹旗于玉门。(《楚辞·九叹·远游》)(“朕”作定语)

[17]朕幼清以廉洁兮,身服义而未沬。(《楚辞·招魂》)(“朕”作主语)

(二)“我”在楚方言中处于弱势,主要作宾语,作主语和定语比例较低

“战国时期的共同语中,‘我’可以作主语、定语、宾语,还可以作兼语、谓语(判断句中的名词性谓语)。”[12]可以说“我”的句法功能是相当完备的。在楚方言中“我”只是一个弱势的第一人称代词,出现的20处语料中,“我”主要用作宾语,可以用作介词的宾语,也可以用作动词宾语(包括动词后宾语和否定句中的动词前置宾语);作主语的比例不高,如例[6];例[3]用作定语的语料只见于出土简册。

[18]昔君与我诚言兮,曰黄昏以为期。(《楚辞·九章·抽思》)(“我”作介词宾语)

[19]怨公子兮怅忘归,君思我兮不得闲。(《楚辞·九歌·山鬼》)(“我”作动词后宾语)

[20]思君其莫我忠兮,忽忘身之贱贫。(《楚辞·九章·惜诵》)(“我”作动词前置宾语)

[21]我王於林丘之岁九月■(《葛陵楚简》)(“■”表示竹简残断,“我”作定语)

[22]自我先人,以■(《葛陵楚简》)(“■”表示竹简残断,“我”作定语)

(三)“吾”主要用作主语,也可以用作定语及宾语

战国时期,“吾”已是最常用的第一人称代词了,在句法功能方面,邹秋珍(2010年)的统计表明,“战国时期作为第一人称代词的‘吾’主要用来作主语,这种情况占第一人称代词作主语总数的60%;其次‘吾’用来作定语,这种情况占第一人称代词作定语的三分之二;较限制的是‘吾’作宾语,这种情况占第一人称代词作宾语总次数的4%左右。”[12]“吾”在战国时期的楚方言中主要用作主语(61%);其次用作定语(16%),用作宾语的情况最少,只占“吾”的使用总次数的14%。

[23]吾所以有大患者,为吾又(有)身。(《郭店楚简·老子乙)(“吾”均作主语)

[24]及吾亡身,或可(何)□□□□□□□为天下,若可以托天下矣。(《郭店楚简·老子乙)(“□”表示一个笔画不清的字,“吾”作主语)

[25]何灵魂之信直兮,人之心不与吾心同!(《楚辞·九章·抽思》)(“吾”作定语)

[26]憍吾以其美好兮,敖郑辞而不听。(《楚辞·九歌·抽思》)(“吾”作动词后宾语)

[27]不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。(《楚辞·离骚》)(“吾”作动词的前置宾语)

(四)“余(予)”作为强势第一人称代词,定语、宾语及主语功能强大

“西周时期,‘余(予)’主要是用为主语、宾语、兼语,作定语的数量还非常少,到了战国时期,‘余(予)’主要还是作主语和宾语,但是作定语已非常常见了,约占总数的18%。”[12]战国时期楚方言中的“余(予)”作为第一人称代词中最高频代词,用作定语的次数为50次,占第一人称代词作定语总数的71%,显然作定语成为“余”在战国时期楚方言中最重要的语法功能。其次“余”主要用来作宾语,占第一人称代词作宾语总数的68%,余作主语26次,占第一人称代词作主语总数的29%。

1.作定语,这样的语料共有50次。“余”作定语,既可以直接放在中心语前面作定语,也可以在中心语与“余”之间加上“之”字,以增强“余”的限制。

[28]捐余袂兮江中,遗余褋兮醴浦。(《楚辞·九歌·湘夫人》)(“余”直接修饰中心语)

[29]荃不察余之中情兮,反信谗而齌怒。(《楚辞·离骚》)(“余”与中心语之间加“之”)

2.作宾语,这样的语料共有34次。在楚方言中的第一人称代词系统中,“余”的宾语功能最完备的。“余”作宾语时,可以作介词的宾语,也可以作动词的宾语。作动词宾语又有三种情况:一是作动词谓语后的宾语;二是在否定句中作动词谓语的前置宾语;三是通过结构助词“是”复指而实现的前置宾语。

[30]鸾皇为余先戒兮,雷师告余以未具。(《楚辞·离骚》)(前一个“余”作介词宾语,后一个“余”作动词宾语)

[31]退静默而莫余知兮,进号呼又莫吾闻。(《楚辞·九章·惜诵》)(“余”作动词的前置宾语)

[14]吴光争国,久余是胜。(《楚辞·天问》)(通过助词“是”来复指“余”这一动词的前置宾语)

3.作主语,这样的语料共有26次。

[32]入漵浦余儃佪兮,迷不知吾所如。(《楚辞·九章·涉江》)(“余”作主语)

[33]离芳蔼之方壯兮,余萎約而悲愁。(《楚辞·九辩》)(“余”作主语)

五、第一人称代词的谦敬功能

(一)“吾”与“我”

李开(1984年)指出:“与‘我’相比,‘吾’的意义重在自我称说,但这种自我称说又含倨义,‘自傲义’。”[13]何乐士(1984年)认为:“就‘吾’、‘我’的主要倾向而言,‘我’表示对第一人称代词强调和加重语义,‘吾’则表示礼貌,有自谦意味。”[14]一个说“吾”有自傲义,一个说“吾”有自谦义,那么到底战国时期楚方言中的情况如何呢?

根据笔者的研究,“我”共使用20次,屈原、山鬼、圣人、天帝、百姓等都可以用“我”自指,可见战国时期楚方言中的“我”并没有表谦敬的功能。“吾”使用的74次,屈原、湘君(湘水之神)、主巫、宋玉等都可以“吾”自称,可见“吾”也是不具有谦敬功能的第一人称代词。

[34]国无人莫我知兮,又何怀乎故都?(《楚辞·离骚》)(“我”为屈原自指)

[35]君思我兮然疑作。(《楚辞·九歌·山鬼》)(“我”为山鬼自指)

[36]我好青(静)而民自正。我谷(欲)不谷(欲)而民自樸。(《郭店楚简?老子(丙)》)(“我”为圣人自指)

[37]成事述功,百姓曰我自然。(《郭店楚简?老子(丙)》)(“我”为百姓自指)

[38]驾飞龙兮北征,邅吾道兮洞庭。(《楚辞·九歌·湘君》)(“吾”为湘君自指)

[39]吾与君兮齋速,导帝之兮九坑。(《楚辞·九歌·大司命》)(“吾”为主巫自指)

[40]圜凿而方枘兮,吾固知其钅且钅吾而难入。(《楚辞·九辩》)(“吾”是宋玉自指)

[41]不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。(《楚辞·离骚》)(“吾”为屈原自指)

(二)“余”与“朕”

“余”在战国时期的楚方言中,共使用110次,除了屈原、宋玉以“余”自指之外,主持祭祀的巫人也可以用“余”自称;湘君和湘夫人(湘水的配偶神)、大司命和少司命(命运之神)、东君(日神)、河伯(河神)、山鬼、楚国等都可以用“余”自指,可见“余”并没有表谦敬的功能,凡人能用,巫人可以用,神仙也能用。

[42]名余曰正则兮,字余曰灵均。(《楚辞·离骚》)(“余”为屈原自指)

[43]捐余玦兮江中,遗余佩兮醴浦。(《楚辞·九歌·湘君》)(“余”为湘君自指)

[44]满堂兮美人,忽独与余兮目成。(《楚辞·九歌·少司命》)(“余”为少司命自指)

[45]绿叶兮素枝,芳菲菲兮袭予。(《楚辞·九歌·少司命》)(“予”为祭祀的巫人自指)

“朕”共使用7次,均出现在屈原的作品中,“朕”作主语和定语时,都是屈原的自称,没有表敬功能,也没有表谦的意思。

六、小 结

战国时期的楚方言第一人称代词系统较为复杂,有“我”、“吾”、“余(予)”、“朕”。不同于战国时期的共同语,“余(予)”最强势而“我”较为弱势。在称数功能方面,“我”、“吾”、“朕”、“余”均表单数。在句法功能方面,主语功能主要由“吾”、“余(予)”承担,定语和宾语功能主要由“余(予)”承担。在谦敬功能方面,“我”、“吾”、“余(予)”、“朕”都没有表谦敬的功能。

[1]黄盛璋.古汉语的人身代词研究[J].中国语文,1963(6):443-447.

[2]周生亚.论上古汉语人称代词繁复的原因[J].中国语文,1980(2):127-139.

[3]张玉金.西周汉语第一人称代词的地域性和时间性问题[J].古籍整理研究学刊,2004(2):42-50.

[4]袁行霈.中国文学史[M].北京:高等教育出版社,1999.

[5]张玉金.出土文献与上古汉语虚词研究[J].华南师范大学学报:人文社会科学版,2009(3):46-50.

[6]张玉金.西周汉语第一人称代词称数问题研究[J].华南师范大学学报:人文社会科学版,2005(6):72-79.

[7]邹秋珍.论战国时期第一人称代词的时间性问题[J].时代文学,2010(10):124-125.

[8]贾则夫.对“朕”“余(予)”“吾”“我”的初步研究:上[J].陕西师范大学学报:哲学社会科学版,1981(1):101-108.

[9]游汝杰.汉语方言学导论[M].上海:上海教育出版社,2000.

[10]贾则夫.对“朕”“余(予)”“吾”“我”的初步研究:下[J].陕西师范大学学报:哲学社会科学版,1981(2):78-91.

[11]胡伟,张玉金.上古第一人称代词称数研究[J].北方论丛,2010(2):67-70.

[12]邹秋珍,张玉金,胡伟.上古汉语第一人称代词句法功能研究[J].宁夏大学学报:人文社会科学版,2010(5):20-25.

[13]李开.战国时代第一人称代词“我”“吾”用法种种[J].南京大学学报:哲学、人文科学、社会科学版,1984(3):30-36.

[14]何乐士.《左传》的人称代词[M]∥中国社会科学院古代汉语研究室.古汉语研究论文集:2.北京:北京出版社,1984:10-20.