唐代庭州西海县考

2013-11-14王旭送

王旭送

(新疆社会科学院 新疆乌鲁木齐830011)

唐太宗贞观十四年(公元640年),唐朝平定高昌国之后,位于可汗浮图城的西突厥叶护献千里之地归唐。唐朝遂在其地设庭州,州治庭州城,即今吉木萨尔县北庭古城。庭州下辖四县:金满(后改名为“后庭”)、蒲类、轮台、西海四县。其中,西海县设置的时间最晚,为宝应元年(公元762年)。西海县之设置,文献记载仅见于《新唐书》卷四十《地理志四》:“西海,下。宝应元年(公元762年)置”。其后,《舆地广记》沿袭了这一记载。

关于西海县的建制由来,国内外学界大多将之比拟于清海军,认为西海县为清海军之升格。如,清代学者李光廷、徐松,现代学者岑仲勉、方英楷等。日本学者松田寿男亦持此说。[1]但是就清海军位置所在这一问题,学者却观点不一,大致有阿雅尔淖尔(玛纳斯湖)说、今沙湾县安集海镇说、今玛纳斯白杨河说、今石河子说、今玛纳斯县治说、今乌鲁木齐乌拉泊说。戴良佐先生《唐庭州西海县方位初考》一文中有详细叙述,兹不赘述。

稍后,随着吐鲁番阿斯塔那古墓出土了两件与西海县有关的文书,学界又有了新的观点。吴震先生《唐庭州西海县之置建与相关问题》(《新疆社会科学》,1989年第2期。)云“西海县,因境内多湖泊,且居西州以西而得名,其治所当今乌鲁木齐东南盐湖之破城子,今新疆盐湖化工厂所在。”2012年出版的《中国行政区划通史·唐代卷》则认为,西海县治所在今乌鲁木齐乌拉泊古城。[2]

笔者认为,唐代庭州西海县不可能在今新疆盐湖化工厂一带,西海县方位应在今玛纳斯河流域一带;西海县是清海军的升格,其位置在今玛纳斯西北的玛纳斯湖一带,玛纳斯湖在唐代名曰“清海”。

一、西海县不可能在今新疆盐湖化工厂一带

吴震先生在主张“西海县在在今新疆盐湖化工厂一带”之时,主要使用了阿斯塔那古墓出土的两件文书。为了说明问题,笔者将者两件文书移录如下:

其一、《唐宝应元年(公元762)节度使衙榜西州文》[3]:

1 使衙 榜西州

2 诸寺观应割附充百姓等

3 右件人等久在寺观驱驰,矜其勤劳日久,遂与僧道

4 商度,并放从良,充此百姓。割隶之日一房尽来,不能有愧

5 于僧徒。更乃无厌至甚,近日假托,妄有追呼。若信此流,

6 扰乱颇甚。今日以后,更有此色者,当便决然。仍仰所由

7 分明晓喻,无使踵前。榜西州及西海县。

8 以前件状如前

其二、《唐庭州西海县横管状为七德寺僧妄理人事》[4]:

1 西海县横管 状上

[后缺]

通过《唐宝应元年(公元762)节度使衙榜西州文》可知,伊、西、北庭节度使要求寺观将奴婢和家人放良。此举之目的,正如唐长孺先生所言,除了扩大交纳赋税之人口外,还有面对吐蕃的入侵,征集保卫西州的兵员的目的。[5]《唐庭州西海县横管状为七德寺僧妄理人事》讲的是,西海县百姓的竹伯良及妻竹慈心,原属西州七德寺,根据规定可以从良,然此举遭到寺观的抵制。故,竹伯良又被七德寺派僧惠宽、法允“追呼”而去,供其“驱驰”。其妻故申诉于西海县,该县横管乃以状上“使衙”。

《唐宝应元年(公元762)节度使衙榜西州文》发布之时,北庭已经陷蕃,伊、西、北庭节度使治所被迫迁往西州,与西州合署办公。伊、西、北庭节度使在战时发布此榜文,目的在于增加交纳赋税的人口及兵员。因此,榜文的实施目标应该是人口稠密,寺观众多之地。西州是一个典型的汉人社会,人口稠密,经济发达,宗教氛围浓厚,已有大量的出土文献佐证,自不待言。西海县虽缺乏相关资料佐证,但是也应是一个人口稠密,寺观众多之地。

在西州之西的轮台县作为丝路要冲,在唐代也是一个人口众多,商贾云集之地。《新唐书·焉耆传》云,“诏焉耆、龟兹、疏勒、于阗征西域贾,各食其征,由北道者,轮台征之。”同书同传赞云:“开元盛时,税西域商胡以供四镇,出北道者纳赋轮台”由此可知,当时在天山以南塔里木盆地边缘有四个收税点,在天山以北只有一个纳税点——轮台。彼时北庭都护府治所在庭州,而纳税点却设在轮台,足证轮台之重要。当然,轮台能够成为纳税点,与其地处丝路要冲有着很重要的关系。尽管如此,杨志烈签发的《唐宝应元年(公元762)节度使衙榜西州文》将西州、西海县并提,但并没有提及轮台县,说明其时轮台县的人口发展尚不及西海县。但是,今乌鲁木齐东南盐湖一带,自古以来就不是人稠物穰之地,更遑论寺庙、道观众多,此地不可能成为较轮台县更为繁华之地。

另,今乌鲁木齐东南盐湖一带毗邻轮台县太近,政府不可能见缝插针,再设置一个西海县。

因此,西海县不可能设置于今乌鲁木齐东南盐湖一带。

二、西海县乃清海军之升格

通过《唐宝应元年(公元762年)节度使衙榜西州文》可知,其时西海县已经是一个类于西州的人稠物穰之地,在其境内分布着数量众多的寺庙、道观。如此人口众多、宗教发达之地,唐朝政府在设置西海县之前,在其地必定有一定的行政建制,不可能空穴来风。考虑到《唐宝应元年(公元762年)节度使衙榜西州文》发布时,庭州已陷蕃,此西海县必定在轮台县之西。

我国古人有以较大湖泊称海的说法。如,《汉书·苏武传》云:“(匈奴)乃徙武北海上无人处,使牧羝。”《说郛》卷五二引宋程大昌《北边备对·四海》云:“若夫西北二虏,有西海、柏海、青海、蒲类海、蒲菖海、居延海、白亭海、鲜水海,皆尝并海立称矣;然要其实致则众水钟为大泽如洞庭、彭蠡之类,故借海以名之,非真海也。”宝应元年设置的西海县既以“西海”称之,必定位于庭州西部的某一较大湖泊附近。

关于唐朝在庭州以西的行政建制,《元和郡县图志》有较为详细的记载:

清海军,在州西七百里。旧名镇城镇,天宝中改名清海军。

俱六镇,在州西二百四十里,当碎叶路。

凭落镇,在州西三百七十里。

神仙镇,在州南五十里当西州路。

沙钵镇,在州西五十里当碎叶路。[6]

以上行政建制,以清海军为高。清海军原名镇城镇,与俱六镇等级别相同,可能因为人口、经济增长较快,于天宝年间升格为清海军。

唐朝建立之后,建立了由军镇、守捉、镇、堡以及烽铺、馆驿、关津等各级建置组成的军事镇防体系。《旧唐书》卷一百九十六上《吐蕃传》云:“贞观中,李靖破吐谷浑,侯君集平髙昌,阿史那社尔开西域,置四镇。前王之所未伏尽为臣妾。秦汉之封域得议其土境耶。于是岁调山东丁男为戍卒,缯帛为军资,有屯田以资糗粮牧使以□羊马。大军万人,小军千人,烽戍逻卒,万里相继,以却于强敌。”这一镇防体系的形成,不仅增强了西域驻军的御敌能力,而且随着大量内地军人进入并屯田,促进了当地的繁荣。

由此我们可以断定,在庭州以西的诸行政建制中,西海县最有可能是有清海军升格而来。而且在升格之前,它可能已经成了“大军万人”的大军。

关于清海军,很多学者将之与碎叶路上的清镇军城联系在一起,认为清海军前身镇城镇即碎叶路上的清镇军城。如,薛宗正先生在《北庭故城与北庭大都护府》一文中,径直在清镇军城后注明“西海县”。[7]

清镇军城,见于《新唐书》卷四十《地理志》“北庭大都护府”条。该条介绍了自庭州西行至碎叶的道路,云:

(庭州)西六十里有沙钵城守捉,又有冯洛守捉,又八十里有耶勒城守捉,又八十里有俱六城守捉,又百里至轮台县,又百五十里有张堡城守捉,又渡里移得建河,七十里有乌宰守捉,又渡白杨河,七十里有清镇军城,又渡叶叶河,七十里有叶河守捉,又渡黑水,七十里有黑水守捉,又七十里有东林守捉,又七十里有西林守捉。又经黄草泊、大漠、小碛,渡石漆河,逾车岭,至弓月城。过思浑川、蛰失蜜城,渡伊丽河,一名帝帝河,至碎叶界。又西行千里至碎叶城,水皆北流入碛及入夷播海。

笔者认为,在没有确凿证据前,不能将清镇军城与清海军混为一谈。按《元和郡县图志》卷四十的叙述惯例,地处交通要冲者,均加以注明,如,俱六镇,注明“当碎叶路”,而凭落镇则不加注释,说明其不再交通要冲。则,清海军应该不再碎叶路、西州路的交通要冲之上。而,清镇军城则明显地处庭州至碎叶路的交通要冲。

清代学者徐松则从道里数上对这一问题提出了质疑,云:“《志》言瀚海军西七百里有清海军。按瀚海军在北庭都护府城内,清海军即渡白杨河七十里之清镇军城也。以道里计之,百五十疑当作二百五十。”[8]

笔者认为,清海军既以“清海”名之,亦当毗邻某较大湖泊。在庭州以西七百里,且附近有较大湖泊者,唯有今玛纳斯湖一带。

三、西海县位于今玛纳斯湖一带

关于清海军(西海县)位于今玛纳斯湖一带,自清代以来,已有数位学者持这一观点。如,清代学者陶保廉《辛卯侍行记》云:“二十一年,置北庭节度使(防制突骑施、坚昆,统瀚海、天山、伊吾三军,兵二万人。又按:庭州民九千九百六十四口,兵多于民矣)。天宝中,增清海军(庭州西七百里。疑在今绥来县城北二百余里之青水河左右)。肃宗宝应元年,改金满曰后庭县(此据《元和志》,而《寰宇记》谓贞元中改。《新唐志》:以蒲类县改)。后增设西海县(未详所在。今绥来西北、青水河北之青水峡,有唐朝渠,近阿雅尔淖尔,疑是西海县地)。”[9]

笔者主张西海县位于今玛纳斯湖一带,主要基于以下考量:

(1)此地有唐代屯垦的遗址——唐朝渠。

清朝末年,王树柟纂修的《新疆图志》卷七十一关于阿雅尔淖尔之记叙云:“东南距巴尔库勒淖尔千八百余里,西距喀喇塔拉额西柯淖尔四百里。罗克伦、呼图壁二河会,流入其东南,玛纳斯河入其西南,又一水自塔尔巴哈台北来,曰木丹莫霍尔岱河,入其北。淖尔之东有支流溢出,曰唐朝渠,东北流。置唐朝渠驿,为赴科布多之路。”民国34年(1945年)出版的《新疆水利》云:“汉唐以来中国经营西域,移民屯垦,兴办灌溉。如沙湾之唐朝渠规模甚大,今虽废弃,遗址犹存。”

1944年财政部盐政总局的《新疆盐产调查报告》,对唐朝渠有较为详尽的记叙:

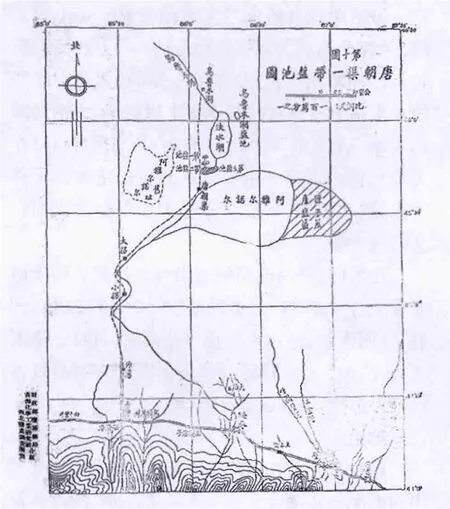

唐朝朝渠位于准噶尔盆地西部马那斯河下游,曾有唐代古渠,引水灌地故名,现在废弃已久,荒无人居,地属绥来县辖境,距县治约三百公里。由迪化来此者,可循伊犁公路至绥来县西五十公里之三道河子,折而北行,四十三公里至沙湾县,又九十七公里至小拐,由此折往东北,经大拐至唐朝渠约一百公里。其地本为盐场所在,现无人烟……唐朝渠位于盆地低处,众水挟盐汇注,乃成盐池。惟沙漠之中,地形每多变迁,水道随之改易,产盐地区,亦因而移动,三十年来,此区盐产,已三易其场,兹分区列述之。(1)民国五年以前,马那斯河注入于古阿雅尔诺尔,唐朝渠迄东至匣子盖一带,均为沙漠,沙下尺许,有古湖之盐,成洁白巨块,产盐区域,周围六百余里,产量丰富,乃设场于唐朝渠,以便管理。(2)民国五年马那斯河改道,由大拐折而东流,唐朝渠盐区之西部约三分之二,均被水淹,不能采取,东部未淹部分,亦因交通困难,不克取用,乃改就唐朝渠以北及乌鲁木湖以东之盐池,捞取池盐。[10]

《西北盐产调查实录》所载《唐朝渠一带盐池图》

(2)历史上的玛纳斯湖堪为大泽。

玛纳斯湖在清代被称为额彬格逊淖尔,后来又叫阿雅尔淖尔。清代学者徐松在《西域水道记》卷3中记载了此湖的规模:“罗克伦、胡图克拜二河既会,西北流二百余里,迳清水峡南,入自淖尔之东南;玛纳斯、乌兰乌苏二河既会,西北流百里,入自淖尔之南;木丹莫霍尔岱河,流百余里,入自淖尔之西北:是为额彬格逊淖尔。维语谓老妇为额彬,谓腹为格逊,沿其旧名也,今又曰阿雅尔淖尔。”

据《西域水道记》可知,清代玛纳斯湖,圆椭形,类于老妇之腹,故云“额彬格逊淖尔”。其东西斜长一百多里,南北广数十里。

其后,根据20世纪初出版的《新疆全省舆地图》资料量计算,玛纳斯湖东西长约40公里,南北宽约25公里,面积略大于当时的乌伦古湖(今布伦托海)与艾比湖(喀喇塔拉额西柯淖尔)。其时,艾兰淖尔与达巴松淖尔均为玛斯湖之一部分,仅北部的艾里克湖与其分离。

由此看来,即便是在清代,玛纳斯湖亦堪称大泽。

(3)玛纳斯湖附近有适合农业开垦的环境。

玛纳斯湖自清末以来逐渐变成了一个咸水湖,最终干涸消失,周围亦成了一个大盐场。但是。据加帕尔·买合皮尔等主编的《亚洲中部湖泊水生态学概论》介绍,讫止十世纪末,玛纳斯湖仍然是一个大的淡水湖。[11]今天,我们仍然可以在克拉玛依白碱滩一带看到大片生长密集的干芦苇床,这也证明,历史上这里曾经存在过面积广大的淡水湖。

在清代,玛纳斯湖附近仍有大片肥沃的土地非常适合农业生产。据徐松《西域水道记》卷3记载:“(阿雅尔)淖尔南有地曰鱼窝铺,可耕。嘉庆十九年松公筠欲开渠引苇荡水溉之。时报垦者已三万余亩。渠成,水不流,罢。”

结论

通过以上分析,笔者认为:吐鲁番出土文书中的西海县不在今乌鲁木齐盐湖一带;西海县是庭州以西七百里清海军的升格;清海军与清镇军城无干;清海军之“清海”即今玛纳斯湖。

通过《唐宝应元年(公元762)节度使衙榜西州文》可知,西海县是唐代西域的一个仅次于西州的重要的汉文化中心。

敦煌发现的伯2555号文书是唐朝官员马云奇的残诗集。马云奇是一个在河西战争中被吐蕃俘虏的唐朝地方官吏。马云奇被俘后即由吐蕃军押解他去了安西方向。该诗集就是作者押解途中写的沿途的景物和自己的心情。其中《九日同诸公殊俗之作》提及了清海军。《九日同诸公殊俗之作》云:

一人唱歌数人啼,拭泪相看意转迷。

不见书传清海北,只知魂断陇山西。

登高乍似云霄近,寓木仍惊草树低。

菊酒何须频劝酌,自然心醉已如泥。[12]

诗中提到的清海,即庭州西七百里的清海军,“不见书传清海北”则说明了作者在清海军有友朋。由此诗歌可以推知,其时的西海县不仅人口稠密、寺观众多,而且汇聚了一批文人骚客。

[1]松田寿男著、陈俊谋译.古代天山历史地理学研究[M].北京:中央民族学院出版社,1987:369-371.

[2]郭声波.中国行政区划通史·唐代卷,下[M].上海:复旦大学出版社,2012:1043.

[3]唐长孺主编.吐鲁番出土文书(录文本)第九册[M].北京:文物出版社,1990:126-127.

[4]唐长孺主编.吐鲁番出土文书(录文本)第九册[M].北京:文物出版社,1990:152.

[5]唐长孺.敦煌吐鲁番史料中有关伊、西、北庭节度史留后问题[J].中国史研究,1980,(3).

[6](唐)李吉甫.元和郡县图志,卷四十,陇右道下·庭州,[M].北京:中华书局,1983:1034.

[7]林干.突厥与回纥历史论文选集(1919—1981)上[M].北京:中华书局,1987:438.

[8]徐松著,朱玉麒整理.西域水道记(外二种)[M].北京:中华书局,2005:190-191.

[9](清)陶保廉.辛卯侍行记[M].兰州:甘肃人民出版社,2002:428.

[10]袁见齐.西北盐产调查实录,第三章,唐朝渠一带盐池[M].财政部盐政总局,1946:48-49.

[11](哈)加帕尔·买合皮尔,(哈)A.A.图尔苏诺夫主编.亚洲中部湖泊水生态学概论[M].乌鲁木齐:新疆科技卫生出版社,1996:110.

[12]张锡厚主编.全敦煌诗,第一编,诗歌,第八册[M].北京:作家出版社,2006:3406;阴法鲁.敦煌唐末佚诗所反映的当地状况[J].阴法鲁,刘玉才.阴法鲁文选[C].北京:北京大学出版社,2010:222.