县级财政支农资金整合实现路径研究——基于浙江省的调研

2013-11-13王奎泉

王奎泉,刘 鹏

(浙江财经学院财政与公共管理学院,浙江 杭州 310018)

一、县级财政支农资金整合的理论依据

(一)个体理性决策与集体决策的“非理性”

由于各涉农部门在既有的财政支农资金分配上,存在利益竞争。再加之政府涉农管理机构多,职责分工相互交叠,政府资金分散到各部门后,很难形成合力。如果政府的资金投入方式有集中和分散两种,并且政府希望集中投入财政资金,提高财政支农资金的使用效率;各部门也有争取尽量多的资金和配合资金整合、合理争取财政资金两种方式,相应得到如图1的博弈分析矩阵[1]。

图1 个体理性决策与集体决策的“非理性”

不难看出,若政府选择整合财政支农资金,而各涉农部门各司其职、合理争取资金,那么政府和部门效用均可达到最大化,组合(2,2)为最优解;若各部门要争取尽可能多的资金,则各部门效用会大打折扣,结果为组合(1,1.5),那么有些部门将不能得到充足的资金支持,政府财政性资金的整合利用也由于部分资金投入方向不当使得政策未达到预期效果;同理,若政府资金分散使用,假定各部门争取尽量多的资金,那么结果为(1.5,2),政府投入的效果因分散使用而被削弱,由于我国各部门结构不是按照职能划分,而是依据部门划分,因而在各部门尽可能多争取资金的条件下,政府分散使用资金可能会得到更好的效果;政府资金如若被分散使用,而各部门合理争取财政性资金,那么政府资金投入效果会因为分散使用而被削弱,最终导致了(1,1)的结果。

从博弈论的角度分析支农资金整合,不难发现,在现有财税体制和政府结构体制下,出于各自的利益要求,各部门的理性选择是争取尽量多的财政资金,而这种个体理性选择往往会导致集体决策的“非理性”。

(二)委托代理视角下的财政支农资金整合

1976年,M.C.Jensen和W.H.Meckling对委托代理问题作了论述,即一方(委托人)请另一方(代理人)代其从事某些事务,涉及将其决策权授予另一方的契约。因此,代议制民主制度下的委托代理关系形成,即主权所有者——全体国家公民,将具体管理权力赋予另一特殊机构——政府,由其来实现对国家的管理[2]。

信息不对称的委托代理关系导致道德风险问题产生。让—雅克·拉丰(2002)就曾指出[3]:“当委托人和代理人有着同样的目标函数,道德风险不会成为一个问题,道德风险下产生的代理成本的核心与关键是委托人和代理人在实施哪一种行为上的冲突”。政府作为代理人的特殊性在于:一是代理人的垄断地位。政府在提供公共产品和服务时,凭借政治权力,使其他竞争者进入成为不可能。消费者也不能像在市场上那样,对不满意的产出行使“弃权”或“退出权”。基于此,在财政支农资金整合过程中,各级政府多头申报、截留支农资金等道德风险情况层出不穷;另一方面,政府人员具有特殊政治利益。作为政治参与人,他们还关注政治晋升和政治收益。尤其对于地方政府来说,它们不愿意提供需要更多财力却政绩相对较小的公共品,使得县乡农村公共品提供效率偏低。

因而,县级政府必然要认真分析当地农业发展重点及农民偏好,提供适应当地发展需求的公共产品,保证委托人与代理人目标函数相一致,使得财政支农资金整合工作符合当地实际需求。

(三)财政分权制度下的地方公共产品有效供给

公共产品的有效供给问题,与提供主体的选择有着密切的关系。不难理解,不同地区的居民对各地公共产品的偏好是不同的,中央政府若出面提供地方公共产品,就必须考虑各地区的需要,确定一个可照顾到各地区综合利益的“量”。虽然这个量对某地区有利,但对其他地区来讲可能并不适宜[4]。

图2 中央和地方政府分别提供地方公共产品的比较

图2给出中央和地方政府分别提供地方公共产品的比较,横轴X代表居民人数,纵轴Y代表居民对公共产品的偏好。设有A、B、C三个地区,它们对公共产品M的需求曲线分别为UA、UB、UC,设三个地区的居民人数均为E时,它们对M的需求量分别为DA、DB、DC。如果由中央政府提供M,它很可能会取三个地区对M的平均数,将其提供公共产品的数量定为G。从图中看出,G距离DB很近,说明对B地区满足程度较高,但还未达到DA,这意味着它在很大程度上不能满足A地区居民的需求。同时,G也远远超过DC,表明提供给C区的公共产品数量超过其需求量,造成资源浪费。若改由各地方政府提供M,它会比中央政府更接近于满足各地区对于M的偏好及需求。

蒂伯特认为[5],分权决策可以自动实现地方公共品配置上的帕累托最优。财政支农资金整合过程,即为政府有效提供公共产品的过程。由于我国县级政府是基层政府,掌握了相对于上级政府更加充分且完备的信息,了解基层对公共品和公共服务的需求偏好,对支农项目需求信息具有相对优势,通过资金整合有效提供公共产品,满足了当地发展需要和农民对所需公共产品的偏好。

二、县级财政支农资金整合的目标模式构建

(一)基本目标:构建财政支农资金管理的新框架

财政支农资金使用的最大效益是,农村公共品的供给满足农民的需求偏好以及资金整合契合农民需求偏好的实现路径[6]。在县域经济发展差异、农民需求偏好客观存在的前提下,该框架集中体现在以下三个方面:(1)县级政府通过推进财政支农资金整合工作,将资源配置与解决“三农”突出问题有机结合;(2)将整合平台的搭建与农业农村经济社会发展规划的实施有机结合;(3)将项目实施建设与转变农业发展方式有机结合。通过上述三个结合,构建支农资金整合的新框架,优化支农资金投入结构,建立以县为主、各级联动、分类科学、重点突出、集中投放的财政支农资金管理基本目标模式,形成资金整合的基本规范。

(二)中层目标:建立财政支农资金管理的新机制

在全省范围内,建立以县级政府为主体的统一规划、统一议事、统一申报、统一下达、统一监督、统一验收、分工负责、相互配合协调一致的财政支农资金管理新机制,使财政支农资金整合和统筹安排工作全面化、经常化和规范化,保证支农资金切实有效地被安排和使用到急需的产业和项目。具体来说,由支农资金整合领导小组根据县域经济发展计划,编制农业农村发展重点领域重点项目指南,建立项目库,以项目为载体统筹整合涉农资金,明确乡镇为项目实施的责任主体,农口职能部门、财政部门对项目分别实施项目管理与资金管理。

(三)最高目标:深化涉农行政管理体制改革

通过建立规范有序、公开透明、廉洁高效的政府涉农管理体制和行政运行机制,有效配置政府涉农资金,提高财政支农支出的效率。为彻底改变政府农业管理与服务“九龙治水”、职能重叠交叉与服务“真空”并存的低效局面,按照党的十七届二中全会通过的《关于深化行政管理体制改革的意见》确立的行政管理体制改革的指导思想与基本原则,政府部门积极转变职能,整合政府涉农机构,建立大部门农业管理体制与运行机制,从源头上改变政府农业财政资金管理与运行上的条块分割、各自为政的局面。富阳市的专委会制度,尤其是城乡统筹委员会的建立,是对深化涉农行政管理体制的有效尝试。2010年,城乡统筹委员会对性质相同、用途相近的涉农财政资金项目整合归并为四大类31个政府项目,安排预算资金45663万元。这就减少了部门之间职责不清、推诿扯皮现象的发生,提高了政府资金整合协调。

警官放过吴邦雄,转头盯住刘雁衡,不说话,想在气势上压倒对方,见刘雁衡面无惧色,只好发话:“我们接到报告,这里,就在这里!”警官的右手食指戳向地面,“有人印发共匪转单,进行赤化宣传。”

三、浙江省富阳市财政支农资金整合效果的实证分析

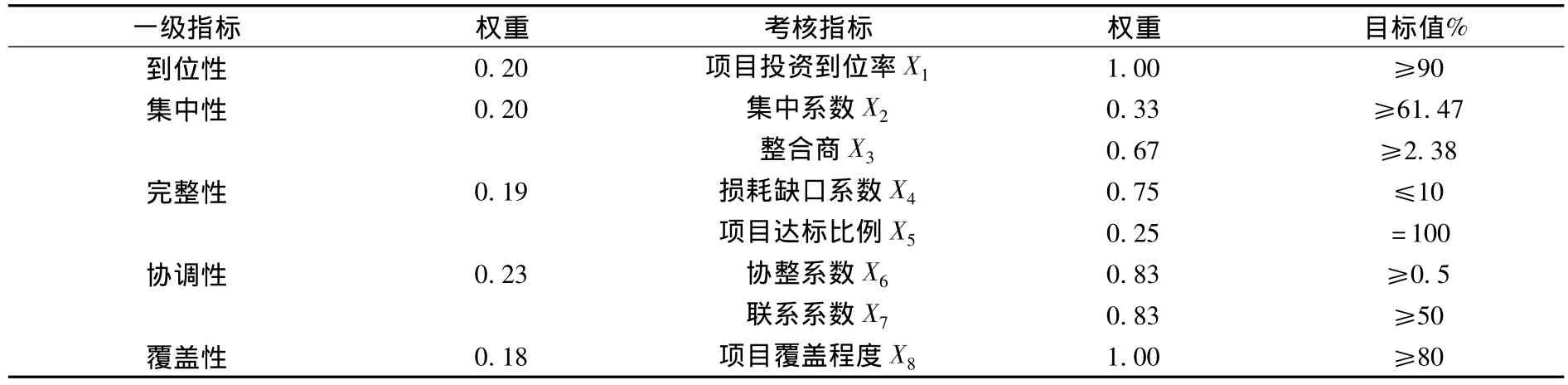

根据富阳市建立起的以“财力统揽、资金统筹、预算统编、项目统定、监管统一、绩效统评”为主要特点的大计划大财政体系,并结合2010年其支农专项预算中“小三农”项目预算,根据已获得的数据确定以下指标[7]:

(1)项目投资到位率X1=实际投资额/计划投资额;(2)集中系数X2=(某区域投入财政支农资金/某区域农业人口数)/(省投入财政支农资金/省农业人口数);(3)整合商X3=(区域财政支农资金/区域财政支出额)/(省财政支农资金/省GDP);(4)损耗缺口系数X4=资金传递过程损失/整个支农资金总数;(5)项目达标比例 X5=达标项目数/项目总数;(6)协整系数 X6=∏(Xi/∑Xi)(Xi/∑Xi表示某个项目各部分资金量在该项目所有部分的总资金量中所占的比重);(7)联系系数X7=财政带动、引导的其他资金/该项目总投入根据层次分析法(AHP)确定指标权重,如表3,一级指标为第一层次,考核指标为第二层次。以X2、X3为例,首先,根据比例标度(如表1),构建矩阵:

表1 比例标度值体系别(重要性分数xij)

将指标进行两两比较,对X2、X3进行比较,构造出判断矩阵,如表2:

表2 判断矩阵

表3 财政支农资金整合效果指标及指标权重设定

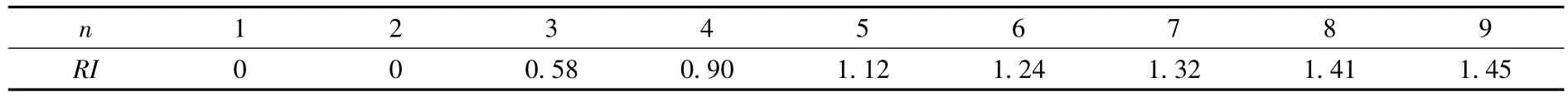

然后,对所设定的权重合理性进行一致性检验。检验使用公式:CR=CI/RI,式中,CR为判断矩阵的随机一致性比率;CI为判断矩阵的一般一致性指标。它由下式给出:CI=(Kmax-n)/(n-1),RI为判断矩阵的平均随机一致性指标,Kmax为判断矩阵最大特征值,1~9阶的判断矩阵的RI值参见表4。

表4 平均随机一致性指标RI的值

当判断矩阵P的CR<0.1时或Kmax=n,CI=0时,认为P具有满意的一致性,否则需调整P中的元素以使其具有满意的一致性。

现对一级指标的权重进行检验,设A=(0.20,0.20,0.19,0.23,0.18),先计算判断矩阵最大特征值,式中PWi表示PW中的第i个元素,且n=5。

所以,解得Kmax=5.43,利用公式CR=CI/RI和CI=(Kmax-n)/(n-1),代入n=5,RI=1.12,CI=(5.43-5)/4=0.108,则CR=CI/RI=0.108/1.12<0.1,所以该权重设置满足一致性检验,符合指标设置标准。

最后,根据最终计算,若综合得分不足50分,表明该地整合效果不佳,亟待整改;若在50-59分之间,表明该地整合效果一般,应该对其工作进行调整,探索更适宜的整合方式;若在60-69之间,表明该地整合效果较好,该地有效整合还存在一定的上升空间,应当更好的查漏补缺;若分数在70分以上,表明该地整合工作取得很好的绩效,其整合模式可以在全社会范围内进行推广。

根据搜集的数据计算,所得结果如下:X1=91% X2=36.61% X3=1.42% X4=9% X5=91.3% X6=0.1% X7=98.1% X8=90%。

富阳市整合效果得分:100×0.20+0.20×(59.56×0.33+59.66×0.67)+0.19×(100×0.75+91.3×0.25)+0.23×(20×0.83+100×0.17)+100×0.18=76.24

由上述分析,得到雷达图结果如下:

根据测算,富阳市财政支农资金整合效果得分为76.24分,属于整合效果较好的地区。从单个指标分析来看,到位性、覆盖性、完整性指标得分较高,表明富阳市资金整合在这几方面确实取得了成绩。但从协调性来看,得分只有7.73分,协整系数一项分数较低表明项目资金的分散严重制约资金整合效果。集中性指标也未达到理想值,该指标取决于资金投入结构和使用方式,如果将极为有限的资金分散使用,当然会难以取得最佳整合效果。因而,上述问题的存在,也为今后浙江省财政支农资金整合工作,以及相关机制和制度安排提供了调整空间。

图3 富阳市2010年财政支农资金整合效果

四、县级财政支农资金整合的机制创新和制度安排

(一)不断完善支农资金整合机制

1.完善支农资金整合协调工作机制。由于各部门支农决策过程中的“合成谬误”,使其工作难以形成合力,资金到位率差、形不成整体效应等问题渐渐浮出水面[8]。富阳市专委会制度中的城乡统筹委员会,专门负责协调各涉农部门日常工作,明确各部门职能,避免部门之间职能重叠,建立起部门间沟通协调和信息共享机制,努力形成支农资金整合工作合力。因此,对财政支农资金进行有效整合,要在明确支农资金整合范围的基础上,转变各涉农部门观念,在充分发挥支农资金整合领导小组及联席会议制度作用的同时,建立涉农资金统筹安排的决策制度,按照“统一规划、统筹安排”原则,建立财政和各主管部门的沟通协调机制,避免支农资金重复投资、多渠道安排、多单位支配、多部门使用,实现财政支农资金的“统筹管理、统分结合”。

2.创新县级支农资金分配机制。县级财政支农资金分配机制创新,旨在通过县级政府分配支农资金,避免专项资金转移支付中“九龙治水”、“撒胡椒面”的弊端,尽可能最大限度的发挥财政支农资金的整合效应。创新县级支农资金分配机制,首先,坚持资金审批权限下放[9],将项目选择权和资金使用权下放到县(市、区),推进县级政府自主开展财政支农资金整合工作。其次,要完善支农资金的分配方式。在规范支农项目立项补助制度的基础上,继续推广公式法、因素法等方法科学合理分配财政支农资金,并利用以奖代补、奖补结合等有效的激励手段,不断完善财政支农资金分配管理机制。最后,强化支农资金分配与检查结果、绩效考评的衔接,对绩效好、监管措施到位的地方和部门,在安排支农项目和分配支农资金时,给予适当倾斜,对有不良记录的地方和部门在安排支农项目补助资金时予以调减。2009年,中央财政就对浙江省财政支农资金整合较好的桐乡市、江山市、建德市、武义县,分别给予了500万、400万、300万、300万的资金奖励。

3.依据发展规划、打造整合平台,安排县级支农资金。财政支农资金整合不是将分散在各渠道的资金进行简单的调集归并,而是要通过整合明确资金的重点投向,提高资金使用效益[10]。根据发展规划和重点项目对资金整合、归并,并以主导产业或重点建设项目打造整合平台,通过项目的实施带动支农资金集中使用。根据整合范围的界定,仙居县对支农重点项目采用分类管理的方式,合理安排项目资金,并于2010年制定了详细的财政支农资金支持重点安排(如表5),2010年所有项目县财政安排3900万元,可整合其他财政性资金约9300万元。

表5 仙居县2010年财政支农资金支持重点

因此,县级财政部门应会同农口部门建立完善支农资金项目库,重点把握有关支农专项资金的设立依据、来源渠道、资金规模、执行期限、支持对象、资金用途、归口管理部门等内容;以规划定项目,建立规划、项目、资金的“三位一体”良性机制,有利于集中财力办大事,实现财政支农政策的连续性和稳定性;同时也有利于缓解资金整合导致的利益调整所引发的矛盾。

(二)建立健全支农资金整合的管理制度

1.根据预算,对财政支农资金拨付使用环节全程管理。通过财政支农资金整合,不断发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,明确财政部门管资金的要求。对于财政支农资金的拨付,坚持“先有预算、后有支出”的原则,尝试国库集中支付制度,将支农专项资金实行集中清算,全部财政资金存入国库集中支付账户,项目资金不通过政府部门层层下拨,而改由国库支付机构审核后直接拨付到消费终端。健全财政支农资金管理监督制度,也是细化预算管理和实施国库集中支付制度的必然要求。根据各县的农村经济发展规划以及发展重点,县政府对支农资金的使用进行监督,监督支农资金是否被合理应用于相关项目,并对资金使用情况作出科学详尽的评价。调研资料显示,2011年,富阳市根据支农资金管理要求,统筹“大三农”预算254500万元,比上年增长14.81%,统筹“小三农”项目23个,安排预算资金53855万元,比上年增长17.94%。

2.支农项目申报、审核、验收全方位管理。2009年,浙江省农业厅清理归并性质、使用方式相同的资金项目,专项资金项目从2008年的40多个归并为三大类13个项目。在县级政府资金整合过程中,为规避委托人和代理人由于目标函数不一致造成的委托代理问题,构建行之有效的项目管理制度,应从以下方面探索:

首先,建立项目申报制度。建设单位按照项目立项指南规定,编制建设计划,建设项目涉及多个主管部门的,限定向一个部门申报,不得多头申报,项目经各镇、乡政府和街道办事处初选汇总后上报市农口各主管部门;其次,建立项目审核实施制度。农口部门对上报的项目组织可行性评审,提出项目投资规模、项目实施方案和补助计划等审核意见,并经由资金整合领导小组审查确定,公示后下达各镇、乡实施;最后,建立项目验收检查制度。支农资金整合领导小组要采取多种形式组织验收检查,对项目实施情况和完成质量作出全面评价。

3.强化支农资金绩效考核制度。过去一直以来“重分配轻监督、重争取轻管理、重拨款轻检查”的做法,给资金整合工作带来不少麻烦[11]。改革考核评价体系,改变过去只管投入、不计成本和效益的粗放管理模式,一方面要积极推进项目公示制、项目法人负责制、重点工程项目建设招投标制、项目建设监理制,确保支农项目顺利实施。另一方面,发挥财政、监察、审计和上级主管部门的监督作用,对各项支农专项资金的安排使用情况及时检查,对重点项目进行评审,建立支农资金使用绩效评价制度[12]。尤其要加强对整合项目进行全程审查监督:在立项阶段,对项目的经济效益、社会效益和生态效益进行评估论证;在执行阶段,按项目实施进度拨付资金,并确保项目资金按规定用途使用;项目完成后要进行决算审查和绩效评估。

[1] 范存会.财政支农资金整合的经济学博弈分析——个人的理性决策与集体决策的非理性[J].农村财政与财务,2008,(8).

[2] 钟黎川,陈琪.新农村建设中公共产品供给体制的诱致性变迁—基于委托代理理论视角[J].荆楚理工学院学报,2009,(8).

[3] 让—雅克·拉丰,大卫·马赫蒂摩著.激励理论(第一卷):委托代理模型[M].北京:中国人民大学出版社,2002.

[4] 孙开等著.公共产品供给与公共支出研究[M].大连:东北财经大学出版社,2006.

[5] 许云霄著.公共选择理论[M].北京:北京大学出版社,2006.

[6] 陈池波,胡振虎.整合财政支农资金的模式构建[J].中南财经政法大学学报,2007,(6).

[7] 曾福生,匡远配,陈伍.财政支农资金整合效果评价—以湖南衡山县为例[J].系统工程,2007,(11).

[8] 程俊杰,吕小军,郑江淮.财政支农资金整合的动因:以江苏省为例[J].财政研究,2010,(6).

[9] 李燕凌,欧阳万福.县乡政府财政支农支出效率的实证分析[J].经济研究,2011,(10).

[10] 王朝才.推进财政支农资金整合提高财政支农资金效率[J].财政研究,2011,(3).

[11] 施传元,李东升,胡云飞.财政支农资金整合成效、困难及对策—以南漳县为例[J].地方财政研究,2011,(5).

[12] 申亮.财政分权、辖区竞争与地方政府投资行为[J].财经论丛,2011,(4).