试析电视剧《红楼梦》插曲《分骨肉》对原著思想精髓的诠释

2013-11-06张云峰

张云峰

(商丘师范学院音乐学院,河南商丘 476000)

电视剧《红楼梦》(1987年版)自播出以来,影响巨大,剧中那些充满感伤与惆怅、婉转而又动听的音乐是我国著名作曲家王立平先生创作的。其中有一首插曲《分骨肉》以其悲切真挚的情感和凄清欲泣的唱腔让听者无不动容。这首歌曲紧紧抓住了原著的思想感情,很好地诠释了原著的思想精髓。

一、整体意境方面

意境是中国传统美学中的一个重要的范畴[1]406,对比歌曲与原著的整体意境是我们研究二者之间联系的重中之重。《分骨肉》出自《脂砚斋全评石头记》第五回《灵石迷性难解仙机警幻多情秘垂淫训》[2]64。贾宝玉在梦中游历太虚幻境,警幻仙子为其安排了歌舞以供消遣,众仙子所唱十二支曲子中的第五首便是《分骨肉》[2]76。这首曲子是专门为“十二钗”中的探春所作,也是作者以第一人称的方式写出的唯一一首被创作成电视剧音乐的关于“十二钗”的曲词。

其曲牌名“分骨肉”,意思是说儿女与父母永远分离。歌曲一开始就告诉大家探春最后要坐船远离家乡。其原因在第六十三回有交代:众人游戏掣签,探春的签注明说其“必得贵婿”[2]742;另外,在七十回后半部分写众人“放风筝”,探春所放的风筝是“软翅子大凤凰”[2]827,这无疑暗喻探春将来做王妃,因此,探春最后远走他乡的原因应该是“远嫁”。接下来词中又说道恐怕以后每日将以泪洗面度过余生了。自古以来穷困和显达都是有定数的,离别与相聚也是由缘分决定的,从今后就与爹娘分别两地了,爹娘需要多多保重。最后,再次向父母道别,让父母不要挂怀。

整首词义同前面探春的判词“清明涕送江边望,千里东风一梦遥”[2]71前后呼应,暗示了探春最终将远嫁。但是由于现存的曹雪芹《红楼梦》原稿只有前八十回,这里面并没有交代探春的结局,因此电视剧《红楼梦》中为了使剧情完整,就参考了诸多红学家的建议对之后的结局进行了改编,于是在第32集《伤别离探春远嫁》中对探春的结局有了一个明确的交代——被南安太妃认作义女,和番远嫁。曲作者王立平创作的《红楼梦》诸多曲子中,其他一些歌曲的旋律均不止一次地出现在背景音乐当中,或使用其他配器,或变换节奏快慢,以适应不同场景的不同需求。只有这首《分骨肉》,从头到尾只出现过一次,即在探春远嫁时作为配乐插曲出现。而王立平为了探春一人的一场戏,写出这样一首哀婉的歌曲,一方面可以说是应时应景,另一方面正是由于其独特性、唯一性才决定了这首歌曲在整个《红楼梦》音乐中的重要地位。

二、调式调性方面

《红楼梦》居我国文学四大名著之首,其内容有当时社会鲜明的风俗特色,因此在剧集配乐中“民族之音”是尤为重要的。而87版《红楼梦》的配乐正是运用了民族调式以还原原著精髓。

通过分析《分骨肉》全曲可知,其歌曲调号为1=E,属于 E 宫系统[3]60,其主音为羽音,因此可以判定其为#c羽调式;整首歌曲中,除了宫、商、角、徵、羽[4]142五音外,作者还多处运用了变宫音,因此,整首歌曲是在五声调式基础上加入了变宫音的#c六声羽调式。在原著中,探春是一位有远见、有抱负、敢说敢做、机敏果断的出色女子,作者称她是“敏探春”、“玫瑰花”,形容她“文采精华,见之忘俗”,将她在“十二钗”正册中排在第四位,可见其地位之重。虽然相较于“十二钗”中其他几位如黛玉、妙玉、迎春、熙凤而言,探春远嫁的结局要好很多,但这场“生离”也无异于“死别”。远离家人、一去难返的流放式远嫁正是探春的“薄命”之处!

羽调式音乐给人的感觉是有一些哀怨悲凉意味的,同时它又兼具西方小调式黯淡柔和的色彩,变宫音的加入,使整首乐曲的调性在原有五声调式上有了改变,增加了两个二度音程(即羽到变宫、变宫到宫)和一个三度音程(变宫到徵),使得整首歌曲的不协和性增加了,在听觉上形成了一种印象深刻的刺激,也使乐曲在风格上显得更加凄凉悱恻。

因此,这种凄凉哀怨的调式调性是十分切合探春的命运的,也十分贴近探春远嫁时的内心情绪——这是一场哀声泣诉的别离。通过上述分析可知,曹雪芹原著中的曲调风格已经被王立平成功地展现了出来。

三、曲式结构方面

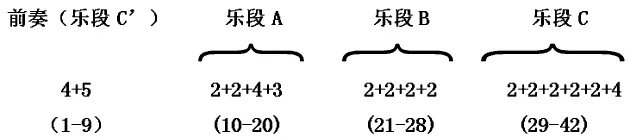

一般来说,歌词分为两段,曲作者在作曲时会将其写成二部曲式的结构。但在这首曲子中,其歌词虽然分为上下两阕,曲作者王立平在创作时却将歌词的下半阕在音乐的结构上划分开来,形成了“具有丰富的表现力”[5]112的单三部曲式结构,全曲共有三个乐段42个小节,节拍为4/4拍。

歌曲一开始的前奏,由两个乐句组成,共9小节,相当于一个引子,这两个乐句是由歌曲最后的高潮部分简化变奏而来,给整首曲子指明了曲终的方向——也隐喻着“开始即是结尾,结尾即分离”。其谱例如下:

第一乐段是由上半阕词构成,包括四个乐句共11个小节。“一帆风雨路三千”作为第一乐段的起始句,占据了两小节,音域跨度不大,只有五度;第二乐句“把骨肉家园齐来抛闪”作为承接的部分,同样占据了两个小节的长度,音域上却有了变化,扩大到七度;第三乐句包括四小节即“恐哭损残年”一句,虽然其唱词五个字,比前两句都少,但旋律却比它们长,音域相对于其主音羽音来说已经又一次扩大,达到了九度;作为第一乐段的第四乐句“告爹娘,休把儿悬念”,共三小节,算上第17小节最后一拍“告”字的话,其音域跨度为五度,算是和起始句持平,不算“告”字这一拍,就只有四度了,可以说最后一句为第一乐段的结束画上了完美的句号。显而易见,第一乐段整体音域为九度,乐句结构组成属于标准的“起承转合”式[6]101。这种结构的曲子配合原著前半阕四句唱词是再合适不过了,正是曲作者遵循原著的体现。

在原著唱词中,下半阕词共六句,是一个整体。而作曲家谱曲时,却将这下半阕词分成了两部分。其中第一部分就是第二乐段。第二乐段也包括四个乐句,共计8小节,即21-28小节。“自古穷通皆有定”一句两小节,音域从角音到变宫音,跨为五度;“离合岂无缘”两小节,从宫音扩大到高一个八度的宫音;“从今分两地”一句也是两小节,音域跨度只有四度;“各自保平安”还是两小节,音域再次还原到五度(不算第28小节最后一个羽音)。下半阕词最后一句“奴去也,莫牵连”被王立平先生别出心裁地单列出来进行了反复,从而构成歌曲的第三乐段。第三乐段同样还是包括四个乐句,共14小节。前两遍“奴去也,莫牵连”分别为第一、第二乐句,分别占据了4小节,音域相对于其主音来说已扩大至十二度;从结构上可以判定乐曲达到了高潮。接着用了一个占据两小节的衬词“啊”来转弱情绪,音域也相对缩小到九度;最后一句仍是4小节,前半句还有一个高八度的羽音,后半句音域还是又回到了五度之内。其结构分析如下:

王立平为什么把下半阕词分为两部分来谱曲呢?这样岂不是没有遵循原著,又何谈诠释其精髓呢?其实这是作曲家在原著唱词的基础上进行了“符合一定艺术表现规律的改造”,是其发挥了“个人主观能动作用”[7]90。众所周知,原著中探春远嫁是不符合她自身意愿的,这种伤感的情绪在其离开自己爹娘时应该是非常强烈的。现实生活中,这样强烈的感情用一句话是不能够充分体现的。而曹雪芹在《分骨肉》这支曲子词里面只用了一遍“奴去也,莫牵连”也是由于受诗词的特定结构所局限。但是音乐就不一样了,其受到结构的局限性相对于诗词来说要小得多。强烈浓厚的情绪一次表达不完还可以多次表达,乐曲反复更是常用的手段。此处以反复音乐的形式将探春远嫁时哭别家人的情感充分表达并没有改变原著的本意,反而使得原著唱词中的情感因素更加浓烈,更符合现实生活。

歌曲整体上结构还是比较规整的,可以说是“有始有终”。也象征着探春最后嫁人而不必死去,也算是终有着落。虽然第二、第三乐段在整体结构上有别于原著唱词的结构,但是正是由于这种结构上的差异,使得整首歌曲的情感才能充分发挥,才能与原著的情感达到统一,这正是其原著精髓之体现。

四、旋律进行方面

整首歌曲的旋律可谓是催人泪下,哀婉凄切,将探春骨肉分离的悲伤之感表达得淋漓尽致。歌曲前奏一开始便从整首歌的最高音——高八度的角音开始下滑至其下方五度的羽音,之后先在该羽音上方盘旋,其间虽又转到最高音,却不过一个十六分音如白驹过隙般一闪而过,终又回到该羽音上,象征着四大家族从鼎盛开始衰落,虽然其间又有辉煌时候,却仿如昙花一现,终不长久。接下来的乐句从高八度的变宫音开始又一次向下下滑模进至其下方五度的角音,与前奏开始部分形成呼应,正如探春一样,其命运与自己家族的兴盛息息相关。之后经过短小的四度上行,又迅速回落至最低音徵音,然后再次回归到其主音羽音上,仿佛探春悲哀的命运已经注定,为全曲奠定了悲剧性的色彩。

接下来歌曲第一乐句从其主音羽音开始向上行五度至角音,再向下行至其最低音徵音后又回至羽音上,呈现出明显的波浪式进行,唱词第二句的旋律依然是小波浪状的模进,正像是探春今后的生活充满了风雨波折。第三句旋律出现了较大的起伏,直接从角音大跳至高八度的变宫音再级进回落至角音,紧接着再一次由角音大跳至高八度变宫音,却在高八度羽音上保持,这两声带有哭腔的长叹,仿佛探春在一边哭泣一边诉说着自己即将面对的未来生活。直至第四乐句又以“回环顶针”加下行级进的方式回归到其主音羽音上,像是探春一次次重复着想要说的话却又欲说还休。第二乐段起始两句还是探春在和自己父母诉说,因而旋律一开始起伏并不大,以级进为主,偶有小跳。然而第二句谈到了人世间的悲欢离合,探春对“离合”还是比较敏感的,否则也不会说出贾府在“自杀自灭”的话。正是由于唱词情绪上的波动,音乐的旋律随即出现了宫音下行八度跳跃的较大起伏。到了后面两句,旋律又变成了小波浪式的模进,其旋律从羽音到宫音再下行级进至羽音,又上行级进至角音后下行大跳至徵音,最后归结到宫音上,转到了其同宫系统调E宫调上。正象征着探春“清明远嫁”的这次转折。旋律进行到最后一个乐段,再次出现了大的跳跃,第一、第二遍“奴去也,莫牵连”均是从高八度羽音到高八度角音的大跳,并一直在其间回旋徘徊,正像是探春临嫁之前最后对父母说几句话,悲切的感情再也无法控制住,声声句句都化作滴滴眼泪,劝慰的话语说了一遍又一遍。接下来的衬词“啊”从高八度的徵音上行至变宫又下行级进至角音,将其激动哀痛的情绪收节,也像是探春对自己命运及未来生活的无奈叹息,最后一句旋律照应前奏,在一个八度内回环盘旋归结于其主音羽音上,仿佛探春恋恋不舍地告别完,乘船离开渐行渐远。

整首音乐的旋律无论是平稳进行还是跳跃进行,无论跳跃的是高还是低,其旋律线始终是或大或小的波浪形。而探春虽然“才自精明志自高”,却又“生于末世运偏消”[2]71;她是“倚云栽”的“日边红杏”[2]742,却是庶出的;虽有“兴利除宿弊”[2]661的才干,却偏有“说不出来的烦难”[2]839;虽然生在清明时节,又最适宜“清明妆点”[2]289,最终却偏偏又要“清明涕送”。这种“一波三折”的旋律走向正象征着的探春的命运之“薄”。歌曲的旋律又仿若是一条飘在空中的细细的丝线,轻轻柔柔,“也难绾系也难羁”[2]824。音乐一旦结束,探春也必将远嫁了。“游丝一断浑无力”[2]289,远嫁的探春不正像是断了线的风筝吗?

《分骨肉》整首歌曲于一字一句中动人心魄,于大起大落中断人肝肠。让闻者无不为之掬一把泪。这首曲子与原著唱词可谓是珠联璧合,曲作者王立平先生鲜明地继承了原著的思想感情,准确地还原了《红楼梦》原有的精神内涵,体现了其高超的音乐创作能力。他将原著中对文字描述的想象转化为能够感受到的听觉艺术,是对87版电视剧《红楼梦》的一大贡献,也为广大喜爱《红楼梦》的红学迷们提供了可以慰藉心灵的优美音乐。可以说,少了他的原创音乐,电视剧《红楼梦》就是不完整的。

五、结语

《分骨肉》是我国影视剧原创音乐的经典之作,之所以受到人们的喜爱并广泛流传是与其优美的旋律和丰厚的底蕴分不开的。好的艺术作品必然是经过艺术家千锤百炼的、有着极高审美价值的作品。当前的一些古典影视作品的配乐不再重视与原著的契合,往往以功利的目的粗制滥造,以浮躁的心情敷衍大众,更有甚者随随便便拿一首流行歌曲就作为其影视配乐,这是不可取的。

王立平先生在音乐创作中深入体验原著意境,切实忠于原著的精神也十分值得我们学习。好的影视剧音乐需要艺术家去感受原著、体验原著,如此才能提高影视剧原创音乐的品位与审美价值。才能有更多好的艺术作品创作出来供人们欣赏,才能使之成为经典流传于世,才能使之成为我们的精神财富。同时,提高影视剧音乐的品位与审美价值始终是我们教育者、文化决策者不可推卸的责任,也是我们音乐工作者义不容辞的责任[8]553,只有从教育上传承影响,从文化上耳濡目染,才能使接受者建立正确的审美观,才能对艺术家的创作产生正面的影响力。

[1]王宏建.艺术概论[M].北京:文化艺术出版社,2000.

[2](清)曹雪芹.脂砚斋全评石头记[M].北京:东方出版社,2006.

[3]李重光.音乐理论基础[M].北京:人民音乐出版社,1962.

[4]贾方爵.基本乐理[M].重庆:西南师范大学出版社,2010.

[5]吴祖强.曲式与作品分析[M].北京:人民音乐出版社,2003.

[6]樊祖荫.歌曲写作教程[M].北京:人民音乐出版社,2006.

[7]黄琳华,夏艳洲.艺术概论教程[M].上海:上海音乐学院出版社,2005.

[8]蔡仲德.论中国音乐美学史及其他[M].上海:上海音乐出版社,2003.