清代《山右会馆碑》考

2013-11-02杜立晖

杜立晖

(首都师范大学 历史学院,北京100048)

中国国家图书馆网站“碑帖菁华”栏目收藏有《山右会馆碑》一帧,据“碑帖菁华”栏目介绍,本碑于清道光二十九年(1849年)九月十五日立于北京市崇文区清华街,撰文者为李攀桂,书写者为杜受田。会馆碑的内容涉及清代山右会馆的变迁、管理、明清晋商的商号、清代官员的议叙制度等问题,是研究清代会馆、晋商历史文化,以及清代政治制度的重要资料。鉴于目前对于此碑尚无专论,因此,笔者拟结合其他相关资料,对《山右会馆碑》所反映的有关内容试作分析。不当之处,祈请大家批评指正。

一、关于《山右会馆碑》碑文的说明

为研究方便,现将《山右会馆碑》碑文按原文格式并加标点移录如下:正面:

1盖闻创立基业时有兴而衰,义在人谋事遂成,而不

2敢兹缘明因。寺街山右会馆历年久远,房宇墙垣焕然

3而固经管会首本系数家,不意驹光迅速,各家渐次萧

4条,仅余六必居一家管理会馆。中虽有积项乃逢敬祀之

5期既已举目无人,尤觉独力难支,且恐日久废弛,更难

6振作,今拟临襄会馆谊切同乡,即将山右馆中字据账

7目归附在临襄馆,每届山右馆中嘉时吉日约同临襄

8俱赴山右欢聚,虔诚一体祭祀,至于一切需费仍由山

9右馆中支出。庶几山右旧业不致败落泯灭,而敬祀得

10以率由旧章,现在约同临襄诸位会首,率诚公意见

11相同,惟恐他日别有异言,致乖善举敬,撰碑词镌石立

12碑以昭求永远是为序。

13 今将两馆归一各会首芳名开列余左

14 亿盛号李攀桂拜撰。

15诰授光禄大夫工部尚书加三级纪录三次杜受田拜书。(印章两枚)

16大清道光二十九年菊月望日 立。

背面:

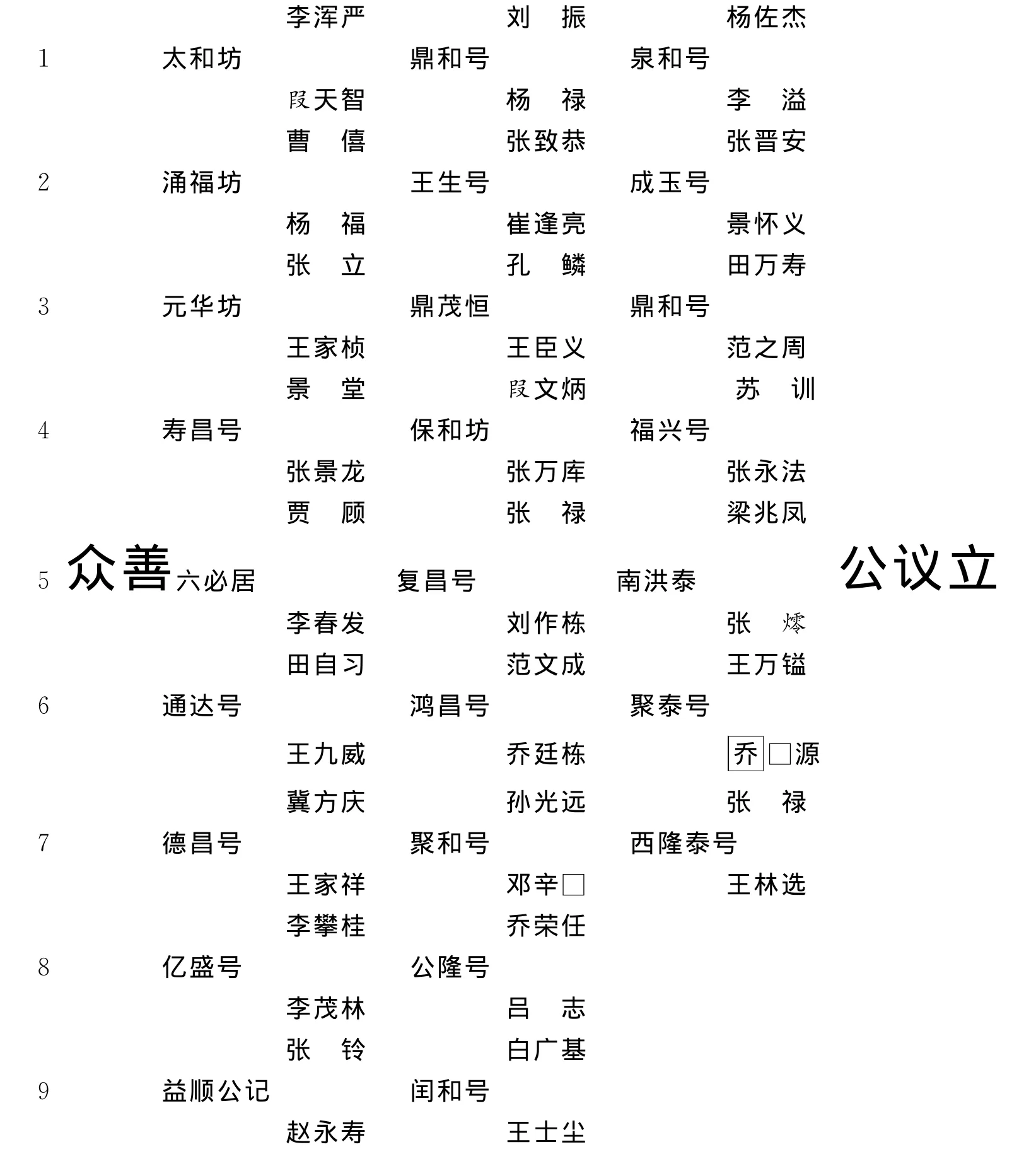

从“碑帖菁华”展示的《山右会馆碑》图片所见,会馆碑保存完好,有阴阳两面组成,据“碑帖菁华”介绍,会馆碑碑身长宽为115×95cm,周刻花边,阴题名。从碑文图版看,碑文阳面共有文字16行,阴面题名9行,文字皆为楷书,笔法遒劲,文字清晰,正面文字无残损,背面仅几字漫漶不清。正面第15行刻有杜受田印章两枚,背面中间第5行行首之“众善”及行尾之“公议立”等五字字号硕大。

碑文第2行云“寺街山右会馆历年久远”,其中“寺街”当为山右会馆的所在地。据“碑帖菁华”云,此碑立于北京市崇文区清华街,即是说“清华街”即为碑志中的“寺街”。据《北京地名典》介绍,清华街位于崇文区西部,东始磁器口大街,西至鲁班胡同,因清华寺得名。此街清时为清华寺街,1965年清华寺街、明因寺街、椅子圈胡同、幸福胡同、北水道子、山佑夹道合并,统称今名[1]245。

会馆碑还提到了“临襄会馆”,据《明清以来工行会馆碑刻汇编》所载《修建临襄会馆碑记》载:“……康熙五十三年五月十二日,用价银五百两□买吴姓者宅院一所。前后三进,坐南□□,计房屋十五间,临街房三间,□□房三间,前后庙房六间,并古道三□□□□□大兴县南城东房头□为临襄会馆……清康熙五十七年岁次戊戌仲冬上浣。”[2]23从中可见,临襄会馆于康熙五十三年(1714年)五月十二日始建,落成之日则在清康熙五十七年(1718年)冬,关于临襄会馆的地点,《明清以来工行会馆碑刻汇编》编者在《修建临襄会馆碑记》中解释道:“原碑在前门外晓市大街一三八号临襄会馆”,可见,前门外晓市大街,即为临襄会馆的所在地。

二、《山右会馆碑》所见山右会馆的变迁、会馆职能及其他

“山右”,即太行山之右,在我国古代代指山西。《中国会馆史论》“山右会馆”条注释曰:旧有已废的“全省性”会馆[3]25。关于山右会馆的创建时间,《山右会馆碑》云:“历年久远”。据《明清以来工行会馆碑刻汇编》《临襄馆、山右馆、财神菴三公地重修建筑落成记》载:“吾乡自前明,即有山右会馆。既而有临襄会馆。广安门外财神菴、平水义园统归临襄馆管辖。”[2]27-28从中得知,山右会馆应出现于明代,较之临襄会馆为早,但其命运却最终归于临襄会馆管辖。至于何时统归临襄会馆,其原因为何等,以前不为人所知,现通过《山右会馆碑》可作详细之了解。

通过碑文第3~5行:“会首本系数家,不意驹光迅速,各家渐次萧条,仅余六必居一家管理会馆,中虽有积项乃逢敬祀之期既已举目无人,尤觉独力难支”等语可见,山右会馆本由数家经营,但共同经营的各家相继衰落,目前仅余“六必居”一家,而“六必居”人气不足,无力支持,以至山右会馆破落难支。这道出了山右会馆与临襄会馆合并的真正原因。山右会馆属于山西省全省性会馆,而临襄会馆,为“临汾、襄邑”[2]23人所建,属于地方性会馆,但全省性的山右会馆却沦落到不得不与地方性临襄会馆合并的地步,这也从一个侧面反映出“临汾、襄邑”两地商业的发达及其商人的活跃程度。同时,山右会馆与临襄会馆的合并模式在碑文中也有体现。通过碑文第6~9行:“今拟临襄会馆谊切同乡,即将山右馆中字据账目归附在临襄馆,每届山右馆中嘉时吉日约同临襄俱赴山右欢聚,虔诚一体祭祀,至于一切需费仍由山右馆中支出”等句可见。山右会馆与临襄会馆的合并并非将山右会馆与临襄会馆完全融于一体,或者将其变为临襄会馆之“附产”,而只是让临襄会馆承担管理“字据账目”,组织同乡俱赴山右欢聚的职能,两会馆的财务尚施行独立核算。因此,从本质而言,两者并未合并,临襄会馆只是对山右会馆进行经营托管而已。但从《山右会馆碑》确立之日,即“道光二十九年菊月望日”开始,山右会馆逐渐成为临襄会馆附庸的事实却难改变,以至于后来,胡春焕先生等在《北京的会馆》一书中作出“山右会馆与平水义园均为山西临襄会馆之附产”[4]201的评价。

通过《山右会馆碑》可以发现明清时期会馆的某些重要职能。关于明清会馆的职能,《中国会馆志》谈到:“关于会馆的缘起、性质、功能等海内外学者论述太少”[5]3,会馆具有“对文化的继承与创新功能”“道德维系功能”[5]382-396,宋伦先生博士论文《明清时期陕山会馆研究》谈及:“在陕商大会的统筹下,山陕会馆的功能也日臻完备,从最初的联乡谊、敬神庥、安故旅逐渐发展到议商事、厘行规、结人脉、保安康的商人自律自治的社会团体,成为流寓客商在异地经商业贾的落脚点和出发点。”通过《山右会馆碑》可以进一步加深对明清会馆职能的认识。如碑文第4行、5行提到:“乃逢敬祀之期既已举目无人”,第6行“今拟临襄会馆谊切同乡”,第8行:“虔诚一体祭祀”,第9行、10行“而敬祀得以率由旧章”等可见,“敬祀”、“祭祀”、“谊切同乡”等当是会馆的重要职能之一。通过“敬祀”和“祭祀”可见,会馆具有重要的宗教祭祀和信仰功能,而会馆也因之成为寄托同乡商人认同感、安全感、归属感的重要精神家园。另外,从“谊切同乡”一语可见,会馆还具有“联乡谊”的重要职能。

此外,通过《山右会馆碑》还可见许多明清时期山西商号。如碑文正文提到的“六必居”,碑文背面提到的“太和坊”、“鼎和号”,等等。关于“六必居”,据《晋商兴衰史》载:“六必居酱园店设在北京,相传创自明朝中叶。挂在六必居店内的金字大匾,相传是明朝大学士严嵩题写。六必居原是山西临汾西社村人赵存仁、赵存义、赵存礼兄弟开办的小店铺,专卖柴米油盐。俗话说:‘开门七件事:柴、米、油、盐、酱、醋、茶。’这七件是人们日常生活必不可少的。赵氏兄弟的小店铺,因为不卖茶,就起名六必居”[6]183。此前人们认为,六必居的创始年代为“明朝中叶”,但无确凿证据,从《山右会馆碑》及上文可知,山右会馆创始于明代,而六必居是山右会馆的数家会首之一,负责会馆的管理工作,因此推见,六必居也必然创始于明代,且其应在山右会馆建立之前就已存在。山右会馆碑成为证实“六必居”这一商号在明代就已存在的有力证据。

《山右会馆碑》所见众多商号,从中也可根据一些商号的不同名称,推测其命名的不同类型。其一,业务范畴型,如六必居,上文《晋商兴衰史》所云,“六必居”反映的是经营的业务范围,即经营“柴、米、油、盐、酱、醋”六项。其二,寄托愿望型,如“寿昌号”、“福兴号”、“通达号”等,这些商号寄托了商人对于自己从事的商业必将会昌盛、发达、兴旺的美好愿望,应当说多数商号都属于这一类型。其三,人名型,如“王生号”、“成玉号”等,其中“王生”、“成玉”很可能是人名,而北京老字号中以人名为号者并不鲜见,如著名的商号“王致和”,即是以人名来命名,等等。

三、从《山右会馆碑》看清代官员的议叙制度

《山右会馆碑》中对杜受田加级和纪录的记载,为研究清代议叙制度提供了重要线索。据《中国历史大辞典》“议叙”条载:“议叙,清代吏部奖叙制度,凡官员考核优良或有功绩者,奉旨交部议叙,以资奖励。议叙之法分为纪录、加级两种。又,由保举而授任之官亦称议叙,如议叙知县既是。”[7]880杜受田“加三级纪录三次”的记载,应是受到吏部议叙奖赏的结果。

关于清代的议叙制度的研究,国内的研究文章,如杨选娣的《论清朝对蒙古王公的议叙议处制度》一文,此文对记载边疆地区事务的专门法规《理藩院则例》中有关议叙议处制度的规定及议叙议处制度的实施进行了探讨,其中重在探讨议处制度。刘鹏九等在《清代县官制度述论》一文中也谈及该制度,其云:“清代官员有功而交吏部核议,以定功赏之等级谓之‘议叙’”,“纪录和加级都是用于议叙官员的,有具体政绩才能纪录,有纪录才能加级,有纪录、加级才能加衔”。王彦章在其专著《清代奖赏制度研究》中专论“议叙、承荫、封赠”,对于“议叙”,其曰:“对于官员通常奖励即为议叙,文官议叙有吏部考功清吏司负责,武官议叙由兵部职方清吏司负责”,等等。国外的研究,如日本的大野晃嗣,曾撰《清代加级考》一文,此文详细探讨了清代官制用语中频繁出现的“加级”的事例,从制度一贯性与官僚确保自身地位的个人动机这两个方面,揭示了看似费解的官位序列的构成原理。他指出,在明代的文官制度中还没有出现这种序列结构,它是如何演变而来的,对于“加官”问题,不仅要在结构方面考察,对于其形成过程的考察也同样具有重要意义[8]。

尽管目前学界对于清代议叙制度及加级、纪录等问题的研究已出现了丰富的成果,但通过《山右会馆碑》及其他相关材料,可以继续深入探讨。

其一,关于议叙制度之加级、纪录的等次与核算方法。

据《大清会典》卷十一《吏部》条载:“凡议叙之法有二:一曰纪录,其等三:计以次,有纪录一次、纪录二次、纪录三次之别。二曰加级:计以级,有加一级、加二级、加三级之别,合之,其等十有二;自纪录一次至纪录三次其上为加一级,又自加一级纪录一次,至加一级纪录三次,其上为加二级,加二级以上纪录如之,至加三级而止,凡十二等。其加级随带者:凡议叙加级有指明随带与兵部所叙军功之级,遇升任皆准随带。食俸者:卿贰大员,有议叙加级食俸者,皆照所加之级支俸。予衔者:凡加级给予升衔者,即照所加之级换给顶戴,得旨乃准焉。”按照《大清会典》的记载可知,清代官员得到吏部议叙的最高级别为“加三级”,如按照这一规定,杜受田所受奖赏“加三级纪录三次”已为最高级,但实际情况是否如此?

据《咸丰实录》卷一,对撰者的介绍云:“武英殿大学士管理兵部事务加十三级纪录十四次臣贾桢藳……武英殿总裁官教习庶吉士体仁阁大学士管理户部三库事务管理刑部事务加二十三级纪录十六次臣周祖培……镶蓝旗满洲都统户部尚书管理三库事务加四级随带加五级纪录十二次臣宝鋆,总裁官经筵讲官弘德殿教习清文谙达上。”从中可见,贾桢藳“加十三级纪录十四次”;周祖培“加二十三级纪录十六次”;宝鋆“加四级随带加五级纪录十二次”,贾桢藳等人加级的等级、纪录的次数已远远超出了《大清会典》的规定。《咸丰实录》的记载并非偶然,如《雍正实录》卷一,介绍撰者时云:“吏部尚书翰林院掌院事三等伯加十三级臣张廷玉”,《道光实录》卷一云:“经筵讲官兵部尚书随带加六级纪录二十次臣周祖培等奉敕修”。《御批历代通鉴辑览》介绍其“监造”时记道:内务府管理六库事务郎中加十级纪录五次臣六十九;内务府营造司郎中加一级纪录七次臣诚意,等等。从中可以看出,对于文武官员的加级、纪录在实际执行过程中并未遵守《大清会典》规定的“三级”“十二等次”的范围,因此可以推测,杜受田所受“加三级纪录三次”的奖赏,虽然较高,但并非最高,而清廷在实际议叙过程中,并没有完全按照《大清会典》的规定进行,加级、纪录的等次往往超出了《大清会典》规定的范畴。

另外,从《大清会典》关于议叙之加级、纪录换算关系的说明:“自纪录一次至纪录三次其上为加一级,又自加一级纪录一次,至加一级纪录三次,其上为加二级,加二级以上纪录如之,至加三级而止,凡十二等。”可见,“纪录”是“加级”的基础,即刘鹏九等在《清代县官制度述论》所云:“纪录和加级都是用于议叙官员的,有具体政绩才能纪录,有纪录才能加级。”但通过上文《清实录》和《御批历代通鉴辑览》的记载看,官员加级及纪录的换算似乎并未合乎《大清会典》之制。如贾桢藳“加十三级纪录十四次”;周祖培“加二十三级纪录十六次”等,如按照《大清会典》的规定,贾桢藳在“加十三级”之后,再纪录四次即又加一级,即加“十四级”,但事实却没有将“纪录”换算成“加级”。《御批历代通鉴辑览》的记载更加明显,如关于“诚意”的记载:“加一级纪录七次”,按照《大清会典》的规定应写作:加二级纪录三次,但原文并未如此来写。因此,笔者推测,在执行过程中,《大清会典》关于议叙之加级、纪录换算关系的规定也并未予以严格执行,且很有可能,将“加级”和“纪录”进行了单独计算,而不再遵守“纪录到四次即升一级”的模式。如《清代吏治史料·官员管理史料》载:雍正二年(1724年),“巡抚福建等处地方,提督军务都察院右佥都御史纪录十七次臣黄国材谨题为报明丁忧事”[9]3433之臣黄国材,只点明其“纪录十七次”,并未写其“加级”事,如按《大清会典》加级、纪录的换算关系,黄国材“纪录十七次”至少要“加三级”,但实际情况却是没有加级,因此,亦可证清代官员之“加级”和“纪录”进行单独计算之事实。

其二,加级、纪录作为清代官员的重要荣誉或表彰,已成为仅次于官衔用于彰显自身身份和地位的重要标志。

如《山右会馆碑》书写者杜受田在署名时注明其“加三级纪录三次”,而上文所举撰写《清实录》的官员大都要注明自己所加之级和纪录的次数,另外,在一些奏章当中,许多呈送人也大都注明自己的加级和纪录,如《清代吏治史料·官员管理史料》中所载的许多奏折,仅举其中几例:如雍正元年(1723年),“兵部侍郎兼都察院副都御史巡抚直隶等处地方加一级纪录八次臣李维均谨题,为呈报事”[9]1916,同年,“巡抚河南等处地方提督军务兼理河道都察院右付都御史加四级臣石文焯谨题,为州官丁忧事”[9]1793的奏章等,均如此。

另外,清代官员不仅要将有关加级、纪录作为个人身份的重要标志,既使是降级也要体现出来。如雍正二年(1724年),“巡抚河南等处地方提督军务兼理河道都察院右付都御史加四级降一级留任臣石文焯谨题,为钦奉工谕事”[9]2987,同是上文提到的石文焯,在雍正二年(1724年)被降一级,但在其奏章中还要点明。同样情况还有很多,如雍正元年(1723年),“工部尚书降二级留任臣李永绍谨题奏”事[9]9690,雍正四年(1726年),“总督仓场户部右侍郎降二级留任臣陈守创谨题奏,为遵例自陈事”[9]9698等。不难看出,加级、纪录甚至是降级、纪录等,在清代业已成为验明官员身份的重要标志。

[1]王彬,徐秀珊.北京地名典[M].北京:中国文联出版社,2001.

[2]李华.明清以来工商会馆碑刻汇编[M].北京:文物出版社,1980.

[3]何炳棣.中国会馆史论[M].台北:台湾学生书局,1966.

[4]胡春焕,白鹤群.北京的会馆[M].北京:中国经济出版社,1994.

[5]中国会馆志编撰委员会.中国会馆志[M].北京:北京地方志出版社,2002.

[6]张正明.晋商兴衰史[M].太原:山西古籍出版社,2001.

[7]中国历史大辞典编纂委员会.中国历史大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2000.

[8][日]田口宏二朗.2001年日本史学界关于明清史的研究[J].张玉林,译.中国史研究动态,2003(11).

[9]清代吏治史料·官员管理史料[M].北京:线装书局,2004.