社会矛盾凸显期大学生公正观现状扫描——基于华东地区15所高校的调查

2013-11-02刘梦慈

刘梦慈 杨 礼

(华东师范大学,上海200241)

当前我国在校大学生约有2000万人,他们处于向社会化转变的关键阶段,在这一转化过程中,作为大学生价值观念重要组成部分的公正观念的培养,成为当前社会共同关注的时代课题。通过中国期刊网检索,关于大学生公正观的专门研究论文仅有2篇,其中1篇有具体数据,但并未标明数据出处也没有统计列表。这表明,现阶段对于这一课题的研究缺乏精确的调查分析,因此,我课题组随机选取了华东地区15所高校的3000多名在校大学生进行了问卷调查,以期通过精确的统计分析对大学生公正观的现状达到清晰认知。

一、大学生对公正的理解

自20世纪以来,有关社会公正的争论成为当代政治哲学讨论的核心问题之一。公正观念具有多元性的特征,对于公正的理解很难有统一定论。当代西方政治哲学中关于社会公正问题有若干代表性理论,顾肃在《什么样的平等是合理的——当代西方政治哲学有关社会公正的争论》一文中总结:自由主义把自由置于平等之上,强调程序正义而反对实质正义,强调起点平等而否定结果平等;罗尔斯的正义论也指向“起点的平等”(“无知之幕”的设定),但与自由主义不同,他认为公正的效果是符合社会上绝大多数人的最大愿望和要求,符合社会上绝大多数人的最大利益,并且要使惠利最少的成员体认到公平与正义的存在;社群主义强调个人在社群中的成员资格、社群属性和社群追求的善的观念对于正义和平等观的影响;激进派则认为普遍的道义准则并不存在,因而他们对于平等的渴求表现为激烈的现实批判,或是以平均主义的结果平等为口号呼吁人们推翻现行体制,推翻革命;保守派同样不承认普遍道义的人际平等,他们希望延续传统,特别是体制和文化传统,赞成社会有机论、有限政府论,等等[1]1。马克思主义的公正观体现在其对资本主义公正原则的批判以及其共产主义理想的构建中,认为只有消灭生产资料的资本主义私有制,实现生产资料的公有制才能使雇佣工人在分配领域中彻底摆脱资本家的剥削,才能最终消除社会的不公正,真正实现人类社会的公正目标。

对于公正概念的理解是树立公正观的基础与前提,大学生对公正的理解多形成于社会舆论的导向、自身的经历、同辈影响等,正规的学校教育中缺乏专门的公正教育。当代大学生多为上世纪八九十年代后成长起来的一代,受到多元文化的深刻影响,他们处于我国社会转型的剧变期之中,多与其父辈观念存在很大差异。加之近年来社会矛盾凸显,纷繁的社会现象(特别是频繁出现的社会不公正现象)使得大学生对于公正的理解呈现出多元、模糊或存在偏差的状态。为清楚地认识当代大学生对于“公正”这一概念的理解,我们随机选取了华东地区15所高校的3000多名在校大学生进行了问卷调查,结果如表1所示。

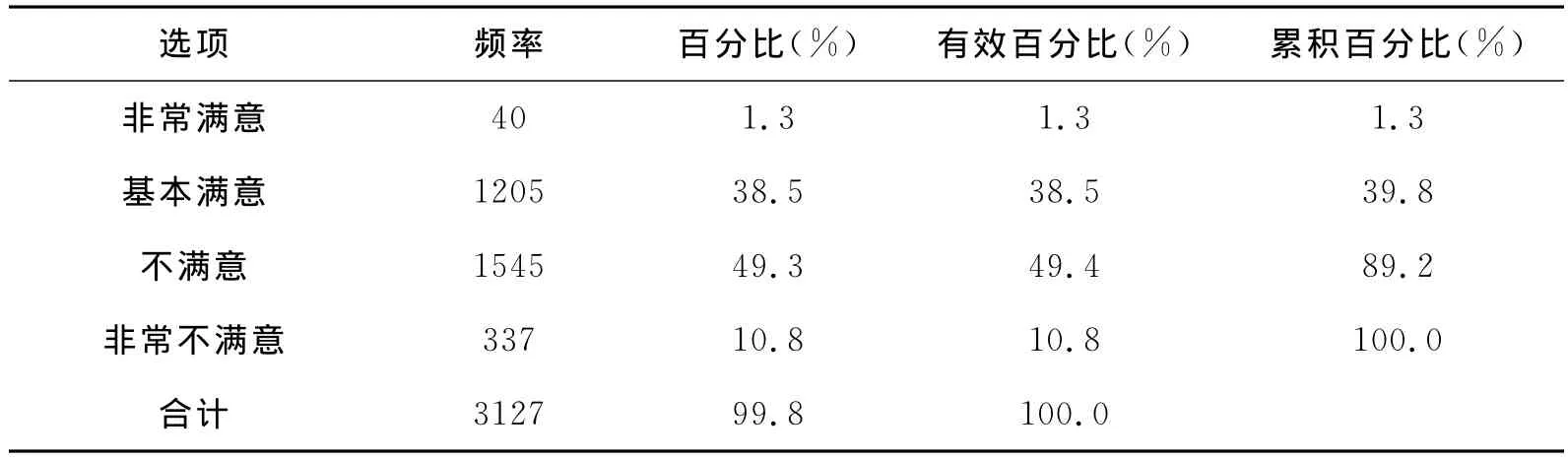

表1:对当前社会公正状况评价

我们将选项设置为五种对于“公正”的不同理解:A、均贫富,等贵贱(绝对平均);B、以牙还牙、以血还血、以命偿命(结果的平等);C、论功行赏,个人付出与所得应当一致(能力指向的平等);D、所有人都是平等的,应该无条件的享有平等的政治、经济、教育等各项权利(起点的平等,或机会均等);E、人的差别是天生的,贫富和社会地位的差别存在是公正合理的(先天决定论)。根据调查结果显示,在有效结果的3049人中选择C的人数最多(1264人,40.2%),即理解“公正”应当是根据个人能力的大小与付出多少进行社会分配。姚洋曾论述阿玛蒂亚· 森关于“能力”(一个人实现有价值的目标所必须的功能组合)的界定,由此提出了“能力指向平等”的概念,“能力指向的平等承认现实中存在不能消除的能力差异,从而退而求其次,只追求能力供给物的平等,而不关注每个人能力的实质性平等”,即主张一个公正的社会是能够为不同能力的人提供其实现价值目标所需的最低保障,从而达到“无人受损,有人改进”[1]45。我认为这一概念对于理解能力指向的公正具有补充作用,即在根据个人能力划分社会资源的同时照顾弱势群体(例如,残疾人等能力受限者)。统计中,有1227人(40.2%)选择对公正的理解是“所有人都是平等的,应该无条件的享有平等的政治、经济、教育等各项权利”,即认为公正应当指向起点的平等,或是机会均等。这一理解存在的问题是忽略了过程(规则)对于公正体认的影响,对于过程(规则)本身隐含的不公正因素,起点的平等是无法保证实质性公正的。

总体来说,大多数大学生对于公正的理解较为中立,也有少部分大学生认为公正就是绝对的均等,或者认为人生来就是不平等的,没有所谓的公正。

二、大学生对社会公正的评价

所谓社会公正,从本质上讲,是社会价值的分配符合社会整体实践性质、发展要求和根本目的,表现出促进社会生产力发展,保证社会实践正常运转,在社会实践发展具体水平上最好地满足作为社会主体的人生存发展需要的功能。在过去的几年中,吸引公众眼球的重大社会辩论大多涉及“社会公正”的主题,人们通过互联网、电视媒体、报刊杂志激烈讨论,转型期内的社会矛盾凸显。人们对于社会公正状况的评价受到来自主体、客体和环境因素的影响:主体的社会需求是否被满足,以及主体对于其社会需求被满足的期望构成主体进行社会公正评价的内在动力,主体的评价能力(由生理结构、知识结构、价值取向以及情感、意志等构成)的现实水平及发挥主导着主体对于社会公正的评价[2];社会现象以及自身或亲人、朋友的经历构成社会公正评价的客体;社会舆论、大众传媒以及群体效应构成人们对于社会公正状况评价的环境影响因素。

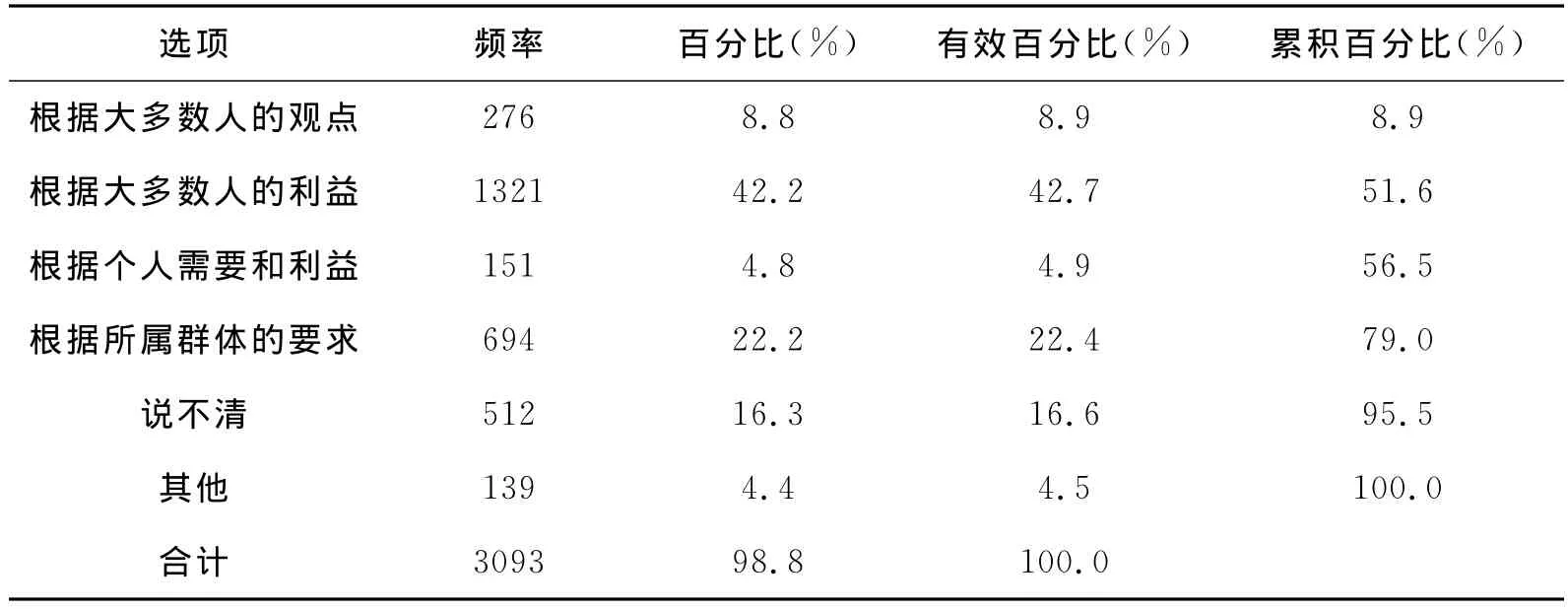

大学生作为知识结构层次较高,情感丰富,受到互联网等大众媒体以及同辈群体的影响较大,并且广泛地参与社会舆论的群体,对社会公正问题的关注程度较高,其对于我国当今社会公正状况的评价独具代表性。如表1所示,在3127份有效统计中,对于当前社会公正状况的评价有2750名(87.9%)大学生选择基本满意或不满意,其中有1545人(49.4%)持不满意态度。其判断社会公正的依据大多(65.1%)为“根据大多数人的利益”或“根据所属群体要求”(见表2),由此我们可以基本判断,如今大学生群体普遍认为我国社会价值分配不能满足或不能完全满足大多数人或其所属群体的利益。

表2:判断社会公正的依据

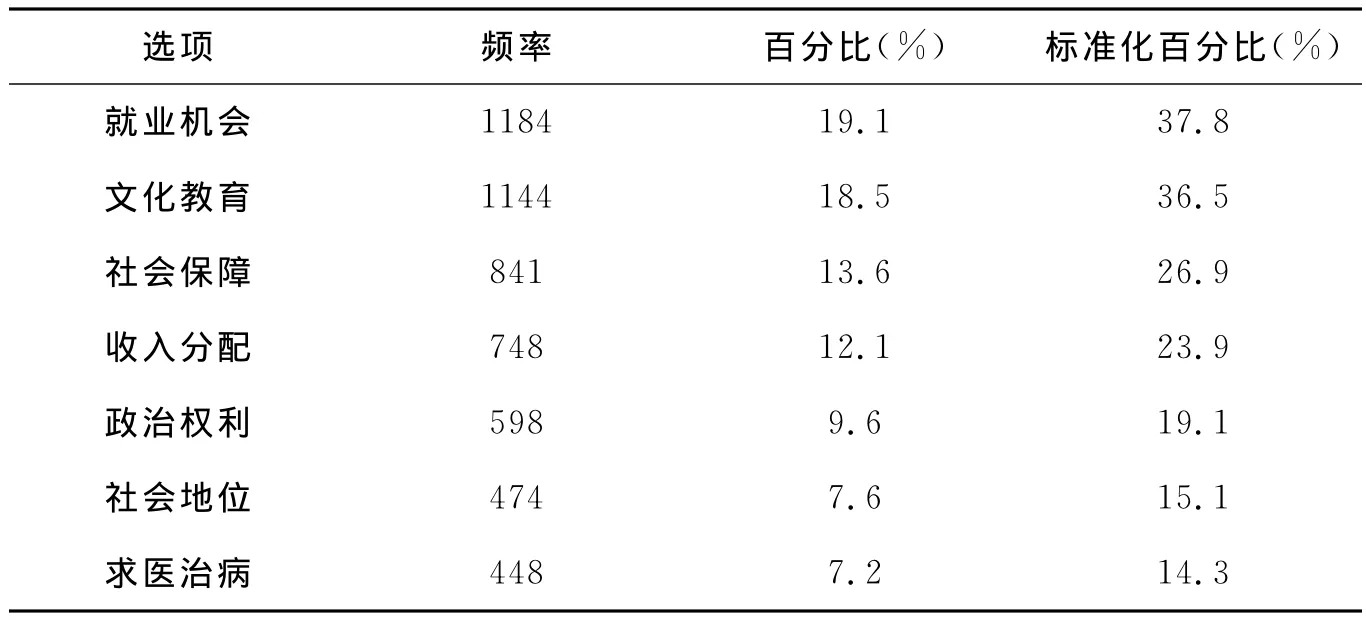

基于大学生群体对于我国当今社会公正状况的基本评价,我们展开了更进一步的调研,在有关大学生对于社会公正问题具体方面的关注度的调查中,我们发现,大学生对于社会公正问题的具体方面的关注与其特定身份息息相关。如表3显示,在“您认为当前社会哪些方面的公正更为紧迫”的调查中,七个选项中排名前三位的分别是“就业机会”、“文化教育”和“社会保障”。大学阶段是个体实现社会化转变的关键时期,一方面,大学生是我国文化教育的“体验者”,有关文化教育的社会公正问题他们无疑是最有权发言者;另一方面,大学生面临社会化的转型,他们最关心和最关注的莫过于走入社会后的就业和基本社会保障问题。

表3:您认为当前社会哪些方面的公正更为紧迫(限选两项)

总体来说,大学生对社会公正普遍满意度偏低。一方面,由于我国当前社会现实生活中也还存在许多亟待解决的问题,如社会财富分配不均、贫富差距地域差距较大、城乡差异依然较为明显等。大学生来自全国不同地区的不同行业、阶层的家庭,其成长经历难免会有不公正的体验。另一方面,随着知识的充盈,大学生的权利意识和公正观念有了很大的提升,他们走在时代的前沿,更加关注社会发展的公正问题。再者,由于其年龄特点,大学生也存在思想不成熟,过于关注自我、遇事冲动的特点,对于社会现象的评价存在偏激的可能。基于此,大学生公正观教育就显得更为重要了。

三、大学生对校园公正的评价

无论在文学作品抑或现实生活中,大学校园往往被看作是纯洁而充满智慧与活力的象牙塔。校园是大学生学习生活的主要场所,是塑造其公正观念的重要阵地,校园公正是大学生最直接的公正体验来源,因此,考察大学生对于校园公正的评价是考察其公正观的重要内容。

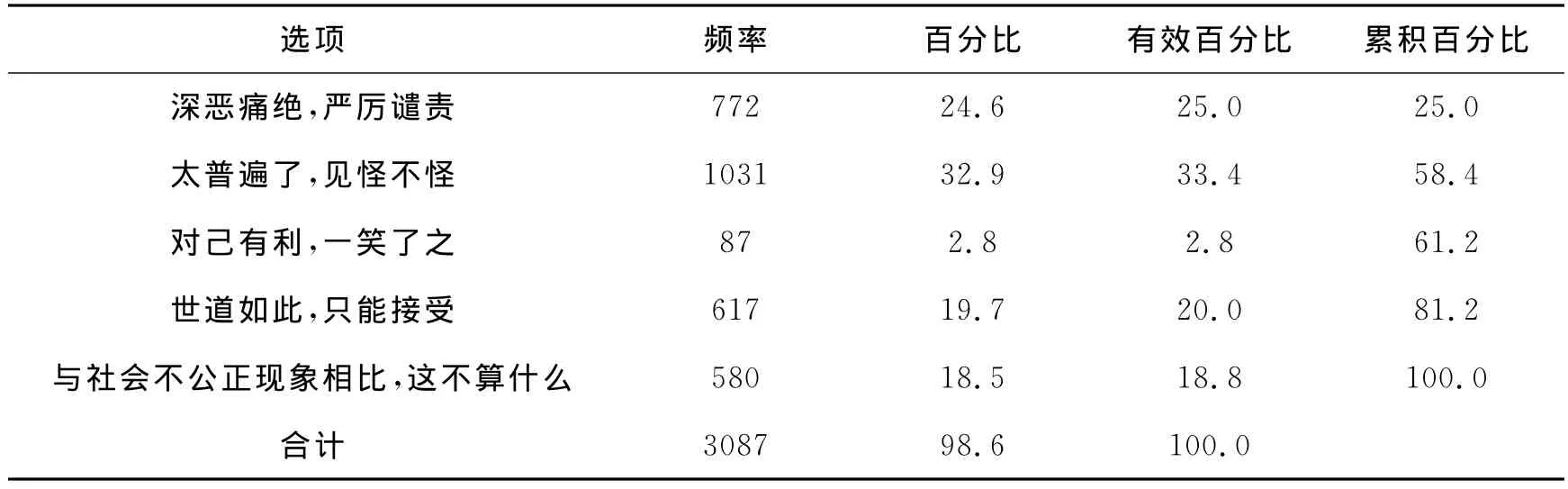

我们对大学生对待校园不公正现象的态度进行调查,问卷统计显示(见表4),在3087份有效统计中,对校园不公正现象表示“深恶痛绝,严厉谴责”的有772人(24.6%),有1031人(32.9%)认为校园不公正现象“太普遍了,见怪不怪”,在5个选项中被选最多,另有1197人(38.8%)认为“世道如此,只能接受”或“与社会不公正现象相比,这不算什么”。由此可见,三分之二以上的大学生对于校园公正是持消极态度的。客观方面,这反映出高校管理中存在问题、学校规章制度存在疏漏,以及校园文化缺乏公正氛围的营造。而主观方面,大学生对于校园不公正现象的消极态度普遍反映了大学生群体的公正观念在现实选择上不容乐观。大学生作为校园生活的主体,是校园文化的主要建设者,对于校园不公正现象置之不理的态度一方面会纵容校园不公正现象持续滋生,另一方面,消极态度加之群体效应的影响,一部分在校大学生很容易成为校园不公正现象的参与者甚至是制造者。可想而知,若不公正现象在校园中都得不到遏制,走入社会后,面对社会不公正现象大学生群体如何能够彰显正义?

表4:对校园不公正现象的态度

基于大学生对于校园公正满意度偏低且普遍持消极态度的事实,我们对校园不公正现象存在的主要方面展开调查,结果显示,在问卷设置的六个方面中被选排名前三的分别是“各类学生干部的选拔”、“社会实践活动的推荐”和“发展党员”。与课业成绩相关的“考试测评”与“奖学金评定”能够以量化标准考核的领域则被认为是不公正现象较少发生。由此,我们可以看出:(1)多数学生认为校园中的不公正现象多发生在难以用量化标准测评的领域,或者说对于综合素质的测评标准歧义较大,这反映出学校在学生管理、奖惩的规章制度方面标准不够细化,存在人为自由操作的空间,容易产生不公正现象。(2)大学生对于学生干部的选拔较为关注,并对学生干部的“权威”不认可。事实上,学生干部仅是学生自我管理的一种手段,但如今社会中“官本位”思想对大学生产生严重影响,导致“学官热”,加之学生干部的选拔、管理和奖惩没有统一标准,一部分管理教师也存在对学生干部偏心的现象,因此,部分高校没有形成良好的学生自治文化氛围。(3)社会实践活动是增强大学生社会化能力的有效手段,对于长期生活在校园中,接触社会少的大学生群体来说普遍十分重视。这方面存在的不公正现象多表现为社会实践资源分配不均、信息不通畅,选拔人员规则不明确,因此,在这方面大学生缺乏机会均等这一重要公正感的体认。

四、大学生行为选择的公正性

如果说上述调查中显示的大学生对于公正的理解和对于社会以及校园公正的评价是理论上的大学生公正观,那么大学生现实生活中的行为选择则是他们实质的公正观的体现。

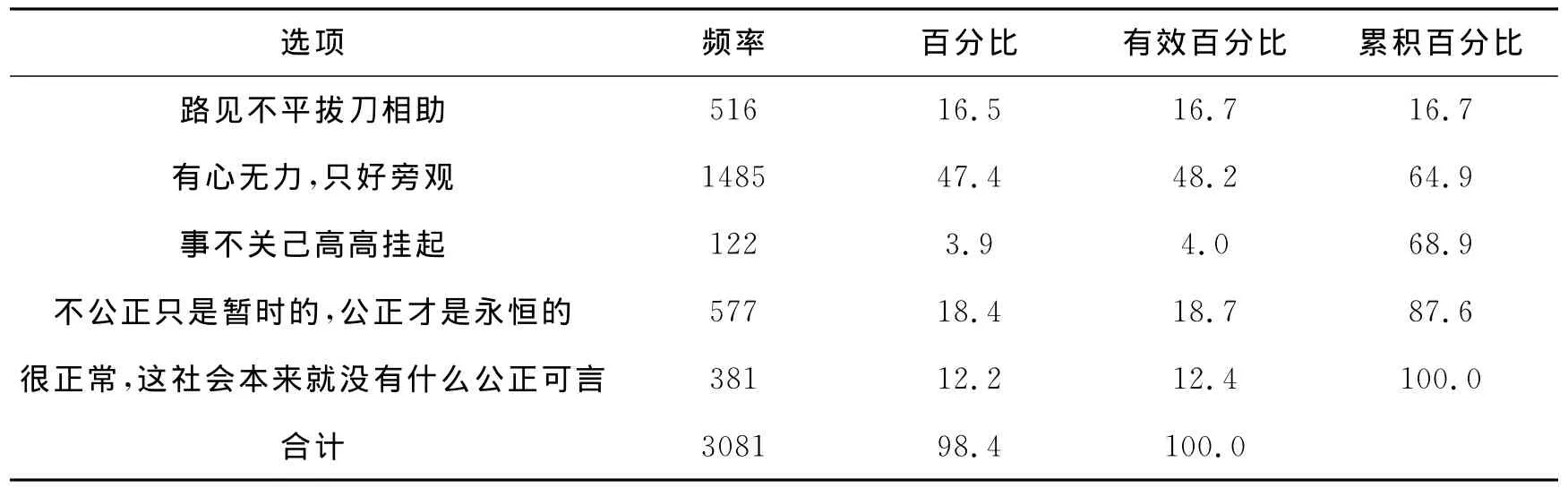

尽管大学生对于社会公正的满意度普遍偏低,但其行为选择上采取改变社会不公“路见不平拔刀相助”者仅占被调查人数的16.7%(见表5)。由此我们发现,大学生将公正观念转化为实践的过程中存在诸多困难。

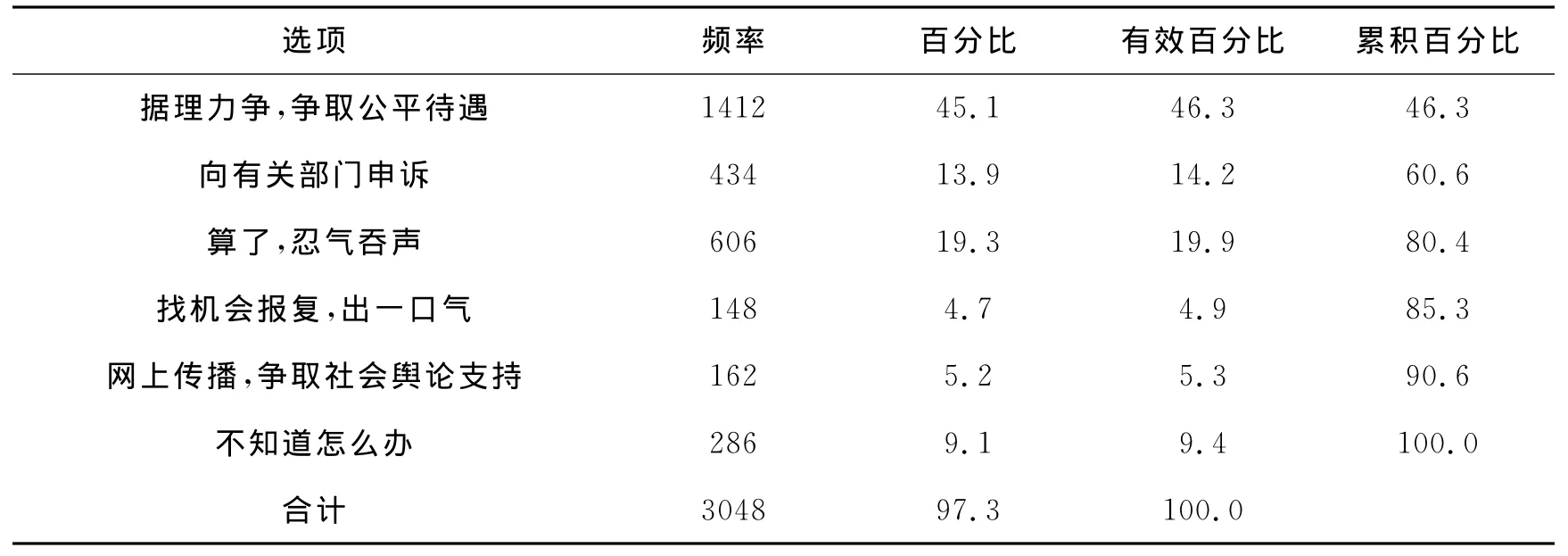

大学生在遇到不公正现象时所表现出来的行为选择具有较强的功利主义色彩。根据调查显示(表5、表6),大学生在自己遇到不公正待遇时选择“据理力争,争取公平待遇”的占调查人数的46.3%,然而,在遇到社会不公正现象时,近半数(48.2%)的大学生选择“有心无力,只好旁观”。同样是对待不公正的现象,是否关涉到自身成为区别大学生行为选择的主要因素之一。

在分析这一现象时我们应当考虑大学生对于行为选择的内在动力和外在条件。虽然大学生在遇到社会不公正现象时所表现出来的行为选择看起来有些让人失望,但我们应当看到,内在动力方面,大学生对于社会不公正现象改良的期待是显而易见的。表5中,83.6%(选择“路见不平拔刀相助”、“有心无力,只好旁观”、“不公正只是暂时的,公正才是永恒的”三项的有效百分比之和)的参访者对改善社会不公正现象持积极态度。外在条件方面,大学生尚未走入社会、心智尚未完全发展成熟,其社会行为能力的确存在局限,加之大学生掌握的社会资源较少,其反抗社会不公现象的渠道,支持与保护不足,因而凭一己之力“拔刀相助”困难重重。

值得注意的是,大学生在自己遇到不公正待遇时尽管大多数人持有积极争取公正的态度,但选择向有关部门申诉的仅占调查人数的14.2%,这一方面体现了大学生对于社会公共权威的不信任和权力部门的失信,另一方面反映了大学生尚未掌握抗争不公正现象和伸张正义的有效方法。

表5:遇到社会不公正事情将会

表6:自己遭遇不公正待遇时

[1]梁治平.转型期的社会公正:问题与前景[M].北京:三联书店,2010.

[2]叶志华.试析影响社会公正评价的主题因素[J].岭南学刊,2002,(5).