从价值哲学看文学翻译批评*

2013-10-30刘嫦

刘 嫦

(电子科技大学 外国语学院,四川 成都 611731)

从价值哲学看文学翻译批评*

刘 嫦

(电子科技大学 外国语学院,四川 成都 611731)

文学翻译批评应当有其独立于翻译活动和翻译理论的自身的理论体系,价值哲学是文学翻译批评的哲学基础。在此基础上,文学翻译批评是主观和客观尺度的统一,是合规律性和合目的性的统一。价值哲学视域下文学翻译批评的参照系是个多维的动态的体系,其三个重要维度是文本理解的充分度、价值目标的实现度和评价视角。

价值哲学;文学翻译批评;评价;研究范式;参照系

翻译批评是伴随翻译活动发生的,但又是相对独立于翻译活动和翻译理论的。许钧曾经指出:“由于翻译批评并不‘附属’于翻译和翻译理论,所以科学的翻译批评首先要解决的应该是自己的理论体系。”[1](P14)这句话极富指导意义,并与美国哲学家德达利·夏佩尔的观点遥相呼应。因为夏佩尔也曾说过:“我们必须在所维护的体系或语言之外选择一个立足点来了解批评是怎么一回事。”[2](P79)为了识得翻译批评的真面目,学者们只能在翻译理论之外去寻找批评的支撑点。

一、价值哲学是文学翻译批评的哲学基础

价值哲学是对价值研究的学说。价值哲学在真正意义上的诞生是在19世纪末,在20世纪得到不断发展和完善,价值哲学的兴起直接带动了西方文学批评理论的飞跃发展。在价值哲学的体系里,价值是人的有目的的实践活动及其结果中对人自身的生存和发展所形成的具有积极意义的效应。价值是一种关系存在,包含客体和主体两级。一方面,客体及其属性是价值存在的先在性的前提,是价值的物质承担者,正如马克思所说:“没有自然界,没有感性的外部世界,工人什么也不能创造”;[3](P42)另一方面,主体的需要是价值存在的必要条件,是价值在意识中的定向折射。价值“只是人的意识中的主观现象,离开人的意识,价值就不存在,就没有任何意义而言”。[4](P128)价值是客体属性对主体需要的满足,是主客体关系在人们头脑中的反映,离开主体或离开客体都不可能产生价值问题。所谓“评价”,就是价值判断,即客体与主体需要的关系在意识中的反映,是价值的主观判断、情感体验和意志保证及其综合。价值学的最高原则是合规律性和合目的性的辩证统一,所谓“合规律性”,是指导实践的认识必须符合客观规律,达到对客观事物的真理性认识;所谓“合目的性”,是指实践及其结果必须符合主体自身的需要、利益等价值追求。其中合目的性居主导地位,合规律性是为了更好地合乎人的需要的目的。合规律性和合目的性是价值判断的两把尺度。

《中国翻译词典》对“翻译批评”是这样定义的:“翻译批评即参照一定的标准,对翻译过程及其译作质量与价值进行全面的评价。”[5](P184)由此可见,翻译批评的真正目的是评价一部译作对于一个时代的社会读者来说有何意义,即有何价值,其本质是一种评价活动。翻译活动是人类的社会实践活动,其活动本身具有价值属性,评价活动是其间的一个重要环节,所以文学翻译批评的哲学基础应该是价值哲学。

二、价值哲学观照下文学翻译批评研究的嬗变

人们在进行价值选择和价值评价时,必须将客观规律即合规律性与主体的需要和目的即合目的性统一起来。如果国内译界以合规律性和合目的性作为文学翻译价值判断的两把标尺,那么我们对于国内文学翻译批评研究的过去和将来会多一些趋于理性的思考。

在我国传统的文学翻译批评范式中,评价者把翻译活动和文艺活动都看成是一种灵感与悟性的表现, 认为禀赋天成, 侧重于译者的资质, 不注重规律的研究和探讨。译者以自己所喜好的方式来翻译, 而评论者也以个人好恶来评论, 重点在于遣词用句之精当, 欣赏所谓“神来之笔”,注重神韵, 所以评论多为点评式、随感式, 虽说不出更多的道理, 但听起来却让人似有所悟。[6](P2)这种评价活动以评价者个人的主体感受和直觉经验为参照,缺乏系统性的理论支持,也缺乏规律性的总结反思,评价本身充斥着神秘主义和经验主义的特征,是一种纯粹的主观性批评。正如马克斯·舍勒在其《价值的颠覆》一书中指出的那样,如果硬是以人的欲望、动机、需要为评价尺度,对象就会成为一个无价值的存在和过程,那么,就会使价值关系沉陷在相对主义中,陷于“极度混乱”, “结果得不出‘确定的东西’”。[4](P129)皮亚杰的观点也异曲同工地表达出来,“以自身的感官或自己的行动为中心……是可能产生主观性歪曲和错觉的根源”。[7](P21)

由于受西方现代语言学的巨大影响,结构主义范式的翻译批评研究在我国得以确立并逐渐盛行起来。结构主义范式重视语言转换规律和文本内部的构成规律,确定意义的决定性地位。在评价过程中,较之以往评价作者主体的“不在场性”(作者的原意往往带有考据性和推断性),批评者改变方向,着眼于作品的结构性和语言的规律性和客观性。文本和语言的规律具有毋庸置疑的“在场性”,是公开和公认的,这使人们感到有理有据,评价客观性大为增强。但结构主义范式的翻译批评研究也有不尽如人意之处,它对客体(文本)的构成规律关注过多,对人(作者和译者)的主体因素却视而不见。殊不知,客体(文本)本身是不能自行进入交际过程的,只有通过主体的阅读才能激活其中的思想,使文本的潜在结构成为一种现实结构。结构主义范式的翻译批评研究过分侧重于客体的构成规律,排除了主体的目的性,将文本看作是相对封闭和静止的体系,从而大大削弱了其应有的指导意义和应用价值。

随后,解构主义思潮来势汹涌,解构主义范式的翻译批评又成了我国译界研究的热点。解构主义代表人物德里达提出“延异”概念,“延异”否定了结构主义语言学对能指和所指间存在稳定指涉关系的假定,认为能指和所指并非是紧密结合的,符号的出现并不意味着它所指的东西就现时在场。换句话说,能指只是一个虚幻的在场,而不是事物本身。语言符号(能指)在人脑中唤起的意象不是原来存在的那个事物,而是在空间上有所差异,在时间上有所推延的一个抽象概念,它没有恒定的终极意义。将“延异”概念拓展开来,既然任何人为的理解都是一种延异,那么任何译文都是原文的一种延异。既然在本质上“语言和文字都具有含糊不清, 可以替代, 跨越时空的特点”,[8](P41)那么原文文本本来就没有绝对的意义,而在时间和空间上与原文都不能重叠的译文,根本就不可能百分之百地复制原文。客观地说,在解构主义的影响下,我国的翻译批评研究从微观拓展到宏观,文本批评的桎梏被打破,取而代之的是社会历史性批评。这种范式看重主体性,张扬译者的主体地位,更重要的是强调译者与作者的平等对话,其进步性不言而喻。但它也的确存在值得质疑之处:既然在“延异”过程中文本意义被空洞化和虚幻化,成为一种不在场的证明,那么文学翻译和文学翻译批评的依托点又何在?解构主义范式的翻译批评只强调主体合目的性,而忽略客体的合规律性,使得翻译批评缺失客体的根基。正因为如此,我国多有对解构主义范式的介绍而鲜有真正付诸实践的解构主义批评。

回顾上述不同的文学翻译批评范式,之所以每种范式自身都有致命的缺陷,其根本原因就在于它们都忽略了一个重要事实:翻译批评应是主观和客观尺度的统一,是合规律性和合目的性的统一。价值评价如果偏离了这两个主坐标所确定的价值关系,那就会误入歧途,一切文本也难逃被怀疑、颠覆、消解的命运。未来的文学翻译批评研究该如何嬗变?未来的文学翻译批评研究的正道在哪里?答案就是引入价值哲学的新视域。

三、价值哲学视域下文学翻译批评活动

文学翻译批评严格说来涉及到三个价值评价过程。第一个过程的两极是原作和作者,此时的客体是原作,主体是作者,从作者萌发写作愿望开始,作品就逐步逐步地镀上主体鲜明的个体色彩,主体的价值取向也充分体现在作品的字里行间。作品的价值通过意义的中介与语言符号发生联系,使语言符号既是意义的直接载体又是价值的间接载体。第二个过程的两极是原作和译者,此时的客体是原作,主体是译者,客体的语言符号及其承载的意义经主体的主观能动过滤以后,再以主体需要为导向,最终以另一种语言符号表现出来。此时产生的译作就是主体对客体评价的结果,也可以说是被主体化了的客体。第三个过程的两极是译作和评价者,此时的客体是译作,主体是评论者,主体要评价客体价值,除了要立足于译作文本外,还必须要审视第一、二个过程中的价值关系,不仅要明确作者的价值选择,更要明确译者的价值选择,因为译者翻译什么,为何要翻译及如何翻译等都是译者价值选择的结果。从上述分析可知,由于在翻译批评活动中有三次不同的主体参与,同时前一轮评价客体的评价结果还要作为新的客体出现在下一轮的评价活动中,就构成了不同价值主客体关系范畴。在价值哲学视域下,评论者的评价活动不但要涵盖三个价值评价过程的各种价值关系,更要妥善处理原作与译作之间的关系。原作具有原创性,而译作具有附属性,理论上说,译作应是原作的仿拟,然而从现实来看,译作在不同程度上偏离原作的例子举不胜举。要理性地充分地解释造成偏离的原因是文学翻译批评活动的重中之重,而这也使得原本交错的价值关系更为复杂。换言之,由于价值关系的交互性和层次性,文学翻译批评必然是“多维化、多重化”。[9](P521)同时,“文学翻译批评只能是对这一多元化局面的客观的、动态的呈现和省察。”[10]

四、价值哲学视域下文学翻译批评的参照系

当前,译界的文学翻译批评活动需要新的指南。既然大家都认同文学翻译实践是一个受个人行为、外在环境、历史条件、社会思潮等诸多因素影响的、多层次和多维度的动态系统,那么“译作质量的评估不应视为一个绝对的点上的确定,而应当在一个更大的参照系统内来确定一部翻译作品的相对位置。”[11](P129-130)

参照系原是物理学用语,是一个比较宏观、比较综合性的体系。如将参照系拓展至一般现象,则指描述事物时用于比较的另一个事物,或做判断时作为基准的一把标尺,即这些描述或判断是相对于什么而言。由于同一物体的位置和运动状态从不同的参照系看来是不一样的,因此只有先选定参照系,才可能对物体的状态做出描述和判断。文学翻译批评必然要牵涉描述或判断,因此也必须有参照系,而且这个参照系不仅有相对稳定性,还要有多维动态性。

需要补充的是,价值哲学视域下文学翻译批评的参照系应坚持主客观、主客体辩证统一原则,但不否认批评的主观性和相对性,因为绝对的客观性是不存在的。德国学者沃尔弗拉姆·维尔斯(Wolfram Wilss)曾一针见血地指出:“翻译批评的洞察力很少能够,也许永远不会达到自然科学那样精准的水平。”[12](P226)温秀颖也坦言:“因为翻译批评与其他文艺批评一样,本质上是人类的一种精神活动,尽管在分析、考察翻译现象时须遵循科学的方法和客观的标准,但它在观点的阐发、表达的方式上有具有极强的个性化特征,从而呈现出艺术性的一面……我们在追求翻译批评客观化、科学化的同时,也要充分认识到其艺术性的一面,承认一定程度主观因素存在的合理性。”[13]

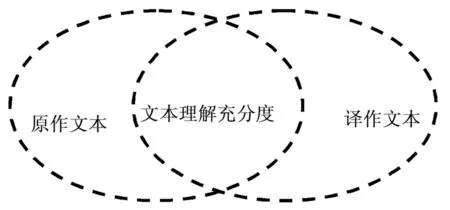

(一)文本理解充分度是参照系的基准维度

文本理解充分度指的是批评者对原作文本和译作文本进行仔细对比研读后,在多大程度上理解了两种文本在语际范畴和价值范畴的异同,在多大程度上解释了引起差异的原因(比如,是译者能力欠缺还是不得已而为之还是刻意行为等等)。文本理解充分度体现了价值哲学中的合规律性,因为合规律性是从客体出发的。文本理解充分度指导批评者从翻译过程本身出发,最终再回到翻译结果作评价。无论以何种思想指导翻译活动,原作文本总是占有举足轻重的地位。可以说原作文本一方面是作者思想、意识、情感的记录与体现,另一方面又是译者(文本的读者)进入作者思想世界的途径。翻译活动的特殊性使翻译始于原作文本的阅读,先在地成为一种对话。文本理解是基于语言分析层面的,而文本中的语言现象一般来说是有其客观规律性的。正如王宏印所言,“文本一旦产生,就具有一种固定的形式和潜藏的意义流传于世,成为无数次相继交际的依据……文本是话语结构的艺术作品,它曲折地间接地体现语言结构和规律;强调文本自身的结构和意义,并不影响对文本的反复阅读和多重理解”。[11](P142)译作文本虽然较之原作文本“有不定点、空白和空缺,但它毕竟是按语言规律严格组织起来的,并且是表达一定思想内容和情感的自为性存在。”[14]此外,翻译转换过程中的确存在着不以语言文化为转移的普遍规律,如词性转换、语序调整、增补、删减等。因此文本理解充分度体现了参照系的相对稳定性。

图1

如图1所示,两个由虚线构成的椭圆分别代表原作文本和译作文本,其中虚线体现的是文本意义的开放性,两个圆圈的叠合部分代表文本理解的充分度,它既包括对文本意义的理解又包括对文本意义所承载的价值组合和价值关系的识别。将文本理解充分度确立为参照系的基准维度,就为文学翻译批评搭建起了一个可以依托的平面,保障了文学翻译批评不是在空中建楼阁。

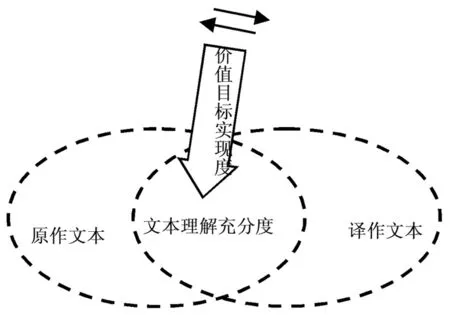

(二)价值目标实现度是参照系的主导维度

价值目标实现度指的是译作在多大程度上实现了译者的价值判断和价值预期。它指导批评者将文本批评置于价值判断核心和价值预期核心的双坐标定位,并在这两个核心的基础上进行发散式拓展分析,重视译者的主观能动性,强调翻译过程的兼容性和流变性。价值目标基于语言现象背后的社会文化层面,关注译作文本形成的原因以及作用于译作文本的多种力量和其交互影响。价值目标实现度以翻译活动主体(译者)为重要参数,强调的是价值哲学中的合目的性,折射出参照系的动态性。

价值目标实现度是和译者的主观能动性紧密结合的。价值存在于客体对主体的作用和影响之中。当客体尚未作用于主体并对主体产生一定的作用和影响时,这种价值只是客体的内在价值或可能价值。[15](P106)换句话说,价值客观存在,但却是尚未被认识和利用的内在价值,是被埋没的自在价值,尚有待于主体的参与发现。内在价值只有在经过主体(译者)的阅读、理解、诠释后,才能被激活成现实价值。而主体不是一片空白进入原作文本的,主体总有着先有和先在的知识结构,即海德格尔所称的“前结构”或“前理解”。伽达默尔称之为“偏见”。伽达默尔指出“偏见并非是不正确的或错误的,并非不可避免地歪曲真理。事实上,我们存在的历史性包含着从词义上所说的偏见,为我们整个经验的能力构造了最初的方向性。偏见就是我们对世界开放的倾向性。”[16](P119)一般来说,人类对本民族的历史文化具有鲜明的价值取向。原有的“视域”决定了他的“不见”与“洞见”,决定了他将另一种文化如何选择、如何切割,然后又决定了他如何对其认知和解释。[17](P110)在一部原作中,作者试图展示的价值既不是唯一的,也不是等量齐观的,而是呈现出不同的等级序列。同样,受自身价值判断和价值取舍的制约,译者在译作中会不自觉地放大其认同的主线价值,弱化在其眼中相对次要的辅助价值。比如,有学者发现在1846年的《哈姆雷特》法译本中,译者为了迎合法国文化里英雄不死的价值观,篡改了哈姆雷特的命运。再如,到1940年底林语堂所著《京华烟云》在日本已出版了三种日译本,它们不约而同地对有关中国抗日的情节大删大改,这和他们效忠军国主义的政治价值取向是密不可分的。

图2

如图2所示,由于有价值目标实现度这一维度的加入,参照系已经由平面向立体过渡了。请特别注意代表价值目标实现度的空心箭头的上下方。空心箭头上方有两个方向相反的小箭头,其功能是说明价值目标实现度是一个动态的参数,可以在翻译活动主体(译者)的主观能动性支配下朝不同的价值重心偏移。空心箭头下方的落脚点是文本理解充分度,这表示价值重心偏移的方向和力度必然在文本理解充分度上得以体现:要么是拉大要么是缩小原作文本和译作文本的叠合处(即要么是增强要么是削弱文本理解充分度)。将价值目标实现度确定为参照系的主导维度,就大大增强了参照系对复杂的翻译活动的解释力。

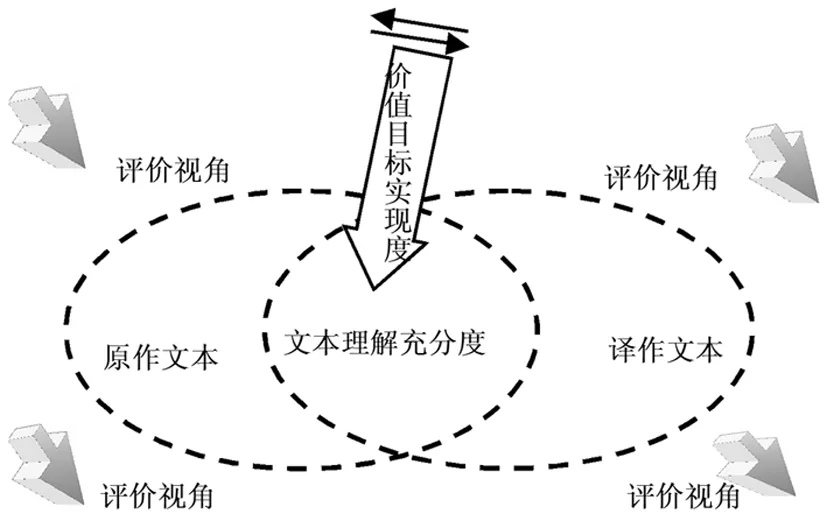

(三)评价视角是参照系的立体维度

评价视角指的是评价主体(批评者)在进行价值关系评判时所选取的视域、角度和切入点。苏轼写得好:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”此诗形象地说明了评价视角在评价参照系中必须有一席之地,而且评价视角必须要游离于参照系的基准维度(文本理解充分度)和主导维度(价值目标实现度)之外(即评价视角要能立体地洞察上述两个维度)才能保证价值关系判断的准确性。价值不是实体性的存在,而是抽象性的关系存在,它需要评价主体的主观能动介入才能彰显客体属性与满足主体需要之间的关系。评价的对象虽然与客体(原作文本,译作文本)有关,但并不是客体本身,而是客体与主体需要的关系。评价活动的本质就是对这种价值关系的认识和判断。所以说,评价视角是在价值关系中寻找价值主体与价值客体的交汇点,也就是评价主体认为的价值关系中主客体之间的交汇点。评价视角是参照系的一个不可或缺的变量,其变数是由评价主体决定的。评价主体的需要具有多元性,如道德熏陶、审美愉悦、知识获取等等,而评价主体的价值观具有可叠加性和可倾斜性,以真理为中心,形成理性价值观;以协调和匀称为中心,形成美的价值观;以权力为中心,形成政治性价值观;以有效和实惠为中心,形成经济性价值观;以信仰为中心,形成宗教性价值观;以社会伦理为中心,形成伦理性价值观。评价视角可以变化,但选择评价视角的目的必须恒定:即更直观更立体地观察多维的价值关系。

图3

如图3所示,在加入评价视角这一维度后,参照系实现三维化,其立体性得以体现。评价视角明确了评价主体在文学翻译批评参照系中的游移位置。为了达到最佳观察效果,评价主体可以站在不同的位置,从不同的角度来审视复杂的价值关系,进而更好地发现价值客体为什么又如何对价值主体而言是有价值的。

综上所述,在价值哲学视域下,文学翻译批评的参照系是由三个维度支撑起来的有机组合体,其中文本理解充分度是基础,价值目标实现度是主导,评价视角是切入点。文学翻译批评实践要同时从三个维度入手,才能“使评价中的客观主义与主观主义得到恰当的平衡,从而增进客观评价的可能性。”[18]

五、结语

价值哲学使我们能更为理性地探讨文学翻译批评活动,也为文学翻译批评活动在宏观层面和微观层面的理论构建指明了方向。在价值哲学观照下的文学翻译批评不仅仅是“一种批评的批评、参与对话的对话,”[19]更是一种评判价值关系的评判,所以说价值哲学视域下的文学翻译批评不仅是一个开放的动态体系,同时也是一个指导我们正确认识翻译批评的使命的综合体系。在此,笔者借用刘云虹的话来总结全文:“翻译批评的使命在于保证翻译的价值得以实现,在于开拓翻译的可能性,使原作和译作能得到拓展、完善和延续。”[19]

[1] 姜治文,文军.翻译批评论[C].重庆:重庆大学出版社,1999.

[2] 德达利·夏佩尔.理由与求知[M].上海:上海译文出版社,2001.

[3] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷)[C].北京:人民出版社,1995.

[4] 马克斯·舍勒.价值的颠覆[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1997.

[5] 林煌天.中国翻译词典[Z].武汉:湖北教育出版社,1997.

[6] 吕俊.跨越文化障碍———巴比塔的重建[M].南京: 东南大学出版社, 2001.

[7] 皮亚杰.人文科学认识论[M].北京:中央编译出版社,1999.

[8] J. Derrida, Des tours de babe, Difference in Translation [M]. London: Cornell University Press, 1985.

[9] 刘宓庆.翻译与语言哲学[M].北京:中国对外翻译出版公司,2001.

[10] 刘桂兰.文学翻译批评本质探析[J].吉林师范大学学报,2008,(5):14-17.

[11] 王宏印.文学翻译批评论稿[M].上海:上海外语教育出版社,2006.

[12] 维尔斯.翻译学——问题与方法[M].上海:上海外语教育出版社,2001.

[13] 温秀颖.翻译批评的困境与出路[J].外语与外语教学,2003,(4):52-55.

[14] 吕俊.对翻译批评标准的价值学思考[J].上海翻译,2007,(1): 1-6.

[15] 王玉樑.价值哲学初探[M].西安:陕西人民教育出版社,1993.

[16] 吕俊.跨越文化障碍———巴比塔的重建[M].南京: 东南大学出版社, 2001.

[17] 乐黛云,勒·比松.独角兽与龙———在寻找中西文化普遍性中的误读[M].北京:北京大学出版社,1995.

[18] 吕俊.翻译标准的多元性与评价的客观性[J].外国语,2007,(2):67-73.

[19] 刘云虹.意义与翻译批评研究[J].外国语,2005,(3):37-42.

LiteraryTranslationCriticism:AnAxiologicalPerspective

Liu Chang

(School of Foreign Languages, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China)

Literary translation criticism should be entitled to its own theoretical system independent of translation activity and translation theory. Axiology can serve as the philosophical foundation of literary translation criticism and leads literary translation criticism to the integration of subjective criterion and objective criterion as well as to the integration of purpose and law. From the perspective of axiology, the reference frame of literary translation criticism is a multi-dimensional and dynamic system, which includes such three important dimensions as adequacy in text comprehension, realization of value and purpose, and evaluation perspective.

axiology; literary translation criticism; evaluation; paradigm; reference frame

H059

A

1672-335X(2013)01-0105-05

责任编辑:周延云

2012-02-20

国家哲社研究2011年度西部项目课题“关于翻译与意义的生成本体论研究”的阶段性成果(11XYY003);四川外国语言文学研究中心资助课题“价值学视域下文学翻译批评的参考系”的阶段性成果(SCWY12-01);中央高校基本科研业务费专项课题“文学翻译批评学科的构建”阶段性成果(ZYGX2009J126)

刘嫦(1973- ),女,四川宜宾人,电子科技大学外国语学院副教授,主要从事翻译理论与实践研究。