中国沿海地区经济增长差距与劳动结构效应

——一个基于指数分解的实证研究*

2013-10-30郑慧赵昕

郑 慧 赵 昕

(中国海洋大学 经济学院,山东 青岛 266100)

中国沿海地区经济增长差距与劳动结构效应

——一个基于指数分解的实证研究*

郑 慧 赵 昕

(中国海洋大学 经济学院,山东 青岛 266100)

用指数分解法对我国东部沿海省市1995-2010年的经济增长差距问题进行了实证研究,结果显示,各研究对象的总产出增长率具有明显的时序演进趋势,且存在着以1999年和2004年为拐点的变动特征。其中,纯生产率效应起主导型驱动作用,纯劳动投入效应作用相对较小,而纯劳动结构效应的作用在逐渐增强。格兰杰因果检验进一步证明,纯劳动结构效应主要受各产业间劳动力资本配置变化的影响。

总产出增长率;指数分解;劳动结构效应;偏离份额分析

一、引言

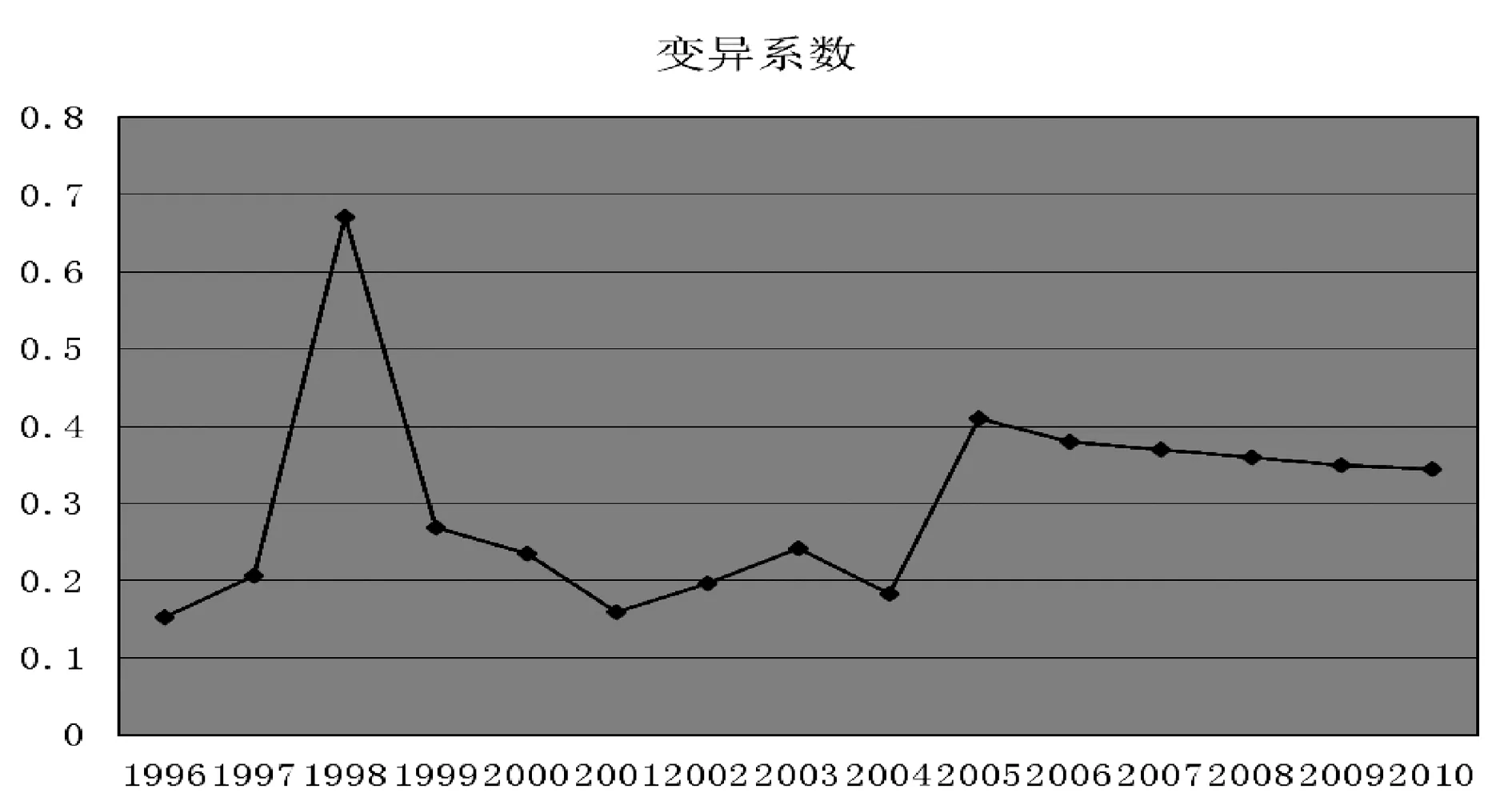

进入新世纪,我国经济总量展示出了惊人的增长势头。然而,持续高速增长的背后,也隐含着地区经济差距过大的问题。图1给出了1995-2010年我国东部沿海省份人均GDP变异系数的变动轨迹。

图1 东部沿海省市人均产出变异系数轨迹图

图1表明,我国东部地区的经济差距在1999年前走势平稳,1999年之后开始加速发散,呈现出以2004年为拐点的先发散再收敛的态势。而且尽管2004年以后地区经济差距开始缩减,但其变异系数均高于2004年前的总体水平,这说明我国沿海地区经济的高速增长并未显现出增长理论推崇的收敛倾向。为深入贯彻落实科学发展观的内涵,实现社会经济的可持续发展,缩减区域经济发展差距,尤其是在我国经济发展中处于龙头地位的东部沿海地区的经济差距,成为当前亟待解决问题。

在边际报酬递减和有限要素供给规律的约束下,要达成区域经济的协调发展,首先要深入挖掘各地劳动生产率差异形成的原因,有针对性地提高劳动生产率,转变经济增长模式。[1-2]对此,学者们已做了大量的研究:针对区域总产出值的差距问题,Burro等开始研究经济增长差距问题;[3]沈坤荣使用全要素生产率分析法对我国人均国民生产总值增长变化进行了系统分析,[4]张学良使用非参数DEA模型对长三角地区经济增长的收敛性特征进行了测度。[5]对于经济增长差距的成因问题,Nordhaus主张将劳动生产率的增长率分解为纯生产率效应、鲍默效应、丹尼森效应;[6]徐现祥、舒元等利用因素分解法,构建了劳动结构调整模型,对我国经济增长率进行了实证研究;[7]郝大明通过指数分解法对劳动生产率进行了因素分解;[8]郭庆旺、高帆等则以劳动生产率的要素分解为视角,研究了改革开放以来中国各省份经济增长差距的收敛问题。[9-10]

然而,现有的研究成果大多是对我国经济整体增长序列的研究,缺乏对特定区域经济增长机制的对比分析,且研究重点多投放在劳动生产率的变化规律上,对资本、劳动力等具体因素的关注尚不充分。基于此,本文以郝大明等的指数分解模型为基础,[8]选择了我国东部沿海十省市为研究对象,对其总产出增长率进行指数分解,以分析各省市总产出增长率的演变趋势。考虑到随着社会进步,劳动力资本在经济发展中的重要性将日益凸显,本文将随后的研究重点放在了探究劳动力资本对经济增长的贡献度上,力求揭示劳动结构效应对地区经济增长差距的作用机制,据此提出协调地区经济发展的对策建议。

二、区域总产出增长率的指数分解

在某一时期内,一国或一地区的总产出取决于劳动投入总量和劳动生产率,令Y表示总产出,L表示劳动投入总量,P表示劳动生产率,则有:Y=L×P。基期t0和报告期t1的总产出、劳动投入总量、劳动生产率分别用Y0,L0,P0和Y1,L1,P1表示;(t0-t1)间的总产出、劳动投入总量、劳动生产率的增长率分别为Y′,L′,P′,则有:

(1)

即总产出增长率等于劳动生产率增长率、劳动投入总量增长率、劳动生产率增长率与劳动投入总量增长率之积这三者的和。

再令Y1,Y2,Y3、L1,L2,L3、P1,P2,P3、R1,R2,R3分别表示第一、第二、第三产业的总产出、劳动投入总量、劳动生产率和各产业劳动投入量在劳动投入总量中的占比,则有:

(2)

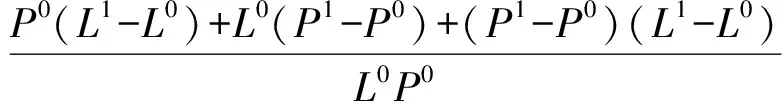

劳动生产率变化可进一步分解为:

(3)

同样,劳动投入的增长率可进一步分解成:

(4)

将(3)式、(4)式代入(1)式得:

三、总产出增长率主导因素分解及演变轨迹识别

(一)数据来源及处理

本文选择辽宁、河北、天津、山东、上海、浙江、江苏、福建、广东、广西10个省、自治区、直辖市作为研究对象。考虑到数据资料的可得性,样本空间定为1995-2010年,相关指标数据均来自《中国统计年鉴》。为剔除通货膨胀的影响,以1978年为基期按可比价格的增长速度对各产业产值进行平减处理。

(二)总产出增长率主导因素分解

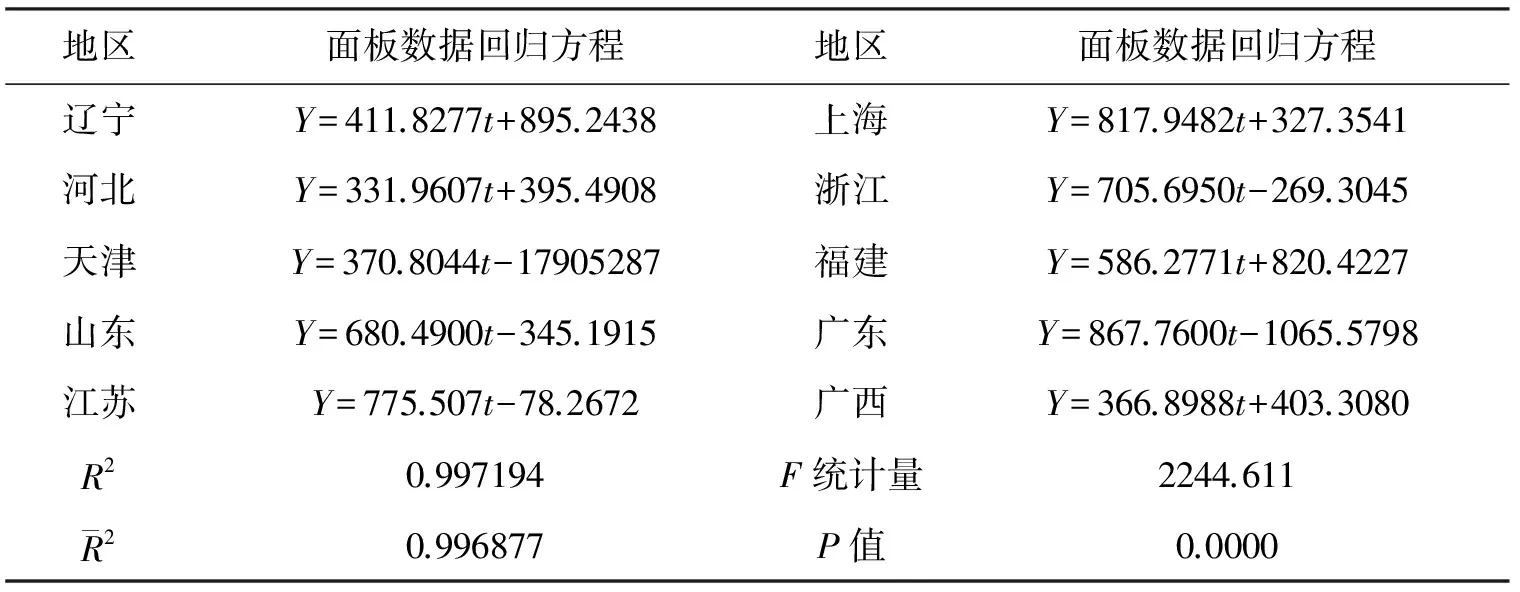

由于所选的样本指标具有跨时间、跨空间的数量特征,本文使用面板数据模型对各地区时序意义上的总产出水平进行估计,以此作为区域总产出增长率分解中各效应分析的基础。

令年份为自变量t,其中1995年自变量为1,1996年自变量为2,以此类推,再令总产出为因变量Y。使用Eview5.0进行模型估计,其中模型形式设定为无约束形式,[11]拟合结果见表1。

表1 东部沿海省市总产出增长率时序演进趋势

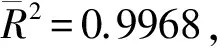

那么,沿海地区经济增长的轨迹为何会表现出这样的特点?地区间经济发展的差距又源自哪里呢?要回答这一问题,本文首先要对总产出增长率进行因素分解(结果见表2),以剖析在区域经济发展过程中各种效应究竟发挥了怎样的作用。

由表2可见,纯生产率效应对所有研究对象的总产出增长均具有决定性影响。其中,福建省的纯生产率效应在所研究的13个年份中都起到了主导作用,上海市的纯生产率效应也有7个年份的主导作用,且总体来看,各交互效应在经济发展中的贡献甚微,几乎可以忽略不计。

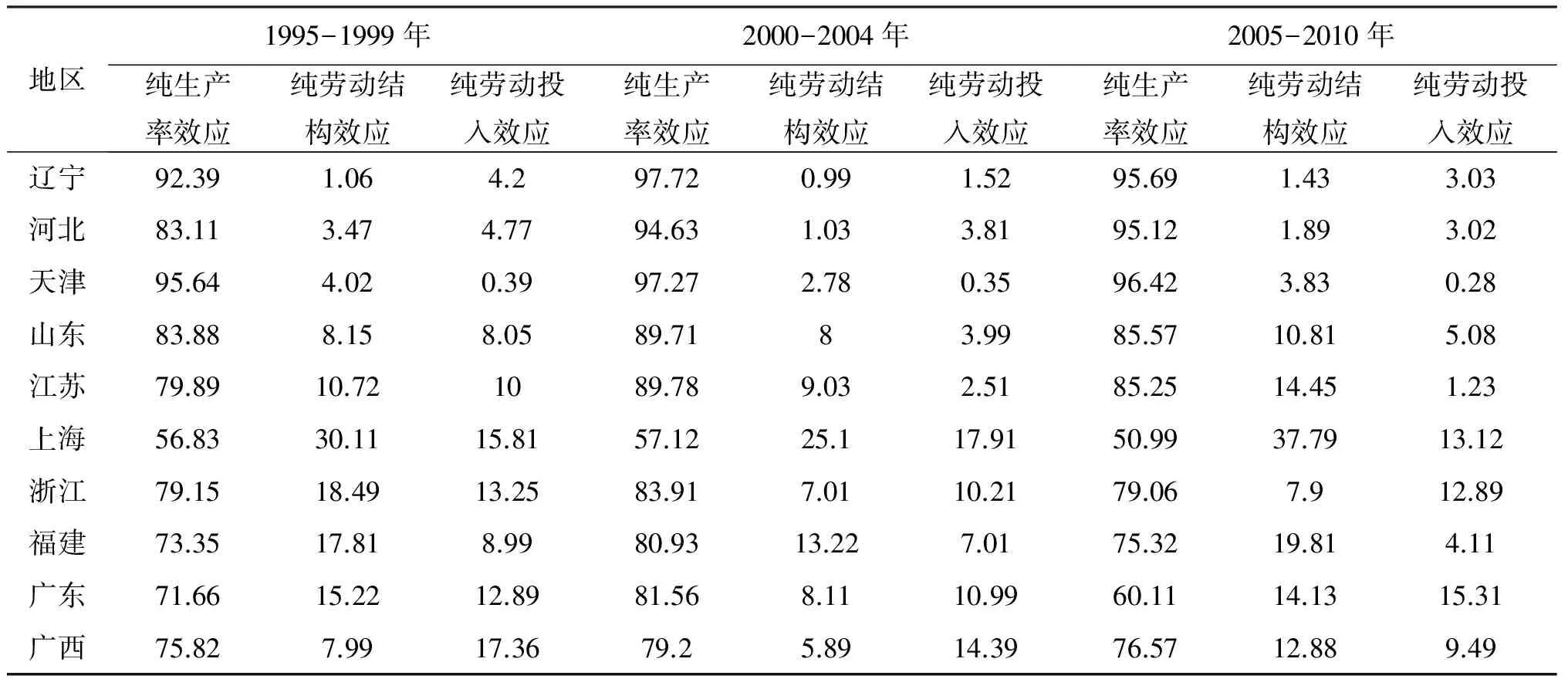

表2 东部沿海省市总产出增长率的主导因素分解

(三)沿海地区总产出增长率的演变轨迹识别

由于区域经济差距存在着以1999年、2004年为拐点的变动特征,本文将东部沿海地区总产出增长率的变化轨迹分为1995-1999年、2000-2004年和2005-2010年三个阶段,并以三种效应各自的平均值来反映各阶段的演变路径,表3给出了三种效应的演变轨迹。其中,2000-2004年相对于1995-1999年,各研究对象的纯生产率效应的贡献度基本上都在提高,而纯劳动结构效应的贡献度则在缓慢减少;在2005-2010年这一阶段中,纯生产率效应在降低,而纯劳动结构效应在增加。在整个研究周期内,纯劳动投入效应的走势没有明显的波动;纯劳动结构效应的影响在经济相对发达的东南沿海地区则体现得更加明显。

表3 沿海地区总产出增长率的贡献度分解

四、劳动结构效应的差异性分析

虽然纯劳动结构效应不是地区经济差距变化的主导因素,但近年来伴随着产业结构调整而产生的劳动力流转对经济发展所产生的影响已不可小觑。基于此,深入探究纯劳动结构效应的变动根源,解析其在区域经济发展中的作用成为本文接下来的研究重点。

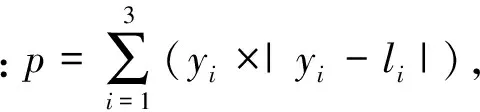

偏离-份额分析是近年来区域经济研究中应用较多的一种方法。[11]该方法把区域经济的变化看作是一个动态过程,以其所处上级区域的经济发展为参照系,使用份额、结构偏离和竞争力偏离三个分量,说明区域经济发展和衰退的原因,进而确定区域未来经济发展的合理方向和产业结构调整的原则。由此,本文使用就业产值的偏离系数(p)来定量测度劳动力在三大产业间的流转效率,以期进一步解释劳动结构效应变化的原因。

根据计算结果对沿海地区各地的纯劳动结构效应序列与就业产值偏离系数序列进行格兰杰因果关系检验,在具体检验时,由于检验结果对滞后期的长度敏感性较强,考虑到样本容量的限制,本文选取了2个不同的滞后期,[12]检验结果见表4。*由于本文仅关注就业产值偏离对纯劳动结构效应的解释能力,故在此只附上p对q的单项检验结果。

表4 纯劳动结构效应(q)与就业产值偏离系数(p)格兰杰因果检验

检验结果表明,1期滞后下,在10%的显著性水平下所有研究对象均拒绝“p不是q的格兰杰原因”的原假设;在2期滞后下,除河北、天津、上海、广西外,其余地区均在10%的显著性水平下拒绝“p不是q的格兰杰原因”的原假设。因此,本文认为东部沿海地区的就业产值偏离系数对纯劳动结构效应有较强的解释能力,即劳动力资本在三大产业间的流动能够在一个研究周期内引致纯劳动结构效应的迅速变化。这是因为,在劳动力由低效率部门向高效率部门流动的同时,既优化着人力资源配置,也带动了科技创新,加速了产业结构的调整,进一步扩大了纯生产率效应在促进经济发展中的作用。图2显示了东部沿海地区的就业与产值偏离系数计算结果。

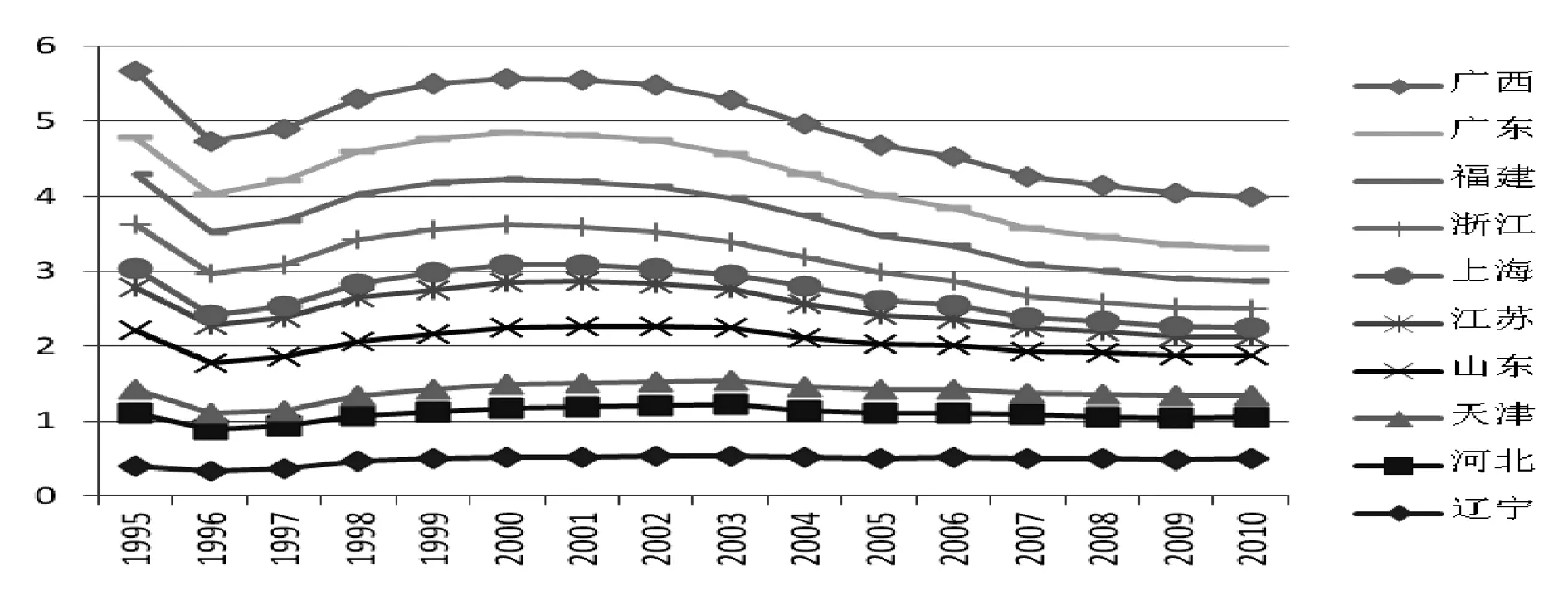

图2 东部沿海地区就业与产值偏离计算结果

图2表明,平均而言,东部沿海地区的就业产值偏离系数在第一阶段(1995-1999年)波动较大,变化趋势是先降后升;在第二阶段(2000-2004年)呈发散趋势,且总体水平高于前后两个研究阶段;在第三阶段(2005-2010年)则呈现显著的缩减态势,说明劳动力资源在逐渐由低生产率部门向高生产率部门流转,各产业间的利润差距在逐步缩小,与纯劳动结构效应的走势基本一致。这进一步说明了,纯劳动结构效应对经济的影响与劳动力配置效率密不可分。2004年以来,科学发展实践全面铺开,极大地推动了粗放型经济向集约型经济转型的迈进。同时,教育资源的充实、社保体系的完善都有助于提高劳动力资源的质量,进一步优化了劳动力配置,使得纯劳动结构效应的作用不断扩大。

五、结论和对策建议

可持续发展要求实现代际间、地区间的“和谐”发展,而我国社会发展中尤其是处于经济领先地位的东部沿海地区的经济差距问题已成为科学发展道路上的“软肋”。如何破解这一问题,学者们已做了大量的研究。本文将重点放在了劳动力资源的配置效率上,以总产出增长率分解模型为基础、以纯劳动结构效应为切入点,对影响劳动生产率的因素逐一分解。主要得到以下三点结论:

第一,东部沿海地区总产出增长率在1999年之前走势平稳,1999-2004年间出现明显的发散迹象,虽然2004年之后其走势趋于收敛,但地区间经济差距却在不断拉大。

第二,纯生产率效应在区域经济发展中占主导作用,并随着经济差距的加大而进一步加强。而虽然纯劳动结构效应不是地区经济增长的主力因素,但在区域经济收敛过程中,纯劳动结构效应的作用会加强。

第三,通过计算就业产值偏离系数,本文认为纯劳动结构效应的变化与劳动力资源配置效率提高和劳动力流转密不可分。如何有效提高劳动力资本的配置效率,放大纯劳动结构效应在拉动总产出增长率中的作用,是降低地区经济增长差距,实现社会经济协调发展的关键。

在上述研究结果的基础上,对于沿海地区今后的经济发展本文提出以下几点对策建议:

首先,沿海地区在区域经济发展中应充分发挥“火车头”的带动作用,缩小“车身”、“车尾”与“车头”的差距,提高劳动生产率整体水平。在保持当前经济发展优势的前提下,各地区应逐步完善相关政策法规,通过制定科学的地区发展规划,维持市场秩序的正常运行,同时应继续加大基础设施建设力度,为社会经济健康发展创造有利的环境。经济的发展归根结底是劳动生产率的提高,要有意识地加强与周边地区以及中西部地区间的合作交流,促进优势资源向相对落后的地区流动,实现社会生产率总体水平的提升。

其次,注重发挥劳动结构效应的作用。虽然劳动结构效应对经济增长并未起到决定性影响,但是随着劳动力资源价值的提升,长远来看劳动结构效应将会对经济发展产生显著影响。因此,在积极调整产业结构,促进劳动力流转的同时,更应推进劳动力资源在城乡、行业、地区间的优化配置。一方面,要推进户籍制度改革,降低人才流动门槛,提高人才的待遇条件:另一方面,要积极吸引优秀人才向新兴行业、农村、边远地区转移,为这些地区的经济发展注入新的血液,以夯实区域科技实力、提升自主创新能力,从根本上扭转其经济发展中的被动地位。

再次,要进一步加大教育事业的投入。加大教育投入不仅仅要加大义务教育、高等教育的相关投入,还要适时、合理地加大对成人教育、职业教育、职业再教育等的投入,使教育事业呈现多层次、多角度、立体化的发展态势,以更好地满足社会发展的需要,也能更好地根据社会需要调整教育模式,构建学习型社会。在合理引导产业结构调整的大框架下,以教育为手段,提升劳动力资源内在价值,获得地区经济增长的持续动力。

[1] 吴敬琏.中国应当走什么样的工业化道路[J].文汇报,2005,2(28):7-13.

[2] 刘世锦.积极推进我国经济增长模式的转型[J].宏观经济问题,2005,(12):5-9.

[3] Burro,R.J.,X.Sala-i-Martin,1992,Convergence[J].Journal of Political Economy,100.(2):223-2 511.

[4] 沈坤荣,马俊.中国经济增长的“俱乐部收敛”特征及其成因研究[J].经济研究,2002,(1):33-39.

[5] 张学良.长三角地区经济收敛及其作用机制: 1993~2006[J].世界经济,2010,(3):128-142.

[6] Nordhaus W.D..Alternative Methods for Measuring Productivity Growth[Z].NBER Working Paper,2002:1-13.

[7] 徐现祥,舒元.中国省区经济增长分布的演进(1978~1998)[J].经济学(季刊),2004,3(3): 109-128.

[8] 郝大明.基于指数方法的劳动结构效应分析[J].统计研究,2006,(6):71-74.

[9] 郭庆旺,赵志耕,贾俊雪.中国省份经济的全要素生产率分析[J].世界经济,2005,(5):48-55.

[10] 高帆.中国居民收入差距变动的因素分解:趋势及解释[J].经济科学,2012,(3):7-19.

[11] 郭佩颖.基于偏离-份额模型的我国区域间经济收敛研究[J].商业研究,2012,(11):167-173.

[12] R·Fletcher,Practical Methods of Optimization,Second Edition, John Wiley & Sons, 1987:147-256.

EconomicGrowthDifferenceandLaborStructureEffectinChina'sCoastalRegion——Based on an Index-Decomposition Empirical Study

Zheng Hui, Zhao Xin

(College of Economics, Ocean University of China, Qingdao 266100, China)

Studying the gap between economic growths in eastern coastal provinces, the results showed that there was an obvious temporal trend, fluctuating greatly in 1999 and 2004. Among them, the pure productivity effects played a leading role, and pure labor input effect was relatively small. Meanwhile, the influences of pure labor structure were gradually increasing. Granger causality test showed that pure labor structure effect was mainly affected by different capital allocation between industries.

output growth; index-decomposition; labor structure effect; deviation share analysis

F061.5,F241

A

1672-335X(2013)01-0046-06

责任编辑:王明舜

2012-06-18

海洋局软科学项目“区域海洋经济政策研究”、山东省发展和改革委员会项目“金融支持‘两区’科技创新对策研究”(2012-L-20)

郑慧(1986- ),女,山东潍坊人,中国海洋大学经济学院讲师,主要从事海洋经济、风险管理研究。