庭审翻供实证研究——以控方角度为切入点

2013-10-27孙晓玉

孙晓玉

一、调查方法与调查对象

本次调查采取卷宗调查及访谈的方式。①本文样本案件的选择由于条件限制不能进行随机抽样,且每个法院配合程度不同,年份、案件数量并不一致。此外,检察官和法官的访谈结果可能带有一定职业倾向。因此,本文研究材料的精确性在某种程度上需持谨慎态度。阅卷对象是S省下属四个基层法院:两个县法院,两个市区基层法院。调查的案卷数量为350起。这350起案件采用集群随机抽样的方式从2006-2008年度该四个基层法院以普通程序审结的案件中选取,分别是:S县法院为2006-2007年度审结的100件案件;J县法院为2006-2008年度审结的100件案件;N区法院和G区法院分别为2006-2007年度审结的100件案件以及50件案件。

二、调查结果与数据分析

(一)翻供理由

在样本案件中,S法院、J法院、N法院和G法院翻供案件各为10件、27件、21件和7件。翻供理由②在我们调取到的55起翻供案件中,尚有18起案件被告人翻供未说明具体理由。如下:

表1 翻供理由

首先,从J法院,N法院和G法院的数据来看,③在S县对被告人当庭翻供的调查并没有详细调查翻供理由这一项,因此这里并无S县的数据。共55起被告当庭翻供案件中,被告主张曾遭受逼供的案件共计19起,占翻供案件的34.5%,这是被告人庭审翻供最为重要的理由。

其次,被告人主张笔录记载有误也较为常见。在样本案件中,被告人主张讯问笔录记载错误而翻供的案件共6起,占总数的10.9%。除此之外,主张骗供、诱供,记忆错误以及因其他理由翻供各占翻供案件总数的5.5%、9.1%和7.3%,比例相差不大。

(二)翻供对公诉的影响

三个法院的调查显示,对于被告当庭翻供但不能提出理由的,以记忆错误、笔录记载有误乃至遭遇骗供、诱供为由而翻供的,控方通行的做法是宣读讯问笔录并简单强调侦控阶段制作的讯问笔录有被告人的签名捺印,以此来说明讯问笔录的真实性和自愿性,而法官一般对此也予以认可。因此,上述情形下被告人翻供对公诉影响甚微,基本可以忽略不计。相比之下,若被告人主张遭遇了刑讯或其他方式的逼供时,被告人翻供就可能对公诉产生一定程度的影响。

1.控诉进程的拖延

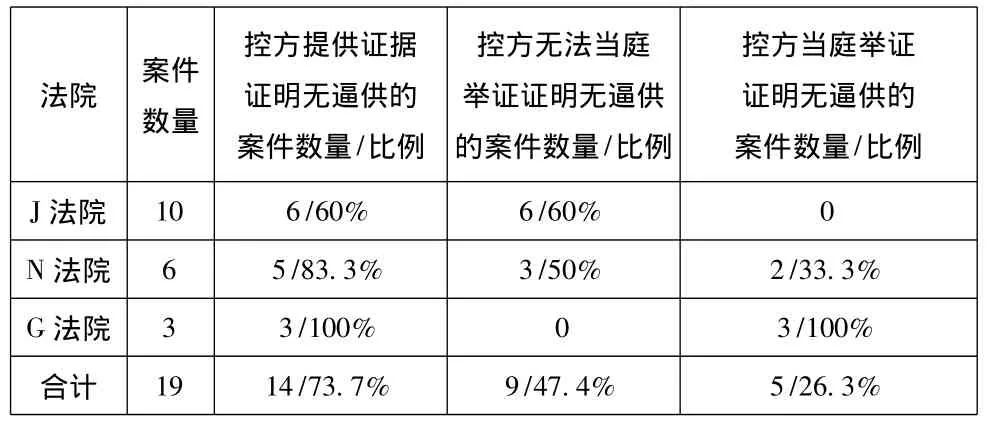

笔者在三个法院共调取到了19起被告主张遭遇逼供而翻供的案件。在这些案件中有接近一半 (47.4%)的案件控方无法当庭立即举证证明其取得的被告人庭审前供述的自愿性及真实性,而需要在庭后补充搜集证据 (见表2)。访谈表明,控方需要庭后补充证据势必将影响控诉工作的进程,N县检察院检察人员就表示:“在这类翻供案件中,如果法院要求重新提供证据证明被告人的庭前供述可以采信,我们去搜集证据需要时间,工作量增加,不可避免会影响控诉进度,尤其是现在我们手头上案件比较多,一个案子拖延一天都不得了”,其他检察院的检察人员亦有同感。

表2 逼供的翻供理由对控方举证的影响

2.举证责任的分配

表3:举证责任的分配

从我们的调查结果看,有14件案件控方专门进行了举证,以证明被告在侦控阶段供述的自愿性,比例接近四分之三 (73.7%),仅有2件案例法官要求被告方举证证明逼供的存在,只占被告主张逼供案件的10.5%;另有3件案例法官并未明确分配举证责任,而控辩双方也均未专门就逼供问题补充证据 (见表3)。N县法官就称,“在被告人提出遭受刑讯逼供因而推翻供述的情况下,如果通过庭前阅卷以及庭审的直观观察,觉得被告人是毫无理由的,我们一般不会特别要求重新举证,就算要举证,大部分案件中还是控方承担的,毕竟让被告人承担他也提交不出什么实质性的证据。”当然此后颁布的两个证据规则以及2012年《刑事诉讼法》都明确规定,在这种情形之下举证责任由控方承担,虽然我们调查的年限在此之前 (2006年-2008年),但是,通过调查发现实践情形并没有预想中悲观。

3.举证责任的履行

如表2所示,在19件翻供案件中,有14件案件证明取供合法性的责任明确分配给控方。在这14件案件中,如表4所示,控方提交“情况说明”的占总数的71.4%,提交侦查人员证言的占总数的14.3%,而提出讯问时录音或录像材料来证明被告人供述自愿性的案例则没有。另外,尚有2起案例控方提供了其他种类的证据:一起案例控方提供了被告人被看守所收押时的体检报告以证明被告人身体并无伤痕;另一起案例控方提供了被告人自己在接受完讯问时所写的情况说明,内容大致为其在讯问过程中没有遭遇逼供且所有陈述均为自愿;该二起案例合占总数的14.3%。

表4 控方提供的证据分类及所占比例

4.控方证据的运用

一方面,从控方证据的采纳而言,在被告人以刑讯逼供为由推翻供述的19件案件中,如表2所示,有5件案件控方没有提供证据,而在提供证据的14件案件中,控方的证据全部得到了采纳。

另一方面,从翻供对案件裁判结果的影响而言 (见表5),以逼供为由推翻供述的案件中,法官没有在一件案件中明确采纳被告人的翻供,虽然在5件控方没有提供补充证据的翻供案件中,有3件案件检察院撤诉,然而由于在阅卷中法院出于保密的缘由并没有允许我们查阅内卷,因此,我们不能确定检察院撤诉与被告翻供之间有无联系。在剩余的36件案件中,法官明确采纳被告翻供的只有2件,而这两件案件的翻供又仅仅是关于并不影响案件定性的涉案金额。由此可见,被告人翻供对诉讼结果影响十分有限。

表5 J/N/G法院对以逼供为由进行翻供的案件的裁判结果

三、调查所揭示的问题

(一)翻供对公诉的程序性影响明显,实体性影响甚微

如上文所述,在被告以逼供作为翻供理由的案件中,将对控方公诉造成诸多影响,首先,对公诉进程的影响。如前所述,被告人当庭翻供后,接近一半的案件控方都无法当庭举证,而需庭后补充证据,这不可避免影响控诉工作的进程;其次,对控方举证方式的影响。如J县检察院的检察官提到:“对于被告当庭表示认罪的,实践中都不需要全文宣读被告人的供述笔录,只摘要宣读就可以了。而对于被告当庭翻供的,可能就需要全文宣读供述笔录,至少需要详细宣读对翻供内容有反证作用的那部分。对于有多份供述笔录的,可能还需要宣读多份供述笔录来证明被告前后供述是一致的,以此来反驳被告的翻供”。G区法院某法官同样表示:“翻供案件中检察官当庭所举证据比被告人认罪案件多得多。检察官在被告人翻供后可能更讲究策略,可能轮番盘问其他同案被告,也可能问翻供被告人的问题也更多、更细,采取迂回的策略来证明被告人的翻供是在撒谎。”再次,如表3所示,法官在大部分翻供案件中将证明取供过程合法性的举证责任分配给了控方,从而控方须花费人力、物力等去收集相关证据,且不论证据的证明力如何,仅从程序上而言,这无疑将增加控方的举证成本,给其指控设置一定障碍,增加控诉风险。

然而这些影响仅仅是程序性的,调查发现,翻供对公诉的实体性影响甚微。一方面,法院对控方证据的亲和性。控方不论是当庭举证还是庭后搜集证据,这些证据要么是由有利害关系的主体提供的书证,要么是无法当庭进行质证的书面证言,证据种类单一,证明力堪忧。但是,在实践中,法官基本上全盘接受从而否定了被告人的翻供。另一方面,从裁判结果来看,翻供只有在极少数的情况下对诉讼结果产生了影响。从表5我们可以看出,在控方提供证据的14件翻供案件中,被告人翻供丝毫没有动摇法院的裁判。更为常见的情形是,被告虽然翻供,对控方公诉产生了程序性影响,但在最终裁判中,法官仍然采纳控方证据作出了裁判。

(二)控方对待翻供的两种主要策略

策略一:没有补充证据,规避翻供。对于以其他理由翻供的,如上文所述,控方全部没有补充证据。在19件以逼供为由翻供的案件中,也有5件案例控方没有提供证据。通过阅卷发现,在这类案件中,控方要么针对性地选择宣读被告人在侦查阶段所做的有罪或者罪重的供述,要么仍按照既定模式进行举证,对被告人翻供置之不理。访谈中N县检察院的检察官就表示,“大部分的被告人都是垂死挣扎,也不能提供什么线索证据,我们就通过宣读他原先的供述进行对质,没有提供 (补充)证据的必要。”

策略二:补充证据,但证据流于形式。控方在19件以逼供为由翻供的案件中,有14件案件都补充了新的证据,但在三个法院的阅卷调查中,笔者没有发现一个案件控方在证明取供过程合法性之时提供了讯问犯罪嫌疑人、被告人的录音或录像,而控方提交侦查机关“情况说明”的比例则高达71.4%,且无一例外全部得到了法官的采纳。调查中也有法官坦率承认,“尽管 (我们)知道侦查机关的‘情况说明’有 (证明力上的)问题,但是 (我们)也很难在实践中要求侦查机关提供其他的证明 (来证明他们不存在刑讯逼供等非法行为)”。究其原因,如果侦查机关在讯问犯罪嫌疑人时并没有进行全程录音录像,在我国也没有推行律师在场权,因此,在讯问犯罪嫌疑人的过程中,很多情况下仅有侦查机关人员以及被讯问人两方在场。在此情况下,除了“自己给自己正名”的证明本方侦查人员不存在违法行为的“情况说明”,侦查机关也几乎无法提供其他更加有力的证据。①这两种策略只是针对样本案例而言,因此结论可能存在一定偏差。

一言以蔽之,控方出具的“情况说明”证明力甚弱,但控方在实际履行举证责任的过程中却大量提供,这无疑使得控方补充的证据成为“堵住被告人嘴”的形式。为了应对实践中的上述情形,新《刑事诉讼法》第121条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第101条第二款都增加了相应规定,在此后,控方如仅提供“情况说明”,即便法官采纳,其证明力也将受到极大限制。

(三)立法与实践的反差:控方立场的演变

我国宪法和刑事诉讼法明确规定,检察机关作为法律监督机关在刑事诉讼中应肩负“监督”、“制约”侦查机关采用非法手段取得被告人供述的职责,协助法官发现真相,维护公正。“依据这个原则,检察员、警察负有义务,应当不偏袒、公正地采取行动,特别是要全面地侦查事实真相。检察员、警察不得单方面地谋求证明被告人有罪。”〔1〕

然而访谈结果显示,检察官在控诉过程中却不自觉地偏离了客观义务,成为了案件的一方“运动员”。在访谈中,大部分的检察官都表示被告人的翻供就是最后挣扎,可信度不高。同时,庭审记录也表明,面对被告人的翻供,检察官会“警告”、“告诫”被告人“不合作”将可能产生从重处罚的后果,以“威胁”被告人不要翻供。被告人在庭审中翻供常常被检察官认为是被告认罪态度不好的表现,甚至在法庭辩论阶段提请法官量刑时考虑被告的翻供情节从而酌情从重处罚。尤其在被告人主张其曾在侦查阶段遭遇逼供之情形下,检察官通常没有履行其法律监督者的角色,真正调查核实侦查阶段是否存在违法取供的问题,往往只是提交侦查机关出具的表明讯问过程并无刑讯逼供的“情况说明”或侦查人员证言等证明力存疑的证据。

检察官在控诉过程中不自觉地从客观义务履行者演变为带有强烈犯罪追诉倾向的追诉者,造成了检察官客观义务的立法宣示价值与实践存在的反差。而这也许才是翻供对公诉程序性影响明显,实体性影响甚微,以及控方面对翻供策略选择的最根本缘由。但这种反差却不难理解。首先,尽管理论上一直强调检察官的角色排除了输赢观点,检察官与案件诉讼结果并不存在利害关系,但实践中,尤其是在我国的司法实践中,检察官的个人利益实际上与诉讼结果紧密地缠绕在一起,检察机关的普遍做法是将法院宣判被告人无罪直接视为检察官工作的失责,甚至与检察官的经济收入以及职位晋升等挂钩,①该方面研究可详见:万毅、师清正.检察院绩效考核实证研究-以S市检察机关为样本的分析〔J〕,东方法学,2009,(1);左卫民等著,中国刑事诉讼运行机制实证研究 (二)-以审前程序为重心〔M〕.北京:法律出版社,2009.109-140,165-179;等等.这些因素直接导致了检察官追诉犯罪的强烈愿望和胜诉心理,因此,相较于客观义务,追诉犯罪无疑属于利益与压力较大的角色期待,检察官着眼于此似乎也是符合理性人的选择。除此之外,我国流水线式的诉讼构造强调三机关的协作,忽视相互之间的监督限制,同样也严重影响了检察官客观义务的履行。〔2〕

四、改革建议

厘清了在调查中发现的问题后,不难看出,实践中的翻供以及控方面对翻供的种种应对,背后都有深层的制度原因。然而这些问题却并非短时间内可以轻易改变的。因此,笔者仅就可能的制度改革措施略作探讨。

首先,增加侦控程序的透明性。2013年实施的新刑事诉讼法也确认了律师在侦查阶段的“名份”,拓宽了律师参与刑事诉讼的权利范围;同时,在特定类型的案件中对犯罪嫌疑人的讯问必须录音或者录像。毫无疑问,上述修改回应了实践当中存在的诸多问题,有其合理性。笔者担心的是,如何保证这些制度在我国正常发挥作用。比如,侦控人员完全可以录音、录像进行的时候不使用暴力,而在讯问开始前而未开始录音录像前使用暴力以胁迫被讯问人在讯问开始后“老实配合”。因此,问题或许不仅仅是在法律上确立相应制度,更为关键的问题是如何确保这些制度不被规避、不被架空。

其次,完善控方举证责任。新刑诉法已经规定证明取供过程合法性的举证责任由控方承担,刑诉法解释中也规定了控方可以提供的证据种类,然而,却没有明确提供证据应当达到的证明标准。笔者认为,控方证明取供过程合法性也应遵循“排除合理怀疑”的证明标准。

第三,完善非法证据排除规则。新刑诉法对非法证据排除规则做了进一步规定,然而,在立法规定必须进行录音或录像的案件中,被告人翻供,控方不能提供全程同步录音录像,或提供的录音录像资料存在重大瑕疵时,如何适用该规则?笔者认为,立法至少应当做出类似如下的规定:若在必须进行录音或录像的案件中,未对讯问过程进行录音、录像或并未全程进行,录像录音不完整者,若辩方对该讯问过程的笔录合法性存有异议的,则应当对该讯问笔录涉及到被告人有罪或者罪重的内容予以排除,即便存在其他补强证据证明该讯问笔录的真实性时也是如此。

〔1〕林钰雄.检察官论〔M〕.台湾地区学林文化事业有限公司,1999.33.

〔2〕郭松.检察官客观义务:制度本源与实践限度〔J〕.法律与社会发展,2009,(3).