血缘间距、同位关系和等距关系——解读中国社会血缘关系变迁的三个概念

2013-10-27李汉宗

李汉宗

血缘关系是指因生育或婚姻而产生的关系,包括父母、子女、兄弟姐妹以及由此而派生的其他亲属关系。血缘关系是个人与生俱来的关系,对社会生产及人们的生活起着决定性作用,具有先赋性,在人类社会产生之初就已存在,是最早形成的一种社会关系。血缘关系在个人社会关系中居于最为重要的位置,是情感支持和物质支持的最重要来源。〔1〕相对于地缘关系和业缘关系,人们对血缘关系具有更高的期待。

随着中国社会进入快速转型期, “离土又离乡”的社会流动所带来的“脱域 (disembeding)”现象使血缘关系失去了地缘关系和业缘关系的翅膀,使人们曾经紧紧嵌入的社会关系不断被拉伸,走向松散,直至断裂,“远亲”的概念趋于消失,地缘性家族或者宗族逐渐被散居的核心家庭或个人所取代。另一方面,中国计划生育政策的推进以及人们生活方式的多元化使家庭规模不断缩小,独生子女、丁克家庭、单身贵族进入人们的视野,人们维持交往的血缘关系急剧收缩。韦伯和福山都指出,中国人对家族或宗族等血缘关系高度信任,相互依存度高,而对陌生人则往往极不信任。①韦伯和福山的这一观点也得到了费孝通、黄光国、杨宜音等中国本土文化研究者的广泛支持。马克斯·韦伯.儒教与道教﹝M﹞.王蓉芬译.中央编译出版社,2012.276-277;弗朗西斯·福山.信任:社会道德与繁荣的创造﹝M﹞.李宛蓉译.远方出版社,1998.107;费孝通.乡土中国生育制度﹝M﹞.北京大学出版社,1998.24;黄光国.中国人的人情关系﹝A﹞.文崇一、萧新煌.中国人:观念与行为﹝C﹞.江苏教育出版社,2006.32;杨宜音.关系化还是类别化:中国人“我们”概念形成的社会心理机制探讨﹝J﹞.中国社会科学,2008,(4).因此,血缘关系急剧收缩必然对中国现有的社会关系结构和信任结构形成巨大冲击,使中国社会进入新的整合期,冲突与调整共存,失范与适应同在。

为了更好地解读中国社会血缘关系的变迁历程,本文提出“血缘距”、“同位关系”和“等距关系”三个概念,以量化方式展现社会关系的结构性变化。

一、研究回顾

血缘关系在个人的社会关系中居于首要地位。前人关于社会关系结构的研究很多。费孝通在研究中国传统乡土社会的社会关系结构时,提出“差序格局”和“团体格局”的概念。乡土社会里,人们“以‘己’为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上的,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄”。〔2〕根据费孝通的差序格局概念,黄光国将中国社会中个人的社会关系用一个同心圆来代表 (如图1所示)。由近及远依次分为家人、熟人和陌生人。黄光国认为,人们之间的交往受到以儒家伦理为基础的一套以“情”为中心的行为规范的约束,个人同家人讲“亲情”,交往法则是“需求法则”;个人同熟人讲“人情”,交往法则是“人情法则”;个人同陌生人倾向于“不讲人情”,甚至是“冷漠无情”,交往法则是 “公平法则”。〔3〕

图1 中国社会中的人际关系

差序格局理论建立在以传统农业生产方式为基础的血缘关系、地缘关系和业缘关系相互复合、交织的封闭式居住格局之上。随着工业化、城市化、全球化的推进,社会流动趋于频繁,生活场景从熟人社会变为生人社会,人们的社会关系从彼此互动的地域性关联中、从通过对不确定的时间的无限穿越而被重构的关联中“脱离出来”〔4〕,社会关系结构开始转变。对于这一转变的结果,贝克等研究者试图通过“个体化 (individualization)”概念来解读。个体化概念也是贝克提出风险社会理论的基础。〔5〕个体化意味着社会关系的脱离, “意味着生活在所有方面对市场的依赖”,“个体化将人们引向一种在家庭和世族亚文化中并不知晓的内在控制与标准化”。贝克认为,个体化源于现代性 (modernity),现代性对前工业社会和工业社会根基的解体性影响导致一种三重的“个体化”:一是从传统语境意义上的社会形式与义务中脱离 (解放的维度);二是传统安全感的丧失 (去魅的维度);三是再嵌入 (re-embeding)一种新形式的社会义务 (重新整合的维度)。对于生活世界中的社会性来说,个体自身成为再生产单位,而家庭作为代际之间和性别之间生活境况的综合体则频于崩溃。无论家庭内外,个体都成为以市场为中介的生计、生涯规划和组织的行动者。简而言之,个体化是对社会关系的彻底背离,而对制度安排的依赖则与日俱增。贝克和贝克-格恩斯海姆甚至认为,个体化将使结婚成为一项有风险的个人事业,且没有任何有效的保险。〔6〕当前, “中国社会正经历着一次个体化转型。”〔7〕

无论差序格局理论,还是个体化理论,对社会关系结构的分析和对社会关系类型的划分都是定性的。关于社会关系结构的量化分析,走在最前列的当属社会网络研究者。社会网络分析使用网络规模、网络关系结构、异质性、趋同性、网顶、网差等变量衡量人们之间社会网络的差异和变化。社会网络分析的落脚点是社会关系的功能性结果,即社会资本或社会资源——个人从社会关系网络中能够获取的帮助与支持。〔8〕社会网络是一种静态分析,社会网络研究对于社会关系的关注在于有无,而不论连接产生的原因,因此,也较少关注社会关系连接的间隔长度及变迁。尽管“六度分隔”〔9〕和“三度影响力”〔10〕等概念开始进入人们的视野,但是,这些概念对社会现象的解释力一直都非常有限。

无论差序格局,还是个体化理论或社会网络分析,都很难对中国社会血缘关系变迁作出针对性的解释。血缘关系变迁冲击着差序格局理论,压缩着人们的社会网络,也是中国社会正在经历的个体化转型的一部分。我们提出血缘距、同位关系和等距关系的概念,目的在于更为准确地解读中国社会血缘关系变迁这一对中国社会关系结构影响深远的动态社会现象,同时可以提高社会关系研究的精确化和普适性。

二、血缘距、同位关系和等距关系的概念

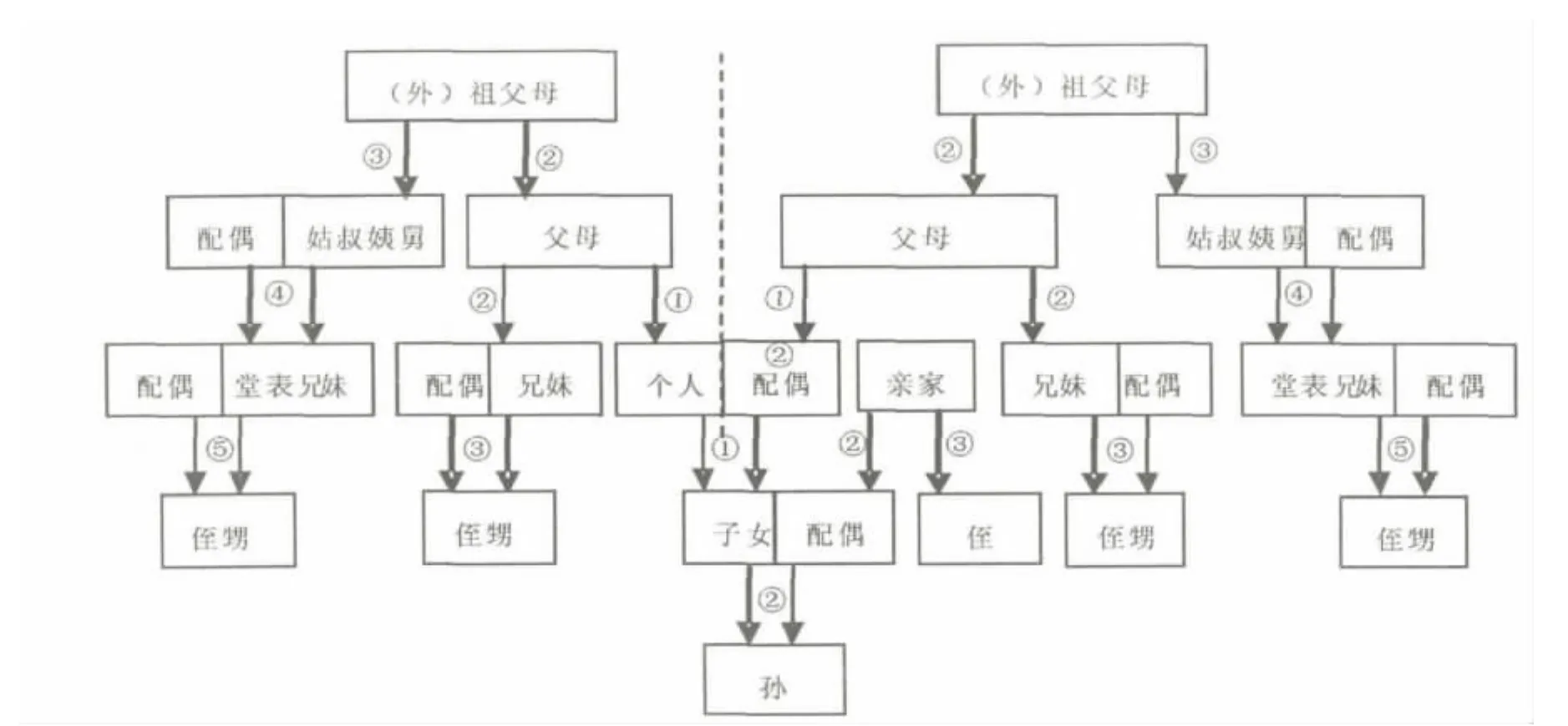

血缘距是指个人与血缘关系中的成员之间血缘的间隔距离。同位关系是指在个人血缘关系中处于相同位置的关系。图2展示了一个以“个人”为中心的血缘链,图中标出了“个人”与血缘关系成员之间的血缘距,“个人”与“父母”的血缘距为1度,“个人”与“舅舅”的血缘距为3度。其中,同位关系有“父母”、“姑叔姨舅”、“兄妹”等,即父亲与母亲属于同位关系,姑、叔、姨、舅属于同位关系,兄、弟、姐、妹属于同位关系。图2覆盖了所有血缘距为1度和2度的血缘关系,3度及以上则是部分标出。

图2 以“个人”为中心的血缘链

这里需要对夫妻关系中的配偶这一重要角色做一说明。长期以来,关于“夫妻是否属血缘关系”一直争论不休,我们无意陷入这种争论。我们把夫妻视为一个特殊的共同体,即夫妻同位,夫妻对等共享对方的血缘关系。理由如下:(1)夫妻双方的血缘关系对于夫妻共同体具有趋于对等的地位。现代社会是一个以核心家庭为主的社会,“嫁出去的闺女”不再是“泼出去的水”。“脱域”使男性地缘关系的优势逐渐削弱,家庭结构由纵向的父子轴变为横向的夫妻轴,血缘关系沿着夫妻两端对等延伸。(2)夫妻关系超越血缘关系。夫妻是一个制度化的经济和情感共同体。父母或子女终会与自己分开,夫妻才是永远的家庭,夫妻之间的相互依赖和支持承载越来越多的内容。贝克和贝克-格恩斯海姆在《个体化》一书的《作者自序:制度化的个体主义》中指出,趋于个体化的社会事实“使‘家庭’越来越成为容纳全世界社会问题的垃圾桶”。 (3)夫妻同位与血缘链中父母同位相一致。夫妻是一种对称关系,父母也是夫妻关系。父母相对于个人在血缘链中居于相同的位置,夫妻同位使夫妻相对于子女也居于相同的位置。另外,相对于在夫妻之间增加1度的血缘距,夫妻同位还能够使血缘链得以简化,且在把夫妻关系纳入血缘关系的同时,也可以避开“夫妻是否属血缘关系”的争论。

由此可见,血缘关系来自三个方向:一是父母,二是配偶,三是子女。父母和子女源于生育,处于纵轴,父母在上位,子女在下位。配偶源于婚姻,处于横轴。丁克家庭使子女方向上的血缘关系消失。单身贵族则使血缘关系维持在父母一个方向,而配偶和子女方向上的血缘关系则全部消失。

接下来,我们引入“等距关系”的概念,等距关系是指血缘关系中与个人血缘距相同的关系。图3是一个以“个人”为中心的血缘环,最内环中是与“个人”的血缘距为1度的等距关系,包括“父母”、“子女”及配偶的父母。其次是血缘距为2度的等距关系包括 “(外)祖父母”、“兄妹”、“孙”、“亲家”以及配偶的对应关系。向外依此类推。

图3 以“个人”为中心的血缘环

至此,血缘距、同位关系和等距关系的概念都已交代。其中,血缘距是一个统领性概念,是同位关系和等距关系的概念基础。同位关系一定是等距关系,但等距关系包含的内容则更为宽泛。

三、中国社会的血缘关系变迁:以独生子女现象为例

中国传统乡土社会,人们以血缘关系为轴心、以家族或宗族的形式长期生活在同一块土地上,从事相同的农业生产,即使“远亲”也具有很近的空间距离。地缘和业缘优势使先赋性血缘关系的交往能够维持较长的血缘距,最大长度趋于无限,而“兄妹关系”多则使血缘关系的规模随着血缘距的延伸成倍增长,因此,人们实有以及能够维持交往的血缘关系规模都非常大。

工业化、城市化、全球化的到来打破了这一常态,使中国社会开始由传统乡土社会向现代城市社会转型,社会流动趋于频繁,人们以职业为轴心、以单身或核心家庭的形式流动,再多就是带上自己的父母。社会流动拉伸了血缘关系之间的空间距离,无形中降低了维持交往的收益,却提高了维持交往的成本。地缘性和业缘性的缺失使人们被“后致性”社会关系包围,“先赋性”社会关系无所不在的影响力逐渐削弱,血缘关系的交往能够维持的血缘距逐渐缩短,长度变得有限。即使曾经的“近亲”在远空间距离的作用下维持交往的可能性也在降低。“一代亲,二代表,三代了”现象表现得愈加突出。

社会流动之外,生命周期是另一个需要考虑的因素。在人口流动频繁、生活成本上升以及婚龄受法律限定的社会背景下,“中国青年人口的初婚年龄大大推迟,青年人口的结婚率也随之下降”〔11〕。因此,可供交往的血缘关系的代际跨度在生命周期的限制下再也难于超越“四世同堂”,即人们能够维持交往的血缘关系往往在四代以内。这种“四代以内”的血缘关系在传统乡土社会中依托地缘优势能够跨越曾祖甚而家族、宗族等连接纽带维持“远亲”中“同龄人”或“同辈人”之间的交往,血缘距被无限拉长。但在现代城市社会,“四代以内”再也难于跨越“四世同堂”的边界,社会流动所产生的空间距离使人们必须在血缘关系的交往中作出更为精致的选择。简而言之,传统乡土社会,人们以“四世同堂”的联合家庭形式为基本单元同其他血缘关系维持交往,而现代城市社会,人们则是以“个人或核心家庭”为基本单元同“四世同堂”内的血缘关系维持交往。也就是说,现代城市社会中的血缘关系在父子纵向主轴上的血缘距保持在3度以内:(外)祖父母→父母→个人→子女。在这条直系血缘链中, “子女”年龄最小,不具有社会交往能力。因此,围绕这条直系血缘链,“个人”维持交往的最长血缘距为4度:个人→父母→ (外)祖父母→姑叔姨舅→堂表兄妹(如图2所示)。

其实,血缘距缩短对于中国社会血缘关系的影响只是量的,而血缘距缩短背景下同位关系减少对中国社会血缘关系的影响才是质的。中国社会血缘关系中同位关系的减少主要源于计划生育政策。强制性“一胎化”的计划生育政策使同位关系不断缩减,人口结构出现老龄化,造成未富先老、养老压力大等全新的家庭和社会问题。〔12〕独生子女现象的出现、扩散和延续使血缘关系沿着父母、子女等直系亲属单线延伸,没有分支,“兄妹”、“姑叔姨舅”都从血缘链中消失,形成“8421”的直系血缘关系结构。〔13〕以独生子女家庭与3子女家庭分别构成的两种理想型社会相比,3子女家庭“个人”在父母方向上的“兄妹”为2人,“姑叔姨舅”为4人,“堂表兄妹”为12人,再加上他们的配偶一共为36人,而独生子女家庭则为0。

在独生子女家庭构成的理想型社会中,由于独生子女血缘关系中缺乏“同龄人”或“同辈人”,即血缘链在父母方向上没有分支,于是,生命周期直接决定了独生子女家庭中“个人”的血缘距长度,进而决定了“个人”的血缘关系规模。当独生子女家庭在生命周期的限制下同样实现“四世同堂”时,血缘距维持3度,那么, “8421”的“四世同堂”结构则意味着“个人”在任何时间节点上的血缘关系一共不会超过14人。随着“个人”年龄的增长,一个独生子女从曾祖的曾孙变为曾孙的曾祖,血缘关系发生了3次代际节点变更,每次变更都意味着8个老成员的离去与8个新成员的到来。因此,除了“个人”的配偶之外,可供“个人”一生交往的血缘关系不会超过37人。

如此看来,在社会流动和生命周期的双重作用下,人们之间长期的高交往频率仅可能维持在血缘距4度以内的血缘关系之中,而独生子女“兄妹”和“堂表兄妹”等同位关系的减少甚而消失,意味着血缘关系中“同龄人”的缺乏,进而使独生子女生活在一种与年龄完全不对等的社会关系结构中,使“个人”失去童年时稳定、亲密及相互信任的同龄玩伴关系,因为,持久的高交往频率是形成亲密关系和信任关系的基础。一般而言,同龄人在个人成长过程中扮演着非常重要的角色。同龄人是童年时的玩伴,是青年时的死党,是中年时的朋友,是老年时的故人。他们经受相同的时代洗礼,感悟共同的时代语言,面对相似的社会现象,拥有相似的价值观念。他们之间有一种天然的认同感和归属感。同龄人的缺位将会带来认同感和归属感的缺失与混乱。

总体而言,社会流动、生命周期、计划生育政策共同使中国社会血缘关系的血缘距缩短,同位关系减少,等距关系减少,血缘关系急剧收缩。另外,丁克家庭使子女方向血缘关系消失以及单身贵族使配偶方向和子女方向血缘关系消失的同时,也大大降低了等距关系出现的机会。

四、结 语

中国社会转型期快速的社会流动和强制性“一胎化”的计划生育政策使血缘关系正在经历一种根本性的剧变。这将带来社会共同体行动逻辑〔14〕的紧张、冲突与调适,失范行为增加。

本文通过血缘距、同位关系和等距关系三个概念对中国社会血缘关系的变迁进行了解读。与差序格局理论、个体化理论和社会网络分析相比,血缘距、同位关系和等距关系从社会关系产生的原因出发,以“血缘”作为概念界定的基础,在测量关系连接的长度和类型时具有排他性和完备性,内涵明确,边界清晰,可操作性强,便于进行量化分析。

本文的局限在于缺乏实证数据的支持。进一步的实证研究可以围绕以下三个主题展开:(1)“兄妹”或“堂表兄妹”等同位关系的变化及对个人成长的影响;(2)血缘距1至4度的等距关系的变化及维持交往的血缘距的最大长度的变化;(3)血缘环与亲密关系的复合程度。?

〔1〕Barry Wellman& Scot Wortley.Different Strokes from Different Folks:Community Ties and Social Support.,The American Journal of Sociology,1990,(3).

〔2〕费孝通.乡土中国生育制度〔M〕.北京大学出版社,1998.24-30.

〔3〕黄光国.中国人的人情关系〔A〕.文崇一,萧新煌.中国人:观念与行为﹝C﹞.江苏教育出版社,2006.30-50.

〔4〕〔英〕吉登斯.现代性的后果〔M〕.田禾译.译林出版社,2011.18.

〔5〕〔德〕乌尔里希·贝克.风险社会〔M〕.何博闻译.译林出版社,2003.156-160.

〔6〕〔德〕乌尔里希·贝克,伊丽莎白.贝克-格恩斯海姆.个体化〔M〕.李荣山,范譞,张惠强译.北京大学出版社,2011.13.

〔7〕阎云翔.中国社会的个体化〔M〕.陆洋等译.上海译文出版社,2012.341.

〔8〕Nan Lin,Walter M.Ensel& John C.Vaughn.Social Resources and Strength of Ties:Structural Factors in Occupational Status Attainment.American Sociological Review,1981,(4).

〔9〕〔美〕邓肯·瓦茨.六度分隔:一个相互连接的时代的科学〔M〕.陈禹等译.中国人民大学出版社,2011.

〔10〕〔美〕尼古拉斯·克里斯塔基斯,詹姆斯·富勒.大连接:社会网络是如何形成的以及对人类现实行为的影响〔M〕.简学译.中国人民大学出版社,2013.

〔11〕张翼.中国青年人口的基本特征及其面临的主要问题:基于“第六次人口普查”数据的分析〔J〕.江苏社会科学,2012,(5).

〔12〕原新.独生子女家庭的养老支持——从人口学视角的分析〔J〕.人口研究,2004,(5).

〔13〕宋健.“四二一”结构:形成及其发展趋势〔J〕.中国人口科学,2000,(2).

〔14〕朱逸,纪晓岚.“礼法共同体”的行动逻辑:基于农村新集体化视阈下的村庄图景〔J〕.天府新论,2013,(5).