美军机动外科医疗队建设的启示

2013-10-13张连阳

张连阳

在伊拉克和阿富汗战争期间,美军主要采用非线性作战,即没有确定的前线或敌军,军事行动可能在作战区域内任何地方突然爆发。传统的移动野战医院(Mobile Army Surgical Hospital,MASH)存在机构庞大、机动性差、救治不及时等不足,已经不能满足现代化战争及非战争军事行动的需要。如何实施紧急医疗保障的问题就凸显出来。而模块化、小型化、机动性和灵活性的医疗队适应了时代发展的需要,比如陆军的前伸外科医疗队(Forward Surgical Team,FST)就是其中的代表[1,2]。按照2006 版《战伤救治规则》,我军的机动医疗队以各团级单位配属的救护所为主,但其很大部分工作是前接后送,“手术”、“复苏”及“损害控制”等挽救生命的能力建设不足。不论是应对灾难的非战争军事行动,还是提高我军卫勤保障能力,机动外科医疗队建设的重要性都愈加凸显。本文以美军FST 的发展和现状为基础,简述机动外科医疗队建设的框架和效果。

1 机动外科医疗队发展

自一战以来,伤员的存活不仅是军医的责任,更是医疗队救治结果和战事胜负的决定因素。早在1915年,现代野战外科之父比利时人Antoine Depage 就在距前线3000m 以内建立了活动的野战外科救治单元,为伤员提供4~5 d 的系列医疗救治服务。二战时,英国Charles Rob 创建了第一个FST,为在北非作战的伞兵提供紧急医疗服务,当时FST 的人员和装备与作战部队一起伞降到战区。但之后在朝鲜和越南战争中,MASH 逐渐成为美军标准的战地医疗单位。直到1983年格林纳达岛事件中,由于战斗打响后4 天才可以运行,MASH 首次被质疑其在现代战争中的适用性。在1991年的第一次海湾战争中,MASH 再次表现不佳。因而在之后的10年中,MASH 逐渐被淘汰,代之以新的FST 和战地医院(Combat Support Hospital,CSH)。

美军战伤救治阶梯分为5 级,包括营级、师级、军级、基地级和美国本土级。其中师级(Ⅱ级)阶梯包括陆军的FST、空军基地外科手术队、海军前伸复苏外科手术队等,可作为CSH 的前伸部队使用,也可编配到卫生连。经过持续的、多种形式的战争检验,FST 已经成为Ⅱ级阶梯中的重要组成部分。实施紧急且具有复苏性质的、简明损害控制性外科手术,可以稳定伤情,使其能安全后送到下一阶梯的医疗救治机构[3]。通常在作战区域内按每个作战旅1个FST 的规模部署,特殊情况也可再加强部署1个FST。

2 机动外科医疗队的组成及能力

2008年美军在阿富汗成立了能为部队提供移动外科支持的小型722 FST,由8 名人员组成,包括外科医生、麻醉护士、创伤护士、手术室技师各1 名,均为注册护士和有经验的医疗工作者。而大型FST增加了2 名普通外科医生、创伤或骨科医生[4]。以后逐渐定型,按照现行条例,美军FST 编制20 人,其中军官和招募人员各10 名,4 名医生包括3 名普通外科和1 名骨科医生(1 人作为指挥官),5 名护士包括重症医学或神经外科护士、手术室护士、麻醉护士、急诊科护士以及其他医护人员10 名。普通外科医生、麻醉师、骨科医生和重症护理人员是完成分类、术前复苏、初期手术和术后护理等工作的重要保障。其他特种部队的FST 编制更小,最少可5 人,专门处理胸腹部、颈部、腋下、腹股沟部脏器或血管损伤导致的大出血。

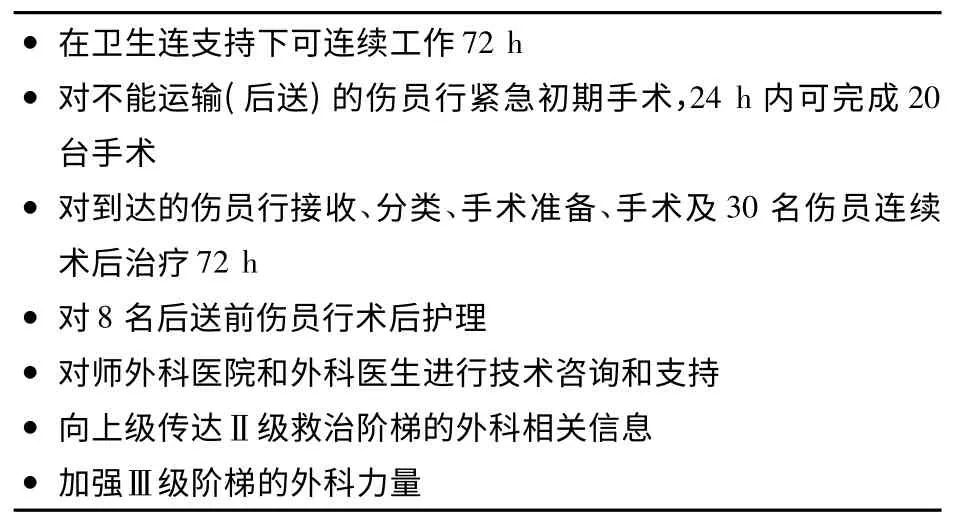

美军FST 的任务是在师作战区域提供可快速部署的紧急外科手术支持,其他还包括检伤分类、术前复苏和术后护理等。一般开设2 张手术台,按每个伤员平均手术135 min 计算,每24 h 最大伤员负荷是20 人。其能力包括7个方面(表1)[3]。当FST 工作72 h 后,整支医疗队需休息、调整或加强。

表1 美军FST 的能力建设

3 机动外科医疗队的救治策略和范围

伤员伤情稳定越早,后续并发症越少,快速控制出血、适当液体复苏、早期抗感染等措施都有助于伤情稳定,而尽量靠前的复苏性手术是关键。为保持高度机动性,FST 必须保持有限规模,有所为有所不为。受人员、资源和时间等限制,FST 遵循特殊的救治策略[3]:(1)选择性策略,即仅救治达到相关标准的伤员,是面临批量伤员时损害控制策略的体现,将最有效的资源用于可能获救的伤员[5],也是FST 成功完成任务的关键。FST 需要抵制非必须手术的诱惑,将不需手术即可使伤情稳定者后送到Ⅲ级救治阶梯。只做非复苏性手术难以稳定伤员的“必须手术”,故通常FST 实施的手术不是完整的手术,而是救命、保肢所需的手术,主要是使伤员存活并可耐受一定距离的后送。要求必须有足够的时间完成手术和术后处理,否则不开展手术。(2)运输性策略,是指伤员能存活并后送到下一级阶梯的能力。实施转运的基本要求是血流动力学稳定,不存在凝血功能障碍、低体温和酸中毒的情况。而存在非控制性出血、不实施紧急手术就不可能存活的伤员禁忌转运,此类伤员正是FST 工作的对象。

美军FST 承担救治的57 种战伤包括脑伤、面颈部伤、上肢伤和胸伤各2 种,下肢伤7 种,腹伤15种,多发伤27 种[3]。手术类型包括剖胸术、剖腹术、开放骨折外支架固定等。

4 机动外科医疗队的装备和物质供应

FST 最大的特点是100%的机动性,要求在1~1.5 h 内能展开。最初的722 FST 依靠卡车和队员用随身背包装运医疗器材,现由自身配备的运输工具一次性运输所有人员和装备。其后勤保障、通讯支持、伤员后送、医疗设备维修、血液分配和医疗物资供应由其他部门承担。

FST 使用轻便的通用帐篷,具有空调和空气净化系统,展开面积至少93 m2。通常由3个连接的帐篷组成,分别作为急救室(伤员伤情进行评估和检伤分类的场所)、手术室(可同时进行2 台手术)和术后监护病房(监护6 h,再评估,后送至下一阶梯)。

FST 的手术台、手术灯、电刀等手术能力建设是其核心。除此之外,还能提供X 线及超声检查、有限的床旁化验检查和氧气供给。要求贮备有50 单位O 型Rh-和Rh+浓缩红细胞,恰当的血液制品输注是损害控制性复苏的基础和救命环节。美军血液保障的核心是靠近前线、靠近受伤地供血,2007年战场接收的红血细胞(Red Blood Cell,RBC)平均为13.3 d,2011年缩短为7.4 d。现在FST 已能获得RBC、新鲜冰冻血浆(Fresh Frozen Plasma,FFP)、冷沉淀和血小板等全部血液制品[6]。运载车辆的发动机或军用发电机为所有设备和帐篷内的热、冷系统提供能量。其他附属设备还包括担架、支架、座椅、电话、传真机、休息床等。

5 机动外科医疗队人员训练和展望

FST 所有人员均须进行训练并确认合格,训练课程包括战伤救治、院前创伤生命支持、高级创伤生命支持、创伤护理、高级烧伤生命支持及四肢战伤外科等。美国仍然有许多普通外科医生缺乏创伤救治经验或只经过很少的创伤外科训练。美军自2007年以来在芝加哥围绕战伤救治设计了模块化的教学方式,包括18.25 h 的理论教学模块,涉及创伤快速评估、适当识别及干预危及生命的损伤、管理爆炸伤、批量伤员救治等;5.5 h 的颅脑损伤和创伤后应激障碍模块;4 h 的活体组织实验模块,包括环甲膜切开、穿刺减压、胸管置入、紧急开胸、心包穿刺、骨内输液等技术;4 h 的尸体实验模块,包括各种气道管理和紧急手术技术;2.5 h 的创伤救治和批量伤员事件模块,以讨论会形式在各种危急场景中实践先进的救治技术和流程;6 h 的救护车巡逻模块;6 h的创伤中心见习模块以及心肺复苏、气道管理、脊柱固定等技能训练模块[7]。

我国处于和平年代已近30年,不论是军队医院还是地方医院,医护人员普遍缺乏战创伤救治专业训练,医师专业划分越来越细,掌握技术越来越精,已难以应对和平时期的多发伤救治[8]。卫勤保障外科力量被按部位区分为胸科、骨科等手术队,而战伤救治方案仍然按照和平时期医院的模式设计,已明显不能适应现代军事卫勤保障高效、灵活和迅速的需要。应改进临床学科设置,细分与整合相结合,构建负责多发伤整体救治的多学科团队,组建集中收治创伤患者的创伤中心,并尽快建立快速检伤分类、稳定伤情、运送伤员和复苏程序等实践技能训练的培训课程。

美军目前处在其有史以来最长时间的战争冲突中,不仅在战争中使用武器的杀伤力越来越大,而且依靠其机动、灵活和高效的外科医疗队靠近前线展开并进行紧急救命外科复苏手术,提升了美军应对现代化战争所致战伤的能力。FST 效率极高,如250 FST 在5个月内经历了50 场战斗,接收了1400名以上伤员,其中25%是由于爆炸引发的躯干伤,共进行了40 多台外科手术。虽然FST 与CSH 存在人员技术、医疗设备等差别,但危重患者被送至FST或CSH 的死亡率并无不同。以FST 为基础的战伤救治体系已提供美国平时大型创伤中心的标准救治[9]。正是由于其杰出表现,加上伤员快速后送和个人防护装备的改进,美军战伤死亡率降至历史最低水平[10],救治体系明显改善,被称为“历史性翻天覆地的变化”[11]。因此,可借鉴美军经验,构建适合我军特色的机动外科医疗队,探讨相应人员专业编组和训练、便于运输和携带的外科中心装备等问题,以应对新形势下军事斗争和非战争军事行动卫勤准备的挑战。

[1]肖 南,李 勇,张治纲,等.美军海外战争10年战伤救治发展及启示[J].野战外科通讯,2013,38(4):34-37.

[2]何海燕,张连阳,王正国.外军战伤救治的特点及对我军的启示[J].灾害医学与救援,2012,1(2):103-105.

[3]Department of the Army.Employment of Forward Surgical Teams-Tactics,Techniques,and Procedures[M/OL].Washington.D.C:Department of the Army,2003:1-78.

[4]Eastridge B J,Mabry R L,Seguin P,et al.Death on the battlefield(2001-2011):implication for the future of combat casualty care[J].The Journal of Trauma and Acute Care Surgery,2012,73(6 Suppl 5):S431-S437.

[5]张连阳,王正国.灾难时批量伤员救治的损害控制策略[J].中国急救复苏与灾害医学杂志,2010,5(6):485-487.

[6]Rentas F,Lincoln D,Harding A,et al.The armed services blood program:blood support to combat casualty care 2001 to 2011[J].The Journal of Trauma and Acute Care Surgery,2012,73(6 Suppl 5):S472-S478.

[7]Purim-Shem-Tov Y A,Ansari S N,Ward E J,et al.The Rush University advanced trauma training program,a novel approach for military trauma training[J].Military Medicine,2013,178(3):e362-e366.

[8]张连阳.论创伤外科内涵建设[J].解放军医院管理杂志,2011,18(10):940-942.

[9]Eastridge B J,Jenkins D,Flaherty S,et al.Trauma system development in a theater of war:Experiences from Operation Iraqi Freedom and Operation Enduring Freedom[J].The Journal of Trauma,2006,61(6):1366-1372.

[10]Schoenfeld A J.The combat experience of military surgical assets in Iraq and Afghanistan:a historical review[J].The American Journal of Surgery,2012,204(3):377-383.

[11]Blackbourne L H,Baer D G,Rasmussen T E.Advances in combat casualty care:the new historical paradigm with“The World Turned Upside Down”.Foreword[J].The Journal of Trauma and Acute Care Surgery,2012,73(6 Suppl 5):S371.