艺术与政治的变奏——1949-1976年广东油画创作研究

2013-10-11陈向兵刘颖悟

陈向兵 刘颖悟

学术界关于中国现代性问题的论述,已成为各个领域讨论中国问题的热点,就艺术视角来说,政治现代性的兴起、发展与成熟而导致的不同艺术形态的生成,具有更加突出的研究意义。在中国,“现代性话题应是全面质疑现代世界体系的方式,也是全面反思当代中国现代化或现代性发展道路的时机,这种质疑和反思应当具有批判、否定和建构、建设的双重身份。”从艺术自身的逻辑本性上看,我们的研究需要特别注意到“中国经验”的真正意义,它不仅意味着一种姿态或立场,还是借以表述自身的一种方式。1949年,新中国的建立,在政治上与文化上都进入了一个新的发展时期,其中不乏民族国家的建构及从传统的断裂到现代的转型意味。从某种意义上来说,政治与艺术的关系是复杂的,有时政治就是艺术或政治可以展示为艺术。艺术的现代性发轫往往与新型的社会结构、文化形态和思想意识的变化相关联。就此而言,1949-1976年广东油画的发展,其过程恰恰是与社会主义中国的改造和建设同步展开的。那么,作为特定历史时期的艺术实践经验,其意识形态的表述,“地域性”特质的构建也可谓是新中国政治与文化实践典型话语模式,也可成为今天我们反思“中国问题”的重要路径之一。

在新中国成立前后,对作为政权合法性基础的民众主体和“人民”地位的标举,相应使作为社会载体的民众生活世界和地方性文化实践得到了关注,并表现出鲜明的“本土”意味,同时也体现出新的文化政治和现代性的深刻影响。1949-1976年广东油画的发展,就是扎根于地方性文化特质中,在自上而下的艺术运动中发掘提升,并与中央的意识形态机制相结合,从而在创作中获得了更多的可能性。广东油画在当时复杂的历史背景下,通过具体的艺术实践,获得了自我表达的狭小空间,进而凸显了广东文化的地域性特征以及可供国家意识形态吸纳的民间资源、社会条件和现实主义的文化基因。

一、毛泽东时代美术及其美学思想

2005年广东美术馆举办了由王璜生、邹跃进、李公明共同策划的“毛泽东时代美术(1942-1976)文献展”,将1942年至1976年的中国美术作为社会主义新传统的文化图像命名为“毛泽东时代美术”,这其中包含着意识形态史和观念史等方面的丰富内涵,并且具有完整而独具一格的形态和样式,具有独立的史学价值和美学价值,从而形成了独特的视觉文化形象。尽管这一命名受到另一些学者的质疑,如广州美院的谭天教授就提出用“毛泽东思想美术”代替“毛泽东时代美术”这一专有名词比较好,并在承认“毛泽东时代美术”这一名词价值的基础上,认为其年代的划定为“1949-1976年”比较贴切。但同时他认为,这一时期的中国美术创作,是在毛泽东文艺思想指导下形成的风貌,但这是一种“现象”而不是一种历史分期,因此,“毛泽东思想美术”应比“毛泽东时代美术”来得更为确切。谭天认为,毛泽东思想美术的特性是以毛泽东思想为整个美术的指导思想,并围绕宣传、普及、美化、强化毛泽东思想而进行学习研究和创作,强烈的意识形态化是其最鲜明的特征。同时,他特别指出用“毛泽东思想美术”更便于连贯合理、流畅、清晰、全面、深刻的研究现当代中国美术。

实际上,毛泽东在1942年发表的《在延安文艺座谈会上的讲话》就第一次完整系统地表达了中国共产党的革命文艺思想,使1942年之后中共领导下的革命文艺,始终沿着《讲话》确定的文艺路线和方向发展。在今天看来,毛泽东美学思想的核心问题也是审美的现代作用问题。学者王杰曾指出:“在东方马克思主义美学传统中,毛泽东的美学思想是最具独特性的。与西方马克思主义美学的一个重要区别在于,在毛泽东的美学思想中,主体不是现代工业社会中孤独的个体,而是反压迫、反殖民化斗争中的民族大众。毛泽东等人构成的延安学派美学思想,则是从被压迫民族的解放和社会进步的立场出发,着重探讨审美意识形态在建设新的社会关系方面的巨大作用,其基本问题是文化(意识形态)的特殊性和反作用问题。在这种文化模式中,审美意识形态成为改造社会关系的范型和先导。东西方马克思主义美学由于问题不同,目标不同,导致了理论形态的区别。在毛泽东的美学思想中,文化,特别是审美文化成为人民大众手中的精神武器,而且精神的力量能够转化为物质力量,在这里审美的最终目的是把握可以实现的未来。”

本文无意区别邹跃进等人与谭天在命名上的优劣,他们将1942-1976或1949-1976这段时期的中国美术,界定为一种与毛泽东文艺思想密切相关、在其指导下创作的艺术形态,将它统揽在毛泽东思想美术名下来研究,体现了该时期美术本身所蕴涵的政治现代性与意识形态属性。新中国美术的这一历史阶段,新艺术制度的建立和新艺术形式与新的意识形态直接影响了新中国的美术创作。1949-1976期间的广东油画,可以说浓缩了那个时代人们的激情、理想和愿望,记述了那个时代人们对中国社会理想、历史人生与视觉艺术的理解。

二、新中国社会主义建设时期的广东油画(1949-1965)

从历史的角度看,新中国成立以后,建设一个现代的民族国家成为中心任务。中国共产党是依照历史经验和具体条件来建构一个人民当家作主、享有自主的政治权力的政治民主制度,建设一个经济高度发达的现代化中国。正是在这样的历史条件下,中国这一时期包括油画在内的文艺便具有了自身与政治密切联系的特点,广东油画自然也不例外。

由于国家特殊意识形态的影响以及毛泽东《讲话》思想的主导,建国初期17年中的广东油画作为大众化和最具影响力的艺术载体,除了体现其本身的艺术审美价值外,还在更大意义上被当做了树立权威意识形态的工具,在政治与艺术的结合上创立了一套充满时代政治色彩的话语体系。如这一时期的广东画家黄新波的油画《飞流千尺》,胡一川的《前夜》,杨秋人的《初霁》、《剑麻山》,郭绍纲的《肖像》,冯钢百的《鱼》,徐坚白的《海》、《旧居前的留念》,余本的《牡丹江垦区》,汤小铭的《稻香时节》等,都是这一时期的代表性作品。这些油画借鉴国画、传统民间艺术语言,从而在“民族化”上开拓了发展的空间。在创作手法上,形成了较为成熟的“大众化”审美趣味的视觉观念、创作模式。

当时的主流文化在哲学思想上以经典马克思主义的哲学理论和政治理想为基础,在艺术表现的主题和题材上,它主张文艺只能反映火热的社会主义革命和建设,描绘工农兵和劳苦大众的生活;在表现手法上,推崇的是现实主义加浪漫主义。如1961年,广东艺术家王霞创作的油画《海岛姑娘》,表现的是解放后革命生产建设当中的女劳模。画面上身材粗犷的姑娘,出现在海岛的背景前,一边是蔚蓝色的大海,一边是渔村的景象。早上的阳光映红了姑娘的脸庞,海风吹动着她厚硬的短发,紧蹙眉头,脸上看不出任何表情,非常坚毅地迎接一天艰难的劳动。浪漫的场景加现实的生活表现了中国女性优良的品质。1964年杨尧的油画《雨后》,画面散发着浓郁的岭南风情,雨后的阳光明媚,劳动的妇女扭动的身躯,在流云的衬托下,有一种飘动若仙的感觉。作者对劳动的赞美,把日常的劳作艺术化,达到了很高的境界。尽管这一时期广东油画已在全国呈现出一种充满清新的南方气息和勃勃生机的势头,与社会、人生联系较为紧密,其艺术本体与个体心性的表达,呈现了社会理想、艺术观念与形态之间的融合。但它的语言本体论、形式自律论和艺术风格论都须在对社会功能的重视或符合政治合法性构建的基础上才能获得其有效性。

王霞作品:《海岛姑娘》

总体来看,在新中国建国初期,政府自上而下推动的美术革新运动中,无论是把艺术家纳入国家体制的改造和提高,还是将艺术创作过程渗透政治意识形态和赋予从民间性到人民性的形象表征,实际上,都不同程度地关涉政治与艺术的再生产关系问题。意识形态的力量导致政治与艺术发生关系时,显性的主流政治话语对艺术生产是绝对主宰的关系。而隐藏在权力与关系网络中的地域性资源与艺术创作的主题借助政治叙事的方式,与国家形象建构密切相关的艺术风格的形成方式,则需要我们在研究中加以特别的关注。

三、文革时期的广东油画(1966-1976)

“文革”期间,广东油画创作也毫无例外地受到政治宣传的强烈影响。赞美毛泽东的光辉形象和歌颂表现“革命英雄主义”是文革时期最主要的创作意识主导。但即使是这样,广东油画仍然产生了一批具有强烈的时代特征的优秀作品。如汤小铭的《女委员》,潘嘉俊的《我是“海燕”》,陈衍宁的《毛主席视察广东农村》、《渔港新医》,杨秋人的《水电站工地之晨》,邵增虎的《螺号响了》,汤集祥的《耕海》、《红色的阵地》等。

广东作为最早接受西方油画艺术影响的地方,不仅早在20世纪30年代产生了意义深刻的现代版画运动,而且在红色年代中也较早出现叛逆性的艺术追求。首先,广东油画比较重视油画技巧的表现,使它在建构社会主义中国的政治形象上,与其他地区的作品都拉开了距离。象陈衍宁的《毛主席视察广东农村》既是毛泽东思想时期的产物,但也保持了自身独特的描绘视角与技巧,被认为是代表革命文艺的经典性作品。这张画的背景是一片明亮的广东农村风貌,画面左边远处是广东极具代表性的木棉树,符合广东农村的创作主题。袁浩的《壮志凌云》、杨秋人的《水电站工地之晨》也运用了岭南地区的环境色彩描绘南方的风景,和文革时期的的政治题材相结合形成具有广东气息的油画作品。文革时期广东油画的“渔港”类题材油画,不仅具有革命艺术的时代特征,还有很强的地域性特征。邵增虎《螺号响了》、汤小铭的《虎门民兵》、陈衍宁的《渔港新医》,这些无论从题材还是内容都体现了浓厚的渔港情结,凸显了广东油画家的基本审美素养和对创作的不同理解与大胆创新。

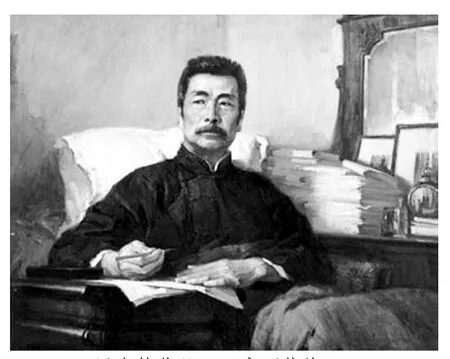

汤小铭作品:《永不休战》

文革期间,政治上要求创作内容必须根据现实政治的需要来选择创作题材,许多艺术家在创作题材上充分体现了文艺为工农兵服务的特点,并且采用“红光亮”、“高大全”的表现手法突出无产阶级英雄人物的革命形象。但广东油画家有些作品在人物刻画方面却保留了一定的生活气息,将工人形象塑造得生动感人。如符罗飞的《广州造船厂》、郭绍纲的油画《高炉晨貌》正是这一时期的杰出代表。袁浩的《壮志凌云》、杨秋人的《水电站工地之晨》还尝试运用了岭南地区的环境色彩,去描绘南方风景的独特魅力,形成了具有广东气息的油画风格。汤小铭的作品《永不休战》以写实的手法,精谨的造型,沉稳的色调,娴熟的油画技巧刻画了鲁迅不屈不挠的文坛斗士形象,突出了鲁迅文学革命家的气质和个性。表面上看是一张与政治挂钩的题材,但油画的艺术语言不是当时流行的红光亮,而是微妙的有层次色彩变化的具有纯粹油画语言特征的作品。不仅如此,广东油画家还打破文革美术惯有的制式化的风格,开创了“逆光”、“冷色调”等手法去表达这一时期的政治题材,取得了非常良好的效果。最典型的是梁照堂、李醒韬的油画《我爱万泉河》,这幅画具有苏联绘画强烈的光影效果,运用冷色调和逆光的手法,表现出对创作自由的热衷与向往,尽管有点不合时宜。

邹跃进在《毛泽东时代美术》中曾指出,当时的绘画女性形象的男性化是一个趋势。而这一时期的广东油画如潘嘉俊的《我是海燕》、裴建华的《西沙女民兵》、陈衍宁的《渔港新医》等作品却体现出女性的气质。在那个时代,由于极左思潮的影响,温柔、婉约、娇柔等都属于资产阶级意识形态,只有朴素和勤劳才是社会塑造的妇女形象,从而使妇女失去了自己的女性特质。但广东油画并无明显地将女性男性化或无性化,而是在革命题材上充分发挥和发掘女性身上的特质,虽然这无形中削弱了“革命感”与“英雄感”,却更加符合人性化的表达。

当然,具有广东地方特色的油画并不是就完全脱离了文革时期的美术特征,而是在实际运用中突出了广东油画的异质性。在现实社会的各种压力下,艺术家不得不向主流文化靠拢,并参与着主流文化的制定、形成、壮大等各个层面的活动。在那个时代,许多艺术作品都自觉或不自觉地蕴含、融汇着主流文化的思想观念和表现形式。而文革时期,广东油画与政治的关系问题也体现在图像被扭曲与曲解的故事当中。如在“文革”前已经有定评的一些优秀作品在“文革”中也受到了牵强附会的批判,项而躬的《红色娘子军》和胡一川的《开镣》被说成是不能体现积极向上的情绪。而在今天看来,这些油画不仅体现了广东画家的本土经验与自觉意识,也表达了自己最真实的感受和对生命的热忱。可以说,这一时期的广东油画,以其视觉感知到的现实,充分呈现了图像与社会形构以及政治力量流动的关联,讲述并形构了权力与记忆的模式。但是,这种视觉感知的模式,并不能完全拒绝社会以及权力可以渗透、掌控、资助并影响此视觉形象的生产问题。因此,广东油画并不能完全脱离社会文化符号流动与交换的场域,也不能逃脱政治对艺术的遮蔽与扭曲。因而文革期间,广东油画家作为个体,在以国家主体制式化的集体创作之中,在各种艺术形式急速朝向同质化发展的形势下,也使得各种异质性的艺术作品与思考模式无法被容忍。

四、广东油画研究的问题与方法

英国历史学家彼得·伯克曾指出“图像是历史的遗留,同时也记录着历史,是解读历史的重要证据。从图像中,我们不仅能看到过去的影像,更能通过对这些影像的解读探索它们背后潜藏着的信息。政治的、经济的、军事的、文化的……”换言之,我们重现和探讨广东油画的真相,应注意社会思潮、艺术的创作方式与研究,这些宏观和微观要素的合力铸成了这一时期广东油画的形态,在不同的语境中,重构艺术话语与语境之间的关系,从而可以为历史现实中视觉图像背后的意识形态论述构成讨论艺术如何被修辞系统定位、阅读与观看。

本文经由对广东油画的单纯的绘画意义扩展到社会历史语境的解读,其形成与发展的过程都可见到广东油画家的某种自主的创作形式,其自律性的艺术创作不是回避现实而是打入现实,并且以抗拒现存关系的方式成为现实的“他者”,从而开启了另一种可能的维度。当然,艺术的存在是因为艺术的自律和独立;但是,这种自律和独立也必然包含了现实、历史、社会体制等一系列错综复杂的话语争夺,隐藏了一系列相关的艺术风格的形成问题。因而研究广东油画的发展,不能只看到政治的限制,把特定历史情境与人文背景中的他者无限放大,作为一种普遍范式加以使用,从而拒绝了多元和地方的视角,只看到国家对文化、艺术行为的干涉和利用,却没有意识到艺术创新性的本质。故而,我们重估广东油画的价值,不应该忽略它所提供的本土性和在地性构建价值及其所具备的现代性意义。我们应真正面对被各种主义、话语、框架、叙事等掩盖的实事与问题,这样才能使真正有效的研究得以发生。

* 本文系广东省哲学社会科学“十一五”规划课题:《1949-1976年期间新中国时期广东油画创作状况研究》(编号09GR-01, 2010年)的研究成果。

注释:

[1] 参见赵景来:《关于“现代性”若干问题研究综述》,载《中国社会科学》2001年第4期。

[2] 谭天:《“毛泽东思想美术”研究的若干问题——“毛泽东时代美术(1942-1976)”学术研讨会评述》,载《美术学报》2005年第3期。

[3] 王杰等著:《艺术与审美的当代形态》,人民文学出版社2002年版,第12-13页。

[4] 参见[英]彼得·伯克:《图像证史》,北京大学出版社2008年版。