《春之祭》的百年祭礼:身体语言的致敬和反思

2013-10-11慕羽

慕 羽

一百年前由斯特拉文斯基作曲、尼金斯基编舞、佳吉列夫制作的《春之祭》在巴黎首演,这几人都是现代艺术史上最具代表性的人物之一。叛逆最终成就了经典;一百年后,成功的致敬被看做舞蹈家实现自我认同与他者认同的成年礼。有人说,《春之祭》就像是打开了潘多拉盒子,里面是现代主义的一切一切;是神是魔、是鬼是妖,抑或就是作为主体的“人”,就在百年前的5月那天,都从盒子中跑出来,其影响直至今天。

《春之祭》不啻是舞坛的关卡,因为那是“现代舞”这个名词未被发明之前已经张扬的现代舞。《春之祭》首演于1913年5月29日的巴黎香榭丽舍剧院,也被认为是现代音乐和现代舞蹈之始。当幕布拉开,一群扎着长辫的俄罗斯少女拧着内八字腿上蹿下跳时,人群就开始骚动了。百年前这种直面人类原始动物性生命能量的舞台作品非常离经叛道,视听感受更是前卫大胆,乐器的嘶叫、和声的犀利、舞蹈的怪异张力以及令人崩溃的节奏将巴黎人的情绪煽动起来。首演当晚,少数的欣赏派和大多数的反感派当场冲突,最终由口角演变为冲撞,进而发展为骚动。这场骚乱的诸多细节,至今仍然被历史学家津津乐道。这一夜芭蕾和优雅之间的等号从此蒸发,浪漫和体面不再雄霸舞台。时至今日,《春之祭》已被奉为现代音乐和舞蹈中的经典。

可以说,《春之祭》对于所有现代艺术家的意义,永久地在于它对范式的叛逆或献祭行为的反思,也在于它对此的坚持和不妥协。诸多舞蹈大师正是秉承了这种精神和态度,而创作出各种不同版本的《春之祭》。然而,尼金斯基的版本却被“忘却”了几十年,只剩下管弦乐总谱,直到1987年,由舞蹈家和史学家联合美国乔弗里芭蕾舞团花费多年才完成了重建。实际上,此版本忠于原作的程度永远都是个谜。原来尼金斯基不但语言能力差,难以与人交流,他在当时所设计的舞蹈动作常常令同团的舞者无法明白要领,当年参演的47名舞者也不以遇伯乐为荣,一下台便努力把艰难的舞步从肢体记忆洗刷掉,而且尼金斯基的后半生都呆在了精神病院,导致他对于人类身心的理解和思想无人传承。

1930年《春之祭》在美国首次亮相,音乐还是斯特拉文斯基的,跳的却已经换了1920年马辛编的舞步,玛莎· 格莱姆则是马辛挑选的祭品,担任众望所归的女主角。自此之后,改编《春之祭》成了编舞者最积极参与的运动,有人作过统计,世界各地响应春神召唤的后人,迄今超过百余个。

中芭版 春之祭--群舞

其中包括1937年现代舞大师莱斯特· 霍顿创作的“美国土著版”;现代舞老祖宗玛丽· 魏格曼1957年的“相逢恨晚版”;1959年莫里斯· 贝雅的“性崇拜版”;1962年肯尼斯· 麦克米伦的“英皇芭蕾版”;1965年莫斯科大剧院瓦西廖夫等人创作的“苏维埃无神论版”;德国国宝级大师皮娜· 鲍希1975年的“一地泥土版”;1980年保罗· 泰勒使用四手联弹钢琴曲创作的“匪徒与小孩”版;1984年玛莎· 格莱姆首演“祭品”迟至半个世纪后的“90高龄版”;荷兰舞蹈剧院约翰· 英格2000年的“两性戏梦版”;昂热兰·普雷罗卡2001年的“性本能和性隐私探讨”等等……摊开来几乎每年都有新鲜祭品,甚至不少编舞家都曾多次进行灵魂献祭,是奉献还是牺牲则见仁见智。台湾的林怀民和黎海宁,香港的伍宇烈,大陆的陈维亚、李捍忠、马波、刘琦、佟睿睿等,华人舞蹈家沈伟、张晓雄、王新鹏等也先后以他们的方式敬过祭奠酒,行过了舞坛名家的成年礼。

不过,有意思的是,斯特拉文斯基一生最不离不弃的搭档巴兰钦,无可置疑是令他的音乐在舞台发扬光大的第一功臣,一生却没有碰过《春之祭》,缺席也是传奇的一部份。恰如斯特拉文斯基后来的创作也转向均衡、明朗、简洁一样,这一点倒与巴兰钦的新古典主义探索相契合。

一、对“春之祭”的重建

1987年,在原版“失传”七十余年后,乔弗里芭蕾舞团终于把1913年版本《春之祭》(Le Sacre du Printemps”/“The Rite of Spring")再次搬上了舞台,希望尽可能地复原尼金斯基的版本。2009年,佳吉列夫俄罗斯芭蕾舞团百年纪念时也再次隆重上演;2013年又适逢《春之祭》百年,原版重建的价值再次获得确认与肯定。

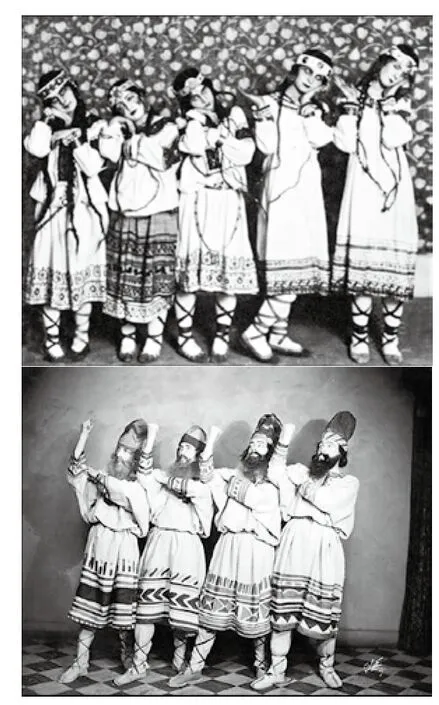

当年的重建是由舞蹈史学家、编导家米利森特·霍德森(Millicent Hodson)与艺术史学家肯尼斯·亚契共同整理复排的,他们不仅通过整理健在舞者的描述和示范,还对零散的素描、手稿、笔记及珍贵的书信进行了“考证”,包括动作、服装、化妆、舞台布景等具体的细节。其特别之处是复原了20世纪初俄罗斯学者型画家尼古拉斯· 罗里奇的原始主义风格的设计和民族服饰,包括双颊贴红圆圈的化妆,像是预示着死亡的循环和生命的轮回。

1913年《春之祭》首演的男女舞者们

1987年乔弗里芭蕾舞团复排版本

《春之祭》最初来自斯特拉文斯基在写《火鸟》的时脑海中的想象,一场关于斯拉夫民族的原始宗教献祭仪式,一位处女在野性的舞蹈中被当做牺牲,献给春之神。其内涵无非是原始、古朴、野性,然而作为一部反思社会现代性的艺术作品,“原始主义”的情感暗流造就了它文化人类学的高度,有“非西方”文化的民族自我识别和他者认同的指向。然而,《春之祭》不是复古,而是蓄意革新。毕竟这部作品被设计者定位于“不用明确的戏剧情节再现当代生活的第一次尝试”。原佳吉列夫俄罗斯芭蕾舞团的里恩·格兰诺拉也指出:“尼金斯基这部作品既是对远古人类祭礼仪式的审视,也指向人类的未来命运:战争机器和无辜者的牺牲。”

当年,该剧的设计师考古学家罗里奇在给佳吉列夫的信中介绍了剧情梗概,他们计划用想象中的仪式来结构剧本,把舞剧从情节的束缚中解放出来:“在我和斯特拉文斯基构思的舞剧《春之祭》里,我的目的是要表现尘世的欢乐和上天凯旋这样一些能为斯拉夫民族所理解的场景……我设想,第一套布景把我们带到圣山脚下,绿色的平原上,斯拉夫人的部落聚集在一起举行春祭。在这个场景里,女巫预言未来,有抢亲游戏和轮舞。接下去是庄严时刻,从村里领来智者老人,他将神圣之吻印在复苏的大地上,在祭奠中,人们充满神秘的恐怖……在尘世欢乐的高潮之后,在我们面前出现了上天的神秘的第二个场景,在圣山上魔石环绕间,少女们跳起圆圈舞,然后推选出一个少女,用作祭献的牺牲。献身者在穿着熊皮的老人面前跳舞,最后由长老将这少女祭献给春神。”作品共分两幕十四个部分,既有原始人对大地的顶礼膜拜忘情舞蹈,有对大地回春、生命繁衍的陶醉与狂喜,更有向春之神献礼的人祭。第一幕《大地的崇拜》共有八个舞曲,第二幕《祭献》有六个舞曲,每段音乐都有标题。无论是音乐,还是舞蹈,都将原始崇拜感召下迷狂的精神状态表现出来,其风格不仅粗犷,更是粗野、凶猛而粗暴。这种源自于原始人类的野蛮与直率,完全就是对十九世纪欧洲文化传统的挑衅,因此当时被批评为“亵渎了优雅”。古典芭蕾有不少死亡之舞,大多是因为男子的情变而由女子化身为冤魂的浪漫主义舞蹈,带出一种凄美苍凉的感受。然而《春之祭》是直面死亡献祭本身,探讨的是死亡的价值,以及人与自然的不可调和性。

在《春之祭》中,如同斯特拉文斯基将人们对旋律的专注力转向为节奏和音色,尼金斯基也将观众对造型和技巧的关注转移到动作质感的变异上。尼金斯基的创作不基于传统的舞蹈美学,而是用其灵魂创作舞蹈。舞蹈并不意味着一定要浪漫抒情,纵使他有着完美的容貌、身形和舞姿,在著名雕塑家罗丹的眼里,尼金斯基的灵魂更能穿越肉体的光辉。任何动作、节奏和风格的选择都是基于内容的需要。这个“春天之舞”势如破竹,身披深褐色粗布麻衣的斯拉夫人的“死亡之舞”并不优美,更不会优雅:双脚内八字,膝盖微屈,脊背微驼,胸腹内缩,双手贴身,面露惊惧,僵硬扭曲的肢体在猛烈节奏中痉挛,其他包括旋转、跳跃在内的动作均由这个姿势衍生而来。尼金斯基以大胆的想象和叛逆的创造重新定义了舞蹈和舞蹈美学。

二、对“祭品”的心理挖掘与表达

在众多舞蹈家重新演绎的版本中,皮娜· 鲍希的《春之祭》最深入人心,渗透了皮娜对女性祭品心理“恐惧”的表达。原始“人祭”与私有制的出现,以及父系氏族社会的确立密切相关。皮娜后现代气质的作品并没有与异教的俄国斯拉夫崇尚大自然力量的原始崇拜产生联系,而是凭借“女性献祭”探讨了两性所处社会背后深层的文化问题,这是她关于“为什么悲伤”、“为什么舞蹈”的一次深入思考。在作品中,女性身体承载着更多女性主义的内涵,并将理性、价值和经验层面的东西通过具体可感的身体呈现在了你面前。

这是一个隐喻的空间。作品第一个场景就是一个身着土黄色短裙的女人躺在一条红裙子上,稍后被选中的献祭少女将穿着它不停地跳舞直至死去。仿佛是“宿命”降临在那个做“祭品”的可怜少女身上,这种个人不断抗争却最终沦为祭品的无助、恐惧,实则是对无法掌控的命运的恐惧、对无法避免的死亡的恐惧。该作品奠定了皮娜之舞蹈剧场美学的基石,当然也是其舞蹈创作的转折点:布满新鲜泥土的舞台、充满巨大张力的群舞、重复推进的独舞交织在一起,舞者的动作和沉重的呼吸在重复中不断累积能量,最后红裙已经不再遮羞,陷入恐惧的半裸女人被大量复杂紧迫的节奏以及不协调和弦、顿音强奏包围,直至被抗拒死亡的战栗推至筋疲力竭的最后一刻!这是皮娜最具舞蹈性的作品,与斯特拉文斯基的音乐丝丝入扣。

对于皮娜《春之祭》的解读会随着社会经验的丰富而变得充盈,人与人,个体与群体,男人与女人,人与社会之间的残酷又微妙的关系恰如人与自然的关系,和谐与博弈始终存在:尽管自然界与人类社会有着实现整个生态系统真正平等的诉求和愿望,但人类践踏自然,强者欺凌弱者,男性凌辱女性的现象比比皆是,人类中心主义、等级统治、性别歧视一直存在。

铺满泥土的舞台为男人女人们营造了一个祭祀的大地氛围,大地在此已经不只是一种隐喻,更给舞者们带来了真实的体验,这些舞者都不是演员:春之祭礼就是一场男女之间的真实的现实博弈,每个女人都有可能是牺牲品,只是你不知晓而已。然而结局似乎早已注定,即便在没过脚踝的泥土里精疲力竭地抗争过,即便那条红裙子曾在别人的手中传递过,即便女人们接受了生产仪式般的疯狂交媾……然而一切都无法改变一个女性献祭的命运,那些沾满了女人们薄薄衣衫和身体的污泥,那些爬上她们脸颊的并与汗水沾黏成泥泞的泥土都是她们抗争的见证。在这里,男女社会角色的定位就显现了出来,男性当权者才能决定谁为“祭品”。扑面而来的泥土气息和残忍激烈的献祭让观众如坐针毡,情绪也跟随剧中的祭祀少女的命运而波动。

通过《春之祭》传达献祭少女内心恐惧与挣扎的还有玛莎· 格莱姆的版本,这是1984年已经九十高龄的格莱姆运用自己标志性的“收缩——放松”技术体系创作的。操纵者的斗篷,捆缚在身的绳索以及夺命的布幔都为死亡的到来重重加码。值得一提的是,此次百年祭典中,一位近年加盟格莱姆舞团的中国舞者谢晶川担任“祭品”,这位来自南京军区政治部前线文工团的新晋舞者受到了诸多肯定,美国媒体赞誉她以强大的技术能力成功进行着心理镜像的诠释,给予每一舞步充分的戏剧性强调。

不过,在“祭品”的选择上,也不都是女性。1974年格伦· 泰特莱改编的芭蕾版《春之祭》中,就选择了一位年轻男子作为“祭品”,带出了一种对于“献祭”的社会性思考。“祭品”不会因为性别差异而有所差别。今年伦敦萨德勒之井《春之祭》百年纪念的重头戏——2009年爱尔兰编导迈尔克· 基冈· 杜伦创作的版本,也是以男子作为“祭品”。

三、对献祭“仪式”和精神功利性的反思或诠释

在许多创作中,舞蹈虽然与俄国原始部落的处女祭毫无关系了,但在精神主旨上依然坚持着对“献祭”行为的反复思考,以及对人类学上所谓“通过仪式”的各种当代想象。法国人类学者阿诺德· 范· 根纳普(Arnold van Gennep)在其著作《过渡礼仪》(也译为通过仪式,英文Rites of passage,法文rites de passage)首先提出“通过仪式”这一概念。他认为,各种季节性节日、献祭、朝圣等都具有“通过”的含义,“献祭”实际上就是一种关乎生命与死亡的通过仪式。人的生命总是存在一个阶段向另一个阶段的转化,在转化的过程中需要一个“通过仪式”:从一群体到另一群体、从一社会地位到另一社会地位的过渡被视为现实存在之必然内涵,因此每一个体的一生均由具有相似开头与结尾之一系列所组成:诞生、社会成熟期、结婚、为人之父、上升到一个更高的社会阶层、职业专业化,以及死亡。

2009年在汶川大地震一周年之际,内地青年舞蹈家佟睿睿版本的“春之祭”——《舞集· 大地》就是她对因地震而逝去生命的祭奠,作品分为“与祭”、“与敬”、“与生”三个部分,渗透了编导对生命和人性的思考,探讨的是生命的价值和尊严,以及对自然的敬畏。“献祭”是以牺牲来表达对崇拜物的忠诚、感激、忏悔和信赖。然而在现代社会,自然界的每一次灾难,人类社会发动的每一次战争,因社会不公正、不平等、非正义所带来的人间悲剧又何尝不是“献祭”。无论中外,为了推动社会现代化和文明进程,自然界和人类社会却伴随着沉重的牺牲与代价。为了追求想象中的现代化发展,为了将经济发展的“蛋糕”不断做大,某些城市化和现代化却是以拆迁掉文化、道德和基本的人性为代价的。民众的个体权利得不到保证,身体健康受到威胁,生存环境遭受毁灭性破坏,长此以往,我们每一个人都有可能成为现代文明的“祭品”。这样的“献祭仪式”蕴含着深刻的矛盾和悖论,最可悲的是,它已经成为我们生活中最平常之事。这样的痛楚成为某种象征存在于我们的心中。

台湾林怀民的《春之祭礼.台北一九八四》的舞台意象及氛围就以表现台北在现代化过程中的乱象为主旨。尽管现代人都有某种“趋利避害”的群体心理和行为模式,但步履匆匆的过客穿越在钢筋水泥这一“社会现代化”的物质符号中,都不可避免地历经阵痛,每一个人都是“祭品”。

2011年底,广东现代舞团驻团编舞家刘琦直面《春之祭》,推出了《裸奔》。从自我与他者结合的角度,剖析和解构了现代人的灵魂:“人们的躯壳在疾步飞驰,紧迫的节奏渐渐把灵魂落下了”,其实真正渴望的是“撇下躯壳,肆无忌惮地让灵魂裸奔”。在这个版本中,刘琦大胆解构并重构了斯特拉文斯基的作品。该作也成为刘琦“前进· 城市三部曲”的收官之作。

2013年,旅澳台湾舞蹈家张晓雄为他的《春之祭》写下了这样一段话:当群体的意志有了崇高的理由并凌驾一切,你、我都会成为祭品!面对不公不义人们保持沉默,孰知谁会是下一位受害者!当你身处食物链的底层,求生的唯一法门是抱团与同化。

2013年,旅德华裔舞蹈家王新鹏创作的中芭版《春之祭》表现的也是一场“祭礼”。旅德华裔编导王新鹏是这样诠释为中芭量身打造的新版主题的:“从远古到今天,我觉得多多少少还都保留着与献祭一样的形式。人摆脱不了对自然的恐惧,也摆脱不了自己对欲望的需求;所以要找一种形式,去寻找一个对这个部落、对这个群体、对这个人所期望得到的东西(的献祭)”。“少女”(曹舒慈、鲁娜饰)被选出献给“大地之神”(马晓东、邢亮饰)作为“祭品”,为迎接春天,最后她跳舞至死。

无论从心态还是形态上,这个作品更多是从群体状态入手的。不同于林怀民、张晓雄等版本的是,切入的角度并非去表现现代化进程中的“群体牺牲品”,而是试图呈现出古老的祭祀情结所包含的对生命的热望。为此,王新鹏根据中芭群舞演员整齐划一的特点,特意设计出了纵横交错、有章可循的舞台调度,最多时有60多位芭蕾舞演员共同在场。显然,他们不必刻意表现出差异,更需彰显的是芸芸众生的趋同性。就这个角度去理解那些整齐得像“豆腐块”的群舞,便有了意义。

作品一开始,映入眼帘的就是几十个半悬空的“蚕茧灯”,由于其逼真的拟态,让人联想起“木乃伊”或“吊死鬼”,散发出的死亡之光预示着死亡的宿命即将到来,然而这一切却是为了迎接那绚烂的春天。红黑底色的舞台画布犹如“火烧云”一般预示着万物复苏、生命繁盛的季节即将到来,身着裸色透视装的舞者们在这生死对比的氛围中群起而舞。每一位族群男女都急切等待着“大地之神”的挑选,他们跳着齐整反复的舞步,不断变化着队形。只有一位女子例外,她披散着头发,褪去了外衣,面无神色,默默从人群中显露出来,与大地之神靠近。仪式才刚刚开始,无论是大地之神和少女的双人舞,还是族群男女的附和齐舞,抑或是大地之神自己的宣言,他都完全掌控着全局。这时,象征“祭品符号”的红色纱巾从天而降,纱巾象征性地在族群男女中传递,但它的目的性十分准确,有人注定会成为“祭品”。献祭仪式逐渐进入高潮,众人配对交媾,“蛙式”倒挂或交错横移的女子张弛有致地与男子共同完成了生命制造过程,随后众人皆目睹并催促着“献祭少女”完成庄严的仪式。为了族群安宁,祭春少女跳起了死亡之舞,此时虽难掩恐惧,却无法摆脱宿命的降临,毅然赴死。

中芭版的“祭品”本身虽保留了宿命色彩,其实更体现为一种舍身取义的“献身”。在中国大陆,个体与群体的关系上,“英雄论”、“牺牲论”和“大局论”占据优势地位,甚至被认为是一种以信仰为依托的精神崇高。正如王新鹏所言,中芭版《春之祭》最主要的一点,“是把人的一种期望、一种懵懂和一种情感体现出来”。由于东方芭蕾舞者体型和体能上的特质,以及表演方式上的共性,加之服饰设计的雅致,都使中芭的版本带出了一种“未来感”和一种克制阴柔的凄美。

就编创的角度而言,北京雷动天下现代舞团李捍忠、马波2000年创作的“雷动天下版《春之祭》”——《满江红》异曲同工,在不同历史时期,对不同行业而言,为追求新生、自由和解放而做出的牺牲则更透出些许悲壮意味,因为他们不愿做“犬儒”。

四、对于“春之祭”的联想:音乐的抽象或主题的重构

2013年比较令人期待的是美国克罗莱纳表演艺术中心所举办的为期近一年的《春之祭》百年艺术节(The Rite of Spring at 100)活动,其中比尔· 提·琼斯与安· 博加特创作的《一祭》(A Rite)引起了诸多关注。琼斯认为这次跨界合作是21世纪有关《春之祭》社会历史意义的文本冥想,比如牺牲与重生、个体与群体关系等。琼斯舞团的舞者们与博加特剧团的演员们碰撞到了一起,已经难以分辨谁是演员,谁是舞者。他们希望在作品中共同探讨诸多问题:当一位处女为献祭跳舞致死的时候,你会是旁观者,还是同谋者?在当代社会中,是谁选择了年轻男子作为祭品牺牲在战场上?又是谁让年轻女子成为非法交易的牺牲品?

那么,华人艺术家是如何对《春之祭》展开联想呢?2012年在中国内地的舞台上其实就已经开启了百年纪念,此种联想可以分为两类。

其一,主题的重构:青年新锐编导的独舞尝试。2012年6月在国家大剧院小剧场,一位年轻的舞者颜荷以艺术总监、策划、编舞、舞者的多重身份用《水语》完成了自己的首个个人舞蹈剧场演出。一个多小时的演出虽然并未完全改变装置的形态,但当冰的装置与黑衣舞者在不同的情境中相遇后,解读的空间却是完全不同的,分别象征着“源”、“爱”、“欲”、“异”、“灭”、“回”。颜荷说,这个作品大方向讲是人与自然的关系,主题是人生的轮回;从小的方面讲,是她年轻的生命对生活的理解。

其中,变异了的心只能通往——“灭”,为此颜荷选择了《春之祭》。这是一段10分钟的旋转舞,只有一个动作,即兴成分很大。让人想起源自伊斯兰苏菲教派的男子旋转舞仪式,这个讲求苦行和冥想的神秘主义教派相信通过不停的逆时针旋转可以进入一种通灵的状态。所不同的是,苏菲旋转是最古老最强烈的静心术之一;而颜荷的旋转舞则是表现毁灭的过程,后墙背景呈现出心电图般的日本地震波的波纹,舞的波动、水的波动与心的波动形成共振。那旋转的舞裙也是黑色的,所不同的是内有红色的里衬,红色本身也代表着希望,颜荷觉得人在接近崩溃、毁灭的时候,才会反省,而且还会有一种求生的本能。然而在旋转舞中,黑色的舞裙一次次把红色的里衬盖掉,希望最终被“异心”毁灭掉了。

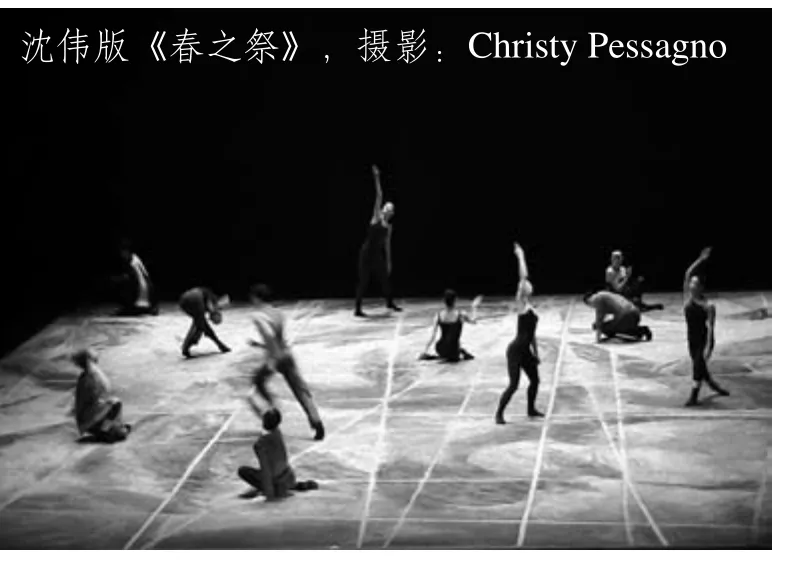

其二,音乐的抽象:知名舞者沈伟运动体系建构的重要作品。2012年底,沈伟舞团在纽约成立十余年后,终于首次率团回国正式与中国观众见面,其中就有其最具知名度的《春之祭》(2003)。这是沈伟用身体语言对音乐的抽象阐释来探究东方“禅”学思想的一次探寻。几年前,我曾在美国不同的剧场空间欣赏过这个作品,每一次都有不同的感受,因为它会随着时空的变化和我们的内心之旅而发生改变。禅究竟是什么?或许身体能指引我们方向。身心合一的“身体美学”越来越得到具有国际视野的当代艺术家的重视,整体的“身体审美感受力”(bodily sensibility)正在诸多作品中获得开拓。

沈伟独具匠心地使用了钢琴独奏的《春之祭》作为自己版本的配乐,纯粹的钢琴乐声营造了一个纯净感性的声音氛围,颗粒性的弹跳音与珠帘般的连奏音配合着灵动的人体纵横开合,传递出某种难以言传的意境。脱离了原作的基调和叙事的结构,只强化了音乐和身体语言的抽象。舞者们在犹如不规则棋盘中自由舞动,钢琴乐音的接续和余音延续与舞者身体的重量传递契合,个体(自我)与群体(众生)的运动关系也呈现出丰富的层次变化。圆场、碎步、绞柱、盘腕、云手等东方的运动逻辑不时出现在“棋盘”上,并与身体自然延伸的路径融合在一起,乱中有序,静中有动,动中有静,于限制中更有自由……或许就是反观内心寻找“禅”的途径。激烈的音乐与内心的平静原来也可以合而为一,东方的洒脱飘逸与西方的率真理性并非无法沟通,此版《春之祭》因此独树一帜。

结语

2012年至2013年,为了向《春之祭》这个作品首演百年致敬,不同国家的舞蹈人都推出不少主题演出系列,著名编导比尔· 提· 琼斯、阿库· 汉姆、韦恩·麦奎格等;著名舞团如乔弗里芭蕾舞团、皮娜· 鲍希乌帕塔尔舞蹈剧场、荷兰舞蹈剧场、洛桑贝雅芭蕾舞团、莫斯科大剧院芭蕾舞团、旧金山芭蕾舞团等;著名剧场如英国萨德勒之井舞蹈剧场、美国克罗莱纳表演艺术中心、莫斯科大剧院等。

值得一提的是,今年,中国并未缺席,自中央芭蕾舞团于5月在国家大剧院推出了王新鹏编创的版本后,雷动天下舞团也于7月举行的“北京舞蹈双周”中,重新复排并创新他们的《春之祭》——《满江红·踏莎行》。8月底,佟睿睿会携她的《舞集· 大地》于国家大剧院小剧场“中国舞蹈12天”中亮相。9月,旅澳台湾舞蹈家张晓雄也将他“台北/柏斯/北京《春之祭》百年纪念重建计划”带到北京,柏斯西澳艺术学院、北京师范大学两校舞者将实现联合献祭。

如果说,《春之祭》诞生后的几十年中,大多数版本仍侧重于对《春之祭》历史学、社会学、心理学的祭礼阐释,那么21世纪以来,越老越多的新版本则多是有关《春之祭》的联想,也不一定要以《春之祭》为题。有的编导尝试以独白的形式探究动机;有的编导则大胆去探讨音乐肌理与身体语言的关系(如沈伟);有的编导则希望挖掘音乐背后纠结复杂的情感(如阿库· 汉姆Akram Khan的《伊戈尔的心灵解读》(in the mind of Igor));有的编导甚至完全规避舞蹈动作,而是从戏剧行动出发,打破舞者与演员的界限(如比尔· 提· 琼斯的《一祭》、法国当代编舞Thierry Thie· Niang、Jean-Pierre Moulères与著名前卫导演Patrice Chéreau合作的“老年版”)。

百年来,《春之祭》的确不啻为现代剧场艺术的“试金石”。你愿意走进剧场共同参与体验当代的生命“通过仪式”吗?

注释:

[1] Dennis Wu:《这春天,我去了拜祭史特拉汶斯基:<春之祭>99 周年纪》,《Hifi 音响》,2012年第8期。

[2] 巴黎的首演持续到1913年6月13日,首演的骚乱虽然没有再出现,但类似的情绪依然笼罩在演出氛围中。其后,又到伦敦公演了4场。同年9月尼金斯基(1890~1950)结婚,其后被佳吉列夫辞退。在跌宕一年后,《春之祭》的音乐终归是被好奇的众人接受了。一战期间,巡演计划打破的佳吉列夫与尼金斯基再度合作。在经历了战乱后,l917年尼金斯基被诊断患有“精神分裂症”。1920年,佳吉列夫决定重排《春之祭》,却发现已经无法重建尼金斯基的版本了。

[3] 霍德森的重建版本于2003年和2004年已先后被马林斯基剧院芭蕾舞团和英国皇家芭蕾舞团搬上舞台。

[4] 英国最老牌的芭蕾舞团——兰伯特芭蕾舞团的创始人玛丽· 兰伯特(Marie Rambert,1888-1982)受佳吉列夫之邀,于1912-13年间加盟俄罗斯芭蕾舞团,曾担任尼金斯基版本的排练指导。1979年她与霍德森合作,重建尼金斯基编舞的《春之祭》,1987年才完成,期间去世。

[5] 李文蓓:《二十世纪舞蹈界“春的祭祀”——百年后再看尼金斯基与<春之祭>》,《科技先驱导报》,2012年总66期。

[6] After-the-Revolution.dancemagazine.2013.3.

[7] 朱珊:《经典音乐故事:芭蕾舞剧音乐<春之祭>(斯特拉文斯基)》,《中国广播网》,载2010年2月4日。

[8] 慕羽:《欣赏“精神分析”的舞剧<尼金斯基>,你准备好了吗?》,《舞蹈》,2012年第4期。

[9] 林怀民:《云门舞集与我》,文汇出版社2002年版。

[10] 阿诺德· 范· 根纳普著、张举文译:《过渡礼仪》,商务印书馆2010年版,第3-4页、第10页。所有的通过仪式都可以区分为三个阶段:分隔(象征性死亡)——边缘(或阈限)(回归母体)——聚合(再生)。而英国人类学家维克多· 特纳(Victor Turner)在《仪式过程:结构与反结构》中则着重讨论了仪式过程中的阈限阶段。

[11] 转引自张晓雄新浪微博。

[12] 李迎辉、蒋山:《中芭版<春之祭>首演圆满成功》,转引自中央芭蕾舞团博客。

[13] 莫斯科大剧院芭蕾舞团因其团长兼艺术总监谢尔盖· 菲林遭遇泼酸事件,不得不推迟英国著名编舞家韦恩· 麦格雷戈Wayne McGregor的新作《春之祭》的上演日期(原计划于2013年3月28日进行首演)。参与此次2月至4月的百年纪念的版本包括:俄罗斯本土著名现代舞家塔缇安娜.巴嘉诺娃(Tatiana Baganova)版、皮娜版、贝雅版等,尼金斯基版本作为压轴,分别由莫斯科大剧院芭蕾舞团、贝雅芭蕾舞团、乌帕塔尔舞蹈剧场、芬兰国家芭蕾舞团演出。