内隐自尊、外显自尊和EPQ各个维度相关性的研究

2013-10-10刘天亮赵行宇吉林医药学院人文社会科学院吉林吉林132013

阎 欢,刘天亮,赵行宇 (吉林医药学院人文社会科学院,吉林吉林 132013)

传统研究认为高自尊是心理健康的标志[1],但是又有研究表明,外显自尊与偏见的相关,与攻击的相关等[2-3]。这都反映出了高自尊并不一定等同于心理健康,并且高自尊内部也有质的差异,所以研究者将关注点置于高自尊异质性的研究。国外学者提出高自尊有安全型和脆弱型,而区分两型高自尊至少有4种方式。目前我国学者普遍接受高自尊异质性这一说法,但对于几种高自尊的区分方式的结果是否统一并没有引起足够重视。如田录梅等人指出,几种测量方法的实质是否一致还有待继续考证[4]。如其中一种测量方法是通过测量某高自尊者是否掩盖其消极的自我感觉,而将其定义为防御型的高自尊和真诚的高自尊,这种方法同时测量被试的自尊水平和社会赞许性,防御型高自尊是在两个测验中都得分较高的人群,真诚的高自尊者在自尊测试中得分较高,在社会赞许性测验中得分较低。而另一种方法引入了内隐自尊的概念。这种方法将自尊分为高外显低内隐、高外显高内隐、低外显低内隐、低外显高内隐,其中高外显低内隐组相对于高外显高内隐组有较强的防御性,并采取自我保护和自我扩张策略。如果这两种区分方式同质,那么高外显高内隐组的防御性应当显著低于高外显低内隐组;并且个体防御性越高,外显自尊和内隐自尊的分离程度应该越大,也就是说,防御性量表得分和内外自尊分离程度相关。本研究通过考察高外显高内隐组和高外显低内隐组的艾森克个性量表(eysenck persionality questionaire,EPQ)的L量表得分是否有显著差异,以及内外自尊分离指标与EPQ测验中的L量表的得分是否相关,以考察区分高自尊的这两种方法是否同质。

另外,具体关注内隐自尊,其实是相对于外显自尊而言的,无法通过内省认识到的、自动化的、通过长期积累而形成的。内隐自尊表现为对自己的积极态度倾向,由Greenwald等学者于1995年首次提出[5]。关于内隐自尊的研究国内外已有很多,一般认为内隐自尊确实存在,并且是独立于外显自尊的[6]。但在国外的一些研究中,有学者曾指出各种自尊的测量指标并不稳定,并且多种间接测量之间的一致性较低[7]。国内的学者也就一些方面进行质疑,其中包括,各种方法之间的一致性,测量过程的纯净性、稳定性,是否可以有效防止被试作伪,是否能够真正测得内隐人格等问题[8]。鉴于此,我们认为内隐自尊不是一种稳定的个体差异,不能作为有效的人格指标。本测验希望通过考察内隐自尊和艾森克人格各个维度的关系,以探讨内隐自尊以及内外自尊分离与人格结构或者心理健康是否有密切联系。

1 材料与方法

1.1 测试对象

本实验被试为吉林省某医学院校在校大学生自愿参与者138名,其中27名未完成实验或者内隐自尊测量错误率超过20%,则未进入统计分析,有效数据共计101名。其中男生27名,女生74名,符合医学院校男女比例。平均年龄21岁。

1.2 测量工具

1.2.1 内隐自尊的测量

本实验采用 IAT内隐联想测验材料,用 E-prime2.0程序编程进行测量。IAT首次由Greenwald等人提出[9],为国内学者广泛使用。IAT程序采用四组刺激材料,自我词:我、我的、俺、俺的、自己、自己的、自个儿、自个儿的、本人、本人的(共十个);非我词:他、他的、外人、别人的、人家、人家的、他人、他人的、他们、他们的(共十个);积极词汇:聪明、善良、忠实、优秀、可爱、真诚、和平、成功、快乐、幸运、自豪、健康(共十二个);消极词汇:愚蠢、丑陋、失败、自私、虚伪、无能、堕落、残忍、可耻、死亡、恐怖、阴险(共十二个)。

1.2.2 外显自尊测量

本实验采取Rosenberg自尊量表(SES),由实验员用E-prime2.0自行编写,Fleming&Courtney的研究表明,本量表的 α 系数为0.88[10],之后广泛被我国学者引用。

1.2.3 艾森克问卷(EPQ)

本次测验采用艾森克人格问卷88题版,由英国伦敦大学著名人格心理学家和临床心理学家艾森克教授编制的艾森克问卷改编而来,具有较好的稳定性和分辨性。它包括E、N、P、L四个分测验,分别代表内外向、神经质、精神质和被试的“掩饰”倾向。题目被录入E-prime2.0程序以电脑呈现。

1.3 测试过程

被试约15人1组,共10组,进行团体测验。指导语由程序统一呈现,按IAT、EPQ、Rosenberg自尊量表顺序依次呈现,现场安排固定施测员两名,为保证测验环境没有干扰,只在测验进行前进行指导。

1.4 数据处理

采用SPSS 16.0对数据进行统计分析与处理。

首先根据国内研究者普遍的处理方式,对IAT第4部分与第7部分结果中反应时大于3 000 ms的以3 000 ms计,小于300 ms的以300 ms计,对错误率超过20%的被试予以剔除。将反应时进行对数转换,然后采用配对T检验比较第4部分和第7部分反应时,以检验内隐自尊效应。其次用第7部分对数的平均值减去第4部分对数的平均值,其差值为内隐自尊的指标,将其与外显自尊的得分进行相关分析,以验证内隐自尊是否独立于外显自尊。

之后将外显自尊得分进行标准化,以Z≥1的为高自尊组,Z≤-1的为低自尊组,再求出内隐自尊的平均反应时,平均反应时以上的为高内隐自尊,平均反应时以下的为低内隐自尊,以此将被试分为4组,高外显高内隐、高外显低内隐、低外显高内隐、低外显低内隐。做方差分析检验以比较各个组在EPQ各个维度上有无显著差异。

最后,将所有被试Rosenberg所测分数标准化,并对内隐自尊测验按第7部分与第4部分反应时导数的平均值之差进行标准化,用内外标准化值之差的绝对值作为内外自尊分离性指标。将此值和内外自尊指标及EPQ各个量表的指标做皮尔逊相关分析。

2 结果

2.1 内隐自尊极其独立性的验证

实验结果显示,在IAT测验中,第4部分反应时对数值(6.79±0.18)显著短于第7部分反应时对数值(7.07±0.27)。将两部分的反应时做配对T检验,结果显示该差异显著(P<0.01),即当要求被试遇到自我词与积极词汇做相同反应,非我词与消极词汇做相同反应时,反应较快;自我词与消极词汇做相同反应,非我词与积极词汇做相同反应时,反应较慢。另外,对内隐自尊和外显自尊做相关分析,结果显示没有显著的相关关系(r=0.00,P=0.96)。

2.2 不同结构的自尊在L量表上得分的比较

在将被试分为4组后,高外显高内隐、高外显低内隐、低外显高内隐、低外显低内隐每组人数分别为10人、10人、8人、8人。各组在L量表上的得分别为:高外显低内隐组53.5±2.6,高外显高内隐组47.0±2.5,低外显低内隐组38.7±3.1,低外显高内隐组41.2±3.5。统计显示,高外显低内隐组在L量表上的得分显著高于低外显低内隐组和低外显高内隐组的得分(P<0.05),而其余各组之间没有区别。

2.3 内隐自尊、外显自尊与EPQ各个量表的相关关系

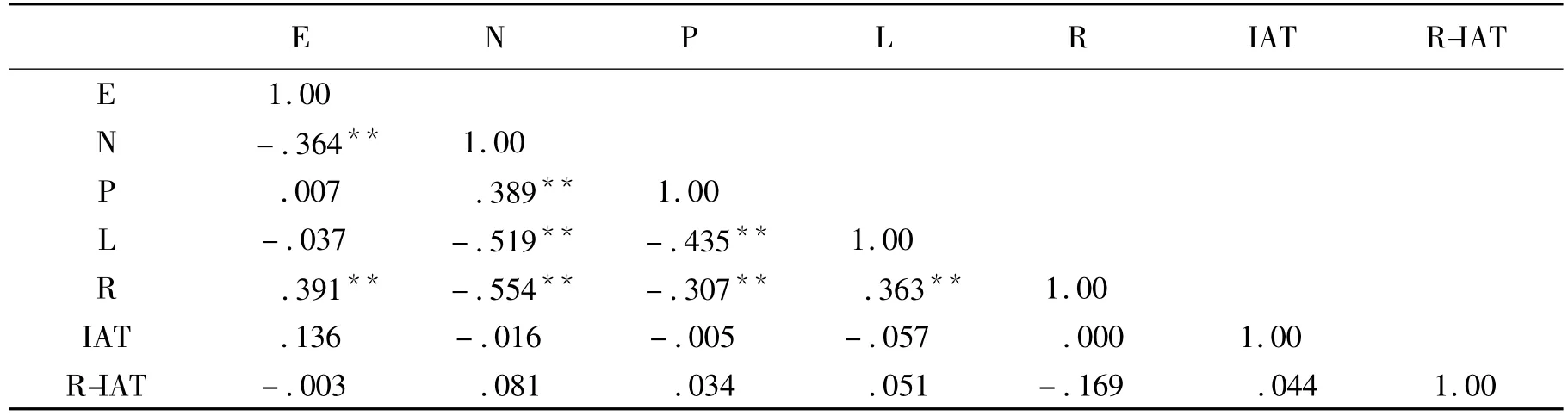

将内外分离指标与内隐自尊、外显自尊及EPQ各个量表的指标做相关分析,结果如表1。如表1所示,Rosenberg自尊量表得分,和 E,N,P,L量表得分呈显著相关,其中,和E,L量表得分成正相关,和N,P量表得分呈负相关。而内隐自尊,和E,N,P,L得分均无相关。内外分离指标未显示出与任何量表得分相关。

表1 内外自尊分离指标,内隐自尊,外显自尊及EPQ各个维度分数的相关关系分析

3 讨论

本研究结果表明,医学院校学生有内隐自尊效应,并且内隐自尊和外显自尊相关关系不显著,说明内隐自尊和外显自尊是两种不同的评价体系,这与前人研究相同[11]。

在将自尊分为高外显高内隐、高外显低内隐、低外显高内隐、低外显低内隐4组后,高外显低内隐组的L量表得分显著高于低外显低内隐组和低外显高内隐组,印证了国内外的相关研究,早在Bosson等的研究中就曾指出,外显自尊高内隐自尊低的个体有可能有自我评价增强行为的倾向[12]。国内学者杨福义的研究表明内隐自尊和外显自尊分离指标与隐性自恋存在极其显著的正相关,进而有得出内隐显自尊的差距与自我防卫水平有关,即差距越大,自我防卫的程度越大[13]。

但同时可以看到,高外显自尊个体中,高内隐和低内隐组虽然有差异,但总体而言内外分离而导致的L量表得分情况的不同并未达到显著的水平,低外显自尊个体中,高内隐自尊和低内隐自尊也没有造成显著差异。一些研究中,报告了高外显高内隐自尊个体与高外显低内隐自尊个体的差异不明显的现象,如在《内隐自尊调节作用下高自尊的防御性和攻击性研究》中,研究者通过个体在归因中所表现出的自我服务偏向和情境中表现出的自我设障行为,来研究不同组之间的防御性是否不同。其中两组自我服务偏向有明显的差异,但是在自我设障行为的人数上差异并不明显[14]。在黄雅丽与李宽的研究中,按照内外高低将自尊分为4种类型,其所对应的4类人群在不成熟防御机制上存在显著差异,但这种结果都和外显自尊直接相关,和内隐自尊没有太大关系[15]。

另外,在本研究中进行的EPQ量表和内隐自尊、外显自尊、内外分离指标的相关检验中,L量表和外显自尊是呈显著相关的,但是和内隐自尊、内外分离指标之间的相关并不显著。由此可以看出,内隐自尊本身抑或是内隐自尊与外显自尊的分离并不是导致个体防御的原因。同时可以看出,区分高自尊异质性的几种方式中,以受社会赞许性影响大小而区分高自尊的方式和以内隐自尊的高低来区分高自尊的方式并不同质。这恰好印证了国外的学者Kernisy于2003年所指出的:“人们希望有一种解释能把脆弱和安全自尊的各种形式彼此相连,但不幸的是,就目前来说,还做不到”。究其原因,可以认为引入防御性指标以区分不同高自尊者的方式,是从外显的行为来直接区分的,但引入内隐自尊的区分方式是从内在的角度对高自尊进行区分的。内在的心理活动可能导致不同的外显行为,外显行为也可能由不同的内在活动所导致,所以,本研究认为,将这两种方式进行等同有失偏颇,高自尊异质性的几种区分方式并不同质。

通过考察EPQ其余量表和内隐自尊、外显自尊、内外分离指标之间的相关关系,可以看出,外显自尊是和人格各个维度密切相关的,但是内隐自尊、内外分离指标和人格各个维度都没有显著相关。这个结果一方面证实了内隐自尊和外显自尊是相互分离的,另外一方面,却说明内隐自尊本身并不稳定。在周帆、王登峰的实验中,内隐自尊和中国人人格特质中的各个维度都不相关[16]。所以本研究认为,内隐自尊不同于任何外显的人格指标,其外在体现还有待说明,所以不能作为有效的人格指标。

[1]Robins R W,Hendin H M,Trzesniewski K H.Measuring global self-esteem:Construct validation of a single-item measure and the Rosenberg Self-Esteem Scale[J].Pers Soc Psychol Bull February,2001,27(2):151-161.

[2]Verkuyten M.Personal self-esteem and prejudice among ethnic majority and minority youth[J].J Res Pers,1996,30(1):248-263.

[3]Verkuyten M,Masson K.“New racism”,self-esteem,and ethnic relations among minority and majority youth in the Netherlands[J].Soc Behav Pers,1995,23(2):137-154.

[4]田录梅,张向葵.高自尊的异质性研究述评[J].心理科学进展,2006,14(5):704-709.

[5]Greenwald A G,Banaji M R.Implicit social cognition:Attitudes,self-esteem,and stereotypes[J].Psychol Rev,1995,102(1):4-27.

[6]Greenwald A G,Banaji M R,Rudman L A,et al.A unified theory of implicit attitudes,stereotypes,self-esteem,and self-concept[J].Psychol Rev,2002,109(1):3-25.

[7]Bosson J K,Swann W B Jr,Pennebaker J W.Stalking the perfect measure of implicit self-esteem:the blind men and the elephant revisited?[J].J Pers Soc Psychol,2000,79(4):631-643.

[8]李 明,杜建政.基于反应时的人格内隐测量及其方法学的思考[J].心理科学进展,2008,16(1):184-191.

[9]Greenwald A G,Farnham S D.Using the Implicit Association Test to measure self-esteem and self-concept[J].J Pers Soc Psychol,2000,79(6):1022-1038.

[10]Fleming J S,Courtney B E.The dimensionality of self-esteem:II.Hierarchical facet model for revised measurement scales[J].J Pers Soc Psychol,1984,46:404-421.

[11]金 戈.国内关于内隐自尊的研究述评[J].宁夏大学学报:人文社会科学版,2010,32(2):186-189.

[12]Bosson J K,Brown R P,Zeigler-Hill V,et al.Self-enhancement tendencies among people with high explicit self-esteem:The moderating role of implicit self-esteem[J].Self Identity,2003,2(3):169-187.

[13]杨福义.内隐自尊的理论与实验研究[D].上海:华东师范大学,2006.

[14]张荣娟.内隐自尊调节作用下高自尊的防御性和攻击性研究[D].南昌:江西师范大学,2005.

[15]黄雅丽,李 宽.内隐自尊、外显自尊、心理防御机制与心理健康之间的关系[J].内蒙古师范大学学报:教育科学版,2011,24(9):59-62.

[16]周 帆,王登峰.人格特质与外显自尊和内隐自尊的关系[J].心理学报,2005,37(1):100-105.