国家基本农田保护示范区实践探索与制度创新

2013-09-25刘新卫郧文聚范金梅

刘新卫,郧文聚,陈 萌,范金梅,程 锋

(1.国土资源部土地整治中心,北京 100035;2.国土资源部农用地质量与监控重点实验室,北京100035;3.中国人民大学公共管理学院,北京 100872)

1 引言

2005年9月国土资源部颁发《关于开展设立基本农田保护示范区工作的通知》,首次提出在全国范围内开展基本农田保护示范区建设工作[1-3]。2006年11月国土资源部印发《关于正式确定国家基本农田保护示范区的通知》,确定116个县(市、区)为国家基本农田保护示范区,涵括全国32个省级单位、覆盖全国41个标准耕作制度区[4],其中,河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、四川等粮食主产省(区)各设4—5个,北京、上海、天津、海南、西藏、青海等省(区、市)各设1个,其他省份和新疆兵团各设2—3个,拉开了基本农田保护示范建设序幕[5-8]。2012年3月国务院批复的《全国土地整治规划(2011—2015年)》提出,“十二五”时期要“建设旱涝保收高标准基本农田2666.7万hm2(4亿亩)”,并把“继续实施116个基本农田保护示范区建设”作为一项重要手段[9-10]。为及时了解进展、总结经验,改造提高116个国家基本农田保护示范区,并为高标准基本农田建设特别是500个高标准基本农田示范县建设提供借鉴,本文基于函调了解全国32个省级单位(31个省、区、市和新疆生产建设兵团)基本农田保护示范区建设情况,并在此基础上分析研究。

2 总体概况

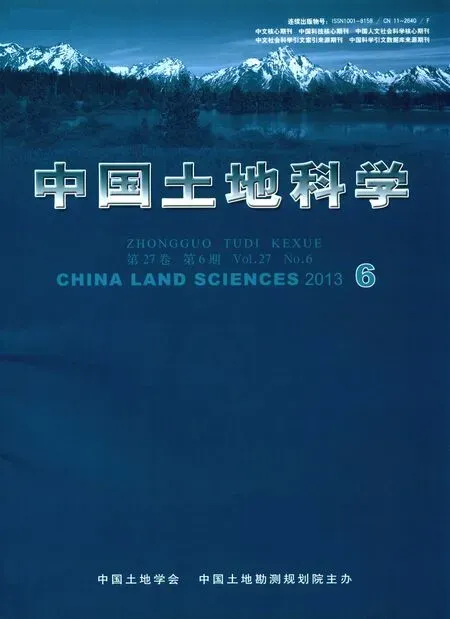

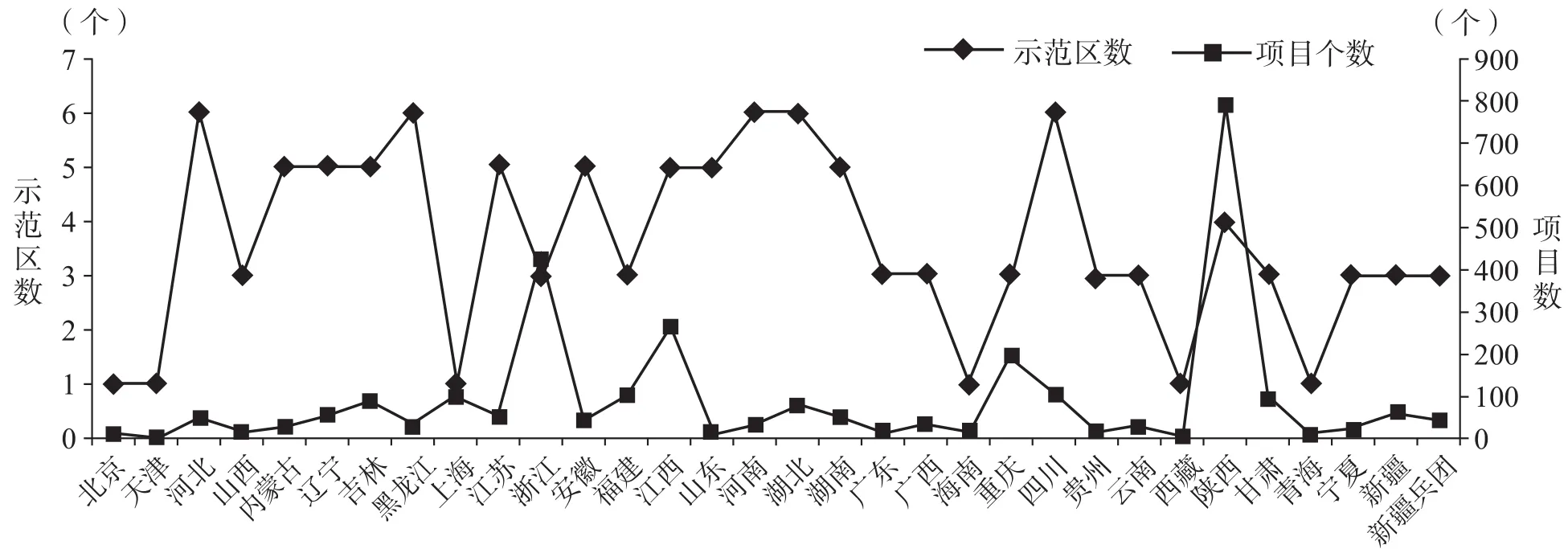

2006年以来,30个省级单位的112个示范区(有2个省级单位的4个示范区相关数据暂缺)共设立土地整治项目2769个(图1),建设规模1463156.76 hm2,投资金额300.41亿元(图2)。截至2012年第二季度,这些示范区完成验收项目规模593793.84 hm2,占全部建设规模的40.58%;完工待验项目规模167157.70 hm2,占全部建设规模的11.42%。北京、辽宁和四川3省(市)全部或超额完成建设任务,山西、黑龙江、上海等16省(市)已验和待验项目规模占建设任务总量比例过半或接近完成。一些省份以此为契机,开展了省级基本农田保护示范区建设工作,如浙江省、安徽省、福建省和海南省分别确定了8 个、19个、2个和5个省级示范区等。各示范区建设多以基本农田整理项目形式推进,不仅达到高质量基本农田标准,而且促进形成了一批田块平整、灌排通畅、交通便捷、绿树成荫的规模化、生态化基本农田产业区。通过近几年的建设,大多数示范区达到省域范围内同等条件下的最高水平,成为全省(区、市)基本农田保护和建设样板,推动了全省(区、市)耕地保护工作,积累的宝贵经验也有助于探索健全完善基本农田保护和建设的长效机制。

3 基本做法

3.1 以土地整治项目为载体,推进基本农田标准化建设

各示范区结合实际合理安排基本农田整理项目,确定了规模结构、空间分布、实施步骤、资金渠道和新增耕地管理措施等,并在项目实施中按照土地集中连片、田块平整规则、水利设施配套、田间道路通达和防护林网配套的基本农田标准化建设要求,推进土地平整、灌溉排水、田间道路、农田防护与生态环境保护工程。辽宁省在示范区建设中坚持突出特色、统筹规划、分步实施,通过采取统一组织、逐年操作、制定标准、分级验收等方法全面推进;山东省坚持整地、治水、通路、绿化、开发“五位一体”,把基本农田整理成健康农田、景观农田和生态农田;广东省对实施进度缓慢的在建项目,采取跟踪落实、分类指导等措施,确保了示范区基本农田标准化建设进度;新疆维吾尔自治区在推进项目实施过程中,重点把好质量检验关,确保提升基本农田标准化水平。

图1 各省(区、市)国家基本农田保护示范区数和项目数Fig.1 The quantity of national demonstration areas for primary farmland protection and land consolidation projects in each province

图2 各省(区、市)国家基本农田保护示范区建设规模和投资金额Fig.2 The construction scale and investment cost of national demonstration areas for primary farmland protection in each province

3.2 以基础工作建设为抓手,推进基本农田规范化管理

各示范区重视基础工作,努力做到档案完整齐全、数据及时更新、标志统一规范,以全面反映基本农田现状,加快落实动态监测措施和切实明确保护的范围、面积、要求及责任单位等。湖北省各示范区建立了统一的基本农田保护图、表、册、卡,合理设置统一规范的基本农田保护标志;湖南省2009年完成所有示范区基本农田调查上图及数据库建设工作,重新划定了基本农田的区、片、块,建立了基本农田数据库;广西壮族自治区示范区所在地专项列支投入新设立基本农田保护标志牌块及保护界桩、基本农田档案资料管理、制作耕地及基本农田保护宣传品标志等;四川省示范区利用二调成果开展永久基本农田划定,做到了基本农田图、表、卡、册一致。

3.3 以责任制度建设为核心,推进基本农田社会化保护

各示范区从完善体系、明确责任和健全机制等方面入手,严格执行基本农田保护制度,同时探索建立调动各方积极性的激励机制。内蒙古自治区对示范区整理后的基本农田层层签订保护责任状,及时把基本农田土地整理项目建设成果纳入国有资产进行管理;上海市通过建立耕地保护目标责任制将示范区耕地和基本农田保护责任落实到人,并将基本农田纳入生态补偿范围;青海省积极探索建立人大、纪检监察部门、人民群众三级基本农田保护监督体系,实行基本农田保护与农业补贴挂钩政策;新疆生产建设兵团层层签订耕地和基本农田保护责任书,将基本农田保护责任落到连队和地块,有的团队还将保护责任列入土地承包经营使用证。

3.4 以信息系统建设为重点,推进基本农田信息化监管

各示范区都按照要求拟定了信息化建设方案,重中之重是以基本农田基础资料和土地变更调查为基础,逐步建立基本农田基础数据库和信息管理系统,以准确反映基本农田现状和利用变化情况,并为基本农田审核、补划、执法监察、统计分析等提供依据。湖北省2006年开发了基本农田保护信息管理系统,并经试点检验后率先在示范区推广应用;广西自治区将“二调”基本农田上图成果汇总至全区“一张图”工程,完成了基本农田基本要素统计汇总上图工作;四川省2009 年申请专项资金用于示范区精细化监管与台帐建设,2010 年底初步建成基本农田精细化监管平台,对基本农田实施全面监管;宁夏回族自治区研发了土地开发整治动态监测与管理信息系统,并利用航拍等手段加强动态监测。

4 突出成效

4.1 拓宽了增收和创收渠道,促进农民收入持续较快增长

示范区建设不仅因为增加耕地面积、提高综合产能而拓宽了项目区农民增收渠道,而且可以增加就业机会以及带动关联产业发展,开拓创收门路,夯实了示范区农民收入增长基础。河北省以示范区建设为契机,大力发展特色、高效农业,培育出一大批高效农业产业基地;贵州省结合实施土地整治项目,推进农业结构调整和集体土地流转,培育地方优势特色产业,带动了周边产业发展;云南省通过实施农田排灌工程,减少了清淤整修劳力投入,大部分农田实现自流灌溉,节约了农业生产成本;西藏自治区安排农牧民施工队参与项目建设,累计用工1.25万人,直接为农牧民群众创收90余万元。

4.2 改善了生产和生活条件,促进农村社会保持和谐稳定

各示范区在建设过程中,通过田、水、路、林、村综合整治促进了农村生产、生活条件改善,成为新农村建设的重要手段。北京市将土地整治项目与新农村建设有机结合,打造了“生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的和谐氛围;黑龙江省通过示范区建设,所在地呈现出“田成方、林成网、路相通、渠相连、村貌新”的社会主义新农村面貌;河南省统筹规划安排农村道路与田间生产路、灌溉设施与人蓄饮水工程、项目区电力配套与民用电力建设等,极大改善了农村生产生活条件;宁夏回族自治区示范区实施土地整治项目后,一些大型国企先后进入开展土地流转,推动了少数民族地区群众脱贫致富。

4.3 优化了农田和村庄环境,促进农村地区生态文明建设

基本农田特有的生态景观功能在示范区建设中得到充分体现,不仅优化了农田和村庄的景观格局和生态功能,而且促进了农村地区生态文明建设。天津市通过示范区建设,实现项目区内河流、公路和田间道路的林网全覆盖,并辅以千顷稻田和原生植被,形成“有路皆绿、有水皆绿、林水相依”景观;福建省通过对示范区的实施综合整治,改善了农业生产环境,促进了农村地区生态文明建设和重点项目占用区生态环境恢复治理;甘肃省泾川县结合农用地分等定级建立配方施肥方案,指导农户秸秆还田、增施有机肥;宁夏回族自治区示范区通过实施土地整治,初步形成乔灌草结合的农田防护林体系,项目区80%农田得到保护。

4.4 发挥了示范和引领作用,促进基本农田保护思路创新

各地示范区建设落实了“重在建设,典型示范,切实加强耕地保护特别是基本农田保护,发挥示范作用”的宗旨,受到地方政府高度重视,也得到广大群众的支持,全社会保护基本农田的自觉性逐步提高、工作思路不断创新。通过示范区建设,黑龙江省探索出一条坚守耕地红线确保粮食安全的有效途径;浙江省促进了实现从原来单纯保护数量、用途和被动性、防守性保护理念向以建设促保护理念转变,从单一化投资渠道向多元化转变,从传统管理技术手段向现代管理技术手段转变;江西省促进了相关试点工作成果应用,上高县永久基本农田划定经验在全省范围内得到应用推广。

5 主要经验

5.1 加强组织领导和部门配合

推进示范区建设事关落实省级人民政府耕地保护目标责任制、探索新时期基本农田保护有效机制和促进社会主义新农村建设,涉及面广、政策性强、影响力大。示范区所在省份的省级国土部门都按要求对本省(区、市)示范区建设负总责,所涉及的县(区、市)也成立了以政府领导挂帅、由相关部门和所在乡镇主要领导组成的专门领导机构或部门联席会议制度,具体负责组织协调工作。高规格、跨部门领导机构的建立有助于强化示范区建设的统一领导和建立良好的配合工作机制,特别是层层落实责任,强化了各级领导的责任意识,有助于形成内外有序、条块结合、各负其责的工作格局,为推进示范区建设提供了强力组织保障。

5.2 注重规划引领和统筹推进

示范区建设是一项复杂的系统工程,各地经济社会发展基础和土地资源禀赋不同,决定了推进示范区建设要坚持因地制宜、科学规划和统筹推进。从各地实践来看,建设成效突出的示范区,大多重视编制实施建设总体规划、分期项目规划和工程规划设计,形成完善、配套的规划体系,精心谋划不同时期工作重点、目标任务,做到总体规划、年度计划、建设方案和措施保障无缝衔接。在相关规划引领下,各示范区统筹推进工作,特别是把基本农田整理与农业综合开发、农田水利建设、现代农业发展以及新农村建设有机结合,既促进了“三农”问题解决,也确保了各项建设有条不紊。

5.3 引导资金整合和多元投入

示范区“四化”建设,特别是推进基本农田整理项目需要大量资金支持。各示范区所在省份土地整治项目资金重点向示范区倾斜,并在新增建设用地土地有偿使用费或土地收益中列支示范区建设和管理经费,而示范区所在县(区、市)政府则按照统一规划、分步实施、部门管理、项目运作的原则,有效聚合农田水利建设、农业综合开发、农田林网建设等资金,集中用于示范区基本农田整理项目,发挥了资金的集聚效应和放大效应。此外,一些示范区还积极探索以地入股、政府贴息贷款、提供信用支持、群众投工投劳以及新增耕地使用权流转等途径,广泛吸纳社会资金和民间资本,形成了基本农田建设资金多元化投融资机制。

5.4 强化实施监管和督促指导

为了持续健康推进辖区内示范区建设,大多数省级国土部门与示范区所在县(市、区)建立了直接联系制度,定期对示范区建设情况进行监督检查和技术指导。对检查中发现的问题及时提出改进意见,对达不到标准的暂停有关项目安排,对确实难以完成任务的取消示范区资格。一些省份还定期组织示范区建设交流活动,及时总结推广成功经验,有的省份还将示范区建设工作进展情况纳入对县(市、区)政府年度耕地保护责任目标考核。示范区所在县(区、市)国土部门在建设中,大都按照有关制度,通过采取工作汇报、工程巡查等形式定期对建设情况进行督促指导。

5.5 推进政策创新和机制完善

示范区建设也是积极探索基本农田保护政策创新和机制完善的过程,各地在推进示范区建设中,大都结合实际,努力改进基本农田保护和建设管理模式,出台了一系列有助于基本农田保护和建设的政策、制度与措施,充分运用法律、计划、标准、技术等手段,形成有利于建设方案顺利实施的工作环境。不少地方通过建设,适应了新形势下对耕地尤其是基本农田实行特殊保护的需要,创造了以利益调节为核心的基本农田保护激励机制,调动了多部门参与基本农田保护和建设的积极性,促进形成了多部门集中投入和齐抓共管的局面。尤其是一些地方充分发挥示范区建设经验,为进一步推进基本农田保护和建设提供了政策支持。

5.6 重视宣传教育和公众参与

作为加强基本农田保护和建设的创新举措,加强宣传是示范区建设争取社会关注和支持的主要途径,而鼓励公众参与则是示范区建设顺利推进的有效手段。各示范区利用各种媒体平台,广泛宣传示范区建设意义,宣传对象既有县(区、市)领导和县直部门、相关乡镇领导,也有广大农民群众,形成了广大群众参与建设、监督和保护基本农田的社会氛围。在坚持尊重民意、维护权益的前提下,重视和发挥群众积极性,动员并组织群众参与项目建设全过程,充分尊重了项目区农民群众的知情权、参与权和监督权,既增加了示范区建设的公开透明度,也有助于提高社会满意度。

5.7 推动手段创新和技术提升

示范区建设成为技术手段创新的重要实验场,促进了基本农田保护管理技术手段从传统向现代转变。一些省级国土部门结合示范区基本农田整理,研究制定了基本农田技术指标,并通过建立基本农田保护数据库和基本农田管理信息系统、网络发布系统等,确保了基本农田动态变化信息及时采集和更新,快速、准确查询,汇总统计和成果输出等,改变了传统的以手工操作为主的管理方式,有助于实现信息化和动态化管理,为构建“天上看、地上查、网上管”的新型高效基本农田监管体系提供了经验。

6 结论

(1)各地在推进示范区建设中,大多按照要求部署实施并取得预期成效,为大规模推进高标准基本农田建设积累了经验。当前和今后一段时期,国家基本农田保护示范区要继续发挥在高标准基本农田建设中的主力军作用,和500个高标准基本农田示范县一起成为“十二五”时期推进高标准基本农田建设的重要手段。

(2)随着经济社会发展及其对基本农田保护要求的变化,特别是高标准基本农田建设任务的提出,国家基本农田保护示范区在建设中也暴露出一些亟待解决的问题,如个别示范区建设进度较慢、一些示范区后期管护不够、有的示范区资金投入欠缺、专业机构队伍建设较滞后等,需要通过采取加强督导检查、强化后期管护、加大资金投入和提升队伍素质等方式进一步改造提高。

(References):

[1] 陈美球,刘成,彭丽娜.试论我国基本农田保护机制的构建[J].中国国土资源经济,2009,(9):21-23.

[2] 黄锦东,卢艳霞,周小平.中国基本农田保护20年实施评价及创新路径[J].亚热带水土保持,2012,(6):27-31.

[3] 刘志刚.全面启动示范区建设 探索基本农田保护新机制[J].农村经济与科技,2007,(11):106.

[4] TD/T 1004-2003.农用地分等规程[S].2003.

[5] 王利敏.基于农田保护的农户经济补偿研究[D].南京:南京农业大学,2011.

[6] 靳取货,吴克宁,王金满,等.寒地黑土区基本农田建设模式探讨——以海伦市基本农田示范区为例[J].资源与产业,2010,(8):85-90.

[7] 钟太洋,黄贤金,陈逸.基本农田保护政策的耕地保护效果评价[J].中国人口·资源与环境,2012,(1): 90-95.

[8] 钱永辉.严标准 高要求 重实效——临海国家级基本农田保护示范区建设的成效和做法[J].浙江国土资源,2009,(12):33-35.

[9] 国土资源部.全国土地整治规划(2011 — 2015年)[Z].2012.

[10] 王世元,张少春.建设高标准基本农田 保障国家粮食安全——贯彻实施全国土地整治规划,加快建设高标准基本农田现场会议专辑[M].北京:中国大地出版社,2012.