农村大学生非农化过程中承包经营权现状及流转意愿——基于对319名农村大学生的调查

2013-09-23刘灵辉

刘灵辉

(电子科技大学政治与公共管理学院,四川 成都 610054)

1 农村大学生非农化过程中土地承包经营权现状

自1999年高校扩招以来,大中专院校普通本专科招生人数逐年提高,从1998年的108.40万人攀升至2010年的661.76万人,据统计,目前中国高校中来自农村的大学生占到七成左右[1]。农村大学生是中国城乡二元经济结构下的一个特殊群体,兼有城市和农村双重印迹,入学前,农村大学生属于集体经济组织成员,享有分得承包地的资格和权利;入学后,部分农村大学生自愿或因政策原因将户口迁往学校所在地,毕业后,绝大部分农村大学生都在城市工作、生活、繁育后代,逐步完全实现城市化。农村大学生户籍非农化直接导致其家庭承包逻辑关系链(农村户籍—成员权—土地承包权—土地经营权)的断裂,然而,现行法律政策并没有对该问题做出明确的规定,造成不同地区,甚至同一地区的不同集体经济组织对农村大学生是否享有入学前已承包土地的权利存在不同反应。

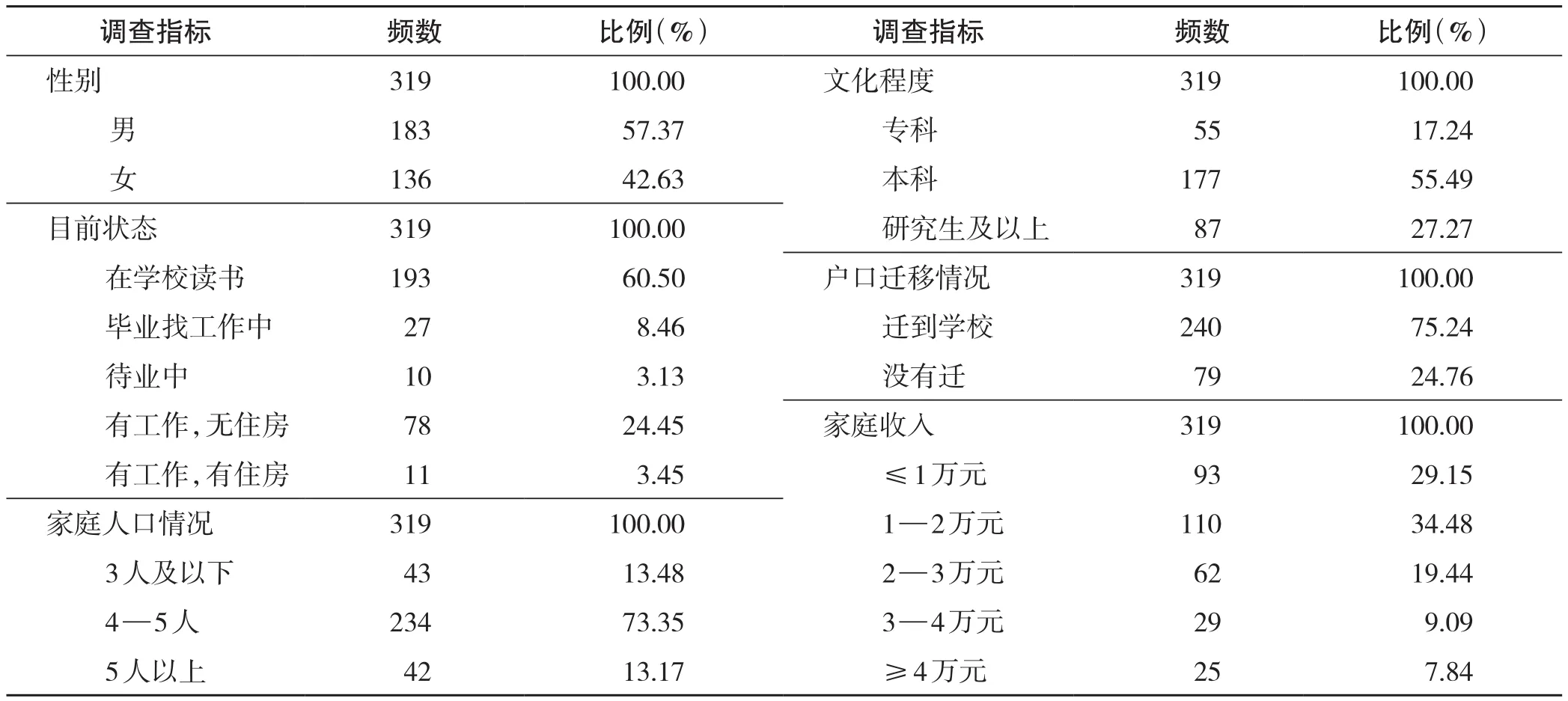

为了深入了解农村大学生非农化过程中的承包地状况,笔者采用问卷调查的形式,2009年4—8月对70余所大专院校的386名农村大学生进行了调查,回收有效调查问卷319份,有效率82.64%。这次问卷调查具有一定的代表性,主要体现在:(1)区域分布广泛,受访农村大学生的生源地范围涵盖26个省(自治区、直辖市)①26个省(自治区、直辖市)分别为:北京市、河北省、山西省、内蒙古自治区、吉林省、黑龙江省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、重庆市、四川省、贵州省、云南省、宁夏回族自治区、陕西省、甘肃省、青海省、新疆维吾尔自治区。;(2)受教育程度覆盖面广,受访农村大学生学历涵盖大专、本科、硕士研究生、博士研究生4个学历层次;(3)所处的学习阶段及工作情况类型全面,按照学业及工作情况,分为仍在校读书、毕业找工作中、待业中、已工作;按照工作后有无购买住房,又分为工作有住房和工作无住房两种类型(表1)。

表1 受访农村大学生的基本情况Tab.1 Basic situation of the interviewed university students from rural area

根据调查结果,农村大学生入学后的承包地情况分为4种:(1)入学前没有承包到土地,共86人,占26.96%;(2)入学后承包的土地被集体经济组织收回,共19人,占5.96%;(3)入学后承包的土地被政府征收,共13人,占4.08%;(4)入学后仍享有已承包土地的相关权利,共201人,占63.01%。可以看出,大多数集体经济组织选择保留入学农村大学生的承包地,对于86名农村大学生反映没有分得承包地的情况,可归结为以下3个原因:(1)各地区执行中央政策的时间和方式有差异,表现为:①笔者调查时,受访农村大学生所在集体经济组织还没有进行第二轮土地发包;②考虑各方面社会经济原因,受访农村大学生所在集体经济组织直接在上轮承包地基础上进行了期限延长。(2)已承包土地被集体收回或征收,但农村大学生本人并不掌握该具体情况。(3)由于农村大学生长期在外求学和工作,既不直接参与农业生产劳动,也不掌握家庭承包地的基本情况,对自己是否拥有承包地不甚了解。

2 农村大学生非农化过程中土地承包经营权流转的政策基础

2.1 农村大学生享有土地承包经营权

农村大学生入学将户口迁往城市仅是基于一种学籍管理规定的行为,并不表明其愿意完全脱离农村集体经济组织,农村大学生仍与农村社会保持着密切联系,并游走于农村和城市之间,交替扮演着大学生、市民、农民三重社会角色。农村大学生农转非虽然丧失了原集体经济组织所在地的常住户口,但并不当然丧失原集体经济组织成员资格[2],同时,成员资格的认定不宜将户籍作为惟一依据,还应结合成员与集体组织的经济生活联系以及是否与集体组织有特殊的约定等多种因素考虑[3]。况且,农村大学生户口迁移发生在获得土地承包经营权之后,物权的最大特性就是直接支配性,这种支配性不因户口的转移、职业的变更而丧失。因此,农村大学生仍然享有对原有承包地的占有、使用、收益和处置的权利[4],农村大学生是否丧失土地承包经营权应以土地是否在承包期限内为标准[5],而非依据“村规民约”来判定。

2.2 农村大学生进行土地流转符合国家法律政策

土地承包经营权流转是农民行使对承包地收益、处分权能的具体体现[6],《中华人民共和国农村土地承包法》和《中华人民共和国物权法》都明确规定,通过家庭承包方式取得的土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让或者其他方式流转。土地流转是提高农业经营效益,实现农民增收的重要途径,也是发展现代农业、实现农业现代化的必然要求[7]。然而,目前农地生产细碎分割是各地区发展规模农业、提高农地产出效率和农产品竞争力的最大障碍[8]。同时,相对于通过行政方式解决农村大学生土地问题,土地的自由流转具有交易收益效应[9]和边际产出拉平效应[10],并能避免政府部门介入大学生土地问题带来的行政违法嫌疑,因此,农村大学生依法进行土地流转,不仅有利于提高农村人均耕地面积,而且有利于促进农地规模化经营,实现土地资源在不同群体间的合理优化配置。

3 农村大学生非农化过程中土地承包经营权流转意愿影响因素实证分析

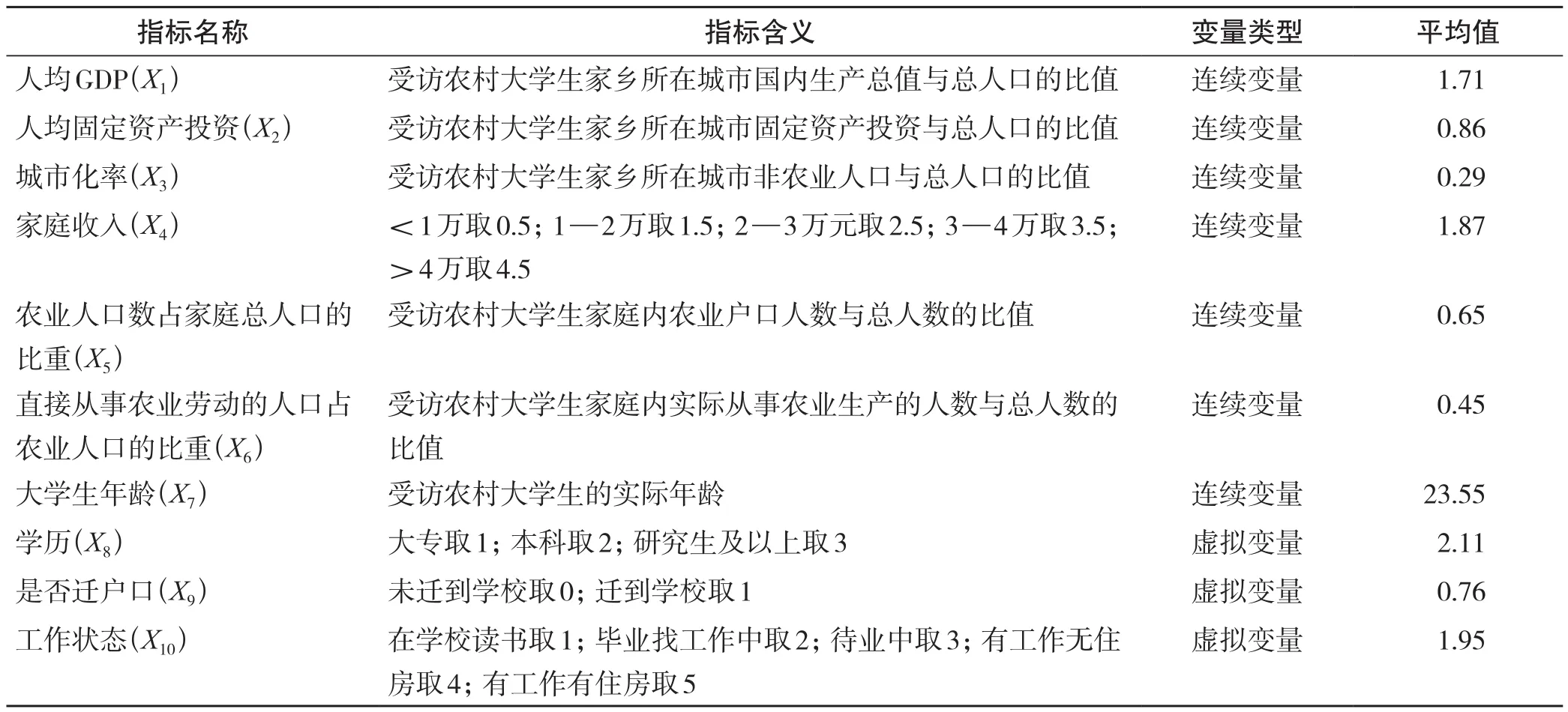

3.1 变量选择与说明

据测算,1999—2007年农村大学生土地流转的潜力为371.35万hm2,占全国总耕地面积的3.05%[11],调查中的201名仍保留承包地的农村大学生中,愿意参与土地流转的共有152人,占75.62%,同时,随着农村大学生在城市逐步扎根,家庭剩余劳动力年龄逐渐增大,农村大学生农转非带来的土地流转规模可能扩大到家庭全部承包地,这将形成更大的土地供应规模。因此,深入研究农村大学生土地流转意愿显得尤为迫切。为全面反映农村大学生土地流转意愿的影响因素,本文借鉴相关学者对土地流转意愿的研究成果,选择了10个指标。

(1)引起农地流转的原因是多方面的,其中经济和科技因素是主要的,也是根本性的[12]。经济发展水平不同地区的农户,对农地的态度、农地流转的认知度、接受度、参与流转的积极性都有所不同[13]。

(2)家庭收入水平,尤其是非农业收入情况对土地流转产生着深刻的影响。杜文星等对上海市、南京市和泰州市的调查分析发现,非农收入比每增加1.00%,农地流转率增加1.40%[14]。

(3)家庭规模越大,农户转入土地的意愿越强烈[15];家庭农业劳动力数量直接影响农户对土地的利用程度[16],家庭非农化程度越低,对土地的依赖程度越高。

(4)年龄对于农民流转土地的意愿影响很深[7],年龄越大,越愿意转出土地[17]。

(5)农村大学生是社会精英群体之一,受过系统的高等教育,叶剑平研究表明,受教育程度越高,土地市场参与率越高;受教育程度越高,越倾向于转出土地[18]。

(6)农村大学生与普通农民工的显著区别是更有可能引起户口的变动,农村土地的分配依据是成员权,而户籍是大部分集体判断成员权的习惯性依据[19],因此,需要分析户口迁移状况对农村大学生土地流转意愿的影响。

(7)农村大学生是城市化进程的主力军之一,是农村家庭走出来的“第一代市民”,因此,农村大学生在城市生活的稳定程度对其土地流转应会产生较大影响,因此,本文引入工作及住房状况指标进行分析。

表2 农村大学生土地流转意愿影响因素指标体系Tab.2 Key impact factors on the land transfer willingness of university students from rural area

3.2 土地流转意愿影响因素的实证分析

3.2.1 方法选择 主成分分析法是通过构造原评价指标的综合指标代替原指标进行评估的统计分析方法,多指标主成分分析可以在不损失或者很少损失原有信息的前提下,将原来个数较多且彼此相关的指标用线性组合的方法转换为新的个数较少且彼此独立或不相关的综合指标,起到一种“降维”的作用,并且通常少数几个主成分就能在很大程度上反映原有指标提供的信息。因此,选择主成分分析法对农村大学生非农化过程土地流转影响因素进行实证研究,能够通过几个综合性指标有效地分析出各因素对农村大学生土地流转的重要程度。

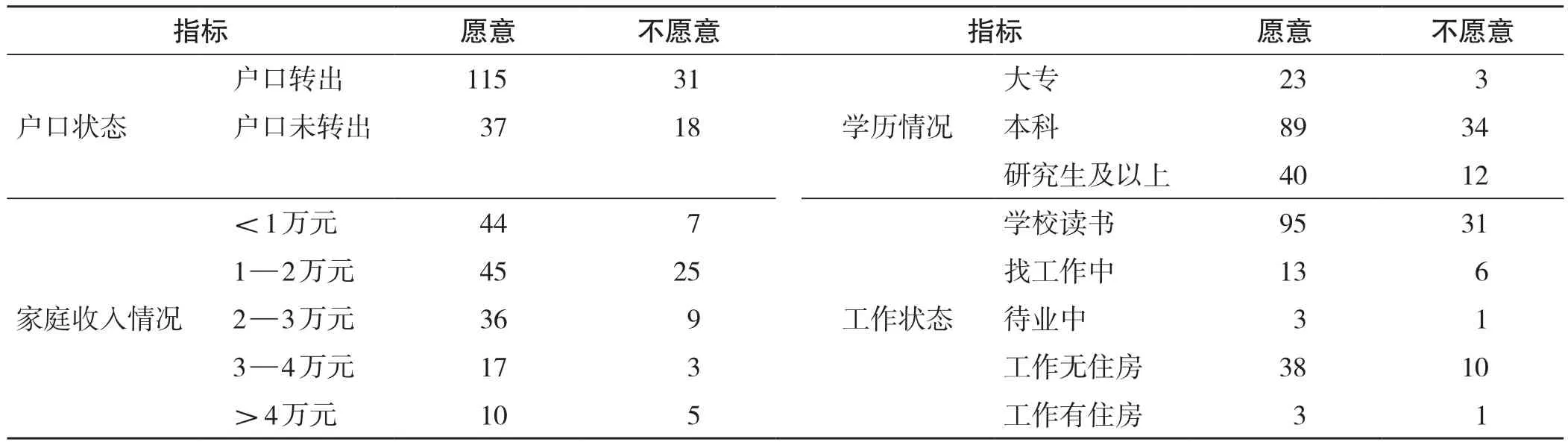

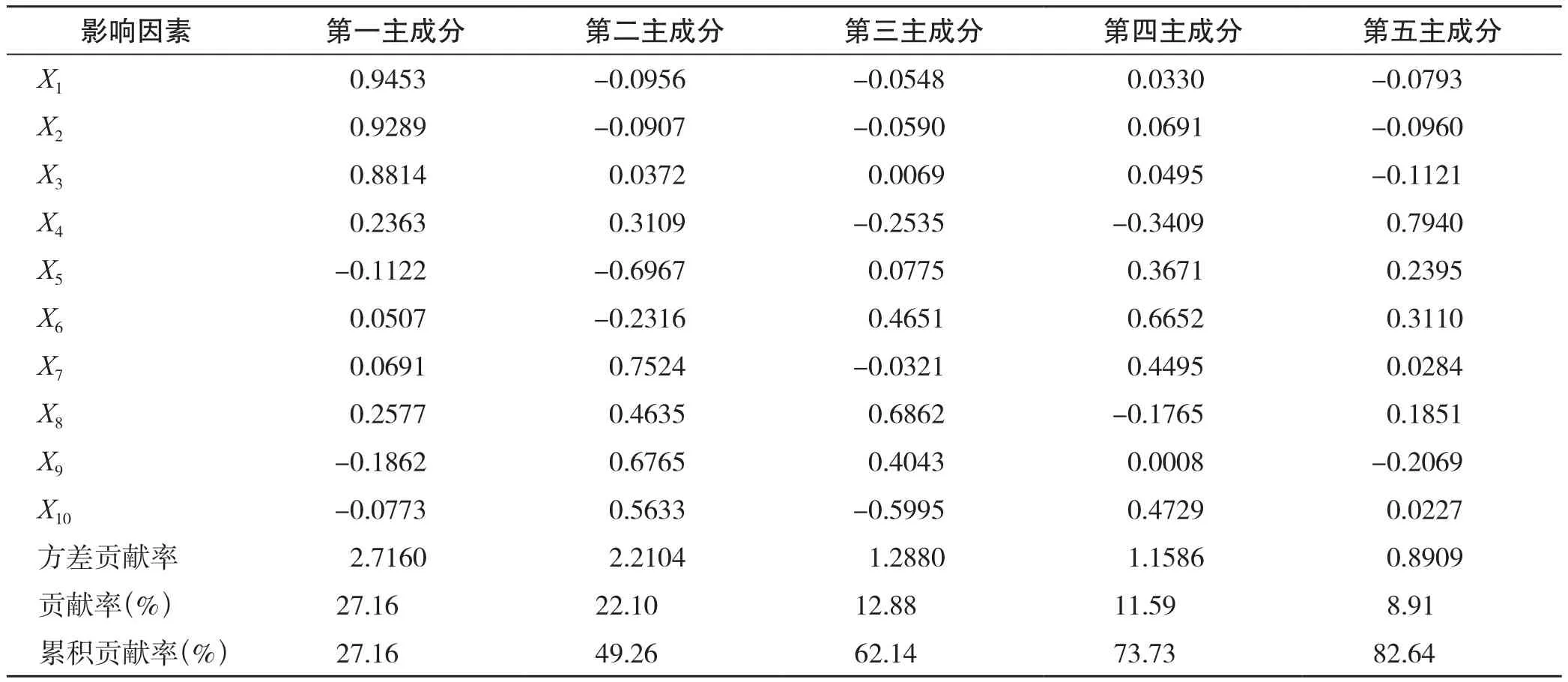

3.2.2 模型运行及结果分析 通过调查问卷、查阅《中国城市统计年鉴》等途径,获得农村大学生非农化过程中土地流转意愿影响因素实证分析所需数据资料,运用SAS软件对愿意流转承包地的农村大学生数据做主成分分析,运行结果显示前5个主成分的方差累积贡献率达到了82.64%,表明已包含原指标的绝大多数信息(表4)。

表3 不同类型农村大学生土地流转意愿统计分析 单位:人Tab.3 Statistical analysis for willingness to transfer of different types of university students from rural area unit: person

表4 农村大学生土地流转意愿影响因素主成分分析结果Tab.4 The result of principal component analysis about the impact factors on land transfer willingness of the university students from rural area

根据各影响因素的载荷大小分析,影响第一主成分的主要因素为X1、X2、X3,方差贡献率为27.16%;影响第二主成分的主要因素为X7、X5、X9,方差贡献率为22.10%;影响第三主成分的主要因素为X8、X10,方差贡献率为12.88%;影响第四主成分的主要因素为X6,方差贡献率为11.59%;影响第五主成分的主要因素为X4,方差贡献率为8.91%。据此,可得到结论如下:(1)影响农村大学生土地流转的首要因素是家乡所在地的经济发展水平,地区的经济发展水平越高,农地所蕴含价值越高,农村大学生越愿意将土地转出以赚取高额的流转收益;(2)由于确认集体经济成员资格的问题到现在还是处于无法可依的状态[20],户籍仍是大部分集体判断成员权的主要依据,农村大学生户籍非农化直接导致其成员资格存在瑕疵,进而可能对其已承包土地的权利产生不利影响,因此,已转户的农村大学生更倾向于转出承包地,以避免地方政府或集体经济组织的潜在侵害;(3)家庭内农业人口数量越多,对承包地的依赖性越大,农村大学生越不愿意转出承包地;(4)土地流转意愿与学历呈正方向变动,与工作状态则呈反方向变动。农村大学生学历越高,表明参加工作推迟的时间越长,需要继续承担的学费和生活费越多,并且对未来找到较好工作具有良好的预期,因此,越倾向于将承包地转出;而工作稳定程度越高,住房得到妥善解决的农村大学生,反而不倾向于转出承包地;(5)土地流转意愿与家庭收入呈正方向变动,表明家庭收入越高,农村大学生对土地的依赖越低,越倾向于盘活土地资产获得货币收益。

4 政策建议

4.1 完善农村土地制度微观设计,明确农村大学生享有已承包土地的权利

农村大学生户籍非农化是其城市化进程的重要环节之一,然而,“农转非”使其集体成员资格存在瑕疵,在村民自治制度还很不完善的背景下[21],容易引起土地承包经营权被收回或者被征收而得不到合理补偿等问题,在现行法律政策框架下,该问题还没有直接的解决依据和方法。因此,应该完善农村土地制度的微观设计,界定户籍非农化、成员权、土地承包权、土地经营权之间的逻辑关系,明确“农转非”视情况可作为集体成员权丧失的法律事由,但是农村大学生依据成员权已获得的土地承包经营权,不因户口转出而丧失;同时,在政府进行土地征收时,农村大学生应和其他集体成员一样参与分配土地补偿款;在承包期内,如果户内家庭剩余成员全部死亡的,户内承包地应视为家庭财产的一部分由农村大学生继承。

4.2 推进统筹城乡户籍制度改革,避免农村大学生户口转出引发的利益冲突

现行城乡二元制户籍制度使户口附加了许多社会功能,成为各种利益和权益的分配依据,农村大学生将户口迁往学校所在地,按照固有的逻辑思维,就应放弃集体成员享有的各项权利(承包地、宅基地、集体分红等)。故而,现行户籍制度作为一套在计划经济体制下建立和完善起来的社会管理制度,严重阻碍土地承包经营权的流转[22]。因此,要避免农村大学生非农化所带来的土地问题,就需要以实现城乡户籍制度一体化为目标对现行户籍制度进行改革,剥离依附在户口背后的“利益衍生物”,使农村大学生“农转非”不以牺牲承包地等财产权利为代价,并可以选择适合自己的方式处置原有承包地等权利。

4.3 建立农村大学生就业、住房保障机制,促使其与承包地完全脱离

农村大学生要完全实现城市化,大体经过5个步骤,即身份的城市化、职业的城市化、生活的城市化、住房的城市化和下一代的城市化,而并非简单的户籍“农转非”就能解决的。如果农村大学生不能在城市找到稳定且收益较高的工作,其城市化就丧失了职业和经济基础;如果农村大学生不能在城市拥有长期稳定的住所,那么身份及职业非农化将丧失支撑。因此,政府应该创造更多的就业机会,提供相应的政策支持,降低农村大学生的就业难度,鼓励农村大学生自主创业,或者到基层就业,同时应规范人事考试制度,避免缺乏社会资本的农村大学生在竞争中处于劣势;应将符合条件的农村大学生纳入城市住房保障对象范围,使部分农村大学生能通过廉租房、经济适用房、公租房等形式在城市解决居住问题。

4.4 搭建多层次、创新型农村大学生土地资产盘活平台

大学生就业难、就业质量低,以及“蜗居”、“蚁族”折射出的大学生住房问题等都显示出该群体的城市生存现状。据测算,一个农村人完全融入城市,依其级别不同,需要承担的成本完全货币化后在几十万至百万元之间[23],这表明农村大学生非农化需要承担巨大的经济成本。因此,除市场化土地流转之外,应该创设更多的土地资产盘活模式供农村大学生选择,主要包括:(1)土地置换机制,使农村大学生拥有的“地票”能置换为在城市购房的部分首付款或者一定期限的房屋使用权,缓解农村大学生的城市住房压力[11];(2)身份利益退出机制,在户内全体成员同意的前提下,农村大学生可以选择向政府让出宅基地及附属建筑物、承包地等相关权利,并获得一次性补偿收益。

(References):

[1] 郑小虎.农村籍大学生城市社会化问题分析[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2011,(11):74-76.

[2] 周菊生.在校大学生能否分得土地补偿费——兼议农村集体经济组织成员资格的认定[J].井冈山医专学报,2006,(6):99.

[3] 吴兴国.集体组织成员资格及成员权研究[J].法学杂志,2006,(2):91-94.

[4] 刘灵辉,陈银蓉,刘晓慧.农村大学生农转非土地承包经营权问题研究[A].中国土地学会年会论文集[C].2009:675-681.

[5] 周洪亮.农村大学生土地承包经营权取得研究——以山东省若干地区为例[J/OL].中国乡村发现,2008.

[6] 王乐君,李迎宾.对农村土地承包经营制度的若干思考[J].华中农业大学学报(社会科学版),2011,(2):75-80.

[7] 赵丙奇,周露琼,杨金忠,等.发达地区与欠发达地区土地流转方式比较及其影响因素分析— —基于对浙江省绍兴市和安徽省淮北市的调查[J].农业经济问题,2011,(11):60-65.

[8] Elizabeth Brabec, Chip Smith.Agricultural land fragmentation: the spatial effects of three land protection strategies in the eastern United States[J].Landscape and Urban Planning,2002,(58): 255-268.

[9] Besley, T.Property Rights and Investment Incentives: Theory and Evidence from China[J].Journal of Political Economy, 1995,(103):903-937.

[10] 姚洋.中国农地制度:一个分析框架[J].中国社会科学,2000,(2):54-64.

[11] 刘灵辉,陈银蓉,刘晓慧.农村大学生农转非土地流转潜力研究[J].中国土地科学,2010,24(1):61-65.

[12] 庞宏.中国农地流转的市场机制研究[D].西安:长安大学,2006:14.

[13] Huang Xianjin, Nico Heerink,Ruerd Ruben, et al.Rural land markets during economic reform in main land China[A].Aad Van Tiburg, Henk A.J Moll, Arie Kuyvenhoven eds.Agricultural Markets Beyond Liberalization[C].Massachusetts: Kluwwer Academic Publishers, 2000: 9-114.

[14] 杜文星,黄贤金,方鹏.基于农地流转市场分析的区域土地利用变化研究——以上海市、南京市、泰州市农户调查为例[J].中国土地科学,2005,19(6):3-7.

[15] 韩星焕,田露.农户土地流转意愿及其影响因素实证分析——以吉林省为例[J].吉林农业大学学报,2012,34(2):225-229.

[16] 翟辉,杨庆媛,焦庆东,等.农户土地流转行为影响因素分析——以重庆市为例[J].西南师范大学学报(自然科学版),2011,36(2):175-181.

[17] 陈昱,陈银蓉,马文博.基于Logistic模型的水库移民安置区居民土地流转意愿分析——四川、湖南、湖北移民安置区的调查[J].资源科学,2011,33 (6):1178-1185.

[18] 叶剑平,蒋妍,丰雷.中国农村土地流转市场的调查研究——基于2005年17省调查的分析和建议[J].中国农村观察,2006,(4):48-53.

[19] 刘小红,郭忠兴,陈兴雷.基于成员权的农地产权改革路径[J].江汉论坛,2011,(7):80-84.

[20] 李庆华,贾方彪.农村集体经济组织成员资格的确认是解决土地补偿费分配的前提[J].国土资源,2008,(1):43-45.

[21] 宋卫琴.利益驱动视角下农村利益主体多元化的法律调控[J].吉首大学学报(社会科学版),2011,32(3):96-100.

[22] 邓海峰,王希扬.户籍制度对土地承包经营权流转的制约与完善[J].中国人口·资源与环境,2010,20(7):97-101.

[23] 魏登峰.喜看农村大学生“跳了龙门,不跳农门”[J].农村工作通讯,2011,(21):32-33.