国外人力资源管理研究热点的演进历程与演进机理

2013-09-23房宏君

● 房宏君

■责编/王震 Tel: 010-88383907 E-mail: hrdwangz@126.com

自从1954年彼得·德鲁克在《管理的实践》中提出“人力资源”这一重要概念以来,人们逐渐认识到了人力资源这一最宝贵资源的重要性,对其开展了大量的理论研究和实践探索,取得了丰硕成果。人力资源管理经历了人事管理(PM)、人力资源管理(HRM)、战略人力资源管理(SHRM)和国际化人力资源管理(IHRM)等不同阶段,研究热点也随之展示出不同时代、不同情境下人力资源管理实践的客观需求和人力资源管理理论的发展特征,并体现出一定的规律性。为了深入了解国外人力资源管理研究热点,科学归纳与辩证评析研究热点的演进历程与演进机理,本文依据科学计量学原理,运用Citespace可视化软件,对1970—2009年40年间SSCI数据库收录的国外人力资源管理研究文献记录进行了文献共被引主题聚类时间与时区视角演进图谱分析,结合不同阶段的社会条件及其他影响因素,探析和诠释人力资源管理研究热点范畴及其演进历程、演进机理。

一、1970-2009年人力资源管理研究热点演进历程

1.研究方法与数据来源

在特定的学科研究领域,文献共被引网络构成了该研究领域内的重要知识基础,并且形成了不同的聚类内容,在长时间内具有一定的稳定性(许振亮,2012);通过文献共被引而制作的“科学地图”为人们在某一领域内的深入研究提供了准确方向。依据文献计量学基本原理,某学科领域内被引频次最高的研究文献通常是该领域研究热点的集中体现,众多高频被引文献构成的共被引网络形成了某一学科研究领域的重要知识基础,展示了该学科研究领域内的不同网络、不同主题之间的内在关联(亲缘关系),体现了研究主题的动态演进规律和发展前景。这种方法在一些文献计量研究中得到了使用,例如侯建华(2008)在其博士论文中界定了工商管理学科的研究热点。易高峰、刘盛博等(2009)在探析《高等教育研究》研究热点时就是从文献共被引角度进行的。侯海燕、刘则渊、陈悦和姜春林等(2006)通过文献共被引方法绘制了1997年—2004年当代国际科学学研究热点演进趋势的5个知识图谱,从每间隔2年共5个时段深入探讨了当代国际科学学研究热点的演进趋势和发展前景等。由此可见,文献共被引网络是某一学科领域研究热点的重要知识基础,而文献共被引分析则是人们了解学科发展动态,把握学科前沿和热点演进趋势的重要工具和关键技术。本文即以文献共被引网络为基础进行统计分析。

本文所用的数据来源于美国科学情报研究所(ISI)的社会科学引文索引数据库(Social Science Citation Index)。为保证研究结果的科学性和准确性,在数据搜集过程中,本研究未使用在“主题”中检索资料而导致获取大量无关数据的做法,而是以“HRM”或“human resource management”为检索词在文献标题中进行严格检索,检索时间跨度为1970年至2009年总计40年,下载过程中获取“Article”类型文献资料一共996条。检索结果显示,SSCI数据库于1967开始收录文献标题中包含“HRM”或“human resource management”的研究资料,19世纪60年代收录2篇;1970-1979年收录22篇,1980 -1989年收录104篇,1990-1999年收录271篇,2000-2009年收录599篇。从SSCI每10年收录文献数量的倍增变化,可以反映出国外学者和业界对人力资源管理研究的重视程度。

2.人力资源管理研究热点的演进历程

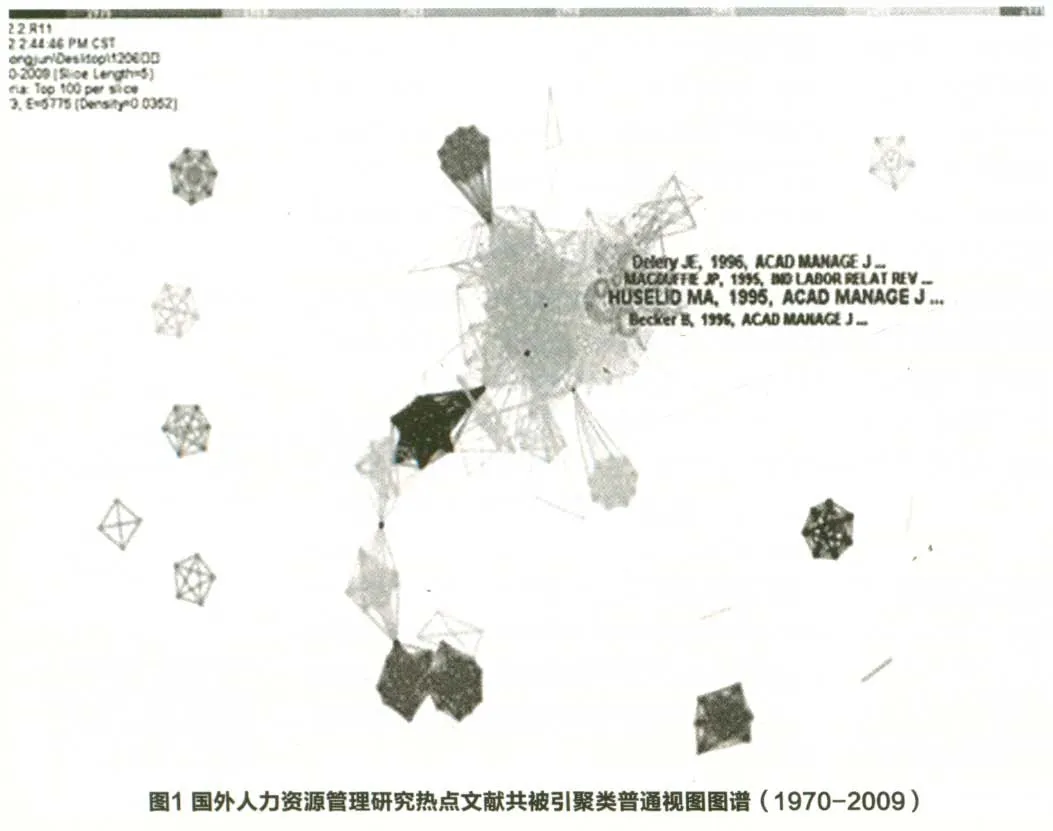

本文利用Citespace可视化软件对1970-2009年40年间SSCI收录的996篇文献资料进行了文献共被引分析。在绘制文献共被引知识图谱过程中,软件的C CC CCV的阈值均设置为3 2 20,以10年为间隔期间,选取了每10年内被引前100篇文献资料,生成了1970-2009年国外人力资源管理研究文献共被引聚类普通视图图谱(图1),图谱中共包含节点344个,连线6998条。

在图1中,可以发现不同年代中的一些重要关键文献通过聚类形成了不同颜色的研究网络,展示出诸多不同年代的研究知识基础,而这些知识基础中的经典文献也显示了不同网络的研究热点主题,知识基础之间的连线则表明诸多研究网络之间的亲缘关系及演进特征。为了能更加直观地、精确地展示不同研究热点主题视角下的演进历程,在Citespace软件中选择时间演进视角分析功能(Timeline),生成了国外人力资源管理研究热点文献共被引主题聚类时间视角演进图谱(图2),该图谱清晰地体现出1970-2009年国外人力资源管理研究文献共被引形成的29个小规模聚类(以“#+数字”表示),并显示出每个主题聚类生成和消失的时间(横坐标对应的时间长度)及其主题聚类研究热点的主题内容(横线右侧纵坐标对应的名称)。

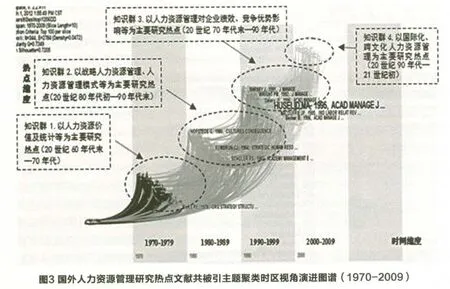

由于1970年-2009年国外人力资源管理研究文献共被引网络中形成的小规模聚类过多,本文采用了Citespace的时区视角(Timezone)研究方法,以每10年作为一个大的时区进行可视化分析,生成国外人力资源管理研究热点文献共被引主题聚类时区视角演进图谱(图3),这样可以从宏观层面更加准确地了解和掌握40年来该领域研究热点主题动态演进规律和发展趋势。

以图3作为研究和分析基础,结合图1、图2以及40年来每10年内主要研究热点分布情况、不同年份研究热点之间连线的相关程度,本文将40年来该领域中的主要研究热点及其主题演进历程归纳如下:

一是以人力资源价值及人力资源统计等为主题的研究热点及其演进历程(知识群1),其持续的时间主要为20世纪60年代末至70年代,代表人物如Likert(1967,1969)、Brummet 和Flamholtz(1969)、Lev和Schwartz(1971)以及Craft(1975)等。自从Schultz(1960)提出“人力资本”这一重要概念以来,人们就逐渐开始重视对人力价值的统计与衡量。20世纪60年代末,西方会计学界的有识之士将人力资源纳入会计学领域,将人力资源管理学与会计学结合起来研究人力资本价值,形成了人力资源会计,这既有重要的现实意义又有突破性的理论意义。1964年,美国密歇根大学Hermanson教授在《人力资源会计》一文中首次提出了“人力资源会计”一词,由此成为人力资源会计研究的起点,为人力资源会计研究奠定了良好基础。1967年,密歇根大学成立了由Brummet、Likert和Flamholtz等人员组成的人力资源会计研究小组,开展了一系列有关人力资源会计的理论研究和实践探索。

在图3知识群1中可以发现,4篇关键节点的共被引文献对20世纪70年代的人力资源管理研究具有重要影响,且有较强的影响力和控制力。1967年,Likert依据美国密歇根州立大学实验成果,出版了《人力组织:它的管理和价值》一书,该书阐释了人力资源的重要作用,强调如果企业资产负债表中不包括人力资源项目,那么会计信息将会严重失真,企业管理者决策将会出现失误;1969年,Brummet和Flamholtz发表了《人力资源会计:提高经理有效管理的工具》一文,论述了人力资源会计的重要性,认为人力资源会计是把人的成本和价值作为组织的资源而进行计量和报告的活动;20世纪60年代,Likert和Bowers(1969)发表了《组织理论和人力资源会计》一文,阐释了企业人力资源生产能力经济价值会计方法开发的必要性;1971年,Lev和Schwartz的《论人力资源的经济概念在财务报告中的应用》一文阐释了人力资源会计相关理论,并提出了主要用于人力资源交换价值计量方面的职工未来收益或工资报酬折现模型;Craft(1975)发表的《人力资源会计和人力管理——应用现状的回顾与评价》一文,对当时人力资源会计的理论研究与实践应用情况进行了综述与评价,并分析了其对人力资源管理的重要意义。

二是以战略人力资源管理、人力资源管理模式等为主题的研究热点及其演进历程(知识群2),其持续时间主要为20世纪80年代初至90年代末,代表人物如Devanna、Fombrum和Tichy(1981,1982,1984)、Beer和Spector(1984)、Peters(1982)、Guest(1987)、Schuler(1987)、Storey(1992)、Arthur(1994)和Delery(1996)等,他们对战略人力资源管理和人力资源管理模式等进行了深入的理论和实证研究。

战略人力资源管理研究方面,图3知识群2中Devanna(1981)的《人力资源管理:一个战略观》一文是战略人力资源管理产生的标志性文章,作者在该文中首次提出了战略人力资源管理的概念;1982年,Tichy、Fombrum和Devanna发表的《战略人力资源管理》一文,首次提出把人力资源管理和组织战略规划整合起来,作为一个整体来考虑以提高组织的绩效;上述三位学者于1984年出版的《战略人力资源管理》一书被引频次排名第二,且其在研究网络中的中介中心性最高(0.29),说明其在80年代的人力资源管理研究网络中的影响力和控制力最大,该书对战略人力资源管理背景、人力资源战略角色等进行了深入分析,标志着人力资源管理向战略人力资源管理的飞跃;Baird和Meshoulam(1988)在《战略人力资源管理的2个适应性管理》一文中提出了人力资源管理战略包含内部适应和外部契合2个方面,并认为人力资源管理应该含有5个发展阶段和6个战略组成部分;Wright(1992)的《战略人力资源管理的理论展望》一文对战略人力资源管理进行了权威定义和理论分析,其学术观点被国内外学术界广为认可和大量引用;1996年,Delery和Doty发表了《战略人力资源管理理论化模式:通用观、权变观和配置观的绩效预测》一文,被引频次为119次,中心性为0.18,作者详尽阐释了三种战略性人力资源管理观点,指出,“通用观”的“最佳人力资源管理实践”有助于改善提升企业的绩效,该观点得到大多数学者的肯定和支持。

人力资源管理模式研究方面,Peters等人于1982年合作出版的被称为“美国工商管理圣经”的《追求卓越》一书。该书通过对43家优秀企业的分析,将人力资源管理的科学性与艺术性结合起来,其“正面激励”、“以人为本”和“尊重个人”等管理理念与相应模式备受关注;哈佛学派的Beer、Spector等人于1984年出版了《管理人力资本》一书,认为人力资源的有效管理可以挖掘和发挥生产力中的巨大潜力。该书中提出的人力资源管理“哈佛模式”对后来的学者开展人力资源管理模式研究产生了较大的影响;Guest于1987年发表的《人力资源管理和工业关系》一文被引频次最高,该书中的“盖斯特模式”分析了人力资源管理与传统的人事管理的差异性,比“哈佛模式”描述得更清晰明确,理论构建更加严谨;Storey于1992年出版了《人力资源管理的发展》一书,通过对比分析人力资源管理与人事管理构建了人力资源管理“斯托瑞模式”,该模式更加注重实践,被理论界和企业界广泛关注。此外,结合施引文献的研究主题来看,Arthur(1994)的《人力资源模式对工作绩效和员工流动率的影响》一文从实证角度出发,探讨了不同人力资源管理模式对企业绩效的影响,并提出“承诺型”和“控制型”两种类型的人力资源管理模式;1995年,Macduffie的《人力资源政策“束”和生产绩效:全球汽车业组织逻辑与柔性的工作体系》探讨了汽车企业不同人力资管理模式对企业绩效产生的不同影响。

三是以人力资源管理重要性,如对企业绩效及其竞争优势影响等为主题的研究热点及其演进历程(知识群3),时间跨度主要为20世纪70年代末至90年代,代表人物如Neumann和Segev(1978)、Peters(1982)、Beer(1984)、Barney(1991)、Huselid(1995、1997)、Becker和Gerhart(1996)等,他们对人力资源管理重要性,尤其是人力资源管理对员工绩效、企业绩效及竞争优势的影响进行了深入研究。

国外学者对人力资源管理的重要性及其影响开展了大量的理论研究和实践探索。1978年,Neumann和Segev发表的《人力资源和企业风险管理》一文分析了人力资源重要性及其对企业风险管理的影响。1982年,Tichy、Fombrum和Devanna的《战略人力资源管理》第一次提出将人力资源管理和组织战略规划整合起来以提高组织绩效。1984年,Beer、Spector等人出版的《管理人力资本》强调人力资本的有效管理可以挖掘和发挥生产力中的巨大潜力。1987年,Schuler的《链接人力资源管理与竞争战略》分析了人力资源管理与竞争战略二者之间的内在关系,指出人力资源管理及创新对企业获取竞争优势的影响。1991年,Barney的《企业资源与持续竞争优势》证明了有效管理与开发企业人力资源是保持组织竞争优势的最重要渠道。1995年,Huselid的《人力资源管理实践对员工离职率、生产效率和企业财务绩效的影响》一文分析了人力资源管理实践对员工离职率、生产效率和企业财务绩效的影响,并提出了“通用性”的最佳人力资源管理实践,该文对后来学者们开展二者之间关系的研究产生了极大的影响力,成为该领域研究的经典之作。1996年,Delery和Huselid的《对人力资源管理在企业绩效的影响的预测》等高被引文献也是人力资源管理研究领域中的经典之作。1996年,Becker和Gerhart发表的《人力资源管理对组织绩效的影响:进展与前景》一文被引频次为106,中心性为0.07,是网络图谱中重要的关键节点,该文探讨了人力资源管理对组织绩效产生重要影响的因素。

四是以国际化、跨文化、多元化人力资源管理为主题的研究热点及其演进历程(知识群4),时间跨度为20世纪90年代至21世纪初,代表人物包括:Torrington和Holden(1992)、Macduffie(1995)、Aycan和Kanungo(1999)、Walsh(1996,2001)、Bjorkman(2003,2008)、Wright和Kim(2005,2010)、Dolan(2009)、Brewster(2007,2010)和Preece(2010)等。

20世纪90年代,随着经济全球化和一体化进程的不断推进,体现国家竞争力的世界各国人才争夺战已经开始,各个国家及诸多跨国企业开始重视国际人力资源的开发和利用,各国学者们也随之开始重视全球背景下各个国家之间(国家层面)、跨国企业之间(企业层面)的跨文化人力资源管理、人力资源管理职能及劳资关系等方面的理论研究和实践探索。1992年,Torrington和Holden探讨了国际社会、经济变化给人力资源管理带来的挑战;1994年,Rosenzweig和Nohria(1994)探讨了美国的249家跨国公司不同人力资源管理实践的影响;1995年,Macduffie对欧美国家62个汽车厂的数据进行实证分析,深入分析了不同国家和地区的人力资管理模式及其影响;1996年,Walsh以欧洲单一市场为研究基础,对跨国公司战略管理和人力资源决策进行了研究;Napier和Vu(1998)对发展中国家和经济转型国家的国际人力资源管理进行了研究,并提出的相应对策;Aycan和Kanungo(1999)提出了将组织文化和人力资源管理实践结合在一起的“文化契合度模型”等。

此外,21世纪初的国外人力资源管理研究热点还集中体现在不同国家和地区跨国公司内部的人力资源管理方面,如积极探讨如何实践人力资源管理的“思维全球化”和“行动当地化”等。Walsh(2001)对澳大利亚跨国企业内部人力资源管理情况进行了调查研究;Bjorkman(2003)基于美国、俄罗斯和芬兰的169家跨国公司子公司的调查数据,对其知识转移和人力资源管理情况进行了深入研究;Wright和Snell(2005)探讨了全球范围内的战略人力资源管理新模式;Ryan(2006)探讨了波兰的人力资源管理伦理问题;Brewster(2007)对欧洲部分国家人力资源管理实践进行了分析;Iles和Preece等(2010)分析了北京跨国公司的人才管理和人力资源管理等。

二、人力资源管理研究热点的演进机理

40年来的国外人力资源管理研究热点演进历程反映出了人力资源管理研究经历的不同社会阶段和时代背景,为科学归纳与客观评析人力资源管理研究热点的演进机理奠定了良好的实证基础和前提条件。

1.人力资源管理研究热点的创生动力

探讨人力资源管理研究热点的演进机理,首先要涉及研究热点的创生动力问题。从人力资源管理研究热点演进历程来看,研究热点的创生动力主要来源于以下两个方面:

(1)外部动力——人力资源管理实践需求。人力资源管理经历的人事管理、人力资源管理、战略人力资源管理和国际人力资源管理不同阶段,这就决定了国外学者们要随之对人事管理与人力资源管理区别、人力资源管理模式、战略人力资源管理重要性、功能以及国际化、多元化人力资源管理模式等进行深入探索和总结。由此可见,人力资源管理实践需求是人力资源管理学科发展的最主要原动力,也是人力资源管理研究热点创生的重要基础和必备前提。从研究热点演进历程中可以发现,不同时代的社会发展阶段、经济发展水平使得企业人力资源管理要不断适应环境的变化而进行变革,管理过程中的新问题和新困惑为人力资源管理研究热点的及时创生和科学界定指明了方向,研究热点的深入探索也为人力资源管理实践提供了理论指导和参考。

(2)内部动力——学科自身发展完善的需要。20世纪70年代,随着会计学研究的逐渐复兴,人力资源管理学科研究的不断扩展,把人力资源管理学与会计学结合起来研究人力资本的价值,形成了人力资源会计,这体现了重要的现实意义和突破性的理论意义。由此可见,人力资源管理学科的研究对象、结构体系以及发展目标等需要不断地完善和优化,尤其对人力资源管理理论需要进行归纳、凝练和创新,这为研究热点的创生提供了理论基础和间接条件;此外,多学科的出现和交叉学科的不断发展,也为人力资源管理研究热点的创生提供了间接动力源泉,加快了研究热点创生和演进进程。

2.人力资源管理研究热点的演进动因

从人力资源管理研究热点演进历程来看,演进动因可概括为主要动因和辅助动因。

(1)主要动因。40年来的研究热点演进历程显示,伴随人力资源管理的“人事管理——人力资源管理——战略人力资源管理——国际化人力资源管理”的发展路径和演进轨迹,人力资源管理实践需求因社会生产力发展水平、企业管理模式的异同而相应地发生变化。不同时代、不同阶段、不同环境下的人力资源管理实践需求影响下的研究热点也随之不同,这就需要研究热点能够不断推陈出新,与时俱进,以满足管理实践需求;或者说,不同时代(纵向)和同一时代不同环境(横向)不断变化和发展的人力资源管理实践需求是人力资源管理研究热点向前演进、发展的根本动力和主要因素。主要动因集中表现为客观因素。

(2)辅助动因。社会存在决定社会意识。在人力资源管理研究热点演进过程中,当人力资源研究共同体的主观意愿和客观需求出现不一致,产生矛盾时,研究群体就会调整、转变自身主观意识以解决、缓和矛盾和冲突,最终转向客观的、崭新的社会实践需求,由此加快新热点的科学创生以及不合理热点的及时剔除,研究热点结构体系也随之开始演变,趋向更加合理化、科学化。因此,研究群体的主观意愿,即其与客观需求产生的矛盾与协调也是影响人力资源管理研究热点演进的另一重要动力和必要因素。辅助动因主要表现为主观因素。

3.人力资源管理研究热点的演进规律

探索人力资源管理研究热点演进规律,首先要深入分析人力资源管理研究热点演进的影响因素。人力资源管理研究热点演进影响因素主要有两个个方面:一是外在因素,如社会经济发展水平、人力资源管理实践需求等;二是内在因素,如人力资源管理研究热点的关联性和互补性、系统性和开放性、历史传承性和时代创新性等。受外在因素和内在因素的综合影响和共同作用,人力资源管理研究热点的推陈出新,即其演进是客观的、有规律可循的,研究热点的演变是一个从简单到复杂、个体到综合、外表到内在、行为到认知的发展过程。以40年国外人力资源管理研究热点演进历程的实证研究为基础,从人力资源管理研究热点演进的内外影响因素出发,其演进规律主要体现为四个方面:

(1)外因影响律。外因影响律是指人力资源管理研究热点的创生和演进受到人类社会历史不断变化的影响,表现为研究热点在外在宏观生产方式支配下和微观管理实践需求影响下发生相应变化。

(2)内因作用律。内因作用律是指研究热点根据人力资源管理学科及研究热点体系的发展特征和内在逻辑,遵循学科及研究热点的自身需求及发展规律而创生和演进。

(3)整体效能律。整体效能律主要指诸多人力资源管理研究热点构成的一个整体、一个系统所产生的综合效能,其既可满足管理实践需求,又可推动学科建设和发展。

(4)差异协同律。差异协同律是主要指众多研究热点相互区别、相互关联和相互作用,既存在双方矛盾、对立和疏远情况,又体现多方协同、统一和关联的特征,有着深刻的内在联系和渊源。

三、结论

通过对40年国外人力资源管理研究热点演进历程的可视分析发现,人力资源管理研究热点的主题演进可归纳为四个方面:一是以人力资源价值及人力资源统计等为主题的研究热点及其演进(20世纪60年代末至70年代,代表人物如Likert、Brummet、Schwartz等);二是以战略人力资源管理、人力资源管理模式等为主题的研究热点及其演进(20世纪80年代初至90年代末,代表人物如Fombrum、Peters、Guest等);三是以人力资源管理重要性,如对企业绩效及其竞争优势影响等为主题的研究热点及其演进(20世纪70年代末至90年代,代表人物如Peters、Beer、Huselid等);四以国际化、跨文化、多元化人力资源管理为主题的研究热点及其演进(20世纪90年代至21世纪初,代表人物如Macduffie、Bjorkman、Wright等)。

结合40年国外人力资源管理研究热点演进历程的客观分析,发现人力资源管理研究热点的创生动力主要来源于外部动力和内部动力2个方面;人力资源管理实践的客观需求、研究共同体的主观意愿是推动人力资源管理研究热点向前演进的主要动因和辅助动因;人力资源管理研究热点的演进规律主要体现为外因影响律、内因作用律、整体效能律和差异协同律四个方面。

1.许振亮:《50年来国际技术创新研究前沿的演进历程》,载《科学学研究》,2012年第1期。

2.侯建华:《工商管理学科演进与前沿热点的可视化分析》,大连理工大学博士论文,2009年。

3.易高峰、刘盛博、赵文华:《<高等教育研究>研究热点及其知识基础图谱分析》,载《高等教育研究》,2009年第10期。

4.侯海燕、刘则渊、陈悦、姜春林、尹丽春、庞杰:《当代国际科学学研究热点演进趋势知识图谱》,载《科研管理》,2006年第3期。

5.Likert R. The human organization: Its management and value. New York:McGraw-Hill Press, 1967:20-24.

6.Brummet R L, Flamholtz E G, Pyle W C. Human Resource Accounting: A tool to increase managerial effectiveness. Management Accounting, 1969, 51(8):12-15.

7.Likert R, Bowers G. Organizational theory and human resource accounting.American Psychologist, 1969, 24(6):585-592.

8.Lev B, Schwarts A. On the use of economic concept of human capital in fi nancial statements. Accounting Review, 1971, 46(1):103-112.

9.Craft J A. Human resource accounting and manpower management- review and assessment of applicability. Journal of Economics and Business, 1975, 28(1):23-30.

10.Tichy N M, Fombrun C J, Devanna M A. Strategic human resource management. Sloan Management Review, 1982, 23(2):47-61.

11.Fombrun C J, Tichy N M, Devana M A. Strategic Human Resource Management. New York: Wiley & Sons Press, 1984:19-31.

12.Baird L, Meshoulam L. Managing two fits of strategic human resource management. Academy of Management Review, 1988, 13(1):116-128.

13.Peters T J, Waterman R J. In search of excellence. New York: Harper & Row press, 1982:86-93.

14.Beer M, Spector B, Lawrence P R, Quinn-Mills D, Walton R E. Managing Human Assets. New York: The Free Press, 1984:120-127.

15.Guest D E. Human resource management and industrial relations. Journal of Management Studies, 1987, 24(5):503-521.

16.Storey J. Developments in the Management of Human Resources.Oxford:Blackwell Publishing, 1992:57-74.

17.Neumann S, Segev E. Human-resource and corporate risk management.Personnel Journal, 1978, 57(2):76-79.

18.Schuler R S, Jackson S E, Linking competitive strategies with human resource management. Academy of Management Executive, 1987, 1(3):207-219.

19.Iles P, Xin C A, Preece D. Talent Management and HRM in Multinational companies in Beijing: De fi nitions, differences and drivers. Journal of World Business,2010, 45(2):179-189.