芬太尼与瑞芬太尼在神经外科麻醉中的临床对比研究

2013-09-21戴丽英

戴丽英

在神经外科手术过程中,对患者应用麻醉药物最理想的效果是起效时间短、镇痛效果好、苏醒时间短、不良反应少等,术后无药物残留,不会对患者的呼吸产生抑制[1]。传统麻醉药物在神经外科手术中应用都会导致患者出现诸多不良反应,从而难以充分发挥镇痛效果。瑞芬太尼是一种新型的μ受体激动药,具有半衰期短、药效强、可控性强的优点,对于减少患者术后不良反应发生具有重要意义[2]。本研究选取广西壮族自治区贺州广济医院收治的神经外科择期手术患者,对其应用瑞芬太尼麻醉的情况进行回顾分析,并将回顾结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2011年3月-2013年2月收治的71例神经外科择期手术患者,术前均无明显症状,各项指标符合手术要求,排除心肺肝肾等疾病。将71例患者随机分为观察组36例和对照组35例。观察组36例中男19例,年龄19~58岁,平均年龄为(36.7±3.4)岁,女 17例,年龄22~63岁,平均年龄为(37.1±4.0)岁;对照组35例中男20例,年龄19~58岁,平均年龄为(36.7±3.4)岁,女15例,年龄22~63岁,平均年龄为(37.1±4.0)岁。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 方法 患者在手术前30min均肌内注射阿托品0.02mg/kg,在此基础上,观察组患者在手术过程中应用瑞芬太尼进行麻醉,给予患者静脉注射 0.08~0.18μg/(kg·min),对照组患者在手术过程中应用芬太尼进行麻醉,给予患者静脉注射0.8~1.9μg/(kg·min),同时根据患者的具体情况在手术过程中注射丙泊酚以调整麻醉深度。手术结束后停止麻醉药物输注,同时停止输注葡萄糖[3]。

1.3 观察指标 对患者的血压、心率变化情况进行分析,观察患者麻醉前、麻醉中、麻醉后发生不良反应的情况及术后麻醉效果[4]。

1.4 统计学方法 采用SPSS14.0统计学软件进行数据处理。计量资料比较采用t检验,计数资料比较采用χ2检验,计量资料用均数±标准差()表示,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

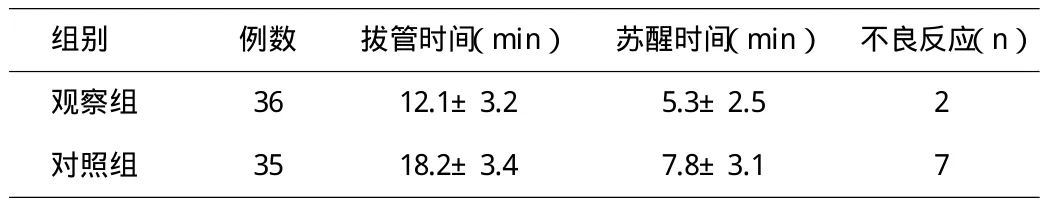

观察组拔管时间和苏醒时间短,不良反应发生率低,对照组拔管时间和苏醒时间较观察组长,不良反应发生率也比观察组高,两组对比,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者手术后拔管时间、苏醒时间及不良反应发生情况比较()

表1 两组患者手术后拔管时间、苏醒时间及不良反应发生情况比较()

注:与对照组比较,P<0.05

组别 例数 拔管时间(min) 苏醒时间(min) 不良反应(n)观察组 36 12.1±3.2 5.3±2.5 2对照组 35 18.2±3.4 7.8±3.1 7

3 讨论

神经外科疾病在治疗过程中有一定的困难,大多需要采用手术方法治疗,而手术过程复杂、时间较长,由此对手术麻醉提出了较高的要求,在确保患者镇痛效果的前提下,促使患者快速苏醒,并最大限度减少后遗症的发生[5]。当前,临床上应用的麻醉药物虽然对患者手术也起到一定的麻醉作用,但由于用药后容易在脂肪及骨骼内堆积,容易导致患者术后苏醒延迟,而且发生呼吸抑制的不良反应,从而使患者出现后遗症,危及其生命安全[6]。

在本研究中,观察组患者在手术过程中应用瑞芬太尼进行麻醉处理,效果明显。瑞芬太尼是一种新型的阿片样受体激动剂,在进行麻醉时,起效较快,半衰期较长,手术后消除速度快,药效较强,而且无蓄积作用,患者术后发生不良反应的概率较低,这主要是由于瑞芬太尼经过血液和组织中的非特异性酯酶水解代谢,从而在对患者产生作用的同时最大限度地减少副作用,以促进患者病情的快速改善[7]。观察组患者采用瑞芬太尼进行麻醉处理,拔管时间和苏醒时间较短,不良反应发生例数较少,对照组采用芬太尼进行麻醉处理,拔管时间和苏醒时间较长,不良反应发生例数较多,差异有统计学意义(P<0.05)。由此可见,神经外科手术过程中应用瑞芬太尼麻醉的效果较好。

[1]陈玉霞.神经外科手术麻醉中对瑞芬太尼的应用研究[J].中国医药指南,2011,14(8):145-146.

[2]姜玉海,张娜.异丙酚复合瑞芬太尼控制性降压在神经外科手术中的应用[J].内蒙古医学杂志,2012,34(8):78-79.

[3]裴远宾.瑞芬太尼在神经外科手术麻醉中的应用研究[J].中国现代药物应用.2011,32(3):144-145.

[4]林赛娟,田国刚,朱坚忠,等.颅脑手术中七氟醚、丙泊酚复合瑞芬太尼的麻醉效果比较[J].山东医药,2012,24(30):88-89.

[5]王丽芝.两种方法在神经外科手术中的麻醉效果比较[J].中国现代医生,2012,32(18):77-78.

[6]王新荣,王坤.瑞芬太尼在神经外科手术麻醉中的应用[J].中国实用神经疾病杂志,2011,20(7):154-155.

[7]曾凡玲,丁汉琳,李明强,等.瑞芬太尼与芬太尼在神经外科麻醉中的比较[J].西部医学,2010,30(5):168-169.