基于WebGIS的变形监测系统研究与实现*

2013-09-21彭仪普周楷淳林祥德

彭仪普,周楷淳,林祥德

(1.中南大学土木工程学院,湖南长沙 410083 2.中南大学地球科学与信息物理学院,湖南长沙 410083)

在变形监测中,通常需要利用获得的监测数据依照相关数据模型进行模拟分析,以对施工过程中的变形情况进行有效监控和合理预测,保证施工安全。在这个过程中获得的监测数据具有数据量大、来源广、周期长等特点,传统的人工管理或信息系统已经不能适应监测的需要,因此,迫切需要建立一个能适应海量数据、多数据源、多时态信息的变形监测系统。WebGIS是指基于Internet平台,客户端应用软件采用WWW协议运行在万维网上的地理信息系统[1]。由于WebGIS对于客户端的要求较低,不需要安装相应的专业GIS软件,相对于C/S架构的GIS系统,WebGIS的优势十分明显:传统的GIS系统工作范围多为局域网或本机,不利于数据的交换和共享,而利用Internet技术的WebGIS则可以极大的突破这个限制,能够在全球范围内进行数据的交换和共享;传统的GIS系统的各分析功能均在本机上进行处理,而WebGIS则是将所有复杂的操作置于服务器端,极大的降低了对客户端的要求,同时由于结果均从服务器产生,也有利于用户之间的共享[2];WebGIS在扩展性、跨平台性等方面给的优势是传统GIS系统所无法比拟的。本文在研究JavaScript技术的基础上,利用 ArcGIS API For Javascript结合ArcGIS Server构建了宁波站基坑工程变形监测GIS系统,以确保宁波站基坑工程施工安全。

1 ArcGISServer及其API

ArcGISServer是ESRI推出的一个创建企业级GIS应用平台[3]。利用ArcGIS Server用户可以很方便的构建一种多用户的应用平台。并且ArcGIS Server提供了多种GIS功能,包括对地图的定位、缓冲区、路径分析等,因此,利用其可以快速的构建WebGIS系统。

ArcGISServer的主要功能包括空间数据管理、空间数据可视化和空间数据分析等。

空间数据管理:借助于GeoDataServices(地理数据服务)ArcGISServer可以对发布的空间数据进行数据抽取、导入导出等管理操作;

空间数据可视化:通过Web制图服务,ArcGIS Server可以将二维甚至三维的地图以静态或动态的形式进行发布展示,利用ArcGISExplorer可以实现更多的复杂操作;

空间数据分析:ArcGISServer提供了基于服务器的地理数据空间分析功能,对于一些复杂的专业分析,可以通过模型创建、GP(地理信息处理)服务和脚本工具等进行分析处理[4]。

ArcGISServer API是ESRI推出的一系列应用于客户端(浏览器)的应用程序结构,包括ArcGIS API For Flex,ArcGISAPIFor Silverlight以及 ArcGIS API For JavaScript。本文所采用的即为ArcGISAPI For JavaScript,相对于其他2种API,其具有更好的兼容性,并且具有基于服务、易于开发、资源丰富和完全免费的特点[5]。

通过ArcGISAPI For JavaScript可以对ArcGIS Server发布的服务进行访问,将ArcGIS Server中的地图资源嵌入到 Web系统中。ArcGIS API For JavaScript提供的主要功能包括空间数据展示、客户端融合、符号渲染、查询定位、地图打印等。

2 GIS变形监测系统的设计

2.1 系统整体框架

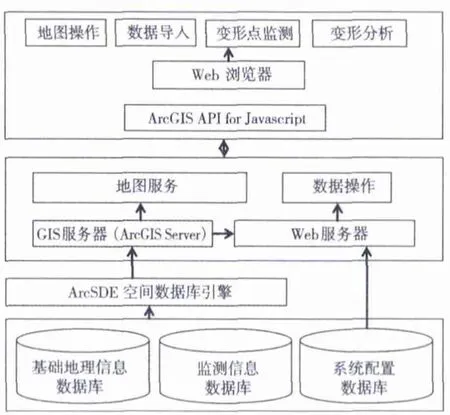

根据监测系统建设目标并结合JavaScript技术和ArcGIS Server的特点,将系统总体上分为数据层、业务层和表现层多层结构[5],见图1。

(1)数据层。作为系统的底层,负责整个系统的原始数据(空间数据和属性数据)的相关访问,为数据层上的业务层提供数据服务。

(2)业务层。处于数据层和表现层的中间位置,负责系统中的数据交换,以及其他业务逻辑的具体实现、业务规则的设计以及相关系统设计等。

(3)表现层。3层结构中的最高层,直接与用户交互,可以接受用户输入并通过地图的形式展现出来,并通过Javascript使用户获得更好体验。

图1 系统总体框架图Fig.1 Frame diagram of system

2.2 系统数据库设计

系统数据库包括空间数据库和属性数据库2部分。空间数据库主要存储图形数据,包括基础地理信息数据、监测区域平面数据、监测线路数据、监测点数据等,属性数据则主要存储系统登录管理数据、系统配置数据以及监测数据。

监测信息作为系统的核心,是整个系统进行变形分析和变形预测的基础,在设计上,将空间数据和属性数据将分离,即将图形的监测点数据存入空间数据库中,而将实时获得的监测数据存入属性数据库中,两者通过属性id相连接,使得其具有低耦合的特点,在保证空间数据和属性数据有效关联的情况下减少了频繁的对空间数据库的操作,并分散了数据库的访问存储压力。

其中监测点表和监测数据表的表结构见表1和表2。

表1 监测点表Table 1 List of monitored point

监测点表记录了基坑中的各个监测点的基本情况,包括点号、点类别、点编码、点名以及监测频率等。

表2 监测数据表Table 2 List of monitored point value

监测数据表记录了监测点号,监测数据编号、监测值和监测时间。

3 宁波市火车站变形监测WebGIS系统实现

宁波站改建工程按8台16线规模进行改造,拆除既有站房和客车整备所,新建南北站房和高架候车室,并在站房和车场下新建地下集散厅并连接城市轨道交通线。宁波站改建工程基坑围护结构开挖面积大、深度高、地质环境差等,为实时掌握基坑的土体以及支护结构的内力变化,确保基坑施工安全,通过在现场进行监测(包括围护体水平位移监测、支撑轴力监测、地下水位监测、周围建筑物沉降监测等)获取数据后,应建立一个变形监测系统进行数据的录入、分析、预测,为基坑的安全建设提供保障[7]。

结合宁波站改建工程变形监测,构建基于webGIS的变形监测系统,通过空间数据库对监测数据进行统一管理,并将每日的监测数据进行入库,变形监测的数据报表、数据超限分析和预警实现了自动化,以提高监测的工作效率和正确率,系统实现步骤和功能如下。

系统从整体上分为数据数据管理、基本地图操作、监测数据查询分析、结果输出几个部分。其中监测数据查询分析进一步细分为监测查询和数据分析2个子模块,结果数据细分为地图输出和统计报表2个子模块。系统的主界面如图2所示。

图2 系统界面图Fig.2 The system interface diagram

3.1 数据管理功能

数据管理功能主要是通过ArcSDE空间数据引擎和SQL Server数据库进行空间数据、属性数据的插入,更新,删除,查询等功能。

对于地图底图则直接以切片文件的形式存储在服务器上,不存储于数据库中。

将其他的空间数据分为频繁更新和较少更新的2类分别存储以减少数据库的压力,更加有效的对数据库资源进行分配;

由于监测数据种类多,数量大,因此,采取分次获取,集中插入的方法,以减少由于多次数据库事务创建造成的性能损耗。

对于获得的.xls格式的监测数据,通过浏览器端上传到服务器,服务器在对数据进行检核和校对后将数据导入到数据库中,并将相应的数据以JSON(JavaScript object notation,一种轻量级的数据交换格式)[10]数据的格式返回到前端并显示。轴力数据导入结果见图3。

图3 轴力数据导入结果Fig.3 Output of axial force data

3.2 地图基本操作功能

包括对地图的浏览,移屏、导航、图层管理、地图输出等功能,其中对地图的浏览、移屏和导航可以快速的利用ArcGIS API For Javascript所提供的接口实现。

对于地图的图层管理,包括地图图层可视化和拖拽显示:

(1)地图图层可视化通过改写Dojo Tree底层代码,将原始的Dojo Tree节点改进为具有选择框的节点以进行地图图层的显示控制:在进行节点选择框点击事件时,获取当前地图服务下分图层的可视情况数组,利用Layer.setVisibleLayers()函数实现。

(2)地图图层拖拽显示通过捕捉Dojo Tree的OnDndDrop事件,通过树节点拖拽先后的节点存储数组对比,得到最近的图层顺序,利用Map.reorder-Layer()函数实现。

在系统进行地图输出时,通过Web生成PDF的形式进行地图打印,由于地图包含有多重图层,并且每个子图层的显示情况并不一致。因此,采取利用从ArcGIS Server直接生成图片打印的方法。从ArcGIS Server动态生成图片的方法如下(示例):

http://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/USA/MapServer/export?dpi=96 &transparent = true&format = png8&bbox =-187.93613086936358%2C7.9788987855341205%2C -38.73115094560027%2C93.23888731339886 &bboxSR=4326&imageSR=4326&size=427%2C244&layers=show%3A0%2C1%2C2%2C3&f=image。该地址分割如下:

(1)http://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/USA/MapServer为该地图图层服务的地址;

(2)dpi=96&transparent=true&format=png8设置了生成图片的每英寸点数、透明度以及图片格式;

(3)bbox= - 187.93613086936358% 2C 7.9788987855341205%2C - 38.73115094560027%2C 93.23888731339886设置了生成图片的经纬度范围;

(4)bboxSR=4326&imageSR=4326设置了生成图片的参考坐标系;

(5)size=427%2C244设置了生成图片的大小;

(6)layers=show%3A0%2C1%2C2%2C3设置了该地图图层显示的子图层;

(7)f=image设置了生成的文件格式为图片。注:在上述示例中,%2C代表“,”;&代表连接字符。

3.3 监测数据查询分析功能

监测数据查询,包括鼠标点击监测点和输入查询条件2种方式进行查询:

(1)鼠标点击查询通过获取鼠标点击得到的监测点信息,利用 QueryTask(ArcGIS API For JavaScript所提供的查询接口)以该查询点的地理信息(Geometry)进行查询;

(2)输入条件查询同样是利用QueryTask,但是与鼠标单击查询不同的是通过利用诸如Where id=“001”的查询语句进行查询;

由于所有的查询均是基于ArcGIS Server所发布的地图服务所进行的,由于地图服务是 Rest(RepresentationalStateTransfer表述性状态转移)架构风格,相对于Soap(Simple Object Access Protocol简单对象访问协议)服务具有性能高、成本低、时间少、风险小的特点,并且具有极大的灵活性和易用性[8]。

通过这2种方法所查询到的数据,均通过在地图图层上新建的GraphicLayer上重新绘制和展示。

监测数据的分析功能包括日分析和周期分析:

(1)日分析通过对相邻两天的监测数据进行对比分析分析变形趋势,由于对于每个监测点的单日变形值均设有上限(坑外测斜为3 mm/d,坑外位移为2 mm/d,坑外地表沉降为2 mm/d),若通过对比发现单日变形量超限则进行预警并在次日获取数据时进行重点观察;若连续2次出现变形量超限则将预警情况进行上报以进行一步分析。

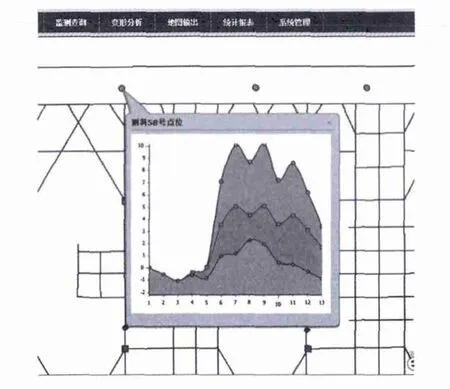

图4所示为基坑外围测斜58号点位当天以及前2 d的水平位移。

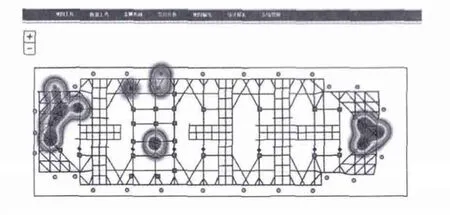

(2)周期分析通过统计单日分析而来,统计在该检测周期内出现变形超限的点位情况,通过进行点位聚合分析将变形超限监测点相聚合,得出相应的重点变形区域,在地图上通过不同颜色表示生成热点地图,以便在下个检测周期观测中予以重点观察。

图4 水平位移趋势图Fig.4 Horizontal displacement trend graph

4 地图预警分析

作为监测系统,需要对监测过程中出现的变形超限情况进行及时的显示和预警。对于变形点而言,其变形并不是孤立的,在一定范围内出现较多的变形点意味着该区域发生严重后果的几率相对较大。

系统通过获取整个基坑监测区域的监测点的外包矩形作为整个地图预警的分析范围。在出现变形超限的情况时,系统对整个监测区域内的监测点进行综合分析,对于单个变形点建立圆形缓冲区,通过渐变色反映变形影响范围,并对相邻的缓冲区进行合并处理。对缓冲区进行合并处理时,通过取缓冲区的交点,在焦点内部的区域进行合并,并根据到缓冲区中心的距离计算所受影响的程度,在缓冲区交叠处的影响程度为2个缓冲区影响之和。

通过缓冲区的方法可以很方便的获得当前基坑的整体变形情况,在利用GM(1,1)模型进行相应的数据预测分析后,可以得到系统的变形趋势,可以为决策人员的工作提供必要的参考。系统预警分析见图5。

图5 系统预警分析图Fig.5 Early warning graph of analysis system

5 结论

(1)将WebGIS应用于变形监测中,改变了传统变形监测的工作模式,使获得的数据得到统一管理,并克服了原有变形监测中人工管理数据的数据分散、时效性差、不能准确分析的问题。由于Javascript在浏览器上的广泛应用,使得系统的可扩展成为可能,并且极大地提高了系统的可部署性。

(2)基于Rest的地图服务使得对地图资源的操作得到统一和简化,方便了系统集成于共享;基于JSON的GIS数据传输使得空间数据的传输速率和解析速率得到很大的提高。本文在研究WebGIS优点的基础上利用Javascript构建了一个实际的变形监测系统,通过系统可以对整个监测过程进行实时、高效监控,并为决策者提供客观评价的依据,对保证工程施工安全具有重要作用。

(3)目前系统只能进行二维平面上的监测分析,如何进行三维的监测和变形分析则是今后研究的重点。

[1]金雁中.基于WebGIS的远程变形监测系统开发技术研究[D].太原:太原理工大学,2007.JIN Yanzhong.Research and development of remote deformation monitoring system based on WebGIS[D].Taiyuan:Taiyuan University of Technology,2007.

[2]刘俊,谭建军,邵长高.基于Flex的WebGIS框架设计与实现[J].计算机工程,2010,36(10):242-245.LIU Jun,TAN Janjun,SHAO Changgao.Design and Implementation of WebGIS frameword based on flex[J].Computer Engineering,2010,36(10):242 -245.

[3]郭婧,张立朝,王科伟.基于 ArcGISServer构建地理信息服务[J].测绘科学,2007,32(3):91-93.GUO Jing,ZHANG Lichao,WANG Kewei.Building geographic information service based on ArcGIS server[J].Science of Surveying and Mapping,2007,32(3):91 -93.

[4]吴功和,丛明日.基于 ArcGISServer的分布式GIS应用[J].测绘科学技术学报,2006,23(1):52-55.WU Gonghe,CONG Mingri.Analysis of distributed GIS application based on arc GIS server[J].Journal of Geomatics Science and Technology,2006,23(1):52 -55.

[4]孙利华,吴焕萍,郑金伟,等.基于 Flex的气象信息网络发布平台设计与实现[J].应用气象学报,2010,21(6):754-761.SUN Lihua,WU Huanping,ZHENG Jinwei,et al.Designing and implementation of meteorological information Web sharing system[J].Journal of Applied Meteorological Science,2010,21(6):754 -761.

[5]谈冉,陈巍,薛胜军.设计模式在典型,net三层架构Web程序中的应用[J].武汉理工大学学报:交通科学与工程版,2006,30(2):344-346.TAN Ran,CHEN Wei,XUE Shengjun.Application of design patterns in.net multilayer architecture application[J].Journal of Wuhan University of Technology:Transportation Science& Engineering,2006,30(2):344-346.

[6] Preciado J C,Linaje M,Sanchez F,et al.Necessity of methodologies to model rich Internet applications[C]//Web Site Evolution,2005.(WSE 2005).Seventh IEEE International Symposium ,2005.

[7]鲁四平,彭仪普,康晀,等.宁波南站上跨深基坑铁路便桥静态监测技术[J].铁道科学与工程学报,2012,9(4):41-46.LU Siping,PENG Yipu,KANGRizhao,et al.Static monitoring technology of temporary railway bridge across deep pit at ningbo station[J].Journal of Railway Science and Engineering,2012,9(4):41 -46.

[8]李金朋,石吉宝,钱亚芳.RIA与REST服务相结合构建WebGIS的研究:以成都市遥感影像管理系统为例[J].勘察科学,2011(4):13-15.LI Jinpeng,SHI Jibao,QIAN Yafang.Study of WebGIS based on RIA and RFST services:as an example of management system of Chengdu remote sensing image[J].Site Investigation Science and Technology,2011(4):13-15.

[9]姚鹤岭.基于REST的GISWeb服务研究[D].郑州:解放军信息工程大学,2005.YAO Heling.Research on GISWeb service based on rest[D].Zhengzhou:The PLA Information Engineering University,2005.

[10]韩敏,冯浩.基于JSON的地理信息数据交换方法研究[J].测绘科学,2010,33(1):159-161.HAN Min,FENG Hao.Research of GIS data exchange method based on JSON [J].Science of Surveying and Mapping,2010,33(1):159-161.