农村公共产品成本分担对农户收入差距的影响机理与实证研究

2013-09-20史耀波

杨 斌,史耀波

(1.西北大学经济管理学院,陕西西安 710127;2.西安理工大学经济与管理学院,陕西西安 710054)

农村公共产品成本分担对农户收入差距的影响机理与实证研究

杨 斌1,史耀波2

(1.西北大学经济管理学院,陕西西安 710127;2.西安理工大学经济与管理学院,陕西西安 710054)

增加农村公共产品提供可以用来缩小农户间收入差距吗?通过构建简要两期生产模型,揭示农村公共产品不同成本分担模式对农户收入差距影响机理,并采用陕西5个县20个村400户农户调研数据验证了公共产品提供对农村居民收入差距的影响。发现:仅有通过对农村居民征收收入税的方式来提供消费性公共产品,才会缩小收入差距;通过政府拨款方式或通过农户一事一议集资提供农村生产性公共产品,都会拉大收入差距;而通过合作社集资方式提供农村生产性公共产品,对农户收入差距的最终影响须视具体情况而定。

农村居民;收入差距;农村公共产品提供

一、引 言

农村居民的整体收入水平得到大幅提高的同时,收入差距却在不断拉大。无论是农村总体收入差距、区域间收入差距、还是区域内收入差距,都呈现持续扩大的趋势[1]。我国农村内部按五等分的最高收入户和最低收入户人均纯收入差距达7倍左右,全国农村基尼系数由1978年的0.21攀升至2010年的0.45。在一个农村人口占绝大多数、农村居民整体收入水平偏低且“不患寡而患不均”观念根深蒂固的国家,收入差距过大可能诱致农村居民的“相对剥夺感”,降低农户满意度,也成为提高农户福利的一个重要障碍[2]。农村居民收入差距不断扩大的问题,成为我国改革开放以来社会各界共同关注的焦点。

对农村居民收入差距这一问题的研究,主要围绕着差距的变化特征和差距的成因两条思路展开。关于农村居民收入差距的变化特征,大多认为我国农村居民的收入差距在不断拉大[3-4〛,尤其是东中西部地区间的收入差距在迅速扩大[5];而有关农村居民收入差距成因的观点却存在分歧,兰萍[6],王永平[7],唐平[8]等学者认为主要原因是非农产业的发展和产业结构的不合理;高梦滔[9],王姮[10]等学者认为主要原因是教育和在职培训体现出的农村居民人力资本差异,而靳卫东[11],李大胜[12],张东辉[13]等学者却认为主要原因在于公共财政政策。因此,基本主张政府应该加大对农村的公共产品投入,如扩大农村教育投资、加快农业技术革新、提供劳务输出信息组织并保护农村劳务输出[14]、加大农业基础设施投资以进一步改善农业生产条件等[8,15]。然而,在税费改革后,公共产品的筹资模式发生了根本性变化,农户承担的成本与以往有很大不同,增加农村公共产品提供就一定能够缩小农村居民的收入差距吗?对此,不管是在理论层面还是在实证层面,至今尚无文献进行专门探讨。因此,本文从理论层面就农村公共产品提供对农村居民收入差距的影响进行了初步探讨。

本文其余部分安排如下,第二部分对农村公共产品相关特征及农户收入差距的衡量方法进行界定,第三部分是一个两期生产模型,第四部分是对模型结果的讨论,第五部分是实证分析,最后是文章结论。

二、概念界定与理论模型构建

(一)相关概念界定

按农村公共产品功能可以将其分为消费性和生产性公共产品两大类。消费性公共产品可以改善农村居民的生活条件,但对农业生产和农户收入没有直接影响;农村生产性公共产品能够通过提高农业生产效率,节约私人生产成本等方式影响农户的收入、农村消费性进而导致出现农户间的收入差距。

由于当前农村存在不同筹资渠道,农户承担成本是不同的,收入就会出现显著差异。根据承担成本的差异,将公共产品的融资渠道分为两大类:⑴农户承担供给成本,如农户“一事一议”集资和合作社筹资提供等;⑵农村居民不承担供给成本,如国家专项拨款、非政府组织、企业、个人捐赠等①由于通过市场融资并提供的农村公共产品,虽然农户不需要付出提供成本,但使用者必须付费,因此,更多具有私人产品的特征,本文不将它作为此文研究对象。。尽管通过农户集资或合作社提供公共产品,其提供成本都由农村居民承担,但差异在于:合作社筹资基本是采用收入税的形式征收,乡村“一事一议”集资通常采用人头税的形式征收[16]。

对收入差距的衡量方法有很多,常用的有基尼系数、泰尔指数和余期望系数、变异系数、方差等等。不同衡量方法在研究中各具优势,没有明显的优劣之分,通常根据研究问题的需要来选择合适的衡量方法。出于理论研究的需要,本文使用农村居民纯收入的方差来衡量农村居民的收入差距。

(二)理论模型构建

本文假设每户只有一人,每个农户就是一个独立的生产单位。此时,农村居民间的收入差距就是农户间的收入差距。考虑一个两期经济,t=1,2。在时期t=1,农户获得收入Y,该区域提供农村公共产品,农户分摊成本为X;在时期t=2,农户利用上期该区域提供的农村公共产品进行生产,并获得纯收入Z。接下来本文将先根据农户t=1期的收入Y和改期承担成本情况,求得农户1期的纯收入,再通过生产函数求得农户2期的纯收入。此基础上求得农户两期总的纯收入以及特定区域内农户收入的方差,并作进一步分析。

1.t=1期农户纯收入

t=1期得农户获得收入Y,该收入是农户生产收入与生产成本的差值。为体现农户t=1期收入的差异,假定Y是一个随机变量,在区间[a1,a2]上服从均匀分布。其中a1、a2为常数,0<a1<a2。农户纯收入等于农户收入减去农户上缴的农村公共产品成本,即I=Y-X。下面分情况讨论农户1期纯收入:

(1)当该区域不提供农村公共产品时,农户上缴费用X=0。此时,农户1期纯收入Z10=Y。

(2)当该区域提供的农村公共产品通过国家专项资金、捐赠等不需农户承担成本的方式融资时,农户上缴费用X=0。此时,农户1期纯收入Z11=Y。

(3)当该区域提供的农村公共产品由税收、集资等需要农户承担成本的方式融资时,可以分“一事一议”人头税和合作社收入税两种具体筹资方式讨论此时的农户纯收入。若采用对农户征收人头税方式筹资,每个农户需上缴固定数额的人头税c,因此有X=c,此时农户1期纯收入为Z12=Y-c;若采用对农户征收收入税方式筹资,假定税率为α,0<α<1,则农户需上缴收入税αY,因此有X=αY,此时农户1期纯收入为Z13=(1-α)Y。

由于农户1期收入Y为随机变量,而变量Z10、Z11、Z12和Z13都是随机变量Y的函数,因此,上述变量都是随机变量。

2.t=2期农户纯收入

时期t=2,农户进行生产并获得收入。若t=1期农户所处村级层面没有公共产品提供,则农户仅依靠私人投入品进行生产;若t=1期农户所处区域提供的是农村消费性公共产品,由于农村消费性公共产品对农户生产没有直接影响,因此,农户此时也只能依靠私人投入品进行生产;若t=1期农户所处区域提供的是农村生产性公共产品,则农户生产过程中使用私人投入品的同时还将使用该公共产品,且不需对该公共产品的使用付费。

本文假定农户的生产函数为y=φ(l,k),且农户的生产函数具有不变生产规模。其中,l为农户的劳动投入量,k为农户对生产投入品的投入数量,y为农户的农产品产出。由于每个农户只有一人,因此可以将农户所提供的劳动看作是固定的,农户的生产函数就可以简写为 y=f(k)。进一步,同 Romer[17]一样,本文假定农户的生产函数是 AK生产函数,即f(k)=AK,其中A为一正常数。此外,假定农产品市场和私人投入品市场都是完全竞争市场,农产品价格为p1,私人生产投入品E1的价格为p2,并假设p1A>p2>0以保证农户生产有利可图。为使分析简化,假定农村生产性公共产品E2为私人生产投入品E1的完全替代品。此外,本文还假定农户将t=1期收入的固定比例β用于消费,β>0,且有β+α<1,βY+c<a1同时成立。该条件既能保证农户需要承担农村公共产品提供成本时能够进行生产,又能防止农户生产规模无限扩大。时期t=2,农户生产的目标是利润最大化。

接下来将分t=1期不提供农村公共产品、提供消费性公共产品以及提供生产性公共产品三种情况,讨论农户t=2期纯收入。

a.不提供农村公共产品

若t=1期该区域不提供任何农村公共产品,此时,农户的私人生产投入金额为(1-β)Y,农户对私人投入品E1的投入数量为k1=(1-β)Y/p2。生产利润π1可以表示为:

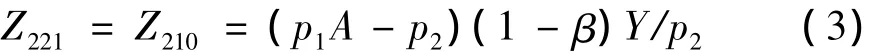

由于t=2期农户纯收入就等于农户生产利润,因此,若t=1期不进行任何农村公共产品提供时,t=2期农户纯收入为:

b.提供消费性公共产品

若t=1期该区域提供消费性公共产品,此时农户在t=2期的私人生产投入金额、农户纯收入等,都要根据t=1期农户是否承担公共产品的提供成本以及承担时的税收方式来确定。

(1)若t=1期,农户不需承担消费性公共产品提供成本。此时,农户在2期的私人投资金额不受影响。由于消费性公共产品对2期生产不产生直接影响,因此,农户在2期的纯收入为:

(3)若t=1期,对农户征收收入税为农村消费性公共产品融资。此时,农户在2期的私人投资金额为(1-α-β)Y,农户对私人投入品E1的投入数量为k1=(1-α-β)Y/p2。由于t=2期农户纯收入等于农户生产利润,因此,农户t=2期纯收入为:

c.提供农村生产性公共产品

若t=1期提供农村生产性公共产品,由于农村生产性公共产品是私人生产投入品E1的完全替代品,且农户不需为t=2期的使用付费,因此农户在2期的生产中使用私人投入品的同时,会尽最大能力利用E2。由于不同农户的能力,包括对生产性公共产品的利用能力客观上存在差异,为体现此差异,本文假定农户对农村生产性公共产品E2的利用量k2为一随机变量,在闭区间[d1,d2]服从均匀分布。其中0≤d1<d2,且k2与Y独立。农户在2期的生产投入为私人品投入量与公共产品利用量之和,其总量为k=k1+k2。此时农户在t=2期的私人投入金额和纯收入,同样须视t=1期农户是否承担公共产品成本以及在承担成本条件下的征税方式而定。

(1)若t=1期,农户不承担农村生产性公共产品的提供成本。由于假定p1A>p2,因此农户私人投资的边际产品收益不受对生产性公共产品使用的影响,且生产总是有利可图。此时农户私人投资金额为(1-β)Y,农户对私人投入品z1的投入数量为k1=(1-β)Y/p2,农户的生产投入总量k=(1-β)Y/p2+k2。由于t=2期农户收入就等于农户生产利润,因此,农户t=2期纯收入为:

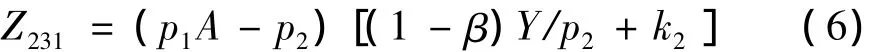

(2)若t=1期,对农户征收人头税为农村生产性公共产品提供融资。此时,农户在2期的私人投资金额为(1-β)Y-c,农户对私人投入品E1的投入量为k1=[(1-β)Y-c]/p2,农户的生产投入总量k= [(1 -β)Y -c]/p2+k2。由于t=2期农户收入就等于农户生产利润,因此,农户t=2期纯收入为:

(3)若t=1期,对农户征收收入税为农村生产性公共产品提供融资。此时,农户在2期的私人投资金额为(1-α-β)Y,农户对私人投入品E1的投入量为k1=(1-α-β)Y/p2,农户的生产投入总量k=(1-α-β)Y/p2+k2。由于t=2期农户收入就等于农户生产利润,因此,农户在时期t=2纯收入为:

由于,1期收入Y和2期对生产性公共产品的利用量 k2都是随机变量,因此,变量 Z210、Z221、Z222、Z223、Z231、Z232和 Z233都是随机变量。

三、模型结果分析

将上节得到的农户两期纯收入直接加总可得农户两期总的纯收入。在不引起混淆的前提下,本文将农户两期总的纯收入称为农户总收入。接下来本节将给出该区域内不同情况下农户总收入的表达式,同时通过积分得到该区域农户总收入的方差。为表达更加简洁,本文令φ=(p1A-p2)2×Var(K2)=(p1A -p2)2·(d2-d1)2/12,φ =Var(Y)=(a2-a1)2/12。农户总收入、总收入方差的计算结果及其表达式详见表1。

表1 不同情况下的农户总收入及区域内农户总收入方差

根据表1,将不同情况下的农户总收入方差进行比较,发现它们之间存在如下关系:v0=v1=v2;v3<v0;v0<v4=v5。v0=v1=v2表明,不提供农村公共产品时的农户总收入方差与通过不承担成本方式和通过人头税方式提供消费性公共产品时的农户总收入方差相等;v3<v0表明,通过收入税方式提供消费性公共产品时的农户总收入方差小于不提供公共产品时的农户总收入方差;v0<v4=v5表明,不提供农村公共产品时的农户总收入方差大于通过不承担成本的方式和通过人头税方式提供农村生产性公共产品时的农户总收入方差。

由于同一区域内农户收入的方差是对该区域农户收入差距的衡量,方差越大表明该区域农户收入差距越大,方差越小则表明该区域农户收入差距越小。根据上述分析,本文得出如下命题:

命题1:在特定区域,通过农村居民不承担成本的方式提供消费性公共产品以及通过对农村居民征收人头税的方式(“一事一议”)提供消费性公共产品,都不会影响该区域内的农村居民收入差距;若在该区域通过对农村居民征收收入税(村级合作社)的方式提供消费性公共产品,则会缩小该区域内农村居民的收入差距。

命题2:在某区域,通过农村居民不承担成本的方式以及通过对农村居民征收人头税的方式提供生产性公共产品,都会拉大该区域内农户间收入差距。

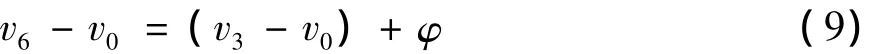

此外,当通过对农户征收收入税的方式提供农村生产性公共产品时,将区域内农户总收入的方差与不提供公共产品时农户总收入的方差相比有:

由于(9)式第一项的值小于0,而第二项值φ大于0,因此v6与v0两者的大小关系需视具体情况而定。由命题1可知,(9)式第一项v3-v0为负,它反映的是征收收入税对农户收入差距的调节作用;第二项φ为正,它反映的是农村生产性公共产品对农户收入差距的拉大作用。v3-v0值越大,表明征收收入税对农户收入差距的调节作用越弱;φ值越大,表明生产性公共产品对农户收入差距的拉大作用越强。

命题3:在某区域,通过对农村居民征收收入税的方式提供生产性公共产品时,若此时调节作用强于拉大作用,则会缩小该区域农村居民的收入差距;否则就会扩大该区域农村居民的收入差距;当两种力量相当时,不会对农村居民的收入差距产生影响。

农户能力差异对生产性公共产品提供的收入差距扩大作用的影响。由于区域内农户对生产性公共产品E2的利用量k2在闭区间[d1,d2]服从均匀分布,因此区间长度d2-d1反映了农户能力的差异程度。将φ对农户能力的差异程度变量d2-d1求偏导得:

命题4:在某区域提供生产性公共产品(不管以何种方式提供),该区域农村居民对公共产品利用能力的差异越大,则生产性公共产品对农户收入差距的拉大作用也越强。

四、实证分析

本文数据来自中国科学院农业政策研究中心于2005和2008年对于全国5个省25个县101个村的跟踪调查,问卷围绕中国农村生产发展和公共投资。本文选取陕西省内5个县20个村的400户农户,以2005、2008年2次的调查数据作为本研究的依据。

(一)变量设定

1.被解释变量

被解释变量是村级农户间收入的差距,指同一个村的农户间的家庭人均纯收入的差距,由于本文的数据来源于对农户的抽样调查数据,因此,本文使用样本村的被调查农户的家庭人均纯收入的样本标准差来衡量村级农户间收入差距,本文将此被解释变量记作Va。

2.解释变量

国家拨款、他人捐赠融资提供的村级公共消费品总金额记作Dc1;市场融资提供的农村公共消费品总金额变量记作Dc2;以人头税形式融资提供的农村公共消费品总金额记作Dc3;Dp1为国家专项拨款、他人捐赠融资提供的农村生产性公共产品总金额;Dp2为市场(融资)方式供给的生产性公共产品金额;Dp3为通过对农户征收人头税方式筹资的村级生产性公共产品提供总金额。

3.控制变量

(1)村外出务工劳动力占本村劳动力的比例。为了与农户家庭主要劳动力平均外出务工时间比例相区别,记作Wo1。当农户外出务工时,由于农户外出务工收入高于纯粹从事农业生产的收入,此外农户外出务工获取收入的机遇有很大差异,这些都可能导致同村农户间的可支配收入差距扩大,因此外出务工劳动力比例越高可能会导致农户间收入差距越大。

(2)从事工商经营的家庭占整个村家庭总数的比例,为了与农户家庭主要劳动力平均从事非农经营时间比例相区别,记作Bu1。从事非农经营通常比从事纯粹农业生产更加高的收入,此外,同是从事自营工商经营,不同家庭的经营收入又可能存在巨大差异,因此从事非农经营的工商户的比例越高可能会导致农户间收入差距越大。

(3)行政村少数民族人口所占比例,为了与农户的民族特征变量相区别,记作Ra1。由于不同民族的经济观念有差异,因此也会在一定程度上影响农户间收入的差距。

(4)村离最近城镇的距离反映了村参与社会经济活动的区位因素,不同农户对这些机遇的利用能力存在差异,因此离城距离越近农户间收入差距可能越大,记作Di1。

(二)多元线性回归分析

本文设定如下多元线性回归模型来研究村级公共产品提供对农户间收入差距的影响:

其中,β0为模型的截距项,β1、β2、β3、β4分别是村外出务工劳动力比例、村自营工商户比例、村少数民族人口比例和村离最近城镇的距离等四个控制变量对应的影响系数;T为以2005年调查统计数据为参照年的一个年度虚拟变量,当数据来源于2005年调查数据时取0,否则取1,该虚拟变量用于控制年度差异,βT为其影响系数;E'代表由村级公共产品提供的相应解释变量组成的解释变量列向量,βE为解释变量相应影响系数构成的系数行向量;εi为模型的随机扰动项,它服从均值为0、方差为σ2的标准正态分布。

表1中模型1考察了控制变量对农户间收入差距的影响,模型2考察了通过国家拨款、他人捐赠渠道提供村级公共消费品对农户间收入差距的影响,模型3考察了通过税费、集资渠道融资的村级公共消费品提供对农户间收入差距的影响,模型4考察了村级生产性公共产品提供对农户间收入差距的影响,模型5和模型6则分别考察了通过国家专项拨款、他人捐赠渠道融资的村级生产性公共产品提供和通过税费、集资渠道融资的村级生产性公共产品提供对农户间收入差距的影响,模型7是一个综合模型。各个模型的拟合优度依次为0.229、0.233、0.225、0.238、0.224、0.232 和 0.236,相应的 F 统计量是显著的,且各模型的方差膨胀因子VIF统计量的值均处于合理范围之内。

表1 村级公共产品提供对农户间收入差距影响的回归结果

从模型1来看,除两个控制变量Di1和T外,常数项、变量Wo1、Bu1和Ra1的系数均在0.10水平下显著,模型的拟合优度、方差膨胀因子均处于合理范围之内,并且各个控制变量的系数都与预期相同,有趣的是,变量Ra1的系数为负并且在0.10的水平下显著,也就是说随着村少数民族人口比例的增加村农户间收入差距在缩小,这表明在陕西省少数民族农户的可支配收入差距低于汉族农户。另外T的系数为正,然而其系数估计量并未通过显著性检验,这表明随着时间的推移,陕西省村级农户间的可支配收入差距有扩大的趋势,但是该趋势从短期来看还不是太明显。变量Di1的系数为负,这与前面的理论预期相符,而其系数估计量没有通过显著性检验,这表明尽管村离城市的距离越远村农户间收入差距有缩小的趋势,然而该趋势却不明显。变量Wo1和Bu1的系数为正,与前面的理论预期相符,并且都通过了水平为0.05的显著性检验,表明劳动力外出打工比例和村从事工商经营的家庭比例都是影响村农户间收入差距的重要因素,并且对村农户间收入的差距有明显的扩大作用。

从模型2的回归结果可以看出,国家拨款、他人捐赠融资提供的村级公共消费品数量变量Dc1的系数为正,没能通过10% 显著性检验。这表明增加通过国家拨款、他人捐赠融资的村级公共消费品提供,对村级农户间的可支配收入差距没有明显的影响。从模型3的回归结果来看,市场融资提供的农村公共消费品数量变量Dc2系数为正,但系数估计量同样未能通过水平为0.1的显著性检验。实证结果与理论预期一致。这表明,通过市场融资增加村级公共消费品提供对村级农户间收入差距没有明显影响。这样就可得出结论:增加通过人头税筹资提供的农村公共消费品不会对村级农户间的纯收入差距产生明显影响。此外,从模型4的回归结果来看,人头税形式融资提供的农村公共消费品数量的变量Dc3系数为负,但系数估计量同样未能通过10%显著性检验。实证结果与理论预期一致。这表明,通过对农户征收人头税形式融资增加村级公共消费品提供对村级农户间的纯收入差距没有明显影响。这样就可得出结论:增加通过人头税筹资提供的农村公共消费品不会对村级农户间的纯收入差距产生明显影响。

模型5、模型6和模型7分别考察了国家专项拨款、他人捐赠渠道融资的村级生产性公共产品提供、市场融资的村级生产性公共产品提供和通过对农户征收人头税方式筹资的村级生产性公共产品提供对农户间收入差距的影响。从回归结果来看,与理论预期一致,变量Dp1、Dp2和Dp3的系数均为正,且都在0.01的水平下显著。这表明在通过国家专项拨款、他人捐赠、市场融资以及通过对农户征收人头税方式筹资提供村级生产性公共产品会扩大同村农户间收入差距。

(三)农村公共产品供给对农户间收入差距的影响

实证结果表明,村级公共消费品提供,不管是农户不承担任何最初成本的方式(市场融资、政府专项拨款和他人捐赠)还是农户需要承担费用的方式(通过征收人头税方式)都对村级农户间的收入差距没有明显的影响。原因主要有两个,一是农户不承担成本或者对农户征收人头税,都不会从农户税费负担层面对农户纯收入的差距造成影响,另一方面,农村公共消费品不会对农户的生产产生影响,因此也就不会通过农户收入来对农户间的纯收入差距产生影响。此外,村级生产性公共产品的提供,包括通过农户不承担任何最初成本的市场融资和政府专项拨款、他人捐赠融资的村级生产性公共产品提供和通过农户承担成本的人头税筹资的村级生产性公共产品提供,都会导致村级农户间收入差距扩大。出现这种情况的原因是,农户不承担成本或者对农户征收人头税,都不会从农户税费负担层面对农户纯收入的差距造成影响,然而,由于农户间的能力差异尤其是因为农户间对生产性公共产品的利用能力的差异,造成了村级生产性公共产品提供拉大了农户间收入差距。

实证研究结果还发现:在当前陕西省村级公共产品主要依靠对农户征收人头税方式筹资的情况下,村级公共消费品提供不会影响农户间收入差距,但是村级生产性公共产品提供会扩大农户间的收入差距。具体来看,通过市场融资、国家专项拨款、他人捐赠以及通过采取征收人头税方式筹资提供村级公共消费品,不会影响农户间的收入差距;然而,如果提供村级生产性公共产品时情况却截然不同,不管是以需要农户承担成本的方式提供,如采用对农户征收人头税方式融资提供村级生产性公共产品,还是农户不需承担成本的方式提供,如市场融资、国家专项资金和他人捐赠融资提供村级生产性公共产品,都会导致农户间收入差距扩大。

五、研究结论与展望

通过构建两期生产模型和采用陕西省400户农户的调研数据,本文发现,农村公共产品提供对农村居民收入差距的影响,要根据提供的公共产品种类以及农户通过什么方式承担等条件而定。具体而言,若提供消费性公共产品,则只有通过对农户征收收入税(合作社集资)的方式融资,才会缩小农村居民的收入差距;若提供生产性公共产品,则不管是通过农村居民不承担成本的方式融资还是通过对农村居民征收人头税(一事一议)的方式融资,都会拉大农村居民的收入差距。农村居民自身能力的差异越大,则生产性公共产品提供对农户收入差距的拉大作用也会越强。应该指出的是,若通过征收收入税的方式融资提供生产性公共产品,则它对农村居民收入差距的影响须视具体情况而定:当税收对收入差距的调节作用强于生产性公共产品对收入差距的拉大作用时会缩小农村居民的收入差距,否则会扩大该差距。此外,本文也发现,通过对农村居民征收收入税的方式提供农村公共产品时,提高税率会增强收入税对收入差距的调节作用。

由研究结论可知,农村公共产品提供对农村居民收入差距的缩小作用是有限度的,并且该作用的发挥是有条件的。试图通过农村公共产品提供特别是农村生产性公共产品提供来缩小农村居民收入差距,可能难以达到预期的效果。

由于农村公共产品能够对农村居民增收起到重要作用[18-19],因此确实应该增加农村公共产品提供以提高农村居民收入,但与此同时,我们必须对可能由此引发的农村居民收入差距扩大问题采取必要的预防措施。为减小农村公共产品提供带来的农村居民收入差距拉大的弊端,理论上,我们至少有两种方法可以尝试。其一,在提供农村公共产品时,采用对农村居民征收收入税的方式融资,因此要大力发展农户互助合作组织。其二,可以在提供生产性公共产品的同时,努力缩小农村居民的能力差异尤其是对生产性公共产品利用能力的差异。

[1]黄祖辉,张晓波,王敏.农村居民收入差距问题的一个分析视角:基于农民企业家报酬的考察[J].管理世界,2006(01):80-87.

[2]史耀波.农户受益、福利水平与农村公共产品供给的关联度[J].改革,2012(3):99-104.

[3]吴定宪.关于农民收入差距的调查与对策[J].农业经济问题,1998(08):57-58.

[4]黄应绘.对我国农村收入差距的分析[J].经济问题,2005(08):50-60.

[5]聂海,陆迁.东中西三大经济地带农村居民收入差距研究[J].商业研究,2007(05):112-116.

[6]兰萍.中国农村居民收入差距状况的分析[J].商业经济与管理,2002(04):51-53.

[7]王永平,刘远坤.贵州省农民收入差距扩大化趋势及成因分析[J].农业经济问题,2004(08):6-8.

[8]唐平.农村居民收入差距的变动及影响因素分析[J].管理世界,2006(05):77-83.

[9]高梦滔,姚洋.农户收入差距的微观基础:物质资本还是人力资本?[J].经济研究,2006(12):72-81.

[10]王姮,汪三贵.教育对中国农村地区收入差距的影响分析[J].农业技术经济,2006(02):4-11.

[11]靳卫东.农民的收入差距与人力资本投资研究[J].南开经济研究,2007(01):83-94.

[12]李大胜,李琴.农业技术进步对农户收入差距的影响机理及实证研究[J].农业技术经济,2007(03):25-29.

[13]张东辉,司志宾.教育、技术进步与农村收入差距——基于中国农村统计数据的分析[J].经济评论,2007(05):43-47.

[14]雷兴长.西部地区农民收入差距的比较研究分析[J].中央财经大学学报,2003(06):58-62.

[15]沈坤荣,张璟.中国农村公共支出及其绩效分析——基于农民收入增长和城乡收入差距的经验研究[J].管理世界,2007(01):36-46.

[16]林万龙.乡村社区公共产品的制度外筹资:历史、现状及改革[J].中国农村经济,2002(07):28-36.

[17]Romer P M.Endogenous technological change[J].The Journal of Political Economy,1990,98(5):71-102.

[18]Calderón C,Servén L.The output cost of Latin America's infrastructure gap[J].The limits of stabilization:infrastructure,public deficits,and growth in Latin America,2003:95-118.

[19]杜玉红,黄小舟.财政资金农业支出与农民收入关系研究[J].统计研究,2006(09):49-52.

The Effect of the Cost Sharing of Rural Public Goods on the Income Gap of Farmers and Positive Research

YANG bin1,SHI Yao-bo2

(1.School of Economic Management,Northwest University,Xi'an 710127,China;2.School of Economics and Management,Xi'an University of Technology,Xi'an 710054,China)

We should provide more public goods to reduce the income gap of farmers?This paper discloses the effect of different cost sharing patterns of rural public goods on the income gap of farmers by building simple two-period production model and verifies the influence of provision of public goods on the income gap of rural residents by the research data of 400 farmers in 20 villages of 5 counties in Shaanxi.We find that only by providing consumptive public goods by means of levying income tax from rural residents can the income gap be narrowed.The income gap will be enlarged if providing productive rural public goods by means of government appropriation or raising funds by farmers on case-by-case basis.If providing productive rural public goods by raising funds by co-operatives,the final effect on the income gap of farmers depends on the concrete situation.

Rural Residents;Income Gap;Provision of Rural Public Goods

A

1002-2848-2013(02)-0088-08

2012-12-14

国家自然科学基金项目(71033003);国家社科基金青年项目(11CJY054);教育部第51批博士后基金项目(2012M512018)和陕西省青年科技新星项目(2012KJXX-36)。

杨斌(1970-),陕西省府谷县人,西北大学经济管理学院博士,研究方向:农村公共投资与农村公共政策。史耀波(1979-),陕西省榆林市人,西安理工大学经济与管理学院,讲师,博士后;研究方向:公共产品理论、农村公共投资与农户福利。

责任编辑、校对:李再扬