论大学英语课堂的多重互动

2013-09-17朱雪莲

朱雪莲

(重庆工商大学融智学院,重庆 400032)

一、引言

21世纪以来,许多青年学者从不同角度探索大学英语课堂的教学模式和教学方法时,都不约而同地关注课堂的互动性。马文丽倡导双语教学的课堂互动,即作为外语的英语和作为母语的汉语的互动[1];欧阳艳提出多媒体(包括文字、图像、动画、视频、音乐、音效等数字资源)整合的交互式、视觉性、立体化教学互动[2];杨蕊主张利用网络课堂实现一种“双主体”的师生互动和学生互动[3];丁妍也探讨了以学习者为主体的学生之间的语言互动,尤其是优生和差生之间的语言互动[4];左丹弘则主张建立以学生为中心、小组为形式、组员分工合作的交互式“小组合作学习模式”来促成大学英语课堂教与学的互动[5];黄蕾、马建华论述了交际法在营造互动式大学英语课堂的意义和作用[6]。可见课堂互动性的研讨和设计是目前炙手可热的话题。但如何真正实现大学英语课堂的互动性、最大限度地调动学生的积极性和参与性则是当前急待解决的问题。

新时期大学英语课堂应该是以学生为中心、以互动为主题、以教师为督导的新思维互动课堂。在互动教学过程中,学生不再是被动的知识接受者、受问者、被试者,而是主动参与、亲身体验、教学互动的受益者;教师也不再仅仅是知识的传授者和传话筒,而更主要的是教学活动的设计者、组织者、参与者、监督者和鼓励者。大学英语课堂的设计艺术就是让课堂真正“活”起来,让学生真正“动”起来,动得多姿多彩[7]。根据多年的大学英语教学经验,笔者认为大学英语课堂的互动可以通过五重互动顺序实现,即音的互动、图的互动、信息互动、文本互动和检查互动。通过“五位一体”的互动,建立以学生为主体、文本内容为核心、互动参与为手段的、高效的多重互动课堂,从而完成大学英语课程基本的教学内容和教学任务。

二、大学英语课堂多重互动设计的理念和特点

互动性是教学的重要指标。Douglas Greer认为教学本身就是4个元素的动态互动(dynamic interaction),即学生、教师、大纲和已有知识的互动[8]。这也是设计大学英语互动课堂的基础。教学互动中,教师的角色发生变化,在学生和文本之间架起了一座沟通的桥梁,教师的主要任务则是帮助学生利用已有知识理解和掌握文本的相关内容。而且这种课堂互动式是一种顺序式互动,可以按教师设定教学内容—教师提问—学生回答—教师反馈这4个顺序进行互动设计[9]。笔者也认为,大学英语课堂的多重互动应以学生为中心,以互动为手段,以文本理解和知识掌握为宗旨,旨在营造轻松学习氛围,促进快乐学习,让学生在快乐中学习语言、掌握知识、增强技能。这种多重互动课堂的基本特点是:(1)教学过程模块化,便于分工合作,集体备课;(2)教学方式互动化,利于创造动态课堂,多沟通、多交流;(3)教学形式多样化,把多类教学方法交互融合,多渠道、多方式;(4)教学内容扩充化,从课本内容扩展到课外知识,从语言学习扩充到技能训练。

三、大学英语课堂多重互动设计的具体步骤和实施

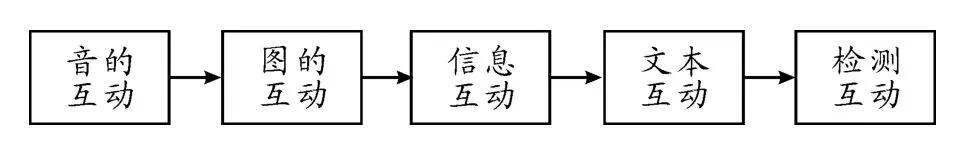

大学英语课堂的多重互动是角色(教师和学生)、文本和多媒体的交融互动。这种互动主要通过5个方面的互动顺序完成,即音的互动、图的互动、信息互动、文本互动和检测互动(图1)。

图1 大学英语课堂的多重互动

下面笔者就以《全新版大学英语综合教程》(第二版)的第四单元The American Dream为例,详细论述这5个互动的具体操作方法、步骤和注意事项。

第一步:音的互动

许多大学生步入英语课堂时,通常都带有许多负面情绪:打酱油情绪,认为自己只是来出席露面,挣足平时成绩,学不学或学多少都无所谓;畏惧情绪,认为英语是学习中的拦路虎,听不明、看不懂、道不出、写不清,课堂中时常处于惊恐状态,怕老师提问;抵触情绪,认为英语与自己专业没多大关系,对英语学习产生抗拒心理……这样的负面情绪林林总总、形形色色,涉及到大学生的学习、生活、社会等方方面面的问题。

那么如何消除这些负面因素的影响,从而使学生自然融入英语课堂呢?音的互动必不可少。教师经常收集一些耳熟能详的固定短语和习语(如as…as短语构造,like短语等),并分类整理。例如,教师可以收集一组V.+like+NP的短语来讲解如何用喻词表达人的基本动作:

bark like a dog

cry like a baby

drive like a madman

eat like a horse/bird

fight like cat and dog

follow like a sheep

grin like a Cheshire cat

howl like a wolf

这是一次师生之间的语音互动:老师教,学生学。英语课堂一开始,老师就用5分钟教学生大声诵读这些短语或习语,并作简要解释。这既让学生们领略到英语语音的节奏和魅力,又让他们了解英语短语结构的用法特征,同时还发出了一个明确、清晰的信号,那就是,英语学习的帷幕已经拉开,英语学习的殿堂已经敞开,现在是英语学习进行时,快带着欢笑和梦想进入英语语言的天地、尽情领略该语言的无穷魅力。英语优美的韵律就如一曲美妙的歌,敲醒那些沉睡的心灵。许多教师都没注意到语音的魔力,甚至忽略了语音的输入,这是很可惜的。5分钟的音韵享受,足以让学生把注意力放到英语课堂上来。

第二步:图的互动

音的互动刚结束,其语音犹在耳畔回荡,教师就马上进入第二步骤,即图的互动。教师预先从百度、谷歌中精选一幅高清的、能体现课文核心内容的图片,从图片引出课本内容。图的互动是多层次的,可采取问答式,实现师生之间的互动(老师问—学生答;学生问—老师答),也可以是学生之间的互动(学生问—学生答)。主要是利用WH问题让学生进行问答练习,侧面了解课文的背景知识。也可采取描述式,即学生描述图片内容,教师进行适当点评和补充。例如,第一册第四单元选用了以蓝天、白云为背景的自由女神像(如图2),采取学生之间的问答互动,要求学生用尽可能多的WH问题提问,练习特殊疑问句的构式。

图2 自由女神像

摘录的学生问题:

What’s in the picture?

What’s in the statue’s hand?

What’s the name of the statue?

What does the statue symbolize?

What’s the weather like?

Who proposed the building of the statue?

What’s the meaning of the statue?

…

这种图的互动可持续10分钟,既能让学生了解课文的背景知识和相关内容,又能锻炼学生的图片观察能力、语言应用能力和图片分析能力,还能活跃课堂气氛,是一种十分有效的互动手段。

第三步:信息互动

信息互动主要分为两部分,分别采取不同的互动手段。第一部分是关于课文背景知识和作者基本信息,主要采用学生之间的信息互动。教师在课前预先布置2~3个PPT课件任务,要求学生自由组成学习小组(每组5人),协作完成3分钟的PPT课件制作。PPT课件必须是提纲式的,要求一名组员用较为流畅的英语介绍本组收集的资料,并准备回答老师和其他学生的提问。例如,在“美国梦”这一单元,教师可布置3个话题让学生制作PPT:American Dream,VIPs’American Dreams和 F.C.Crawford。这样既锻炼的学生自己动手做PPT的能力,又能让他们自主了解课文的背景知识,还能锻炼他们的信息查阅能力、知识归纳能力、口语表达能力和课堂演说能力,能较好地使学生“开口说英语”,有利于调动学生的学习积极性和激发他们的创造力。第二部分则是关于课文标题、段落大意和主题的基本信息。标题讨论主要是引导学生发现核心词,并对课文基本内容进行猜测和假设。概括段落大意则可以引导学生了解各段落、各小节的主要内容,可以让学生找中心句TS或用短语归纳段落大意。根据每段的大意,引导学生发现课文的核心段落和归纳总结课文的主题。

第四步:文本互动

信息互动是让学生大概了解课文基本内容,而文本互动则是信息互动的升华,也是最为关键的互动环节。文本互动中,学生在教师的引导、帮助下深入了解课文知识、学习和掌握核心语言点和重要知识点。文本互动可通过4个环节分段落、分小节完成,即难词分析、句法分析、句义分析和段落功能分析。

难词分析主要是帮助学生认识、理解课文的生词,清除文本理解中的绊脚石。过去都是教师根据生词表讲解课文中的难词,而这种方法比较枯燥,不足以引起学生的注意。难词分析时,教师首先可以让一位学生诵读自己在该段(或该节)遇到的难词,并让其他学生补充生词,老师则用简单的语词或短语对这些语词快速释义。然后马上用制作好的近义词表、反义词表、中心语解释法和近义词例举法等测试学生对这些词汇的理解和掌握。对于其中的核心词汇,不仅要求学生例举所知道的近义词,还要求学生找到其中心语,并学会用这一中心语解释其他近义词,如:

(1)AFFORD 的近义词:give(中心语),supply,provide,offer,furnish

(2)用表示概念“给”的中心语“give”解释这些近义词:

afford:to give money or time for

supply:to give for use

“给”give provide:to give sb.sth.for help

offer:to give sb.sth.

furnish:to give as is needed

这样,学生遇到一个概念,马上就可以联想到一组近义词,并能准确定位其中心语,由此来区分这些近义词的词义和用法。

句法分析则主要引导学生识别句子基本类型(包括SV,SVO,SVA,SVOO,SVOC,SVC,SVOA),了解句子的基本构造和主要成分(S主语,V谓语,O宾语,A状语,C补语等),识别英语句子的基本成分和基本特征,并能快速定位英语句子的核心SV结构,了解英语句子焦点信息的位置和分布,尤其注意特殊句法和难句的结构分析。例如:

When I got home from work the next evening,the lawn had been mowed,the garden weeded,and the walks swept.(《全新版大学英语综合教程》第二版教师手册)

这是一个较难的句子。首先让学生找出句中的SV结构。句中共有四个SV结构:两个完整的如the lawn(S)had been mowed(V)和I(S)got home(V),两个非完整的如 the garden(S)(had been)weeded(V),and the walks(S)(had been)swept(V)。其次,找到从句标识语(如when和两个非完整SV结构的省略部分),从而确定the lawn had been mowed这个SV结构是句子的核心部分,是焦点信息,其前是一个when标识的时间状语从句,其后是两个独立结构(名词+过去分词),表示伴随状态。最后判定这是一个典型的独立主格结构,再用相应的例句让学生复习巩固。甚至还可以用NP-VP树形图画出句子的基本句法结构,引导学生了解句子成分之间的层次关系。

但这种句法分析不宜过多。一般一个段落或一个小节选1~2个典型句子做详细分析,其他的只是熟悉基本句子结构。在句法分析时,还可以引导学生识别长句和短句、圆周句和松散句、简单句和复杂句、并列句和从属句,扩展学生的句法知识。

句义分析则主要通过两种互动方式完成,即句子释义(paraphrase)或句子翻译。这是学生与文本之间的互动,是学生了解课文内容、熟悉文本知识的关键。句子释义可教会学生识别难句中的关键词,并学会用“paraphrase”的方法对难句进行句法变化和句义解释。例如,

I complimented him on the work he had done.(《全新版大学英语综合教程》第二版教师手册)

确定关键词:complimented

释义:He had done well in the work,so I praised him.

句子翻译则是帮助学生熟悉和掌握基本英汉翻译技巧(主次法、增减法、换位法、转换法、归化法、异化法等),并利用这些技巧对课文重点句子进行口译或笔译。

段落功能分析则是判断该段落的基本功能,如开篇、主题、分说、总结、过渡等,并判断段与段之间的逻辑关系,如总分、并列、递进、转折等。这种方法可以让学生了解文本的主题推进结构,熟悉段落之间的衔接和连贯。

当然,文本分析不能仅限于这4种分析。有时还应该简单介绍句子所涉及的修辞方法(尤其是隐喻)和文化背景,进一步扩展学生的英语知识和文化常识。的确,文本互动环节非常复杂,互动面广,参与角色变化快,设计任务较为艰巨,而且要难易适度、突出重点,让学生掌握文本中的关键知识,并体会英语学习中的快乐。

第五步:检测互动

利用课后的语法、词汇、阅读等练习,全方位检测学生英语的基本知识和技能。这一部分可以采用分组学习、重点讨论的方法,让学生在多样性的练习中获得实惠,把所学知识真正融会贯通,举一反三。

四、结束语

大学英语课堂的多重互动是一种角色、文本、多媒体等相互配合的多重立体互动,既有师生之间的互动,又有学生之间的互动,既教师与文本之间的互动,又有学生与文本之间的互动,既有音的互动,又有图的互动。而语言则是创造和修补互动的重要工具[10]。语言在互动中使用,互动促成大学英语课堂的良性发展,促进良好的师生关系,能加快知识的传播和文化的传递。在实际操作中,多重互动的确能使课堂真正活起来,使学生真正动起来。

当然,多重互动课堂设计仍有一些问题需要解决,如各种互动的时间如何安排、学生PPT的质量如何保证、小组分工后的不合作现象等等。

[1] 马文丽.大学英语课堂的双语运用[J].四川外语学院学报,2001(1):111 -112.

[2] 欧阳艳.多媒体教学模式下大学英语课堂互动探析[J].科技信息,2009(27):157.

[3] 杨蕊.利用网络促进大学英语课堂互动式教学[J].湖北成人教育学院学报,2009(6):108-109.

[4] 丁妍.以学习者为主体:大学英语课堂互动的必要性[J].山西师大学报:社会科学版,2012(3):180 -181.

[5] 左丹弘.“小组合作学习”与大学英语课堂互动教学新模式[J].成人教育,2011(2):116-117.

[6] 黄蕾,马建华.交际法在大学英语课堂互动中的应用浅析[J].现代交际,2011(7):31.

[7] 吴克蓉,赖鹏.大学英语课堂的设计艺术[J].语文学刊·外语教育教学,2011(8):107-108.

[8] Greer R.D.Designing Teaching Strategies:An Applied Behavior Analysis Systems Approach[M].London:Academic Press,2002:5.

[9] Kumpulainen K,David Wray.Classroom Interaction and Collaborative Learning:From Theory to Practice[M].London:Routledge,2002:2.

[10] Richards J C,Theodore S R.Approaches and Methods in Language Teaching[M].Cambridge:Cambridge University Press,2001.