鼻塞式持续呼吸道正压通气治疗婴儿喘憋性肺炎的疗效观察

2013-09-05汪际英朱冬庆

汪际英,朱冬庆

(银川市妇幼保健医院,银川 750001)

喘憋性肺炎是一种婴幼儿常见的呼吸道感染性疾病,好发于2岁以下婴幼儿,发病高峰为生后2~6个月[1]。其发病多由呼吸道合胞病毒感染引起,冬春季流行,以喘憋、三凹征及喘鸣音为主要临床表现,病情进展快,易出现心力衰竭和(或)呼吸衰竭。鼻塞式持续呼吸道正压通气(CPAP)可提供快速温湿化气流,克服气道阻力,保证足够潮气量,同时减轻小气道塌陷、增加功能残气量、防止肺泡萎陷、纠正低氧血症,能明显缓解喘憋症状。2010年10月~2012年3月,我们采用鼻塞式CPAP治疗婴儿喘憋性肺炎46例,取得较好疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择同期我院收治的喘憋性肺炎婴儿92例,均符合喘憋性肺炎的诊断标准[2],并排除罹患佝偻病、贫血、先天性心脏病、营养不良者。其中男60例、女32例,年龄0~3个月;临床表现为咳嗽、三凹征、喘憋等,且肺部听诊均可闻及湿性罗音、喘鸣音;末梢血常规中白细胞总数及分类在正常范围,合并有细菌感染者白细胞总数及中性分类增高;胸部X线可见不同程度的通气过度或肺不张的征象,有50%患儿表现为双肺纹理增粗、增多,30%患儿表现为肺炎改变,如点片状、片絮状影;均经血常规、血生化、病原学检查(痰培养和/或呼吸道病毒检测)明确病原。随机将患儿分为治疗组、对照组各46例。两组临床资料具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法 两组均给予沙丁胺醇、布地奈德气道雾化吸入解痉、平喘常规治疗。有合并细菌感染者依据痰培养、药敏试验给予相应抗生素治疗;对已合并心力衰竭患儿在原发病治疗的基础上,给予强心、利尿等对症、支持治疗。对照组在常规治疗的基础上,按传统方法予以常压吸氧(吸氧在发绀时应用,选择的方式按鼻导管、面罩、头罩的顺序循序渐进)。治疗组在常规治疗的基础上,予以鼻塞式CPAP辅助通气治疗,采用费雪派克(Fisher&Paykel)的Bubble CPAP系统,参数设置为流量6~8 L/min、吸入氧浓度(FiO2)30% ~50%、呼气末正压3~5 cmH2O,应用2~5 d撤机。

1.2.2 观察指标 两组均于治疗24 h后开始观察临床疗效及症状、体征消失时间。密切观察两组治疗前及治疗后患儿临床症状和体征及SpO2的变化;并于治疗前、治疗后24、48 h行动脉血气分析(经桡动脉采血,使用雷度ABL80 FLEX血气机分析),比较两组PaO2、PaCO2及pH变化。

1.2.3 疗效判定 显效:治疗24 h内呼吸困难(呼吸频率>60次/min,有三凹征)、喘憋明显减轻、肺部罗音明显减少,FiO2<40%时,SpO2>85%;有效:治疗24 h内呼吸困难、喘憋减轻、肺部罗音减少,FiO2>40%时,SpO2>85%;无效:治疗24 h后症状无改善或继续加重,SpO2<70%。以显效率+有效率计算总有效率。

1.2.4 统计学方法 采用SPSS11.5统计软件,计量资料以表示,比较采用t检验;计数资料比较采用χ2检验。P≤0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床疗效比较 治疗组显效31例,有效13例,无效2例,总有效率为95.7%;对照组分别为16、19、11例,总有效率为76.1%。两组总有效率比较差异有统计学意义(χ2=7.256,P <0.05)。

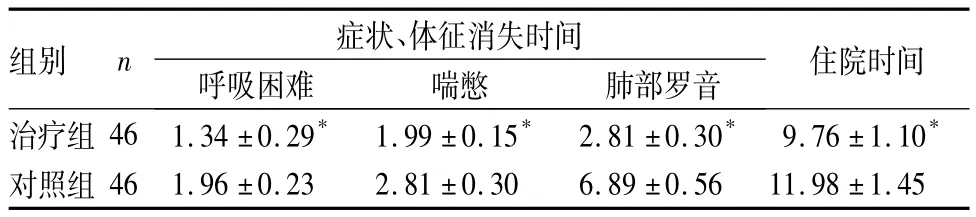

2.2 两组临床症状、体征消失时间及住院时间比较见表1。

表1 两组症状体征消失时间及住院时间比较(d,)

表1 两组症状体征消失时间及住院时间比较(d,)

注:与对照组比较,*P <0.01

组别 n 症状、体征消失时间呼吸困难 喘憋 肺部罗音 住院时间治疗组 46 1.34 ±0.29* 1.99 ±0.15* 2.81 ±0.30* 9.76 ±1.10*对照组46 1.96 ±0.23 2.81 ±0.30 6.89 ±0.56 11.98 ±1.45

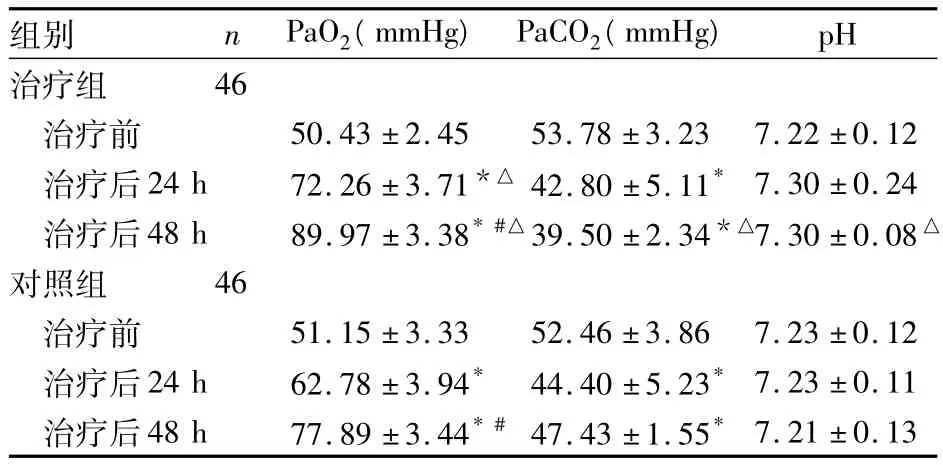

2.3 两组血气分析结果比较 见表2。

表2 两组治疗前后PaO2、PaCO2及pH比较()

表2 两组治疗前后PaO2、PaCO2及pH比较()

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与同组治疗后24 h比较,#P<0.05;与对照组治疗后同期比较,△P <0.05

组别 n PaO2(mmHg) PaCO2(mmHg)pH治疗组46治疗前 50.43 ±2.45 53.78 ±3.23 7.22 ±0.12治疗后24 h 72.26 ±3.71*△ 42.80 ±5.11* 7.30 ±0.24治疗后48 h 89.97 ±3.38*#△39.50 ±2.34*△7.30 ±0.08△对照组 46治疗前 51.15 ±3.33 52.46 ±3.86 7.23 ±0.12治疗后24 h 62.78 ±3.94* 44.40 ±5.23* 7.23 ±0.11治疗后48 h 77.89 ±3.44*#47.43 ±1.55*7.21 ±0.13

3 讨论

婴儿喘憋性肺炎的主要致病原是病毒,50%以上是由呼吸道合胞病毒(RSV)引起,也可由副流感病毒、腺病毒或其他病毒引起,尚未证实细菌可引起本病[3]。谢娟娟等[4]报道,本病 RSV 阳性率占82%,冬春季为发病高峰。婴幼儿机体免疫功能尚不完善、呼吸中枢调节能力差、肺容量及功能残气量较小、气体交换能力弱等易罹患肺炎,且随时都可以发生低氧血症和高碳酸血症[5]。低氧血症、高碳酸血症又是重症肺炎合并脏器功能衰竭的重要原因,尤其是婴儿气管、支气管较狭窄,黏膜表面纤毛运动力差,呼吸道平滑肌运动力弱,咳嗽反射弱,痰液黏稠不易排出,最终导致婴儿喘憋性肺炎。

一般情况下,喘憋性肺炎的治疗以抗病毒、解痉、平喘、祛痰等对症处理及免疫支持为主,同时辅以改善通气和换气功能,缓解喘憋现象,预防脏器功能衰竭。氧疗是治疗喘憋性肺炎、呼吸衰竭和心力衰竭的有效措施。传统的给氧方式多为自鼻导管、面罩、头罩等,这些吸氧方式虽然可以改善缺氧,但不能提供一定的气道压以及较好的气道湿化功能。而婴幼儿由于其呼吸系统的生理特点,患病时气道分泌物引流不畅,致使患儿喘憋严重,肺不张的发病率增加,病程迁延,心力衰竭及呼吸衰竭的并发症也增加。而鼻塞式CPAP可以为患儿在整个呼吸周期中提供一定压力,增加功能残气量、使肺泡扩张,防止肺泡萎陷、改善肺顺应性和通气/血流比值,增加PaO2(增加心肌氧合)、降低PaCO2,并可以减轻肺间质水肿,减少患儿呼吸做功[6]。尤其是鼻塞式CPAP的湿化功能较好,可迅速使气道加温湿化,减少呼吸道黏液滞留。而且Bubble CPAP气泡所产生的压力震荡效果给患儿提供了既能保护肺部又安全有效的呼吸支持[7]。

本研究结果显示,对照组按照常规给氧方式,患儿呼吸困难、喘憋、肺部罗音消失时间及住院时间均长于治疗组。治疗组入院时即应用鼻塞式CPAP吸氧,低氧血症及高碳酸血症在治疗后24 h即改善明显,24 h PaO2已明显提高。且治疗组总有效率明显高于对照组。这些均提示,应用CPAP后,胸内压升高,同时改善氧合,可直接和间接减轻心脏负荷,减轻机体各器官对肺炎后炎性介质异常分泌增多的代偿反应,避免病程中反复缺氧。

综上所述,鼻塞式CPAP治疗婴儿喘憋性肺炎疗效满意,值得临床推广应用。

[1]胡亚美,江载芳.褚福棠实用儿科学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2002:1199.

[2]张梓荆.流行性喘憋性肺炎诊疗常规[J].中华儿科杂志,1988,26(1):42.

[3]金汉珍,黄德珉,官希吉.实用新生儿学[M].3版.北京:人民卫生出版社,2006:416.

[4]谢娟娟,王文建,钱俊,等.158例婴幼儿喘息性疾病的病毒病原学研究[J].中国优生与遗传杂志,2008,16(1):118.

[5]李珍.鼻塞式CPAP联合氨溴索治疗新生儿重症肺炎疗效观察[J].现代实用医学,2010,22(7):806.

[6]陈大勋,卢秀英,何骅,等.婴幼儿重症肺炎与多系统器官功能衰竭:附192 例观察[J].临床儿科杂志,1989,7(6):339.

[7]陈超.持续呼吸道正压通气在新生儿呼吸系统疾病中的应用[J].实用儿科临床杂志,2007,22(2):86-88.