西方音乐技法与《中国民》族素材的有效对接——关于钟峻程作品 蜀道难 的音乐布局及创新性分析*

2013-09-04姜涛

姜 涛

(皖西学院,安徽 六安 237012)

现今的音乐逐渐向着多极化的趋势发展,各种新的音乐写作与表演技法层出不穷,这也是当今音乐发展的必然趋势。社会的发展总是新事物不断产生的过程,音乐亦是如此。只有不断出现新的作品与新的创作形式,才能推动音乐不断向前发展,一味的停留在前辈的音乐中,只能令我们的步伐停滞不前。传统的音乐作品已不能完全满足现代人对音乐作品的欣赏追求,各种新的作曲技法不断出现。主要体现在音乐矛盾的大幅度激化,此时的音乐我们也不能如众人之想象的旋律音调,相对的不协和已经占据了新音乐的潮流。鉴于此,笔者借助于对《蜀道难》的分析来透视当今音乐中的部分音乐创作特色。

《蜀道难》乃是古代诗人李白的一首名作。诗意浓厚,大气磅礴。现今已有多位作曲家以此为题写出了众多作品。笔者有幸现场聆听了这部作品的完整演出。且对此部作品甚是喜爱,于是便意在通过对此部作品的分析达到更透彻的理解以及从此部作品中来剖析现代音乐技法是如何与我国的民族素材紧密交融的。本文将从词曲作者简述、作品中的现代技法以及民族素材、作品中的艺术特色几个方面来进行阐述。

一、关于李白词《蜀道难》的简述

“噫吁戏,危乎高哉!蜀道之难难于上青天!蚕丛及鱼凫,开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援”。通过这些笔锋犀利的诗句,尽显出了此作大气磅礴的气势,李白以变化莫测的笔法,淋漓尽致地刻画了蜀道之难,艺术地展现了古老蜀道逶迤、峥嵘、高峻、崎岖的面貌,描绘出了一幅色彩绚丽的山水画卷。诗中那些动人的景象宛如历历在目。关于本篇,前人有种种寓意之说,断定是专为某人某事而作的。明人胡震亨、顾炎武认为,李白“自为蜀咏”,“别无寓意”。今人有谓此诗表面写蜀道艰险,实则写仕途坎坷,反映了诗人在长期漫游中屡逢踬碍的生活经历和怀才不遇的愤懑,迄无定论。鉴于本文是着重于论述这首磅礴的诗与乐的结合,对于此诗中的寓意我们也无意去深探,因此在此不予赘述。

二、作品的结构性质的剖析

此曲其结构为一个三部性质的曲式,属于现代声乐室内乐作品,作品中的音乐技法较为多样,其结构中,也渗透着曲作者独到的思维与见解。其结构图示大致为:

Int12+A21[Int4+A8(a4+a'4)+A8(a'4+a'5)+Re6]+B66[B9+Re7+C50]+A21[Int4+A8(a4+a'4)+A8(a'4+a'5)+Re17]+Coda(Int)

鉴于作品使用了现代的作曲技法,因此,笔者是通过主题对比及乐思来划分曲式结构,而不是通过传统的终止式等划分方法界定,曲无定式,不免会有疏漏之处。通过以上图示我们可以看出作品的总体结构布局,简略的框架结构为:

引子+A+B+A+引子

从这个结构框架中我们可以看到一种高度对称性质的结构安排,通过这种结构,我们可以体会到作曲家对这部作品精心周密的设计,在这种结构设计中,也暗示着作曲家对民族元素的渗透,从思维角度上紧扣东方人对称的审美习惯。

三、关于作品中的现代技法以及民族素材的有效运用

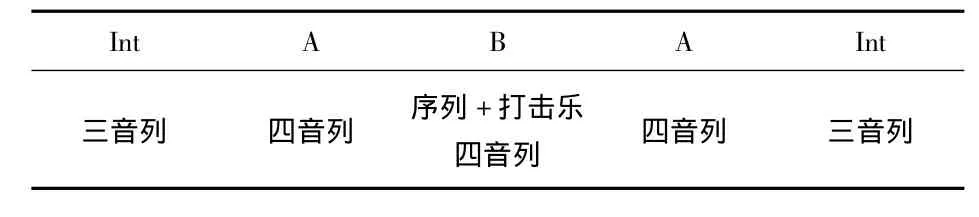

作品中的技法安排也映示着作曲家精心周密的设计安排。用图表表示如下:

Int A B A Int三音列 四音列 序列+打击乐四音列 四音列 三音列

通过图表我们可以看出作曲家在作曲技法上也是与主题一样采用了对称性质的手法。主要采用了音列结构与十二音序列的作曲技法。

1.作品中的民族音列结构

曲作者根据我国民歌特色在引子以及呈示部中运用了民歌中的音列结构来表达蜀道的艰险。

首先,作者在引子中运用了三音列的元素,其主要音级是D、G、A,这个三音列是我国民歌中的精髓。旋律结束时定音鼓也是奏出了三音列,其音级为C、D、G。二者虽然音高不同,但是两者的集合却是相同的,同为(0、2、7),在阿伦福特的集合表中为3-9(12),其音程向量为(010020),它的补集为9-9(0、1、2、3、4、5、6、7、8、10)。用阿伦福特的集合理论解释为3-9是这段音乐的主导性音级。通过男高音的三音列结构以及定音鼓的三音列结构的重叠结合,又构成了主题中的四音列结构。下图为男高音声部:

通过以上图示我们可以明显看出核心四音列为G、A、C、D(重音标记处)。在中间也出现了两次E音,但不是作为主要音级出现,而是以装饰外音的姿态穿插在旋律中间。该四音列的集合结构为(0、2、5、7),在阿伦福特集合表中为4-23(12),其音程向量为(021030),从集合分析角度来说,4-23(12)为该呈示部中的核心集合,该四音列为此部分中的核心音级。其伴奏织体的主导性音级也是运用了该四音列。且如果我们把该段旋律进行简化,可以看出主导音级运用琶音性质的上行,与引子构成呼应关系。

2.作品中的序列分析

该作品在经过呈示部的四音列结构叙述后,在钢琴声部运用6小节的连接音型进入到第40小节的展开部,该展开部分为两个部分,第一部分主要运用十二音序列的作曲技法进行无调性展开,密切配合词意来表达蜀道之险。该部分的序列主要运用了原型、逆行、倒影、倒影逆行几种手段。其图示为:

在整个的序列中,曲作者又在其中加入了四音列的因素,更加体现了作品的匠心独具。我们也可以看出曲作者对音列与十二音序列的融合性应用,以使作品更完美的表达主题的意义。这段序列音乐的设计让我们体会到序列音乐这种现代技法与中国古诗词文化的极度融合性,用序列表现我国的古诗词也是现代作曲风格的一种新的艺术特色。

3.打击乐展开中的音列结构

展开部第一部分序列展开后,经过7小节的连接过渡,进入第二部分展开,第二部分主要运用定音鼓与排鼓进行展开,来烘托艰险恐惧的气氛。这种形式的展开在以往的曲目中也是较为少见的。其展开长度为50小节,并且中间加入了声乐部分的朗诵,使得作品的形式更加丰富,与李白的诗作更加契合,彰显了博大宏伟的画面。在打击乐展开部分,定音鼓也是采用了音列的结构织体形式,我们可以看出其核心音级为C、D、G。与引子中的核心音级相同,构成作品的主题统一。

四、作品中艺术特色及其创新性探究

该作品体裁属于双重性质的作品体裁,其性质既属于声乐作品体裁又属于室内乐性质的体裁,这种作品具有它独创的特色,演唱者与乐队相辅相成,缺一不可,乐队的表现力既烘托了作品的艺术氛围,演唱者的表演又为乐队的表现增添了语言音乐的表现魅力。

该作品表演上也采用了现代的表现方式,乐曲开始引子处为歌唱者的单声部旋律,歌唱者运用对着打开的三角钢琴琴盖演唱,促使琴弦震动方式表现出回声的效果来表现蜀地的层峦叠嶂、高山巍峨的画面形象,让观众产生犹如身临其境般的感觉,此为作品的一大特色。

在第13小节开始处主题中男高音声部外还悬置着另外的一段人声衬词旋律,让人感觉犹如乡村女子的歌唱一般,与男高音声部形成完美的映衬。将蜀地地道的民族形象表现得淋漓尽致,美轮美奂。

在作品中钢琴声部中还运用了音块奏法,把20世纪先锋音乐元素融入其中,此时钢琴还起到打击乐的作用。从音乐我们可以感受到曲子中技法的多样性以及曲作者在作品中对音乐高度的把握。

通过对此部作品深入性的分析,可以使我们清晰的了解到,作曲形式向着多极化发展,百花齐放。各种新的作曲形式如雨后春笋般层出不穷,笔者认为我国作曲家应该以我们民族的文化背景为依托,以我们的民族特色为讫点,弘扬本民族的文化特色,真正做到“师夷长技以自强”。

[1]姚恒璐.现代音乐分析方法教程[M].长沙:湖南文艺出版社,2003.

[2]郑英烈.序列音乐写作基础[M].上海:上海音乐出版社,1989.

[3]姚恒璐.二十世纪作曲技法分析[M].上海:上海音乐出版社,2000.

[4]阿伦·福特.无调性音乐的结构[M].罗忠鎔译.上海:上海音乐出版社,2009.