传统风貌商业街区街道界面初步研究

2013-08-22陈惠安

陈惠安

(清华同衡历史文化名城研究中心,北京 100084)

1 问题提出——传统风貌商业街区及“新”与“旧”的矛盾冲突

传统风貌商业街区,意指在外观风貌上恢复了中国传统街区形态和建筑风格的商业街区,它既具有传统街区的形态特征,又需要满足商业街区的功能要求。

传统风貌商业街的修建已成为当下城市建设的一个热点[1]。近年来,这类街区的兴建或改造开始流行于各大中小城市,相应地也涌现出了一大批创作实践案例,其中一部分实践案例获得了广泛的社会赞誉,而大多数项目却是毁誉参半。有意思的是,对于评论此类商业街区的主要依据,有的研究把其商业气氛是否浓烈、人气是否旺盛作为评价的主要标准;也有的研究则倾向于把是否较好地还原了街区的历史面貌作为评价的主要标准。这些评价的主观随意性很大,标签化的色彩浓烈,并不客观。高盛等认为“保护好历史街区商业街的传统商业气氛,并在此基础上进行有机的更新改造,使传统商业街所蕴含的传统文化与当今社会的现代文化相融合。”[2]

对于传统风貌商业街区评价还没有形成比较公认的标准。其原因主要有以下三个方面:

一是,传统风貌商业街区的兴建是城市化进程的重要一环,一般与旧城改造相伴随,建设代价大,决策成本较高,社会经济背景复杂。宋言奇认为:“古城保护的内涵比较复杂,不仅是一个空间现象,而且是一个复杂的经济化、社会化过程,不能以牺牲弱势群体的利益为代价,必须与社会和谐相辅相成。”[3]

二是,传统风貌商业街区在设计兴建之初,就会注意充分结合城市自身的地域文化特色,其建筑风格、街道形态、标志性的构筑,都要努力显得与众不同、土色土香。因而,它们会同时被作为城市核心商业地带、重要的公共文化空间、独具魅力的特色旅游景点而备受期待。这种期待可能会过于远大而脱离现实。

三是,传统的街道形态和建筑风格并不能很好地满足现代商业的需求,如果单纯地从街道外观形态出发,街区的功能可能会有一些不合理的地方,如果迁就功能需求,又会在一定程度上影响街道风貌,所以此类设计几乎都是在两者之间调节平衡,结果却容易受到两头诟病。

在大多数西方国家的城市建设中,很少见到刻意营建一片“传统风貌商业街区”或是一条“古文化街”这样的情况。比如伦敦、巴黎、米兰、巴塞罗那和纽约。因为这些城市的发展和更新都可以看成一个有节奏的连续的肌体更新的过程——随着城市的发展,一部分旧有的区域功能老化衰亡,并被迅速更替。

而国内的建筑设计和城市营建体系因为发生过本质的变化,“传统风貌”与“现代风格”完全是不相重合的两套语汇、两个体系。正因为此,“传统”一词在中国人的建筑文化语境下就被糅杂了颇为复杂的感情,其中感性抒怀的成分远多于理性的思考。这样的直接结果是人们看到一条传统风貌的街道时,很容易会发现重视形式、看重式样,轻视内涵、淡化功能的现象比较突出。很多古城经历了新与旧、传统与现代、保护与发展的多重考验。“新”与“旧”的矛盾冲突也就不足为奇了。

2 概念界定与研究综述

2.1 概念界定

2.1.1 传统风貌商业街区的主要特点及类型

很多新建的传统风貌商业街区都是在原有的旧城街区特别是老商业街的基础上更新改建而来,这与历史保护街区的更新保护有颇多相似之处。这些旧城街区人口密集、房屋旧损、基础设施落后,但历史悠久、底蕴深厚,还常常间杂大量的故居古迹,其中的老商业街更是这里居民生活娱乐人际交往的中心场所。它们尺度亲切宜人、空间界面清晰、识别性归属感很强,处处体现着当地的风俗民情,在千篇一律的城市化面前尤为珍贵。

张曦等认为:“在保护历史性街区的课题上,生活方式及生活形态——个性及交往空间的并存才是它们的真正核心性问题。它代表的是一种文化,是人们内在精神的要求——它不仅是过去的、也是今后的城市居民的文化载体。”[4]

传统风貌商业街区的营建,根据其居住与商业、传统与现代、形式与功能等方面的实际情况有着不同的处理方法,大体有以下三种类型:

第一种是商业街道的整体更新治理,比如北京的前门大街、大栅栏一片,它们历史上就是有名的商业地段,位于城市的核心区域与门面位置,在改造后强化了自身的标识性,尤为重视街道环境与建筑样式的原真性,成为纯粹的商业区域和旅游景点,服务半径涵盖很广。

第二种是结合区域功能需求进行的局部建筑改造和商业植入,这在中小型城市中很普遍,它们的功能辐射范围有限,区内居住与商业功能充分混合在一起,这类街区因为投入有限,很多时候只会对沿街建筑进行部分设计和重建,有时甚至只做一个立面,区内绝大多数建筑只进行简单的修葺和维护,但是老城区旧有的生活环境得到了极大的保留,往往比第一种更具有吸引力。

第三种是以度假村、乐园、人文景区为主要元素,通过异地重建或是完全新建一条仿古街的方式以传统商业街区的形态出现,这类街区在营建的过程中更加重视自身的商业意义,重视街区的话题性,而不太拘泥于建筑形式,但有时倒也能推陈出新、别具一格。

2.1.2 街道界面的含义及构成

“传统街道空间要素分为实体要素和行为要素。实体要素主要是指空间建筑围合成的水平界面、两侧的垂直建筑界面、街道节点等街道上的一切主要构成物。”[5]

街道属于带型空间。城市道路、沿街建筑、绿化状况、市政小品等都是构成街道空间的重要元素。街道界面相对于街道空间来说,处于空间与周边建筑实体的交接面(不妨称之为纵向界面),一方面作为建筑的立面被处于街道空间中的人所感知,一方面作为街道空间的边界限定出了空间的范围。

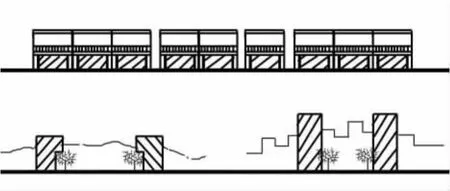

但从广义上讲,除了沿街立面,街道空间其实还存在另一个空间界面,即街道的横切剖面(这里为了区分起见称之为街道空间的横向界面)。对于处于街道空间中的人来说,街道的纵向界面和横向界面共同围合成了空间连续完整的空间界面(图1)。

2.2 研究综述

关于传统风貌商业街区,目前系统性的理论研究还很少,学术界关注的焦点至今仍然集中在一些基本的原则性问题上,诸如“建设传统风貌商业街区(仿古建筑)是否合理合法”的问题。这场关于“是”与“非”的争论从上世纪八十年代肇始,至今没有定论,形成了三种典型的思潮。

以清华大学陈志华教授为代表的部分学者对传统风貌建筑持完全否定的态度。他们认为传统风貌建筑是“脱离社会结构、意识形态、生产技术、物质生活大背景”的“假古董”[6],要坚决批判。同济大学张松教授认为“大量兴建假古董,还会直接阻碍新建筑的创新和建筑文化的发展。”[7]

张良皋等学者提出了针锋相对的观点,认为传统风貌建筑是“中华民族的传统文化在文字领域之外的建筑领域的复兴和延续”。[8]

图1 街道空间的横向界面和纵向界面

还有一些学者则持折中的态度,提倡有条件地肯定和接纳。阮仪三等认为:“从建筑创作角度,我们很难对仿古建筑做出是非评价。”“仿古建筑和景区也不是遗产,因此也不必用原真性的标准来衡量它们。”“反对假古董并不是反对仿古建筑本身,而是坚决反对那种混淆是非,在所谓遗产保护背后隐藏的种种非保护的动机。”[9]马铁丁提出“有必要对仿古建筑行为进行指导和规范”,建议“仿古建筑应当用固定在建筑明显部位的铭牌说明它建造的年代、依据、作者等有关信息”,以免真假不分。[10]

尽管理论上长期无法形成共识,但国内的建设实践一刻也没有停止,由于缺乏有针对性的理论的指导,具体的设计策略几乎完全依赖于设计师和委托方的主观裁量,这导致建成项目的品质良莠不齐,同一个建成项目社会的评价也褒贬不一。马铁丁等曾从民族心态的角度进行分析,认为“仿古建筑是一种集体无意识的历史必然,有着深刻的社会、历史、经济、文化的背景”。[11]笔者认为,人们对历史风貌建筑的乐此不疲有其必然性也有其合理性,但作为建筑创作的一种流行趋势,也应当对它从技术、形态、功能、建构等多角度进行系统性的分析和总结,以指导生产实践。

3 研究内容

传统风貌商业街区的研究涉及面广泛,本文仅仅侧重于传统风貌商业街区中街道界面的空间特点进行初步的探讨,意在比较不同的空间界面形式关系下的空间体验。

3.1 传统风貌商业街区的设计难点

传统风貌商业街区在营建时有两个主要的难点。

一是,需要应承文脉,展示城市的地域文化特色。因为传统风貌商业街区先天便具有“复古”的色彩,所以设计时必须对所在地区的历史文化特征及历史建筑特色有所应答。除了充分强调建筑原真性的恢复重建设计,一般传统风貌商业街区在处理建筑形式时最通用的方式是通过分析研究提取本地传统建筑某一方面或某几方面的特征,譬如屋顶、山花、檐式、窗式、花纹、色彩、材料或是结构方式,然后把这种特征经过加工充分反映在新设计的建筑上,特别是建筑的立面上。在提取特征的时候,需要注意避免简单的符号化的堆砌,而应该结合功能需求和实际建构条件进行合理的组织设计。很多传统风貌商业街区落成以后,会被批评为画虎类犬的“假古董”、“四不像”,原因就在于此。

二是,需要保持商业建筑应有的活跃气氛以及有效的空间使用效率。传统风貌商业街区在规划之初固然或多或少都会承担一定的社会文化功能,但毕竟不是社会公益项目,其商业性的本质使得投资方必然会最大程度地追求利润回报。如何使得街区既看起来生气勃勃,又防止街区整体庸俗化,是一个非常棘手的课题。这方面设计师能做的尽管有限,但还是可以有所作为。一个典型的例子是针对传统风貌商业街店铺招牌的规范设计,此类商业街的店铺大多是以租赁的方式承包给私人经营者,这些经营者为了招揽顾客而挂出的招牌广告杂乱不堪,严重破坏了街区原来古色古香的街区气氛(图2a),其实只要在设计之初就为经营者们预留好挂招牌的位置,在招牌的色彩和形式上给予一定程度的限制,便可以既保持整体风貌的协调性,又留给店家足够的自由发挥的空间,避免“千店一面”的死板做法(图2b)。

图2 街道立面对比图

3.2 界面分析

3.2.1 横向界面

传统风貌的商业街区的街道宽度和建筑高度都较小,尺度亲切近人,街道空间横向界面的形象就更为完整和重要。对于传统风貌商业街区而言,街道空间内的要素不多,设计时首先应该突出街道的空间层次,使之不单调乏味,在横向界面设计的时候,有以下三个方面需要重点考虑(图3)。

图3 空间界面的设计要素

一是界面的尺度。主要是指街道的宽度、两侧建筑的高度以及两者之间的比例关系。如果宽高比过大,不能形成足够的围合感,街道会显得太空阔,人流过于分散,无法汇聚人气,也会造成较大的土地浪费;如果宽高比例过小,街道会显得过于狭窄,两侧的建筑会给人带来较强的压迫感,令人感觉不安。一些分析者的研究显示,宽高比介于1:1.12至1:2的街道,尺度最为宜人。

二是横向界面的对景。人们在商业街道内行走时,是正对面向街道的横向界面的,因此界面的对景是需要精心设计的。常用的处理方式有这样几种:直线型、折线型、曲线型、地形高差型。直线型的街道适用于那些长度较短或者比较强调轴线对位的商业街,譬如著名的前门大街,它形成了一种仪仗式的节奏感,比较端庄严肃。折线型、曲线型的街道则因为有了一定的视线遮挡,能够给人带来更多探索的兴致。有时,一些原本是直线型街道的传统商业街在更新改造时,为了增加其空间的灵活性,也会有意识地分段设置一些开放节点(如圆形的小广场),使得景观更加丰富多变,饶有趣味。譬如成都的宽窄巷子,它在结构上来看是三条平行的街道,但其间穿插了数个开放空间,街道的空间体验立刻丰富多变起来。对于那些原本就存在地形落差的区域,结合地形高差设计街道,可以使街道的空间更有层次感,许多江南的古镇都有这样的格局,游人拾阶而上,伴着绵绵细雨,前方的景象若隐若现、似见非见,平添了几分意蕴。在山东淄博博山的新西冶街规划设计的过程中,设计师就充分利用了地形高差的先天条件来组织商业街的空间层次关系,阶梯、叠水顺地势而变,两侧的建筑也依势错落绵延,较好地诠释了山与水的文化主题。

三是横向界面的景观背景。诸如远山和城市天际线这些横向界面上的远景。建筑和街道的尺度在规划设计的时候一方面可以考据当地原有的老街风貌,也可以结合这些大的景观背景做协调设计,配合街道空间内部的绿植、构筑物的设计安排,使得界面的层次更加丰富。

3.2.2 纵向界面

传统商业街区的纵向界面,主要是指两侧建筑的立面设计。一般来讲,传统风貌商业街的街道界面有这样几个主要的特征:

一是界面的延续性。这里的延续性有两层含义,一层含义是空间的延续性,因为此类街区要维持整体风貌的协调一致,所以建筑的界面从立面形态、虚实关系、色彩构成小到构件、绿植配置、空调机位、广告牌样式都应该进行充分的考虑。这样,游人在街道空间内游览体验时,才能够产生一个连续的整体的空间感知,而不会如一般的商业街道那样,在欣赏各式各样光怪陆离的商品的过程中,对空间的认知被分割地支离破碎。延续性的另一层含义是时间纵深上的延续性,即建筑实体本身的延续性,对于那些历史久远的建筑,我们在翻新改建的过程中,需要对它的历史变化基于足够的尊重和展现,譬如在涂装时可以暴露出片砖只瓦,向人们展示它的过往,增加街区的历史底蕴,也能创造出更加丰富生动的建筑细节。有些街区在更新改建的过程中,会把老旧的阶石、梁柱等用玻璃保护陈列起来,也是这个道理。对于新建的传统风貌商业街区,延续性的要求比较容易实现,但对于那些基于旧城改建拓展出来的传统风貌商业街道,在建设时需要处理好街道建筑景观的协调性,特别是新旧建筑之间的协调性。或是修旧如旧、建新折旧的方式,或是让建筑的新建部分与旧有部分完全脱开,用两种不同的建筑语言来表述。譬如在北京大栅栏规划设计的时候,就保存了几处颇具历史意义的建筑门墙,格外耀眼,成为街道上的亮点。

二是界面的互动性。传统风貌商业街区承载着弘扬传统与繁荣商业的双重责任,时刻处于被感知被变化的过程中。游人既是观赏者,也是参与者。经营者既是维护者,也可能是改造者。所以建筑的界面不可能是一成不变的,而是会处于一个时刻的动态变化之间,因而增加人与界面之间的互动性非常重要。现在一些地方开始尝试结合数字技术,通过LED屏幕等方式将增进建筑与人之间的联系,或为传统风貌商业街区注入了新的活力。

4 结论

传统风貌商业街区的建设目前还处在一个漫长的探索阶段,是非功过都还有待探讨。但单单从建筑设计和城市设计的角度来看,在处理此类商业街设计的时候还是有很多公认的基本规律和规范可循。或许只要牢牢把握住这些基本的原则,在当下的实践创作中,我们也可以更加放心大胆地进行一些创新和探索,而不一定非要完全拘泥于传统建筑这个形式外壳本身。也许在这样的探索中,才能够更好地实现传统与现实的完美结合,传统风貌的商业街区在传承传统文化与地域文化的同时,也将能够为城市增添新的活力。

[1][2]高盛,曹麻茹.传统风貌商业街区空间特点研究[J].山西建筑,2009(10):37 -38.

[3]宋言奇.空间 -功能 -社会:古城保护的三维解读——以江苏省苏州市为例[J].上海城市管理,2013(1):53-56.

[4]张曦,葛昕.历史街区的生活方式保护与文化传承——看苏州古街坊改造[J].规划师,2003(6):15-19.

[5]张仲军,张卫,侯珊珊.传统街道空间界面尺度与比例解析[J].小城镇建设,2010(5):92-95.

[6][7]陈志华.中国古代建筑史[M].北京:中国建筑工业出版社,1996:104.

[8]张良皋.给仿古建筑以历史地位[J].时代建筑,1998(2):64-66

[9]阮仪三,林林.文化遗产保护的原真性原则[J].同济大学学报,2003(4):1-5

[10][11]马铁丁.仿古建筑与民族心态剖析[J].西北建筑工程学报,1997(4):56-59.