明清时期苏北地区慈善机构考略*

2013-08-22胡梦飞

胡梦飞

( 南京大学 历史学系,江苏 南京,210093 )

明清时期苏北地区慈善机构考略*

胡梦飞

( 南京大学 历史学系,江苏 南京,210093 )

明清时期是中国古代慈善事业发展最为成熟和完备的时期。在官方的倡导和推动下,明清时期苏北地区出现了众多的慈善机构和慈善设施,其中既有养济院、栖流所等官方慈善机构,也有官方和民间创建的育婴堂、普济堂、清节堂等善会和善堂。在慈善机构的创立和发展过程中,以地方士绅和商人为主体的民间力量更是发挥了重要作用。

明清;苏北地区;慈善机构

中国是世界上最早倡行与发展慈善事业的国家,慈善事业在中国有着悠久的历史传统和深远的思想渊源。明清时期是中国古代慈善事业发展最为成熟和完善的时期,这一时期慈善组织和慈善机构大量出现,慈善机构的管理也日趋周密和完善,各地开展的慈善活动更是数不胜数。在官方的倡导和民间力量的积极参与下,明清时期苏北地区也出现了众多的慈善组织和慈善机构,其中既有养济院、惠民药局、栖流所等官方慈善机构,也有官方和民间创建的育婴堂、普济堂等善会和善堂。*苏北地区主要指的是现今江苏省长江以北地区,明代属南直隶扬州府、淮安府、徐州(直隶州)等地区管辖,清代雍正年间以后,苏北地区主要属徐州、淮安、扬州三府以及海州(直隶州)、通州(直隶州)管辖。其中清代徐州府管辖铜山、丰县、沛县、萧县、砀山、邳州、宿迁、睢宁等州县,清代淮安府管辖山阳、清河、盐城、阜宁、安东、桃源等州县,清代扬州府管辖江都、甘泉、仪征、宝应、高邮、泰州、东台等州县,海州(直隶州)管辖赣榆、沭阳县等地区,通州(直隶州)管辖如皋、泰兴县等地区。本文所指的苏北地区特指清代徐州府、淮安府、扬州府以及海州(直隶州)、通州(直隶州)管辖下的以上地区。本文在依据相关史料的基础上,以明清时期苏北地区的慈善机构为主要考察对象,在论述慈善机构设置及分布情况的同时,分析其日常的经营和管理,探讨这一时期苏北地区慈善事业的特点及遇到的问题,以求为当今慈善事业的发展提供经验和启示。

一、明清官方的慈善机构和慈善设施

明清时期的统治者对慈善都较为重视,不但恢复和发展了前朝的一些官办慈善机构,而且创设了一些新的官办慈善机构。

(一)养济院

养济院是在明代由官方倡设的抚恤孤老的慈善机构。该制度由朱元璋创设,并且终明一世,这种养济院在全国不断得到推广和普及,在兴盛时期达到了各州县都有一所,个别财力宽裕的州县则有两所。清承明制,重建和新设了许多养济院,使得清代养济院的数量大为增加,地域范围也日益扩展。养济院无疑是明清苏北地区数量较多、分布较广的官方慈善机构。

关于养济院的经营及管理,民国《铜山县志》记载徐州铜山县养济院:“为收养废疾流丐之所。初在旧学傍,明成化九年,知州陈廷琏移城西北隅。隆庆三年,知州章世祯迁城东隅。万历二年,知州刘顺之重修,后废。今在县治东,未详何时改设。原存息本钱一千七百缗,又于新涸湖租项下提钱一千缗,发典生息,每年额收钱三百二十四缗,又有赵山头地六十七亩,每年租钱四十缗,均充院中经费。”*余家谟、章世嘉等:《民国铜山县志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(62),南京:江苏古籍出版社,1991年。光绪《盐城县志》记载盐城县养济院:“在县治东戚家巷,明洪武七年建,永乐四年,知县黄珏修。万历四年,知县杨瑞云复修,后屡圮屡修,旧养孤贫四十名,每名月给银三钱四分零。光绪十五年,知县王敬修,增四十名,每名月给钱五百文,旧额十名,每名月加钱二百文。”*[清]刘崇照、龙继栋等:《光绪盐城县志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(59),南京:江苏古籍出版社,1991年。嘉庆《重修扬州府志》详细记载了扬州甘泉县养济院的设置、经费来源及发展情况:“在北门大街外,明洪武十三年,知县丁师尹建,天顺七年,督理漕运王公度修。自江甘分县后,其额设孤贫银米等项,俱系两县分征分给。院基今在甘泉县境内,因岁久倾圮。雍正十一年,邑人汪守仁、马曰琯、陆钟辉捐资重葺。乾隆元年,邑人黄履昂捐田三百三十七亩八分,岁收籽粒给两县孤贫口粮。”*[清]阿克当阿等:《嘉庆重修扬州府志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(41),南京:江苏古籍出版社,1991年。

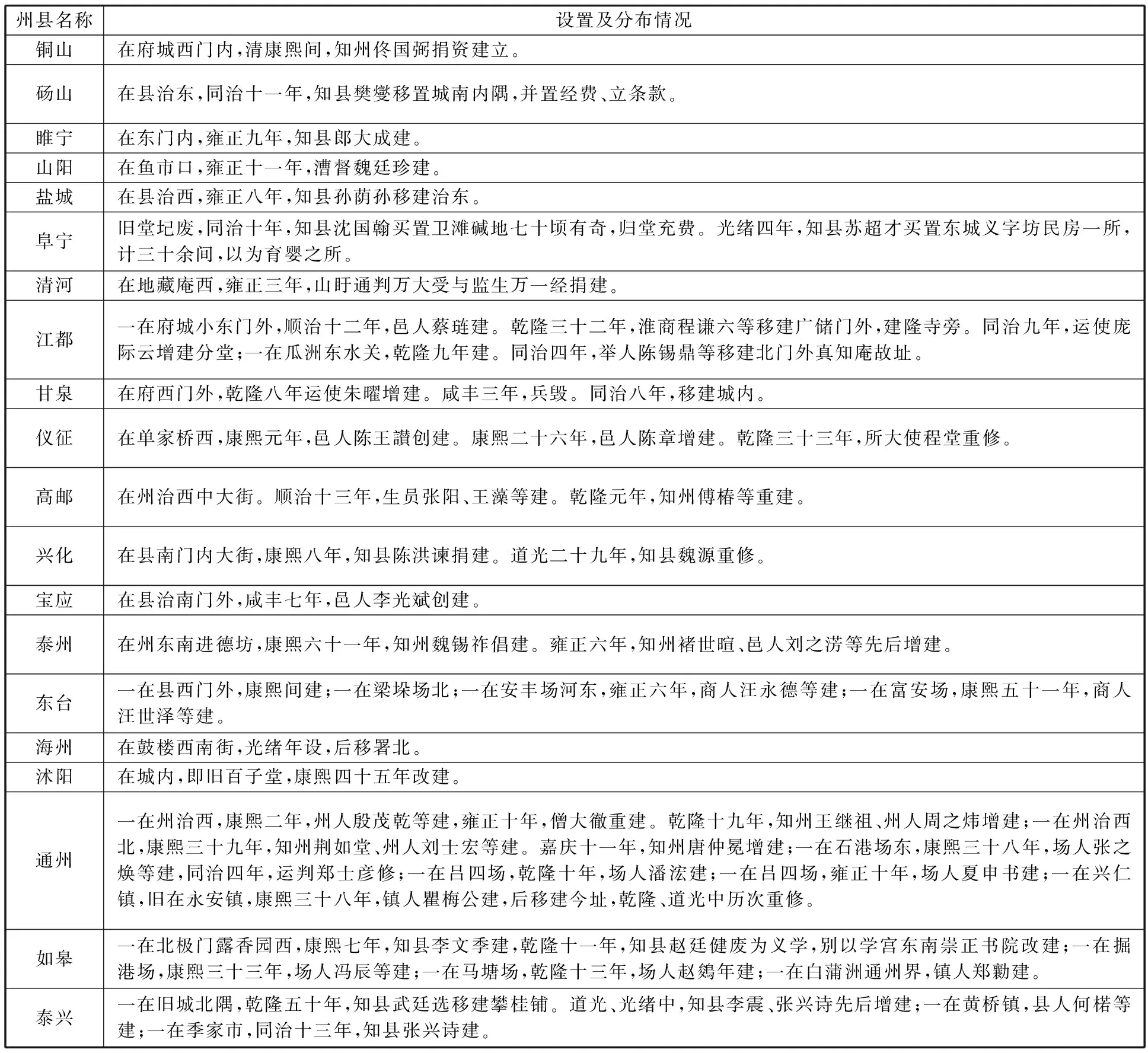

表1 明清时期苏北地区养济院设置及分布情况表

资料来源:缪荃孙、冯煦、庄蕴宽等《江苏省通志稿·民政志》,南京:江苏古籍出版社,2002年,第71-81页;同治《徐州府志》、光绪《淮安府志》、嘉庆《重修扬州府志》等苏北州县地方志。

通过对明清时期苏北地区养济院设置及管理情况的考察,我们可以看出,由于养济院属官方慈善机构,故明清时期苏北地区的养济院大多由地方官员主持创建,其经费也大多来源于官府。虽然部分经费来源于民间士绅的捐助,但官方力量在其管理过程中始终占据主导地位。

(二)栖流所

栖流所,是明清政府专门设立用以收养外来无业或乞食之人的慈善机构。最早的栖流所是清政府于顺治十年(1653)在顺天府成立的京师五城栖流所。栖流所主要分布在京畿重地和各省交通要道以及灾害频繁之地区。栖流所主要收留过往贫困流民,给他们提供容身之地和米食、衣被、柴薪等物,使其免于寒冷、饥饿。栖流所是清政府统治者为了应付人口剧增、流民日多这一严峻的社会现实而采取的安定社会、消弭隐患的措施,是官府为加强社会控制的产物,当然客观上也起了慈善救济的作用。

光绪《淮安府志》记载淮安府城栖流所:“乾隆七年秋,大水,流民渡河入邑境者襁负不绝于道,知县金秉祚捐俸沿堤盖席棚以安集之,又于普济堂前堤外隙地葺屋四舍,舍各三间,名曰栖流所,俾避风雨,以息劳人。乾隆十二年秋,大风雨、海溢,江淮民间田庐多漂没,东省尤甚。流民悬踣道路者相望,知府卫哲治捐俸筑屋设鬻以待之。河、督、关、盐、道、厅各官与士商好义者争捐银米以佐之。哲治乃与山阳令杨通、桃源令韩墉造草屋百数十间,自平河至众兴南北通衢二百里中,为栖流所八处。于是,流民宿食有处,冻且病者予衣与药收养,凡四阅月,存活十一万二千余人。明年春,资给遣归,事后屋并圮废。”*[清]孙云锦、吴昆田等:《光绪淮安府志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(54),南京:江苏古籍出版社,1991年。

栖流所的设立在救助流民方面发挥了显著成效,乾隆《淮安府志》卷29《艺文志·栖流所说》中记载:“凡流民之经由淮地者,靡不宿有屋,食有米,炊有薪,寒有衣,病有药,或可以登衽席而免死亡矣。自十二年十一月十五日起,至十三年三月十五日止,计阅四月,共收养过流民壹拾壹万贰仟捌百叁拾玖人,俱资送回籍,俾其无误春耕。”*[清]卫哲治、叶长扬等:《乾隆淮安府志》,《淮安文献丛刻》(七),北京:方志出版社,2008年。(此文系志书刻成后所作,原志中无此文,为点校者所加)。

淮安下属清河县也有栖流所的设置。光绪《丙子清河县志》记载清河县栖流所:“在清江闸东,咸丰三年,知县吴棠建。”*[清]胡裕燕、吴昆田等:《光绪丙子清河县志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(55),南京:江苏古籍出版社,1991年。此外,还有和栖流所同样功能的栖贫所和疗贫所。其中,栖贫所:“在历坛之前,道光二十二年,参将卢永盛建。一在清江闸东,道光二十三年,卢永盛建”*[清]胡裕燕、吴昆田等:《光绪丙子清河县志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(55),南京:江苏古籍出版社,1991年。。疗贫所:“在山清界上,道光二十二年修,咸丰元年重修”*[清]胡裕燕、吴昆田等:《光绪丙子清河县志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(55),南京:江苏古籍出版社,1991年。。

(三)惠民药局

除养济院和栖流所以外,明清政府还设立一些恤病助丧的慈善机构,这类机构主要有惠民药局等。惠民药局,最早出现于宋代。北宋末年,都城东京的惠民药局多达五处,其经费由户部拨银资助。入元以后,惠民药局得到较大发展,不仅在大都重设药局,而且将其扩展到各行省。朱元璋早年遍尝人间疾苦,称帝建国后,即诏令天下郡邑,广设惠民药局。惠民药局很快在全国各地普及,基本上每州县一至二所,经费由常平仓支出。

明清时期,徐州及其下属各州县也有惠民药局的设置及分布。如光绪《睢宁县志稿》记载睢宁县惠民药局:“旧志在县西北,久废,知县侯绍瀛捐资复设安怀堂内,来堂就医者不索钱文,并施送膏丹丸散”*[清]侯绍瀛等:《光绪睢宁县志稿》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(65),南京:江苏古籍出版社,1991年。。光绪《淮安府志》记载淮安府城山阳县惠民药局:“明洪武初创置惠民药局,在郡城西北医学公所,久而圮废,制度未详,今城内药局凡三处,一曰济源堂药局……,一在城东吕祖社……,一在城西文通寺。”*[清]孙云锦、吴昆田等:《光绪淮安府志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(54),南京:江苏古籍出版社,1991年。

二、官方和民间设立的善会和善堂

宋明以来,佛教、道教的劝善书在民间社会非常盛行。善书的广泛流行以及社会各阶层的回应,以致当时善堂林立,善会风行。在清朝官方的积极倡导和民间力量的广泛参与下,清代苏北地区慈善事业有了显著的发展,其中一个重要表现就是善会和善堂的大量出现。

(一)育婴堂

育婴事业源于中国古代的溺婴之劣习。育婴事业在两宋时期比较发达,但在元明两朝走向了衰落,直到明末,育婴慈善事业才逐渐复苏。清代育婴堂在顺治年间就已出现,至康熙、雍正两朝,江南各府州县治大都创设育婴堂,至雍、乾之交,各地形成了兴办育婴事业的高峰,数量明显增多,管理制度也日趋完善。下面是依据相关史料对清代苏北地区育婴堂的设置及分布情况所做的简单统计。

表2 清代苏北地区育婴堂的设置及分布情况表

资料来源:缪荃孙、冯煦、庄蕴宽等《江苏省通志稿·民政志》,南京:江苏古籍出版社,2002年,第71-81页;同治《徐州府志》、光绪《淮安府志》、嘉庆《重修扬州府志》等苏北州县地方志。

由上表我们可以看出,清代苏北地区的育婴堂可谓数量众多,建立的时间大多是在经济发展、社会相对安定的康熙、雍正、乾隆年间,分布地域也较为广泛,徐州府、淮安府、扬州府所辖各州县几乎都有育婴堂的分布。虽然部分州县的育婴堂由地方官员创建,但多数育婴堂由地方士绅或商人创建。可见,民间力量在育婴堂的创建过程中发挥了重要作用。

民国《铜山县志》详细记载了徐州铜山县育婴堂的设置及其经费来源:“育婴堂为收养婴孩之所,在东门子城路东,今在西门内。清康熙间,知州佟国弼捐资建立。……育婴堂于道光十三年经官民集捐,先后建屋二十九年间,以王鲍楼地十五顷九十二亩,钱五千六百八十余缗,租息两项岁得钱一千二百余缗,定额收养婴孩七十名。光绪五年,复经徐州道谭钧培于新涸湖租款内提钱三千缗,发典生息,岁得钱三百六十缗,增额三十名。(光绪)二十四年,徐州道桂嵩庆又拨罚款百缗,发典生息。(光绪)三十三年,附设豢养院教堂内。童子读书由义赈绅士吴宪奎拨赈余款一千一百二十一缗,以千缗发典生息,每年取子钱百二十缗作常年院费。”*余家谟、章世嘉等:《民国铜山县志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(62),南京:江苏古籍出版社,1991年。

由于淮安是清代漕运总督衙门所在地,淮安府城山阳县育婴堂的经费主要来自于漕运总督衙门的划拨。光绪《淮安府志》记载山阳县育婴堂:“北门内,瓦屋二十余间,收养抛弃幼孩,置田六庄,共十九区,房屋数处。……每年收支项目均在漕督衙门报销。同治十年重修朝南住房三间,大厅三间及厅左右廊房,厅后旧有观音殿,闰余书塾、义学暂寓其内,经费由漕督拨给,与本堂无关。其收养婴孩约计大数每年率有百数十名,经费所入,粗得敷用,惟一遇凶荒,送堂幼孩多至数倍,每苦不给。”*[清]孙云锦、吴昆田等:《光绪淮安府志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(54),南京:江苏古籍出版社,1991年。

相比徐州和淮安,清代扬州地区由于运河流经,再加上盐商聚集,商品经济比较繁荣,因而育婴堂的数量相对较多,分布地域也较为广泛,以地方士绅和商人为主要代表的民间力量在育婴堂的创建及管理过程中所发挥的作用也更为明显和突出。嘉庆《重修扬州府志》记载扬州江都县育婴堂:“在小东门外城壕,顺治十二年邑人蔡琏创始,绅商李宗孔、闵世璋等倡捐,每岁捐额不敷,堂宇倾圮。康熙五十年,邑人闵廷佐、张师孟等倡,同绅商捐购民地,迁于北门外,运使李陈常集商人公议,按年捐银一千二百两。雍正元年,清理两淮盐规,将此项开明入册永留育婴著为令。十二年,闵廷佐又倡绅捐建堂房一进,乳屋七十九间。乾隆间,历任盐政俱加调剂,并改筑乳房二百四十间。”*[清]阿克当阿等:《嘉庆重修扬州府志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(41),南京:江苏古籍出版社,1991年。

(二)普济堂

“普济堂最初是由民间社会自发创立的以救助鳏寡孤独贫病之人为主的民间慈善机构。它的产生与流行是与官营慈善机构养济院的衰败密切相关的。”*王卫平:《普济的理想与实践——清代普济堂的经营实态》,《江海学刊》,2000年第1期。普济堂是为补养济院之不足而产生的这种观点在乾隆以后几成公论。最早的普济堂出现于康熙年间的北京。由于得到朝廷的支持和褒奖,京师普济堂的影响逐渐扩大。但普济堂真正在全国得以推广,则主要得益于雍正二年(1724)朝廷倡导在各地建立普济堂的诏谕。正是在雍正皇帝的认可和肯定下,普济堂的设置一时极为盛行。下表即是在依据相关资料的基础上,对清代苏北地区普济堂的设置及分布情况所做的简单统计。

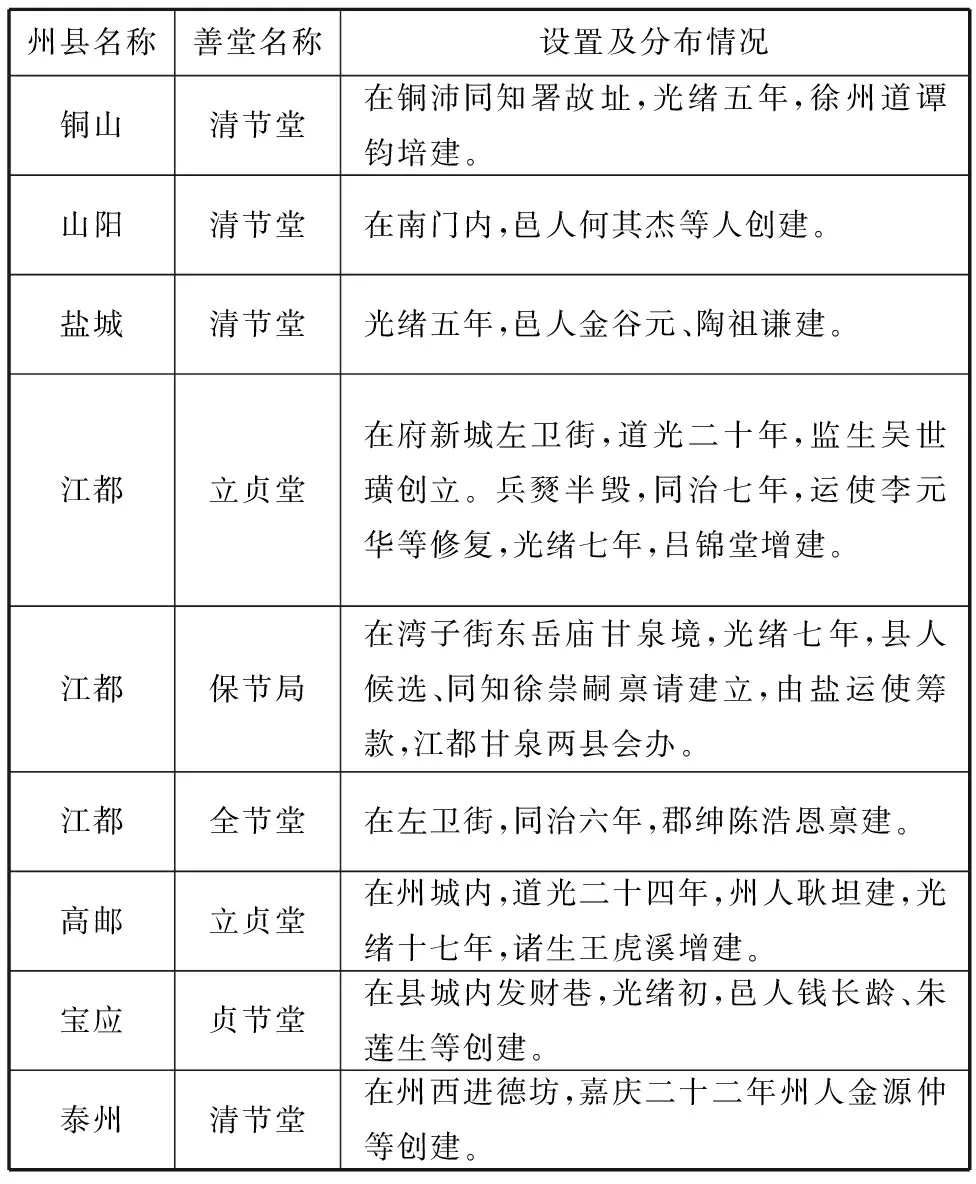

表3 清代苏北地区普济堂的设置及分布情况表

资料来源:缪荃孙、冯煦、庄蕴宽等《江苏省通志稿·民政志》,南京:江苏古籍出版社,2002年,第71-81页;同治《徐州府志》、光绪《淮安府志》、嘉庆《重修扬州府志》等苏北州县地方志。

由表3我们可以看出,清代苏北地区的普济堂大多建立于雍正、乾隆年间,而且主要分布于苏北淮安、扬州等商品经济相对发达地区,其他地区则很少有普济堂的建立和分布。虽然部分州县的普济堂由地方官员创建,但也有淮安山阳县、扬州江都、泰州等普济堂由民间士绅和商人创建。可见,民间力量在普济堂的创建过程中发挥了重要作用。

淮安府山阳县普济堂建立于乾隆初年水灾过后,由于山阳县普济堂拥有大量田地,再加上民间捐助和官员拨款,故当时山阳县普济堂的规模是很大的。光绪《淮安府志》记载淮安府山阳县普济堂:“乾隆七年水灾后,歙人程钟建,以栖流民。大小瓦房屋一百二十八间,在西门外南四铺捐置绶河秧麦田十三顷二十一亩零,包租一千八十七石九斗零,又置淮北东里菜地一块,外有捐银九千二百两存典生息。漕院咨准,盐政每年拨津贴银二百两,漕院同善堂津贴银二百两,又堂款自置田四亩二分零,包租六石二斗零,邑人捐置田四十四亩六分零,包租六十二石四斗余。”*[清]孙云锦、吴昆田等:《光绪淮安府志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(54),南京:江苏古籍出版社,1991年。扬州江都县普济堂建立时间较早,早在康熙年间就已创建,经费则主要来源于商人的捐助。嘉庆《扬州府志》记载江都县普济堂:“在缺口门外河东,康熙三十九年建,收养民之无告者。乾隆九年,以经费不敷,定于商捐,项内岁给银一百二十两,二十二年又增银六十两,共一百八十两,外有瓜洲圩田百亩,以补不足,僧了尘董其事。”*[清]阿克当阿等:《嘉庆重修扬州府志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(41),南京:江苏古籍出版社,1991年。

民国《甘泉县续志》记载扬州甘泉县普济堂:“在邵伯镇法华寺侧,旧名同善堂,雍正七年,由江都知县胡仁济与镇人蒋騄、许之琦、周士灏、蒋继贽等创立,办理赈粟、给絮、施药、施棺、掩骼、救灾等事。(雍正)十年,扬州知府尹会一捐廉购镇北万缘庵旧址建屋,立有碑记。更给药王庙入官田二百七十三亩零。(雍正)十一年,盐政高斌于裁存火伏舟车费内,岁给银四百两,邑人黄履昂先后捐银一千六百余两,嗣又捐银一千五百两存典生息,为鳏寡孤独月粮。郡人许华生并于堂前造桥,以便行人。乾隆元年,更名普济堂。(乾隆)五十九年,扬州通判赵履元改为艾湖学舍,以时会课诸生。未几,赵卒,遂复为普济堂如初。道光八年,堂毁于火,閤镇绅士募资重建,吏部主事王桂撰记勒石并定章,由本镇绅士轮值管理。”*赵邦彦、桂邦杰等:《民国甘泉县续志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(44),南京:江苏古籍出版社,1991年。

由以上叙述可以看出,普济堂最初是由以地方士绅和商人为主体的民间力量自发创设的民间慈善机构,其经费由民间筹措而得,其管理责任也由这些出资的人轮流担任。但自雍正二年(1724)发布倡议各地建立普济堂的诏谕以后,普济堂的性质开始发生变化。地方政府的拨款和官员的捐助成为普济堂经费的重要来源,官方的力量逐渐在普济堂的运营和管理中占据主导地位。

(三)清节堂

清节堂,又称“敬节会”、“儒寡会”或“贞节堂”,主要收养和抚恤“青年孀妇贫苦无依,年在三十以内者,及未嫁夫立志在夫家守节之贞女”,同时还兼有旌表其操行的功能,是在清代兴起的以专门收养夫死家贫的节妇为主要目的的慈善机构,因“保全节操之意”,故“其堂曰清节”。嘉庆九年(1804),全国首家清节堂元和清节堂在苏州建立。自此以后,这种以救济寡妇为主要目的的清节类善堂在全国各地,尤其是江浙一带应运而生,蔚然成风,对当时的节妇们甚至整个社会都带来了重要而深远的影响。下表便是笔者在依据相关史料的基础上对清代苏北地区清节堂的设置及分布情况所做的简要统计。

表4 清代苏北地区清节堂的设置及分布情况表

资料来源:缪荃孙、冯煦、庄蕴宽等《江苏省通志稿·民政志》,南京:江苏古籍出版社,2002年,第71-81页;同治《徐州府志》、光绪《淮安府志》、嘉庆《重修扬州府志》等苏北州县地方志。

由上表可以看出,清代苏北地区的清节堂大多建立于太平天国战后、局势相对稳定的光绪年间,除徐州铜山县清节堂由地方官员创建以外,淮安、扬州地区的清节堂大多由地方士绅创建。相比上面提及的普济堂,民间力量在清节堂的创建过程中所发挥的作用更为突出。

徐州铜山县清节堂由地方官员创建,其日常经费也主要来自于地方政府拨款和官员的捐助。民国《铜山县志》记载徐州铜山县清节堂:“为收养贫嫠之所,在铜沛同知署旧址。清光绪五年,徐州道谭钧培建,于新涸湖租内提钱八千缗,以两千缗做建造费,以六千缗发典生息,为常年经费。(光绪)十年,节妇牛文氏捐钱五百缗,经徐州道段喆并育婴堂经费三千缗发典生息。(光绪)十六年,南通盐局月拨钱二十四缗,二十二年又拨公款四百八十二缗发典生息,又在常平仓息款每月提钱十六缗,均作堂中经费,每年额收钱一千六百七十七缗有奇。”*余家谟、章世嘉等:《民国铜山县志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(62),南京:江苏古籍出版社,1991年。

淮安府山阳县清节堂则是民间士绅创建,经费主要来源于地租,系民捐民办。光绪《淮安府志》记载淮安山阳县清节堂:“南门内,邑人何其杰等捐置,收养无依嫠妇。一买宅十一间,一买时清七乡、和乐五乡田五顷二十九亩六分零,一买时清二乡田一顷六十六亩一分,一买世美四乡田三十二亩九分零,一买时清二乡田十亩八分零,一买时清二七乡田十三亩七分,一典时清四乡田一顷二亩零,内有漕督拨钱一千串,额养嫠妇三十五名,俟堂款充裕,再行推广。此系民捐民办,例免报销,由漕督咨部在案。”*[清]孙云锦、吴昆田等:《光绪淮安府志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(54),南京:江苏古籍出版社,1991年。

由以上叙述可以看出,苏北地区清节堂经费主要来源于政府拨款、地租收入、民间捐助等。如徐州铜山县清节堂的经费主要来自于官员拨款,而淮安山阳县清节堂的经费则主要来自于地租收入。除此之外,来自民间士绅的捐助也同样是清节堂经费的重要组成部分。

(四)其他善会和善堂

除以上善堂以外,苏北地区还有很多其他的善会和善堂。如乾隆《江都县志》记载江都县同善堂:“在邵伯镇馆驿前濒河,雍正七年,水涝之后,民多饥疫,江都县知县胡仁济与本镇绅士倡举同善会于多宾馆,每日募市店钱一文,以济穷乏,此同善堂所自始也。(雍正)十年,知府尹勘灾至镇,见堂无定所,且费用不敷,捐俸一百二十两购镇北万缘庵废址,改造修葺成屋三十楹,署以同善堂。额拨给药王庙入官田二百七十三亩有零,令堂内按年收获,永为煮糜、制絮、施药、给棺、掩骼之用。”*[清]五格、黄湘等:《乾隆江都县志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(66),南京:江苏古籍出版社,1991年。光绪《江都县续志》记载江都县得善堂:“在宜陵投子寺西山,道光三十年,文生倪金城、职员胡兆极、蔡芝发请于官募建,经理义学、施棺、殓埋、字纸诸善举。”*[清]谢延庚、刘寿曾等:《光绪江都县续志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(67),南京:江苏古籍出版社,1991年。泰州悯旅堂:“在州治东白米镇,道光六年,绅士朱宜朱樟等倡建,为客籍贫病栖止而设。”*[清]方濬颐、晏端书:《同治续纂扬州府志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(42),南京:江苏古籍出版社,1991年东台县留婴堂:“在拼茶场,乾隆十五年,场人戎景置瓦屋一区为收养婴儿之所,并置田二百余亩,以供岁费。”*[清]周右等:《嘉庆东台县志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》(60),南京:江苏古籍出版社,1991年。

三、结语

明清时期是中国古代历史上慈善事业发展最为成熟和完备的时期,明清时期的慈善事业在继承前代的基础上呈现出更加兴盛的局面。通过对明清苏北地区慈善机构设置及管理的考察,我们可以看出,虽然部分官方慈善机构由地方官员建立,但民间力量也已广泛参与。同样,即使是在民间力量创建的慈善机构中,地方官员也在其中扮演了重要角色。地方官员和民间力量的密切协作无疑是促进明清时期苏北地区慈善事业发展的重要因素。但我们也应该看到,相比慈善事业发达的江南地区,明清时期苏北地区慈善机构的创建在取得显著成效的同时,也暴露出众多的缺陷和问题,如缺乏严密的管理及有效的制度保障,经费短缺、民间力量参与力度不够等。这给我们留下了深刻的经验和启示。

Brief Study on the Charities of Northern Jiangsu Region in the Ming and Qing Dynasties

Hu Mengfei

(Department of History, Nanking University, Nanjing, Jiangsu 210093,China)

The period of the Ming and Qing Dynasties was the most mature and comprehensive period of the development of ancient Chinese philanthropy. The numerous charities and charitable facilities appeared in northern Jiangsu region in the Ming and Qing Dynasties, such as Yangjiyuan, Qiliusuo of the official charities, the official and the Non-governmental forces to create the Yuyingtang, Pujitang, Qingjietang the Charitable organizations and the Shantang. With the local gentry and merchants as the mainstay of the non-governmental forces played an important role in the process of the creation and development of these charities.

the Ming and Qing Dynasties; northern Jiangsu; the charities; Shantang; non-governmental forces

2013-02-28

胡梦飞(1985—),男,山东临沂人,南京大学历史学系博士研究生。

K24

A

1001-5973(2013)03-0091-08

责任编辑:时晓红