谈蚝壳屋的存留现状与保护★

2013-08-21陈婧懿韦松林

陈婧懿 韦松林*

(仲恺农业工程学院,广东广州 510225)

在养殖生蚝的沿海地区,早期村民为了避免海风、海水与大雨侵蚀房屋,就地取材,把大量海砺壳嵌在房屋的外墙上,以此达到防风、防潮的作用,从而演变出蚝壳墙的雏形。后随着建筑工艺的提升,蚝壳墙已由原先的嵌入式发展成以花岗岩为基底,以砖石为框架,用石灰浆、三合泥浆大面积嵌砌白色蚝壳而成的墙体,并出现了以一面或多面蚝壳墙围合成屋的形式,即为蚝壳屋。这种建筑形式适应了沿海地区潮湿的气候环境,防虫、防水、冬暖夏凉、经济实用、广受喜爱[1],在《广东新语》记曰:“广州诸大县,其村落多筑高楼以居……墙以砖或蛎壳,其崇五六丈”在宋人方勺《泊宅编》中也提到“十八年,(万安)桥乃成,即多取蛎房,散置石基,益胶固焉。[2]”这种房屋因蚝壳墙而被统称为蚝壳屋或蚝壳厝。本文通过对珠海、广州海珠区和番禺区三地蚝壳屋的走访调查,为蚝壳屋这种特殊的建筑形式的深入研究打下基础。

1 存留蚝壳屋的分布状况

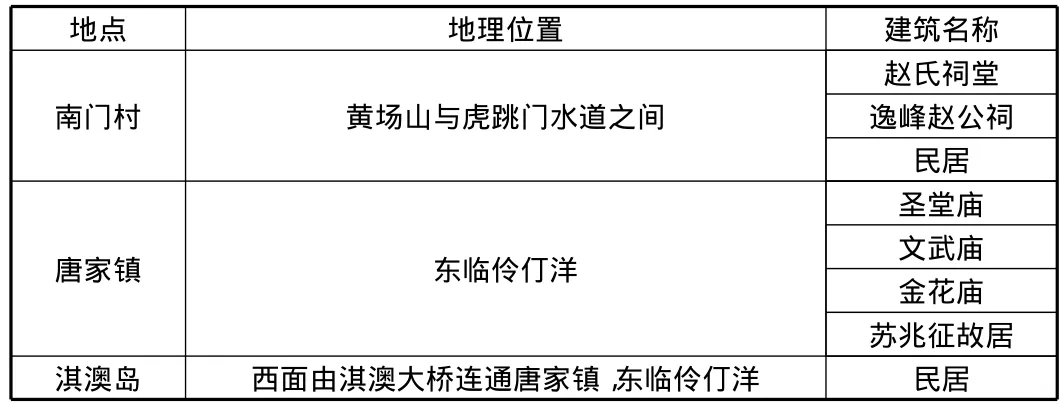

珠海市主要有3个地方保存有较为完整的蚝壳屋,而且都得到当地较好的保护。南门村的赵氏祠堂、逸峰赵公祠,唐家镇的圣堂庙、文武庙、金花庙、苏兆征故居,淇澳岛以及一些散落的民居(见表1),建筑形态及院落空间保存较为完整。从地理位置上看,蚝壳屋主要分布在较宽的河道附近或临海地段。

表1 珠海市存留蚝壳屋分布概况表

广州海珠区内存留的蚝壳屋分别位于琶洲、黄埔古港、小洲村以及广州大学城博物馆(见表2),大多沿珠江分布,而珠江一直都是中国南部的重要航运水道。海珠区内的蚝壳屋,大多都是一些民居,具有实际的使用功能;唯有广州大学城博物馆里,蚝壳屋作为旅游景点存在。

表2 海珠区存留蚝壳屋分布概况表

番禺区范围包括珠江的出海口,存留的蚝壳屋相对比较集中在沙湾及石楼(见表3)。番禺自市桥以南,都是水网密集的水乡,户户以水为生,靠水食水。且历史上在沙湾和石楼附近都有生蚝养殖产业,利用原生材料,发展出以蚝造房的房屋建筑形式是有其渊源的。

表3 番禺区存留蚝壳屋分布概况表

从三地存留蚝壳屋的分布情况来看,靠近江河海的地理环境所形成的小气候条件促使居民寻求建筑形式上的改变以适应高温、潮湿的条件;生蚝养殖业的发展为蚝壳墙的形成与发展提供了充足的物质材料;水路交通便利促进新文化的渗入,推动了蚝壳墙与蚝壳屋的发展与演变。

2 蚝壳屋的主要类型及保护情况

蚝壳屋经过了上百年的发展演变,形成了独特的景观特点,依照存留蚝壳屋的原有功能,大体可以分为住宅、祠堂与附属建筑三大类,各类蚝壳屋保护状态简况见表4。

表4 各类蚝壳屋保护状态简况

2.1 祠堂

祠堂是一个家族的象征,一个祠堂的兴衰,很大程度上显现了一个家族的发展历程,因此祠堂的建设历来备受重视。番禺大岭村的两塘公祠,在原建筑基础之上,由后人出资修葺,对墙体进行了加固,并对建筑外立面的肌理加以整饰,使蚝壳屋焕然一新,使祠堂重现往日的兴旺。珠海市的赵氏祠堂也是由后人出资修葺,在原有基础上进行修复。逸峰赵公祠原貌已破旧不堪,其中一面蚝壳墙破坏尤为严重,已无法保留,只能拆除,并重建一面青砖墙代替,但从总体上来说,公祠达到翻新留旧的效果,并已被评为珠海市历史文化单位。但陈及斋祠,虽与前者有着同等的规模与形制,但却因长期无人管治,导致墙身的黄泥剥落,祠堂的前进部分已被拆毁,只留墙基门前台阶;现余留的是后进部分,但这些墙体已经出现了大洞口,至今也无人修葺。

2.2 住宅

住宅类型的蚝壳屋大多属于私人的物业,原住户大多已经全部或部分迁移,蚝壳屋基本处于闲置或空置的状态,破坏严重;另一方面修缮资金筹集的困难也使得这部分蚝壳屋的保护存在较大难度。大岭村中的蚝壳屋住宅,都无法得到保护,或墙体部分倒塌留下半截墙身,或完全坍塌,根本无法形成居室的感受。部分民居对原有蚝壳墙进行了修葺,但方法方式未有探究,小洞水泥补,大洞用砖砌,对蚝壳墙来说是一种变相的破坏。珠海市的蚝壳屋住宅,虽保留较为完整,但墙体已有倾斜的现象;屋主对其十分重视、珍惜,但面对高昂的维修费用,也只能无奈搬出,任由蚝壳屋继续恶化。因此,对民居类型蚝壳屋的认识不足、维修基金的缺口都导致了该类型的蚝壳屋衰败。不过也有保护的较好的例子,如海珠区小洲村的蚝壳屋,也是属于住宅,并且现在还有人居住,墙体坚固,纹理清晰,是实地调查中发现最为完整的蚝壳屋之一。但总体上来说,蚝壳屋以住宅的形式出现,并不能得到广泛的关注与重视,其保护与开发再利用是值得深入探讨的问题。

2.3 附属建筑

在大岭村中,发现了一间以蚝壳作围墙的府衙。围墙主要分为两部分,一侧是墙体部分存留,墙高2.2 m,长接近12 m,分为3段,每段为3.4 m左右,间以0.4 m×0.4 m青砖柱,但已部分内陷,存在倒塌危险;另一侧则采用的是蚝壳高砌成庭院墙的形式,但现已全数损毁,留下满地破碎的蚝壳,破坏十分严重。

以上实例证明,蚝壳屋的不同建筑功用决定了蚝壳屋的保护与维修状态。以祠堂形式出现的蚝壳屋,因其独特性质与中国传统文化特质得到村民的重视,并不断加以整饰修葺,使其完好保留;而以住宅形式或附属建筑形式出现的蚝壳屋,则长期得不到重视与资金支持,任由其损坏恶化,能得以保留的已是凤毛麟角。

3 解析蚝壳屋的衰败

独特、坚固、实用的蚝壳屋慢慢淡出人们的视野,究其原因主要有以下几点。

3.1 历史原因

历史的发展进程当中,蚝壳屋分布的地区不仅是国土疆域的门户,更多的是重要港口和水路枢纽。这其中不仅有文化的交流与碰撞,更有烽烟战火的洗礼。坚固的蚝壳始终还是抵挡不了火炮利器的硝烟,几十年的枪声炮火成为蚝壳屋大面积损毁的主要原因。

3.2 自然原因

蚝壳墙作为蚝壳屋的外墙,有防水和防潮的作用,但常年受雨水冲刷,在岁月的洗礼下,也面临着雨水渗入墙体、粘合剂分离、面层剥落、蚝壳松落等诸多问题,如无法得到及时的修葺则面临墙体倒塌的危险。再加上沿海地区多间的台风台南起,蚝壳屋塌毁时有发生。

3.3 人为原因

随着经济的不断增长,大量的优质建造材料不断涌现,取代了蚝壳屋这种独特的建筑形式。笔者对三地蚝壳屋较为集中的村落调查,原住民尤其是老一辈人,表现出对蚝壳屋的浓厚感情,蚝壳屋的防盗、防风、防潮以及防暑降温[3]等功能深入人心,备受赞誉。同时,笔者对部分中青年群体进行了问卷调查。调查结果显示,90%以上的人都不愿意住进蚝壳屋。蚝壳屋艺术价值平均得分为80,与实用价值平均得分为69相比,表明被访者认为蚝壳屋的艺术价值比较高,基本可作为住宅使用。深入分析人们不愿意住蚝壳屋的原因,发现有35%的人认为蚝壳屋住起来不舒适;有35%的人认为蚝壳屋很容易带来伤害,特别是小孩子在墙边玩耍很容易碰到坚硬的蚝壳,擦伤皮肤;有20%的人觉得它丑,有人甚至认为它的灰色凹凸不平的外墙看起来像头骨,很恐怖。他们大多将蚝壳屋作为旅游景观来对待。一种建筑形式如果失去了其功能价值,必然出现大面积的衰败,仅留下部分具有纪念属性的个体作为艺术品予以保留。

3.4 宣传力度不足

现今是网络的时代,但要通过网络来认识和了解蚝壳屋并不容易。网络上的信息主要是各级保护单位的介绍,广州小洲村的蚝壳屋是目前唯一的由政府全面提供保护的蚝壳屋,有较为详细的介绍,并在网络地图中明确标识。其他蚝壳屋基本不留痕迹,根本没有意识到蚝壳屋的慢性毁灭,以至于根本无法提出更多的保护措施。要想实地考察小洲村以外的蚝壳屋的具体位置只能到当地,一层层向下慢慢打听,蚝壳屋的普遍调查工作基本没有展开,根本无法宣传。当公众无法通过一般性通道了解和认识蚝壳屋,就无法建立起民众与这种特殊建筑形式的价值认同,保护缺乏群众基础。

4 初探蚝壳屋的保护

4.1 隔离式保护

广州小谷围大学城开放的博物馆中,利用大片的玻璃将蚝壳墙保护起来,游人只能用肉眼欣赏蚝壳墙的色彩、纹理,但无法触碰,无法亲身体会独特蚝壳墙的独特肌理与质感。这种艺术品似的保护方法仅能带给人们粗浅的体验,无法使人们真正认识蚝壳屋的使用功能,是一种较为简单的保护方法。

4.2 修补式保护

经历几百年的风雨,有些蚝壳会因为黄泥咬得不够紧实而脱落,留下一个个小洞口。对这些受到破坏的墙体进行修补是件好事,但修补也要讲求艺术,不正当的修补无疑是一种变相的破坏。在大岭村,很多地方可以看到用水泥填上破损的蚝壳墙所留下的痕迹。系统专业的修补是蚝壳屋得以保存甚至发展的重要手段,这是亟待深入研究的方向。

4.3 静止性保护

广州小洲村里有一间保留很完整的蚝壳屋,游人可以远观其韵,近触其肌理,但大门紧锁,整栋建筑处于几乎静止的状态。据周边的居民说,这间蚝壳屋已受政府保护,政府出资并监督这间蚝壳屋不受破坏和拆除。由于政府的高度参与,这种保护形式制度完善,资金充足,目前效果较好,但是由于政府监管,民众无法进入蚝壳屋中探寻它的价值所在,也就缺乏促进其发展的动力。静止性的保护仍值得商榷。

5 结语

通过对三地蚝壳屋的实地考察,发现蚝壳屋的现状存在较多问题,发展前景堪忧。另一方面,发现蚝壳仍存在较多用途,蚝壳导热热阻大,吸收太阳辐射热少,长波辐射弱的特点[4],可改造成为一种很好的透光和隔热材料,符合建筑用材的低碳、天然、无污染的要求;还可作为装饰材料,运用于房屋的装饰、园林景观装饰或构建地标物等。这些都可以被认为是蚝壳屋的衍生形式加以发展,以形成鲜明的地方特色,并为蚝壳屋的继承与发展建构一个可持续发展的方案,也会对现有存留蚝壳屋起到更有效的保护作用。

[1] 陆元鼎.岭南人文·性格·建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,2005:11.

[2] 屈大均.广东新语[M].北京:中华书局,1985:576.

[3] 汤国华.岭南湿热气候与传统建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,2005:33.

[4] 林凯龙.潮汕老屋[M].汕头:汕头大学出版社,2004:208.