益生菌干酪乳杆菌FM10-3生物学与发酵特性分析

2013-08-02周剑忠仇小妹刘小莉马艳弘黄开红

王 英, 周剑忠, 仇小妹, 刘小莉, 马艳弘, 黄开红

(江苏省农业科学院农产品加工研究所,江苏 南京 210014)

益生菌是当摄入一定量时能对宿主健康有作用的微生物活体。Schrezenmier等对益生菌定义作了更具体修订,将益生菌定义为含有足够数量活菌、组成明确的微生物制剂或产品,能通过定植作用改变宿主某一部位菌群组成,从而产生有利于宿主健康作用的微生物[1]。

干酪乳杆菌作为益生菌的一种,能够耐受有机体的防御机制,其中包括口腔中的酶、胃液中低pH值和小肠的胆汁酸等。所以干酪乳杆菌进入人体后可以在肠道内大量存活,起到调节肠内菌群平衡、促进人体消化吸收等作用[2-3]。同时,干酪乳杆菌具有高效降血压、降胆固醇,促进细胞分裂,产生抗体免疫,增强人体免疫及预防癌症和抑制肿瘤生长等功能[4-5];还具有缓解乳糖不耐症、过敏等益生保健作用。近年来,由于干酪乳杆菌对其宿主营养、免疫、防病等具有显著的益生功效,越来越成为人们关注的焦点。随着高血压人群的增加,对干酪乳杆菌的研究以及用其开发功能性乳制品具有重要意义。

FM10-3分离自新疆地区传统酸马奶中,经形态特征、生理生化特性和16S rDNA同源性分析FM10-3被鉴定为干酪乳杆菌[6]。本试验对FM10-3作为发酵剂菌种的一些生长及发酵特性进行测定,为利用该菌种开发功能性乳制品提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 菌种 干酪乳杆菌(Lactobacillus casei)FM10-3,本实验室筛选保藏。

1.1.2 培养基 MRS培养基按文献[7]的方法配制,121℃灭菌20 min。10%脱脂牛奶,巴氏灭菌。

1.1.3 仪器 主要仪器有恒温培养箱、生化培养箱、NDJ-8S型黏度计、UV-1600PC型分光光度计、超净工作台、电热手提式高压杀菌锅、酸度计和电子天平等。

1.2 方法

1.2.1 干酪乳杆菌的活化与扩大培养 将菌种的冻干粉分别接种到10%灭菌脱脂牛奶管和液体MRS培养基试管中,于37℃培养24 h,传代2次。按3%的接种量分别接种到装有10%无菌脱脂牛奶三角瓶和装有液体MRS培养基的三角瓶中,培养24 h,置冰箱中备用。

1.2.2 菌株生长特性研究

1.2.2.1 生长曲线的测定 把对数生长期的菌液以3%的接种量接入液体培养基中,37℃条件下培养。每隔3 h取样,用UV-1600PC型分光光度计测定λ=600 nm处的吸光值。以空白培养基作为对照,测定生长曲线。

1.2.2.2 最佳生长pH值的测定 分别将MRS液体培养基调到不同的pH值,把培养到对数生长期的菌液以3%的接种量接种于其中,培养24 h后取样。以不同pH值的MRS液体培养基作为对照,用UV-1600PC型分光光度计测定 λ=600 nm处的吸光值,确定菌株生长的最佳pH值。

1.2.2.3 最佳生长温度的测定 将菌株在不同的温度下培养,以同温下不接种的空白培养基作为对照,培养24 h后取样测定λ=600 nm处的吸光值,确定菌株生长的最佳温度。

1.2.2.4 菌株耐盐性测定 将培养到对数生长期的菌液以3%的接种量分别接种于食盐添加质量分数为0~7% 的MRS液体培养基中,培养24 h后取样。用UV-1600PC型分光光度计在 λ=600 nm处测定吸光值,测定菌株耐盐性。

1.2.3 干酪乳杆菌FM10-3发酵特性的研究[8-9]按3%的接种量将菌液接种到装有10%脱脂乳的三角瓶中,混匀后于37 ℃培养,分别在0 h、3 h、6 h、9 h、12 h、15 h、18 h、21 h 和 24 h 取样测定其 pH 值、滴定酸度、黏度、菌落总数等指标(平行试验重复3次),并将培养24 h的发酵乳样放入4℃冰箱中冷藏保存,于 0 d、4 d、8 d、12 d、16 d、20 d、24 d、28 d时分别取样测定上述指标。

1.2.3.1 pH值的测定 取待测酸乳样品,用上海雷磁ZD-2型自动电位滴定仪测定pH值。

1.2.3.2 滴定酸度的测定 取待测酸乳样品,用0.1 mol/L氢氧化钠溶液测定滴定酸度。

1.2.3.3 黏度的测定 取酸乳样品用NDJ-8S型数显黏度计测定黏度。

1.2.3.4 活菌数测定 将发酵乳样用灭菌生理盐水进行梯度稀释,分别为 10-1、10-2、10-3、10-4、10-5、10-6、10-77 个梯度,取后 3 个梯度。采用平板倾注法制备MRS琼脂培养基平板,37℃培养48 h后统计菌落总数,测定干酪乳杆菌活菌数。

2 结果

2.1 FM10-3菌株的生长特性测定

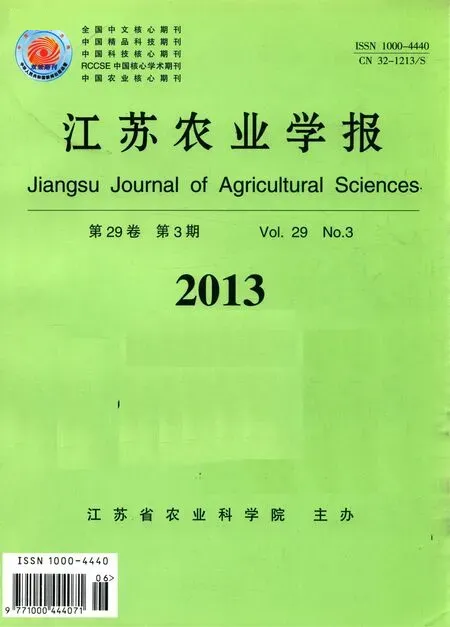

2.1.1 FM10-3菌株的生长曲线 图1是菌株FM10-3生长36 h的OD600值变化曲线。从图1中可以看出,FM10-3培养24 h后即进入稳定期。

图1 干酪乳杆菌FM10-3菌液OD600值随培养时间变化曲线Fig.1 Changes in OD600value of Lactobacillus casei FM10-3 suspension with culture time

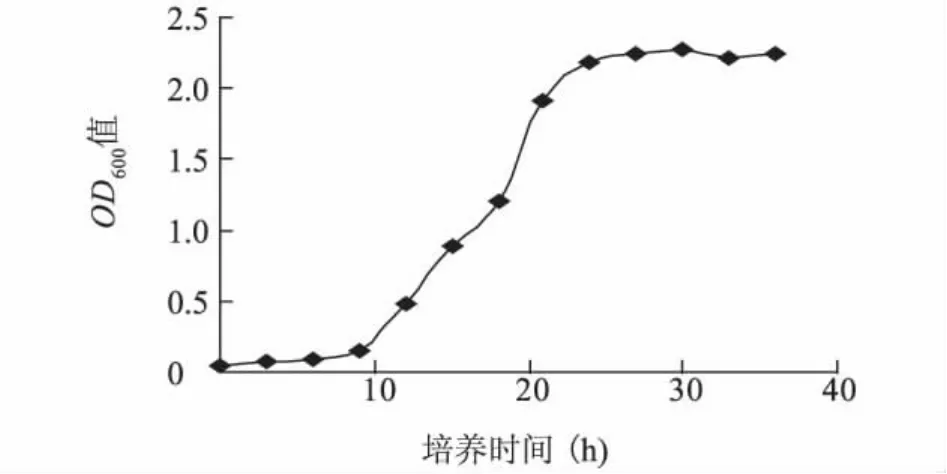

2.1.2 FM10-3菌株的最适生长温度 由图2可以看出,FM10-3菌株可以在较宽的温度范围内生长,其最适生长温度在36℃左右,最高生长温度度为45℃,最低生长温度为20℃。

图2 温度对干酪乳杆菌FM10-3生长的影响Fig.2 The effects of temperature on the growth of Lactobacillus casei FM10-3

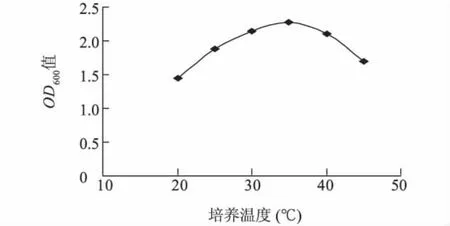

2.1.3 FM10-3菌株最适生长pH值 由图3可以看出,FM10-3的生长pH值范围偏酸性,其最适生长pH值在6左右。

图3 不同pH值对干酪乳杆菌FM10-3生长的影响Fig.3 The effects of pH values on the growth of Lactobacillus casei FM10-3

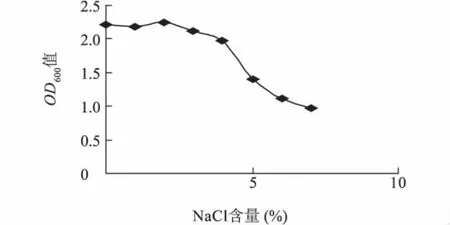

2.1.4 FM10-3菌株的耐盐性能 渗透压对微生物的生长有很大影响,较高渗透压会使微生物产生质壁分离继而死亡,因此耐盐能力也是评价益生菌的重要特性之一。由图4可知,3%NaCl对FM10-3的生长几乎没有影响,当NaCl浓度达到7%时,FM10-3还能生长,但生长速度受到很大影响。由此可以看出,FM10-3可在人体内生存。

图4 不同NaCl含量对干酪乳杆菌FM10-3生长的影响Fig.4 The effects of different contents of NaCl on the growth of Lactobacillus casei FM10-3

2.2 FM10-3菌株的发酵特性测定

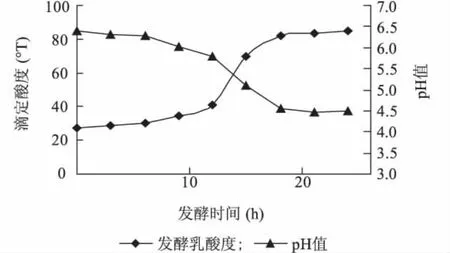

2.2.1 FM10-3酸奶发酵过程中pH值及滴定酸度变化 使用乳酸菌发酵剂的最重要的目的是通过乳酸菌代谢把乳糖转化为乳酸,使牛奶的pH值下降,同时结合凝乳酶的共同作用,使牛奶变酸和凝固,并产生特定的风味,同时可防止杂菌污染。对于干酪乳杆菌FM10-3在复原脱脂乳中发酵的酸度变化进行测定,对其产酸能力进行评价。由图5可以看出,在发酵初期,pH值下降的速度较慢,当发酵进行到10 h时,pH值下降的速度很快,并且相应的滴定酸度也迅速升高,15 h时开始凝乳,18 h时pH值达到了4.5,滴定酸度81.6°T。可见,干酪乳杆菌FM10-3具有较好的乳品发酵性能。

图5 干酪乳杆菌FM10-3发酵期pH值和滴定酸度的变化Fig.5 The changes of pH value and titratable acidity of Lactobacillus casei FM10-3 during fermentation

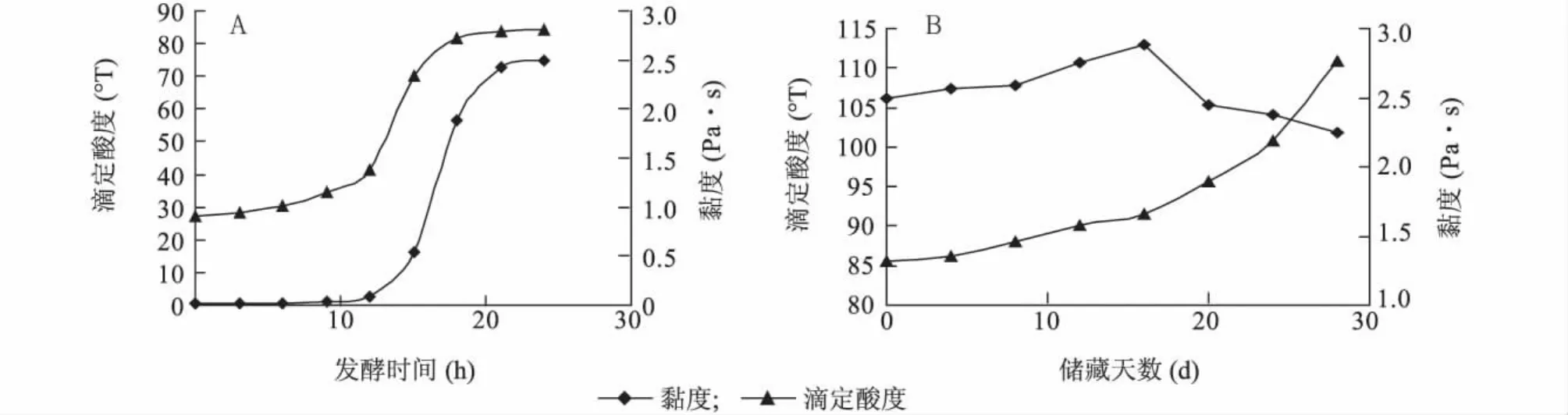

2.2.2 FM10-3酸奶发酵及储存过程中滴定酸度和黏度的变化 由图6 A可以看出,发酵开始时发酵乳黏度增加很小,pH值也没有很大变化。15 h时黏度开始增大,酪蛋白胶粒开始凝集;18 h时,发酵乳黏度显著增大,与发酵过程中滴定酸度值的变化呈现正相关。这主要是因为乳酸菌生长进入了对数期,利用大量乳糖发酵分解成乳酸,破坏了酪蛋白的水化层和电荷层,酪蛋白失去稳定性,酪蛋白粒子发生凝集,酪蛋白分子团变大,黏度不断增大。发酵后期,黏度变化趋于平缓,这是因为酪蛋白粒子已经基本凝集完全,形成较大的酪蛋白分子团。储藏期的滴定酸度和黏度变化见图6B,由图6B可以看出,在酸奶的储藏前期,随着时间的延长,酸奶的黏度呈现上升的趋势,后期呈现下降的趋势;在整个储藏期,酸奶的滴定酸度随着时间的延长呈现增加的趋势。

图6 发酵(A)及贮藏(B)期间发酵乳样品黏度和滴定酸度变化Fig.6 The changes of the viscosity and titratable acidity of fermented milk sample during fermentation(A)and storage(B)

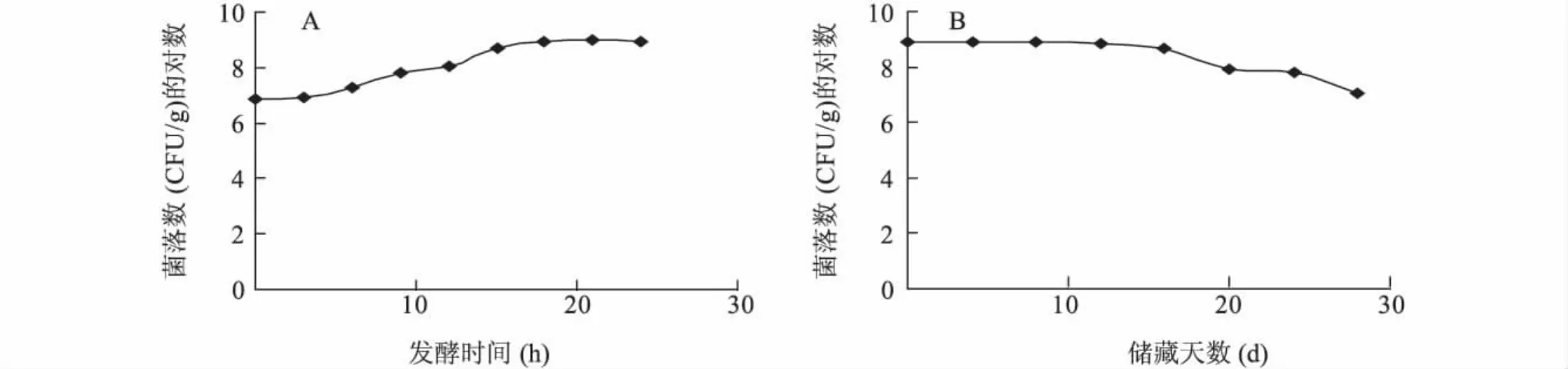

2.2.3 FM10-3发酵酸奶样品发酵及储藏过程中活菌总数的变化 发酵期间FM10-3活菌数变化如图7A所示,在发酵初期,活菌数变化不大,当发酵进入到第6 h时,活菌数增加幅度变大。在整个发酵的过程中,FM10-3活菌数整体呈现增加趋势,在发酵结束时,活菌数达到8.8×109CFU/g。储藏期间FM10-3活菌数变化如图7B所示,从图7B中可以看出,在储藏过程中,活菌数呈现下降趋势,储藏的初期,活菌数下降不明显,但在储藏后期,活菌数下降趋势明显增大,储藏28 d的活菌数为1.1×107CFU/g。发酵乳作为普通酸奶食用,活菌数变化无特殊重要性,但若其应用于膳食治疗,大量活菌存在是十分重要的[10]。按前人的观点,治疗产品中应含有高数量的益生菌活菌数,以确保其迅速通过胃而仍能保持足够高的活菌数,才能达到理想的治疗效果,最大剂量l010~1011CFU/g,一般剂量108~109CFU/g。本试验中测定的以干酪乳杆菌FM10-3作为发酵菌种发酵的酸奶在4℃储藏28 d仍保持较高的活菌数,可见FM10-3具有较高的存活性能。

图7 发酵(A)及贮藏(B)期间发酵乳样品中活菌总数的变化Fig.7 The changes of the viable count of FM10-3 in fermented milk sample during fermentation(A)and storage(B)

3 结论

干酪乳杆菌(Lactobacillus casei)相关菌株是经长期验证对人体无毒副作用,且广泛用于保健食品生产的益生菌。本试验对从新疆地区传统发酵酸马奶中分离筛选出的具有潜在益生特性的干酪乳杆菌FM10-3的生长规律和其发酵特性进行了研究,为该菌株的后期开发利用提供了理论依据。但要确证其功能并开发成乳制品发酵剂菌株还需要进行动物模型试验等的验证,目前相关研究工作还在继续。本研究获得如下结论:

(1)FM10-3菌株生长较快,在37℃条件下静止培养24 h即可进入稳定生长期,菌体密度OD600值为2.2左右。

(2)FM10-3菌株的最适生长温度为36℃左右,最适生长pH值为6.0左右,具有较好的耐盐性能,在NaCl含量为7%的条件下仍能够生长,但生长受到很大限制。

(3)FM10-3菌株具有较好的发酵特性,37℃条件下15 h开始凝乳,发酵结束时pH值为4.5,滴定酸度为81.6°T,酸奶黏度为2.49 Pa·s。在储藏28 d后,滴定酸度为109.9°T,符合中国酸牛乳标准(LGB2746—1999)。

(4)FM10-3菌株具有较好的存活性能,发酵后储藏28 d,酸奶的菌落密度仍能保持在107CFU/g以上,因此可应用于实际生产。

[1]SCHREZENMEIR J,DEVRESE M.Probiotice,prebiotics,and synbiotics-approaching a definition[J].American Societv for Clinical Nutrition,2001,73(Supplement 2):36l-364.

[2]CROWE J H.The trehalose myth revisited:Introduction to a symposium on stabilization of cells in the dry stat[J].Cryobiology,2001,43(2):89-105.

[3]曹永梅,张 灏,许时婴.保护剂在冷冻干燥双歧杆菌中的作用[J].食品与发酵工业,2000,26(2):40-45.

[4]CROWE J H.Preservation of membranes in an hydrobiotic organisms:the role of trehalose[J].Science,1984(223):701-703.

[5]刘长健,姜 波,安晓雯,等.菠菜中降胆固醇乳酸菌的筛选及鉴定[J].食品与生物技术学报,2010,29(6):937-940.

[6]朱丹宇,王 英,周剑忠,等.酸马奶中乳酸菌的分离和鉴定[J].江苏农业科学,2009(1):245-247.

[7]张 刚.乳酸细菌基础、技术和应用[M].北京:化学工业出版社,2006:421-422.

[8]徐 杰,云月英,张文羿.酸马奶中干酪乳杆菌发酵特性的研究[J].中国乳品工业,2006,34(7):23-27.

[9]王 伟,康 欢,陈 叠,等.优选保加利亚乳杆菌发酵特性的测定[J].中国乳品工业,2012,40(2):14-16.

[10]MARAGKOUDAKIS P A,MIARIS C,ROJEZ P,et al.Production of traditional greek yoghurt using lactobacillus strains with probiotics potential as starter adjuncts[J].International Dairy Journal,2006,16:52-60.