Givón语法化连续统观证伪

2013-06-28巫宏梅

巫宏梅

(贵阳学院外国语学院,贵阳 550005)

一、引言

语法化是自然语言中普遍存在的现象,它与语言学诸多问题及语言自身都密切相关。语言学家们从不同角度对其进行了深入研究与探讨,如功能学派,认知语言学派和生成学派都分别提出了其独特见解。Givón[1]从认知角度提出语法化链(语法化连续统)观:“今天的词法是昨天的句法。”,随后[2]又指出:“今天的句法是昨天的章法。”亦即语法化的过程形成一个连续统:章法﹥句法﹥词法﹥词素音位﹥零。以Givón 为代表的功能和认知语言学家们试图通过语法化研究来证明只有语法化而没有语法,语言的各个级阶通过语法化形成一个连续统,各级阶之间没有本质的区别,只是突显的侧面不同。然而Givón 的语法化连续统观从立论、理论依据与语言理据都有诸多值得再思考与商榷的地方,本文试图对Givón 的语法化连续统观进行证伪,尝试还原语法化属于词汇变化(演化)的研究范畴,语法化不能生成语法,语法与语法化分属不同的研究范畴。

二、语法化发展及研究

(一)语法化的定义及其发展

我国学者很早就注意到汉语虚词与实词的关系,元代周伯琦《六书正伪》云:“大抵古人制字,皆从事物上起。今之虚字皆古之实字。”不过古代语文学家没有充分认识到虚词多由实词发展而来。西方学者如孔狄拉克和洪堡特也对“实词虚化”现象有所涉及和论述。而Meillet[3]最早明确提出“语法化”这一术语,认为语法化指的是独立的词向词素的转变他指出产生“语法形式”的两个过程即类推和语法化,语法化的运行机制之一是单向性(unidirection)[4]。

随着语用学和语篇分析的盛行及人们对语言本质等的探求,语法化研究也在复兴。Givón 从非洲语中得到证据,提出“今天的词法是昨天的句法。”及“今天的句法是昨天的章法。”由此便结束了语法化研究仅限于对意义演化,词义转换机制探讨的传统词汇范畴研究路径。在此过程中,功能、认知语言学派和形式(生成)语言学派的观点不相容。譬如Harris &Campbell[5]拒绝“形式”派基于句法自治的观点,而认同句法变化中兼有语义和语用变化的“功能”派观点。我们从Givón 语法化连续统的观点中便可对认知语言学的语法化观点有一定的了解。

(二)认知语言学的语法化观点探讨

功能和认知语言学家都试图找到语言形式与功能演化的动因,认为语法化于人类的认知能力及隐喻规则紧密相连,从而证明语言不是自治的,句法不是独立的[6]。Langacker[7]将语法化定义为词汇源向语法成分演进的过程。Sweetser[8]认为语法化是实义词向语法词素演化的结果。Taylor[9]则指出语法化是先前的词汇项逐渐意象化而失去丰富概念内容的过程。Dirven &Verspoor[10]将语法化看作是自由词素变成词法和句法中从属的语法标记。Unger&Schmid[4]强调词汇、词法和句法现象是基于同样的概念结构,不同的是它们所突出的方面不同,这与Givón 的语法化连续统观不谋而合。而Hopper 则因许多功能中心词或短语由实义词语法化(演化)而来,声称只有语法化而没有语法。认知语言学家们从各个角度方方面面来证实语法化是语言各级阶(词素、词、句、篇章……)的动因和实质。

三、Givón 语法化连续统观

Givón 总结到“在历时句法中大量的主题由松散、并列和‘语用化’的篇章结构发展成紧致,‘语法化’的句法结构。”然而,语言不总是以语篇的结构呈现,而是通过“句法化”(syntacticization)变为句法结构,而随时间推移,句法结构又通过词位化或词汇化过程变为词汇层面的结构。这一语法变化过程可以概括为:篇章—句法—词法—词素音位—零。这一观点与以往语法化研究有天壤之别,他改变了语法化在词汇层面的研究,而将其扩展到语言研究的各个层级,甚至是语篇或构造之中,大大地泛化了语法化的研究范畴。

(一)Givón 语法化连续统自身的缺漏

首先,上述这一语法链是循环往复的过程,而Givón 仅仅将这一语法改变解释为各种交际需求使然。如果真如此,那么为何该语法化链起于语篇而止于零,有何依据?假若我们同意Givón 的观点,语法化始于语篇,然后“句法化”成句法,“词汇化”或“形态化”为词,然后再到更小的单位,而这时违背人的认知规律的。根据格式塔心理学原理[11],人们分析句法有两个步奏,即组合(compositionality)和整合(blending)。人们根据组合原则组词成句,组句成篇,再根据语用和认知因素对组合的成分进行整合理解。再则,若Givón 颠倒语法化链的顺序,为何篇章不可语法化为词或其他语法单位?这些分段的语法级阶又有何标准和基础?其次,他指出该语法化链是一个循环过程,从而也就否认了语法化的机制之一的“单向性”。该语法化链倒转过来,亦即零—词形音位—词法—句法—篇章,是否还能称之为“语法化”过程?最后不得不指出,Givón 的语法化连续统(链)中术语混乱,没有统一标准与范畴层次。“词法”、“句法”是词汇层面、句层面的运行规定和原则,而“篇章”、“词形音位”却是语法单位。语法单位(层级)与语法规则术语模糊混用。

(二)理论反诘

1.Givón 的语法化连续统观点有悖于二元对立思想及人类的基本认知规律。

语言与世界同构[12]。此种同构关系的研究可以追溯到斯多葛学派,莱布尼茨和罗素等语言学家、哲学家的研究。为认知语言学相似性原则做出巨大贡献的斯多葛学派提出语言与宇宙的相似;莱布尼茨发现声音与宇宙相似。宇宙是恒变的,然而它总是二元对立的,相辅相成的。这一点我们从古圣先贤的智慧中也可见一斑,如道德经,易经中都对二元对立思想有所论述,“道”与“器”,“大言”与“小言”,“阴”与“阳”的对立统一。而语言结构就正好映证了宇宙的二元对立结构,生成语言学将句子层面划分为主语(NP)与谓语(VP)的二元对立,在短语层面依然可以划分为中心语(head)和补足语(complement)的二元互斥与统一。显然,语言与世界的同构在于二元互斥及层级性与无限的衍生性。Givón 的语法化连续统抹煞了语言的层级性与二元互斥性,认为语言单位之间没有层次的差别,词、句子,语篇之间构成连续的线性关系,从而忽略了语言的无限衍生潜力。

人类思维的三大定律:同一律,矛盾律,和排中律[13]。亚里士多德区分了事物的本质和属性。本质即使得一事物成其为自身的充分必要条件,而属性则是可有可无的附带特征“Accident”means that which applies to something and is truly stated,but neither necessarily nor usually[14]。亚氏的经典范畴表明事物之间的界限是明晰的,即使表面现象是模糊的。人类认识事物时,总是在做二分的选择,因此事物之间的界限是明晰的,只可能有“中间项”,而不构成界限模糊的连续统。模糊的连续统只是事物的表象,而非实质。Givón 的语法化连续统中各语言单位之间没有明晰界限,它们之间没有本质差别,只是突显的侧面和属性不同。这似乎和人类的认知规律不相符合,再则消隐了词、句子和语篇等概念,于是语法化在各级阶的变化也就成为一事物内部的边缘属性的变化。

2.Givón 的语法化连续统观点有违语言的级阶,以历时替代共时

语言学有史以来都将语言研究分为语音、词汇、句法、语义及语用等分支,语言的层级性才使得语言具有无限的递归性与生成性。而Givón 的语法化观点将语言的层级性模糊成一个连续统,将其看作一个事物不同的侧面,而语言的各层级看作一个线性结构的。Kathy et al[15]等指出结构依赖原则和语言的级阶是人类语言基本的本质特征。这一点可以从儿童语言习得获得证据。儿童在出生后的第二年便开始习得最小的语言单位——词,然后逐渐创造短语,再到类似小句的单位。当然,这最重要的原因便是语言的“结构依赖原则”而非“线性顺序的依赖”[16]。Cook[17]也指出“……语言的知识在于句子中的结构关系而非成分的线性顺序。”Givón 在共时层面模糊语言级阶,究其原因在于其以历时的理据替代共时语言单位。Givón 声称语篇语法化为句法,句法词法化为词法,词法再语法化为其他语言单位,因此语篇、句法、词法、词形音位结构等均由一个语法单位演化而来,因此所有语言级阶都被看作是一个语言单位,只是处于历时演化的不同阶段,不同状态。由此我们可以比拟一下蝴蝶的蝶变过程,卵—幼虫—蛹—成虫,我们可以从表征上清晰地看到每一步的变化。蝴蝶是由卵经过不同阶段变化而来的,每个阶段都会在我们头脑中形成特殊的、独立的概念,我们会将蝴蝶与卵划等号么?Saussure[18]认为历时与共时研究在各方面都是相互对照的,但是很清楚的一点事共时的观点优于历时,这对于语言使用群体来说是个事实。对于语言学家来说亦是如此。如果语言学家在研究历时观点,他就不是在研究语言,而是修饰语言的一系列事实。而语法化观点是公认的历时过程,而认知语言学家试图从共时视角研究历时的语法化过程是不太合理的。

(三)语言论据反证

70年代以来,随着语法化研究的复兴,有的语言学家已经认识到语法化单向性的问题。1979年,Givón 自己也承认语法化是一个循环的过程,这与语法化的基本属性和运行机制的单向性产生冲突。

Givón 从功能认知角度对语法化链的各个环节进行论证,其中也存在一些不符逻辑之处。例如在“语篇——句法”的语法化过程中,他给出未受过教育的美国人英语实例:

1.My ol’man,he rides with the Angels.TOPIC AG-V(TOPIC =AG.)

2.My ol’man he-rides with the Angels.SUBJECT AGV(SUBJECT=AG.)

上例中,Givón 论证到:在1 句中从功能角度看,话题即主题,而2 句中从句法形式看,主语即主题,因此2 句的主语便由1 句(语篇)的话题语法化而来。事实上,1 句和2 句从语言事实上看并无区别,只是Givón 对它的不同解读。若1句看作语篇,只有话题而无主语,那么主语与谓语的一致性(subject-verb agreement)缘何而来?其次,单凭1,2 两句语言表达,我们从何得知谁先谁后?是语篇(1 句)语法化成句子(2 句),还是句子(2 句)语法化成语篇(1 句)?我们完全可以反之假设,先生成合语法的句子,再演化为语篇,由此保证语篇中语法的正确性(如1 句中第三人称单数做主语,谓语动词加-s)。再则,若是句子中出现同位语,那么两者又如何从同一话题演化而来?因此从Givón 的论证中我们无法得到语篇话题语法化为句子主语的结论,也同样无法证明句子由语篇语法化而来。

Givón 1971年提出“今天的词法是昨天的句法。”亦即词法由句法衍生而来,词法与句法有诸多相映和之处。那么现代词汇内部的词素结构和机制是否与句法内部的词汇(短语)及其关系直接相关和映和呢?世界上的语言句子结构大致可分为六种:SVO,SOV,VOS,VSO,OSV,OVS。在一种语言的历时角度就有可能存在几种语序,如古英语为SOV,而现代英语为SVO 为主,那么我们如何为词法找到其历时的句法理据呢?Givón 指出词法中的词缀可用来重构历时早期阶段的句法结构。为此,Givón 给出了两个语言证据。一个是班图语(Bantu)的动词后缀产生于与当代班图语句法语序(OV)相反的时代。再则就是宾格代词在斯瓦希里语(Swahili)中作为前缀,因此原始的或早期的班图语的某个时期语序必定是OV。他进一步用语料佐证该论点如下:

3.John gave a book to Mary.

4.John gave her a book.

5.John gave a book to her.

6.* John gave a book to her.

7.John gave it to Mary.

8.‘~’John gave Mary it.

Givón 以动词前缀和动词后缀作为主语一致和宾语一致的结果。由此证明句法语法化为词法。

Givón 此环节的论证是循环的、个别的。如Givón 从班图语当今的词法构造推测出其原始句法构造为OV,那么为何乌克兰语(Ukrainian)存在动词前将来时词缀,而在句法中乌克兰语的将来时时态标记为后缀而非前缀呢?因此,Givón 从词法可倒推句法结构的论证是极个别的,不是普适的。词汇是否能倒推句法,我们不得而知。

Givón 语法化链中的词法到词素音位到零的这些环节的语法化研究符合传统语法化研究层面,属于词层面探讨,本文不再赘述。而Givón 在其论述中未提到的从“语篇到词法”的语法化过程,其它语言学家认为这一过程是可能的。如Traugott & Heine[19]解释到:

9.I think that your mother will permit this.

10.I think()your mother will permit this.

11.Your mother will permit this,I think.

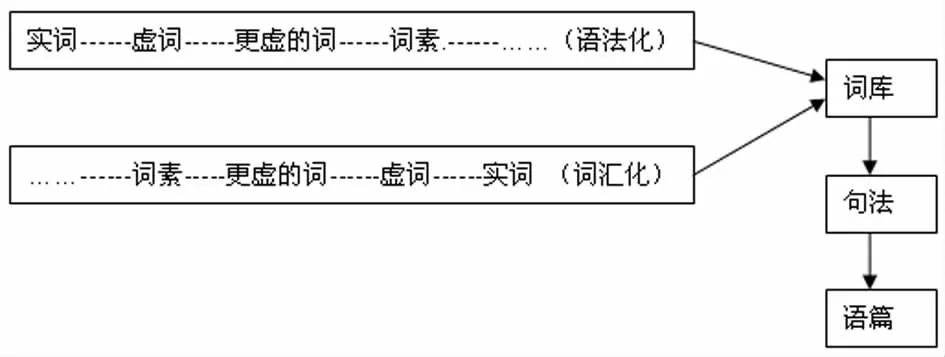

以上9 至11 句中,“I think”从句子的主要部分演化为状语。它的内容和意义均已丢失,这一过程是语篇因素驱使的。据此,语篇可以语法化为词汇。然而,若是我们以语义丢失或者是否有逗号来辨识语篇的话,似乎语篇的定义和外延较为随意,不具有刚性原则,语篇本身值得我们慎重思考。在此我们试以下图1 代换Givón 的语法化链(章法﹥句法﹥词法﹥词素音位﹥零):

图1

如图1 所示,词汇的历时演化可分为语法化和词汇化两种途径,但是这两个过程都只作用于词汇层面,而不影响语言的其他分支和级阶单位,属于词库内的变化。词库的词又通过句法原则(如短语结构phrase structure)进行运作,然后在句法的基础上进一步构建语篇。

四、结论

Givón 的语法化观点自身存在缺漏和不符合逻辑之处,语法化链的各环节也缺乏有力的刚性证据,对个别语言事实的发现只能是冰山一角,不足以运用于整个语言世界。该论点忽视语言级阶,混淆术语,以历时的发展替代共时的研究。将语言单位看作线性的连续统不符合语言的结构依赖原则,也不符合人类的认知原则。语言之间的区别及其语言内部的演化只是语言参数的调变和语言表征的演化,语法化不会对语言自身和语法机制产生任何威胁和改变。语法化属于词库内部的变化,是词汇演化的过程之一。

[1]Givón,T.Historical syntax and synchronic morphology:an archaeologist’s field trip[M].Chicago:Chicago Linguistics Society,1971:394-415.

[2]Givón,T.On understanding grammar[M].New York:Academic Press,1979:207-240.

[3]Meillet,A.L’évolution des formes grammaticales[M].Paris:Champion,1912:130-148.

[4]Ungerer,F.& Schmid,H.J.An introduction to cognitive linguistics[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2001:256-257.

[5]Harris,A.& Campbell,L.Historical syntax:a cross-linguistic perspective[M].Cambridge:Cambridge University Press,1995:14.

[6]王寅.认知语法概论[M].上海:上海外语教育出版社,2006:114-128.

[7]Langacker,R.W.Grammar and conceptualization[M].Berlin:Mouton de Gruyter,2000:296,306.

[8]Sweetser,E.E.From etymology to pragmatics—metaphorical and cultural aspects of semantic structure[M].Cambridge:Cambridge University Press,1990:27,148.

[9]Taylor,J.Possessives in English — an exploration in cognitive grammar[M].Oxford:Oxford University Press,1996:349.

[10]Dirven,R.& Verspoor,M.Cognitive exploration of language and linguistic [M].Amsterdam:John Benjamins,1998:62,206.

[11]Wilson,R.A.& Keil,F.C.The MIT encyclopedia of the cognitive sciences[M].Massachusetts:Massachusetts Institute of Technology,1999:344-348.

[12]赵彦春.音律与宇宙同构[J].四川外语学院学报,2001,17(5):66-68.

[13]Dorsch,T.S.Metaphysics[M].Penguin Books,1965:66-76.

[14]Tayloy,J.R.Linguistic categorization:prototypes in linguistic theory[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2001:22-29.

[15]Kathy,H.P.& Roberta,M.G.The origins of grammar:evidence from early language comprehension[M].Massachusetts:MIT Press,1996:15,19.

[16]Chomsky,N.Studies on semantics in generative grammar[M].The Hague:Mouton,1972:63-130.

[17]Cook,V.J.Universal grammar theory and the classroom[J].System,1989,17(2):169-182.

[18]Saussure,F.de.Course in general linguistics[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2001:89.

[19]Traugott,E.C.& Heine B.Approaches to Grammaticalization[M].Amsterdam:John Benjamins,1991:5.