胫骨平台骨折术中下肢力线的恢复与疗效观察

2013-06-23张劲松

张劲松

(四平市中心人民医院,吉林 四平 136000)

胫骨平台骨折术中下肢力线的恢复与疗效观察

张劲松

(四平市中心人民医院,吉林 四平 136000)

目的 对应用关节镜与切开复位内固定技术联合对胫骨平台骨折患者进行治疗的临床效果和下肢力线的恢复情况与疗效之间的关系进行研究分析。方法 抽取 90 例患有胫骨平台骨折患者病例,将其分为对照组和治疗组,平均每组 45 例。采用切开复位内固定技术对对照组患者进行治疗;采用关节镜与切开复位内固定技术联合对治疗组患者进行治疗。结果 治疗组患者胫骨平台骨折治疗效果明显优于对照组;出现不良反应的人数明显少于对照组。结论 应用关节镜与切开复位内固定技术联合对胫骨平台骨折患者进行治疗的临床效果非常明显,胫骨平台骨折治疗效果与下肢力线表现情况有非常明显的关系。

关节镜;切开复位内固定;胫骨平台骨折;下肢力线;膝关节功能

胫骨平台骨折属于临床常见的关节内骨折的一种类型,多需采用手术方式对其进行治疗,术中一般对胫骨平台的高度重建及塌陷关节面恢复情况较为重视,对下肢力线进行纠正这一过程往往会被忽略[1]。而良好的下肢力线却是使术后创伤性关节炎减少或延缓的一个非常重要的因素[2]。本次研究对90例患有胫骨平台骨折患者应用关节镜与切开复位内固定技术联合进行治疗的临床效果和下肢力线的恢复情况与疗效之间的关系进行研究分析。现将研究过程和结果作如下汇报。

1 资料与方法

1.1 一般资料

在2010年3月至2012年3月间抽取本次研究的90例患有胫骨平台骨折患者病例,将其分为对照组和治疗组。对照组中男27例,女18例;年龄22~68岁,平均37.8岁;治疗组中男26例,女19例;年龄24~67岁,平均37.7岁。致伤原因主要包括:交通伤、高处坠落伤、挤压伤。抽样研究对象的年龄、病程、性别等自然资料无显著组间差异(P>0.05),可进行科学性的比较研究。

1.2 方法

采用切开复位内固定技术对对照组患者进行治疗;采用关节镜与切开复位内固定技术联合对治疗组患者进行治疗。对两组患者胫骨平台骨折治疗效果、不良反应情况、膝关节功能恢复情况与下肢力线间的关系进行研究分析。

1.3 下肢力线测量方法

目前临床对下肢力线进行体表测量的方法主要包括3种形式:①自患者的股骨头中心位置至踝关节的中心位置拉一条直线,使髌骨的中点位于这条直线上;②自髂前上棘与踝关节两个位置间拉一条直线,该直线应该通过髌骨中心至髌骨外缘,髌骨的中点应该位于其内侧;③自髂前上棘至第l、2趾间的位置拉一条直线,髌骨的中点位于这条直线上,或与这条直线非常接近[3]。本次研究采用第三种方法对下肢力线进行测量,并用“D”表现。

1.4 治疗效果评价方法

按Rasmussen评分方法对胫骨平台骨折患者的治疗效果进行评价,总分为30分。优:总得分超过27分;良:总得分超过20分,没有达到27分;可:总得分超过10分,没有达到20分;差:总得分没有达到10分[4]。

1.5 数据处理

所有资料均采用SPSS17.0统计学软件进行处理,计量资料表示采用均数加减标准差形式(χ—±s),计数资料进行t检验,组间对比进行χ2检验,P<0.05表现差异具有显著性,统计学意义明显。

2 结 果

2.1 胫骨平台骨折症状治疗效果

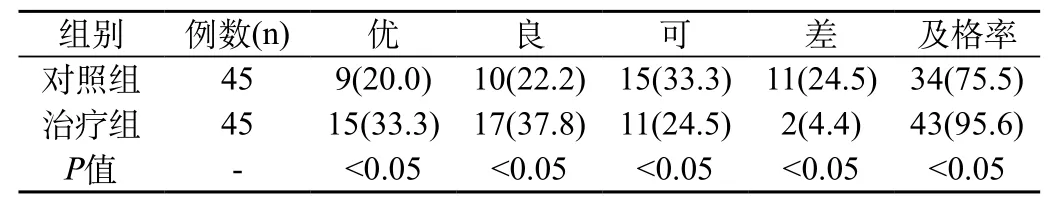

对照组患者经切开复位治疗胫骨平台骨折症状治疗效果为:优9例。良10例,可15例,差11例,治疗总及格率75.5%;治疗组患者经关节镜与切开复位联合治疗胫骨平台骨折症状治疗效果为:优15例。良17例,可11例,差2例,治疗总及格率95.6%。两组患者胫骨平台骨折治疗效果比较组间差异显著(P<0.05)。详见表1。

表1 两组患者胫骨平台骨折症状治疗效果比较[n(%)]

2.2 不良反应

对照组患者在围手术期内有11例出现不良反应,占抽样总患者人数的24.5%;治疗组患者在围手术期内有3例出现不良反应,占抽样总患者人数的6.7%。两组围手术期不良反应比较组间差异显著(P<0.05)。

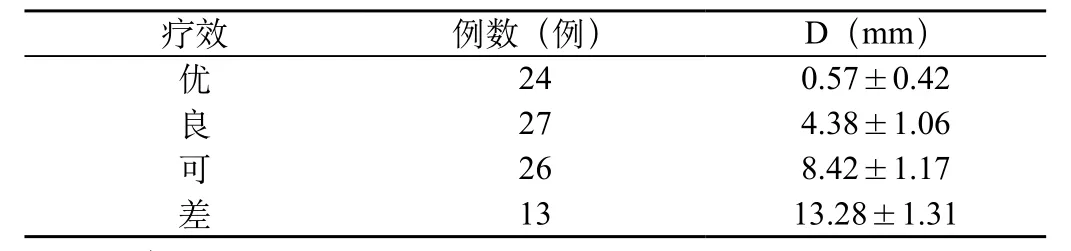

2.3 疗效与下肢力线关系

两组疗效评定结果为优的24例患者下肢力线平均值为(0.57± 0.42)mm,两组疗效评定结果为良的27例患者下肢力线平均值为(4.38±1.06)mm,两组疗效评定结果为可的26例患者下肢力线平均值为(8.42±1.17)mm,两组疗效评定结果为差的13例患者下肢力线平均值为(13.28±1.31)mm。上述数据说明,胫骨平台骨折治疗效果与下肢力线表现情况有非常明显的关系。详见表2。

表2 患者疗效与下肢力线关系情况比较

3 讨 论

本次研究过程中的患者下肢力线在手术治疗过程中均得以恢复,术后的随访结果表明,下肢力线值愈小,则说明患侧的下肢力线与健侧越为接近,治疗效果评分也就愈高;相反下肢力线值愈大,则说明患侧的下肢力线与健侧的偏差越大,治疗效果评分也就愈低。因此,在手术治疗过程中对胫骨平台骨折患者的下肢力线进行及时纠正,对治疗效果的提高和膝关节功能的速度恢复具有非常重要的作用[5]。对于术中已经得以纠正的下肢力线在手术治疗的后期又发生偏移的病例,分析其具体原因可能与以下因素有关:①对半月板进行切除的程度过多:胫骨平台骨折患者通常情况下合并存在半月板损伤现象,如术中行半月板全切或次全切除,术后切除侧的胫股关节的接触面就会有所减少,单位面积的应力负荷将会大幅度的增加,膝关节内载荷的重新分布会导致下肢力线发生相应的改变。②患肢的负重时间过早:胫骨平台骨折患者大多数同时合并存在关节面塌陷现象,手术过程中进行复位后,虽然在软骨面下缺损空洞填充足量的植入材料。但无论嵌入何种物质,其强度与原胫骨平台软骨下骨质比较都要稍差一些,且骨折完全愈合的时间通常需要12个星期左右,如在骨愈合前过早的负重行走,植骨材料抵抗股骨髁的应力负荷的难度会增大,易使已经复位的关节面再次发生塌陷,而致下肢力线发生相应改变。因此,术后应早活动、晚负重,3周后当外固定被拆除后再对膝关节进行屈伸运动,待膝关节的屈伸能力基本恢复正常后,术后的第12周行X线检查后,方可逐步由部分负重向完全负重过度,进而使生活与工作恢复正常[6]。

[1] 沈楚龙,陈志维,马洪.胫骨平台骨折治疗的效果评估[J].中国矫形外科杂志,2009,27(10):1524-1526.

[2] 张磊,杨海涛,曹前来,等.锁定钢板与常规手术治疗肱骨近端骨折疗效比较[J].中华矫形外科杂志,2009,52(10):728-730.

[3] 夏太宝,杨惠林,朱晓宁,等.解剖钢板和Liss钢板置入治疗复杂性胫骨平台骨折的疗效比较[J].中国组织工程研究与临床康复, 2010,13(43):8461-8462.

[4] 王骏飞,蒋青,陈东阳,等.半月板切除对下肢力线的影响[J].中华骨科杂志,2009,18(14):483-484.

[5] 高顺红,白俊清,张柳.半月板切除后的研究概况与进展[J].中国矫形外科杂志,2010,12(15):1175-1176.

[6] 汤旭日,王秋根,张秋林.胫骨平台高度丢失的原因及对策[J].中华创伤骨科杂志,2009,16(15):262-263.

R683

:B

:1671-8194(2013)06-0116-02