《纽约时报》关于中国报道中的女性形象

2013-05-06李立新

李立新

《纽约时报》关于中国报道中的女性形象

李立新

研究国外媒体关于中国女性形象的报道十分必要。运用量化与质性研究相结合的方法,对《纽约时报》关于中国女性的报道进行了内容和文本分析。研究发现其报道具有倾向性:关于中国女性报道的数量相对较少,特别是对农村女性的报道更是少之又少;报道议题更多集中在婚姻、家庭、生活方面;女性角色的定位多是消极、被动、令人同情的。文本分析也表明该报的女性报道存在着美国固有的意识形态和性别刻板印象。

中国女性形象;意识形态;性别刻板印象

随着中国综合国力的增强和国际地位的提升,国外媒体对中国的关注愈加强烈。国内学者从传播学的角度对涉华报道中的中国形象进行了不少研究,然而这些研究所关注的基本上是中国的总体国家形象,缺乏对某个群体的聚焦。随着媒体与性别的研究深入进展,传媒文本中的女性形象问题成为传播学与女性学的研究热点,但大多数研究只是针对国内媒体所展示的女性形象进行解构与分析,对外国媒体关于中国女性形象的研究却寥寥无几。事实上,涉华报道所呈现的女性形象直接形成并深刻影响着世界读者对中国女性形象的认识,进而影响着世界对中国人的总体认识。因此剖析国外媒体,尤其是极具影响力的美国媒体对中国女性的报道实为重要。本文采用量化与质性分析相结合的研究方法,先对涉华女性报道进行内容分析和文本分析,再从意识形态和社会性别意识的角度对报道特点和倾向性进行解读。

一、女性形象的内容分析

“内容分析法是对明示的传播内容进行客观、系统和定量描述的调查研究方法。”[1]18贝雷尔森(Bernard Berelson)的这一定义揭示了内容分析的对象、分析方法和特征以及结果表述的特征。郭庆光把它的特点归为四点,“即分析对象是‘明示的内容’、程序上的客观性、系统性和定量性。”[2]284事实上,内容分析法并非一种理论,而是按照一系列定义清楚的步骤展开文本分析的一种方法。它被广泛地用于有关媒介报道长期的变化和模式的系统研究。运用内容分析,可以描述传播内容中存在的模型或趋势,评估媒体对某些社会群体的刻画,对媒体的传播效果做出推测。[3]220本文即采用这种方法归纳总结具有代表性的美国媒体对中国女性报道的模式及倾向,进而分析这一现象。

(一)样本与分析单位

本文选择《纽约时报》2010年全年涉华报道中有关中国女性的报道作为研究样本。《纽约时报》是美国主流社会最具影响力的报纸。该报因其独立、严谨的风格被称为世界“档案报”,又因其在西方主流媒体中的领导地位,其报道经常为其他媒体所引用和追随。本文中的女性形象来自《纽约时报》以女性为中心人物的报道或与女性有关的一般报道。本研究从该报网站获得2010年涉华报道共1422篇,从中筛选标题中有女性或者主要内容有关女性的报道文章共33篇,其中有主要女性人物形象37个。分析单位是每篇文章,分析其主角或报道的主要人物——中国女性形象。其报道的主题列举如下(见表1):

表1 2010年《纽约时报》33篇女性报道的主题统计

(二)研究问题和变量与编码

本研究试图回答的问题是:美国媒体眼中的中国女性形象是怎样的?这些形象是否客观、公正、准确地代表了中国女性形象?是否存在某种意识形态和性别刻板印象?为分析中国女性在《纽约时报》报道中的总体形象,本研究设计了以下变量和编码:

议题分布:有关政治、文化、社会、生活、工作职业、婚姻家庭、体育运动等。

来源地:城市、乡村、城乡结合部、不详。

年龄:青少年、中年、老年、不详。

职业:文化艺术工作者、国家公职人员、服务行业人员、运动员、学生、不详。

女性形象定位:积极(有一定的工作与生活能力、独立、成功)、消极、不明确。

女性的自我意识:自认为处于弱势、自认为不处于弱势、不明确。

作者对女性的态度:赞赏、同情、中立、否定、不明确。

报道女性时是否存在意识形态:是、否、不明确。

报道女性时是否存在性别刻板印象:是、否、不明确。

所有样本由笔者一人完成编码,为了保证编码可信度,21%的样本(7篇文章)被随机抽出,由另外一位编码者独立完成,因此最终编码可信度达到了91%。

(三)研究结果

《纽约时报》有关中国女性的报道数量很少。在2010全年1422篇有关中国的报道中,只有33篇与中国女性有关,所报道的女性人物共有37个。这反映出该报对中国女性的关注度不大。

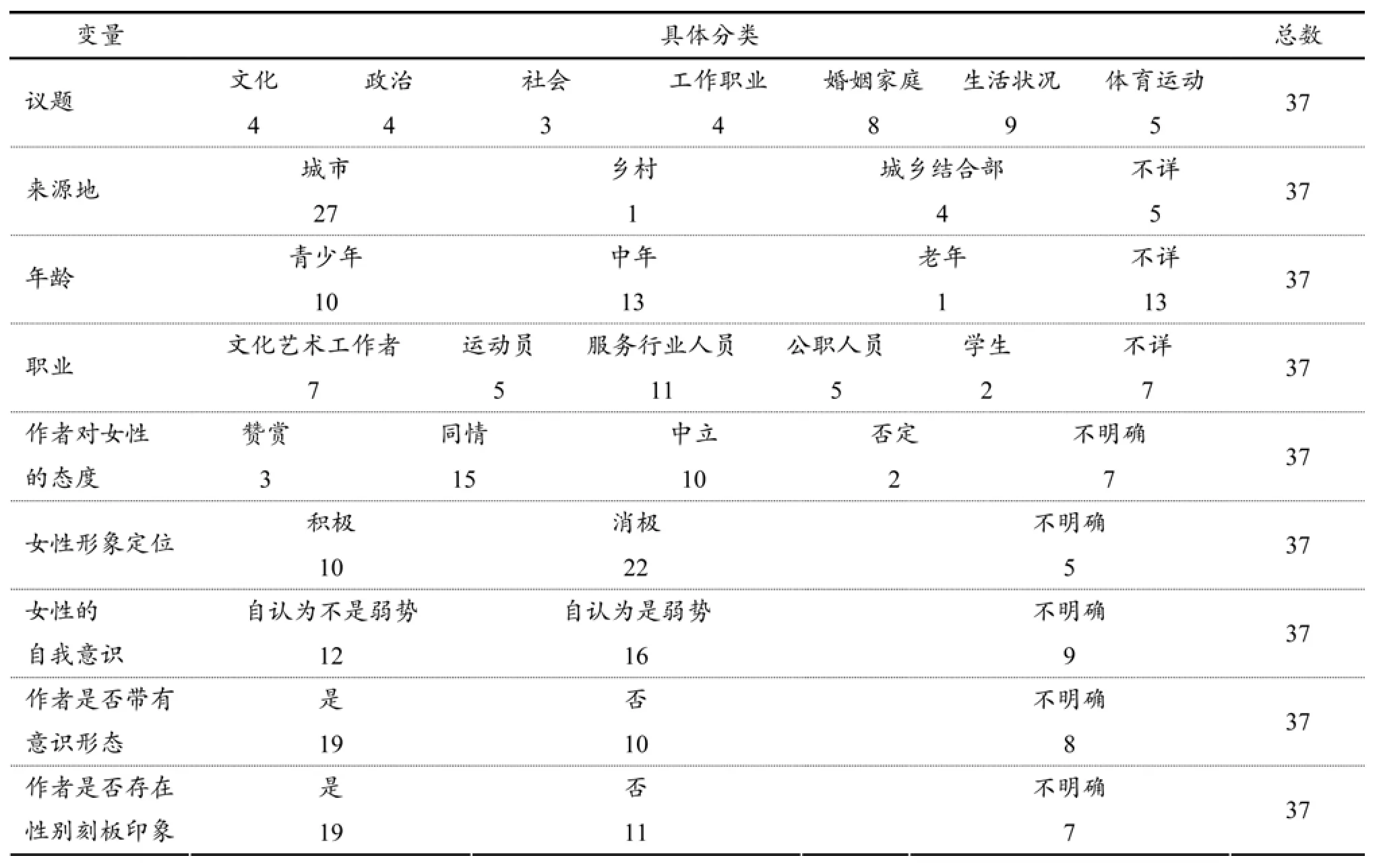

如表2所示,该报对中国女性报道的议题设置比较全面,涉及文化艺术、国家政治、社会问题、工作就业、婚姻家庭、生活状况、体育运动等方面,但存在着报道不均衡现象。例如,其中涉及婚姻家庭和生活状况方面的女性形象所占比重较大,分别为8个和9个,占报道总量的22%和24%,明显多于其他方面的女性报道。就女性形象的来源地、年龄和所从事的职业而言,该报所反映的中国女性形象也有失均衡,不够全面。所报道的女性有27个来自城市,占总数的72%,纯粹来自农村的只有1个,明显报道不足。此外,所反映的女性形象大多为中年女性,有13个,占报道总量的35%,其次是青少年,有10个,占27%,而老年女性形象只有1个。从女性所从事的职业来看,所报道的女性从事服务性行业的最多(11个,占报道总量的30%),其次是文化艺术类行业(7个,占报道总量的19%);公职人员和运动员分别有5个,占14%。

表2 2010年《纽约时报》所报道的中国女性形象总结 (单位:个)

在37个中国女性形象的报道者中,对所报道女性表示同情的有15个,占总数的41%;表示赞赏的只有3个,占8%;持中立态度的有10个,占27%;持否定态度的有2个;态度不明确的有7个。《纽约时报》所塑造的大多数女性形象在社会中处于消极地位(22个,占总数的59%),积极的女性形象只有10个,占27%,不明确的形象定位有5个。另外,文章中的女性在自我意识中,自认为在社会中处于弱势的女性有16个,占总数的41%;自认为不是弱势的有12个,占总数32%;自我意识不明确的有9个,占总数的27%。通过对文本的阅读和分析,本研究发现:在对女性形象的塑造中,有19个带有作者的意识形态,10个不存在意识形态;有19个存在性别刻板印象,11个不存在性别刻板印象。可以说,报道中明显透露出作者的意识形态和性别刻板印象。

二、女性形象的意识形态解读

本文所使用的“意识形态”并不是狭隘的政治意义上的理解,而是表达信息组织结构的某一层次的语义规则系统,是人们理解世界进行社会生活的一个常识性知识结构和语义背景。[4]10通常情况下,人们甚至不会意识到自己的话语中会包含某种意识形态意义,读者对此往往浑然不觉,这也是意识形态的效力所在,它以潜移默化的方式使人们在不知不觉中传播它、强化它。意识形态通过伪装自己的性质,装扮成另外一种东西发挥作用,其作用方式最隐蔽时最有效。[5]158美国人信奉自由主义的意识形态,其核心原则是政府是为人民设立的,个人权利高于国家权利。另外,美国意识形态的一个独特表现就是极端的反共产主义和反社会主义,把社会主义国家视为敌对国家,把敌对国家的一些社会矛盾无限夸大。

美国式的意识形态在《纽约时报》女性报道的叙事框架上有所体现。在关于政府政策、社会问题、生活状况、工作职业甚至婚姻家庭的报道中,作者的叙事框架常常表现为突出负面、消极、被动的女性形象,并把问题的根源推向政府。报道中隐藏的意识形态可以通过分析报道的新闻图式得以呈现。欧洲学者迪克认为,新闻话语受到“超结构”的制约。这种超结构是话语的综合性和全局性结构,它把一篇新闻报道的各种要素组合起来,以实现新闻文本的宏观主题。迪克把这种超结构称为“新闻图式”,它包括概述、情景、评价等基本要素。这些新闻要素在新闻报道中具有相对稳定的排列规则,记者对这些要素的独特的处理方式往往透露出特定的新闻价值和意识形态。[6]50

从新闻图式的角度看,《纽约时报》关于中国女性的报道透露出反映其意识形态的两种倾向。

(一)信源选择和情景叙述中忽略或淡化对女性发展产生积极影响的信息

在信源的选择方面,文章中隐藏着西方一贯的意识形态,这说明了其新闻报道的高度选择性。选择就是意义。什么事件被当成新闻来报道,或者哪些部分作为重点来报道,并不取决于事件本身内在的重要性,而是取决于一整套人为的选择标准。正如格伊斯(Geis)指出的那样,“也许新闻媒体最重要的权利是它能够说在什么时候什么问题重要,并决定在哪个问题上应该听到谁的声音。”[3]220在3月18日关于“中国的生育政策”的文章中,作者引用了两个信源。一个是刘女士,她已经有一个22个月大的孩子,但又意外怀孕,忐忑之后咨询到可以生第二胎,因为她和丈夫均为独生子女。另一个是吴女士,她决定不会再要第二个孩子,因为她面临教育、医疗保健、食品安全方面的巨大压力,如果自己可以再次选择,宁可当初不要孩子。文章评述,尽管目前计划生育政策有所松动,但人们还是无法掌控自己生育这个极为私密的决策权,而且这方面存在不公平现象,政府制造出很多特权群体,只要有钱,就可以拥有一切。在这篇报道中,作者的信源都是来自对计划生育政策不满的人士,根本没有选择从计划生育政策获益的大多数女性的代表作为信源,而是把计划生育这一利国利民的国策和人权扯在一起,不考虑中国的实际,一味攻击政府。

事实上,中国的计划生育政策对女性社会地位的提高、人们生活的改善和社会各领域的发展都产生了巨大的促进作用。但是两篇关于计划生育的文章对此都没有提及。信源的选择是建立在媒体的意识形态基础之上的,其常常会选择与其意识形态相一致的人作为信源,在选择时就渗入了自己的主观态度。《纽约时报》某些报道特意选择某些信源而忽略其他,大大影响了新闻语篇的客观性。

(二)评论常常夸大事实真相,矛头直指政府

除了有关体育运动、文艺工作者的报道外,《纽约时报》在报道其他议题时常常会以某种方式加以评论,而这些评论往往把问题扩大化,最终把矛头指向政府。在报道有关计划生育政策时,作者常常把它看成是政府干预个人生活的一个方面,并把它上升为对人权的侵犯。此外,在一篇关于在汶川地震中失去配偶的人们重组家庭的报道中,作者在标题中使用了极为夸张的“包办婚姻”(Arranged Marriage)的措辞。当然这与事实完全不符。文章中失去丈夫的薛英(音译)和失去妻子的杨春(音译)通过朋友介绍认识,直到相恋、结婚。有些人开办婚姻介绍所,例如,邓群华(音译),她鼓励失去配偶的人们前来登记注册,以便为他们牵线搭桥。地方政府也开办了一个婚姻介绍所。婚介所的目的是为失去亲人的人们能早日找到一个适合自己的生活伴侣,从而摆脱失去亲人的痛苦,过上互助幸福的好日子。这些举措在中国人看来是顺理成章的。但文章作者评论说,西方人的婚姻抉择是建立在个体相爱的基础之上,相比之下,这些失去亲人的人们通过亲戚、朋友、婚介介绍认识而再婚只是为了家庭和社会的稳定。政府向人们宣传重组家庭是一种爱国行为。劝说人们再婚成了汶川地区的责任和义务,甚至成立工作组,其成员分包到户,进行劝说。这里作者又一次把矛头指向中国政府,“幕后就是中国政府,这个国家一直以来就被认为时刻准备着干涉人们绝大部分的私人生活,包括生育权利。在汶川,政府热切地促成毫无温情的‘重组的家庭’,有些情况下甚至包办婚姻。”[7]事实上,地方政府在灾后积极为民众提供心理咨询,缓解人们的焦虑,利用婚介所努力帮助人们找到合适的配偶,并非也不可能用行政手段让人们结合在一起。地震两年后,北川政府为20对新人举行集体婚礼,并免费赠送海南岛蜜月旅行,而文章的作者却认为这是给电视媒体足够的时间塑造重要形象。《纽约时报》把中国社会各界帮助灾后家庭的爱心活动理解为干涉个人自由,并表现出对政府的指责与不满,从而透露出该报记者美国式的自由主义的意识形态。

三、女性形象的社会性别意识解读

女性主义在运用社会性别理论研究媒体时,以媒体的再现中是否存在性别刻板印象及其程度来分析和评估媒体是否具有正确的社会性别意识。在传播学领域,美国学者沃尔特·李普曼较早提出“刻板印象”。中国学者卜卫把“刻板印象”简要准确地定义为“人们对某个社会群体形成的过分简单化,滞后于现实变化的以及概括性的看法”。[8]15刻板印象一旦形成,很难随着时间和环境的变化而变化。性别的刻板印象主要包括对男女两性的性格、形象、智力、社会分工、家庭角色等方面的定型化。对女性的刻板印象集中表现为将女性归为附属于男性的传统角色,从男权文化中心的角度对女性进行定位和概括。

客观公正地说,《纽约时报》的中国女性报道展现了女性生存发展状况的若干方面,但没能客观公正地反映中国女性的真实面貌,其中存在明显的性别刻板印象。首先,报道过多地关注消极、负面的女性形象,报道中的女性角色大多局限在婚姻、家庭、生活的方方面面,她们被归为私人领域的主角,更多地表现为被动、软弱、依赖、无能、以家庭为中心。作者对她们的态度最常见的是同情。在一篇关于中国女性就业状况的报道中,作者指出,经济的发展使女性生活在工作与婚姻家庭的夹缝中,在残酷的竞争中女性只好退却,去做压力不大、挣钱不多但能照顾家庭的适宜女性的工作。文章中的母亲形象一定是吃苦耐劳、勤俭持家之人。然而在现实生活中,随着社会的进步,中国各个领域中都出现了越来越多的独立、成功的女性。2010年的中国妇女社会地位调查显示,女性具有较强的自信心和独立意识,86.6%的女性对自己的能力有信心,88.9%的女性在生活中主要靠自己,很少依赖他人。[9]《纽约时报》的报道中积极的女性形象远远少于消极的女性形象,这是报道者的刻板印象造成的。经常忽略女性对社会所做出的贡献也体现了该报对女性的刻板印象。

另外,《纽约时报》报道中所树立的优秀女性形象也体现出作者的性别刻板印象。在一篇题为“打开通往管理高层的道路”的文章中,作者报道了一名成功的女企业家吴乃芳(音译)。她认为,女人成功的秘诀就是不要把自己当女人,要像男人一样做事情;女人虽能顶半边天,但这个世界是由男人主宰的。而中国女权主义者认为这种观点在成功女企业家中很普遍,她们已经把这一观点高度内在化了。另一篇题为“中国女性力争在政界拥有立足之处”的文章讲述了成功女性白一彤(音译),她当选为女村长,但做村官困难不小,她觉得“自己如果是男的,就会容易些了”。她认为男村长可以使用暴力,作为女性就不能了。还有文章评论说,成功女性往往会离婚,想再结婚希望渺茫,因为男人觉得找结过婚的人很没面子,更主要的是,事业成功的女性被认为没有女人味。这类报道流露出作者的性别刻板意识:女人成功意味着失去女人味和幸福美满的家庭。的确,中国妇女参与决策和管理仍面临障碍,妇女发展的社会、文化环境也有待改善,但这不能成为把成功女性的形象刻板化的理由。《纽约时报》所报道的37个女性形象中,只有文化、体育方面的3个是成功的女性形象,而绝大多数都是处在生活、事业、家庭压力下消极被动的女性形象。很明显,这与中国女性的整体形象是不相符的。美国媒体不断制造并维系被刻板化了的、被扭曲化了的中国女性形象,是对女性生存现实不真实、不公平的反映,也是对整个女性群体的歧视。

四、结论

综上所述,《纽约时报》2010年对于中国女性报道呈现出的特点是:关于中国女性报道的数量相对较少,而且对农村女性的报道更是少之又少;报道议题更多集中在婚姻、家庭、生活方面,所报道的女性大多从事服务性行业,女性角色的定位多是消极、被动、令人同情的。文本分析也表明,该报的女性报道存在着美国固有的意识形态和性别刻板印象。

本研究的局限性在于所收集的材料跨度仅为一年。对美国媒体关于中国女性形象的报道分析,除了从意识形态、性别意识的角度,若再加上跨文化的视角会更加充分和准确。随着中美两国各方面交流的日益增强,相互了解的进一步深入,关于中国女性的报道也会出现新的变化,因此,这是一个值得长期关注和研究的问题。

[1]Bernald Berelson.Content Analysis in Communication Research[M].New York:Free Press,1952.

[2]郭庆光.传播学教程[M].北京:中国人民大学出版社,1999.

[3]Klaus Bruhn Jensen,ed.A Handbook of Media and Communication Research:Qualitative and Quantitative Methodologies[M]. London and New York:Routledge,2002.

[4]辛斌.批评语言学:理论与应用[M].上海:上海外语教育出版社,2005.

[5]费尔克拉夫.话语与社会变迁[M].殷晓蓉译.北京:华夏出版社,2003.

[6]梵·迪克.作为话语的新闻[M].曾庆香译.北京:华夏出版社,2003.

[7]Larmer,Brook.China’s Arranged Remarriages[J].The New York Times,2010-05-07.

[8]卜卫.媒介与性别[M].南京:江苏人民出版社,2001.

[9]第三期中国妇女社会地位调查课题组.第三期中国妇女社会地位调查主要数据报告[J].妇女研究论丛,2011,(6).

责任编辑:秦 飞

Images of Chinese Women in the New York Times

LI Lixin

It’s indispensable to conduct the research on the images of Chinese women on foreign media.Using the quantitative and qualitative methodologies,this paper analyzes the content and discourse of the New York Times’report about Chinese women,exposing the tendency in its reporting.The tendency include:there are rather less reports about Chinese women in the New York Times,there are much less reports about rural women in China;the report agenda focuses on marriage,family and women’s life and most of the roles of women are negative,passive or pathetical.The discourse analysis of the coverage of Chinese women indicates that there are fixed American ideologies and gender stereotype in the reports.

image of Chinese women;ideology;gender stereotype

10.3969/j.issn.1007-3698.2013.06.013

:2013-10-10

C913.68

:A

:1007-3698(2013)06-0075-06

李立新,女,中华女子学院外语系副教授,主要研究方向为英美社会文化。100101

本文系中华女子学院校级课题“2010年美国主要纸媒涉华报道研究”的成果之一,项目编号:KG10-03010。