意大利文艺复兴(四)

2013-04-29吴啸雷

[编者按]

15世纪末到16世纪初(1520年)的34年是文艺复兴最鼎盛的时期,被称为文艺复兴盛期。达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔被俗称为文艺复兴盛期三杰,他们在佛罗伦萨和罗马的每一件作品几乎都能成为艺术史中的经典。而威尼斯画派通过贝里尼家族奠定了扎实的基础,乔凡尼·贝里尼的两大弟子乔尔乔涅和提香的光芒与三杰交相辉映,并列在同一高端阵营。虽然此间大师林立、名家辈出,但碍于篇幅对许多艺术家只能略去不谈。此五杰是大家熟悉的大师,因此本期的介绍必然成为五杰的名作集锦。五杰在题材、技法等各个方面都有高度的原创性,成为后人无法企及的丰碑。同时,在人文主义的大潮中,艺术家的个性越来越鲜明,艺术家的个性品质甚至成为主导力量,成为后世津津乐道的话题。本文将1520年视为文艺复兴盛期的结束,是年拉斐尔病逝,前一年达芬奇病逝,而米开朗基罗也从年轻时的漂亮恢弘转向更加深沉雄浑的境界。而威尼斯画派中,乔凡尼·贝里尼(1516)和乔尔乔涅(1510)的相继病逝,得以让提香统领全局。接下去到16世纪中下旬的四五十年是米开朗基罗和提香南北分峙的局面,样式主义和新威尼斯画派将展开新的篇章。

一、通才莱昂纳多·达·芬奇

在三杰之中,莱昂纳多·达·芬奇(1452—1519)年龄最大,是米开朗基罗和拉斐尔的叔父辈,但文艺复兴盛期所蕴含的时代精神在他身上体现得最为充分,“清明的理性、美的爱好、温婉的心(性)情”(傅雷语)让他成为那个时代最可爱的人之一。虽然国人习惯了称其为达·芬奇,但莱昂纳多才是他的名字,达·芬奇表示他来自一个叫做芬奇的地方(因此下文通称其為莱昂纳多)。莱昂纳多不只是个艺术家,他是通晓各个领域的通才,文艺复兴人文精神中对人能力的无限放大的思想在他身上得到最典型的体现。他的一生从没有过片刻的停歇,“用他那永不满足的智慧对人类知识的各个领域进行了全面的观察和研究”,他在绘画、军事、工程建设、水利等各个领域都有卓越的建树。他“提出的许多理论和思考的问题都远远超越了当时人类知识所达到的前沿”。佛罗伦萨的美第奇家族、罗马的教皇利奥十世、米兰的斯福尔查家族,以及两位法国国王都曾招募莱昂纳多为其服务,艺术在他人生中实在只是很小的一部分。

莱昂纳多早年在韦罗基奥门下当学徒,“绘制两天便逼师傅转行雕塑”的轶事让人津津乐道。早年的《圣母领报》(1472—1475)显示出他卓尔不群的创作理念,开阔的场景设置,着意的透视效果以及天使庄严的姿势都体现出莱昂纳多驾驭画布的能力。莱昂纳多是描绘女性的高手,在一生为数不多的作品中,有不少精彩的女性肖像。先来看他年轻时的这幅《吉内弗拉·德·本齐》(1474—1478,图1)。莱昂纳多显然受到北方文艺复兴大师们的影响,女子的神情忧郁冷峻,配合着如瀑布般流泻的小卷发和薄如蝉翼的胸衣,再加上莱昂纳多对明暗光影的高超技巧,将世俗中极致优雅的贵妇和庄严凝重的宗教形象融为一体,完全脱离于当时意大利的肖像体系。

另一件《抱貂女子》(1483—1490,图2)是世界上最令人印象深刻的女子肖像之一,这种朝左的3/4侧面在当时很少出现,女子的姿势也蕴含了微妙的动态。女子面庞令人过目不忘,集美貌、智慧与优雅教养于一体。白貂生动的姿势与女子的手势也格外突出,手姿在肖像中的作用在莱昂纳多那里得到充分体现,并在《蒙娜丽莎》中达到顶峰。

《蒙娜丽莎》(1503—1513,图3)是全世界最有名的画作,虽然有人会提出面部与双手并不和谐等各种争议,但它就像是皇帝的新衣,很少有人敢说它不美、不神秘,对它没兴趣。它的确是艺术史上的重大谜题之一。很难相信莱昂纳多是因为画中人太美而无法割舍才一直将其留在身边,真相可能是该作是他肖像画实验的集大成者。他所擅长的晕涂法和明暗效果,以及空间透视和空气透视对在此作中达到高峰。除了技法上的研究,其中也包含材料上的实验,所以才会有各种修复的问题出现(包括眉毛被毁,过度的绿色调等)。看过此画的人,都会感叹这才是最顶尖的“写真术”。

莱昂纳多在宗教题材绘画中也极为出众,《岩间圣母》(1483—1508,图4)是具有奇幻色彩的作品,他喜欢用手来传递信息的特点在此画中显露无疑,圣母、圣婴、施洗约翰和天使,四人的手姿态各异但左右呼应,占据了画面的中心位置,向观众传递着强烈的信息。另一方面,莱昂纳多尝试在宗教绘画中加入大分量的自然描绘,前景的草石较为平常,背景中的层层叠叠奇形异状的溶洞映衬出一种阴暗神秘的调子,恐怕莱昂纳多在画布上描绘的是他对自然地理的兴趣。

莱昂纳多晚年描绘的男性形象极有特色,比如《荒野中的圣约翰》(1510—1515)和《施洗约翰》(1513—1516,图5)。他再次在男性身上试验他的“微笑公式”,只不过这次笑容不仅是神秘更显得有些诡异。施洗约翰一手持十字架,一手指向天空的姿态一定有某种世俗的来源。

最具传奇色彩是壁画《最后的晚餐》(1498),该画是受米兰的斯福尔查家族之邀,绘于米兰感恩圣母堂的食堂墙上。莱昂纳多在这幅作品上煞费苦心,无论是高度原创性的构图,还是人物形象的极度传神,亦或是对于壁画颜料技法的实验性尝试。不过就像他的架上绘画很多无法完成一样,他的壁画作品因为新实验的屡次失败大多在问世不久就面临剥落坏损的命运。虽然至今我们仍能通过预定亲见《最后的晚餐》,但无法体会当时的真正原貌。

二、雕塑家米开朗基罗

米开朗基罗(Michelangelo Buonarroti,1475—1564)是20世纪最受瞩目的古代艺术家。就像达芬奇一样,人们讨论米氏的个人八卦远超出他的艺术本身,他被描述为“神经官能症患者、新柏拉图主义者、神秘主义者和同性恋者”,这些标签的确非常准确地反映了米氏的某些方面,但正如保罗·约翰逊所说,米开朗基罗首先是一个“技术高明、创作力充沛而饱受俗事折磨的艺术家”,与莱昂纳多和拉斐尔不同,他对宗教的热情凌驾于一切世俗生活之上,“他念兹在兹的,其实就是竭尽所能完成工作以及敬拜上帝”。米开朗基罗和提香一样,也是长寿而多产的大师,他们的艺术生涯绝对横跨了几个时代。我们姑且粗略地将米开朗基罗分为两个时期,前半生的“三杰时代”和后半生的“独尊时代”。

米开朗基罗最初跟随基尔兰达约学艺,而后者与莱昂纳多师出同门,都曾在韦罗基奥的工作室学习。如此算来,莱昂纳多还算是米氏的师叔。此后他受到洛伦佐·德·美蒂奇的赏识,被安排在美蒂奇学校中,得以在美蒂奇家族收藏的古代雕像中熏陶,此间米开朗基罗完成的一些小型浮雕作品,包括《楼梯上的圣母》(1490—1492)和《拉匹斯人和肯陶洛斯之战》(1492)已经显露出高超的技巧和古典修养。另一件圆雕作品《年轻酒神巴库斯》(1497,图6)更是精彩绝伦,完全与古代雕像不分伯仲。近期甚至有研究大胆提出,经典名作拉奥孔是米开朗基罗为了在古董市场上牟利的伪作。

一般观众眼里米氏最著名的三件作品:《圣母悼子》(1499)、《大卫》(1504)和《西斯廷天顶画》(1508—1512)都完成于四十岁以前,这些作品的核心都是“青春”。现存于梵蒂冈圣彼得大教堂的《哀悼基督》(1499)是米氏受到萨伏那洛拉影响后第一次宗教回归。米氏将古典修养淋漓尽致地体现在此作中,人物塑造无懈可击:圣母年轻俊美,静穆低眉,基督虽死但身姿优雅若轻若重。尤其值得注意的是圣母被塑造成少女的形象,甚至比基督还要年轻:宗教的神圣与崇高通过青春的美来传递世人,但又蕴含了无限的悲情。米开朗基罗一生共创作了三件《圣母悼子》的雕像,其中一件未完成的遗作原计划放在他自己的墓前。另外还有一件被认为与米氏有关,但近期研究表明未必是他的真迹。我们将在下一期中具体来谈。

回到佛罗伦萨,皮耶罗·美第奇被流放,萨伏那洛拉被烧死,佛罗伦萨试图回到一种脱离政治独裁和宗教独裁的民主共和。大量代表城市形象的艺术品被从私人空间中搬到公共空间,比如多纳泰罗和韦罗基奥的青铜大卫像、多纳泰罗的青铜犹滴像、波拉约洛描绘的赫拉克勒斯,以及烏切罗绘制的《圣罗马诺之战》等。就是在这样的时代潮流中,米开朗基罗又创作了迎合政治时代的宏大巨作:大理石《大卫》。米氏的所有作品都具有高度原创性,都与之前大师的同题材作品截然不同,这件大卫像更是如此。文献中的大卫是一个秀美柔弱的少年,正因其“弱”才更突显击败“强”的巨人歌利亚的伟大。在前辈的创作中(无论是多纳泰罗还是韦罗基奥)都将其塑造为纤弱的美少年,但米氏偏偏要创造一个时代的英雄,他决定从形象上就霸气外露。于是大卫就变成了一个洋溢着激情的青年,一个巨人(比真人还大,加上底座超过4米高)。米氏似乎在模仿古典的姿势,但古典雕像的特征是“静穆”,而米氏的大卫则在静中蕴含着极大的紧张和不安:比如过大的头部和紧张的表情,过大的右手和别扭的手姿等。但最终米开朗基罗成功了,《大卫》为佛罗伦萨重新树立起正面的城市形象,市政府专门成立了包括莱昂纳多、波提切利等艺坛巨子在内的委员会来讨论该雕像放置地点。

《大卫》的成功让米氏名声更盛,1505年,教皇尤里乌斯二世委托米开朗基罗设计建造他的坟墓。这是米氏第一个建筑作品,他投入了极大的热情和雄心,整个项目庞杂,包括近40尊雕像,但最终只有《摩西像》是真正由米氏独立完成。另有四尊未完成的奴隶像,现存于佛罗伦萨学院美术馆,两尊被称为《被缚的奴隶》和《垂死的奴隶》(1513,图7)现存于巴黎卢浮宫。

《摩西像》(1515,图8)是米氏又一次宗教回归。米开朗基罗其时已经41岁,不惑之年的他似乎更加信念坚定。米氏塑造的摩西既是一位长者、一位预言家,又像是一位领袖和战士。强有力的躯体和臂膀、飘然胸前的浩然长须、因讹误而出现在头顶的犄角、上下放置的双手和微微扭转的躯体,以及威严冷峻的眼神,都透露著强烈的宗教情怀。根据新柏拉图主义的观点:“人的灵魂藏在躯体中,只有高度创造力的手才能使其成为完美的个体。”你能想象一种神圣的感觉,抚摸甚至拥抱冰冷的大理石,然后细细摩挲,倾心雕琢,最终将石头中的灵魂释放出来的喜悦。这正是米开朗基罗一生嗜好的神圣感觉。

米氏始终在书信中自称为“雕刻家米开朗基罗”,但终其一生,因为外界压力和好大喜功,他被迫也成为了画家、建筑师、设计师。他的绘画曾被人诟病,1506年他绘制了《圣家族》(1506,图9),被人指摘他不懂色彩。但毋庸置疑,只要看上一眼,你就会被它迷住。它是如此与众不同。最为突出的就是画面人物形象的体量感,你几乎不敢承认前景中强壮有力的是圣母。所有人物带有的肌肉类型,是米氏形象的典型特征。明亮的色彩,强光下的效果,神圣人物强烈效果,也成为西斯廷天顶画的先声。背景中的裸体人物,无论是姿势还是神韵都像极了古典雕像,

位于梵蒂冈西斯廷教堂礼拜堂的天顶画(1508—1512),是世界上最为著名的壁画作品,也是米开朗基罗完成的鸿篇巨制,每年都有成千上万的人去梵蒂冈膜拜。整幅壁画面积近500平米,人物超过300人。粗略来说,画面以圣经《创世纪》为主线,在块面和建筑结构间又画有20个裸体青年和12个先知或巫女形象。最初米氏是受到布拉曼特和拉斐尔的排挤,才被迫从事他并不看重也不擅长的壁画创作,但博大的雄心让他自讨苦吃,将尤里乌斯二世提供的草图全盘否定,奋力设计出如此复杂恢弘的世界,并且全部由他本人亲自完成。4年多时间将一个三十几岁的青年折磨成一个老头,“前身的皮肉拉长,背后的皮肉缩短,像是弓绷上了弦”。就像莱昂纳多的《蒙娜丽莎》一样,恐怕没有人会说不喜欢《西斯廷天顶画》,但又有谁真的能够认真地细细品味这样高高在上的鸿篇巨制呢。人们或许只是记住了《创造亚当》中上帝与亚当食指相对的著名画面,其实还有很多形象是米氏的精心设计,比如女先知利比亚(1511,图10),雕塑般的块面感和明暗光影效果,在平面与立体之间得到有效转换,让人物栩栩如生。同时,富有动感的扭曲姿态也让人过目不忘,成为艺术家喜欢的“视觉经验图式”,比如拉斐尔就在《西斯廷圣母》中借用了这一姿态(右下方的女性)。

三、美的使者拉斐尔

拉斐尔(Raffaello Sanzio,1483—1520)是三杰中最年轻的一位。他生于乌尔比诺,父亲是一位资质平平的宫廷画家。拉斐尔早年曾是佩鲁济诺的入室弟子,人物造型带有佩鲁济诺的痕迹,尤其是人物面孔。拉斐尔的天赋远超于佩鲁济诺,绘于1504年的《玛利亚的订婚》远胜于其师同题材的作品。同一时期的一些小画也很有意思,显示出拉斐尔的才华和情调,比如《美惠三女神》(1504)和《骑士之梦》(1504),以及现藏于巴黎卢浮宫和美国华盛顿国立美术馆的一组圣乔治屠龙和圣米迦勒屠龙。1504年,拉斐尔在佛罗伦萨见证了莱昂纳多和米开朗基罗的较量,年轻的拉斐尔受到极大震撼,得以让其跳脱出佩鲁济诺的小格局,走向盛期的大人文主义。拉斐尔立志将米氏清晰的雕刻般的线条、雕塑块面造成的明暗效果,与莱昂纳多柔和的色彩和晕涂法囊括在自己的画风中。

极高的天赋让其迅速在佛罗伦萨立足,并通过一系列的圣母画跻身于顶级艺术家的行列之中。拉斐尔最优秀的圣母画几乎都诞生于这一时期,包括现存于维也纳艺术史美术馆的《草地上的圣母》(Madonna of Belvedere,1506)、现存于佛罗伦萨乌菲兹美术馆的《金翅雀圣母》(Madonna del Cardellino,1507)、现存于巴黎卢浮宫的《圣母子和施洗约翰》(1507)、慕尼黑老绘画馆的《圣家族》(Canigiani Holy Family,1507)等。拉斐尔总是用最完美的模特来塑造形象,试图描绘出无懈可击的和谐面庞,并用莱昂纳多的晕涂法和柔光加以处理,将世俗的家庭温暖与神性的完美极致地融为一体,强势地征服了所有观众。延续至今,拉斐尔的圣母图像依然是虔诚的基督教徒们的膜拜对象。

稍后完成的,现藏于德累斯顿茨温格宫古代大师绘画馆(Gem?ldegalerie Alte Meister)中的《西斯廷圣母》(1513—1514,图11)和佛罗伦萨皮蒂宫的《椅中圣母》(1514,图12)则又将对圣母的表现提升到一个新的高度。《西斯廷圣母》堪称是拉斐尔将莱昂纳多的晕涂法和米开朗基罗的雕塑体量感融合的最佳典范,其中圣婴坚毅而略带怪异的表情与米开朗基罗的大卫像极为神似,右下角天使的姿势也完全取自《西斯廷天顶画》中的先知利比亚。《椅中圣母》构图极为巧妙,将圣母子和施洗约翰挤在圆形空间里,而略去其他一切背景,只在前景中描绘出一支床杆,既营造出空间效果,又富于生活气息。画面中红黄蓝三色和谐一致,辅以漂亮的绿色衬托出高贵。圣母略带妩媚的目光与圣婴一同注视着观众,将美的情愫与宗教情怀提升到无以复加之地步。

描绘圣母的同时,拉斐尔也在尝试驾驭复杂的宗教题材,比如这件《基督下葬》(1507,图13)。撇开赞助人因素,拉斐尔的创作动机显然有部分来自受到米开朗基罗《哀悼基督》的影响,画中基督的姿势明显来自米开朗基罗,画面右侧的圣母等则带有北方文艺复兴表现姿态的痕迹。拉斐尔似乎不擅表达激烈的情绪,但画面中间男子形象尤为突出,其英武的站姿,以及迎风飘扬的头发,都显示出标准古典主义的英雄气概。

建筑师布拉曼特(Donato Bramante,1444—1514)是当时著名的建筑大师,是当时最重要的艺术事件——重修圣彼得大教堂的总设计师,是教皇利奥十世的红人。他是拉斐尔的同乡,正是通过此关键人物,拉斐尔得以受到教皇的赏识。1514年布拉曼特去世后,将圣彼得大教堂总设计师的席位交给拉斐尔。为教皇服务的主要工程是梵蒂冈四个房间的壁画创作:包括签字厅(Stanza della Segnatura)、伊利奥多罗厅(Stanza di Eliodoro)、博尔格火灾厅(Stanza dell'Incendio di Borgo)和康斯坦丁厅(Sala di Constantino),这些壁画分别绘制于不同的教皇时期。其中签字厅的《雅典学院》最为著名。它将二三十位历史上著名的思想家井然有序地放置在恢弘典雅的空间中,观众会饶有兴趣地一一对号。相较于同时期米开朗基罗绘制的西斯廷天顶画,《雅典学院》显得过于静穆完美。火灾厅的这幅《博尔格之火》(1514,图14)显得更有戏剧性,而且拉斐尔开始借鉴米氏的手法,比如色彩和男性裸体。

在罗马期间,拉斐尔为许多达官显贵绘制的肖像都极为出色,很难说拉斐尔是像米氏那样虔诚的教徒,因为他对权力和声色过于迷恋。从这幅《年轻女子肖像》(La Fornarina,1518—1519,图15)上可见一斑。拉斐尔终身未婚,但绯闻不断,最有名的就是画面上这位来自锡耶纳面包房主的女儿露蒂小姐(Margherita Luti)。女子左臂系着的丝带上用拉丁文题着作者的名字:“来自乌尔比诺的拉斐尔”。虽然研究认为更像是拉斐尔工作室所为,但为所爱之人画像也并非没有可能。坊间传言,过度纵欲让拉斐尔因小病而暴毙,他的死也充满了谜团。

当时拉斐尔风头甚至盖过了米氏,在利奥十世的怂恿下,他甚至为成为红衣主教而跃跃欲试。拉斐尔对达芬奇的追随延续了终身,1518年所绘制的《少年施洗约翰》基本上是对达芬奇的致敬。而他晚期作品《基督变容》(1518—1520),则是他宗教题材的大创作,如果不是英年早逝,亚平宁画坛不知道谁主沉浮。

四、威尼斯画派

威尼斯画派通过贝里尼家族奠定了扎实的基础,文艺复兴盛期即便三杰的耀眼光芒也未能让其失色,这一时期的两大人物:乔尔乔涅和提香与三杰并列在同一高端阵营。乔尔乔涅和提香都是乔凡尼·贝里尼的学生,贝里尼不仅长寿而且好学多变,他晚年甚至从乔尔乔涅和莱昂纳多那里学了不少东西来改变其画风。

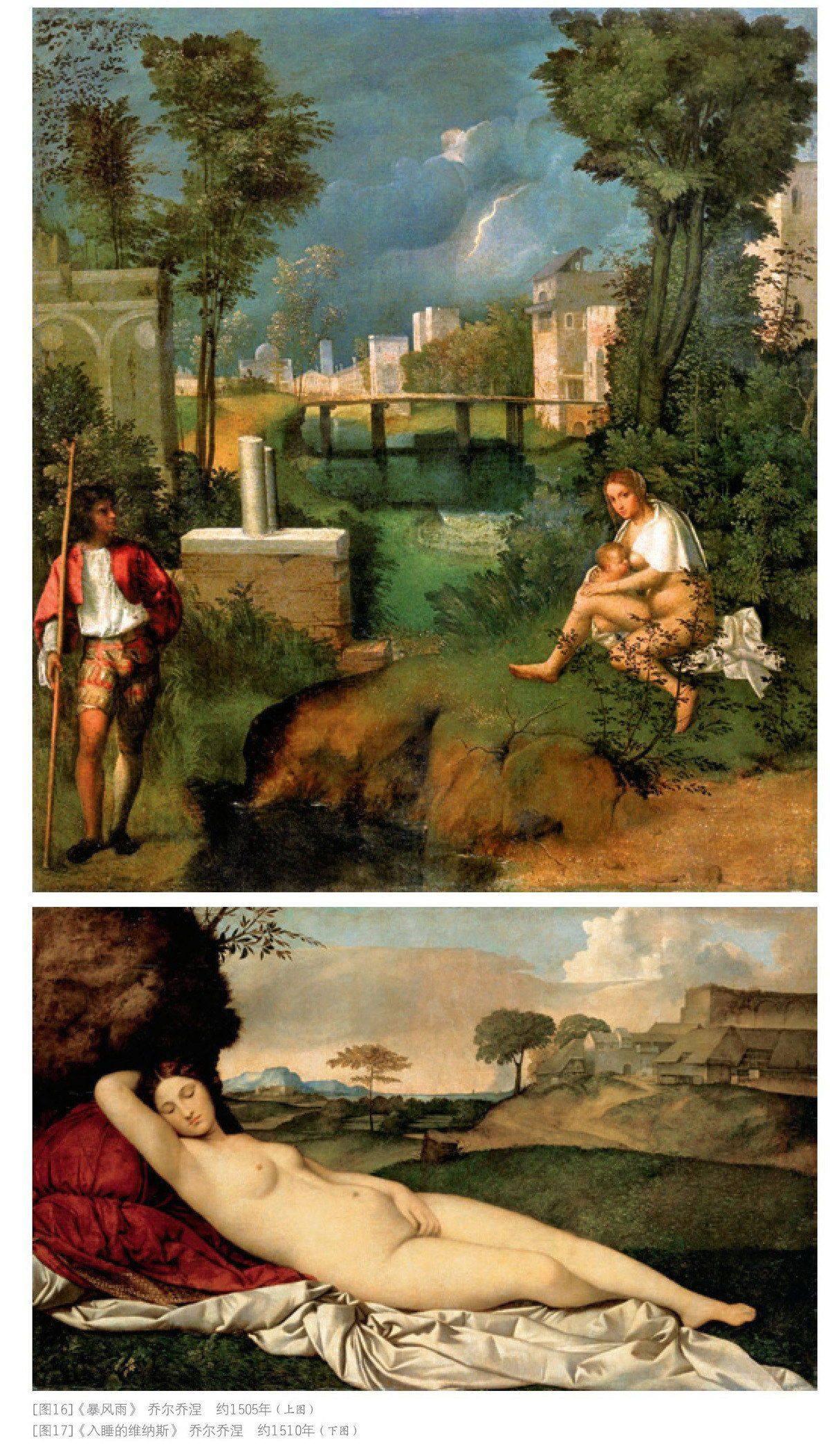

乔尔乔涅(Giorgione,1477—1510)是威尼斯画派开时代先锋的领军人物,他与文艺复兴前期的天才马萨乔极为类似:生平资料极为有限,且真假莫辨;开时代风气之先河;作品非常有限(且可靠的极少);英年早逝。乔尔乔涅最可靠且标志性的作品有两件,一件是被称为“风景画圣经”的《暴风雨》(约1505,图16)。从16世纪初,人们就无法猜透该作品的内涵,只能根据画面将其称为《暴风雨》。该作品给人第一印象是一幕极具戏剧性的风景。首先引入眼帘的是画面中央“满是水的中景和一个城市的城墙上闪着怪异光芒的闪电”,但令人不解的是左下方正在哺乳的女子和右下方手扶长杆的男子。他们似乎讲述的完全不是一个故事,因为彼此之间丝毫没有呼应关系。对于当代研究者来说,无论是将其解释为圣经题材,或者更有说服性的爱国军事寓意画(帕多瓦保卫战),似乎都无关紧要,重要的是这幅画是“一場命中注定的暴风雨”。对于当时的视觉体系,画面所表达的内容和蕴含的寓意极为重要,但乔尔乔涅所开启的风潮强势地将这一规条抛诸脑后。即便博学如瓦萨利,在访问威尼斯后也对乔尔乔涅的作品也毫不理解,甚至找不到任何人来解释。画面只想另观众沉浸在一种诗意化的视觉体验中,这与之前所有的绘画动机都截然不同。另一种讨巧的解释是,画家有意避免给出明确的主题,而是提供给有学识的观众一个想象和沉思的空间。就如同一个视觉字谜,观众可以引用不同的古代知识给予不同的阐释,成为一种风雅的艺术活动。

另一方面,风景画在西方绘画体系中一直是边缘题材,无论是宗教、神话或政治题材的画面中,风景通常只是一种陪衬。但16世纪初,意大利开始吸收北方文艺复兴画面中对风景的细致描绘,在类似莱昂纳多和乔尔乔涅的名作中都对风景有了突破性的阐释。也只有在当时作为国际大都市的威尼斯,才能让乔尔乔涅和赞助人一起为艺术史开辟出一个新天地。

另一件标志性的作品则是被称为“裸体女子像圣经”的《入睡的维纳斯》(约1510,图17)。同《暴风雨》一样,该画延续了诗意绘画的“乔尔乔涅风格”。虽然各種专家给出了百般解释,但面对这样的画面,观众根本无需再纠结于寓意层面,观众的视觉体验总是在前景的女人体和背景的风景之间来回拉锯。这件作品的俗欲层面是不言而喻的,女性裸体在古典艺术中是欲言又止的。古希腊古罗马的雕像中虽然不乏用手捂住私处的姿势,但这里的手势似乎看不出惊慌羞涩的含义,蕴含更多肉欲成分。同时抬起手臂露出腋窝这种极为私人化的动作也几乎不曾出现在古典艺术的姿势词典中。根据古典学的研究,入睡的维纳斯的文艺原型来自罗马诗人为朋友婚礼所做的献诗,目的就是祈求生育男孩,这个意象最终频繁出现在文艺复兴的世俗器具(比如嫁妆柜的装饰上),暗示婚姻所期待的生育。值得一提的是,风景中陡峭的茅草屋顶不是典型的意大利形象,这表明乔尔乔涅对风景的描绘受北方文艺复兴的影响。斜倚的女人体,这又是一次革命性的视觉形象,二三十年后,提香模仿其样式,绘制了《乌尔比诺的维纳斯》(约1538),我们将在下期中讲述,而马奈的《奥林匹克》则又是另一次向革命致敬的革命,暂且不论。

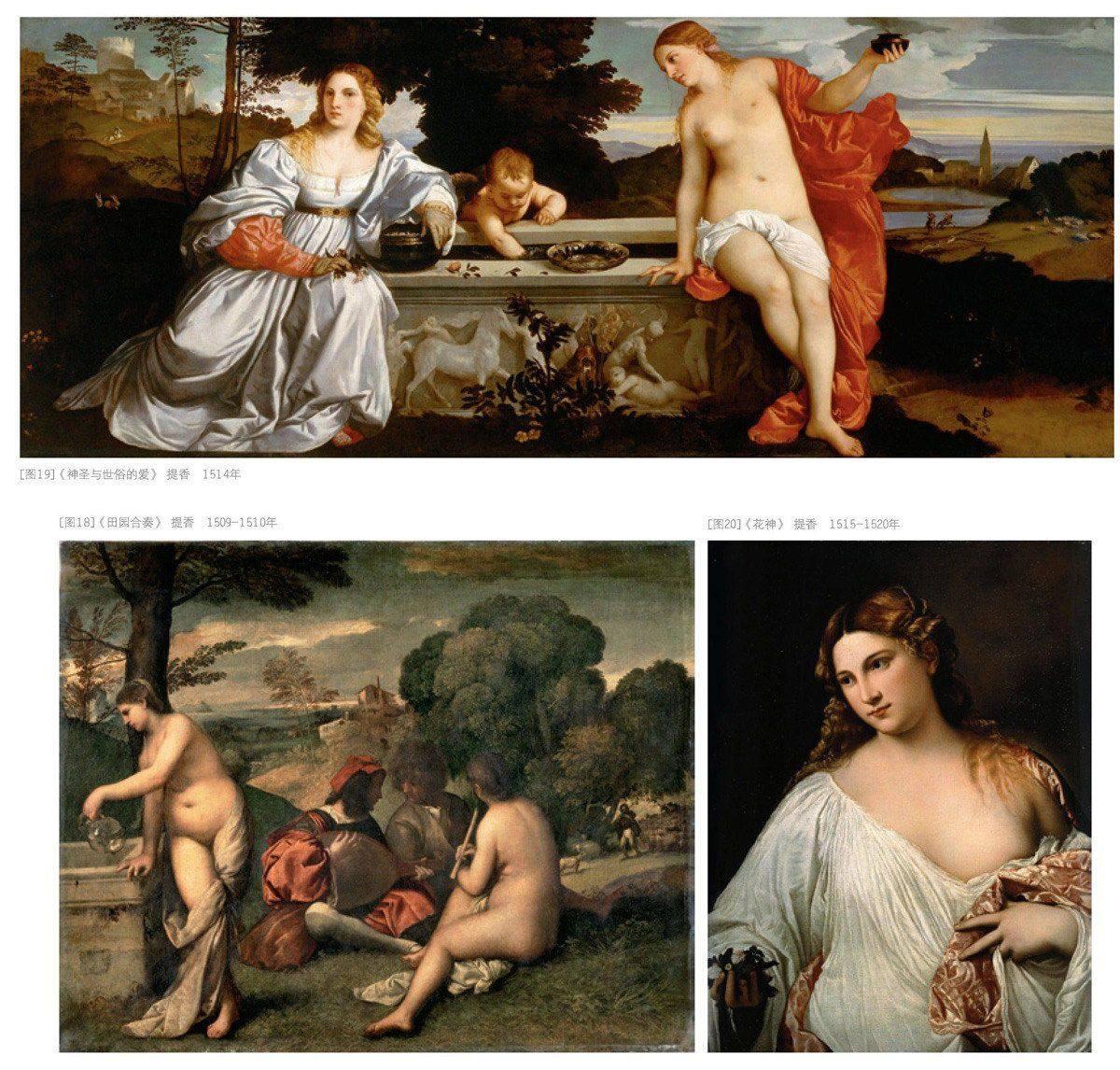

另一件曾经归属在乔尔乔涅名下的名作是《田园合奏》(1509—1510,图18),但近期越来越多的研究表明,它极有可能是乔尔乔涅构思了画面,英年早逝后由提香来最终完成(卢浮宫也将其归于提香名下)。提香(Tiziano Vecellio,1488/90—1576)是与米开朗基罗一样神级的艺术家,一方面因为他艺术造诣高超,另一方面也因为乔尔乔涅的早逝,得以让提香统领威尼斯画派。他长寿如米氏,艺术生涯超过半个世纪。

《田园合奏》画面前景中景背景层次非常清晰,但又令人摸不着头脑。前景中的两个裸体女子与身着盛装的两个男子形成了鲜明的对比,画面传递的世俗享乐意味十分明显,也给后世提供了无限的解读空间。马奈的《草地上的午餐》就是借题发挥的典型例子。

同一时期,提香的另一件名作《神圣与世俗的爱》(1514,图19)也是延续了“乔尔乔涅风格”。图像学家信誓旦旦地用新柏拉图主义等宗教和哲学理论来深入阐释,认为提香表现了“神圣的”和“世俗的”两种爱情,因此而得名;但反对者从赞助人的角度提出,这不过是一件结婚礼物:裸体的是维纳斯,她赞许的目光是在为身着纯洁盛装的新娘祝福,因此更贴切的标题应该是《新娘在维纳斯的泉边》。这再次证明了乔尔乔涅迎合时代趣味开创的诗意绘画在威尼斯所拥有的巨大市场,当时“大部分赞助人并不认为放在私人居室中的画作一定要有什么深奥难解的主题”。

《花神》(1515—1520,图20)也有乔尔乔涅影响的痕迹,但从此提香开始走向自己的成功模式。寓意性的贵族肖像并不是他的首创,但提香笔下,洁白的古罗马式内衣与红色的贵族外套相互对应,女性结实丰满的身躯与纯洁端庄的面庞和谐统一,右手持花左手持衣襟的左右呼应,将乔尔乔涅的诗意和俗欲统摄在他的和谐和大气的画风之中。

提香的艺术天赋很高且高寿,让他在宗教、神话和世俗等领域中都有极为卓越的建树,他对后世的影响一点也不比三杰小,我们将在下期中详细展述。

(未完待续)

(吴啸雷/供职于中国美术家协会)