《蒙娜丽莎》“经典化”的启示

2013-04-29刘鹏

一、“经典性”略说

在文学领域,不少学者的研究已经涉及到“经典”及“经典化”问题。譬如,围绕哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom)“经典学说”的讨论就十分引人注目。首先看布鲁姆如何界定“经典”。布鲁姆专门在《西方正典:伟大作家和不朽作品》一书里讨论文学中的经典问题。他指出,经典之所以能够成为经典,成为“记忆的艺术”,是因为它们是达到审美巅峰的佼佼者,经典的力量和权威是美学的力量和权威。按照他的逻辑,文学作品的等级化也是自然产生的,没有人可以把不够经典水准的作品册封为经典,也没有人能够把己经达到经典水准的作品贬入非经典之列,因为这完全是依赖文学作品自身特性的客观存在。[1] 由此可见,布鲁姆认为审美性是产生经典的前提条件,经典也存在着等级性。在此书的第十六章里,布鲁姆以优美的文笔、翔实的考证,雄辩地让读者信服他的学说——莎士比亚是弗洛伊德的“精神之父”。[2] 布鲁姆认为,任何作家都会受到前辈文学名家和经典名作的影响,这种影响正如弗洛伊德所说的是那种“熟悉的、在脑子里早就有的东西”,但它也会使后人产生受到约束的焦虑。这种唯恐不及前辈的焦虑常常使后来者忽略文学本身的审美特征与原创性,并让自己陷入前人文本的窠臼里而无法自拔,这就是布鲁姆所谓的“面对前代大师的焦虑”。[3]

虽然布鲁姆谈论的是文学经典问题,但在笔者看来,他的学说对艺术史研究也有较大的借鉴意义。在这里不妨提一下“canon”与“classic”的关联问题,有学者已经注意到这一点。在“canon”与“classic”的关联度上,布鲁姆认为“canon”在一定程度和层面上是等同于“classic”的。比如,他说:“‘经典形成或者经典化(‘canon - formation or canonization) 实际上就是‘诗歌传统中经典杰作形成的过程(‘a process of classic - formation in poetic tradition) 。”

相形之下,在视觉艺术领域,仅有少数学者专门提及“经典”这个专门术语。笔者目前仅找到迈克尔·巴克桑德尔(Baxandall, Michael)撰写的“杰作”(“masterpiece”)词条,其中他专门讨论了艺术作品的“经典”。[5] 首先,他指出,相较视觉艺术领域,“经典”在文学史和社会文化领域得到了更为充分的研究。其次,经典艺术作品与经典文学作品的选择方式存在着较大的差别。随着19世纪新古典主义认识论的土崩瓦解,一种正在逐步形成的、多变的欧洲艺术杰作的经典范式得以形成,这些杰作不再以此前的准确性为准绳,强调了天才、创造力、智慧、充足,甚至还包含有关种族与民族文化方面的英勇等特性,于是便不可避免地就带有地区性和阶级性。[6] 显而易见,通过比较文学领域与艺术领域对于“经典”概念的对比,文学领域对于这个概念的把握与研究较为准确,也值得我们对其进行借鉴。与此相关的两个概念是“经典化”及“经典性”,它们与“经典”有着密切的联系,对于“经典化”而言,它涉及到“经典”的形成过程,布鲁姆一再强调这一点;对于后者而言,则指的是艺术作品成为经典之作之后所具有的本质属性。总之,这三个概念密不可分。下面我们以莱奥纳尔多·达·芬奇的《蒙娜丽莎》的“经典化”历程为例,来探讨与之相关的诸多问题。

二、《蒙娜丽莎》“经典性”的确立过程

谈及艺术品的“经典化”,《蒙娜丽莎》是一个再合适不过的例子。世界上没有其他任何一幅画作能够达到像它那样妇孺皆知的程度。[7] 我们不禁要问:究竟是哪些因素使得它成为经典的呢?唐纳德·沙逊(Donald Sassoon)认为,此画的名气之所以超越了维纳斯、夏娃以及众多文艺复兴时期的美丽女性形象,是由多种因素促成的。举例来说,第一,多次复制;第二,随着时代的变迁,达·芬奇的声誉日隆,不同时代的研究者和批评家对这幅画不断的作出不同评论;第三,几次重要展览的宣传作用。

实际上,早在沙逊之前,乔治·博厄斯(George Boas)在20世纪40年代已经注意到这个问题。[8] 博厄斯提醒我们注意两点:首先,在它产生的当时及随后一段时间里,人们赞美的语词主要集中在达·芬奇出色技巧上,并未谈及此幅画像对观者所造成的效果;其次,艺术史家、画家、建筑师——乔治·瓦萨里(Giorgio Vasari)认为达·芬奇忠实地、栩栩如生地再现了自然。在这一点上,沙逊与博厄斯所持的观点相似,他们均认为瓦萨里所描述的微笑是“美丽的”,而不具有后世的人们所感受的“神秘”、“难以捉摸”等特征,这幅画之所以获得赞赏是因为它是写实的,换言之,这幅画如实地、自然地描绘了对象。毫无疑问,这与当时的趣味是相符合的。但值得注意的是,在一些达·芬奇同时代的人看来,《蒙娜丽莎》并不是其代表作。[9] 言下之意就是说,它在当时的影响力远远不能与今天相比。

细说起来,《蒙娜丽莎》开始变得为人所知是在17世纪。博厄斯的证据是:17世纪中期,达·芬奇的名字和《蒙娜丽莎》再次出现,曾经在枫丹白露宫编纂艺术品目录的班尔·汤把《蒙娜丽莎》称为“画中之画、首屈一指”,但没有注明谁把它评骘为第一流的画作,又因为何种原因被奉为超凡之作。稍后的安德烈·菲利比安(André Felibién)给出了与瓦萨里相类似的评价。[10] 无独有偶,沙逊也给出了证据:1625年,身在巴黎的白金汉大公(the Duke of Buckingham)向法国国王路易十三(Louis XⅢ)提出一个请求,即国王是否愿意将此画卖给他,国王当即答应下来,但马上被侍臣劝阻了。[11] 总的来说,这两位学者均认同这幅画在17世纪为世人所熟知的说法。

最近的研究表明,有关这幅画的信息最早出现在一位红衣主教随从的日记里。1516年,失意的达·芬奇决意离开意大利而远赴法国,并特意将此画放入行囊。一年之后,一位名叫安东尼奥·德·贝蒂亚斯(Antonio de Beatis)的阿拉贡路易斯红衣主教的随从曾经与画家有过一面之缘。贝蒂亚斯在日记中将当时的所见所闻记录下来。我们看到,在贝蒂亚斯的日记里,除了一批人体解剖素描、《施洗者约翰》《圣安娜与圣母子》(Saint Anne with the Virgin and Child)等画作之外,他还提到了一幅关于佛罗伦萨夫人的肖像。[12] 显然,这就是我们所熟知的《蒙娜丽莎》。到了18世纪,法国大革命的爆发使得公众得以一睹《蒙娜丽莎》的风姿。虽然说卢浮宫已经被改造成为公共艺术博物馆并向公众开放,但这个时期它主要为艺术家们服务,他们在其中可以临摹和研习古代大师杰作。因此,在这个意义上讲,《蒙娜丽莎》尚未获得广泛的关注。直到1855年,法国世界博览会的举办才打破了这种局面,卢浮宫真正向世界各国观众开放,来自世界各国的艺术家纷纷来到卢浮宫对古代藝术品进行膜拜,并临摹画作,《蒙娜丽莎》自然也成为他们热衷于临摹的对象。[13] 如此一来,普通公众开始熟悉这幅杰作,艺术家们更是通过研习及临摹等途径更为深入地了解它,这两种因素所引发的结果便是它更为人们所熟知。

另一方面,市场价值方面的提升,也是促使这幅画知名度得以上升的重要推动力。也许有学者并不认同这样的观点,即不认为作品的价值是衡量一件艺术作品是否是经典之作的标准之一。但存在着这样一个悖论,的确有些研究者发现:即使是艺术家本人,他们也很看重作品价格对提高其声望的作用。譬如,历史学家菲利波·巴尔迪努奇(Filippo Baldinucci)研究发现,伦勃朗曾在拍卖会上抬高油画和素描的价值,目的是为了强调他的职业声望。无独有偶,弗朗西斯·哈斯克尔(Francis Haskell)在《赞助人与画家》这部书里得出了这样的结论:像17世纪吉安·洛伦佐·贝尔尼尼(Bernini, Gian Lorenzo,1598—1680)这样的艺术家所得的巨额收入也基于相同目的,“高昂的价格,除了使艺术家生活得更为舒适外,还具有重要的象征功能。它们抬高了艺术在世人眼中的地位”。[14] 由此来看,市场价值也是使得艺术家获得声望的重要因素之一,我们不能完全将其忽略不计。

让我们回到《蒙娜丽莎》这幅画。在达·芬奇死后,保罗·焦维奥(Paolo Giovio)记下了其价格:“他画过《蒙娜丽莎》,即弗朗切斯科·德尔·乔贡达(Francesco del Giocondo)夫人,据说,肖像被弗朗索瓦一世以4000苏迪买下。”[15] 需要注意的是,这在当时已近乎天价了。到了19世纪,《蒙娜丽莎》在价格上略低于文艺复兴其他大师的作品。沙逊是通过查阅卢浮宫官方目录而得出这个结论的。[16] 尽管和今天的很多艺术品的价格不能相提并论,但在当时,这幅画的价格已经很高了。做一个数字意义上的比较会更让人一目了然,1852年,卢浮宫用于购藏艺术品的经费总额是10万法郎,而《蒙娜丽莎》在当时的估价已经接近这个数目了。[17] 客观而论,艺术品的价格在某种意义上对它的“经典地位”的确立起着不可忽视的作用,《蒙娜丽莎》也并不是一个例外。

上文已经提到,在19世纪末,人们对《蒙娜丽莎》的关注度达到了一种前所未有的程度。在此之后,这幅画在学术界越来越热。譬如说,据贾恩卡洛·马约里诺(Giancarlo Maiorino)统计,1869年至1919年期间,基本上每年都会出版一本关于达·芬奇的研究专著。[18] 值得注意的是,《蒙娜丽莎》真正获得崇高的声望是在20世纪初,当然这取决于几个重要因素:

第一,在20世纪初,达·芬奇被视为文艺复兴时期最具代表性的人物,这归功于他具有多方面的艺术才能,这恰恰是此前的拉斐尔、米开朗琪罗等人所不具备的。

第二,不同时代对这幅画作的批评终于将它的经典地位推向极致,它也从一幅写实的、欢快的普通佛罗伦萨家庭主妇的肖像转化成为“神秘”而“令人捉摸不定”的“美女”(“la femme fatale”)形象。用博厄斯的话来说,她成为“一个有无法抵御的诱惑力的女性”。[19] 我们看到,艺术批评起到了推波助澜的作用。

第三,弗洛伊德及其追随者们也将《蒙娜丽莎》视为研究对象,力图在这幅画里发现无意识的动机;20世纪70年代中期以来,医学界的学者们则围绕着画中女子的微笑做出了大量的考证与推论,甚至达·芬奇也在他们的考察范围之内。我们以画中女子为何微笑这个细节为例来说明问题。早在20世纪50年代,热那亚的一位牙医认为是牙痛使得画中女子发出“神秘的微笑”。与此同时,另一位署名为“神秘批评家”的神秘人士撰文表明他的新发现。他认为画中的女主人是一位聋子,她的微笑是因为想听清楚画家的话而导致的结果。1959年,丹麦医生肯尼斯·D.基尔(Kenneth D. Keele)在专业医学杂志上发表自己的研究成果,他在这篇文章中宣称:蒙娜丽莎正处于怀孕的状态中。画家创造出完美的母亲形象,她的微笑是发自内心的。此外,也有一些研究指向了艺术家本人,譬如,一位研究者认为艺术家之所以经常不能完成他的画作是因为他的持续的眨眼,凡此种种,这幅画成为一个研究热点。当然,20世纪的艺术家也未曾放弃对《蒙娜丽莎》的模仿、揶揄及挪用行为。它甚至被用来描绘一些政治人物,成为一种漫画母题。[21]

第四,电视、电影及万维网等新媒介的出现加速了这幅画的“经典化”进程。譬如,1962年12月19日,《蒙娜丽莎》抵达美国并分别在华盛顿国家美术馆和大都会艺术博物馆(the Metropolitan Museum of Art)展出,历时近两个月之久。值得强调的是,当时的美国总统约翰·肯尼迪专门为展览主持开幕式并发表演说。开幕式盛况则通过卫星向欧洲和全美直播。[22] 再以电影为例,除了我们熟知的《达·芬奇密码》之外,还需要提到一部专门针对《蒙娜丽莎》这幅画的纪录片。早在20世纪70年代,费城坦普尔大学(Temple University)作家和电影制作人乔·梅代罗斯(Joe Medeiros)就对达·芬奇有了详尽的了解,当时,利阿纳·博尔托隆(Liana Bortolon)的著作——《莱奥纳尔多的生活与时代》(The Life and Times of Leonardo)里提及一项宣判。它提到了发生在1911年8月21日的那个臭名昭著的盗窃案,当时一位名叫温琴佐·佩鲁贾(Vincenzo Peruggia)的意大利人将《蒙娜丽莎》偷偷带出了卢浮宫。2011年,正值《蒙娜丽莎》盜窃案一百周年,梅代罗斯决定采取另外一种尝试。他与妻子及执行制片人朱斯蒂娜·梅代罗斯(Justine Medeiros)计划拍摄一部纪录片,目的是为了尽可能地在影片里拼合该案件的相关细节。2010年5月至10月间,梅代罗斯夫妇长途旅行赴巴黎、伦敦、佛罗伦萨及佩鲁贾的故乡等地取景,为的就是给这部影片收集连续镜头。在旅行当中,他们采访了涉及到这个事件的当事人的后代,参观了一些历史景点,并从城市档案馆、医院及警察局调查了官方的法文及意大利文文献。梅代罗斯夫妇将影片的题目拟定为《失踪的画作:关于蒙娜丽莎盗窃案的令人疑惑的诉讼》(The Missing Piece: The Puzzling Case of the Theft of Mona Lisa)。他们还打算在网站上将拍摄过程记录下来。在巴黎,梅代罗斯夫妇对佩鲁贾的外孙西尔维奥(Silvio)进行了拍摄。西尔维奥还陪同梅代罗斯夫妇到了卢浮宫并且重走了他的外祖父当年的逃跑路线。[23] 2012年初,普拉多博物馆(Museo del Prado)所藏的《蒙娜丽莎》摹本的发现使得这幅画的“经典性”又向前推进了一大步。理由在于,藏品保管人员经研究发现,这幅画是由画家的一位弟子在相隔几码远的位置,与画家同时绘制这幅肖像,甚至连改动的痕迹都几乎如出一辙。与原作不同的是,摹本颜色亮丽,女主人公面孔的角度有细微差别。总而言之,它会引导观者以全新的角度解读这幅传世名作。[24] 与摹本的出现相较,2013年2月份“年轻版”《蒙娜丽莎》的横空出世并获得最终的身份确认则更具轰动效应。[25]

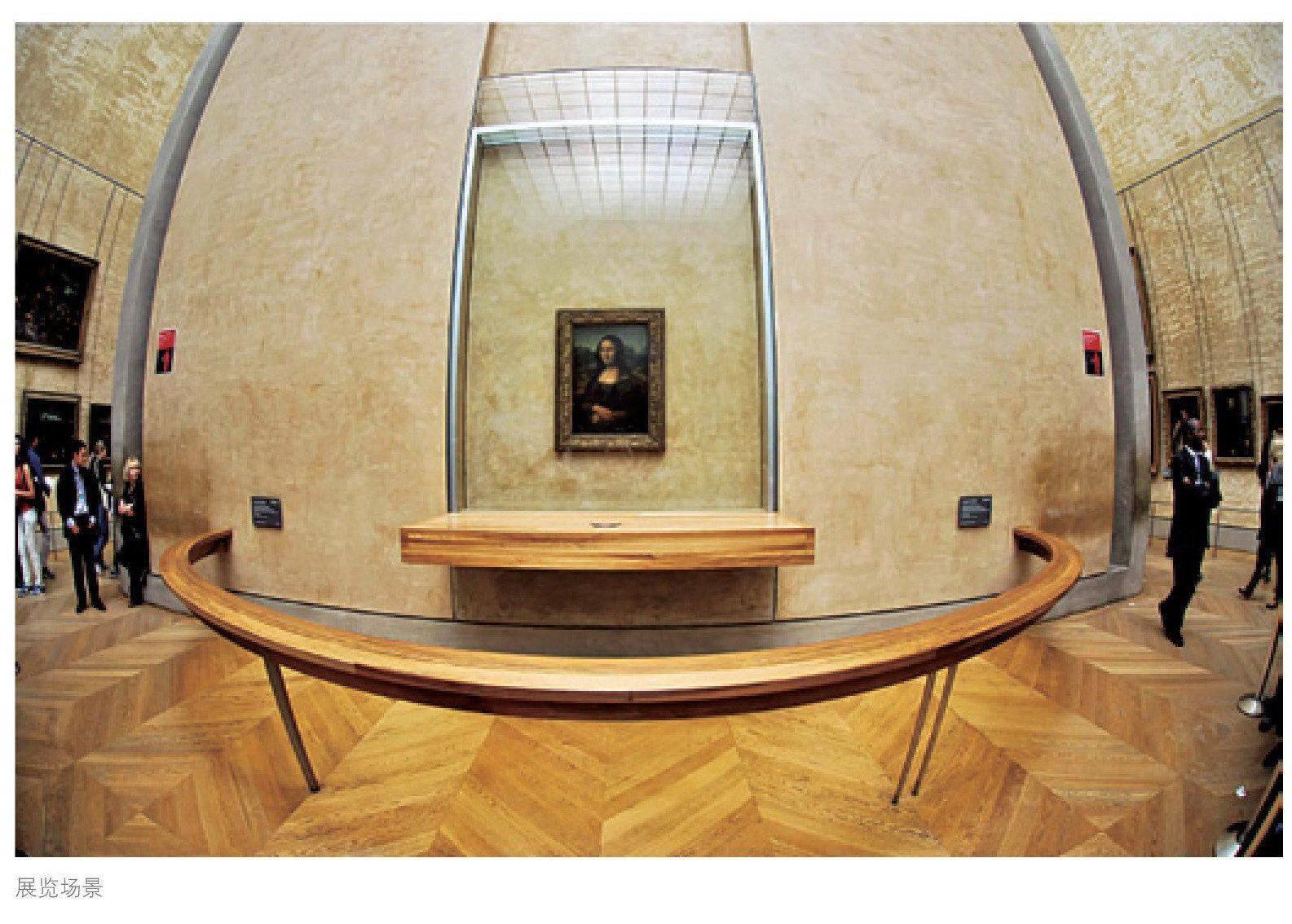

最后,展览的推动作用。尽管这幅画仅有几次出国展览的经历,但它们足以产生巨大的轰动效应。[26] 以上面提及的《蒙娜丽莎》赴美展览为例,除去外交方面的影响力之外,我们可以看到,它还会掀起一股参观美术馆、体验经典之作的热潮,其影响力之深远可谓无法估量。在华盛顿国家美术馆展览期间,在第一个小时的时间里就有3000余名观众走过这幅画。一天下来,前来观看的人数超过12,000人次。第二天,18,000多人冒着严寒来观看这幅画。仅在展览的前四天,来凝视《蒙娜丽莎》的观众就超过80,000人次。1962年12月17日,法驻美大使宣布:《蒙娜丽莎》将在纽约的大都会艺术博物馆展出,展出日期为2月7日-3月4日。仅在纽约展出的第一周内,这幅画就吸引了25万多人前来观看,这也创下了该馆创立以来的最高纪录。有意思的是,据《纽约客》杂志估计,每位观者仅能够在这幅耗时超过4年的名作前驻足4秒钟。[27] 我们甚至可以这样说,《蒙娜丽莎》的到访掀起了一股“美的朝拜”风潮,它在很大程度上刺激了美国艺术博物馆、美术馆的参观热潮。上面提及的华盛顿国家美术馆、美国大都会艺术博物馆的例证就充分证明了笔者的观点。而我们看到,恰恰是这种对艺术品进行欣赏的热潮又反过来强化了《蒙娜丽莎》的经典地位。在某种意义上,它已经成为“经典”的代名词。

结论

这里就会涉及到艺术品的“品质”问题,它也是一件艺术品能否成为经典之作的重要前提。著名美国艺术史家李雪曼(Sherman Lee)曾举过一个生动的例子:“对运动员考察,要看最终的表现。各类运动中总有许多技艺精湛的运动员始终无法赢得比赛。对各类艺术来说,不存在类似的最终裁判标准,虽有人通过各种努力想提出一套标准,但都归于失败。没有赢家,不能说明任何问题,持这种观点就如同身处一片陌生、富饶却无边无际的土地,按模糊的规则玩迷人的游戏。”他特别提到,赢得比分的关键可能在于原创之处。当然,这种“原创性”是建立在对前辈艺术家已有成就的人基础之上。[28] 显而易见,《蒙娜丽莎》具有“原创性”,它在诞生之时就获得了同代人的好评,它如实地再现了自然。自此之后,它的经典性地位逐步得以巩固。由此,我们深信,《蒙娜丽莎》的“经典化”还会持续下去,对它的诠释似乎还有深入的余地,笔者在这里讨论它的“经典化”历程,无非是想强调以下两点:

首先是时间性的问题,毫无疑问,时间性对文学作品成为经典具有特殊意义,这已经成为定论,它同样也适用于视觉艺术领域。笔者所提的时间性与丁宁先生的“历史性因素”有某种相似性,当然他说的“历史性”是流变的,而并非完全假定、凝固不变的。在他看来,任何的历史性只有在主体的掌握之中才能展现出意义,换言之,它不能排除主体的介入。[29] 具体到艺术史上面,在这里需要引用阿瑟·丹托(Arthur Danto)的一段话:“‘艺术史的一种内在结构或一种必然性正是一种需要不断重写的要求,倘若这种艺术史会正视图像意义的历时性变化的话。”[30] 伯纳德·贝伦森(Bernard Berenson)在《美学与历史》中也提出了相似的观点,他指出,我们对往昔的兴趣与当下的问题联系得如此紧密,以至于当下发生改变,它的独特的好奇和观看艺术作品的方式也会发生变化,这就是历史得以不断被重写的缘由。[31]

其次就是作为阐释者主体性存在。贝伦森强调,艺术史研究应该关注艺术作品对观看者的反应的研究,这显然是颇具洞见和前瞻性的。以《蒙娜丽莎》为例,它得到不同时代的批评家、艺术史学者、科学家的研究与阐释而成为经典之作,还会有更多的阐释者对其进行研究与读解,它将具有更为丰富的内涵,这也是历史的迷人之处。换言之,我们不能忽视阐释者的主体性。[32] 那么如果我们进一步追问,阐释者的终极目的何为,卡里尔的言论虽然有些偏激,但他似乎给出了未来阐释者的努力方向:“一旦我们放弃人文主义,不再认为阐释的目的就是恢复一件作品的独一无二的原意时,我们就会对阐释另有所思了。它是一种开放的过程。欧文·帕诺夫斯基(Ervin Panofsky)和迈耶·夏皮罗(Meyer Shapiro)的继承者们可以把每一个对象作为一种‘潜在地被掩饰了意义的载体来看待……这意味着未来的艺术史学者仍然是大有作为的。他们将寻找到另外一些使艺术作品适得其所的合理语境,而他们对阐释的构建能力只受制于自己的创造天分而已。”[33] 丁宁先生认为,这并非意味着“原意”不再是阐释的重要对象了,而意味着它不再是唯一的、绝对的阐释目标了。需要着重强调的是,正是阐释者的存在,才使得艺术品获得“经典性”,而且这种“经典性”的面向会变得异常丰富,《蒙娜丽莎》就是一个极好的例证。

(刘鹏/江苏省美术馆)

注 释

[1] 详见张舒慧、韩璐《审美经典、经典审美:从〈论经典〉看哈罗德·布鲁姆的经典观》,《社会科学论坛》,2008[6](下):141。

[2] 布鲁姆提出了出了他对于莎士比亚对弗洛伊德影响的看法:“莎士比亚是审美自由与原创性的完美典范。弗洛伊德因莎士比亚而感到不安,因为他从莎士比亚那里了解到了焦虑,正如他在自我当中了解到了矛盾情感、自恋与自我分裂一样。”参见(美) 哈罗德·布鲁姆著,江宁康译,《西方正典:伟大作家和不朽作品》,译林出版社,2005:309。

[3] (美) 哈罗德·布鲁姆著,江宁康译《西方正典:伟大作家和不朽作品》,译林出版社,2005:2。

[4] 英语中与汉语“经典”概念对应的“Classic”和“Canon”原本没有我们今天所说的意义。“Classic”源自拉丁文的“ Classicus”,是古罗马税务官用来区别税务等级的术语。公元2世纪罗马作家奥·格列乌斯用它来区分作家的等级。后来到文藝复兴时期人们才较多地采用它来说明作家,并引申为“出色的”、“杰出的”、“标准的”等义,成为“model”(典范)、“Standard”(标准)的同义词,再后来人们又把它与“古代”联系起来,出现了“Classical antiquity ”(经典的古代)的说法,于是古希腊罗马作家们也就成了“Classical authors”(经典作家),文艺复兴之后的“古典主义”(Classicism)正是以推崇古希腊罗马经典作家而得名的。“Canon”从古希腊语的“Kanon”(意为“棍子”或“芦苇”)逐渐变成度量的工具,引申为“规则”、“律条”等义,然后指《圣经》或与《圣经》相关的各种正统的、记录了神圣真理的文本,大约到了18世纪之后才超越了圣经经典(Biblical Canon)的范围,扩大到文化各领域中。详见 (美) 哈罗德·布鲁姆著,徐文博译,《影响的焦虑》南京:江苏教育出版社,2006(序言部分):4-5。

[5] Turner, Jane Shoaf. The dictionary of Art, (v.19), New York: Grove, 1996, p.600.

[6] Ibid.

[7] 即便是乌菲兹美术馆波提切利的《维纳斯的诞生》(The Birth of Venus)、阿姆斯特丹国立博物馆(the Rijkmuseum)伦勃朗的《夜巡》(Night Watch)、西班牙普拉多博物馆中委拉斯凯兹的《宫娥》(Las meninas),甚至意大利梵蒂冈博物馆米开朗琪罗的《创世纪》(Creation)天顶画的知名度也難以与之相比。在唐纳德·沙逊(Donald Sassoon)看来,按照20世纪的审美习惯,这位画中的女子既没有庄严之感,算不上美丽,也不具有像德拉克洛瓦的《自由引导人民》(Liberté guidant le peuple)里所包含的政治含义。既没有血腥与暴力,也没有叙事性,它只是一位相貌平平,露出一丝微笑的平凡女子的肖像。详见Donald Sassoon, “Mona Lisa: The Best-Known Girl in the Whole Wide World”, History Workshop Journal, No. 51 (Spring, 2001), p.3。

[8] 上述两位学者都注意到这样一个现象:在《蒙娜丽莎》在传世过程中,不同时代的批评家及学者对它做出了不同的评价,他们发现,在达·芬奇同时代或稍晚时代的评论家或学者眼中,《蒙娜丽莎》仅仅是一幅忠实于自然的普通肖像画。乔治·瓦萨里(Giorgio Vasari)在《名人传》(Lives of the Most Eminent Painters, Sculptors, and Architects)中所做的较为客观的评价:“无论是谁,如果希望看一看艺术能够在多大程度上模仿自然,或许完全在这一幅头像中得到满足,在画中每一个以最细致入微的笔触描绘的细节都忠实地再现了自然,人物的双眸如此清澈水灵,妩媚诱人,几可乱真,所配的兼有苍白、红润和略微青黑色的眼圈亦栩栩如生,而将眼睫画得这般逼真,一定是困难之至,眉毛也是那么惟妙惟肖,人物纷披的头发纤毫毕现,宛如从皮肤上长出来似的,而所有毛孔也是真切地无以复加……”详见乔治·博厄斯著,丁宁、林钧译,《审美趣味史上的〈蒙娜丽莎〉》,载《世界美术》1991年第二期,第50页,以下采用的译文如未特别说明,均引自该文,原文请参照George Boas, “The Mona Lisa in the History of Taste”, Journal of the History of Ideas, Vol. 1, No. 2 (Apr., 1940), pp. 207-224。

[9] 写作于达·芬奇同时代或时代稍晚的论述意大利绘画的文章甚至对这幅画只字未提。比如《安东尼·比利丛书》(II Libro di Antonio Billi)和一本成书于16世纪40年代的佚名著作没有提及这幅画。有些著作虽然提到了它,但并未给出很高的评价。沙逊对达·芬奇进行了一番考证,他认为这位被后人所景仰的天才艺术家在当时的境遇并不尽如人意。譬如,他在意大利有很多强有力的竞争者,这使得他无法充分施展其才能。在米兰担任宫廷侍从的达·芬奇仅靠他的军事才能获得认可,就绘画来说,由于他经常延迟赞助人订制的画作,以至于教皇莱奥十世(Leo x)将达·芬奇贬低得“一无是处”,而偏爱像拉斐尔、米开朗琪罗这样新秀。于是乎,《蒙娜丽莎》与它的主人一起来到了法国,正式开始了它的“经典化”历程。详见Donald Sassoon, “Mona Lisa: The Best-Known Girl in the Whole Wide World”, History Workshop Journal, No. 51 (Spring, 2001), p.7.

[10] George Boas, “The Mona Lisa in the History of Taste”, Journal of the History of Ideas, Vol. 1, No. 2 (Apr., 1940), note,18.

[11] Donald Sassoon, “Mona Lisa: The Best-Known Girl in the Whole Wide World”, History Workshop Journal, No. 51 (Spring, 2001), p.8.

[12] 1525年4月21日的一本财产清单则是记录这幅画的第二份文献。1519年,达·芬奇辞世,他的一位弟子安德烈亚·萨莱(Andrea Salai(Gian Giacomo Caprotti))可能将这幅画带回米兰。在1550年版的《名人传》(Lives)里,乔治·瓦萨里(Giorgio Vasari)也提到了这幅画,不过他可能见过这幅画的摹本。详见Mona Lisas “Beating Pulse”, Fredrika H. Jacobs, The Living Image in Renaissance Art, Cambridge University Press, 2005, p.107。

[13] 沙逊做了一个对比,1851年至1880年期间,这幅画被临摹过71次之多,但相较其他大师的绘画,《蒙娜丽莎》并不是被临摹频率最高的。比如,在同时期,柯列乔(Corregio)的《圣凯瑟琳》(Saint Catherine)被临摹过186次,委罗内塞(Veronese)的《迦南的婚礼》(Wedding at Cana)被临摹过167次,甚至当时让-巴蒂斯特·格勒兹(Jean-Baptiste Greuze)和皮埃尔·保罗·普吕东(Pierre Paul Prudon.)的一些作品被临摹的次数也远远超过了《蒙娜·丽莎》。Donald Sassoon, “Mona Lisa: The Best-Known Girl in the Whole Wide World”, History Workshop Journal, No. 51 (Spring, 2001), note,19

[14] 迈克尔·C. 菲茨杰拉德著,冉凡译,王建民校,《制造现代主义:毕加索与二十世纪艺术市场的创建》,南宁:广西师范大学出版社,2010:5;Francis Haskell, Patrons and Painters: A Study in the Relation between Italy Art and Society in the Age of the Baroque, London, 1963, p.17, 对文艺复兴时期艺术与财富的相关研究,请参阅Richard A. Goldthwaite, Wealth and the Demand for Art in Italy, 1300-1600,Baltimore and London, 1993。

[15] George Boas, “The Mona Lisa in the History of Taste”, Journal of the History of Ideas, Vol. 1, No. 2 (Apr., 1940), p.209.

[16] 当时由卢浮宫选定的专家委员会负责为该馆藏品的市场价值进行评估,即他们要给出每一幅画在当时拍卖会上的价格。1849年由弗雷德里克·维约(Frédéric Villot)编辑的目录可以反映出《蒙娜丽莎》在当时的地位。当时这幅画的目录编号为300,市场价格是9万法郎,比1821年至1825年期间的市场估价增长了1万法郎。 详见Donald Sassoon, “Mona Lisa: The Best-Known Girl in the Whole Wide World”, History Workshop Journal, No. 51 (Spring, 2001), note, 20。

[17] 盧浮宫所藏的达·芬奇所作的《岩间圣母》(Virgin of the Rocks)在当时的估计已经是15万法郎了。拉斐尔的《圣母、幼年基督与圣约翰》(La Vierge, LEnfant Jésus and Saint Jean)市场价值达到4万法郎,而他的《圣家族》(Sainte Famile)的估价高达6万法郎,远远地将《蒙娜丽莎》抛在后面。详见Donald Sassoon, “Mona Lisa: The Best-Known Girl in the Whole Wide World”, History Workshop Journal, No. 51 (Spring, 2001), note,21, p.9。

[18] Giancarlo Maiorino, Leonardo da Vinci: The Daedalian Mythmaker, University Park, PA: Pennsylvania University Press, 1992;Mona Lisas “Beating Pulse”, Fredrika H. Jacobs, The Living Image in Renaissance Art, Cambridge University Press, 2005, note,21.

[19] 这当然离不开佩特及泰奥菲勒·戈蒂埃、丹纳、米什莱、司汤达等人的功劳。比如丹纳将达·芬奇成为第一位发明家,将《蒙娜丽莎》神秘的微笑中觉察到“疑惑”、“放肆纵乐、温柔、狂热和悲戚”,并把它与《圣约翰》、《圣安妮》及达·芬奇笔下的其他微笑联系起来;米什莱认为达·芬奇是意大利的浮士德;只有罗斯金是个例外,他仅仅认为达·芬奇是一位运用黑色的能手,反而将他的追随者贝尔纳迪诺·卢尼视为“神秘的色彩学家”。乔治·博厄斯著,丁宁、林钧译,《审美趣味史上的〈蒙娜丽莎〉》,载《世界美术》1991(2):51、52。Donald Sassoon, “‘Mona Lisa: The Best-Known Girl in the Whole Wide World”, History Workshop Journal, No. 51 (Spring, 2001), note,23。不过,有些学者认为这幅画中的女子还有可能不是乔孔达夫人。(比如有人认为这位女子是朱利亚诺·德美第奇(Guiliano de Medici)的妻子,或者是他的情人帕奇菲卡·布兰达诺(Pacifica Brandano);有的学者认为这位女子是达·芬奇的母亲;甚至有人认为画中的主人是被女性化的艺术家本人,详见Mona Lisas “Beating Pulse”, Fredrika H. Jacobs, The Living Image in Renaissance Art, Cambridge University Press, 2005,note,12。

[20] Donald Sassoon, “Mona Lisa: The Best-Known Girl in the Whole Wide World”, History Workshop Journal, No. 51 (Spring, 2001), p.4.

[21] 如果以上《蒙娜丽莎》的“经典化”是在精英群体中进行的话,20世纪60年代以后它作为一个偶像真正走向了普罗大众,这归功于几个重要的因素和事件:20世纪60年代以来旅游业的兴旺,使得《蒙娜丽莎》成为卢浮宫的标志性景点;1962年12月14日《蒙娜丽莎》获得批准访美,次年1月18日抵达华盛顿特区,先后在国家美术馆和纽约的大都会艺术博物馆展出,6周之内吸引了1,751,521人前来参观;1974年4月,《蒙娜丽莎》来到日本接受膜拜;早在1911年,《蒙娜丽莎》的主人公被制成玩偶销售,此后逐渐成为牙膏、紧身内衣、奶酪、开胃酒、茴香烈酒、纺织品乃至避孕套的商标。详见Donald Sassoon, “Mona Lisa: The Best-Known Girl in the Whole Wide World”, History Workshop Journal, No. 51 (Spring, 2001), p.14,16。再如,21世纪的科学研究也揭示出此画诸种细节奥妙。让人感慨的是,这幅了不起的画实际上要比我们所认定的还要精彩。譬如,法国工程师、发明家、巴黎卢米埃技术公司的创始人帕斯卡·科特开发了一种新的高科技多光谱相机,可以穿透层层上光漆和颜料,他通报说,蒙娜丽莎曾有过眼睫毛、眉毛和更灿烂的微笑,而且,在其膝盖上搭了一件有毛皮内衬的外套。科特的红外线摄影也揭示了在好几层颜料的下面藏有艺术家起草的素描。然而到今天,达·芬奇娴熟地运用颜料而画出完美的晕涂效果的确切手法依然让专家们不得要领,它好像是无法诉诸技巧分析的。详见丁宁,《〈蒙娜丽莎〉美国巡展始末及其影响》,载《荣宝斋》(当代艺术版)2011(12)。

[22] 同上。

[23] Laurie Hurwitz , “Carried away with Mona Lisa”, ARTnews, 2009, No.1, pp.31-32.

[24] http://www.npr.org/2012/02/02/146288063/painting-sheds-new-light-on-the-mona-lisa.

[25] 蒙娜丽莎基金会(The Mona Lisa Foundation)主席马库斯·福赖博士(Dr. Markus Frey)近日宣称,在瑞士发现的这幅画(The Isleworth Mona Lisa)被认定为卢浮宫博物馆收藏的《蒙娜丽莎》的早期版本。之所以得出这样的结论,所依据的证据有如下几点:第一,以专门研究莱奥纳尔多·达·芬奇的几何学闻名于世的学者阿方索·鲁比诺(Alfonso Rubino)公布了他的研究成果。他认为画家将他为《维特鲁威男子》(the Vitruvian Man, 1487)所运用的几何学也应用在绘画创作上。他认为,“年轻版”《蒙娜丽莎》中的几何构图方法处在画家进行绘画创作的中间阶段,由此来推断,此画出自达·芬奇之手。第二,碳14年代定位基本上确定了这幅画的创作年份。曾有一部分研究者认为这幅画可能创作于17世纪,由此推断它并非出自达·芬奇之手。但是,最近的碳14测试法推翻了牛津大学的年代认定结果并确认了其具体的创作时间,即1410年至1455年之间。更进一步,在瑞士联邦工学院(Swiss Federal Institute of Technology,the ETH)主持的最新的碳14测试法将这个时间段进一步缩短,确定为1425年至1450年之间。于是,创作于17世纪的说法就不攻自破了。第三,两幅画作的笔触具有很多相似之处。核物理学家约翰·阿斯姆斯(John Asmus)的四次笔触对比结果显示,年轻版的《蒙娜丽莎》与卢浮宫博物馆的《蒙娜丽莎》出自同一人之手。他将两幅画中的笔触数码扫描并进行比对,用科学的方法证明了他的观点。综上所述,以上几种证据也推翻了一个假说,即这幅“年轻版”的《蒙娜丽莎》是卢浮宫博物馆中的摹本。近期的消息表明,蒙娜丽莎基金会计划将于2014年把这幅画先带到新加坡展出,此后便是中国的香港、上海及北京,最后将赴欧洲及美国展出。

详见http://www.artdaily.com/index.asp?int_sec=2∫_new=60825#.USHd7I1EbhQ[/url]

http://www.theartnewspaper.com/articles/Was+Isleworth+Mona+Lisa+painted+before+the+Louvre%e2%80%99s+version%3f/29138

[26] 此画于1974年再度离开卢浮宫:先是借给日本东京的国立艺术博物馆,在那儿的展期从4月开始,一直到6月2日结束。接着,转至苏联莫斯科的普希金美术博物馆。不过,东京与莫斯科之旅的确成了《蒙娜丽莎》最后一次的出行。丁宁,《〈蒙娜丽莎〉美国巡展始末及其影响》,载《荣宝斋》(当代艺术版)2011年第12期。有研究者曾对荷兰历史(Dutch history)、版画及素描(Prints and Drawings)、家具(Furniture)和17世纪荷兰绘画(the 17th century Dutch Painting)四位专门的首席策展人进行过调查。该调查报告表明,他们均持这样的观点,即虽然身处不同的部门和领域,但博物馆必须要具备三个基本功能:其一,藏品保存;其二,传播;其三,研究。值得强调的是,他们均认为,博物馆中的研究工作是非常重要的。首先是通过预读最近出版的专著、杂志文章和拍卖目录及时了解最近的研究动态。其次,与同行之间的交流也是一个了解研究现状的有效途径。这些同行主要包括本馆及其他博物馆、美术馆的策展人,在艺术史研究领域相当活跃的大学里的学者和其他研究机构的历史学家,也包括艺术品商人。详见Nicole Suarez, Curatorial Practices at the Rijksmuseum, Ph. D, dissertation, Florida State University, 2008, chapter 4。我们再看法国卢浮宫博物馆的情况,曾担任卢浮宫博物馆绘画主管的皮埃尔·罗森贝格(Pierre Rosenberg)专门通过探讨展览和展览图录两者之间的关系来考察它们对艺术史产生的重要影响力。他举的两个例子可以说明问题:

第一,在福特沃兹(Fort Worth)所举办的以普桑青年时期画作为主题的展览,使得金贝尔艺术博物馆(Kimbell Art Museum)所藏的一幅未得到确证的普桑画作与艺术史家康拉德·奥贝胡贝的研究两者之间带来了某种联系。在他看来,这个展览至少产生四个有益的结果:

(1)新研究维度的拓展。学术价值极高的展览图录不仅处理了与普桑有关的传记资料,尤为重要的是,它将普桑在1624年至1630年期间极富争议的画作与素描编成为一个合理的图像体系。这个展览让普桑研究专家们汇聚一堂,专门就青年普桑的艺术创作问题进行探讨。值得注意的是,不少普桑研究专家所做的工作就是削减归属在其名下的作品数量。他们普遍认同这样一个观点,即在1630 年之后,普桑所创作的作品的数量极为有限,因为他谨慎地选择客户,只为那些能够称之为其知音的人們作画。这些画作皆有据可查。但在罗森贝格看来,他们的方法仅适用于1630 年之后,对此前并不适用。奥贝胡贝通过研究发现,普桑于1624年初抵罗马时,出于功利目的,为了获得名气而绘制了不少作品。通过这个展览,普桑的研究获得进一步拓展。

(2)此展览的第二个益处在于,众多普桑研究者聚集于原作之前,就每一幅作品进行现场论战。他们讨论真伪、创作年代、主题、艺术家的本意、他在同时代和往昔的罗马所获得的教益、时代影响和巴黎生活回忆等问题。

(3)展览的第三个益处就在于,专家们可以检验奥贝胡贝的研究成果是否站得住脚。需要强调的是,这些讨论的前提是面对原作,而不是复制品或照片。毋庸讳言,学者们得出的结论便具有较高的学术价值。

(4) 此次展览的第四个成果便是将金贝尔艺术博物馆的传为普桑的《维纳斯和阿多尼斯》(Venus and Adonis)的巨幅画作确定为真迹。毫无疑问,它初步获得其“经典性”。

第二,罗森贝格举的第二个例子与曾在巴黎大皇宫举行的“17 世纪艺术”的大型展览有关,其展品来源十分有意思。拉维里意埃尔美术馆(la galerie la Vrilliére)的10 幅画作本是17 世纪拉维里意埃尔侯爵向当时的著名画家们订购的,后来散落各地。这是它们自法国大革命以来的首次聚首。展览图录将两项关于这些作品的研究成果涵盖在内,但仍遗留下一些悬而未决的问题。譬如,作品的订购动机、订购过程中对图像的更改、改变的意义等等。对于艺术史家丹尼斯·马洪爵士来说,这是一个难得的研究机会。在罗森贝格看来,展览的重要之处还在于“重新发现”艺术品,这样的例子不胜枚举。总的来说,传统的艺术史没有充分考量从二战后诞生的展览所带来的益处。其次,展览组织者和图录编纂者的贡献被长期忽视,应该充分肯定他们的价值。

此外,以巴洛克画家卡拉瓦乔为例,1951年,艺术史家罗伯托·朗基(Roberto Longhi)在米兰为卡拉瓦乔策划了一个史无前例的大型展览。客观地说,这个展览的成功举办戏剧性地改变了卡拉瓦乔的境遇。该展览可以算得上“巨型展览”(“blockbuster”),尽可能多地收集不为人们所熟知的单个艺术家的作品,目的是为了最大化地向公众宣传艺术家的成就。朗基还将“卡拉瓦乔主义者”的画作一并收入该展览。他的目的非常明确,即以一种艺术批评家、艺术史家,甚至是普通公众均难以忘怀的方式,来向世界介绍这位艺术巨匠。最终,朗基获得了巨大成功,卡拉瓦乔为世人所熟知。30多年之后,大都会艺术博物馆也组织了一个影响巨大的卡拉瓦乔回顾展。该馆馆长菲利普·德·蒙特佩罗(Phillipe de Montebello)对30余年前朗基组织的展览激赏不已:“毫无疑问,公众对卡拉瓦乔艺术成就的意识是在这次展览之后确立起来的。但是,这个展览对围绕着卡拉瓦乔进行的学术研究所产生的影响也是不容低估的。在过去30年间出版的研究著作远远超过了过去的350年。”应该看到,朗基策划的卡拉瓦乔展览是一系列专门以该艺术家为主题的系列展览中的第一个。在过去半个多世纪的时间内,巴黎、纽约、波士顿、伦敦的许多知名博物馆均组织过单独贡献给卡拉瓦乔的展览。像凡·高、毕加索、马蒂斯及印象派画家一样,卡拉瓦乔在这些展示活动中一直保持着很高的“票房”。

在笔者看来,艺术博物馆的策展人通过展览,艺术史家们则通过对某一流派的艺术作品进行诠释使得艺术品获得其 “经典性”。在很多情况下,这两类诠释行为会交织在一起,其联结点就是艺术展览的组织与策划。尽管新、旧博物馆学研究难以尽如人意,但我们应该看到,对展览的多角度研究已经成为博物馆研究者的重要对象。也正是借助这种批评体系,策展人的学术水准才能够逐步提高。详见皮埃尔·罗森贝格著,李军译,《展览和展览图录所带给艺术史的因素》,载《美术馆》总第8 期,2006 年出版,第37-49 頁;Kent Drummond, “The migration of art from museum to market: Consuming Caravaggio”, Marketing Theory, Volume 6, No.1, pp.85–105。

[27] 同上。

[28] 李雪曼、爱德华·B. 亨宁著,薛墨译,《艺术品、艺术观念及艺术博物馆》,载《美术馆》2010年A辑,第3页,文字稍有改动。原文请参见 Sherman E. Lee(ed.), On Understanding Art Museums, Amer Assembly, 1975。

[29] 丁宁,《绵延之维:走向艺术史哲学》,生活·读书·新知三联书店,1997年第一版,第264页。

[30] 同上,第266页,原文请参见Arthur Danto, The Philosophical Disenfranchisement of Art, New York, 1986 p.14。

[31] Bernard Berenson, Aesthetic and History in the Visual Arts, New York: Pantheon Books Inc, 1948, p.230.

[32] 针对阐释的问题,博物馆怀疑论者坚持:艺术品在从它们的最初的位置到不同的、被分类的位置的转移的过程当中,遭受着不可废止的、破坏性的变化。言下之意就是阐释者无法重构艺术品的真正意义,法国批评家卡特勒梅尔·德·坎西(Quatremére de Quincy, 1755—1849)在1796年作评论时将其简约化,“博物馆扼杀艺术以造就艺术史。”卡里尔的对于博物馆怀疑论者的一种反应便是,随着时光的流逝,虽然藏品在物质上是相同的物件,但是其价值与意义会随着时间以及处所的变换而随之发生变化。引用汉斯·伽达默尔的话:“对于一件艺术作品的真正意义的发现‘永不会停止……因为真正的历史物品根本不是一件物品,而是一个在由艺术家所创造的人造物品与其阐释者之间的遭遇的投射。”详见Andrew McClellan, “Museum Skepticism: A History of the Display of Art in Public Galleries (Book Review) ”, Curator, Vol.50, .No.4, October 2007。

[32] 详见丁宁,《绵延之维:走向艺术史哲学》,北京:生活·读书·新知三联书店,1997:264。