“蛟龙”南海日志

2013-04-08段雯娟

本刊记者 段雯娟

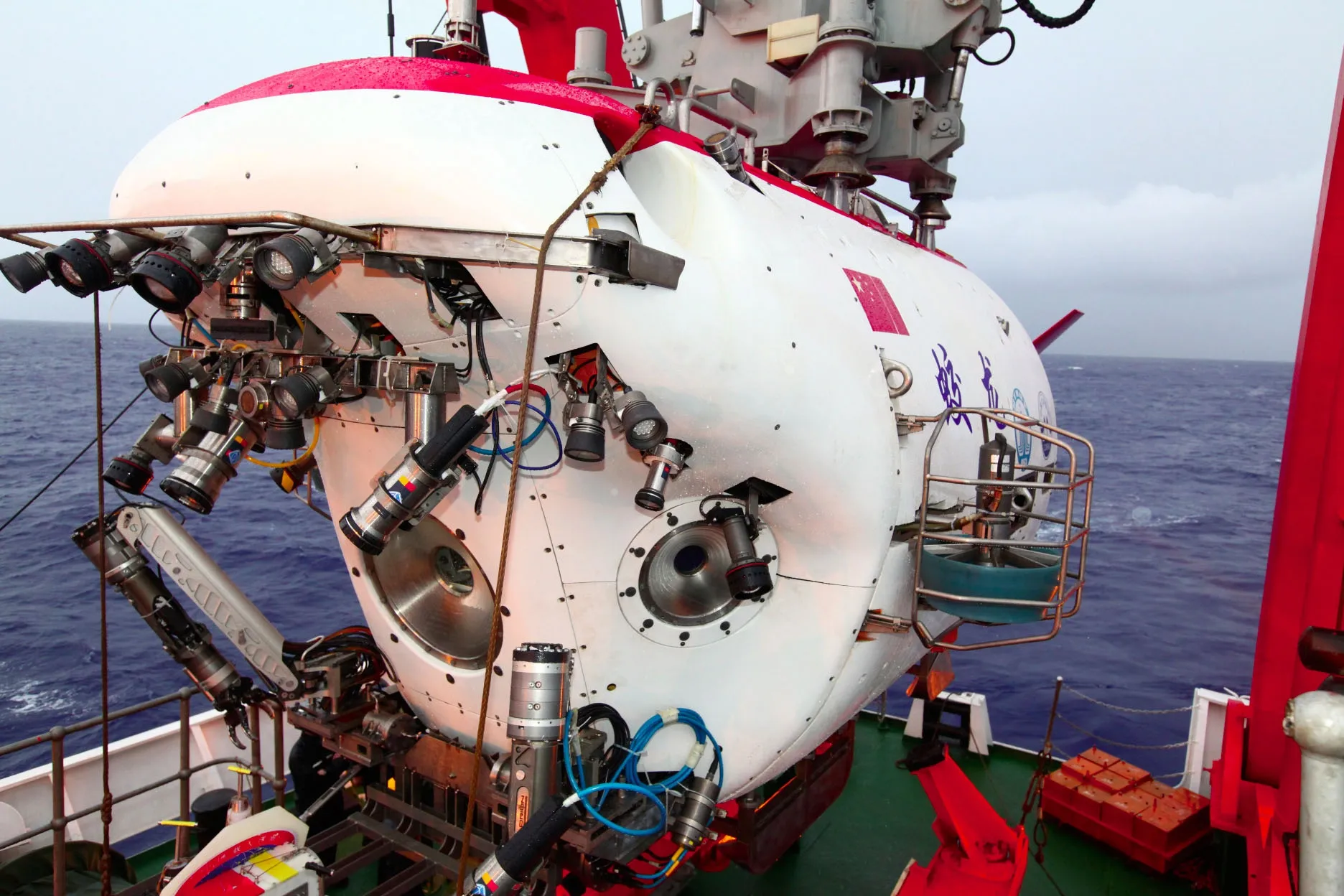

蛟龙号

“蛟龙”号试验性应用航次南海航段自6月10日从江苏江阴起航,到7月10日完成最后一次下潜,完成了对超短基线定位系统的标定、长基线系统的试验、冷泉区科学考察、海山区科学考察等相关任务,进一步验证了“蛟龙”号的其他各项技术性能,取得了丰硕的生物、地质样品和数据资料,锻炼了载人深潜队伍,为二三航段打下了坚实基础。

风光旖旎的6月,风疾浪高的南海,检修一新的“向阳红09”母船和一身戎装的“蛟龙”号,载着斗志昂扬的科考团队,以堪称豪华的阵容,再次走向蓝色国土深处。

走向深蓝、认识深蓝、开发深蓝、守卫深蓝……对我们这个世代守望土地的农耕民族来说,是一场思想上的革命,也是一种能力上的考验。曾几何时,国人只能用想象力,或者在实验室里,或者在梦中,勾勒那个神秘的海底世界。然而,我国自主研发的“蛟龙”号载人潜器已经改变这一切。它使我国的科学家第一次拥有了与国外同行相同,甚至更好的深潜科研平台。他们将在这个平台上为增进人类对海洋的认知,为保护和利用海洋做出更大贡献。

冷泉区:生物群落超预期

6月5日下午14时,“向阳红09”船缓缓驶离青岛市母港,前往江苏江阴,在搭载“蛟龙”号载人潜水器后,于6月10日正式起航,前往南海和太平洋执行“蛟龙”号首个试验性应用航次任务。

“蛟龙”号今年试验性应用航次分为3个航段。第一航段调查任务开赴南海特定海域;第二航段至多金属结核勘探合同区海域,开展科学调查任务,完成航段任务后,停靠密克罗尼西亚的波纳佩港补给;第三航段从波纳佩起航,至西北太平洋富钴结壳勘探区预定海域,开展科学调查任务,完成航段任务后返回祖国,历时约110余天。本航次是“蛟龙”号首次试验性应用航次。开展试验性应用,发挥“蛟龙”号技术优势,是加快“蛟龙”号业务化运行的必由之路,有利于提升我国对深海大洋的认知水平。

6月17日“蛟龙”号载人潜水器,前往南海冷泉区海洋生物群落“做客”。当天16时30分,“蛟龙”号被成功回收至“向阳红09”船,超额完成了此次试验性应用航次的首次下潜预定任务目标。

此次“蛟龙”号试验性应用航段的首次下潜为工程性下潜,也是“蛟龙”号的第53次下潜,共下潜7小时。由于主要目的是对潜水器本身的仪器和设备性能进行检查和测试,以确认“蛟龙”号的技术状态,因此执行任务的潜航员主要以工程技术人员为主,没有科学家。

潜航员从海底传回的图片和视频显示,南海海底冷泉生物种类丰富,双壳类生物密布在海底,白色的毛瓷蟹在双壳类生物上随意爬行。一种在冷泉区比较罕见的蜘蛛蟹也“堂而皇之”地在“蛟龙”号潜水器镜头前“闪亮登场”。冷泉区生物群落的发现大大超出了现场指挥部先前的预期。

本航次科学负责人、同济大学教授周怀阳高兴地说:“相对于几千米深的海底来说,冷泉区就好比是沙漠里面的绿洲。海底冷泉区的生物多样性是科学家争相研究的课题。这次发现这么多海底冷泉区生物,没有遗憾了。”

“蛟龙”号在南海海底采集到的白色海参

现场指挥部总指挥刘峰表示,此次下潜的3项任务均圆满完成,而且取得了额外的收获。第一,“蛟龙”号各项状态稳定,具备开展下阶段科学作业的能力。第二,长基线定位在第一次试验中取得理想效果,“蛟龙”号定位系统准确,基本具备“海底捞针”的能力。第三,潜航员具备了在海底海山复杂地形中操作的能力。

18日上午9时,“蛟龙”号进行了第二次下潜。6月19日,蛟龙”号在向阳红09船的右后方浮出水面,然后慢慢调整至母船左舷位置,在缆绳牵引下到达船艉,安全回收。这次下潜过程中,“蛟龙”号不仅开展了海底巡航观测、标志物布放、高清摄像、冷泉区(生物、水和地质)取样等水下作业内容,拍摄到大量海底高清视像,还取得了1只蜘蛛蟹、1株冷珊瑚、1块石笋状白色样品(疑似玻璃海绵)、4管沉积物样品、1条多毛类蠕虫、1只铠甲虾、1只长额虾、80个双壳类生物(贻贝)、26只毛瓷蟹以及约1公斤重的碳酸盐岩样品。

根据观察到的初步现象,船上科学家们认为,该冷泉区域是一块海底生物地球化学活动十分活跃的极端环境区,而且这些生物地球化学活动很有可能是由海底之下的能量供应控制的。对这些现象进行深入细致研究,不仅有利于推动地球科学和生命科学的进步,而且对于我国南海的新能源和新型生物资源的获取具有十分重要的意义。

从6月17日至20日,“蛟龙”号连续4天进行了4次下潜,创造“蛟龙”号的新纪录。现场指挥部认为,这不仅标志着“蛟龙”号的技术状态稳定可靠,也标志着技术保障队伍的能力达到新水平。

海山区:南海基底地质“窗口”

6月25日凌晨5点,搭载“蛟龙号”的向阳红09船将离开福建厦门锚地,前往预定作业海区——南海海山区作业。据周怀阳介绍,此次作业目标是海山区的一个小的死火山。该火山是了解我国南海基底地质的一个“窗口”。除常规试验外,科学家将通过“蛟龙”号采取该地区火山岩石等海底地质样品,并对海底火山地形和生物群落进行观测研究。

6月26日,现场指挥部将“蛟龙”号作业的海山区的一个无名小型死火山,命名为“蛟龙海山”。据“蛟龙”号现场指挥部介绍,蛟龙海山是了解我国南海基底地质的一个“窗口”,对其进行观察研究有利于了解南海的形成机理及演化。

周怀阳表示,南海的形成时间、形成方式和物质来源至今仍存在疑问,而海山与形成南海的基底有密切关系,通过对海山岩石样品的年龄测定、成分分析及其时空变化分析,可以对这一重大科学问题的解决提供帮助。同时,通过对海山构造和岩相精细分布的研究,可以了解海山形成的方式并划分出火山活动的期次。在不同水深和位置上的海山岩石表面可能存在不同类型的沉积物,铁锰结核/结壳,不同类群的大型生物,值得作精细的观测和取样。此外,对水深3000至4000米的海山开展作业,也有助于进一步锻炼队伍,提升深潜技术水平,为今后可能去洋中脊复杂地形区开展作业做好进一步的工程技术准备。

“向阳红09”母船

6月28日,“蛟龙”号试验性应用航次海山区的首次工程性下潜顺利完成,下潜最大深度达到3906米。潜水器各项性能显示,基本满足搭载科学家下潜条件。“蛟龙”号坐底后,按照作业计划做“口”字形和长时间定高、定向、定速海底巡航,对潜水器4000米级水深作业的性能和功能进行了复核,同时也对长基线定位系统性能进行了测试,验证了潜水器各项性能,绘制出了航行轨迹,初步达到了南海定位系统试验的目标。

7月5日,“蛟龙”号潜水器在南海蛟龙海山区下潜。此次下潜中,“蛟龙”号最大下潜深度为3616米。“蛟龙”号在古火山口内部进行了巡航作业,拍摄到火山熔岩、铁锰结核分布区和大量的深海生物。由于蛟龙海山海底地形复杂,火山岩石坚硬,在此前一次下潜过程中,“蛟龙”号没有取得海底火山岩石和生物样品。因此,“蛟龙”号此次下潜的主要任务就是捡石头、抓生物。“蛟龙”号果然不负众望,除采集到6粒铁锰结核(2粒大块、4粒小块),更看到了各种奇异的深海火山生物,还捕获到了3只不同种类的海参、1只苔藓生物、1只海百合、1只深海海绵和8只共生虾,也进一步证明了火山区的生物多样性。

7月7日,“蛟龙”号搭载央视记者在蛟龙海山区下潜,并在海底进行一些科普实验,社会公众将第一次通过媒体视频了解“蛟龙”号实际海底作业画面。

再探冷泉区:生物与化学完美结合

“蛟龙”号圆满完成蛟龙海山区的4次下潜任务后,向阳红09船又启程前往此前作业的冷泉区。为进一步满足科学家对冷泉区科学考察的需求,“蛟龙”号现场指挥部决定前往蛟龙1号冷泉区,择机在冷泉区开展备用下潜。

“蛟龙”号现场指挥部介绍道,“冷泉区的生物群落研究对于人类了解地球生命起源具有重要意义。因此,科学家们希望在冷泉区进行备用下潜,从而获得更多的冷泉区生物、地质和气体样品,通过进一步的研究工作来确定冷泉系统甲烷的生物地球化学过程”。

此次下潜,“蛟龙”号继续在冷泉区采取生物、海底沉积物、碳酸盐岩和海底气体样品样品。同时,“蛟龙”号还携带了海底温度梯度仪,在此前它发现玻璃海绵的地区,测量海底沉积物是否存在温度梯度异常,以此判断该区域是否存在甲烷气体泄漏点。

随船科学家表示,生物与化学的完美结合是冷泉区科学研究的魅力所在。由于冷泉渗漏,大量甲烷进入海洋水体甚至大气中。甲烷是比二氧化碳威力更强的温室气体,大量甲烷进入大气中必然会加速全球气候变暖。中国科学院南海海洋研究所研究员冯东说:“每年究竟有多少甲烷通过冷泉渗漏的方式进入大气圈,目前科学界还不清楚。”

7月9日,“蛟龙”号载人潜水器通过超短基线定位再次下潜到蛟龙冷泉1号区和玻璃海绵分布区,进行了有针对性的勘察取样和海底温度梯度测量等作业。最大下潜深度为1371米。由于此前“蛟龙”号已经在冷泉区进行过了4次下潜,所以此次下潜的作业计划和目标更加精细和明确。

周怀阳介绍说:“目前世界上对冷泉生态系统在时空上的演化,特别是空间上的演化还知之甚少。因此我们有针对性地采集了活冷泉区边缘地带的碳酸盐岩和贻贝壳,同时还捕获了其他多种深海生物。这对研究蛟龙冷泉1号区演化历史和该地区周围的深海生态系统分布具有重要的科学意义。”此次下潜共采集了4块碳酸盐岩,数十只贻贝、毛瓷蟹和贻贝壳,2个短柱状沉积物岩心,1只海百合,1株珊瑚和1只深海虾,并开展了地热探针测量。

7月10日下午,“蛟龙”号载人潜水器被安全回收至甲板上,顺利完成了第62次下潜。“蛟龙”号现场指挥部总指挥刘峰随即宣布:“‘蛟龙’号试验性应用航次南海区的作业任务圆满完成!”

7月16日上午,“蛟龙”号试验性应用航次(中国大洋31航次)第一航段成果报告会在“向阳红09”船会议室召开。国家海洋局副局长、中国大洋矿产资源研究开发协会理事长王飞,中国科学院院士汪品先等特邀专家到会听取了成果汇报。

在报告会上,“蛟龙”号现场指挥部总指挥刘峰介绍说,“蛟龙”号试验性应用航次南海航段自6月10日从江苏江阴起航,到7月10日完成最后一次下潜,完成了对超短基线定位系统的标定、长基线系统的试验、冷泉区科学考察、海山区科学考察等相关任务,进一步验证了“蛟龙”号的其他各项技术性能,取得了丰硕的生物、地质样品和数据资料,锻炼了载人深潜队伍,为二三航段打下了坚实基础。

作为国家自然科学基金重大研究计划——南海深部过程演变项目指导专家组组长、中国科学院院士汪品先对于“蛟龙”号试验性应用的“首秀”成果表示满意。他说:“此次成果完全出乎了我的预期。本航段将成为中国海洋研究历史上一个重大事件。‘蛟龙’号本航段成果丰厚、意义重大,标志着中国已经具备了搭载科学家进行深海科学研究的能力。”