温针灸结合中药内服治疗原发性骨质疏松症74例临床研究

2013-03-29齐亮文利罗文轩

齐亮 文利 罗文轩

(湘潭市第二人民医院,湖南 湘潭 411100)

近年来,笔者运用温针灸结合中药内服治疗原发性骨质疏松症74例,并与单纯内服中药的71例作对照,取得较好疗效,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 145例均为2009年9月~2011年5月期间符合骨质疏松症诊断标准的本院门诊、住院患者,分为2组。治疗组74例:男性24例,女性50例;年龄 45~80岁,平均年龄 64.2岁;病程1~14年,平均病程7.2年。对照组71例:男性22例,女性49例;年龄 47~78岁,平均年龄 65.8岁;病程2~12年,平均病程6.9年。2组患者在性别、年龄、原发病及合并症等方面比较均无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[1]制定:(1)具有腰背疼痛、下肢酸软、肌肉抽搐等症状,轻微外伤甚至活动不慎即容易造成脊椎压缩性骨折者;(2)可有背部后突畸形及脊椎压痛、叩击痛等者;(3)骨密度值提示为骨质疏松者;(4)X线或CT显示骨质疏松或骨折影像,以脊柱、骨盆、股骨上端明显,如骨皮质变薄、骨小梁减少或消失、骨结构模糊、椎体双凹变形或楔型变者。

1.3 排除标准(1)不符合上述诊断标准者;(2)近3个月使用维生素D、雌激素、钙制剂等影响骨代谢药物者;(3)有甲状腺机能亢进、类风湿、多发性骨髓瘤、长期应用糖皮质激素等造成继发性骨质疏松者;(4)合并严重心脑血管、肝、肾、血液及精神系统疾患者。

2 治疗方法

2.1 治疗组(1)温针灸。处方:太溪,大杼,命门,肾俞,脾俞,足三里,悬钟。操作方法:选择2寸毫针,穴位常规消毒后,根据不同部位直刺或斜刺1~1.5寸,得气后施提插捻转平补平泻法,然后在针柄上套置长约2cm的艾条行温针灸,每次灸3壮,灸毕出针,隔日1次。(2)口服中药。基本方:黄芪30g,山药 20g,党参 15g,白术 15g,茯苓 15g,熟地 20g,山茱萸30g,菟丝子 10g,骨碎补 18g,淫羊藿 15g,当归10g,甘草6g。每日1剂,水煎2次,早、晚饭前温服。

2.2 对照组 口服中药,处方及煎服法同治疗组。2组疗程均为3个月。

3 疗效观察

3.1 观察指标(1)骨密度检测:采用超声骨密度定量仪(韩国OsteoSys公司生产),对骨矿含量宽频超声衰减系数(BUA)、骨结构声音穿过跟骨的传播速度(SOS)进行测定。治疗前、后各测定 1次。(2)疼痛评分:采用视觉疼痛评分比例尺(visual analog scale,VAS)评分方案。治疗前、开始治疗后第7d、治疗结束后各评定1次。

3.2 统计学方法 采用SPSS 17.0统计软件。计量资料以()表示,采用方差分析;计数资料以百分率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

3.3 疗效判定标准 参照《中药新药临床研究指导原则》[1]的判定标准。显效:腰背四肢疼痛症状消失,骨密度检查显示骨密度增加;有效:腰背四肢疼痛症状明显缓解,骨密度无增加;无效:和治疗前比较无改善。

3.4 治疗结果

3.4.1 2组临床疗效比较 见表1。

表1 治疗组、对照组临床疗效比较 例

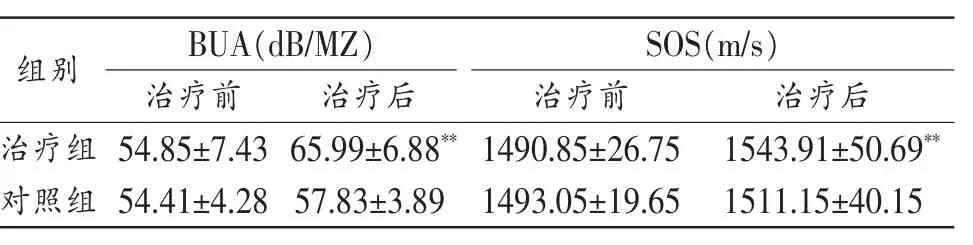

3.4.2 2组骨密度值比较 见表2。

表2 治疗组、对照组治疗前后骨密度变化比较()

表2 治疗组、对照组治疗前后骨密度变化比较()

注:** 与对照组比较,P<0.01。

组别 BUA(dB/MZ) SOS(m/s)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后治疗组 54.85±7.43 1543.91±50.69**65.99±6.88**1490.85±26.75对照组 54.41±4.2857.83±3.89 1493.05±19.65 1511.15±40.15

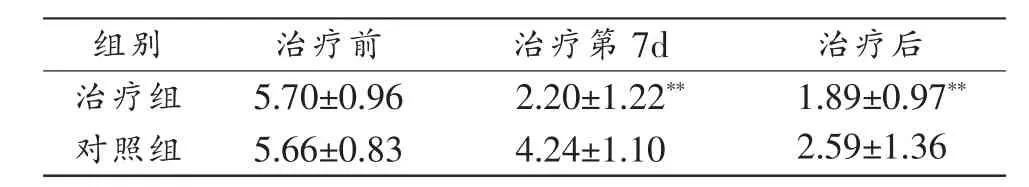

3.4.3 2组VAS评分比较 见表3。

表3 治疗组、对照组治疗前后VAS评分比较()

表3 治疗组、对照组治疗前后VAS评分比较()

注:** 与对照组比较,P<0.01。

组别 治疗前 治疗第7d 治疗后治疗组5.70±0.962.20±1.22** 1.89±0.97**对照组 5.66±0.83 4.24±1.10 2.59±1.36

4 讨论

原发性骨质疏松症是以骨量减少、骨的显微结构改变、骨的脆性增加易于引起骨折为特征的一种疾病,它不仅导致骨痛、身长缩短和驼背,而且大大增加骨折的危险,增加患者的痛苦和经济负担。本病是由多种因素引起的系统性代谢性骨病,其共同机制是引起肠钙吸收减少或是肾脏对钙的排泄增多,或是引起破骨细胞数量增多且活性增强,溶骨过程占优势,旧骨的吸收和破坏超过新骨形成[2]。西医学多用钙剂、抑制骨吸收剂、雌激素制剂和双膦酸盐类对骨质疏松症进行治疗,这些药物,或疗效不确切,或有严重的副作用,或价格昂贵,或给药不便,在骨质疏松症的防治过程中给患者造成各种负担。而且原发性骨质疏松症是一种全身性、系统性疾病,上述药物大多针对骨质疏松症的某一环节而起作用,均非理想药物,不宜长期使用。

中医学无骨质疏松之名,多将本病归属于“腰痛”、“骨痿”、“骨痹”、“绝经前后诸症”等范畴。大多中医药工作者认为肾虚为本是本病主要病机[3],治疗上多从补肾角度入手,取得了一定的疗效。而“肾之合骨也,其荣在发,其主脾也”,可见“脾”在骨质疏松症防治中的重要作用[4]。现代研究也进一步证实了补肾健脾法治疗骨质疏松的作用。倘艳锋等[5]以补肾健脾法为治疗原则,可以明显降低实验动物破骨细胞的活性,有效地防治骨质疏松症。此外,补肾健脾法具有提高骨密度,增加腰椎和股骨的最大载荷、最大应力,促进 1,25(OH)2D3生成等作用[6-7]。针灸具有双向调节的作用,既可抑制骨吸收,又可促进骨形成,提高骨密度,提高血清雌激素水平,改善异常骨代谢。研究发现,温针灸可以使骨密度及血清雌二醇提高,能有效治疗骨质疏松[8]。

针对这一发病机理,笔者以益气健脾、补肾填精为基本治疗原则,采用温针灸为主进行治疗。所选诸穴以背部膀胱经、督脉穴位为主,能起到温补脾肾、提高激素水平、延缓骨丢失作用。同时配合使用自拟中药方以加强疗效。方中党参、黄芪、山药、白术健脾益气,茯苓渗湿健脾,熟地、山茱萸、菟丝子滋阴养血、填精益髓,骨碎补、淫羊藿补肝肾、强筋骨,当归补血养血,甘草调和诸药。诸药合用,共奏益气健脾、滋阴补肾、强健筋骨之功。

本研究结果表明,温针灸结合中药内服治疗可提高骨质疏松症患者骨密度,改善腰背疼痛和骨痛等症状,临床疗效较好,具有应用价值。

[1]郑莜萸.中药新药临床研究指导原则(试行).北京:中国医药科技出版社,2002:356

[2]裴福兴,邱贵兴,钟刚.骨质疏松性骨折的临床诊断及治疗.北京:人民卫生出版社,2007:108

[3]刘忠厚.骨矿与临床.北京:中国科学技术出版社,2006:237

[4]奉承,杨钦河.脾胃学说在骨伤科临床中的应用.时珍国医国药,2006,17(6):1064

[5]倘艳锋,陈久毅,李玉雄,等.补肾健脾法对骨质疏松大鼠骨组织形态学影响的实验研究.时珍国医国药,2009,20(2):287

[6]朱飞鹏.肾主骨理论的现代理解与补肾法研究.上海中医药杂志,2003,37(6):9

[7]胡冰,杨述华,邱幸凡,等.补肾健脾活血方对去卵巢大鼠骨转换主要生化指标的影响.湖北中医学院学报,2003,5(1):20

[8]陈丽仪,郭元琦.温针灸对绝经后骨质疏松症骨密度的影响及疗效研究.中国针灸,2004,24(11):744