商业文化精神与当代童年形象塑造

——兼论中国当代儿童文学的艺术革新

2013-03-14方卫平

方卫平

(浙江师范大学人文学院儿童文化研究院,浙江金华321004)

现代商业文明是中国当代儿童文学发展所依托的一个基本文化语境,它不但构成了当代儿童文学艺术实践的重要现实背景,也对儿童文学所致力于书写的当代童年面貌与精神施加着内在的深刻影响。近20年来,中国儿童文学中出现了大量与商业经济时代和商业文化精神密切相关的儿童形象(主要是在都市或准都市题材的作品中),与更早出现的儿童形象相比,这些孩子身上表现出一种鲜明的主体身份意识和较强的社会行动能力。当代儿童文学中出现的这类富有时代感和代表性的儿童形象在一定程度上得益于现代商业文化精神的滋养,它承载了当代儿童文学童年精神的重要变革,并有力地推动了新时期儿童文学的艺术革新。

一、童年形塑的话语变迁:从意识形态到商业文化

从1949年直至文革期间,中国儿童文学的写作和出版始终受到国家意识形态的强力钳制,其基本的表现题材、形象塑造和价值观等均受制于意识形态话语的严格规训。自20世纪70年代末至21世纪初,随着中国社会政治、经济和文化生活的整体变迁,中国儿童的生活环境以及儿童文学的创作环境随之发生了巨大的变化,与此相应,中国当代儿童文学的写作同样经历了文学话语方式的重要转变。其中,当代商业文化精神对于儿童文学审美话语新模式的建构产生了显而易见的影响。1980年代初,商业文化元素已经开始进入儿童文学写作的关切范围,但由于受到既有童年观和传统审美趣味的影响,许多作品在触及这一题材的同时,也对它保持着特殊的敏感和警惕。至1990年代,一批代表性的都市儿童文学作家率先开始将商品经济时代新的童年生活内容和童年文化精神纳入到儿童文学的艺术表现领域。自此往后,商业文化的元素在儿童文学中逐渐呈现出一种扩张之势,并最终参与了当代儿童文学新的文学知觉和审美形态的艺术建构进程。

20世纪80年代初,在当时特定的历史情境与条件下,一些儿童文学作家开始敏锐地觉察到逐渐形成的商业文化环境对当代童年及其生活的影响,同时,他们对商业文化给儿童生活带来的“侵蚀”和可能的负面影响也保持着天然的警惕之心。因此,这一时期的儿童文学作品在处理这类题材时,常常自觉或不自觉地倾向于将商业之“利”与道德之“义”对立起来,舍利取义也被表现为一种理所当然的童年生活伦理。很自然地,这类作品中的儿童主角也在理智和情感上保持着一种对商业文化的批判和排斥态度。

1983年,江苏作家金曾豪发表了一篇题为《笠帽渡》的短篇儿童小说。这篇小说的主角是一位名叫阿生的13岁水乡少年。出身摆渡之家的阿生继承了水乡孩子心灵手巧的特点——除了高超的泅水本领之外,他还会做竹编、摆渡船。暑假来临,阿生承担起了摆渡的工作,以此挣钱补贴家用。这篇小说发表后引起了评论界的一些争议,焦点在于小说中阿生的摆渡行为明显带有已在当时乡村社会萌芽的商业文化的痕迹,而阿生为“钱”摆渡的行为有悖于一般情况下我们对于童年“纯真”精神和价值的理解。

那么,儿童文学中应不应该表现这种不够“纯真”的商业意识和商业行为?实际上,从今天的视角来看,这篇小说对于少年形象的塑造仍然小心地停留在传统儿童观的边界内。首先,阿生摆渡的收入十分微薄,但他并不因此而懈怠,而是十分负责地对待这项临时的工作。为了不耽误别人的事情,他冒着大雨为人摆渡,还提供自家的笠帽给客人遮雨。这一文学上的处理给读者造成了这样一个印象:虽然阿生的摆渡是一项有偿的工作,但在这一过程中,他为别人提供帮助的意愿似乎远远超过了他所得到的经济报偿,这就冲淡了摆渡工作本身所具有的经济意味。

其次,除了微薄的摆渡收入之外,阿生拒绝通过其他明显的商业行为获取更多“利润”。小说中,做小买卖的陈发总要坐阿生的渡船去河对岸的工厂卖冰棒,慢慢地他和摆渡的阿生交上了朋友。但当陈发建议阿生不妨在笠帽上动些生意脑筋、在摆渡的同时兼卖笠帽时,却遭到了阿生的严辞拒绝:他的笠帽可以借用,但绝不售卖。在这里,“借”与“卖”之间的区别,正代表了“义”与“利”之间的对立。

再次,少年阿生在情感上对营利性的商业行为怀有鄙视的态度。因此,当他听说陈发将冰棒悄悄地涨了价,便认定他是个“见利忘义”之徒,不再把他视为朋友。显然,小说中阿生摆渡赚钱似乎只是一种不得已而为之的传统谋生行为。细究起来,不但小说的少年主角对商业文化持一种拒斥的态度,小说的作者对于儿童卷入商业行为的现象也持一种总体上保守甚至置疑的态度。

在《笠帽渡》发表差不多10年之后,20世纪90年代,一种对于当代商业文明的更为正面的价值观和文学表现方式开始在儿童文学创作中逐渐得到确立,传统观念中商业文化所指向的“利”与“义”之间的天然对立逐渐消解,甚至一些明确带有“营利”意图的经济交换意识也成为当代童年现实生活表现的正当内容。这一时期,上海作家秦文君广有影响的都市儿童小说《男生贾里》①、《女生贾梅》(1993)就频繁涉及并描写了少年主人公的商业意识。该系列小说的主角贾里和贾梅是一对生活在上海一个中产阶级家庭的双胞胎兄妹,现代都市商业文化氛围在兄妹俩身上留下了鲜明的时代烙印。与《笠帽渡》的故事相比,在这两部小说中,不但贾里、贾梅等少年主角表现出了对于营利性商业活动的积极认同,作家对于这种认同的判断也显然是更加正面和积极的。例如,下面这段来自《女生贾梅》的对话发生在这样的情境下:贾梅为了能买到自己喜欢的歌星左戈拉的演唱会门票,决定寒假里去一家餐馆干活,以获取50元钱的酬劳。于是,她在家里宣布了自己的这一决定:

“我要上班去了!”贾梅在饭桌上发布新闻,“国外中学生假期里也打工,所以你们别拦我!”

爸爸妈妈听了那事的来龙去脉,都愣在那儿。只有哥哥贾里不无嫉妒地挑毛病:“干一个寒假才给五十元?剥削人一样!”

贾梅说:“可我在家帮着做家务一分钱也拿不到!”

“喂,你怎么变成小商人了,”贾里说,“我将来要赚就赚大钱,像我这种高智商的人,月薪至少一千元,还得是美金!”

妈妈插言道:“每天早上七点到十一点,大冬天的,你能爬得起!”

“那倒是个问题,”贾梅说,“能不能买个闹钟赞助我?”

“买个闹钟就得几十块,”贾里霍一下站起来,“完全可以找出更节约的办法,比方说,每天由我来叫醒你,然后你每天付我些钱,五角就行。”[1](P28~29)

在这段短短的对话中充斥着与都市商业文化有关的各种意象,包括“上班”、“打工”、“赚大钱”、“赞助”等,“月薪”的高低也成了衡量个人“智商”价值的重要因素。更重要的是,与《笠帽渡》中的阿生摆渡以补贴家用不同,贾梅“打工赚钱”的目的是为了换取一场心仪歌星的演唱会门票;也就是说,她的“工作”乃是为了满足另一种比日常生活更为奢侈的“欲望”。贾里最后提出的讨价还价建议透着商业时代儿童特有的精明,并直接指向“报酬”的目的。而在小说中,贾里和贾梅的上述“精明”表现并未受到叙述人的任何责备,相反,他们的种种言行倒因其凸显了都市少年积极的主体意识得到叙述人不露声色的赞许。

从《笠帽渡》中的阿生到《男生贾里》、《女生贾梅》中的双胞胎兄妹,童年艺术形象的变革已经在中国儿童文学界悄然发生,而这种变革与商业文明之间的特殊联系则提醒我们关注这两者之间的现实逻辑。儿童文学创作中商业文化话语的介入及其影响的凸显,不仅仅意味着一种简单的写作题材或表现内容上的拓展。与这一话语变迁伴随而来的,是当代儿童文学创作观念的整体变迁。对于当代儿童文学的艺术发展来说,这其中蕴含了十分积极的美学变革讯息。不可否认,在商业经济的物质逻辑与文学艺术的精神逻辑之间也许存在着某种天然的隔阂和矛盾关系,然而,在新时期中国儿童文学的艺术发展进程中,正是商业文化元素的内外参与,使儿童文学的艺术表现迅速冲破了长久以来所受到的意识形态话语的制约,从而为自己打开了一个更为真实、广阔和自由的表现空间。

二、当代儿童文学中的商业文化元素

如前所述,现代商业文化开始日渐普遍地渗入和影响人们的社会生活,是新时期以来中国社会发展的一个基本背景。尤其是在商业文化较为发达的城市地区,它对于童年生活的影响也在日益突显。这一影响同时体现在现实和虚构的童年生活空间中。进入新世纪以来,随着商业文化在人们日常生活中影响的不断扩大,儿童文学中的商业文化元素也在不断铺展,这些元素不但极大地丰富了当代儿童文学的表现内容,也内在地影响着儿童文学的童年美学建构。

商业文化元素在儿童文学中的体现主要表现在以下三个方面:

1.各类商业消费意象在作品中的频繁出现

今天的许多以都市生活为背景的儿童文学作品(特别是小说作品)中,充斥着商业文化的各种意象。阅读这些作品,我们几乎总是会跟随着故事中的少年主人公穿梭在各式各样的商业消费场所;很多时候,这些场所也为许多作品的情节展开提供了基本的空间背景。例如,郁雨君的小说《提拉米苏带我走》(2003),其中反复出现的一个贯穿情节发展的核心场所,便是一个名为“橡木桶”的风格独特的都市甜品店。在这部小说的叙述过程中,我们可以摘取出涉及日常生活衣、食、住、行等领域的大量商业经济意象。这类意象在当前的少年和青少年小说中尤其具有普遍性,它们在小说中营造出了一种浓郁的商业文化氛围,以及一种精致、轻松、欢快和不无享乐主义色彩的消费文化感觉。“每天徜徉在可可天使蛋糕、香肠洋芋小蛋糕、鲔鱼面包布丁、轻乳酪蛋糕、蓝莓椰子蛋糕、柠檬塔、蓝莓松糕、洋梨舒芙妮中间,在玻璃纸的透明声音里,在不同气味的交织簇拥里,时间带着甜香窸窸窣窣地过去了。”[2](P58)我们不妨说,正是商业经济在大众生活中培养出的这一种不无奢靡感却又充满了令人身心舒缓的诱惑氛围,为操劳的生命带来了令人难以抗拒的“甜香”气息;它教我们学会倾听和尊重自己最真实的身体感觉,并且学着没有负疚地去追随和爱护这些感觉。正如小说主角舒拉充满小资情调的生活感喟:“自恋有点像生命里的甜品,没有它,生活不成问题;有了它,生活特别多姿多彩。”[2](P67)“生命苦短,让我们吃甜品吧”,[2](P55)《提拉米苏带我走》中引用的这一句甜品店广告词,道出了商业消费相对于我们身体的某种解放意义。对于长久以来受到文化压抑的童年生命来说,商业消费的自由带来了另一种身体体验的自由,它极大地肯定了童年肉身的欢乐。在合适的度的把握下,这种欢乐对于童年的审美化无疑具有十分积极和可贵的价值。

2.商业经济意识在作品情节中的普遍渗透

今天,一种与商业文明紧密相关的生活方式已经渗透到童年世界的方方面面,与此同时,一种鲜明的商品经济意识也日益获得了它在童年生活中的合法性,后者包括对于以货币价值为首要特征的商业经济价值观的认可,以及对于等价交换等商业经济原则的认同。许多儿童文学作品不再将货币价值与童年生活的道德感必然地对立起来,相反,其中的儿童主角不但充分认识到货币在当代社会的价值意义,而且开始堂而皇之地在日常生活中表达对这一价值立场的认同。当然,这一切并不意味着当代童年生活必然会坠入“金钱至上”的物质圈套之中,而是意味着,只有通过这一对于现代商业经济的迎合而非回避的姿势,儿童才有机会在这一经济生活的现实中获得主动权。由此衍生而来的“等价交换”意识在当代儿童文学艺术中的表现,同样不是任何形式的拜物主义,而是其中的儿童角色被更多地赋予了精明的文化“算计”和自卫的能力。经过商业经济观念洗礼的儿童显然不再像过去那样容易被成人或其他年长者欺骗和欺负,他们开始懂得在适当的时候为了自己的合法权益奋起反抗;通过这种方式,他们向外在世界争得了许多过去常被剥夺或忽视的权利。我们不妨说,合理的商业经济意识使儿童文学中的主角们获得了一种“健康的自私”,它并不在深层意义上违背任何生活的道德,而是童年生命力建构的一种健康的需要。

3.商业文化精神对于儿童文学童年精神塑造的影响

有关儿童文学中的商业活动意象和商业经济意识的分析,事实上已经涉及到了商业文化的特殊精神。我们知道,商业文化是与商品经济相伴而生的一种文化形态,尽管其发展与商业活动的历史本身一样漫长,但一直要到现代社会,当市场经济逐渐成为一种普遍性和主导性的社会经济体系时,商业文化的影响才进入到了社会生活的各个方面。市场经济是商业文明赖以生长的现实环境,它也因此主导着商业文化的基本精神。长期以来,商业文化的声名不佳,正是因为它所倚赖和为之服务的市场经济体系的第一驱动力是市场的盈利,作为其中心符号的商品和货币更是直接导致了现代社会人的“物化”。但与此同时,从历史上来看,商业经济又是一种相对公平的经济体系,它尊重和肯定个体努力的价值,促进和推动与此相关的社会流动;与传统的等级制文化相比,商业文化具有更为大众、开放和自由的特征。落实到儿童文学的审美表现领域,商业文化精神促进了儿童的自立意识、主体意识和权利意识。在儿童文学中,拥有独立的消费能力和敏锐的经济意识,不只是对商业时代儿童形象的客观表现,也常常意味着与童年亚文化相关的一种独立精神。受到商业文化精神显在影响的当代儿童文学,在童年形象的塑造上明显区别于过去儿童文学作品的地方,即在于儿童主角自我意识和自决能力的显著加强。

例如,2010年,黄蓓佳出版了一套名为“五个八岁”系列的儿童小说,该系列中的5册小说分别塑造了生活在近百年间5个不同时代的8岁中国儿童,以此记录了一个多世纪以来的中国童年生活变迁。与前4册相比,主要以21世纪初为时间背景的第五册小说《平安夜》,其商业时代气息最为浓郁,而其中的儿童主角也显示了比其他时代的孩子更具主动性的生活理解和掌控能力。《平安夜》的主角是一个生活在都市中产阶级单亲家庭的8岁男孩小米。生活中的小米像爸爸一样扮演着家里的“主管”角色,与他一起生活的爸爸倒常反过来显得像个孩子。这是小说中小米的一段自述:

实际生活中,我的确照管着我和爸爸两个人的家……想想看,我放学怎么可以不回家,不费心照料我的爸爸呢?如果不给他把晚饭买回去,他要么叫外卖,要么抓两筒薯片混日子。

……

我熟悉小吃店里每一样面点的价钱:肉包子一块二,菜包六毛,烧卖一块,发糕五毛,豆沙包七毛。我也熟悉菜场里每一种生鲜食品的价值:鲫鱼七块八,西红柿一块六,青椒三块三,后腿肉……不过我没有买过菜,我只是习惯了路过时瞥一眼标价牌。我想总有一天,到我再长大几岁之后,我会代替外婆和新奶奶,承担为爸爸买菜洗煮的任务。[3](P2~6)

整部小说中,8岁的小米常常显示出了一种不逊于周围成人、有时甚至比他们更为成熟的情感和心理素质,但与此同时,他又保持着一个孩子真诚自然的心性。他的成熟的精明与他作为孩子的单纯毫不冲突,反而相辅相成。准确地说,是商业文化的精明“算计”使童年的纯真变成了一种有力量的纯真。

从商业活动意象到商业经济意识再到商业文化精神,商业文化对于儿童文学的影响也从表层的题材、形象延伸至更深层的艺术精神。浸润于商业文化之中的童年身体很快吸收了这一文化的营养。而当代儿童文学中富于商业文化气息的童年形象不仅是对于现实生活中童年文化变迁的及时回应,同时也借这一文化变迁形势的推助,塑造着一种新的儿童文学美学。它使童年的生命尽可能地向着身外的日常生活世界和身内的欲望感觉世界同时打开自我;随着这一“打开”,童年独特的生命力和创造力也得到了空前的凸显。这并不是说,在商业文化与当代儿童文学的美学革新之间存在着直接的因果关联,毕竟,从文化的环境变迁到文学的艺术变革,中间仍然隔着许多复杂的因素,同时,在前者对后者实施影响的过程中,文学本身要面对和处理的问题也远远超出了简单的现实反映论的逻辑;但回顾近二三十年间的中国儿童文学,不可否认,对于当代儿童文学的童年精神革新来说,建立在商业经济基础上的商业文化精神显然发挥了不可或缺的推助作用。

三、商业文化精神与儿童文学的艺术革新

从20世纪90年代到21世纪初,愈演愈烈的商业文化在外赋予了现实中的儿童以更大的经济和文化自主权,在内则赋予了儿童文学中的孩子以更独立的思想和文化主体性,这两个层面彼此既互为表里又互相推进,共同参与着现实和虚构语境下当代儿童的身份塑造。②伴随着儿童形象和童年精神的变革,当代儿童文学迎来了一次重要的艺术革新契机。

这一艺术上的革新趋向,首先表现在儿童文学写作对于儿童“大众”的肯定及其儿童形象的“日常化”趋势上。

现代商业文化在文学艺术领域所激起的一大变革在于,它将市场经济的规律成功地安插入文艺创作的方寸之地,并很快在这一领域内唤起一种强烈的大众消费者意识。它一方面造成了文学艺术创作中的某种媚俗潮流;另一方面,正如美国学者泰勒·考恩在其《商业文化礼赞》一书中的研究所显示的,它却也使众多普通民众的文艺需求越来越受到文艺创作和生产的关注,在这个过程中,一般生活世界的情状、普通人的情感、愿望等越来越多地进入了文艺作品表现和关切的范围,由此促成了现代文学艺术发展更为多元的面貌。③

在儿童文学领域,它表现为作品对于庞大的普通儿童群体及其最为日常的生活、情感的关注。我们看到,从20世纪90年代到21世纪初,越来越多的“普通人”成为了儿童文学的主角,他们在同龄人中远不是最优秀的那一个,他们的身上有着日常生活所烙下这样那样的真实缺憾,但这些“普通”的孩子恰恰反映了现实生活中大多数儿童真切的生存状态。从秦文君笔下的“贾里”、“贾梅”到杨红樱笔下的“冉冬阳”、“马小跳”,这类普通而又真实的儿童形象特别能够激起儿童读者的共鸣,也因此特别受到儿童读者的欢迎。至21世纪初,这已经成为城市题材的儿童文学作品中最为常见的一类形象。

与此相呼应,这一时期的儿童形象塑造越来越告别传统的时代英雄模式,而进入了内心英雄的书写,亦即对于普通儿童心灵世界的关注。我们很容易注意到,在近20年间发表和出版的各类都市生活题材的儿童小说作品中,占据着作者和读者们目光的主人公几乎是清一色的普通儿童。在大量作品中,不但童年主角往往是那些日常生活中最普通的孩子,而且相比过去的英雄式主角,写作者们显然更关注这些孩子在日常生活中的自然状态,并倾向于对那些在过去写作中通常被认为是缺点的童年真实心性予以积极的肯定。在这类书写中,童年的“成长”被更多地表现为一种寻常的生活体验和一个日常的心理过程,而不必然要承担童年生活之外的更多外在的道德负重。

其次,商业文化精神带给当代儿童文学的艺术革新,也表现在儿童文学写作对于儿童“私欲”的肯定及其儿童形象的“肉身化”趋势上。

商业文化精神包含了对于人的当下时间和当下身体的格外关注。受到这一精神氛围的影响,当代儿童文学创作不再回避儿童的各种真实的欲望和想法,而是反过来肯定和尊重其合理的身心欲求。与此相应地,儿童文学中的儿童主角,其“肉身性”特征也愈益得到凸显。比如,对于自我利益的主动维护,对于自我愿望的坦然遵从,以及在应对各类生活问题时表现出的某种不无自私的狡黠等等。这种作为人之常情的“自私感”在儿童文学创作中曾长期处于被道德清除和屏蔽的状态,却在当代儿童文学的童年形象塑造中得到了格外充分的表现和格外高调的肯定。在这样的背景下,儿童作为主体的身份愈益得到突出,儿童文学界也开始致力于探寻和表现儿童个体真实的生活感受和欣赏趣味,而非因循多年来常由成人为儿童制定的文学口味。

近年来,儿童文学创作对于儿童“私欲”的表现尺度一直在不断放宽。例如,在新世纪最为畅销的儿童小说“淘气包马小跳”系列(杨红樱著)中,儿童的一些看似出格而又在情理之中的虚荣、自私和趋利避害心理,都从积极的一面得到了表现和理解。比如,小说中的马小跳乖乖地读完了幼儿园小、中、大班,是因为他喜欢上了漂亮的幼儿园老师,为了让他心甘情愿地升入小学,他的父亲马天笑亲自去找校长,希望他能够把儿子安排在一位漂亮的女老师的班上,虽然这个愿望当即被校长否定了,但马小跳总算是被一位比幼儿园老师更漂亮的女老师牵着手,才走进一年级教室的。[4]这样的儿童形象在传统的儿童文学写作中是很难见到的,或许也只有在开放的现代商业文化语境下,我们才能看到对于童年形象的如此率真的书写。

再次,与商业文化精神有关的当代儿童文学艺术变革,也体现在大量儿童文学作品对于童年“理性”的肯定及其儿童形象的“成人化”趋势上。

这里所说的“成人化”有别于尼尔·波兹曼在《童年的消逝》中所批判的“成人化的儿童”现象,而是指儿童在现代生活中日渐获得了原本通常被限制在成人范围内的一些能力和权益,并日益表现出一种成人式的社会生活参与和行动的积极愿望与热情。发生在童年形象身上的这一变化,也与现代商业文化有着微妙的内在联系。从特定的角度来看,商业文化包含了一种积极参与和精于算计的健康的理性精神,而在新世纪儿童文学的许多角色身上,我们都能看到这一理性精神的影子。它表现为小说中出没于商业文化环境下的儿童主角往往被赋予了较为成熟的文化辨识力、社会判断力和主体行动能力。在这些作品中,长期以来处于文化弱势位置的儿童不但开始成为自我世界的主人,而且开始凭借自已的力量积极地介入、影响乃至改变社会生活,其中的少年主角们不但在与成人的各式互动中迅速学着在自己的世界里掌舵,而且也以其行动对身边的成人世界施予着实在的帮助和影响;换句话说,他们的身上越来越表现出原本仅属于成人的许多正面的理性素质。与过去常以家庭和社会问题的受害者形象出现的儿童角色相比,这类充满社会行动力的儿童形象带来了一种格外清新的美学气息,也特别受到渴望在现实中掌控生活的当代儿童读者的欢迎。

20世纪80年代以来,越来越多的儿童文学写作表现出对“顽童”形象的情有独钟,这一趋势显然在很大程度上受到相应的西方儿童文学传统的影响。不过,与西方儿童文学传统中的“顽童”们相比,近二三十年间出现在中国当代儿童文学作品中的许多顽童主角,其特征远不仅仅表现为一种天性的顽皮,更多了一份与发达的城市商业文明密切相关的自立感与自主权。自小受到商业文化精神熏陶的他们对于自己所身处的这个世界、对于周围发生的一切,都有着强烈的参与意识和自主的应对能力,他们以一种孩子特有的方式观察、把握并处理身边世界的各种问题。他们不但将童年充沛的剩余精力肆意挥洒在家庭和校园生活的各个角落,同时也开始积极介入童年自我赋权的行动,运用童年自己的力量和意志来干预现实生活。这些形象呼应了现实生活中童年地位的显在变化。正如一位英国的儿童媒介研究者所说,在今天,“尽管父母仍然牢固地拥有干涉和管理的权利,现在的儿童已经开始能够和有意愿说出他们的需要和想法”。[5]从这一视角来看,儿童文学中频繁出现的具有掌控力的童年形象,也可以视作当代儿童所怀有的文化自主愿望的某种理想化表达。

当代童年艺术形象变迁与商业文化之间关系的一个重要见证在于,迄今为止,上述儿童形象基本上仅出现在以都市生活为背景的儿童小说作品中;相比之下,在许多乡土题材的作品中,占据着主角的仍然是一些传统的儿童形象,他们往往被塑造为乡村生活中某些艰难、不幸的承受者或温情、关怀的受惠人。与前面提到的自我意识和行动力的儿童形象相比,这些通常与农耕文明相关联的形象往往是沉默的、被动的,对自我的命运缺乏掌控能力。在这里,许多儿童角色的思维和情感体验方式仍然依循着儿童文学最为传统的写作理路。

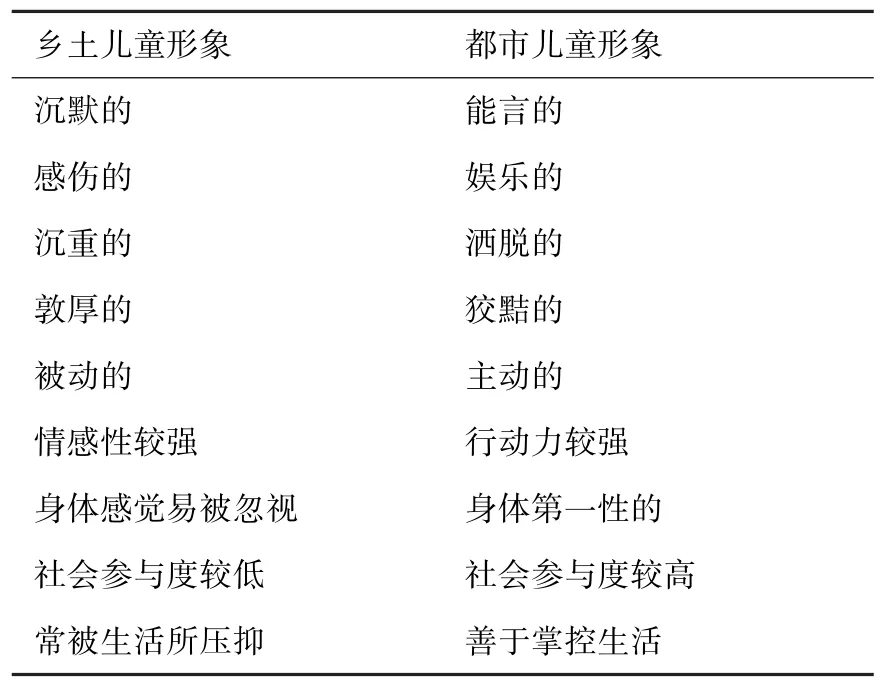

考察当代儿童文学中典型的都市和乡土儿童形象,我们会发现一些引人思考的特征对比(表1)。

表1 都市与乡土儿童形象特征对比

值得注意的是,同样是在乡土题材的儿童小说中,那些已经步入城市商业文化的进程或者与这一文化形态联系更为紧密的儿童形象,往往也会表现出城市题材儿童小说中童年形象的某些特征。比如王勇英的乡土题材儿童小说《弄泥木瓦》(2011),其中的主要角色是两个客家乡村孩子弄泥和木瓦。弄泥是个天性活泼又有些蛮气的客家女孩,她生活在大车村的一条名为它铺的商业小街上;她的父亲是一名医生,除了开张看病之外,又和母亲一起经营着村里唯一的一家药铺。可以说,弄泥所生活的环境事实上介于传统的乡土村落和现代的商业文明环境之间。而小说的另一个主角木瓦则完全是在客家乡村环境下长大的男孩。作品中,“野性足足”的弄泥与沉默坚执的男孩木瓦之间因为生活中的误解产生仇隙,不过几番“交战”之后,两个孩子最终冰释前嫌,并建立起了深厚的友情。小说中,这个从大车村唯一的商业聚集地成长起来的女孩弄泥,比之男孩木瓦这样纯粹的乡土儿童形象,更多了一份与商业文化相关的自由、洒脱、轻快、积极的童年气象。[6]这或许也从另一个侧面印证了商业文化与当代儿童文学之间内在的美学关联。

中国当代儿童文学中出现的富于商业文化气息的童年形象,一方面迎合了商业社会儿童生存状况的现实变化,另一方面又迎合了具有自主消费力的儿童读者对于自我形象的想像与期待,这两点在很大程度上促成了这类作品的市场畅销。可以想见,随着商业文化影响的持续深入,这类童年形象在今后的儿童文学创作中将占据越来越重要的角色份额。在我看来,这是对于传统儿童文学童年美学的一次积极和意义重大的解放,但与此同时,它所代表的这场美学探索目前也还未及深入,它对于现代商业文化精神的美学吸收、运用,在总体上还停留在儿童形象和故事的表层,而没有能够转化为对于当代社会童年命运的更为深刻的思考。这里面存在着这样一个悖论性的命题:商业文化的精神既促成了儿童文学艺术探求的美学丰富,但它自身的资本逻辑也可能会阻碍这一探求的深入。事实上,这种阻碍已经初露痕迹,它表现在童书业在收到来自市场的积极回馈之后,对于这类儿童形象和童年美学资源的急切攫取上。显然,如果仅以市场为标的,这类儿童形象可以无休止地复制自身,而不必去思考包含在这一形象中的更深层次的艺术内容。而如果任何这样的情形持续下去,那么当代儿童文学从商业文化中汲取到的那些珍贵的艺术革新的能量,最终将转变为商业时代对于儿童文学整个文类的艺术束缚。

我想,这一由现代商业文化带给当代儿童文学的创作迷思,显然无法由商业文化本身给出答案,而需要儿童文学界自己来破解。

注释:

①《男生贾里》的故事从1991年开始在上海少儿杂志《巨人》上连载,于1993年由少年儿童出版社正式结集出版。

②参见方卫平、赵霞《商业文化深处的“杨红樱现象”——当代儿童小说的童年美学及其反思》,《当代作家评论》2012年第5期。

③同上。

[1] 秦文君.女生贾梅[M].合肥:安徽少年儿童出版社,1995.

[2] 郁雨君.提拉米苏带我走[M].济南:明天出版社,2007.

[3] 黄蓓佳.平安夜[M].南京:江苏人民出版社,2010.

[4] 杨红樱.贪玩老爸[M].南宁:接力出版社,2003.

[5] Chas Critcher.老问题,新答案?——有关儿童与新媒介的历史和当下话语[J].中国儿童文化(总第五辑),2009.

[6] 王勇英.弄泥木瓦[M].福州:福建少年儿童出版社,2011.