“刑”字古义辨正

2013-03-14王沛

王 沛

(华东政法大学法律古籍整理研究所,上海200042)

关于如何理解上古文献中的“刑”字,古文字和法制史领域均有大量的论文予以探讨。诸家观点各有发明,然而在研究中有两种或许并不妥当的倾向,应当引起我们的注意。其一是在考证“刑”字起源时,过分倚重字形。甲骨、金文、简牍中“刑”字的写法各异,从字形着手探究本义,是古文字研究的重要手段,但是不能绝对化,甚至将其作为解读古文的唯一依据。在分析字形时,研究者往往夹杂了诸多主观因素,有时虽能令文句顺畅,其实禁不起推敲。①其二是以战国以后的字词用法理解前代文献。目前所见到的先秦古籍,大多成书于战国以后,但是战国的字词用法已与前代存在明显的区别。如果先入为主地认为前代文献的字词含义与战国相同,就会造成理解上的偏差。

“刑”是上古文献中出现频率很高的字,对研究古代社会而言相当重要。笔者从法律史的视角出发,结合出土资料和传世古书对上古“刑”字加以考察,初步的观点是,“刑”字的“规范”含义出现很早,而“刑罚”含义出现较晚,在阅读古代文献时需对两者加以区分。古籍中的“明刑”、“刑德”、“刑书”等概念还需重新审视。以下对此观点加以论证。

一、甲骨文与传世文献的用字差异

在考察“刑”字起源的论著中,《说文解字》为最重要的参考资料。与“刑”相关的字在《说文解字》中有如下数个:

刭也。从刀幵声。

罚辠也。从井从刀。《易》曰:“井,法也。”井亦声。

段玉裁注:

3.型:在土部,解释如下:

段玉裁注:

铸器之灋也。以木为之曰模。以竹曰笵。以土曰型。引申之为典型,叚借字为之。俗作。非是。诗《毛传》屡云:,法也。又或叚形为之。《左传》引诗:“形民之力,而无醉饱之心”,谓程量其力之所能为而不过也。从土,声。

4.井:写作丼,在丼部,解释如下:

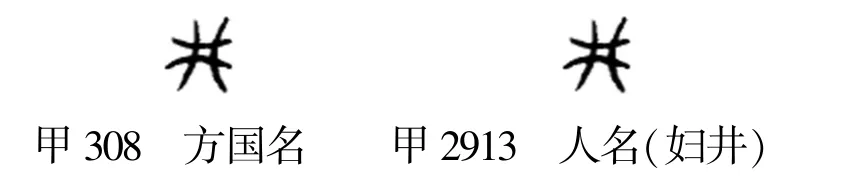

甲骨文中的“井”字并无“刑罚”的含义。过去法制史学界经常引用的《殷契佚存》编号850的“兹人井(刑)不(否)”,其释文有误,“井”应当释作“丹”,对此李力教授曾著文说明。[3]笔者需要补充的是,甲骨文中“井”和“丹”的区别是比较大的,“井”字中间没有点,如下图“丹”和“井”的对照便可看出。之所以会将“丹”释为“井”,除了未能区分殷、周字形的区别外,还和先入为主、以后世文献为基础的解读方式有关。

井者,法也,节也。言法制居人,令节其饮食,无穷竭也(《太平御览》卷一八九)。

其论证方法是先抽象出水井的某种特征,然后再比附到法律上,以之证明古书中的“刑”写作“井”的理由,这和古文字字形、含义的演变规律是完全不相符合的。遗憾的是,这样阐释方式至今仍不鲜见。

虽然甲骨文中的“井(刑)字并没有法律方面的含义,可是传世文献《尚书》之《商书》中却有具备“法律”义项的“刑”字,④该字出现在《盘庚》中:

乃祖乃父丕乃告我高后曰:“作丕刑于朕孙!”迪高后丕乃崇降弗祥。

以传统训释方法将该句翻译为现代汉语,其意为:“你的祖先就会请求我的先王说:对我的子孙施加大刑吧。于是我的先王就降下大大的灾殃。”如果在东周、特别是战国后的文献中,“丕刑”自然可以表示“大刑”或“严刑”之含义,这样理解似乎没有错误,⑤但是这种词语使用方式在商代并未出现过。

《盘庚》中所反映的思想,特别是与家族结合起来的神权思想,都是商代所特有。就《盘庚》文本来说,语辞风格亦多带有商代的痕迹。[4]但是同样不可否认的是,《盘庚》中还有很多后世才出现的词汇,表明今本之形成可能是比较晚的。刘起釪对此类现象多有列举,[5](P959~965)其所举之外的例证还有不少,“丕刑”就是一例。

《盘庚》中“丕刑”之“丕”通常被解释成“大”。如屈万里先生说:“丕刑之丕,大也;义见《尔雅·释诂》”,[6](P94)实际《尔雅》所示的并非商代用法,而是周代用法。商代甲骨、金文中无“丕”字,只有和“丕”同源的“不”字。“不”在甲骨文中用作否定词、或语词、或人名、或方国名,[7](P2511)唯独没有“大”的含义。到西周,“不”始有丕的含义,金文中常出现“丕显”等词汇。但“不”、“丕”的字形尚未分化,“丕”仍然写作“不”,而义为大。所以笔者怀疑,其义为大的“丕”字为岐周方言,因其发音与“不”字相同,故借“不”为丕。“丕刑”为典型的周人用词,并非商人语言。周人整理前世典籍时,用自己的语言转述了商人的思想。而商代“丕刑”的意思是用什么词汇来表示的,就不得而知了。若以《盘庚》本文观之,似乎是直接胪列具体刑罚措施,如同“我乃劓殄灭之”之类。

“刑”之具有法律方面的含义,要到周代了。但是在西周时代,具有法律属性的“刑”字,却并未包括“刑罚”的含义。下面将对此问题进一步阐释。

二、西周金文与传世文献的用字差异

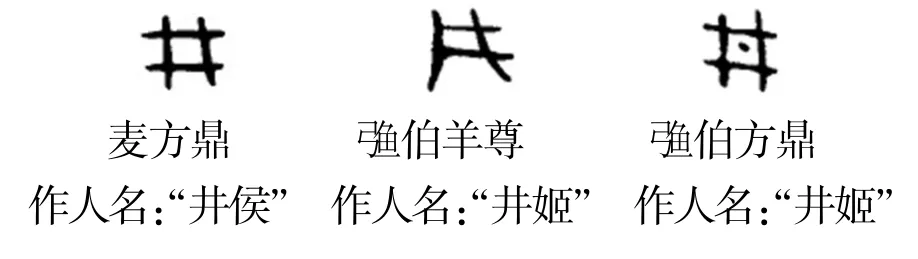

从出土文献的角度来考察“刑”字可以发现,殷周最大的不同之处乃是西周时“刑”字开始具备法律的含义。在西周的前、中期,“刑”依旧是写作“井”,但是和商代相比,多出了中间带点的写法。即“井”、“丼”两种写法并存,如下图:

虽说两个字形并存,但在不同的时代两个字形的义项亦有不同,试析如下:

首先,在西周时代,“丼”出现的时代较“井”晚。在西周早期的青铜器中,该字通常还是写作“井”,如前列麦方鼎图片显示的那样。而到西周中期才出现了“井”、“丼”并用现象。1974年宝鸡茹家庄的弓鱼伯墓中出土了西周中期前段的大量青铜器,其中有许多弓鱼伯为井姬所作之器。[8]在铭文中,井姬的“井”字或写作“井”、或写作“丼”,是为金文较早出现丼,且井、丼混用的例证。⑥

其次,尽管有混用现象,西周时代“井”和“丼”的使用范围还是有所差异。在西周早期,“井”出现了动词“效仿”的含义,制作于康王世的大盂鼎铭文中说:

今我隹即井禀于文王正德。

铭文中的“井”,其含义是“模仿”、“仿效”的意思,而具有这个含义的“井”,在商代是从来没有出现过的。这个义项在铭文中是不用“丼”来表示的。继而“效仿”含义中又衍生出了“规范”、“规则”、“法度”的名词义项。在铭文中出现这个名词义项的时代是西周中期,代表性的例子是牧簋和班簋:

不用先王作井,亦多虐庶民。(牧簋)

文王孙亡弗怀井。(班簋)

作井,就是制作的规范、法度;怀井,就是心怀规范,如《论语·里仁》中说:“君子怀刑,小人怀惠。”同样,作为“法度”、“规范”的义项在铭文中亦不用“丼”来表示。在绝大数场合中,“丼”只用在人名和地名中使用,中间一点似乎仅为装饰,可以有,也可以没有。“井”、“丼”演变关系用图1表示如下。

图1 井丼演变关系

事实上,从已公布的西周铭文来看,不用作人名、地名的“丼”只有1处,出现在西周中期所铸青铜器豦簋的铭文中,其文曰:

铭文中的“丼”,一般理解是井田之井,按照孟子的说法,即九百亩的土地。⑦尽管从许慎到今天的很多学者都认为,井田之井和水井之井密切相关,如本文开篇所列《说文》云“八家一丼,象构韩形。·,之象也”,可是从金文来看,直到西周中期才出现了作为田土单位的“井”字。而且如图一所示,该字由没有的“井”字所衍生发展而来,并非最早的造字形象,“象构韩形”的说法说不通。至于确切有“水井”含义的“井”字,从商代到西周的出土文献中都尚未见到。

另外需要指出,虽然西周金文井的动词用法多解作“效法”,但在已公布的西周铭文中,有两处“井”字和这个通例不符。这两处“井”字均出现于兮甲盘铭文中,旧说将其训作“刑罚”,其文句写作“井扑伐”、“则亦井”。不过笔者认为,这两处“井”字的旧训有误,其含义仍然符合西周金文通例,为动词“效法”之义。对此笔者有专文论述,有兴趣的读者可以参看,此不赘言。[10]

在今天能看到的、被认为是著于西周的传世文献中,“井”字已经转抄为“刑”字了。这些所谓的西周著作,大多经过东周的整理与改写,而“刑”在东周以后,除了“效仿”、“规则”之外,又多出了“刑罚”、“用刑”等义项。层累的文字变动,对于准确理解古书的含义,无疑增添了不少的困难。即使是历来认为较为可信的西周古书,“刑”字的用法也和金文颇不一致。接下来,我们以较为可靠的今文《尚书》中的周初诰命为例来进行分析。《尚书》中包含“刑”字的周初诰命分别为《康诰》、《召诰》、《洛诰》、《无逸》、《多方》、《立政》等6篇。

1.《康诰》,共有 4个“刑”字。

(1)非汝封刑人杀人,无或刑人杀人。非汝封又曰劓刵人,无或劓刵人。

(2)王曰:“汝陈时臬事罚。蔽殷彝,用其义刑义杀,勿庸以次汝封。

(3)惟吊兹,不于我政人得罪,天惟与我民彝大泯乱,曰:乃其速由文王作罚,刑兹无赦。

《康诰》被传世先秦文献如《左传》、《孟子》等书引用次数相当多;在出土的战国文献如郭店楚简、上博楚简中也可常见到该篇文句被引用。上述现象都说明《康诰》成书就较早。在历代的训诂中,前举例句中的“刑”字,都被解释为“刑罚”的意思,这与西周金文用例完全不符。

2.《召诰》,共有 1个“刑”字。

其惟王位在德元,小民乃惟刑用于天下,越王显。

《召诰》在古文献中引用次数很少,但是依照夏含夷先生的研究,其语言文字体现出较为鲜明的西周特色,而很少参杂东周的用法。⑧《召诰》例句中的刑字不是刑罚的意思,而指效法、仿效。曾运乾《尚书正读》中说:“言王位居元首,德称其位,小民自仪刑于下,而发扬王之光鲜矣。”[11](P198)这是十分准确的解释。过去有学者依据《尔雅》将此处的刑理解为副词“常也”,并不合适。⑨因为《尔雅》的“常也”是名词常法、常规的意思,被训为“常也”的一系列字都是此义,⑩而非用作副词。

3.《洛诰》,共有 2个“刑”字。

(1)公勿替刑,四方其世享。

(2)考朕昭子刑,乃单文祖德。

少数传世先秦文献,如《孟子》曾引用过《洛诰》文句。依照夏含夷的研究,《洛诰》之文本表现出不少晚出的语言特征。[12](P325)然而两处《洛诰》例句中的“刑”字却都符合西周金文的用法。在例(1)中,“替”是废除的意思,“刑”,各家都引用《尔雅》解释“法也”。“公勿替刑”,就是说公(周公)不要废除可供效法的法则。⑪例(2)中的“考朕”即“朕考”,指周公之父考文王。[13](P195)“昭”为“示”之义,“刑”为“法则”、“准则”的意思。全句的含义是我的父考(文王)昭示你(成王)以法则,你要克尽你文祖(文王)之德。

4.《无逸》,共有1 个“刑”字。

乃变乱先王之正刑,至于小大,民否则厥心违怨,否则厥口诅祝。

《无逸》在先秦儒家文献如《论语》中曾被引用。《无逸》中的刑字,亦为比较典型的西周金文用法。正刑,指政法、为政之法则。至于小大,指延及小大之政刑。[14](P240)全句的意思是,如若变乱先王为政之法则,人民将心有违怨,口有诅咒。

5.《多方》,共有2 个“刑”字。

(1)于惟时求民主,乃大降显休命于成汤,刑殄有夏。

(2)慎厥丽,乃劝;厥民刑用劝。

《多方》之文句在先秦传世文献中鲜少被称引,而其词句亦体现出较多的东周特色。[12](P325)例(1)中的“刑”与“殄”连用,是惩罚、用刑的意思,应该没有疑义。而关于例(2)中刑字的含义就有些争论了。例(2)中的刑字出现在褒扬成汤施政的辞句中。“丽”训为“施也”,“慎其丽”指“慎其施政于民”。[15](P669)“乃劝”,指乃劝之以善。“厥民刑用劝”,《孔传》解释为“其人虽刑,亦用劝善”,[15](P669)屈万里解释为“施民以刑罚……用以全民为善也”。[16](P216)以上为传统观点之代表,将“刑”训为“刑罚”。此外还有不同意见,如杨筠如就认为,此处的“刑”当训为“常也”。[14](P258)笔者认为,上述训释均未安。例句中的“厥民刑用劝”中“刑”的用法应当和《召诰》中的“小民乃惟刑用于天下”是一致的,指效法。这句话的意思是,人民效法其(成汤)所劝之善。《多方》在本段中数次强调“用劝”,指出对有罪和无罪的人都要多加劝勉,这样人民才能效其为善。

6.《立政》,共有1 个“刑”字。

其在受德暋,惟羞刑暴德之人。

《立政》之文句在先秦传世文献中同样鲜少被称引,而其词句也有较多的东周特色。[12](P325)不过《立政》中的刑字却是以地道的西周金文使用方式出现的。引文中的“受”即纣,“受德暋”是说纣王的“德”昏乱。“羞”是进用的意思,“羞刑暴德之人”,其义为进用效法暴德之人。[17](P102)

今文《尚书·周书》中除了前举周初之6篇诰命外,还有3篇文章中有“刑”字,分别是《吕刑》、《文侯之命》、《费誓》。在这三篇文章中,《文侯之命》中“刑”是“效仿”之义,完全符合金文用例。而《吕刑》、《费誓》成书较晚,其东周语言特色非常明显,故未纳入考察的范围。⑫除了《尚书》以外,可作为传世西周文献的资料还有《诗经》。与《尚书》不同的是,《诗经》中的“刑”字凡6处,全部符合金文用法。

通过考察前举6篇《尚书》诰命中,我们发现,不符合西周金文用例的刑字,主要出现于《康诰》中。除了《康诰》外,《多方》篇中亦有一处刑字为刑罚的意思,不过《多方》文辞本来就比较晚近,而《康诰》则情况有所不同。《康诰》在先秦文献中的引用次数是首屈一指的,且本文所列举的《康诰》例句,本身就曾被传世或出土的先秦文献引用过。这些现象都表明,《康诰》作为较早出现、乃至于西周出现的文献,其可信程度是相当高的。东周学者之著作,如《荀子》中两次引用《康诰》之“义刑义杀”,也是从刑罚角度来理解“刑”字的,亦表明以此种方式训释《康诰》,在战国已很常见了。可以这样说,西周金文与传世文献的用字差异,表现最为突出的就在《康诰》文本上。如果我们确定现在所见到的《康诰》文本必为西周作品原貌,那么说明“刑”字在周初就有刑罚的含义,只不过金文中没有出现其用例而已。

尽管如此,《康诰》文本及其旧有训诂仍然不能说毫无可疑之处。《康诰》例(1)中说“非汝封刑人杀人,无或刑人杀人。非汝封又曰劓刵人,无或劓刵人”,依据传统解释,这句话的意思是:“不是你封(封为康叔的名字)来刑人杀人,没有谁能有权刑人杀人;不是你封要割人鼻耳,没有谁有权去割人鼻耳”。就句义来看,显得十分拖沓:“刑人”已包括“劓刵人”,为何后面还加以重复呢?而从《孔传》、《孔疏》以来,历代经师对此句理解也是含混不清,莫衷一是。《康诰》例(2)所云“罚蔽殷彝,用其义刑义杀”,这句话虽然被《荀子》引用过,但《荀子》的解释属于借题发挥,并不合《康诰》之原义。《荀子》说该句是“言先教也”,即陈述先教而后刑的道理。而《康诰》的原文乃是要强调“其刑罚断狱,用殷家常法”。[15](P539)例(3)说“乃其速由文王作罚,刑兹无赦”被郭店出楚简《成之闻之》解释为“此言不逆大常者,文王之型(刑)莫重焉”,[18](P168)意思是:“这是说,不变乱天常,文王的‘型(刑)’莫重于此。”我们只有将郭店简中的“型(刑)”理解成法度、规则,而不是刑罚,该句之文脉才更为顺畅,其义为“文王的法度莫重于此”,即文王的法度最重视的,莫过于不变乱天常。

事实上,若按照金文通例来解释《康诰》,仍然是能说得通的。例(1)中的“刑人”指以刑治人,即以法度治人。传世文献中亦不乏此种训诂。如《管子·侈靡》中说:“贱有宝,敬无用,则人可刑也”,何如漳云:“刑通型……言人可陶铸。”[19](P634~635)就是可以校正、规范的意思。 例(2)中的“罚蔽殷彝,用其义刑义杀”,指用殷商法律来处罚,使用其当效法和当杀戮的部分。例(3)中的“乃其速由文王作罚,刑兹无赦”,是说要率循文王的处罚方式,效仿此种做法而不能加以赦免。

将西周金文与较可靠的传世西周文献相比较,“刑”的用法相一致的情形还是占大多数。而少数不相一致的文献,如《康诰》,则可以看作是特例,而非通例。此类特例文本的形成原因很复杂,不能一概而论,还有待更加细致和深入的研究。总结“刑”字在西周的用例,我们可以认为,除人名、地名、量词以外,该字均写作“井”。“井”的动词含义为效法,名词含义为应当效法的准则、规范、法度。该字或包含刑罚的义项,但相当少见,金文用例尚未出现。

三、“刑”字在东周的演变

“刑”字在东周、特别是战国时代出现了巨大的分化,这种分化即体现在字形上,也体现在义项上。甲骨、金文与传世文献在“刑”字用字方面的差异,很大程度上就是拜这种分化所赐。后世关于“刑”字的理解上的困惑,也多为这种分化的造成的结果。笔者将东周时代的字形分化制图示之如图2。

图2中的第一类演化字,即今天的“刑”字。该字在东周具有了“刑罚”的义项。不过其义项和字形并不完全对应。第一类中的A字形,选自战国初年的铭文子禾子釜。在子禾子釜铭文中,“刑”和“中”连用,而这种连用方式常见于西周金文,在西周金文中与“中”连用的“刑(井)”是名词“规范”、“法度”的意思,而非“刑罚”之义。⑬B字形选自战国后期的《诅楚文》石刻,原文为“刑戮孕妇”,其含无疑为“刑罚”之义。和今天“刑”字写法不同的是,两字左边都从“井”,中间的点或有或无,混杂使用的现象显示出与西周原始字形共同的特点以及相互间的衍化关系。

图2 刑字在东周时代的字形分化

图2中的第二类演化字,即今天的“型”字。“型”字在今天还用作“模型”、“典型”之义,可以说是最直接地继承了西周时代“井”字的义项。在东周时代,“型”的义项和字形同样没有完全对应。A字形选自中山鼎铭文,其原句作“考度惟型”,“刑”是“规范”、“法度”的意思。 但是同样的字形在中山王壶铭文里用作“大去型罚”,“型”为刑罚之“刑”。B字形选自楚帛书,原文作“型首事,戮不义”,“型”、“戮”相对应,当训为“刑罚”之“刑”。⑭C 字形选自《古陶文字征》,是“型”字的省写。

图2中的第三类演化字,即今天的“形”字。A字形选自《古文四声韵》,原字下注明出自《古老子》。我们从此字形中可以看出“形”和“型”的字形实际非常相似,“型”又通作“刑”,所以在传世文献中,“形”和“刑”常常混用。B字形和今天的形字已相去不远了,该字为A字型的省写。

图2中的第四类演化字,并不见于后世的字书。该字出自2005年公布的枣阳出土曾伯陭钺。这个字形非常有意思,从井、从刀、从鼎。曾伯陭钺铭文涉及当时法律的颁布与推行,此字当与古代的刑鼎有关。对此笔者曾著文探讨。[20]曾伯陭钺铸造于西东周之交,在研究“刑”字的演化进程时,该字形处于重要的节点之上,尤其应当引起我们的重视。

图2中的第五类演化字,就是图一中用作人名、地名的“井”字。为了确定其义项,在东周时给井字加上了“邑”的部首,形成了今天的“邢”字。第五类演化字都选自三体石经,我们可以看出其偏旁“井”、“丼”仍然是混用的,这点保持了西周时代的文字风格。

图2中的第五类字,延续了西周“井”、“丼”的固有字形。其中A字形选自《汗简》,中间是有点的,而B、C字形选自周秦之交的睡虎地秦墓竹简,“井”、“丼”是完全混用的。从传世文献中我们可知“井”字在东周具有“水井”的义项,但是相关例证在出土文献里尚未出现。

从图2中可以发现,“井”字在东周之演变分化,有如下之特征:

1.“刑罚”的义项的出现

西周的“井”字不具有刑罚、或者施加刑罚的含义,这种义项直到东周才出现,并且具体落实在由“井”所孳乳的汉字上。我们不由会产生这样的疑问,在西周时代,“刑罚”的义项是用什么字来表示的呢?回答这个问题相当困难。从金文资料来看,西周时代对于用刑的表述是直接告以刑种,比如说鞭、墨、流放之类,而传世文献对此也有印证。周初的诸诰提到用刑也大多是直接陈述以刑种,如杀、劓、刵等。类似《孝经》“五刑之属三千”这样具有抽象概括意义的刑字,至今尚未见到。究竟西周时代用何字来表示“罚辠也”,解答此问题还有待于新的古文字资料的出现。而到了东周时代,确定无疑表示“刑罚”涵义的字出现了,不过具有该义项的字却由数种字形来表示,我们将这种特征概括为义项与字形的不对应。

2.义项与字形的不对应

除了人名、地名、量词、名词水井而外,“井”字在东周分化出的重要义项和字形有分别有三种,分别是刑罚之“刑”、典型之“型”以及形容之“形”。上述三种义项和字形在很多情况下都是混用的,这种现象贯穿于整个东周时代。关于古文字方面的例证,我们在解释图2的时候已经列举过了,而在传世文献中的状况也是如此,对此前人业已指出。桂馥在《说文义证·土部》中说过“型,通作刑”,实际“刑”也通作“型”。特别值的是,东周时代“形”字的出现。按许慎《说文解字》,“形”的意思是“象形也”,然而在东周文献中,“形”字也常和“型”、“刑”混用。 如《墨子·节用中》“啜于土形”,《韩诗外传》中作“啜于土型”;《左传·昭公十二年》中的“形民之力”,在《孔子家语》中作“刑民之力”;《逸周书·尝麦》中的“形书九篇”,在不同的版本中写作“刑书九篇”。这种情况实在太多,以致惠栋说“古刑字皆作形”。⑮“皆作”自然为夸张之语,但义项与字形的不对应诚为东周时代用字的重要特征,后世版本用字的差异多由此类原因造成。

3.“刑”字仍然保存有“井”字的原始含义

虽然在诸种新字形中,“型”字最为直接地继承了“井”的原始含义,但是东周以后的传抄本,特别是我们现在可以看到的古书版本中,原始的“井”字多被改写为“刑”,而不是“型”字。现在可以看到的《诗经》版本中,其典型之“型”,全部写作“刑”,在后人的训诂中又辗转释为“通作型”。⑯其他文献中的状况也是这样,如《左传·隐公十一年》中的“无刑而伐之”、《国语·周语》中的“上非天刑”,其“刑”字都与“井”字的原始含义相同,表示法度的意思。以“刑”来表示法度,在战国时代的官方用语中常有出现。近年出土于陕西华山地区的“秦玉牍”铭文曰:

周世既没,典法散亡。惴惴小子,欲事天地、四极三光、山川神示、五祀先祖,而不得厥方……东方有土姓,为刑法民,其名曰经,洁可以为法,□可以为政。吾敢告之,余无罪也,使明神知吾情。[21]

这段铭文作于秦惠文王时期(前337年—前311年),[21]内容大致是说,秦王生病,认为自己可能是获罪于天,所以祷告于华山,希望自己能够痊愈。在铭文中,秦王说自己祭祀天地诸神有阙,原因在于“周世既没,典法散亡”,自己想正确供奉,但“不得厥方”。引文中的“典法”、“方”,都是法则的意思,此处特指祭祀的规则、法则。继而秦王又说,现在自己得到了正确的方法,而此法传自东方:“东方有土姓,为刑法民,其名曰经,洁可以为法,□可以为政。”何为“有土姓”,尚不得而知。根据铭文揣测,大体是指级别较高的神祗或者统治者。⑰而这位“有土姓”者“为刑法民”,即制定规则约束人民,这种规则名之为“经”,足以令秦王效法。此处的“刑”和“经”含义相同,其性质同于前铭的“典法”、“厥方”,殆指祭祀方面的规则。铭文用字古雅,“刑”字保持了“井”字的原始含义,而非东周时代新出现的“刑罚”义项。

我们现在看到的传世先秦古书,大多完成于东周时代。少数著作于西周的文献,亦程度不一地历经东周以至秦汉时代之转抄、改写,目前所见已非上古原貌。而前文所归纳的三个特点,对我们理解上古文献中“刑”字的真实含义造成了很大的障碍。如战国时代兴起了“刑名之学”,通常认为,“刑”通“形”字,“形”表示形式。而从古文字的发展规律来看,“刑”即为本字。马王堆汉墓帛书《黄帝书》中说“谨守吾正名,毋失吾恒刑”。[22](P62)“名”、“刑”互文,均表示法度的意思,这才为“刑名”之本义。由此可以看出,究竟“刑”字表示法度、刑罚抑或形式的含义,必须要结合各种文献细加审辨、审慎判断才行。

四、结语

最后笔者再将“刑”字在先秦时代的演变轨迹作一梳理。该字最早见于殷商甲骨文中,写作“井”,用作人名或方国名。至西周早期,该字又出现了动词“效法”的义项,仍然写作“井”。西周中期后,该字出现了“丼”的新写法,同时增添了名词“法度”的新义项。不过“法度”之义项不用“丼”来表示,而仍旧写为作“井”。东周时代,特别是战国时代,“井”字分化出了更多的字形和义项,“刑”的“刑罚”含义应当出现于此时。这些分化出来的字形和新增义项并不完全对应,这为后世之训诂平添了不少障碍。对法制史学者而言,最需要厘清的工作是:辨别战国文献(包括战国时期传抄的前代文献)中“刑”字到底是“刑罚”、“用刑”之义,还是“法度”、“效法”之义。如果理解不准确,就会发生文义大相径庭的结果。

通观“刑”字的发展,我们可发现《说文解字》放在“刀”部的“刑”字并非“刑”字的原始字。许慎对“丼”部引《易》说“井,法也”,其阐释稍近“刑”字古义,但是段玉裁注则牵强附会,主观性太强,证据不足。《说文解字》放在“土”部的“型”字从内涵上说,是直接继承“刑”字古义的,不过段玉裁的注同样背离了文字演变的前后顺序。《说文解字》中以“丼”作为“水井”之象形,也是不足为训的。对此本文已有详细解释。

古代的优秀学者如许慎或段玉裁等人之所以会误解“刑”字的本义,是因为当时能见到的古文字材料非常稀少,所以难以把握文字演变的脉络。当前出土资料大量涌现,为我们理解上古文献提供了得天独厚的条件。不过虽然我们现在见到的材料远过前人,但依旧无法全面复原上古时代的面貌。以不完全归纳法得出的结论,自然也只能起到部分推测的作用,难以做到准确无误。本文关于“刑”字的古义结论亦是如此,这是需要特别指出的。

注释:

①如日本学者滋贺秀三说:“毁伤肉体,在上面留下特定的‘刑’”(“型”),这不就是刑字的由来吗?载滋贺秀三:《中国上古刑罚考——以盟誓为线索》,徐世虹译,载《中国法制史考证》丙编第一卷,中国社会科学出版社,2003年。

②比如郑玄训“井卦”中的“改夷不改井”、惠栋训“系辞下”中的“井,德之地也”、焦循训“序卦”中的“井道不可不革”。

③如《说文解字》说“灋,平之如水,从水”。

④本文关于《尚书》的讨论,如不作说明,仅指今文《尚书》。

⑤“刑”的“刑罚”义项出现在东周,西周时代“刑”为“规范”、“法度”的含义。若根据西周用法来翻译,“丕刑”的意思是“重大的法度、法则”。相关论证参见本文第二部分。

⑥吴其昌、陈梦家以人名中的井中间有无一点来判定其族属,现在看来是没有必要的。参见陈梦家:《西周铜器断代》。

⑦参见《孟子·藤文公上》。相关的铭文考释可参见唐兰:《西周青铜器铭文分代史征》,中华书局,1986年,第319-320页。

⑧夏含夷:《古史异观》,上海古籍出版社,2005年,第325页。夏含夷先生是用五种独特的东周语言现象作为标准考察《尚书》中的《周书》篇目,以对其文本形成年代加以判断。

⑨王引之:《经义述闻》:“《尔雅》:‘刑,常也’。言王在德元则小民常用王德于天下也。”

⑩《尔雅·释诂》:“典、彝、法、则、刑、范、矩、庸、恒、律、戛、职、秩,常也。”

⑪关于这句话中“刑”的含义,诸家多用“仿效”、“效法”来解释。如屈万里说此处的“刑”字,意即“典型”。笔者综合各家意见,翻译如上。参见屈万里:《尚书集释》,台湾联经出版事业公1983年版,第186页。此句还有另外一种断法,即“刑”字下属,作“刑四方,其世享”,所谓“刑四方”,其含义是“以公仪法于四方”,参见孙星衍:《尚书今古文注疏》,中华书局,2004年,第414页。“刑”虽有仪法的意思,但理解起来较为迂回。

⑫参见夏含夷:《古史异观》,上海古籍出版社,2005年,第324页。关于《吕刑》的用字特征,笔者另有论文予以论述。

⑬其例见牧簋铭文和四十三年逨鼎铭文。牧簋铭文参见中国社会科学院考古研究所:《殷周金文集成》第四册04343,中华书局,2007年,第2748-2749页;四十三年逨鼎铭文参见陕西省考古研究所等:《陕西眉县杨家村西周青铜器窖藏发掘简报》,《文物》2003年第6期。

⑭对此亦有学者持不同观点,参见刘信芳《子弹库楚墓出土文献研究》,台湾艺术印书馆2002年版,第122页。

⑮洪亮吉:《春秋左传诂·昭公十二年》“形民之力”条引,参见洪亮吉《春秋左传诂》,中华书局,1987年,第704页。

⑯本文第一部分所引段玉裁认为“型”被假借成“刑”的观点,恰恰是颠倒了相互关系。参见《说文解字注·土部》。

⑰李学勤先生认为指在东方拥有国土的诸侯,参见李学勤:《秦玉牍索隐》,《故宫博物院院刊》2000年第2期。

[1] 段玉裁.说文解字注·井部[M].上海:上海古籍出版社,1988.

[2] 张书岩.试谈“刑”字的发展[J].文史,(25).

[3] 李力.寻找商代法律的遗迹:从传世文献到殷墟甲骨文[J].兰州大学学报(社会科学版),2010,(4).

[4] 李学勤.甲骨卜辞与《商书·盘庚》[A].宋镇豪.甲骨文与殷商史(新一辑)[Z].北京:线装书局,2008.

[5] 顾颉刚,刘起釪.尚书校释译论(第二册)[Z].北京:中华书局,2005.

[6] 屈万里.尚书集释[M].台北:台湾联经出版事业公司,2006.

[7] 于省吾.甲骨文字诂林(第2册)[Z].北京:中华书局,1996.

[8] 宝鸡茹家庄西周墓发掘队.陕西省宝鸡市茹家庄西周墓发掘简报[J].文物,1976,(4).

[9] 中国社会科学院考古研究所.殷周金文集成(第3册)[Z].北京:中华书局,2007.

[10]王沛.西周的“井”与“誓”:以兮甲盘和鸟形盉铭文为主的研究[J].当代法学,2012,(5).

[11]曾运乾.尚书正读[M].北京:中华书局,1963.

[12]夏含夷.古史异观[M].上海:上海古籍出版社,2005.

[13]于省吾.双剑誃尚书新证[M].北京:中华书局,2009.

[14]杨筠如.尚书覈诂[M].西安:陕西人民出版社,1959.

[15]孔安国传,孔颖达正义.尚书正义[M].上海:上海古籍出版社,2007.

[16]屈万里.尚书集释[M].台北:台湾联经出版事业公司,1983.

[17]王引之.经义述闻[M].南京:江苏古籍出版社,2000.

[18]荆门市博物馆.郭店楚墓竹简[M].北京:中华书局,1998.

[19]黎翔凤.管子校注(中)[M].北京:中华书局.

[20]王沛.刑鼎源于何时——从枣阳出土曾伯陭钺铭文说起[J].法学,2012,(10).

[21]李学勤.秦玉牍索隐[J].故宫博物院院刊,2000,(2).

[22]马王堆汉墓帛书整理小组.经法[M].北京:文物出版社,1976.