犯罪人家庭学校教育差异性研究

2013-03-11邵晓顺

□邵晓顺

(浙江警官职业学院,浙江杭州 310018)

○犯罪问题研究

犯罪人家庭学校教育差异性研究

□邵晓顺

(浙江警官职业学院,浙江杭州 310018)

主持人:史荣华,金诚,徐公社

本文通过对1068名犯罪人作问卷调查,考察了三个年龄组 (小于18岁、18—30岁与30—45岁)犯罪人在家庭学校教育等方面的差异性情况。其结果:犯罪人年龄越小,受的家庭不良教养方式比例越高,家庭教育意见不一致、家庭不和睦、对子女打骂的情况也越多;同样,犯罪人年龄越小,认为学校有思想文化教育的比例越低,有犯罪朋友的比例越高,早年有不良行为也越多。而家庭经济情况、母亲文化程度以及是否有知心朋友对不同年龄段犯罪人影响不显著。

犯罪人;不同年龄组;家庭学校教育;差异性分析

一、问题的提出

国内外关于家庭学校教育偏差与犯罪行为关系的研究不少。近期有研究指出,我国青少年犯罪的家庭成因主要有五种:残缺型家庭、盲目溺爱与放纵型家庭、打骂型家庭、父母有不良恶习型家庭和贪欲型家庭。[1]另有研究指出,青少年犯罪的家庭学校教育因素主要是失和家庭与失教家庭以及教育管理失重与素质教育形式化。[2]还有学者研究认为,不良的家庭教育是未成年人犯罪的基础性因素,学校教育不作为是犯罪的教育性因素,辍学、无业、交往是犯罪的个体性因素。[3]桑普森与劳布研究认为,家庭过程变量与青少年违法犯罪状况有非常强的直接关联,父母子女关系方面的变量对青少年违法犯罪行为和其他行为问题有最强的预测力;而孩子对学校的低依恋程度以及糟糕的学业表现会增加犯罪概率。[4]戈特弗里德森和赫希认为,自我控制程度低的人,犯罪的可能性就高,而儿童的不良养育模式是造成个体自我控制力低的重要因素;那些不做家庭作业、不喜欢学校和学校表现不良的学生,容易卷入违法犯罪活动。[5]博格等人认为,如果孩子在不稳定的管教环境中成长,或者管教过于宽松或严厉,特别是虐待或者忽视孩子,那么今后这些孩子就很可能实施犯罪行为。[6]Bartol等研究认为,父母教养方式不一致、亲子互动缺乏、亲子间缺少温暖、严厉体罚等是青少年违法犯罪发生的重要因素;早年学校失败经验与反社会行为的发展及犯罪行为有关。[7]诸多研究揭示了家庭与学校变量与青少年犯罪行为之间的紧密关系,然而通过对不同年龄阶段犯罪人家庭、学校诸变量的差异性研究不多。而这种差异性作用研究将能够在一定程度上揭示我国家庭、学校内在功能的变迁与犯罪行为的关系,从而对如何更好发挥家庭学校教育来促进青少年成长以启示。

二、研究对象与方法

(一)研究对象。在浙江省监狱、劳教所、未成年人犯罪管教所及河北省邯郸监狱随机抽取违法犯罪人员1100人作问卷调查。取样时考虑了男女与年龄两个维度的分层,即成年犯与未成年犯,男女服刑人员与劳教人员各占一定比例;同时限定被调查人员年龄45周岁以下,能看懂报纸。年龄限制是考虑到问卷中有早年不良行为项目。获有效问卷1068份,其中监狱服刑人员736人,占68.9%;未成年犯193人,占18.1%;劳动教养人员139人,占13.0%。女违法犯罪人361人,占33.8%;男违法犯罪人707人,占66.2%。被调查违法犯罪人员年龄最小13.75岁,最大44.83岁,平均年龄27.80±7.97岁。文化程度小学417人,占39.9%;初中504人,占48.3%;高中35人,占3.4%;大专及以上88人,占8.4%。已婚302人,占28.3%;未婚595人,占55.7%;离婚121人,占11.3%。有子女419人,占39.2%;无子女638人,占59.7%。农村户籍847人,占79.3%;居民户口208人,占19.5%。被捕前住农村305人,占28.6%;乡镇250人,占23.4%;县城263人,占24.6%;(大)城市228人,占21.3%。有兄妹936人,占87.6%;无兄妹125人,占11.7%。

出生地有浙江、北京、上海、天津、重庆、新疆、海南、广东、黑龙江等28个省市自治区,浙江籍占28.6%,贵州 12.4%,河北 8.5%,安徽 7.8%,四川6.9%。民族有汉族、苗族、满族、蒙古族、维族、侗族、白族、回族、壮族等19个,汉族占91.4%。案由(罪错)包括盗窃、抢劫、诈骗、故意杀人、强奸、聚众斗殴、打架、贩卖毒品、运输毒品、绑架、抢夺、走私、贪污受贿等53个。

(二)测量工具与实施。测量工具为自编调查问卷。在访谈成年犯、未成年犯、劳教人员、社区矫正人员30余人基础上,结合犯罪学、犯罪心理学的相关理论研究编制问卷。问卷内容包括:人口统计学信息、工作情况、婚姻家庭、学习、交友、抚养人、父母文化程度与工作、家庭养育方式、家庭教育与经济情况、学校教育、早年不良行为、判刑(劳教)次数等,共计40个项目。

采用一个监区或分监区整群随机抽样方式,实施团体测验,主要由研究者本人作主试。全部调查于2011年7月完成。

(三)数据处理。1068份有效问卷的数据输入SPSS17.0作列联表分析和方差分析。1068名违法犯罪人员分为三组,18岁及以下、18岁至30岁(含)、30岁至45岁,对三组犯罪人作卡方检验和方差分析以确定家庭学校等变量对他们的差异性影响。

三、结果与分析

(一)犯罪人家庭变量差异性分析。

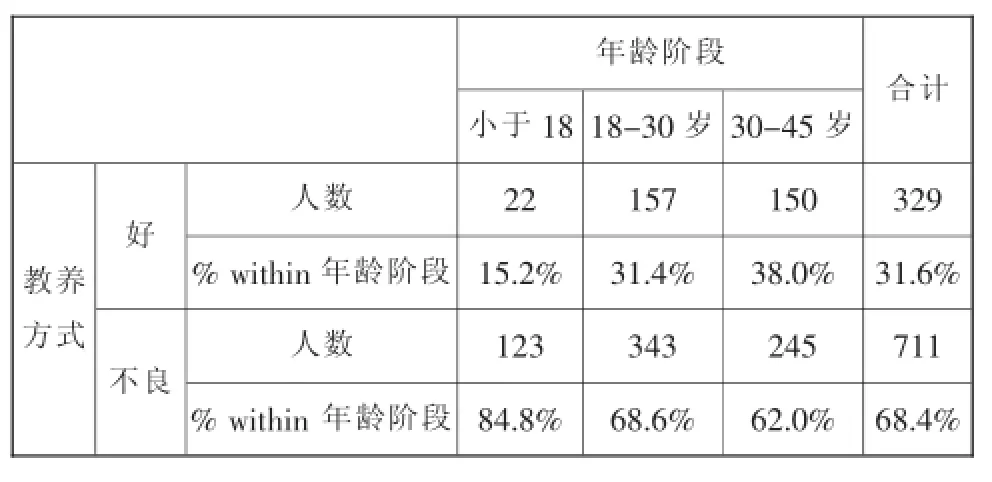

1.家庭教养方式差异性分析。父母养育方式分为放任不管型、打骂型、溺爱型、专制型、民主型和朋友型六种,前四种定义为不良的教养方式,而民主与朋友型规定为良好的教养方式。三个年龄段犯罪人在两类家庭教养方式上卡方检验结果如表1。卡方值为25.524,达0.001的显著水平。

表1 教养方式交叉分析表

从合计栏的数据显示,在全部样本中,教养方式好与不良的比例分别为31.6%与68.4%,但不同年龄段数据显示,小于18岁的犯罪人家庭教养方式好的比例为15.2%,显著低于平均比例31.6%,而教养方式不良的比例为 84.8%,显著高于平均比例68.4%。此结果显示,教养方式与年龄阶段有关联,年龄越小家庭教养方式不良的比例越高。

2.家庭教育一致与否的差异性分析。父母之间及父母与上辈人之间在教育孩子时意见是否一致,对孩子成长会产生一定影响。比如:造成孩子无所适从,或者学会投机取巧、察颜观色,形成不良的人格特征。三个年龄段犯罪人在家庭教育一致性的卡方检验结果如表2。卡方值为15.768,达0.001的显著水平。

表2 家庭教育交叉分析表

从合计栏的数据显示,在全部样本中,家庭教育一致与不一致的比例分别为67.7%与32.3%,但不同年龄阶段的比例显示,小于18岁的犯罪人家庭教育一致比例为55.5%,显著低于平均比率67.7%,30—45岁组的比例为73.3%,高于平均比率67.7%;而家庭教育不一致的情况,小于18岁组犯罪人的比例为44.5%,显著高于平均比率32.3%,30—45岁的比例为26.8%,低于平均比率32.3%。此结果显示,家庭教育意见是否一致与犯罪人年龄阶段有关联,年龄越小家庭教育意见不一致的情况越多。

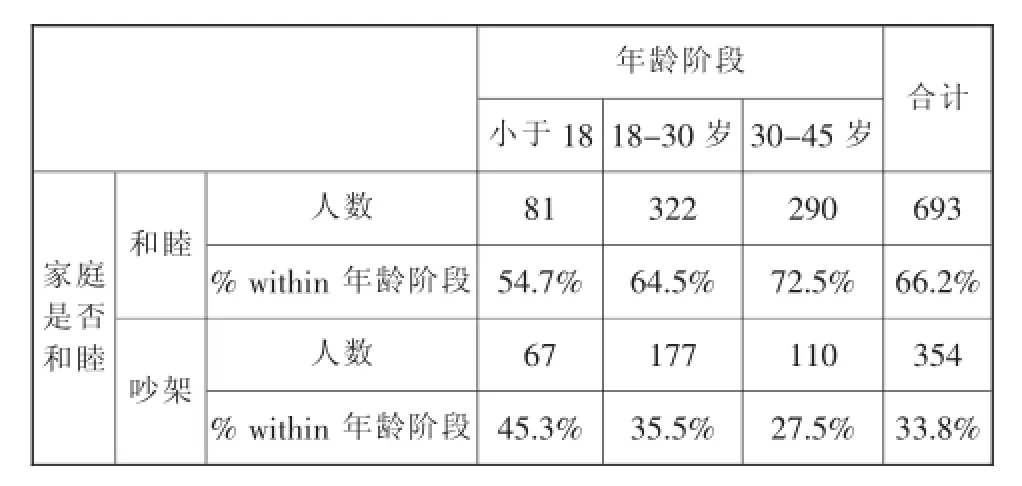

3.家庭是否和睦的差异性分析。父母或抚养人在日常生活中经常吵架或相互关系冷淡,会造成子女心理不安全感,有的甚至因此离家出走加入到不良社会群体中去。三个年龄段犯罪人在家庭和睦因子上的卡方检验结果如表3。卡方值为16.418,达0.001的显著水平。

表3 家庭是否和睦交叉分析表

从合计栏的数据显示,在全部样本中,家庭是否和睦的比例分别为66.2%与33.8%,但不同年龄阶段的比例显示,小于18岁的犯罪人家庭和睦一致比例为54.7%,显著低于平均比率66.2%,30—45岁组的比例为72.5%,高于平均比率66.2%;而家庭争吵的情况,小于18岁组犯罪人的比例为45.3%,显著高于平均比率33.8%,30—45岁的比例为27.5%,低于平均比率33.8%。此结果显示,家庭是否和睦与犯罪人年龄阶段有关联,年龄越小的犯罪人家庭不和睦情况越多。

4.父母是否打骂的差异性分析。父母用粗暴型的教育方式对待犯错的孩子与其犯罪行为有关。三个年龄段犯罪人在犯错后是否被打骂上的卡方检验结果如表4。卡方值为26.075,达0.001的显著水平。

表4 对子女是否打骂交叉分析表

从合计栏的数据显示,在全部样本中,子女犯错父母无打骂与有打骂的比例分别为 51.2%与48.8%,但不同年龄阶段的比例显示,小于18岁的犯罪人家庭有打骂的比例为63.9%,显著高于平均比率48.8%,30—45岁组的比例为40.3%,低于平均比率48.8%;而父母对子女无打骂的情况,小于18岁组犯罪人的比例为36.1%,显著低于平均比率51.2%,30—45岁的比例为59.8%,高于平均比率51.2%。此结果显示,父母是否打骂与犯罪人年龄阶段有关联,年龄越小子女犯错时父母打骂的情况越多。

5.家庭经济状况的差异性分析。违法犯罪人的家庭经济状况在不同年龄阶段犯罪人中是否有差异,所作的卡方检验结果如表5。卡方值0.774,没有达到显著性差异。这表明家庭经济状况在不同年龄组犯罪人身上中没有差异,不管是中年犯罪人还是少年犯罪人,他们认为自己家庭的经济状况差不多,因而家庭经济差也许不是造成他们去犯罪的影响因素。

表5 家庭经济交叉分析表

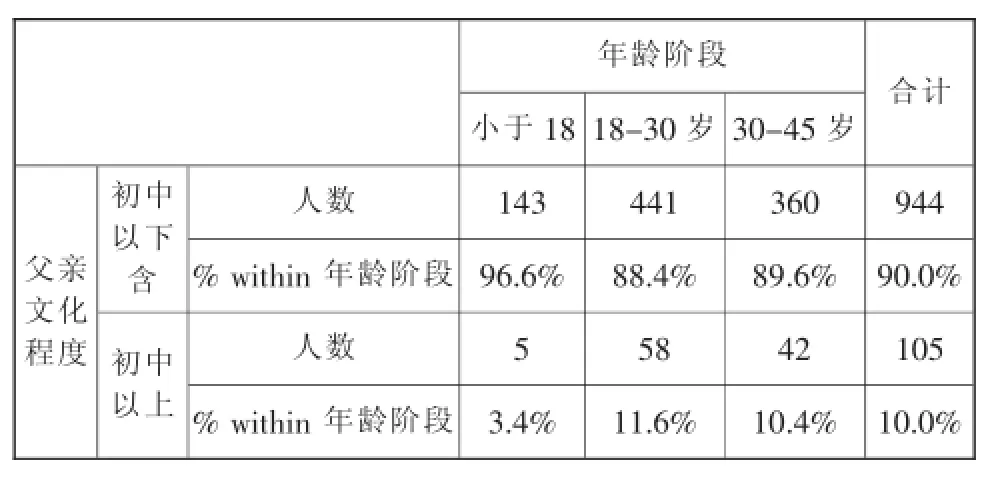

6.父亲文化程度的差异性分析。不同年龄段犯罪人其父亲的文化程度有何差异,作卡方检验结果如表6。卡方值8.753,达0.05的显著性水平。

表6 犯罪人父亲文化程度交叉分析表

从合计栏的数据显示,在全部样本中,父亲文化程度初中以上与初中以下的比例分别为90.0%与10.0%,但不同年龄阶段的比例显示,小于18岁的犯罪人父亲初中(含)文化以下的比例为96.6%,显著高于平均比率90.0%,而18—30岁组与30—45岁组的比例分别为88.4%与89.6%,略低于平均比率90.0%;父亲文化程度初中以上的情况,小于18岁组犯罪人的比例为3.4%,显著低于平均比率10.0%,而18—30岁组与30—45岁组的比例分别为11.6%与10.4%,略高于平均比率10.0%。此结果显示,父亲文化程度高低与犯罪人年龄阶段有关联,小于18岁的犯罪人其父亲文化程度低的情况显著多于其他年龄段。

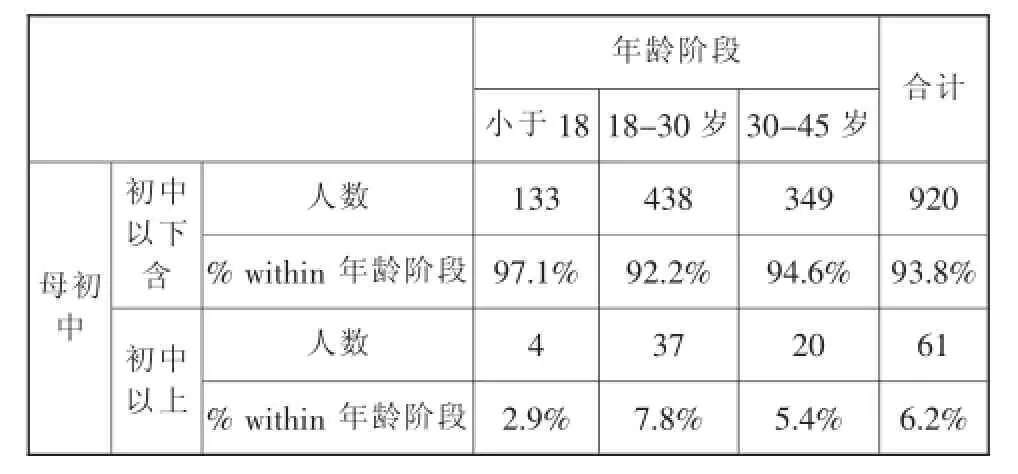

7.母亲文化程度的差异性分析。不同年龄段犯罪人其母亲的文化程度有何差异,作卡方检验结果如表7。卡方值4.970,没有达到显著性差异。这表明不同年龄犯罪人其母亲的文化程度差不太多,或者说母亲的文化程度对子女是否会犯罪影响不显著。

表7 犯罪人母亲文化程度交叉分析表

8.父母是否犯罪的差异性分析。父母犯罪会由于其犯罪性而使子女更容易去实施犯罪行为。不同年龄组犯罪人在父母是否犯罪的卡方检验结果如表8。卡方值24.147,达0.001的显著水平。

表8 父母有无犯罪交叉分析表

从合计栏的数据显示,在全部样本中,父母无犯罪与有犯罪的比例分别为95.4%与4.6%,但不同年龄阶段的比例显示,小于18岁的犯罪人父母没有犯罪的比例为89.9%,显著低于平均比率95.4%,30—45岁组的比例99.0%,高于平均比率95.4%;父母有犯罪的情况,小于18岁组犯罪人的比例为10.1%,显著高于平均比率 4.6%,30—45岁组的比例为1.0%,显著低于平均比率4.6%。此结果显示,父母是否犯罪与犯罪人年龄阶段有关联,年龄越小其父母有犯罪的情况越多。

(二)犯罪人学校变量差异性分析。

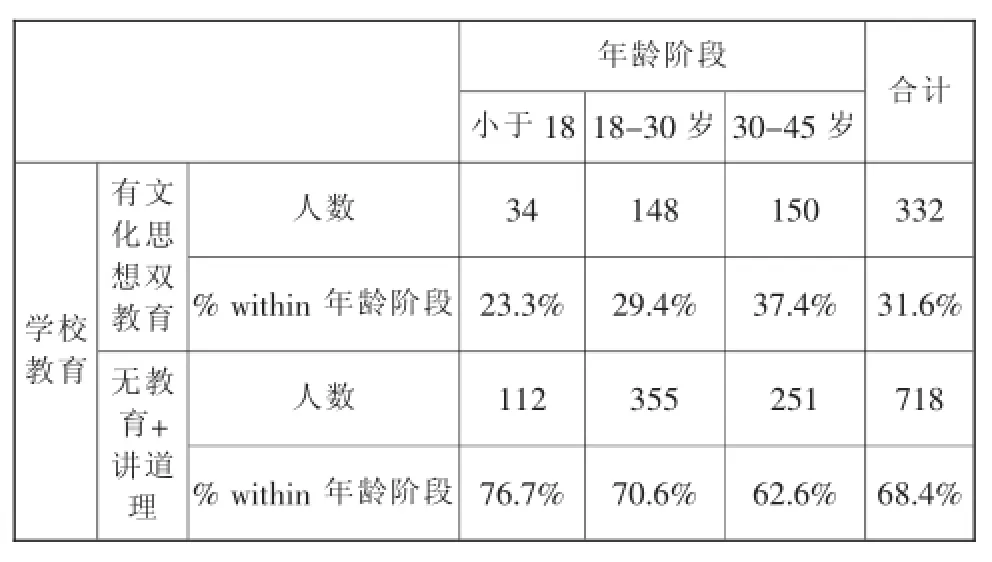

1.学校教育的差异性分析。学校教育是人生成长中的重要一环,特别是一个人犯错误时,能够给予及时有效的学校教育是极为重要的。因为学校教育工作者是经过专门训练的专业教育者,不管是知识,还是教育技能,一般都优于父母等抚养人。这也是他们的职责所在。那么,随着时间的发展,学校教育从犯罪人角度看是怎么一个发展变化的状况呢?卡方检验结果如表9。卡方值12.021,达0.001的显著性差异。

表9 学校思想文化教育情况交叉分析表

从合计栏的数据显示,在全部样本中,老师“有思想和知识教育”与“没什么教育和讲道理”①的比例分别为31.6%与68.4%,但不同年龄阶段的比例显示,小于18岁的犯罪人认为老师有文化思想双教育的比例为23.3%,显著低于平均比率31.6%,30—45岁组的比例37.4%,高于平均比率31.6%;老师“没什么教育或只是讲道理”,小于18岁组犯罪人的比例为76.7%,显著高于平均比率68.4%,30—45岁组的比例为62.6%,低于平均比率68.4%。此结果显示,学校教育状况与犯罪人年龄阶段有关联,犯罪人年龄越小认为学校有文化思想教育的比例越低,认为学校没什么思想教育的比例越高。

2.犯罪人成绩变化的差异性分析。犯罪人在校学习期间成绩变化有三种情况:好变差、差变好与一直没多大变化。对前两种情况的卡方检验结果如表10。卡方值23.947,达0.001的显著性水平。

表10 犯罪人成绩变化的交叉分析表

从合计栏的数据显示,在全部样本中,学习成绩由差变好的平均比例为55.8%,由好变差的平均比例为44.2%,但不同年龄阶段的比例显示,小于18岁的犯罪人成绩由差变好的比例为47.8%,显著低于平均比率 55.8%,30—45岁组的比例65.5%,高于平均比率55.8%;成绩由好变差,小于18岁组犯罪人的比例为52.1%,显著高于平均比率44.2%,30—45岁组的比例为34.5%,显著低于平均比率44.2%。此结果显示,犯罪人学习成绩变化与犯罪人年龄阶段有关联,年龄越小其成绩由好变差的情况越多。

(三)犯罪人交友情况差异性分析。

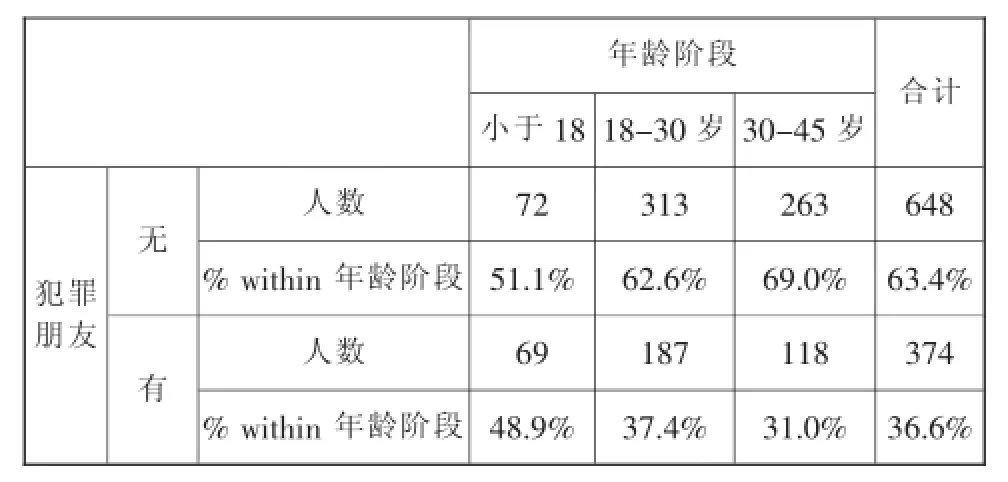

1.有无犯罪朋友的差异性分析。一个人交往的朋友中有无犯罪的,对该个体是否会犯罪影响巨大。对不同年龄阶段犯罪人在未犯罪之前交往的朋友中是否有犯罪朋友的卡方检验结果如表11。卡方值14.588,达0.001的显著性水平。

表11 有无犯罪朋友交叉分析表

从合计栏的数据显示,在全部样本中,犯罪人犯罪之前没有犯罪朋友的平均比例为63.4%,有犯罪朋友的平均比例为36.6%,但不同年龄阶段的比例显示,小于18岁的犯罪人无犯罪朋友的比例为51.1%,显著低于平均比率63.4%,30—45岁组的比例69.0%,高于平均比率63.4%;有犯罪朋友的,小于18岁组犯罪人的比例为48.9%,显著高于平均比率36.6%,30—45岁组的比例为31.0%,低于平均比率36.6%。此结果显示,犯罪人在未犯罪前是否有犯罪朋友与犯罪人年龄阶段有关联,年龄越小其朋友中有犯罪比例的越高。

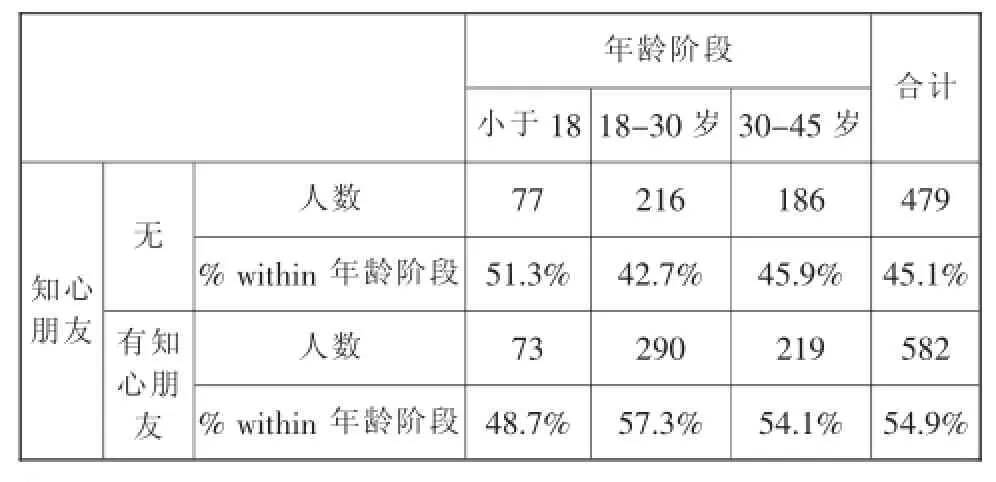

2.是否有知心朋友的差异性分析。不同年龄段犯罪人在是否有知心朋友上有何差异,作卡方检验结果如表12。卡方值3.653,没有显著性差异。这表明不同年龄犯罪人其知心朋友情况差别不大,或者说是否有知心朋友对他们是否犯罪影响不显著。

表12 是否有知心朋友交叉分析表

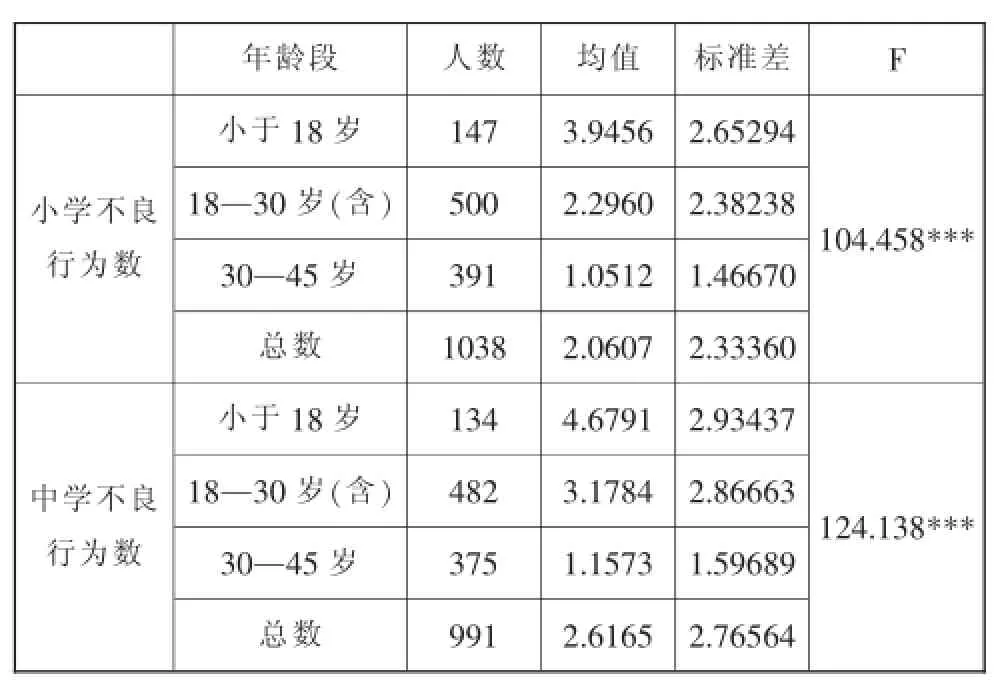

(四)早年不良行为数的差异性分析。犯罪人早年(中小学或相当于中小学阶段的年龄段)不良行为(经常抽烟、偷窃、考试作弊、经常撒谎、经常上网、曾多次通宵上网、多次打架、有过性行为、赌博、多次逃学、酗酒、欺负同级或低年龄同学、离家出走、吸毒等14项)在三个年龄阶段的状况如表13。

表13 不同年龄段犯罪人早年不良行为数方差分析表

表13结果表明,不同年龄段犯罪人在中小学阶段其不良行为存在状况有极其显著的差异。对这种差异作LSD后溯检验,结果是:不管是小学阶段还是中学阶段 (或者是相当于这两个阶段的年龄期间),小于18岁组犯罪人的早年不良行为数显著多于18—30岁组,同时还显著多于30—45岁组,而18—30岁组的早年不良行为数又显著多于30—45岁组。换言之,随着犯罪人年龄组的减小,早年不良行为越来越多。

四、讨论

(一)家庭教育的历史变迁与犯罪现象。犯罪人年龄加上20岁大约是他们父母的年龄,那么三组父母的年龄分别是:18岁以下组父母约在38岁以下,即出生于1973年后,是改革开放时期成长起来的一代父母;18至30岁组父母的年龄约在38至50之间,即出生于1961年至1973年之间,是文革中和改革开放初、中期成长起来的一代父母;30岁至45岁组父母年龄约在50岁至65岁之间,即出生于1946年至1960年之间,主要是建国前后到文革中成长起来的一代父母。从犯罪人家庭与学校教育的差异性,是否可以进一步来推断他们父母所受教育的差别性。个体犯罪虽然是多因素作用的结果,但犯罪人家庭因素却是其中重要的影响因素。调查结果显示,犯罪人年龄越小,他们曾经受的家庭不良教养方式的比例越高。因此,一方面,从理论上分析,这种情形显示出犯罪现象的一种代际影响性,家庭教育技能的恶化,增加了子女犯罪的可能性,呈现出犯罪的代际递增现象。另一方面,从犯罪人角度分析,随着时间的推移,从建国到改革开放30多年以来,似乎越来越多的家庭出现了家庭教育技能的退化、家庭成长氛围与环境的不良,家庭作为孩子第一任教师的作用也就越来越差。这种情况让人担忧,需要政府与社会相关管理部门对家庭教育建设进行有效的指导。据2012年1月31日的《都市快报》报道,杭州市政府将发布《杭州市家庭教育工作“十二五”规划》,这是一个面向杭州200余万户家庭和110万名儿童五年间的家庭教育方案。这样的工作确有其必要性。

(二)学校教育的发展变化。本次调查结果显示,犯罪人年龄越小认为学校有思想文化双教育的比例越低。因此,从犯罪人角度分析,建国以来特别是改革开放以来,我国基础教育在取得巨大成绩的同时,学校功能发挥不佳的问题越来越严重,呈现出成绩与问题两极分化现象。任何一个承担基础教育的学校,至少有两方面的功能:知识传授与思想品德教育。但是对学校中的少部分学生,特别是犯了错误、成绩又不佳的学生,学校可能放弃了对他们深入细致的教育,而这部分人往往是最需要进行思想品德教育与专门学习辅导的。放弃了他们,往往会把他们推向社会的对立面。从对犯罪人的调查数据看,这种现象越来越多地存在而不是相反。

(三)犯罪人早年不良行为的发展性。本次调查显示,随着犯罪人年龄组的减小,早年不良行为越来越多。家庭、学校教育的偏差,社会管理中的问题如网络与传媒的管理指导不到位等,可能是造成少年人越来越多不良行为的诱因。早年不良行为是成年后违法犯罪行为的预演或犯罪行为的种苗,不加以阻断或扶正,非常容易发展成为违法犯罪行为。因此,这种不良行为增多的趋势是令人担忧的,需要引起家长、老师和社会的更多关切,从而更多地去监督与纠正,更好地去帮助那些有问题的少年人,促使他们能够健康成长。

五、结论

1.从犯罪人角度看,从建国到改革开放30多年来,随着时间的推移,越来越多的家庭出现了教育技能的退行,不良的家庭成长氛围与环境影响更为多见。越来越严重的家庭教育偏差可能是我国犯罪现象增多的原因之一。

2.从犯罪人角度分析表明,不重视对后进学生的思想教育,可能是造成我国犯罪现象增多的又一个原因。

3.从建国到现在,犯罪人早年不良行为越来越多。

注释:

①对犯罪人调查结果显示,老师在学生犯错误后的“讲道理”跟“没什么思想教育”差不多,因此把两种情况合并一起统计。具体见笔者《违法犯罪人员家庭学校教育与早年不良行为关系研究》,载 《犯罪与改造研究》2012年第3期,第4—8页。

[1]张传友.我国青少年犯罪的家庭成因探析[J].法制与社会,2008(11).

[2]敖然.防止青少年犯罪的思想政治教育探析[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2010,23(6).

[3]项传军.未成年人犯罪的影响因素与对策探讨[J].五邑大学学报(社会科学版),2011,13(3).

[4][美]罗伯特·J.桑普森,约翰·H.劳布.犯罪之形成——人生道路及其转折点[M].汪明亮等译,北京:北京大学出版社,2006.

[5][美]迈克尔·戈特弗里德森,特拉维斯·赫希.犯罪的一般理论[M].吴宗宪,苏明月译,北京:中国人民公安大学出版社,2009.

[6][美]罗纳德·J.博格等.犯罪学导论——犯罪、司法与社会(第二版)[M].刘仁文等译,北京:清华大学出版社,2009.

[7][美]Curt R.Bartol,Anne M.Bartol.犯罪心理学(第七版)[M].杨波等译,北京:中国轻工业出版社,2009.

[8]林震岩.多变量分析SPSS的操作与应用[M].北京:北京大学出版社,2007.

(责任编辑:荣华)

D917

A

1674-3040(2013)01-0059-06

2012-11-20

邵晓顺,浙江警官职业学院科研处副处长、教授,主要研究方向:犯罪心理学。