巧建物理模型 提高复习实效

2013-02-22朱傲雪

朱傲雪

(淮安市楚州中学,江苏 淮安 223200)

1 关于物理模型

所谓物理模型,就是在物理学中人们为了研究物理问题的方便和探讨物理事物的本质而对所研究对象的一种简化的描述或模拟,或者是对实际问题忽略次要因素、突出主要因素,经过科学抽象而建立的新的物理形象.它分为对象物理模型(如质点、单摆、点电荷等),过程物理模型(如匀速直线运动、匀加速直线运动、弹性碰撞等),条件物理模型(如光滑平面、轻绳、均匀介质等).

物理模型是物理知识的载体,通过对其进行分析和讲解,是学生获得知识的一种基本方法,更是培养学生创造思维能力的重要途径.学生在物理学习中如果不会构建物理模型或不会应用物理模型就将给物理学习带来困难.笔者就高三物理复习中几道典型的习题,谈谈对如何培养学生构建物理模型的一些思考.

2 构建物理模型的途径

要提高学生的建模能力,就必须要对学生的建模意识进行培养.到了高三,学生已经基本了解了常见的物理模型,但解题时由于缺乏构建物理模型的主动意识,即便是已知的物理模型,也无法灵活迁移,运用到具体的题目中来.

有鉴于此,笔者认为,复习过程中应将建模意识贯穿于我们教学的始终,长此以往,学生就会逐渐熟悉并掌握这种科学研究的思维方法,形成良好的思维品质,使构建物理模型的意识真正成为学生思考问题的方法和习惯,从而提高学生的解题能力,提高复习的效率和质量.

具体做法是:在分析问题时,先引导学生根据题设条件,从物理规律出发,通过分析、综合、类比等,从纷繁复杂的问题中抽象、构造出我们熟悉的物理模型,然后应用掌握的相关知识予以解决.

那么,一般来说,构建物理模型有哪些途径呢?下面举例说明.

2.1 紧扣关键词句

物理问题中常有一些如最大、最小、恰好、缓慢等关键词语,弄清这些词语的含义,就能较容易地建立物理模型.

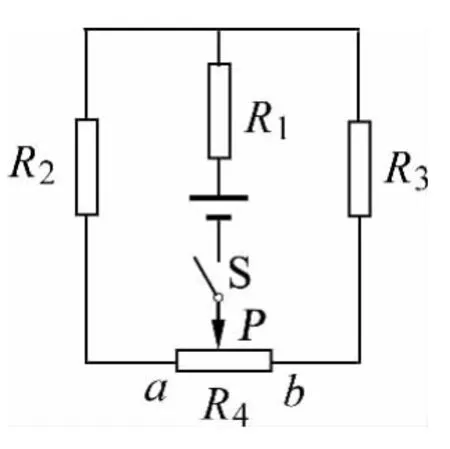

图1

例1.如图1电路中,R1=2Ω,R2=R3=3Ω,滑动变阻器的最大阻值R4=6Ω,电源的内阻r=1Ω,开关闭合后,当滑动变阻器a P段阻值RaP为多少时,电阻R2、R3和滑动变阻器R4获得的总功率为最大?

2.2 明确物理过程

解题时,应重视对基本物理过程的分析,掌握每个过程的特点和每个过程遵循的基本规律.该分则分,宜合则合,将物理过程的分析与研究对象及规律的选用,加以统筹考虑,建立准确的过程物理模型,以求最佳、最妙的思路.

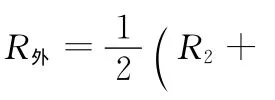

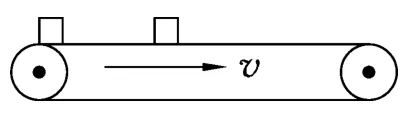

例2.一车队从同一地点先后开出n辆汽车,在平直公路上排成直线行驶,各车均由静止出发先做加速度为a的匀加速直线运动,达到同一速度v后改做匀速直线运动,欲使n辆汽车都匀速行驶时彼此距离均为s,则各辆车依次启动的时间间隔为(不计汽车的大小)

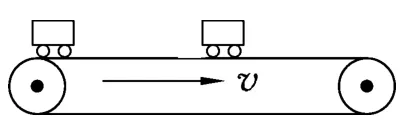

图2

解析:我们先来看这样一个问题:如图2所示,水平传送带以恒定的速度v传送工件,工件都是无初速度地放到传送带上的,工件与传送带间的动摩擦因数为μ,放工件的时间间隔为T,且每当后一个工件放到传送带上时,前一个工件在传送带上已经停止相对滑动,求传送带上相对静止的工件间的距离.考虑到每个工件放到传送带上去之后,相对传送带向后滑动的距离都是相等的,如同放上去就固定在传送带上那样,故两相临工件的距离为Δs=v T.

图3

2.3 挖掘隐含条件

高考物理之所以难,不仅因为过程复杂多变,还由于潜在条件隐蔽难寻,使人产生条件不足之感而陷入困境.若不仔细阅读、一扫而过,挖掘不出这些条件,则无法建立正确的物理模型,而失去了解决问题的机会.

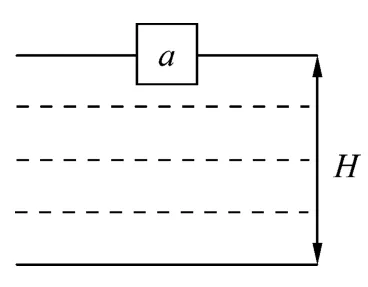

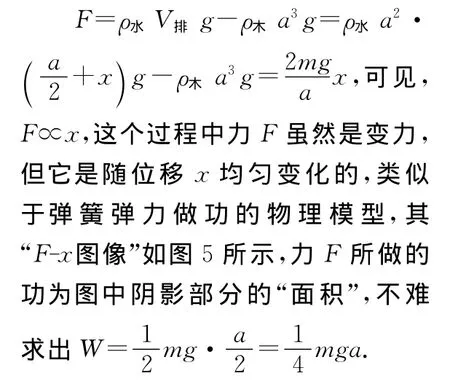

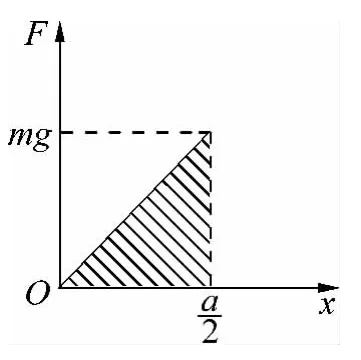

图4

图5

2.4 抓住本质特征

在研究实际问题时,学生的思维很容易受到问题表象的干扰,难以抓住对象的本质特征,因而难以从实际问题中抽象出物理图景和物理模型,形成认识上的思维障碍.这种情况在学生遇到较为新颖的物理情景时表现得更加突出,常常令学生感到无从下手.

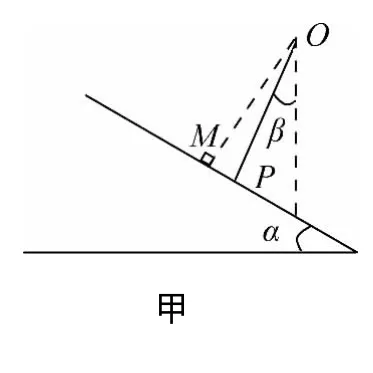

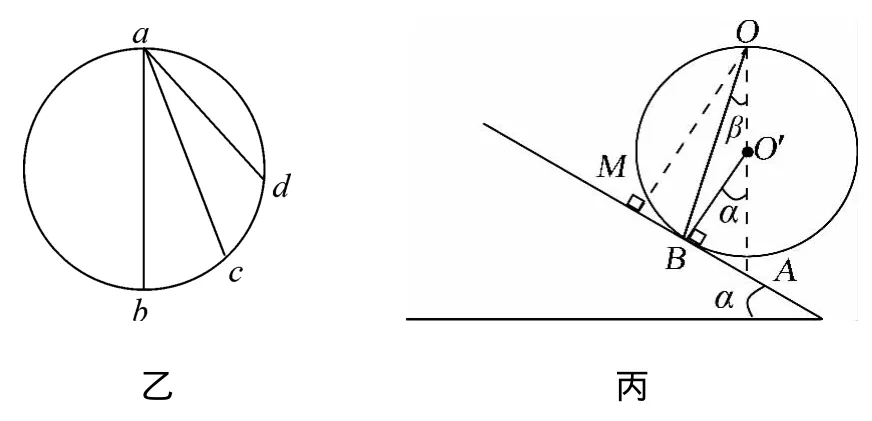

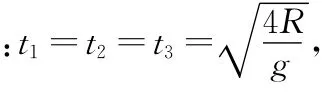

例4.如图6甲所示,为某制药厂自动生产流水线的一部分装置示意图,传送带与水平面的夹角为α,O为漏斗口,要使药片从漏斗中出来经光滑滑槽送到传送带上,设滑槽的摆放方向与竖直方向的夹角为β,则β为多大时,可使药片滑到传送带上的时间最短.

图6

3 运用物理模型的反思

实际教学中,要注意物理模型运用的条件及各种不同的情况.如“轻绳”模型,必须弄清楚,这里的“轻”究竟是什么意思?“轻”到什么程度?要明确“轻”指的是“质量不计”(类似的还有 “轻杆”、“轻弹簧”等).如果题中要考虑绳子的质量,情况就不一样了,就不是“轻绳”模型了.

例5.甲、乙两队进行拔河比赛,结果甲队获胜,若拔河用的粗绳的质量不能忽略,则比赛过程中

(A)甲队拉绳子的力等于乙队拉绳子的力.

(B)甲队与地面的摩擦力大于乙队与地面的摩擦力.

(C)甲、乙两队与地面的摩擦力大小相等、方向相反.

(D)甲通过绳拉乙的力与乙通过绳拉甲的力是一对作用力与反作用力.

解析:本题正确选项为(B).若没看清已知条件 “拔河用的粗绳的质量不能忽略”,还是当成“轻绳”模型,容易误选(A).所以,解题时务必看清条件,避免生搬硬套、建立错误的物理模型,因“思维定势”而导致错误.

教师在教学中应重视物理模型的构建和建模意识的培养.通过构建物理模型,学生不仅仅能记住一些零碎的、片面的、孤立的概念与原理,而且有助于获得结构化的、系统的、整合的知识,因而对纷繁复杂的物理现象、物理问题可以形成多角度的、丰富的理解,在面对新问题时,能灵活利用这些知识解释新现象,想出好办法,形成解决各种问题的程序.对周围生活的实际问题建立物理模型有助于激发学生对物理的兴趣和探索自然的欲望,这样也将提高了复习的实效.同时,在培养学生构建物理模型的过程中,物理思维的训练也在潜移默化地进行着.

1 朱培超,何光普,鲜欣宇.物理模型在中学物理教学中的应用研究.重庆工业高等专科学校学报,2004(5).

2 雷晓蔚,程正富,王惊雁,孙鹰帝.物理模型的理论分析与构建.重庆文理学院学报,2007(2).