幼儿面孔加工异族效应的眼动研究*

2013-01-31,2,3

,2,3

(1浙江师范大学心理系, 金华 321004) (2多伦多大学人类发展与应用心理学系, 多伦多 M5R 2X2, 加拿大)(3浙江师范大学杭州幼儿师范学院, 杭州 310012)

1 前言

在社会交际中, 识别他人并快速有效地提取出与交流相关的脸部信息是非常重要的。因此, 人脸加工尤其是人们加工本族和异族面孔的异同是心理学和神经科学经久不衰的研究主题(Hugenberg,Young, Bernstein, & Sacco, 2010; Sporer, 2001)。相关研究不仅能使我们理解面孔加工是否具有普遍性, 也有助于阐明认知和社会心理学中的一系列问题, 如经验在塑造视觉加工中的作用和种族偏见、刻板印象的起源和建立(Hugenberg et al., 2010;Kinzler, Shutts, DeJesus, & Spelke, 2009; Shutts &Kinzler, 2007; Sporer, 2001)。

大量的实验研究表明, 人们再认本族面孔的准确率显著高于异族面孔, 这种现象被称为异族效应(Other-race effect, ORE) (Meissner & Brigham,2001)。异族效应是非常普遍的, 存在于不同的种族(Meissner & Brigham, 2001)和不同年龄的群体中,如儿童(Goodman et al., 2007; Sangrigoli & De Schonen, 2004), 甚至婴儿中(Lee, Anzures, Quinn,Pascalis, & Slater, 2011)。近几年来, 研究者使用事件相关电位和核磁共振来研究异族效应的神经机制。如当人们看正立的本族面孔时, 相对于异族面孔, 脑后部的 N170波峰更低, 暗示着异族效应可能在 170 ms时就已经开始产生(Caharel et al.,2011)。Golby, Gabrieli, Chiao 和 Eberhardt (2001)使用 fMRI发现双侧中间的梭状区(bilateral middle fusiform areas)在看本族面孔时激活程度更大, 并且左侧梭状区的激活程度与本族面孔再认优势呈正相关。

虽然已有许多行为数据来阐明异族效应的影响因素和发展过程, 也有不少的神经成像研究来阐明异族效应的认知过程和神经机制, 但是从视觉加工角度探讨异族效应的研究还不多。一些研究者发现不管是看本族面孔还是看异族面孔, 东方被试和西方被试都采用了一致的视觉策略(visual strategies):西方被试都集中看面孔的眼睛和嘴巴部位, 而东方被试集中看面孔的鼻子部位(Blais, Jack,Scheepers, Fiset, & Caldara, 2008; Kelly, Miellet, &Caldara, 2010)。有研究(Miyamoto, Nisbett, &Masuda, 2006; Norenzayan, Smith, Kim, & Nisbett,2002)发现西方人是以分析式的策略加工信息而东方人是以整体的方式加工信息, 因此 Blais等人(2008)认为东西方民族观察面孔的差异是由东西方知觉加工的策略不同引起的:西方人更偏重于分析式的知觉加工策略, 因此他们更偏好于看面孔的各部分特征; 而东方人更偏重于整体式的知觉加工策略, 因此鼻子这个面孔的中心位置更有利于他们进行整体加工。研究者也从发展心理学的角度探讨了儿童在加工本族和异族面孔时在视觉策略上的差异。Liu等人(2011)发现随着年龄的增加, 4~9个月的中国婴儿看中国人面孔的鼻子没有增加, 而看高加索白人的鼻子显著减少。婴儿的研究似乎表明中国婴儿在看本族和异族面孔时会采用不同的视觉策略。最近, Fu, Hu, Wang, Quinn和Lee (2012)的研究证实了Liu等人(2011)的结果。在他们的研究中,要求成人被试记忆并再认异族(高加索白人)和本族(中国人)面孔, 结果发现无论是在记忆还是再认阶段, 中国成人均更多地看本族面孔的鼻子和嘴巴区域却更多地看异族面孔的眼睛区域(Fu et al.,2012)。Fu等人(2012)的研究结果与专家—— 新手理论一致。有关专家和新手加工方式的研究表明,专家在进行编码时倾向于使用整体化的加工方式,而新手则较多地使用分析性的特征加工方式(Diamond & Carey, 1986; Gauthier & Bukach,2007)。对本族面孔更多的视觉经验将人们塑造成自身物种或种族的面孔加工专家, 从而对本族面孔更多地采取以鼻子为中心的整体化视觉加工策略。

在 Liu等人(2011)对婴儿的研究中, 预示着面孔加工视觉策略的异族效应会逐渐出现, 而 Fu等人(2012)对成人的研究可能代表着面孔加工视觉策略异族效应的发展终点, 但遗憾的是目前还没有其它年龄段被试的研究成果。对不同年龄段的被试进行相关研究能使我们了解视觉加工上的异族效应的发展过程以及经验在塑造视觉加工中的作用。此外, 以往相关研究只用单一眼动变量来探究视觉加工上的异族效应, 如Blais等人(2008)和Kelly等人(2010)的研究是以注视点个数作为眼动指标, 而Liu等人(2011)和 Fu等人(2012)是以注视时间作为眼动指标。本研究拟以幼儿为被试, 运用眼动技术,以注视时间和注视点个数为指标, 探讨幼儿在面孔加工时在视觉策略上的异族效应。为探究幼儿的面孔加工视觉策略与成人的差异, 作为对照并进一步验证Fu等人(2012)的实验结果, 研究也同时取样一组成人被试。所有被试之前没有与异族个体有过直接接触。首先给他们呈现一组随机混在一起的中国人面孔和高加索人面孔照片, 告诉被试这些是实验者的熟人, 要求被试记住。在之后的测验阶段, 这些熟人照片与另一些非熟人照片随机混杂在一起呈现给被试, 要求被试一张一张地判断是否熟人照片。我们使用了一台眼动仪来记录被试在面孔区域上的注视点, 并使用SPSS 18.0软件分析被试的眼动数据。我们假设, 相对于异族面孔, 中国人更多地看本族面孔的鼻子和嘴巴区域而更少地看本族面孔的眼睛区域。此外, 我们预期随着年龄的增加,接触面孔数目的增加, 中国人以鼻子为中心的整体化加工方式会得到发展。

2 研究方法

2.1 被试

幼儿实验在浙江省某幼儿园实施, 取了大、中、小三个班级共64名幼儿(37名男孩, 27名女孩, 平均年龄 63.2月, 标准差 9.28月), 实验征得了他们父母的同意。成人实验在浙江省某大学实施, 共有30名在校本科生(14名男生, 16名女生, 平均年龄21岁, 标准差 1.25岁)参加。在实验前, 他们了解了将要执行的任务并且同意参与, 实验结束后获得一定的报酬。所有的被试都是浙江省本地居民, 他们没有与高加索或其它非中国人种的异族个体有过直接接触。他们的视力或矫正视力正常, 成人均为右利手, 而且都正确理解了实验任务。我们把幼儿被试分为两个年龄组, 低年龄幼儿组(N

=32,M

=54.6月,SD

=2.79月)和高年龄幼儿组(N

=32,M

=71.9月,SD

=3.70月), 并把成人组作为幼儿组的对照。2.2 实验材料

共使用14张高加索人面孔照片(12张高加索女面孔照片, 2张高加索男面孔照片)和14张中国人面孔照片(12张中国女面孔照片, 2张中国男面孔照片)。其中 3张高加索女面孔照片和 3张中国女面孔照片是需要被试记忆的关键图片, 另有9张高加索女面孔照片和9张中国女面孔照片与这些关键照片混合呈现在再认测试阶段, 剩下的2张高加索男面孔照片和2张中国男面孔照片是在正式实验开始前的练习阶段让被试了解、熟悉这个实验的任务使用的。正式实验中的照片是根据之前一个“配对实验”的结果选取出来的。该实验要求20名被试对40张中国女和 40张高加索女两类面孔照片的吸引度从1 (非常难看) ~ 7 (非常有吸引力)进行评分, 取每类照片的平均分处在中间的 12张照片作为正式实验用的照片(共24张照片, 中外各12张), 配对样本t

检验显示这两类照片的吸引力评分没有显著差异。这样的选取标准控制了照片上面孔本身的魅力可能对实验结果的影响。这些照片都由Photoshop CS3软件标准化到相同的形状和大小, 照片宽500像素、13.5 cm、12.7°视角, 高700像素, 18.9 cm、17.9°视角, 分辨率72像素每英寸。此外, 他们的眼睛、鼻子和嘴也调整到几乎同一的位置。照片上所有的面孔都是正面前视。为了防止肤色对实验结果的影响, 照片统一调整成灰色, 明度和亮度也经过 Photoshop软件进行统一调整。这些照片上的人面部无明显标志(如胡须、眼镜、皮肤黑痣、化妆等), 年龄为20~40岁之间。为了控制不同人头发、耳朵、脖子等面孔外部特征的影响, 所有的脸部被统一的椭圆形框起来(如图 1)。

图1 本研究中使用的照片及AOI画法示例

Tobii 1750眼动仪(0.5度精确性, 17英寸屏幕,50 Hz采样率, 1280 × 1024像素分辨率)用来记录被试的眼动数据。Tobii Studio程序用来控制刺激的呈现。

使用SPSS 18.0统计软件对数据进行分析。

2.3 实验过程

每个被试单独完成实验, 他们距离眼动仪 60 cm。幼儿通过口头回答来完成再认判断, 实验助手按鼠标记录幼儿的判断, 成人被试则由他们自己按鼠标左右键判断照片是否是熟人。左键表示肯定,右键表示否定。被试在正式实验前需要完成一个练习实验, 让被试熟悉实验过程。

正式实验包括一个记忆阶段和三个测试阶段。在记忆阶段, 被试将在眼动仪屏幕上看到6张熟人照片(3张中国女面孔照片, 3张高加索女面孔照片),这些照片是从24张女面孔照片中随机抽取出来的,它们仅仅是被实验者指示为“熟人照片”, 与那些非熟人照片实质上没有区别。当这些熟人照片呈现完后, 测试阶段便开始, 总共有三轮测试。在每轮测试中, 这6张熟人照片与另外6张非熟人的照片混合在一起, 由被试来判断它们是否是熟人, 总共有12次判断。在这三次测试中, 熟人照片都是相同的,而非熟人的照片则没有重复呈现, 是由剩下的 18张女面孔照片中抽取出来的。此外, 三次测验的顺序在被试间采取拉丁方平衡设计, 记忆阶段和每轮测试阶段结束后被试都有30 s的休息时间。

在记忆阶段, 主试首先告诉被试:“你会看到一些我的熟人照片, 请记住他们!”然后在眼动仪屏幕上依次给被试呈现6张照片, 每张呈现3 s, 呈现结束后立即有一个3 cm的卡通人物头像在屏幕中央出现, 并提示说:“看下一张!”

在每一测试阶段, 熟人照片与另外6张新的陌生人照片混在一起, 一张一张地在眼动仪屏幕上呈现, 要求被试依次判断它们是否是熟人照片。一旦助手按键记录下被试的反应(幼儿被试)或被试自己按键反应后(成人被试), 这张照片就切换成卡通人物头像, 并有卡通人物的配音向被试反馈说这张照片是否是熟人。如果这张照片是熟人, 卡通人物就说:“是熟人, 再看一遍!”之后这张照片就再呈现给被试看3 s。被试复习完该照片后, 屏幕上又一次切换出卡通人物, 说:“看下一张!”, 于是下一个试次开始。如果呈现的不是熟人照片, 卡通人物就报告说:“不是熟人, 看下一张!”紧接着下一个面孔判断开始。

在每次记忆或测试阶段前, 需要对被试的眼动进行校准。校准程序要求被试用眼睛追踪屏幕上跳跃的小红球而保持头部不动。小红球的直径会在0~1寸之间变化。如果被试的注视点落在距离小红球中心一寸外, 则需要被试重新校正。

3 结果

3.1 行为结果

在不同种族面孔照片上, 各年龄组被试在测试阶段的正确率与反应时见表1。以年龄组作为被试间变量、面孔种族作为被试内变量, 分别对反应时、正确率进行3 (年龄组) × 2 (面孔种族)的重复测量方差分析, 结果发现:年龄组在反应时, 正确率上的主效应都显著,F

(2, 91)=31.91,p

<0.001,η

=0.41;F

(2, 91)=58.38,p

<0.001,η

=0.56。面孔种族的主效应和它与年龄组的交互作用都不显著, 所有p

>0.05。LSD事后检验分析发现:成人组的再认正确率要显著高于高、低年龄幼儿组, 所有的p

<0.001, 高年龄组幼儿的正确率又高于低年龄组幼儿,p

=0.049; 成人组的反应时要显著短于高、低年龄幼儿组, 所有的p

<0.001; 高年龄幼儿组的反应时要显著短于低年龄组幼儿的反应时,p

=0.011。3.2 眼动数据结果

由于被试在各个测验阶段都复习了熟人照片,而且熟人照片呈现的时间都是3s, 这与熟人照片在记忆阶段的呈现时间一样长, 而且被试所执行的都是相同的面孔编码任务, 所以我们把这一阶段的眼动数据合并为一类进行分析, 统一归为“面孔编码”阶段的眼动数据。而将测验阶段要求被试判断是否熟人照片时被试加工面孔的眼动数据统一归入“面孔提取”阶段。为了检验被试在注视面孔关键特征(眼睛、鼻子、嘴巴)上的差异, 我们为每张面孔定义了一系列的兴趣区(AOIs):整脸(面孔轮廓里面的区域), 眼睛, 鼻子和嘴巴(见图1)。

3.2.1 对注视时间的分析

(1)对整脸注视时间的分析

各年龄组被试在加工面孔的不同阶段时看整脸的平均时间、标准差见表2。分别对编码和提取面孔阶段的整脸注视时间进行 2 (面孔种族:中国人和高加索白人) × 3 (年龄组:低年龄幼儿组, 高年龄幼儿组和成人组)的重复测量方差分析, 结果显示在编码阶段面孔种族主效应显著F

(1,91)=4.50,p

=0.037,η

=0.05, 年龄组主效应显著F

(2,91)=4.01,p

=0.021,η

=0.08, 种族和年龄组的交互作用不显著,p

>0.05。LSD事后检验显示成人在编码面孔阶段看整脸的时间显著高于高年龄幼儿组,p

=0.007;配对样本t

检验显示中国人在看高加索人整脸时的持续时间显著高于本族面孔,t

(93)=-2.15,p

=0.034。在提取阶段只有年龄组主效应显著F

(2,91)=41.53,p

<0.001,η

=0.48。LSD事后检验显示成人在提取面孔阶段看整脸的时间显著低于高低年龄幼儿组,高年龄组幼儿又显著低于低年龄组幼儿, 所有的p

<0.001。(2)对注视眼睛、鼻子、嘴巴兴趣区时间比例的分析

对于每张照片, 我们均计算出落在眼睛、鼻子、嘴巴和整脸这些兴趣区上注视点的时间。由于不同年龄组被试看整脸的持续时间不同, 并且为了控制眨眼或者眼睛瞬间脱移屏幕等导致被试总注视时间的不一致, 我们计算出注视眼睛、鼻子、嘴巴这些兴趣区的持续时间各自占注视整脸时间的比例。

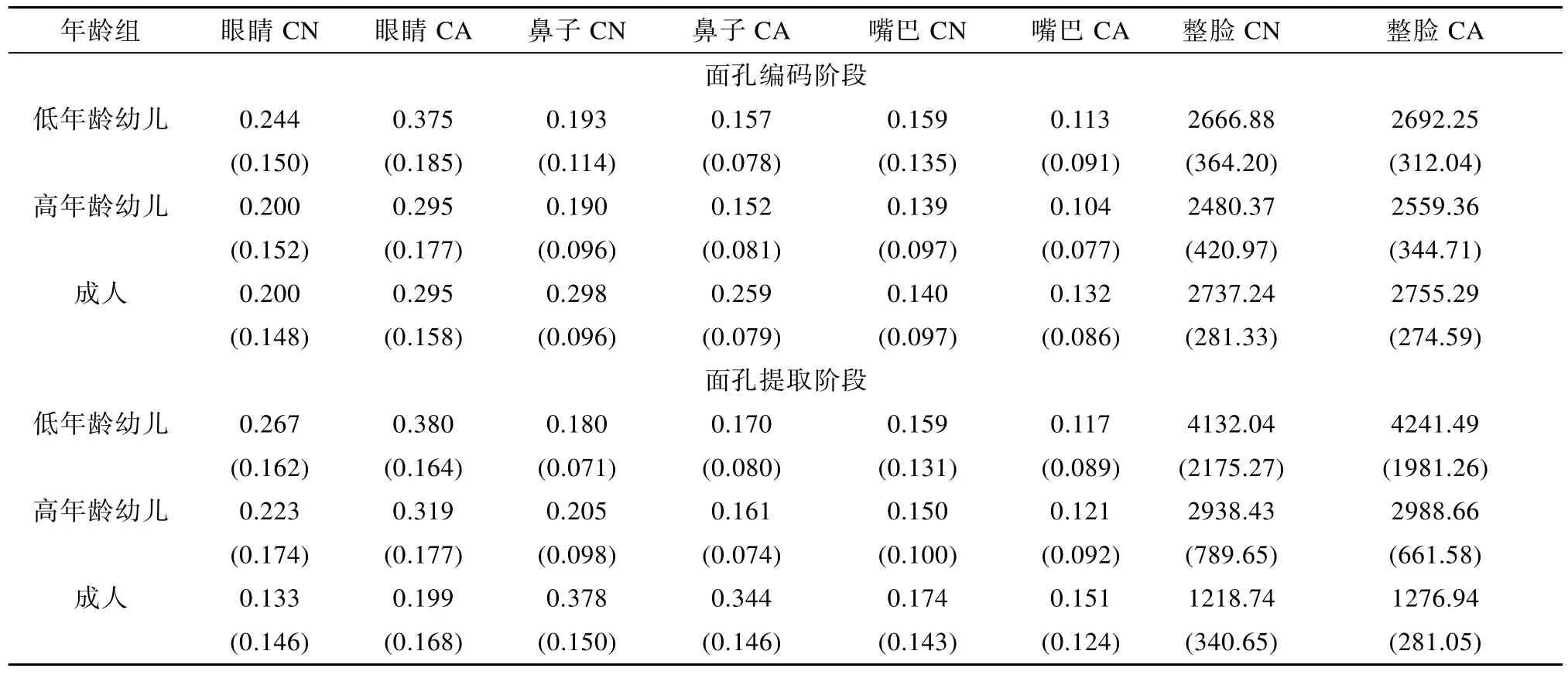

表2展示了各个年龄组的被试在加工面孔的不同阶段(编码和提取)时看整脸的平均时间、标准差以及看各个兴趣区(眼睛、鼻子、嘴巴)时间比例的平均值和标准差。

分别对编码和提取面孔阶段注视时间比例进行2 (面孔种族:中国人和高加索白人) × 3 (年龄组:低年龄幼儿组, 高年龄幼儿组和成人组) × 3 (特征区:眼睛、鼻子和嘴巴)的重复测量方差分析, 结果显示在编码阶段面孔的种族、特征区和年龄的主效应显著F

(1,91)=12.76,p

=0.001,η

=0.12;F

(2,182)=25.41,p

< 0.001,η

=0.22;F

(2,91)=7.24,p

=0.001,η

=0.14。特征区和年龄组的交互作用显著,F

(4,182)=3.36,p

=0.011,η

=0.07, 特征区和种族的交互作用也显著,F

(2,182)=96.33,p

< 0.001,η

=0.51, 没有其他显著的交互作用, 所有的p

> 0.05。

表1 不同年龄组被试在不同种族照片上的再认成绩(反应时和正确率的平均值和标准差)

对特征区和年龄组的交互作用进行简单效应检验, 使用单因素方差分析, 把年龄组作为自变量,看眼睛、鼻子、嘴巴区域的持续时间的比例作为因变量, 结果发现:在编码阶段只有在看鼻子区域的持续时间的比例上, 年龄组的主效应显著,F

(2,91)=15.73,p

<0.001。LSD事后检验显示成人看鼻子的持续时间的比例显著高于两组幼儿, 所有的p

<0.001, 两组幼儿间差异不显著。

表2 各年龄组被试在加工面孔的不同阶段时看整脸的平均时间、标准差(单位:ms)以及看各个兴趣区(眼、鼻、嘴)时间比例的平均值和标准差

对特征区和种族的交互作用进行简单效应检验, 使用配对样本t

检验比较看中外种族面孔时各兴趣区持续时间比例的差异, 结果发现在编码阶段看异族面孔的眼睛的持续时间的比例显著高于看本族面孔的眼睛,t

(93)=−11.77,p

<0.001, 而看异族面孔的鼻子和嘴巴的持续时间的比例显著少于看本族面孔的这两个区域,t

(93)=5.33,p

<0.001;t

(93)=4.29,p

<0.001。在提取阶段面孔的种族、特征区和年龄的主效应显著F

(1,91)=12.37,p

=0.001,η

=0.12;F

(2,182)=15.09,p

< 0.001,η

=0.14;F

(2,91)=4.58,p

=0.013,η

=0.09。种族和年龄的交互作用显著F

(2,91)=3.10,p

=0.050,η

=0.06, 特征区和年龄组的交互作用显著,F

(4,182)=12.00,p

<0.001,η

=0.21, 特征区和种族的交互作用也显著,F

(2,182)=86.22,p

< 0.001,η

=0.49, 三者的交互作用不显著,p

>0.05。对特征区和年龄组的交互作用进行简单效应检验, 使用单因素方差分析, 把年龄组作为自变量,看眼睛、鼻子、嘴巴区域的持续时间的比例作为因变量, 结果发现:在提取阶段看眼睛和鼻子区域的持续时间的比例上, 年龄组的主效应均显著,F

(2,91)=7.53,p

=0.001;F

(2,91)=31.78,p

<0.001。LSD事后检验显示:成人看眼睛的持续时间的比例显著低于两组幼儿, 所有的p

<0.013, 两组幼儿间的差异不显著; 成人看鼻子的持续时间的比例显著高于两组幼儿, 所有的p

<0.001, 两组幼儿间的差异也不显著。对特征区和种族的交互作用进行简单效应检验, 使用配对样本t

检验比较看中外种族面孔时各兴趣区持续时间比例的差异, 结果发现在提取阶段看异族面孔的眼睛的持续时间的比例显著高于看本族面孔的眼睛,t

(93)=−10.72,p

<0.001, 而看异族面孔的鼻子和嘴巴的持续时间的比例显著少于看本族面孔的这两个区域,t

(93)=4.73,p

<0.001;t

(93)=5.60,p

<0.001。3.2.2 对注视点个数的分析

(1)对整脸注视点个数的分析

各年龄组被试在加工面孔的不同阶段时看整脸的平均注视点个数、标准差见表3。分别对编码和提取面孔阶段的整脸注视点个数进行 2 (面孔种族:中国人和高加索白人) × 3 (年龄组:低年龄幼儿组, 高年龄幼儿组和成人组)的重复测量方差分析, 结果显示在编码阶段只有年龄组主效应显著F

(2,91)=40.88,p

<0.001,η

=0.47。LSD 事后检验显示成人在编码面孔阶段看整脸的注视点个数显著多于两组幼儿组, 所有的p

<0.001。在提取阶段面孔种族主效应显著F

(1,91)=4.18,p

=0.044,η

=0.04,年龄组主效应显著F

(2,91)=25.05,p

<0.001,η

=0.36, 种族和年龄组的交互作用不显著,p

>0.05。LSD事后检验显示成人在提取面孔阶段看整脸的注视点个数显著少于高年龄幼儿组,p

<0.001, 高年龄幼儿组又显著少于低年龄幼儿组,p

=0.027;配对样本t

检验显示中国人在看高加索人整脸时的注视点个数显著多于本族面孔,t

(93)=−2.06,p

=0.042。(2)对注视眼睛、鼻子、嘴巴兴趣区上的注视点个数的比例分析

对于每张照片, 我们均计算出落在眼睛、鼻子、嘴巴和整脸这些兴趣区上的注视点个数。由于不同年龄组被试看整脸的平均注视点个数不同, 并且为了控制眨眼或者眼睛瞬间脱移屏幕等导致被试总注视点个数的不一致, 我们计算出注视眼睛、鼻子、嘴巴这些兴趣区上的注视点个数各自占整脸注视点个数的比例。

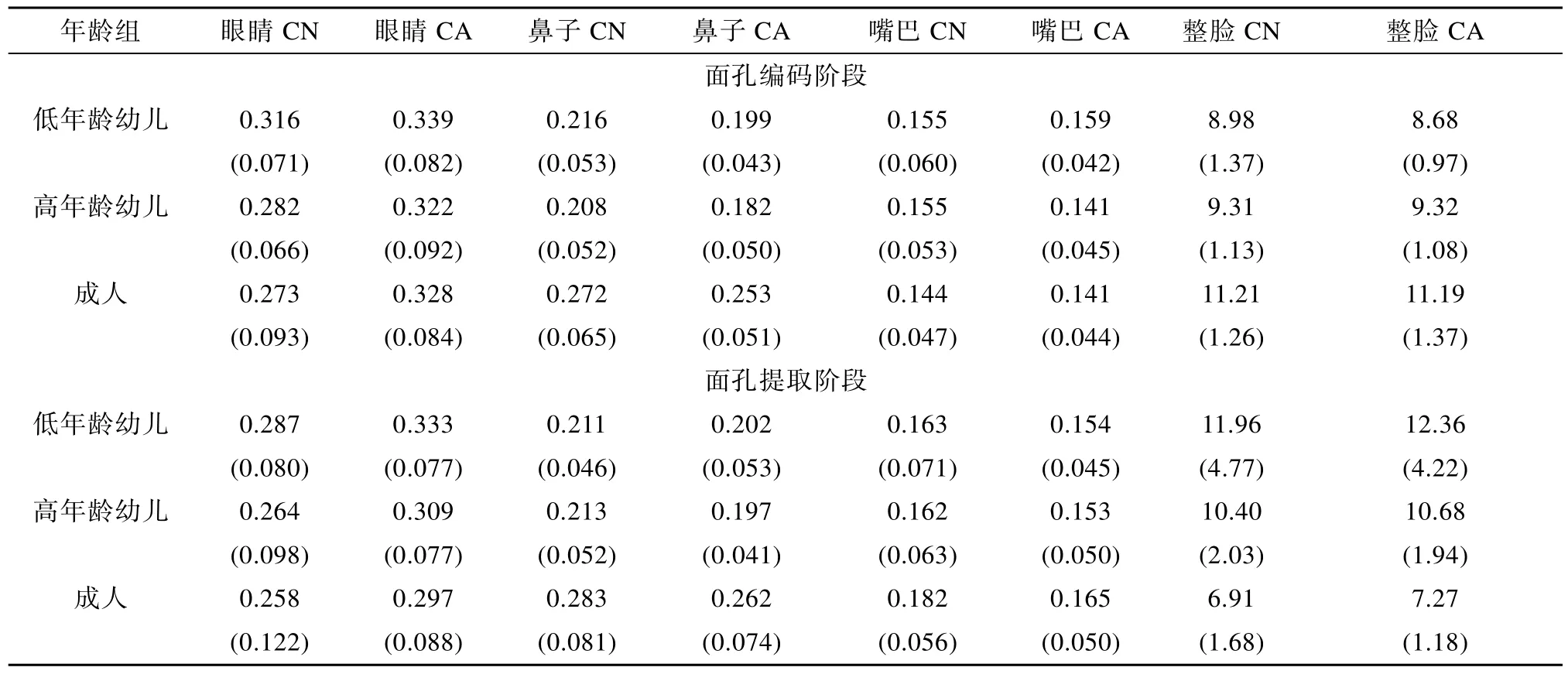

表3展示了各个年龄组的被试在加工面孔的不同阶段时看整脸的平均注视点个数、标准差以及看各个兴趣区(眼睛、鼻子、嘴巴)的注视点个数比例的平均值和标准差。

分别对编码和提取面孔阶段的注视点个数比例进行2 (面孔种族:中国人和高加索白人) × 3 (年龄组:低年龄幼儿组, 高年龄幼儿组和成人组) × 3(特征区:眼睛、鼻子和嘴巴)的重复测量方差分析,结果显示在编码阶段面孔的种族、特征区和年龄的主效应显著F

(1,91)=4.30,p

=0.041,η

=0.05;F

(2,182)=147.80,p

< 0.001,η

=0.62;F

(2,91)=7.38,p

=0.001,η

=0.14。特征区和年龄组的交互作用显著,F

(4,182)=4.59,p

=0.001,η

=0.09, 特征区和种族的交互作用也显著,F

(2,182)=25.74,p

<0.001,η

=0.22, 没有其他显著的交互作用, 所有的p

> 0.05。对特征区和年龄组的交互作用进行简单效应检验, 使用单因素方差分析, 把年龄组作为自变量,看眼睛、鼻子、嘴巴区域的注视点个数比例作为因变量, 结果发现:在编码阶段只有在看鼻子区域上,年龄组的主效应显著,F

(2,91)=17.01,p

<0.001。LSD事后检验显示成人看鼻子的注视点个数比例显著高于两组幼儿, 所有的p

<0.001, 两组幼儿间的差异不显著。对特征区和种族的交互作用进行简单效应检验, 使用配对样本t

检验比较看中外种族面孔时各兴趣区注视点个数比例的差异, 结果发现在编码阶段看异族面孔眼睛的注视点个数比例显著高于看本族面孔的眼睛,t

(93)=-5.40,p

<0.001, 而看异族面孔鼻子的注视点个数比例显著低于看本族面孔的这个区域,t

(93)=4.83,p

<0.001。在提取阶段面孔的种族、特征区和年龄的主效应显著F

(1,91)=8.28,p

=0.005,η

=0.08;F

(2,182)=67.27,p

< 0.001,η

=0.43;F

(2,91)=10.14,p

<0.001,η

=0.18。特征区和年龄组的交互作用边缘显著,F

(4,182)=3.64,p

=0.07,η

=0.07, 特征区和种族的交互作用显著,F

(2,182)=26.87,p

< 0.001,η

=0.23, 没有其他显著的交互作用, 所有的p

>0.05。

表3 各年龄组被试在加工面孔的不同阶段时看整脸的平均注视点个数、标准差(单位:个)以及看各个兴趣区(眼、鼻、嘴)注视点个数比例的平均值和标准差

对特征区和年龄组的交互作用进行简单效应检验, 使用单因素方差分析, 把年龄组作为自变量,看眼睛、鼻子、嘴巴区域的注视点个数比例作为因变量, 结果发现:在提取阶段只有看鼻子区域上,年龄组的主效应显著,F

(2,91)=15.05,p

<0.001。LSD事后检验显示:成人看鼻子的注视点个数比例显著高于两组幼儿, 所有的p

<0.001, 两组幼儿间的差异不显著。对特征区和种族的交互作用进行简单效应检验, 使用配对样本t

检验比较看中外种族面孔时各兴趣区注视点个数比例的差异, 结果发现在提取阶段看异族面孔眼睛的注视点个数比例显著高于看本族面孔的眼睛,t

(93)=-6.28,p

<0.001, 而看异族面孔的鼻子和嘴巴的注视点个数比例显著低于看本族面孔的这两个区域,t

(93)=3.24,p

=0.002;t

(93)=2.64,p

=0.010。4 讨论

4.1 行为结果

在行为指标(反应时和正确率)上, 本研究并未发现异族效应。对于成人被试, 可能是本研究中的任务难度较简单, 导致未出现行为指标上的异族效应。对于幼儿被试, 虽然有些研究发现幼儿再认本族面孔的正确率比异族面孔高(Pezdek, Blandon-Gitlin, & Moore, 2003), 但是也有一些研究并没有发现在幼儿中存在这种效应(Chance, Turner, &Goldstein, 1982; Goodman et al., 2007)。Goodman等人(2007)认为再认本族面孔的优势可能在幼儿中更具可塑性。虽然幼儿接触到的本族面孔已经远远多于异族面孔, 但是受限于认知发展的不成熟, 这种再认本族面孔的优势可能还不稳定。此外, 可能也与我们采用较少的需要记忆的面孔照片有关。前人研究中要求被试记忆的关键照片数量一般都超过 6张。在要求被试记忆少量面孔照片的范式中,被试可能对新异刺激—— 异族面孔更加感兴趣,分配更多的认知资源, 从而削弱经典的异族效应。未来的研究可以考察在被试记忆不同数目的本族、异族面孔照片时, 被试再认成绩的差异。最后, 我们没有在行为结果上观测到异族效应, 也可能是因为我们的实验照片选取标准造成的, 我们选取照片时按照被试对这些面孔吸引力的评分做了匹配, 这一操作很可能导致中国被试再认这两组照片的难度没有显著差异。

最后, 在本研究中, 成人再认面孔的正确率要显著高于幼儿, 在反应时上, 成人也更快, 这与随着年龄增加, 认知能力的发展有关。

4.2 中外面孔各兴趣区的注视时间比例和注视点个数比例的差异及其年龄发展

本研究发现国内生活的幼儿和成人在加工面孔时存在视觉策略上的异族效应, 即无论从注视时间的比例还是从注视点个数的比例上来研究, 中国被试在加工面孔时, 看本民族面孔的鼻子和嘴巴区域均显著多于高加索人面孔, 而看本族面孔的眼睛区域却显著少于高加索人面孔。中国被试加工中国人面孔时更多地看鼻子区域可能反映了中国人对本族面孔相对于异族面孔更多地采用整体化的加工方式, 因为鼻子这个面孔中心区域有利于人们收集面孔各个部位的信息, 这与专家—— 新手理论一致:专家在进行编码时倾向于使用整体化的加工方式, 而新手则较多的使用分析性的特征加工方式(Diamond & Carey, 1986; Gauthier & Bukach,2007)。由于个体一般只与同种族人有直接接触, 对本族面孔的视觉经验占主导地位, 而与异族人交往较少, 对异族面孔的视觉经验也相应更少, 甚至完全没有, 从而导致出现异族效应, 即接触经验将我们塑造成自身物种或种族的面孔加工专家, 因此对本族面孔更多地采用以鼻子为中心的整体化加工策略, 这与Michel, Rossion, Han, Chung和Caldara(2006)的研究结果一致:他们发现相对于加工异族面孔, 人们对本族面孔的加工更倾向于整体化加工。但是, 由于本研究中的被试很少接触高加索人,在他们采用分析式的策略加工异族面孔时会倾向于更多地注视高加索面孔上最有特点的部位——眼睛, 因为有研究证明用来正确识别面孔的信息包括在面孔的眼睛区域(Caldara et al., 2005)。

本研究的结果与Blais等人(2008)和Kelly等人(2010)的研究结果不一致。他们的研究均一致表明虽然东西方人在看面孔时采用了不同的视觉策略(东方人更多地看鼻子部位, 西方人更多地看眼睛部位), 但是他们在看本族和异族的面孔时并不存在差异。Blais等人(2008)和 Kelly等人(2010)的研究采用的东方被试均是在外的留学生, 他们在参加实验时已经有了许多异族经验。由于异族效应具有可塑性, 对异族面孔的经验能降低异族效应(Goldstein & Chance, 1985; Sangrigoli, Pallier,Argenti, Ventureyra, & De Schonen, 2005), 能使被试对异族面孔的部分表征变为整体表征(McKone,Brewer, MacPherson, Rhodes, & Hayward, 2007), 正如那些对幼儿经验更多的成人(幼儿园老师)比那些对幼儿没有经验的成人对幼儿面孔更多地采用整体化加工(Pellicano & Rhodes, 2003)。因此, 有可能是Blais等人(2008)和Kelly等人(2010)的东方被试直接对高加索白人的接触减弱了他们的异族效应从而促使他们把文化特异的加工本族面孔的视觉策略(整体加工方式)应用到了加工异族面孔上。这个推论也与Tanaka, Kiefer和Bukach (2004)的研究结果一致, 他们发现生活在北美的亚洲成人加工亚洲面孔和高加索面孔的整体化程度一致。

本研究以注视时间和注视点个数作为眼动指标进一步验证了Fu等人(2012)的研究结果, 并把被试样本扩展到了幼儿。对本族面孔更多地采取以鼻子为中心的整体加工视觉方式已早在4~7岁的幼儿身上存在, 对本族面孔更多的视觉经验已经把幼儿塑造成了加工本族面孔的专家。此外, 在Liu等人(2011)对婴儿的研究中, 预示着面孔加工视觉策略的异族效应会逐渐出现, 而本研究发现4~7岁的幼儿已存在这一效应。因此, 有必要取样更小年龄段的儿童来进一步探究这一效应产生的具体年龄段,以便更深入地了解视觉加工上的异族效应的发展过程以及经验在塑造视觉加工中的作用。

本研究还发现相对于幼儿组被试, 中国成人组被试在加工面孔时, 更倾向于以鼻子为中心的整体化加工策略, 这也与专家—— 新手理论一致, 因为随着年龄的增长, 人们经验了更多的面孔, 加工面孔也就更加专家化。在本研究中, 并未发现高年龄组幼儿比低年龄组幼儿表现出更多的以鼻子为中心的整体化加工策略, 说明本研究中的两年龄组幼儿对面孔的整体化加工并未表现出质的差异。因此,未来的研究可以使用更多的年龄组幼儿或儿童的样本来探索发生这种质的变化的具体年龄段。此外,在看鼻子的时间比例上, 本研究只发现了年龄组的主效应, 却未发现年龄组和面孔种族的交互作用,这说明对于异族面孔, 中国人随着年龄的增长也是趋向于以鼻子为中心的整体化加工方式。即使仅仅只对本族面孔的经验, 也能促进对异族面孔的整体化加工。

4.3 未来研究方向

在本研究中, 我们只使用了一类异族面孔——高加索白人面孔, 因此我们并不知道中国人在加工其他异族面孔(如南亚人面孔或美国黑人面孔等)时,相对于加工本族面孔, 是否还是主要注视眼睛区域。由于关于亚洲和高加索人面孔的形态学研究发现, 这两种种族间的面孔特征存在差异, 亚洲人面孔具有更长的双眼距离, 更小的眼睛和更大的鼻子(Farkas, Forrest, & Litsas, 2000; Hajnis, Farkas,Ngim, Lee, & Venkatadri, 1994; Le, Farkas, Ngim,Levin, & Forrest, 2002)。很可能是这种不同的面孔结构导致了中国人注视高加索人面孔和中国人面孔时存在差异, 而非加工本族面孔时更倾向于整体化加工。因此, 有必要增加其他异族面孔刺激来验证上述的可能性。此外, 本研究为了降低幼儿做实验时的任务难度和他们的疲劳度, 我们采用了较少的需要记忆的关键面孔照片并把考试阶段分成三部分, 还在考试阶段让被试对关键面孔照片进行了复习(再看一遍)。可能正是这种较简单的实验任务导致本研究的成人被试在行为指标(反应时和正确率)上, 并未发现异族效应。未来的研究可以设置新的实验范式(增加实验任务的难度)以眼动数据为指标来进一步探究面孔加工异族效应的相关研究。最后, 本研究认为中国被试在加工本族和异族面孔时存在视觉加工上的差异是由他们对本族和异族面孔的不同经验引起的, 为进一步验证这个假设, 未来的研究可以增加有丰富的异族经验的中国被试做相似的实验。

5 结论

本研究证明国内生活的幼儿和成人在加工面孔时存在视觉策略上的异族效应, 幼儿对本族面孔已经采取了以鼻子为中心的整体加工方式, 但这种整体加工方式可能会随着年龄的增加而进一步发展。

Blais, C., Jack, R.E., Scheepers, C., Fiset, D., & Caldara, R.(2008).Culture shapes how we look at faces.PLoS One,3

(8), e3022–e3022.Caharel, S., Montalan, B., Fromager, E., Bernard, C., Lalonde,R., & Mohamed, R.(2011).Other-race and inversion effects during the structural encoding stage of face processing in a race categorization task: An event-related brain potential study.International Journal of Psychophysiology, 79

(2), 266–271.Caldara, R., Schyns, P., Mayer, E., Smith, M.L., Gosselin, F.,& Rossion, B.(2005).Does prosopagnosia take the eyes out of face representations? Evidence for a defect in representing diagnostic facial information following brain damage.Journal of Cognitive Neuroscience, 17

(10),1652–1666.Chance, J.E., Turner, A.L., & Goldstein, A.G.(1982).Development of differential recognition for own- and other-race faces.Journal of Psychology

,112

, 29–37.Diamond, R., & Carey, S.(1986).Why faces are and are not special: An effect of expertise.Journal of Experimental Psychology: General, 115

(2), 107–117.Farkas, L.G., Forrest, C.R., & Litsas, L.(2000).Revision of neoclassical facial canons in young adult Afro-Americans.Aesthetic Plastic Surgery, 24

(3), 179–184.Fu, G.Y., Hu, C.S., Wang, Q.D., Quinn, P.C., & Lee, K.(2012).Adults scan own- and other-race faces differently.PLoS One, 7

(6), e37688–e37688.Gauthier, I., & Bukach, C.(2007).Should we reject the expertise hypothesis?Cognition, 103

(2), 322–330.Golby, A.J., Gabrieli, J.D.E., Chiao, J.Y., & Eberhardt, J.L.(2001).Differential responses in the fusiform region to same-race and other-race faces.Nature Neuroscience, 4

(8),845–850.Goldstein, A.G., & Chance, J.E.(1985).Effects of training on Japanese face recognition: Reduction of the other-race effect.Bulletin of the Psychonomic Society

,23

, 211–214.Goodman, G.S., Sayfan, L., Lee, J.S., Sandhei, M.,Walle-Olsen, A., Magnussen, S.,...Arredondo, P.(2007).The development of memory for own-and other-race faces.Journal of Experimental Child Psychology, 98

(4), 233–242.Hajnis, K., Farkas, L.G., Ngim, R.C.K., Lee, S.T., &Venkatadri, G.(1994).Racial and ethnic morphometric differences in the craniofacial complex.In L.G.Farkas(Ed.),Anthropometry of the head and face

(pp.201–218).

New York, NY: Raven Press.Hugenberg, K., Young, S.G., Bernstein, M.J., & Sacco, D.F.(2010).The categorization-individuation model: An integrative account of the other-race recognition deficit.Psychological Review, 117

(4), 1168–1187.Kelly, D.J., Miellet, S., & Caldara, R.(2010).Culture shapes eye movements for visually homogeneous objects.Frontiers in Perception Science, 1

, 6.Kinzler, K.D., Shutts, K., DeJesus, J., & Spelke, E.S.(2009).Accent trumps race in guiding children’s social preferences.Social Cognition, 27

(4), 623–634.Le, T.T., Farkas, L.G., Ngim, R.C.K., Levin, L.S., & Forrest,C.R.(2002).Proportionality in Asian and North American Caucasian faces using neoclassical facial canons as criteria.Aesthetic Plastic Surgery, 26

(1), 64–69.Lee, K., Anzures, G., Quinn, P.C., Pascalis, O., & Slater, A.M.(2011).Development of face processing expertise.In A.J.Calder, G.Rhodes, M.H.Johnson & J.V.Haxby (Eds.),Handbook of face perception

(pp.753–778).Oxford:Oxford University Press.Liu, S.Y., Quinn, P.C., Wheeler, A., Xiao, N.Q., Ge, L.Z., &Lee, K.(2011).Similarity and difference in the processing of same-and other-race faces as revealed by eye tracking in 4-to 9-month-olds.Journal of Experimental Child Psychology, 108

(1), 180–189.McKone, E., Brewer, J.L., MacPherson, S., Rhodes, G., &Hayward, W.G.(2007).A holistic processing deficit for other-race faces: Can it be overcome with familiarity?Perception

,36

, 224–248.Meissner, C.A., & Brigham, J.C.(2001).Thirty years of investigating the own-race bias in memory for faces: A meta-analytic review.Psychology, Public Policy, and Law,7

(1), 3–35.Michel, C., Rossion, B., Han, J., Chung, C.S., & Caldara, R.(2006).Holistic processing is finely tuned for faces of one's own race.Psychological Science, 17

(7), 608–615.Miyamoto, Y., Nisbett, R.E., & Masuda, T.(2006).Culture and the physical environment holistic versus analytic perceptual affordances.Psychological Science, 17

(2), 113–119.Norenzayan, A., Smith, E.E., Kim, B.J., & Nisbett, R.E.(2002).Cultural preferences for formal versus intuitive reasoning.Cognitive Science, 26

(5), 653–684.Pellicano, E., & Rhodes, G.(2003).Holistic processing of faces in preschool children and adults.Psychological Science, 14

(6), 618–622.Pezdek, K., Blandon-Gitlin, I., & Moore, C.(2003).Children’s face recognition memory: More evidence for the cross-race effect.Journal of Applied Psychology

,88

, 760–763.Sangrigoli, S., & De Schonen, S.(2004).Effect of visual experience on face processing: A developmental study of inversion and non-native effects.Developmental Science,7

(1), 74–87.Sangrigoli, S., Pallier, C., Argenti, A.M., Ventureyra, V.A.G.,& De Schonen, S.(2005).Reversibility of the other-race effect in face recognition during childhood.Psychological Science, 16

(6), 440–444.Shutts, K., & Kinzler, K.D.(2007).An ambiguous-race illusion in children's face memory.Psychological Science,18

(9), 763-767.Sporer, S.L.(2001).Recognizing faces of other ethnic groups:An integration of theories.Psychology, Public Policy, and Law, 7

(1), 36–97.Tanaka, J.W., Kiefer, M., & Bukach, C.M.(2004).A holistic account of the own-race effect in face recognition:Evidence from a cross-cultural study.Cognition, 93

(1),B1–B9.