生物活性复合驱油技术在杏子川油田的应用

2013-01-29王成俊乔红军梁小兵

王成俊, 洪 玲, 乔红军, 梁小兵, 薛 媛

(陕西延长石油(集团)有限责任公司 研究院, 陕西 西安 710075)

0 杏子川油田简况

杏子川油田王214注水区位于陕北安塞县王家湾乡银山峁村,注水井9口,受益井43口,含油面积3.687 km2,水驱控制面积2.27 km2,区块地质储量274×104t,注采层位为三叠系延长组长21油层;油层平均有效厚度17.3 m,孔隙度为17%,渗透率为7.96×10-3μm2,地层原油体积系数为1.029,地层原油粘度为16.056 mPa·s,地层水总矿化度24 855 mg/L,属于低粘、高矿化度、低孔、低渗油藏,试验前,区块采油速度低(1.16%),采出程度低(7.21%),综合递减率快(7%),采收率低(20%).延长油田利用生物活性复合驱油技术有效的解决了上述问题.

1 生物活性复合驱油技术机理

生物活性复合驱油技术是利用生物活性表活剂与非离子表面活性剂复配,将生物技术与化学技术结合起来,发挥两者的协同效应,改变岩石表面润湿性,提高原油相对渗透率,乳化原油,降低原油粘度,使不可动原油随注入水一起流动,提高原油的流动性.同时降低注入水和岩石界面张力,使注入水在较低压力下进入细微孔道中,驱替出细微孔隙中的不动原油,增加注入水的波及体积,从而提高原油的采收率[1,2].

2 生物活性复合驱油剂筛选与性能评价

2.1驱油剂的筛选

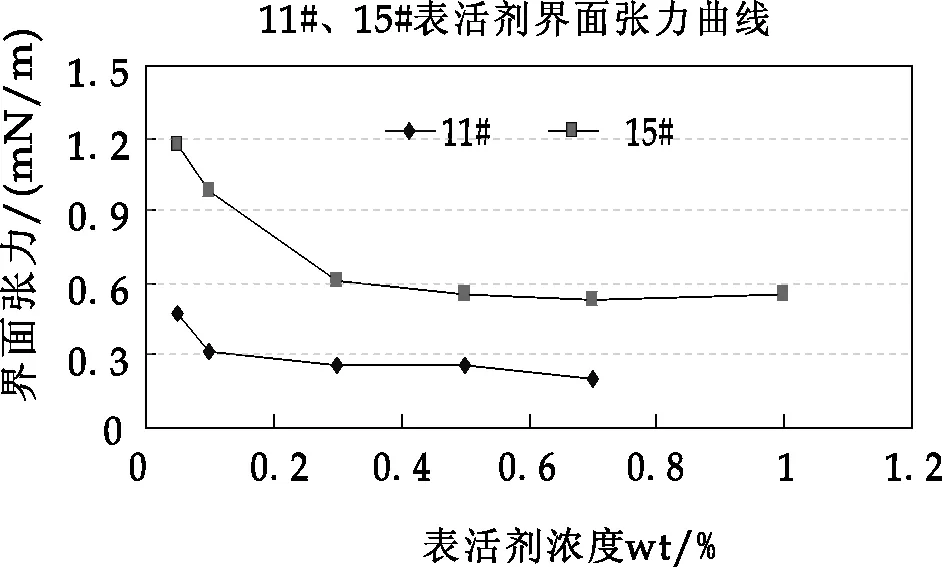

经过室内实验对比分析研究,筛选出抗盐抗钙性好、较高驱油效率、适用范围广的11#非离子表活剂和15#生物表活剂.其可在100 000 mg/L盐度的水中或Ca2+浓度9 000 mg/L的水中较好溶解,抗盐抗钙性能较好;与煤油之间的油水界面张力较低(见图1);浓度为0.3%的11#表面活性剂在人造均质岩心中驱油效率增加值为9.33%.浓度为2%的15#生物表活剂在裂缝型天然岩心中驱油效率增加值为9.85%.研究表明,15#生物表活剂可适用于矿化度大于10×104mg/L、Ca2+浓度大于9 000 mg/L的裂缝-孔隙型油藏;11#非离子表活剂适用于矿化度大于10×104mg/L、Ca2+浓度大于9 000 mg/L的孔隙型油藏,且具有降低注入压力的作用,能有效解决低渗透油藏注水压力高的问题.

图1 表活剂浓度与油水界面张力的关系曲线

2.2 抗盐抗钙性能

将11#非离子表活剂、15#生物表活剂及助剂按照一定比例进行复配,制成生物活性复合驱油剂按0.5%浓度分别溶于0、25、50、100 g/L含氯化钠的盐水中和1 000、2 500、5 000 mg/L含氯化钙的盐水中,观察驱油剂在盐水中的溶解情况(表1).实验结果分析表明,该驱油剂溶解性能很好,抗盐在100 000 mg/L以上,抗钙在5 000 mg/L以上.

表1 抗盐、抗钙、抗镁实验数据

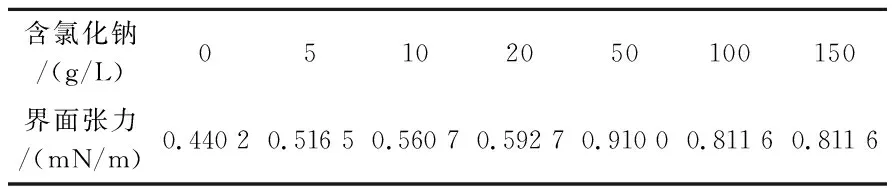

2.3 界面张力

为了驱油剂在不同矿化度水中的界面活性,在一定驱油剂浓度下测定不同盐度对油水界面张力的影响.结果表明,随着矿化度的增加,油水界面张力呈先上升后下降的趋势,但变化幅度很小(表2),所以试验用表面活性剂的抗盐性较稳定.同时也可以看出在高矿化度条件下该表面活性剂油水界面张力相对较低.

同样,保持水的总矿化度为10 000 mg/L,配制不同钙离子含量的0.5%驱油剂溶液,测试其与煤油的界面张力.实验结果(见表3)显示,随着钙离子浓度的增加,油水界面张力呈下降趋势,但变化幅度很小,所以试验用表面活性剂的抗盐性较稳定.

表2 不同矿化度条件下表面活性剂界面张力(mN/m)

表3 不同钙离子浓度下的表面活性剂界面张力(mN/m)

2.4 润湿性

参考石油天然气行业标准 SY/T5152-1999油藏岩石润湿性测定方法,利用自吸法测定岩石润湿性,测定结果见表4.从表4的实验结果可以看出,1号岩心和5号岩心的初始润湿性都是强亲水,在各自中注入驱油剂溶液后,岩石的润湿类型发生了变化,由强亲水变为亲水,说明驱油剂可改变岩石的润湿性,利于提高洗油效率[3-10].

2.5 岩心驱替实验

模拟试验区油藏温度、采用地层水和注入水,采用杏子川油田长2油层天然岩心,进行岩心驱替实验,确定驱油剂的驱油效率.

图2是岩心驱替实验的不同注入倍数下的驱油效率和注入压力的变化曲线.从曲线看出:随着驱油剂的注入,岩心洗油效率在不断增加,驱油剂浓度在0.1%~0.3%时洗油效率增加幅度较大.同时,驱油剂能显著降低注入压力,使注入压力下降幅度大于50%.

表4 自吸法测定油藏岩石润湿性实验结果

图2 驱油剂岩心驱替实验曲线

3 矿场实施工艺流程

成本低、简单、易操作是矿场实施工艺的主要特点.本次试验驱油剂矿场注入方式采用在现有注水干线上高压点滴式加入驱油剂.注入方式采取在现有注水配水间管线上外加注入驱油剂的加药装置.驱油剂自储罐由注入泵按照一定速度泵入各个注入井的单井注入管线中,与注入水混合注入地下.流程示意图见图3,主要由0.5m3的带搅拌的加药罐2个,柱塞泵2台(用一备一),闸门2套(用一备一),不锈钢管线等组成.

图3 王214试验区驱油剂加药流程图

4 现场试验

试验区自2010年5月注入高效驱油剂,配液浓度为0.5%,至2012年7月共注入驱油剂269.8 t,共注入0.41 PV.试验区共有10个注采井组,和试验前井组动态数据对比结果进行动态特征分类(表5),可以看出,试验后有60%的井组动态表现为日产液上升、含水稳定或下降、日产油上升.

表5 王214试验区注采井组动态特征分类表

图4 王214试验区长21油层砂岩厚度分布图

从试验区石油地质特征和生产动态反映特征分析,砂岩厚度及油层物性是影响井组整体效果的主要因素,见效好的井组长21砂体厚度均在40 m以上,位于主砂体上,孔隙度和渗透率相对较好,王305、王308、王311-2井组和王7井组处于砂体边部,原始含油饱和度低,注水期间为低产液,高含水,效果一般(如图4所示).

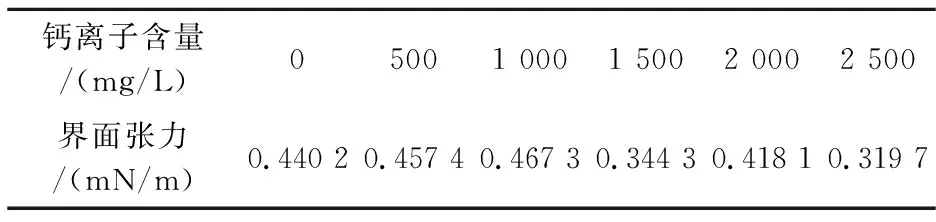

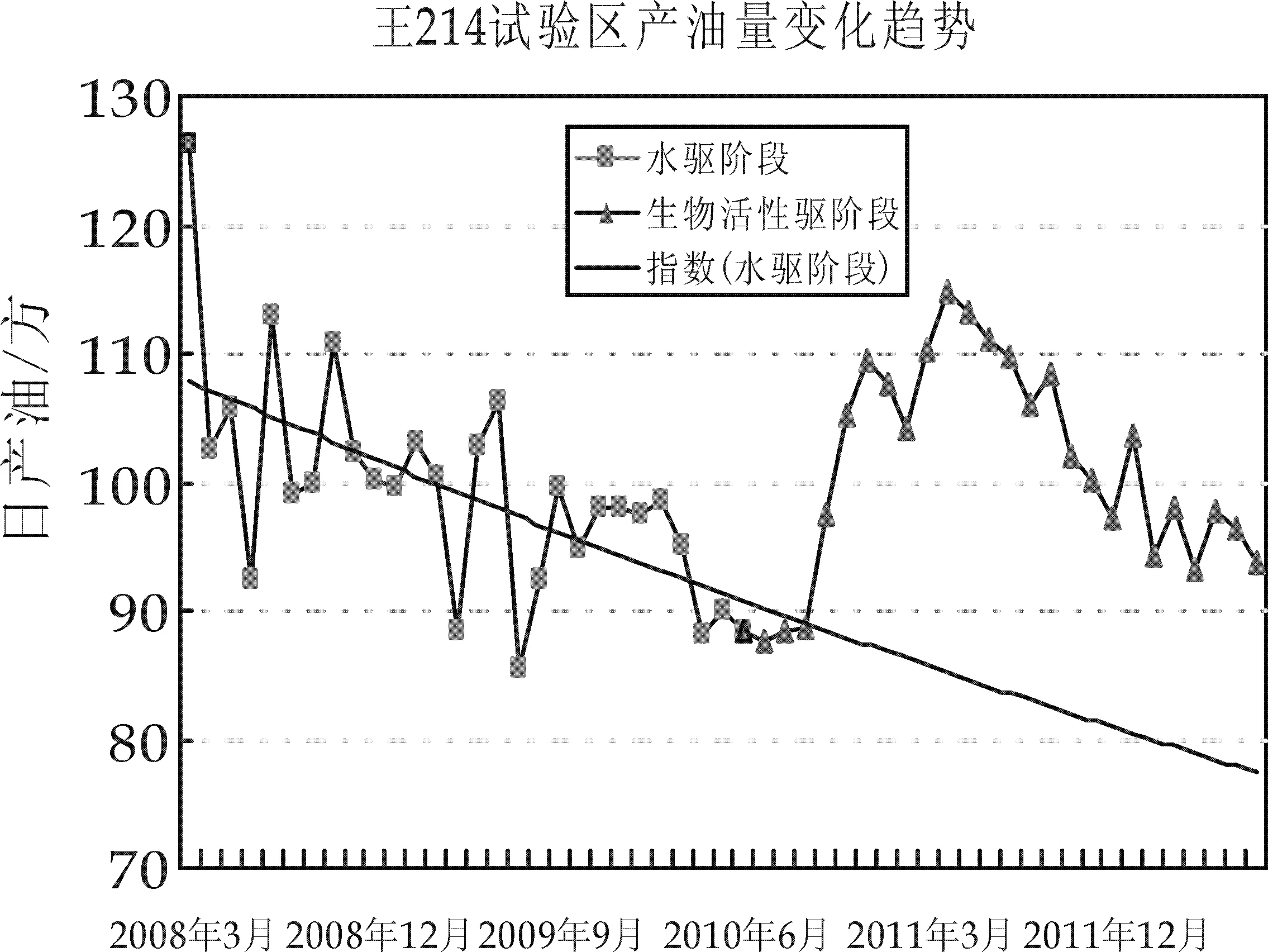

自注入驱油剂3月(约0.005 PV)后,区块整体见效,反映出日产液增加,含水下降,日产油增加的特征,截至2012年5月,油井见效率为90%,试验区日产液量由试验前的215.92 t/d增加到281. 63.19 t/d,日产油量由74.88 t/d增加到105.18 t/d,平均原油产量增加40%,综合含水率由65.3%降低到62.6%,变化幅度不大,至今区块累计增油13 555 t,水驱曲线预测提高采收率6.08%,阶段投入产出比为1∶5.06,试验取得显著效果(如图5、图6所示).

图5 试验区产油量曲线

图6 王214试验区水驱特征曲线

5 结论

(1)生物活性表活剂与非离子型表活剂复配,能产生很好的协同效应,降低体系的界面张力,还能够降低主表面活性剂的用量,同时使表面活性剂抗盐和抗钙能力、驱油效率等得到强化.

(2)矿场试验验证了生物活性驱油剂技术可以大幅度增加油井产量,提高采收率,具有投入产出比高的特点,适合低渗透油田推广应用.

[1] 唐红娇,侯吉瑞,赵凤兰,等.油田用非离子型及阴-非离子型表面活性剂的应用进展[J].油田化学,2011,28(1):115-118.

[2] 陈锡荣,黄凤兴.驱油用耐温抗盐表面活性剂的研究进展[J].石油化工,2010,39(12):1 307-1 311.

[3] 仉 莉,吴 芳,张 弛,等.驱油用表面活性剂的发展及界面张力研究[J].西安石油大学学报,2010,25(6):59-65.

[4] 尚朝辉,吴晓东.桩西115区块表面活性剂驱技术研究与应用[J].油田化学,2012,29(2):220-224.

[5] 赵 琳,李爱芬,李会会,等.三季铵盐表面活性剂界面性能及驱油效果评价[J].油气地质与采收率,2012,19(1):72-74.

[6] 王东方,崔晓朵,尹海峰,等.筛选驱油用表面活性剂方法初探[J].油气地质与采收率,2011,18(4):57-60.

[7] 张海红,王晓燕,牛丽伟,等.SJT-B表面活性剂/聚合物二元复合体系性能评价[J].大庆石油学院学报,2009,33(1):24-28.

[8] 欧阳传湘,付 蓉,涂志超.稠油三元复合吞吐中表面活性剂筛选及性能评价[J].石油地质与工程,2009,23(6):105-107.

[9] 冯岸洲,张建强,蒋 平,等.低渗透油藏高浓度表面活性剂体系降压增注试验研究[J].油田化学,2011,28(1):69-73.

[10] 梁玉纪,海心科,李玉明.低渗透油田表面活性剂降压增注技术及应用[J].石油天然气学报,2010,32(4):353-355.